Perugino, il “meglio maestro d'Italia”. Ecco com'è la mostra di Perugia

Agli occhi di Agostino Chigi, il Perugino era il “meglio maestro d’Italia”. Lo scriveva in una lettera inviata a suo padre Mariano il 7 novembre del 1500, discutendo della possibilità di commissionargli una pala per l’altare di famiglia nella chiesa di Sant’Agostino a Siena. L’artista avrebbe poi effettivamente ricevuto l’incarico, nel 1502: l’opera, consegnata quattro anni più tardi, è la Pala Chigi che si trova tuttora in loco. E “meglio maestro d’Italia” è la frase che la Galleria Nazionale dell’Umbria ha scelto per il titolo della mostra (Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo) allestita nella grande Sala Podiani per il cinquecentenario della scomparsa dell’artista, venuto a mancare nel 1523 mentre era al lavoro, nell’oratorio dell’Annunziata di Fontignano. La rassegna, curata da Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, si pone l’obiettivo dichiarato di “recuperare la giusta prospettiva, per restituire a Perugino il ruolo che gli avevano assegnato il suo pubblico e la sua epoca”. E per avvertire l’esigenza di questo recupero occorre allontanarsi per un attimo dai toni encomiastici di Agostino Chigi per vedere come il Perugino è stato trattato dalla critica.

Ovviamente il punto di partenza non può essere altri che Giorgio Vasari. E non si può certo dire che lo storiografo aretino abbia usato troppi riguardi verso il Perugino, nelle sue Vite. Non c’è da farsi trarre in inganno dalle lodi che ogni tanto Vasari riserva ai suoi capolavori, come quando dice che gli affreschi del Collegio del Cambio sono un’opera “bellissima e lodata” e “tenuta in pregio”: quello del Perugino è un ritratto “tanto vivido quanto antipatizzante”, come lo aveva definito Antonio Paolucci. Si legga l’incipit, intanto: il Perugino viene presentato come un artista povero, che dipinge prima per necessità e poi per terrore di tornare povero, e che pertanto non si sarebbe mai preoccupato di patire il freddo, la fame, il disagio, la fatica. Al di là del fatto che la notizia vasariana probabilmente non è vera (da altre fonti sappiamo che Pietro Vannucci veniva invece da una famiglia agiata con qualche possedimento a Castel della Pieve, l’odierna Città della Pieve, suo luogo natio), il Perugino del racconto vasariano risulta come un pittore che “faceva cose per guadagnare, che e’ non arebbe forse guardate, se avesse avuto da mantenersi”. Una descrizione poco lusinghiera, se vogliamo, specialmente se si considera che nelle vite d’altri artisti Vasari non lesina gli elogi già in apertura. Il peggio però è concentrato nella parte finale, in cui Vasari esamina la fase estrema della carriera del Perugino, scrivendo che “aveva Pietro tanto lavorato e tanto gli abondava sempre da lavorare, che e’ metteva in opera bene spesso le medesime cose; et era talmente la dottrina dell’arte sua ridotta a maniera, ch’e’ faceva a tutte le figure un’aria medesima”. Non solo: vedendo la sua fama offuscata da Michelangelo, il Perugino “cercava molto con mordaci parole, offendere quelli che operavano. E per questo meritò, oltre alcune brutture fattegli dagl’artefici, che Michele Agnolo in publico gli dicesse ch’egli era goffo nell’arte”.

Il Perugino di Vasari è insomma un artista capace di alcuni acuti ma attento ai soldi, ripetitivo negli ultimi anni, e pure insolente. E nelle Vite, dove pur vengono nominati i suoi allievi, viene comunque trascurato il reale portato del suo linguaggio. Ha origine da qui quel “tracciato critico a corrente alternata”, come lo definisce Veruska Picchiarelli nel catalogo della mostra, che da quel momento avrebbe accompagnato la fortuna del Perugino: un tracciato “dal quale egli emerge a tratti come poco più di un goffo mestierante, a tratti come un epico innovatore”. L’apprezzamento dei contemporanei non trova corrispondenza nella severità del giudizio di Vasari, che avrebbe contribuito a condizionare in maniera decisiva la fortuna del Perugino, a lungo considerato (tolte poche e luminose eccezioni) per lo più come un artista di rilevanza locale, come uno degli allievi del Verrocchio, o al massimo come il maestro di Raffaello. Bene: la mostra parte proprio da qui, tenendo presenti i risultati acquisiti con il convegno del 2000 e con la grande mostra del 2004, momenti attraverso i quali s’è cominciata a ricostruire in maniera compiuta e precisa la vicenda di Pietro Vannucci. Sono due, pertanto, le direttive lungo le quali s’orienta la mostra di Perugia, riassunte con efficacia e vivacissima immediatezza dal titolo. “Meglio maestro” e “Italia”: da una parte, la ricostruzione del primo ventennio d’attività del Perugino (la mostra termina infatti sul primo scorcio del Cinquecento, con due lavori come lo Sposalizio della Vergine in prestito dal Musée des Beaux-Arts di Caen, che torna a Perugia per la prima volta dalle spoliazioni napoleoniche, e la Lotta tra Amore e Castità dal Louvre), ovvero il periodo in cui l’artista getta le basi del suo successo, e dall’altra una disamina sulla diffusione del peruginismo, l’affermazione d’un linguaggio che verrà parlato, naturalmente con tutte le inflessioni locali del caso, dal nord al sud della penisola. Era la prima volta dopo Giotto che un artista riusciva a imporre la propria cifra in pressoché tutta l’Italia. Ed è soprattutto questa la dimensione del Perugino che intende emergere dalla mostra.

L’avvio della mostra cerca di ricostruire gli esordî dell’artista, riconoscendo che ci si muove su di un terreno complicato. Una partenza turbinosa, con l’esposizione delle problematiche otto tavole di quella che un tempo si definiva la “Bottega del 1473”: sono le Storie di san Bernardino, per l’occasione spostate dalla Sala del Perugino della Galleria Nazionale, dove sono abitualmente esposte, al corridoio che apre la mostra in Sala Podiani, e per le quali viene riaffermata la paternità peruginesca, almeno per quel che riguarda la regia complessiva e l’esecuzione di due tavole, quelle con San Bernardino che risana da un’ulcera la figlia di Giovanni Antonio da Rieti e San Bernardino che restituisce la vista a un cieco. La diversità di stili e la qualità discontinua (ci sono anche due tavole, quelle più rigide della serie, che devono ancora trovare un’attribuzione) ha portato a identificare per queste tavole ben quattro autori diversi, almeno secondo quanto ricostruisce la mostra: il Perugino, il Pinturicchio, forse Sante di Apollonio del Celandro, e come anticipato un ignoto ancora in cerca d’un nome. L’apertura con le otto tavole, che se dovute al Perugino sono opera d’un giovane che ha appena terminato la sua formazione a Firenze ed è appena tornato a Perugia, è funzionale a dar conto al visitatore di quella “fiammata verrocchiesca precoce e bruciante” (così Emanuele Zappasodi in catalogo) che investì il capoluogo umbro negli anni Settanta del Quattrocento, proprio per effetto delle novità che Pietro Vannucci riportò da Firenze. Un rinnovamento importante di cui vengono subito ricostruite le origini: vale a dire, la mostra torna sull’argomento della formazione del Perugino, e lo fa con un accostamento (che viene riproposto a qualche anno di distanza dalla grande mostra sul Verrocchio a Palazzo Strozzi) tra due Madonne di “area verrocchiesca”, quella del Jacquemart-André di Parigi data al Perugino e quella di Berlino, tradizionalmente attribuita al Verrocchio. Sono dipinti molto discussi: su Finestre sull’Arte, per esempio, Gigetta Dalli Regoli dava l’opera di Berlino proprio al Perugino, sebbene affiancando un punto interrogativo al nome del pittore umbro, e sempre al Perugino era attribuita nel catalogo della grande mostra del 2004. Zappasodi vi legge invece i prodotti di due autori diversi, individuando nella tavola di Berlino un’opera dalla “eleganza suprema e artificiosa” e in quella di Parigi un dipinto che reinterpreta l’altro “in un tono più accostante, ironico e caricato” e palesa una “fisicità esuberante, quasi irriverente, estranea al formalismo sofisticato del Verrocchio”. Segno, secondo lo studioso, che ci si trova dinnanzi a due autori diversi.

Comunque la si pensi su queste specifiche tavole, è indubbio che gl’inizî del Perugino sono all’insegna dell’adesione alla sintassi e alla grammatica verrocchiesche: eleganza compositiva, il movimento evidente soprattutto nei panneggi, il disegno vigoroso, volumetrie solide e quasi statuarie, una forte sensibilità luministica. Sono caratteristiche che accomunano i coetanei del Perugino che in quel periodo, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta del Quattrocento, sono a bottega dal Verrocchio: a rappresentarli, in mostra, sono il Ghirlandaio e Francesco Botticini, oltre alla Pala Macinghi fresca di restauro. E che si ritrovano anche in un apice giovanile come la Pietà del Farneto, tela restaurata per l’occasione, e che in mostra gode d’una nuova lettura tesa a dare all’opera un posto preminente nel percorso del Perugino giovane: viene ribadita la dipendenza dai modi del Verrocchio, ma viene anche sottolineato il ruolo dirompente ch’ebbe sulla scuola umbra, col tentativo d’aggiornamento d’un maestro come Giovanni Boccati che tentò una Pietà (oggi conservata alla Galleria Nazionale dell’Umbria) guardando al giovanissimo collega.

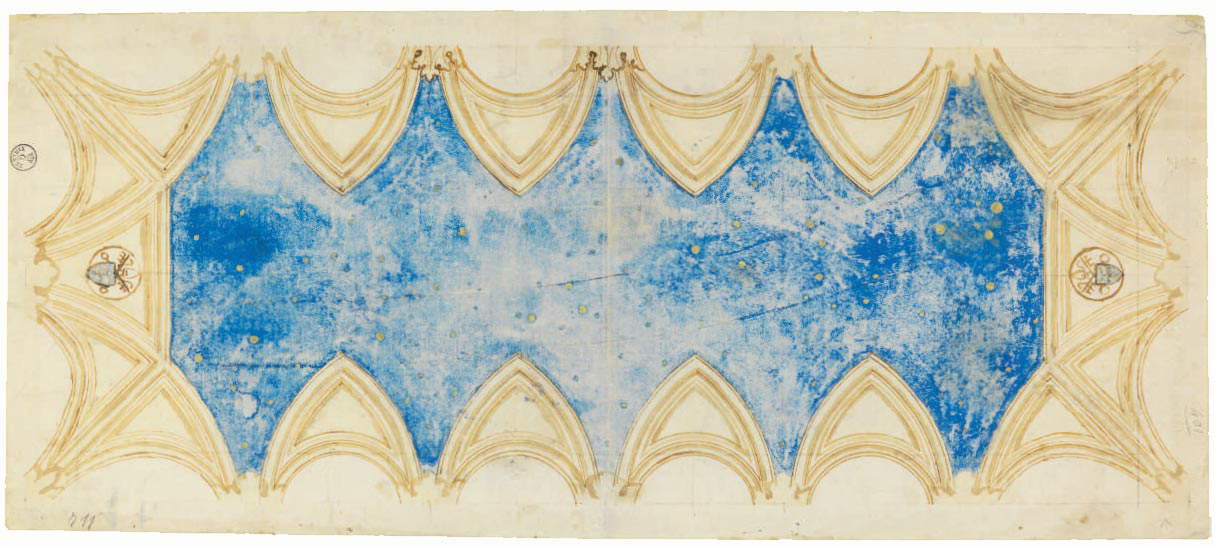

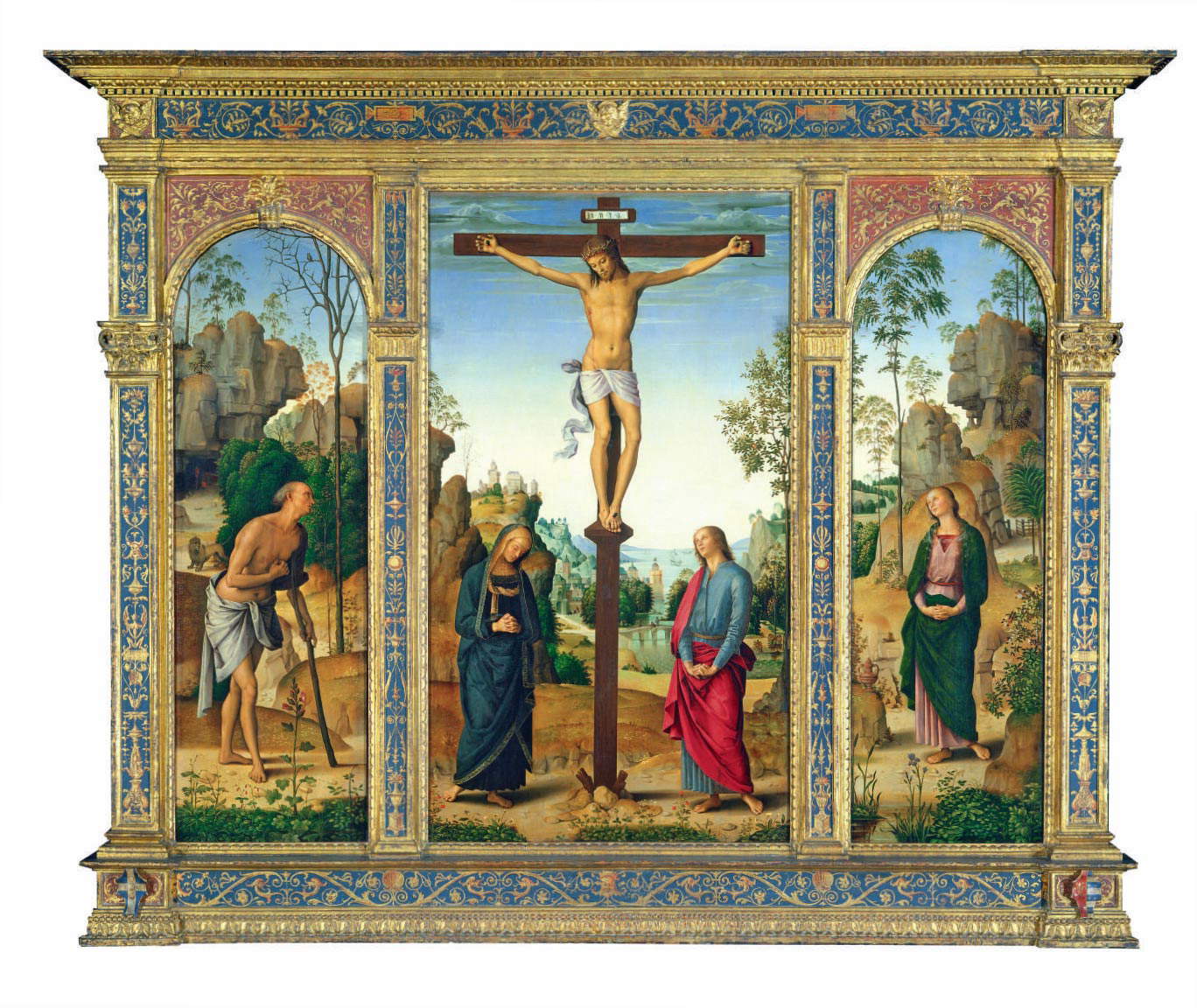

La seconda parte della prima sala approfondisce proprio i maestri umbri attivi a Perugia all’epoca in cui Pietro Vannucci rientrò da Firenze: si succedono l’Adorazione dei magi del malinconico e delicato Benedetto Bonfigli e il Trittico della Confraternita della Giustizia del più aperto e irruente Bartolomeo Caporali (l’opera fu eseguita in collaborazione con Sante di Apollonio del Celandro), artisti affermati e che potrebbero esser detti ‘di transizione’, dacché privi di preclusioni nei riguardi delle novità che giungevano dalla Toscana, ma comunque restii ad abbandonare i tradizionali fondi oro. Si può dunque immaginare lo scompiglio che poté provocare una tavola come l’Adorazione dei Magi del Perugino, capolavoro giovanile con cui Vannucci dimostra d’essersi già staccato dalla stretta aderenza ai modi del Verrocchio per cercare una strada personale, capace di tener conto della dolcezza degli umbri, del solido geometrismo di Piero della Francesca, dello sfumato leonardesco (anzi: Zappasodi ha proposto d’individuare precisi riferimenti dei panneggi dell’Adorazione in alcuni studî di Leonardo da Vinci), della minuzia dei fiamminghi. L’Adorazione chiude anche la prima sala e introduce alla seconda che affronta il Perugino degli anni Ottanta, epoca in cui comincia l’affermazione del pittore di Città della Pieve: era il 1478 quando veniva chiamato da Sisto IV ad affrescare la cappella della Concezione in San Pietro, decorazione andata perduta ma che dovette essere molto gradita, al punto che nel giro di pochi mesi al Perugino fu affidata la regia degli affreschi della Cappella Sistina, terminati nel 1482. Per il Perugino è un “salto di qualità”, come titola Andrea De Marchi nel suo saggio in catalogo sul passaggio dalle opere di Perugia a quelle prodotte a Roma, e a rievocare l’impresa romana la mostra dispiega uno studio per la decorazione della volta della cappella Sistina, ovvero il cielo stellato di Piermatteo d’Amelia poi rimosso per far spazio alle scene che Michelangelo dipingerà poco meno di trent’anni più tardi, e uno studio di Sandro Botticelli, altro artista impiegato da Sisto IV. Per il Perugino è il momento della consacrazione, che si traduce in una stagione di lavoro intenso, rappresentato in mostra da un prestito eccezionale quale è il Trittico Galitzin in arrivo dalla National Gallery di Washington: è l’opera che segna forse il massimo avvicinamento del Perugino alla pittura fiamminga, tanto che s’è parlato d’una possibile dipendenza dal trittico Portinari di Hugo van der Goes e dalle opere di Hans Memling che avevano preso a circolare in Italia proprio negli anni Settanta del XV secolo. Figure insolitamente allungate, una luminosità tersa e diffusa, un’inusitata attenzione al dettaglio: tutti elementi che non trovano riscontro in altri dipinti perugineschi (tanto che in passato il Trittico Galitzin fu ascritto al giovane Raffaello) e che rendono quest’opera un hapax nell’itinerario del pittore umbro. L’opera è esposta a fianco della Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli, giunta in prestito dal Museo del Capitolo di Perugia (che dalla Galleria Nazionale ha ottenuto in cambio la Pala Martinelli del Perugino), per dimostrare la vicinanza tra il cortonese e Pietro Vannucci negli anni Ottanta: i due lavorarono assieme nella Cappella Sistina e la loro prossimità è evidente anche a uno sguardo distratto semplicemente notando le pose del sant’Onofrio di Signorelli e quella del san Girolamo del Trittico Galitzin, derivanti dallo stesso modello. In chiusura della seconda sala, l’Annunciazione di Fano, eseguita tra il 1489 e il 1495, avvia il pubblico ai modi più delicati degli anni Novanta, a certe soluzioni innovative (come l’idea d’ambientare le scene sotto loggiati scorciati in prospettiva centrale), in breve al Perugino forse più celebre.

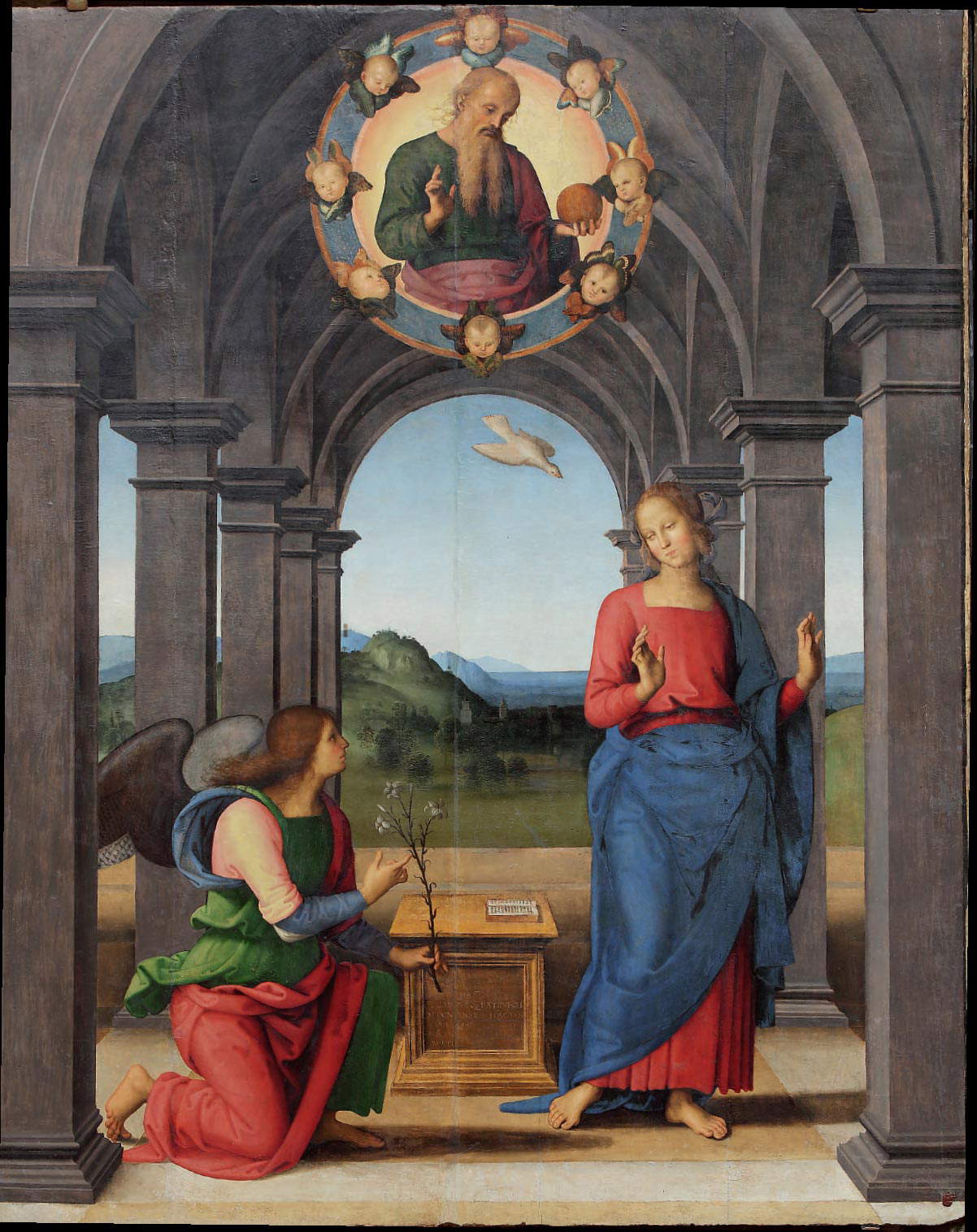

Il punto di svolta nella carriera del Perugino viene identificato da Veruska Picchiarelli nella Pietà di San Giusto alle Mura, oggi agli Uffizi, definita “opera di una bellezza struggente, di esecuzione raffinatissima, di meditata invenzione”. I caratteri di spartiacque, che saranno alla base della fortuna del Perugino e lo renderanno artista richiestissimo, sono da ritrovarsi nella delicatezza delle figure, nell’estrema armonia compositiva, nelle espressioni un poco trasognate dei personaggi, nella finezza del disegno, nel nitore della luce, nelle ambientazioni: in questo caso, si tratta forse del primo lavoro del Perugino in cui i personaggi trovano spazio in una loggia scorciata in prospettiva centrale. Anticipata dal Cristo crocifisso tra santi (che in catalogo figura nella terza sezione, ma nella mostra è esposto vicino alla Pala di Sant’Onofrio di Signorelli: un confronto comunque pertinente per il vigore di certe figure e, ancora, per la posa del san Girolamo ancora ricavata dallo stesso modello), la Pietà è esposta al fianco dell’Orazione nell’Orto, che come la Pietà e il Cristo crocifisso proviene dal convento di San Giusto alle Mura ed è conservata agli Uffizi. Il Perugino, in questa sezione della mostra, è inquadrato nel periodo in cui comincia il suo successo, che porterà le sue opere anche oltre l’Umbria e oltre Firenze: a testimonianza di quanto fosse richiesto, la mostra espone due importanti lavori che si collocano a cavallo tra gli anni Novanta del Quattrocento e l’inizio del secolo nuovo, ovvero la Pala Scarani, destinata alla cappella dell’omonima famiglia nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, e il Polittico della Certosa di Pavia, i cui pannelli, oggi divisi tra la Certosa di Pavia e la National Gallery di Londra, sono stati eccezionalmente riuniti. In opere come queste il Perugino elabora formule che poi ripercorrerà per tutta la sua carriera: personaggi disposti in rigorosa simmetria, espressioni estatiche, paesaggi ampî e distesi che s’aprono spesso su vedute lacustri (il Trasimeno è forse la presenza più ricorrente nei dipinti del Perugino), apparizioni mistiche entro mandorle (come la Vergine col Bambino nella Pala Scarani e il Padreterno nel Polittico della Certosa di Pavia). Interessante il confronto con il Padreterno di Gaudenzio Ferrari dalla Galleria Sabauda di Torino: il pittore piemontese riprende in maniera evidente quello del Polittico della Certosa di Pavia, e la mostra apre in questo modo, con un’anticipazione, il discorso sulla diffusione delle invenzioni e del linguaggio del Perugino, cui è dedicata la penultima sala.

Accanto a questi lavori, sono esposte anche due importanti opere “perugine” come la deliziosa Annunciazione Ranieri, esposta per la prima volta nel 1907 e dipinta da Pietro Vannucci per un committente privato, e la cimasa della Pala dei Decemviri, importante commissione pubblica dacché destinata alla cappella dei Priori di Perugia. Non c’è la pala, che oggi è alla Pinacoteca Vaticana, ma la cimasa consente di vedere un Perugino che si misura con modelli veneziani (in particolare, come ha riscontrato Andrea De Marchi, l’artista guarda a Marco Zoppo e Giovanni Bellini): l’artista soggiornò a Venezia tra il 1494 e il 1495, e il tema della relazione tra l’artista e Venezia è ancora tutto da esplorare dacché sono molto recenti gli studî sull’argomento. Ci si trova dinnanzi a un pittore ormai maturo, un artista che s’è ormai imposto non solo nella sua Perugia ma anche fuori, un pittore alla sua apoteosi, “pienamente centrato”, come lo definisce Veruska Picchiarelli, un Perugino che “ha recepito negli anni tutto quello che poteva interessarlo e ha elaborato in via definitiva la sua poetica. Ha stabilito i fondamenti ultimi della sua arte” e che “porta avanti questa visione con una sicurezza del tutto conforme a quel ‘cervello di porfido’ che Vasari gli attribuisce. Tornare sui propri passi per raggiungere una nuova meta. È questa l’ultima grandezza di Perugino”.

Si sale al piano superiore per conoscere il Perugino ritrattista, cui è dedicata la quarta sezione della mostra. Ci sono alcuni vertici della ritrattistica peruginesca, come il Ritratto di Lorenzo di Credi che arriva in prestito dalla National Gallery di Washington, o come il Ritratto di Francesco delle Opere, che sorprendono per l’elevatissimo realismo, per la cura con cui l’artista indugia su ogni singolo elemento del volto del suo soggetto, per le finissime gradazioni di luce che esaltano le fattezze dei suoi personaggi: è evidente la lunga riflessione del Perugino sulla ritrattistica fiamminga coeva, così come risulta ben evidente che, in questo genere, il pittore umbro all’epoca aveva pochissimi in grado di pareggiarlo. Si trova qui, peraltro, la novità più eclatante della mostra: il Ritratto del Perugino di Palazzo Pitti, sin qui variamente assegnato al Raffaello giovane o a Lorenzo di Credi, viene adesso dato al Perugino, che dunque si sarebbe autoritratto utilizzando lo stesso cartone adoperato per l’autoritratto che campeggia al centro della Sala delle Udienze del Collegio del Cambio. L’attribuzione al Perugino di questo penetrante ritratto non è una novità assoluta (già Adolfo Venturi ed Ettore Camesasca, cent’anni fa, lo avevano assegnato a Pietro Vannucci, in un periodo in cui ancora non era ben chiaro chi fosse l’uomo raffigurato), e viene rispolverata in quest’occasione (dopo decennî in cui la critica s’era orientata verso altri nomi) da Marco Pierini che, con lo staff della Galleria Nazionale dell’Umbria, ha eseguito delle misurazioni sul ritratto di Palazzo Pitti e su quello del Cambio trovando una corrispondenza millimetrica, che lascerebbe supporre l’utilizzo dello stesso cartone: secondo Pierini non sussiste alcun dubbio in proposito. Con fare quasi morelliano nel catalogo vengono riportate dettagliate immagini dei singoli elementi a confronto: occhi, sopracciglia, nasi, ciocche di capelli. Le differenze sono dovute soprattutto al fatto che nell’affresco del Cambio, secondo Pierini posteriore all’immagine di Palazzo Pitti, l’artista “accentua i segni dell’età: gli angoli della bocca si ripiegano verso il basso, il doppio mento si fa più sporgente, la faccia si allarga”, apportando varianti che, “al pari dell’allungamento dei capelli, vengono condotte direttamente sull’intonaco una volta trasferito il disegno dal cartone”.

Nella sala successiva segue una sezione sulle Madonne del Perugino, capaci di stabilire un canone di bellezza fondato su di una grazia altera e un poco distaccata che larga fortuna avrebbe avuto al tempo: ne è un esempio la Madonna col Bambino e san Giovannino prestata dalla National Gallery di Londra, dove la Vergine, col volto ovale e delicato, gli occhi tondi con le palpebre grandi e lo sguardo abbassato, trova quasi una sorella in quella del tondo di Lorenzo di Credi, col quale è posta a confronto diretto. Di grande interesse un altro confronto, quello tra la Madonna della Confraternita della Consolazione, una delle Madonne più famose e meglio documentate del Perugino, e una Testa muliebre che, come si nota dai fori lungo le linee di contorno, servì evidentemente da cartone, anche se non è possibile sapere esattamente per quali opere. Non si potrà però far a meno di notare la strettissima somiglianza del volto, ovale, leggermente reclinato, incorniciato dai capelli con scriminatura nel mezzo, col naso piccolo e ben proporzionato, le lunghe ciglia arcuate. La sezione offre anche un affondo sulle pratiche di bottega, a dimostrazione delle quali giunge, ancora dalla National Gallery di Washington, un’opera prodotta dall’atelier del Perugino (è una Madonna col Bambino in trono e angeli tra le sante Rosa e Caterina d’Alessandria), funzionale a dare al pubblico un’idea dello scarto qualitativo tra le opere del maestro e quelle dei suoi collaboratori. Chiude la sezione la Madonna col Bambino di Antoniazzo Romano, principale artista della Roma del Quattrocento, col quale il Perugino collaborò all’epoca in cui s’era trasferito nella Città Eterna: Antoniazzo, come si vede da questa sua tavola, non fu impermeabile alla lezione del collega umbro.

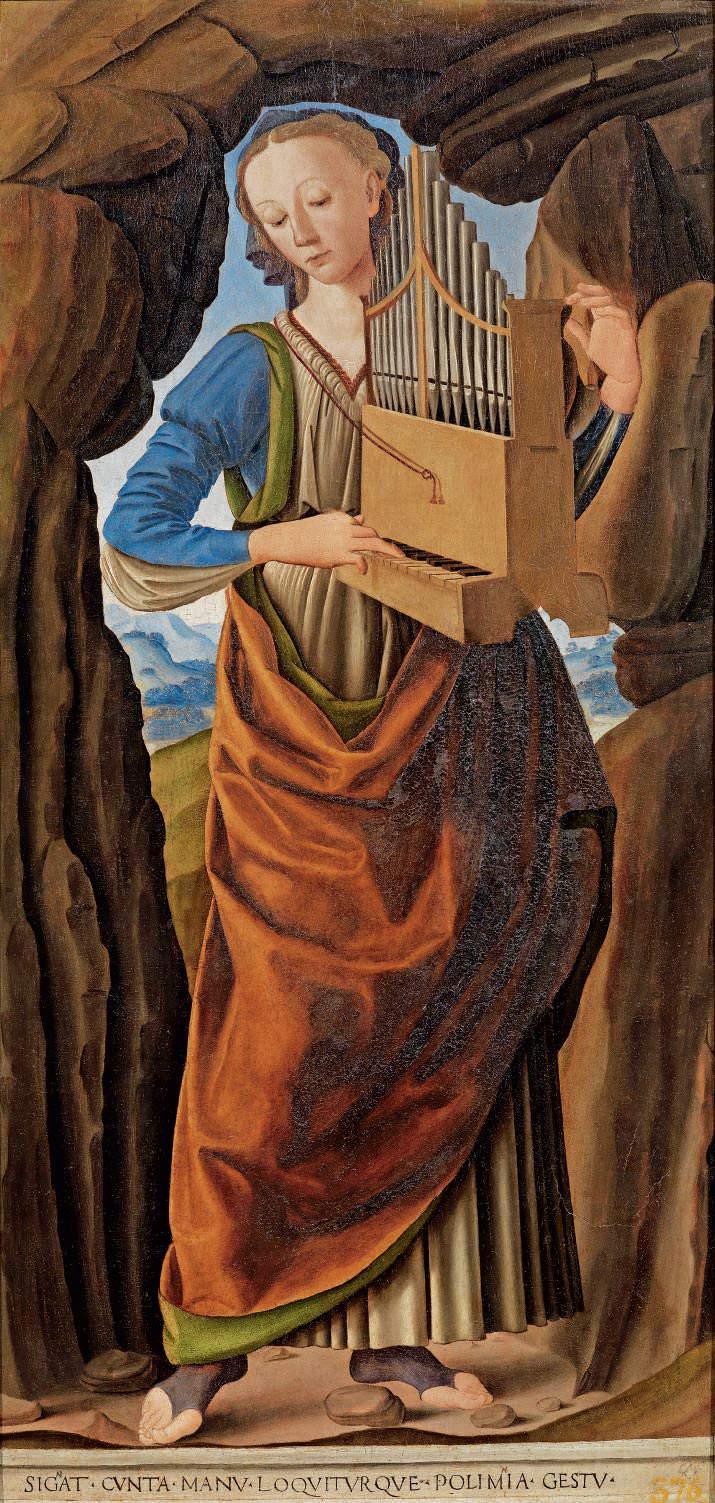

Verso il finale, la mostra approfondisce uno dei suoi temi portanti, quello della koinè peruginesca: la penultima sala allinea una lunga serie d’opere di artisti di tutta Italia che non rimasero insensibili alle novità che il Perugino riuscì a esportare fuori dall’Umbria e da Firenze. Roma, la Lombardia, la Toscana, Bologna, Ferrara, Urbino, il Veneto, Napoli: diverse le aree d’Italia in cui attecchì il linguaggio del Perugino (in catalogo, i saggi di Massimo Ferretti, Giacomo Alberto Calogero e Orazio Lovino riescono a tracciare una precisa e piuttosto esauriente geografia). La sala s’apre con la Polimnia di Giovanni Santi, che nel volto mostra i tratti tipici delle Madonne peruginesche, dato anche lo stretto rapporto che il padre di Raffaello ebbe col Perugino (i due ebbero anche modo di lavorare assieme), mentre Macrino d’Alba è l’artista che esporta i modi del Perugino nell’Italia nord-occidentale (il piemontese riuscì a vedere le opere del collega umbro a Roma). Dimostra evidenti debiti nei riguardi del Perugino il napoletano Stefano Sparano, presente con il polittico della Madonna delle Grazie, e le suggestioni esercitate dalla Pala Scarani non poterono non far presa sull’ambiente bolognese: l’Assunzione della Vergine di Lorenzo Costa è una viva testimone della diffusione del peruginismo anche in Emilia (non manca neppure l’emiliano più vicino al Perugino: Francesco Francia, in mostra con una Annunciazione tra i santi Girolamo e Giovanni Battista). Francesco Verla, “vicentino peruginizzato”, ebbe modo di conoscere il Perugino durante alcuni viaggi nel centro Italia, dai quali riportò un bagaglio di conoscenze che gli consentirono d’aggiornare il suo stile sulla base di ciò che all’inizio del Cinquecento il Perugino dipingeva in Umbria, mentre, in chiusura di sala, Domenico Beccafumi e Girolamo del Pacchia dimostrano come anche a Siena si guardasse all’arte di Pietro Vannucci. Gran finale coi due vertici del Perugino del primo Cinquecento, entrambi dipinti nello stesso periodo dell’altro grande capolavoro dell’artista, gli affreschi del Collegio del Cambio: la Lotta tra Amore e Castità, dipinto di committenza illustre (fu eseguito per Isabella d’Este), anche se lo si può includere forse tra le cose meno felici dell’artista (dunque “vertice” soprattutto per l’importanza della cliente), e lo Sposalizio della Vergine, dipinto per la cappella del Santo Anello nella Cattedrale di Perugia, e poi spedito in Francia durante l’occupazione napoleonica nel 1798 (l’eccezionale ritorno da Caen è uno dei principali motivi per visitare la mostra). Sono queste le opere che, scrive Rudolf Hiller von Gaertringen in catalogo, “confermano le affermazioni dei contemporanei secondo cui l’artista fosse tra i pittori migliori dell’Italia della sua generazione” e lo pongono come “personaggio al confine di due epoche” capace di indicare “quella strada verso il futuro che lui non aveva alcuna voglia di intraprendere”. Poca voglia, o forse appagamento, o ancora stanchezza: sta di fatto che il suo linguaggio sarebbe stato destinato a durare poco, dacché già sul finire del primo decennio del Cinquecento premevano le novità di Raffaello, di Michelangelo, di Leonardo. Ma il Perugino aveva saputo esser comunque un artista originale e innovatore.

In che modo lo stile del Perugino riuscì a imporsi in maniera tanto capillare? Le ragioni della diffusione del peruginismo vanno forse individuate in due fattori principali. Da un lato, la semplicità e la gradevolezza della lingua parlata dall’artista, fondata su fisionomie idealizzate, delicatezza delle figure, somma chiarezza espositiva: caratteristiche che, notava Nicoletta Baldini nel 2004, permisero all’arte del Perugino d’affermarsi nella Firenze savonaroliana anche perché consentanee alle istanze di rinnovamento morale del tempo, e questo malgrado le fonti descrivano il pittore come persona poco religiosa. Ma più in generale, Pietro Vannucci si trovò a elaborare formule agevoli, capaci di rispondere alle esigenze d’una devozione, tanto privata quanto pubblica, che chiedeva immagini d’immediata comprensione, e al contempo riusciva a muoversi con destrezza anche tra una committenza più esigente e più colta, che aspirava a immagini che citassero l’antico o che fossero fondate su precisi programmi iconologici: gli affreschi del Collegio del Cambio sono una palese dimostrazione della versatilità del Perugino. Il secondo motivo sta nell’intraprendenza dell’artista, che riuscì a lavorare, come s’è visto, per committenti che si trovavano ovunque: questa capacità di soddisfare le richieste era fondata su di una bottega molto organizzata (una sorta di “Factory del Rinascimento”, come l’ha definita con straordinaria efficacia Marco Pierini) e sull’intelligenza imprenditoriale di Perugino, che all’apice del successo era di base a Perugia ma manteneva vivissimi i rapporti con Firenze, dove si recava spesso, e sapeva anche muoversi ovunque la situazione lo richiedesse. E poi, il Perugino non era per niente geloso delle sue idee: al contrario di tanti altri artisti, Pietro Vannucci facilitò la circolazione dei suoi disegni e anche dei suoi cartoni, permettendo dunque un reimpiego delle sue invenzioni che andò anche oltre la sua bottega. Questa operatività si tradusse in una presenza diffusa delle sue opere e dei suoi disegni, in gran parte dell’Italia: e per i suoi contemporanei, oltre che per gli artisti più giovani, non poté non diventare un punto di riferimento. Certo, la facilità del linguaggio del Perugino fu anche all’origine della breve durata della parabola del peruginismo, che già all’altezza del secondo decennio del Cinquecento poteva dirsi superato, ma seppe rimanere in voga per una ventina d’anni. E anche negli anni in cui s’imponeva la cosiddetta “maniera moderna”, il Perugino non smise di guardarsi attorno e di lavorare con poesia e, talvolta, anche con una certa originalità: è stato ormai smentito il topos dell’ultimo Perugino noioso e ripetitivo, ma non è questo tra gli scopi della rassegna.

Ecco, la mostra della Galleria Nazionale dell’Umbria illustra bene e con precisione le ragioni del successo del Perugino, e centra l’obiettivo anche laddove si sofferma sull’arte del Perugino negli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui l’artista costruisce il proprio successo, e periodo sul quale la mostra del 2004 s’era forse poco soffermata, concentrandosi di più sull’inizio e sulla fine della carriera e su alcune importanti imprese come gli affreschi della Cappella Sistina e quelli del Cambio. I meriti della mostra, che si pone già come un capitolo fondamentale della storiografia peruginesca, stanno soprattutto nell’aver costruito una lettura priva di sovrastrutture e capace di far giungere al pubblico un Perugino veramente calato entro il suo tempo (come dice del resto il titolo stesso della mostra), e nell’aver evitato un inutile sovradosaggio che avrebbe rischiato di allontanare il raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che di facilitarlo. Ciò nondimeno il pubblico non trova alla Galleria Nazionale dell’Umbria neppure una selezione scarna: si può intendere Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo come una successione di tappe fondamentali nella corsa dell’artista verso la fama e verso il successo. E dalla mostra si scoprirà un artista non solo fondamentale, lontano da come spesso lo hanno dipinto le riduzioni storiografiche, non solo come l’inventore d’un nuovo linguaggio, che fonde la dolcezza tipicamente umbra, l’impianto razionale dei fiorentini e una luminosità tersa d’ascendenza veneta, e che si diffonderà poi in tutta Italia, ma anche come un artista che sa essere vario e originale. Contro tutti i pregiudizî che l’hanno colpito.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).