Perché l'innovazione è scritta nel DNA di Pisa

C’è un filo che attraversa i secoli e lega Pisa e tutto il suo territorio a un concetto chiave della modernità: l’innovazione. Non si tratta di un caso né di un fenomeno recente: Pisa è sempre stata, fin da tempi antichi, un laboratorio di idee, sperimentazioni e scoperte, capace di anticipare i tempi e lasciare un segno indelebile nella storia della scienza, della tecnologia e della cultura. Dai giorni in cui Leonardo Fibonacci introduceva in Europa il sistema di numerazione posizionale di origine indiana fino alle moderne startup del Polo Tecnologico di Navacchio, Pisa ha saputo sempre coltivare il cambiamento. In mezzo, troviamo la genialità di Galileo Galilei che puntava il suo cannocchiale verso il cielo rivoluzionando per sempre il nostro modo di concepire l’universo, e poi l’avanguardia cantieristica degli Arsenali Repubblicani, la secolare eccellenza dell’Università di Pisa, la nascita dell’informatica italiana e persino la transizione energetica con i parchi eolici disseminati nel territorio.

Se si pensa al rapporto tra Pisa e l’innovazione, la storia parte da lontano. Si potrebbe tornare addirittura a poco dopo l’anno Mille: era il 1064 quando cominciava la costruzione del Duomo di Pisa, la prima costruzione, dopo l’antichità, a far uso del marmo di Carrara avviando nuovamente l’attività di estrazione sulle cave apuane (e due secoli dopo, Nicola Pisano sarà il primo grande artista di cui si ha notizia a trasferirsi per qualche tempo a Carrara al fine di scegliere i marmi e organizzarne il trasporto, all’epoca in cui l’artista lavorava al pulpito del Duomo di Siena, anche se la sua bottega aveva sede a Pisa ed era a Pisa che si faceva inviare i blocchi). Ma in questa storia non c’è soltanto l’arte.

Il primo nome che si potrebbe fare, assurto quasi ai ranghi della leggenda, è quello di Leonardo Fibonacci. Nato intorno al 1170, Fibonacci fu il primo grande matematico dell’Europa medievale. Fu lui che, nel suo Liber abbaci del 1202, parlò per primo di quella che oggi è nota come la “sequenza di Fibonacci” (o “successione di Fibonacci”), una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 e così via). Diverse, ancora oggi, le applicazioni pratiche di questa successione: in informatica (per alcuni algoritmi di ordinamento), in botanica (alcuni fiori, si è osservato, hanno i petali disposti secondo la successione di Fibonacci), in geometria e in arte (serve per calcolare la sezione aurea), in economia (per prevedere l’andamento dei titoli di borsa). Il Liber abbaci ha tuttavia un’altra intuizione rivoluzionaria: l’introduzione del sistema di numerazione posizionale di origine indiana nel nostro continente. Cresciuto tra Pisa e l’Africa settentrionale, Fibonacci si rese conto della superiorità di questo sistema rispetto ai numeri romani, un sistema che avrebbe segnato il destino della matematica occidentale. Il concetto stesso di innovazione è inscritto nella biografia di Fibonacci: fu un pioniere della contaminazione tra culture, capace di cogliere l’avanguardia scientifica araba e trasformarla in un elemento fondante del calcolo moderno.

Se si parla di innovazione e di Pisa, è impossibile non menzionare poi Galileo Galilei. Nato proprio qui nel 1564, Galileo è stato l’uomo che ha ridefinito il metodo scientifico, ponendo le basi della scienza moderna. L’osservazione, l’esperimento e la matematica diventano, con lui, strumenti di conoscenza in un’epoca ancora dominata dalle speculazioni aristoteliche. È a Pisa che Galileo inizia a interrogarsi sulla fisica, studiando il moto dei corpi e smentendo il dogma per cui oggetti di peso diverso cadrebbero a velocità differenti. Secondo la tradizione, la sua sfida alle teorie aristoteliche culminò con l’esperimento dalla Torre Pendente, anche se non esistono prove documentali di questo evento: fu soprattutto un esperimento mentale, benché oggi lo si consideri quasi uno dei “miti” fondanti dell’orgoglio pisano (lo si ritrova raffigurato anche in alcune opere d’arte). Quello che è certo, è che le ricerche pisane di Galileo Galilei hanno gettato le basi per una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo.

Pensando invece all’innovazione come capacità di guardare avanti, la cantieristica navale pisana dei secoli medievali ne è un esempio lampante. Gli Arsenali Repubblicani, costruiti a partire dal XIII secolo, furono il cuore pulsante della marineria pisana, un’industria navale all’avanguardia che garantì alla Repubblica di Pisa un ruolo centrale nel Mediterraneo e le consentì di essere una potenza navale tra le maggiori del suo tempo. Questi cantieri erano progettati per costruire e riparare velocemente le galee, permettendo alla città di mantenere una flotta efficiente e competitiva. Il loro ruolo non venne meno quando Pisa passò sotto Firenze: i fiorentini infatti costruirono un nuovo complesso su disegno di Bernardo Buontalenti, gli Arsenali Medicei, che avrebbero continuato con nuova lena la tradizionale cantieristica pisana. Gli Arsenali sono stati restaurati: quelli medicei oggi ospitano il Museo delle Navi Antiche di Pisa, dove si possono ammirare relitti di epoca romana e medievale, testimoni di un’epoca in cui Pisa dettava le regole della navigazione, mentre gli Arsenali Repubblicani sono sede di mostre temporanee.

Gran parte dell’innovazione nella storia di Pisa giunge, com’è lecito aspettarsi, dal suo ateneo. Fondata nel 1343, l’Università di Pisa, frequentata da Galileo Galilei, è una delle istituzioni accademiche più antiche d’Italia e d’Europa. Da secoli è un polo di eccellenza per la ricerca e l’innovazione, con scoperte che spaziano dalla fisica alla medicina, dalla biologia all’ingegneria. Oggi, l’ateneo pisano è al centro di progetti di avanguardia in ambiti come l’intelligenza artificiale, la robotica e le scienze della vita. Il Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” ha sviluppato tecnologie avanzate come robot bio-ispirati (cioè sistemi robotici che imitano il comportamento degli esseri viventi), protesi bioniche, robot con materiali morbidi per applicazioni mediche e industriali, robotica sottomarina e molto altro. Molte le missioni archeologiche guidate dall’Università di Pisa fuori dai confini nazionali, senza contare le scoperte nel campo della medicina, delle biotecnologie, delle terapie innovative. Il legame tra sapere e territorio si manifesta anche con la Scuola Normale Superiore e la Scuola Sant’Anna, istituzioni d’élite che attraggono talenti da tutto il mondo e contribuiscono a fare di Pisa una città della conoscenza.

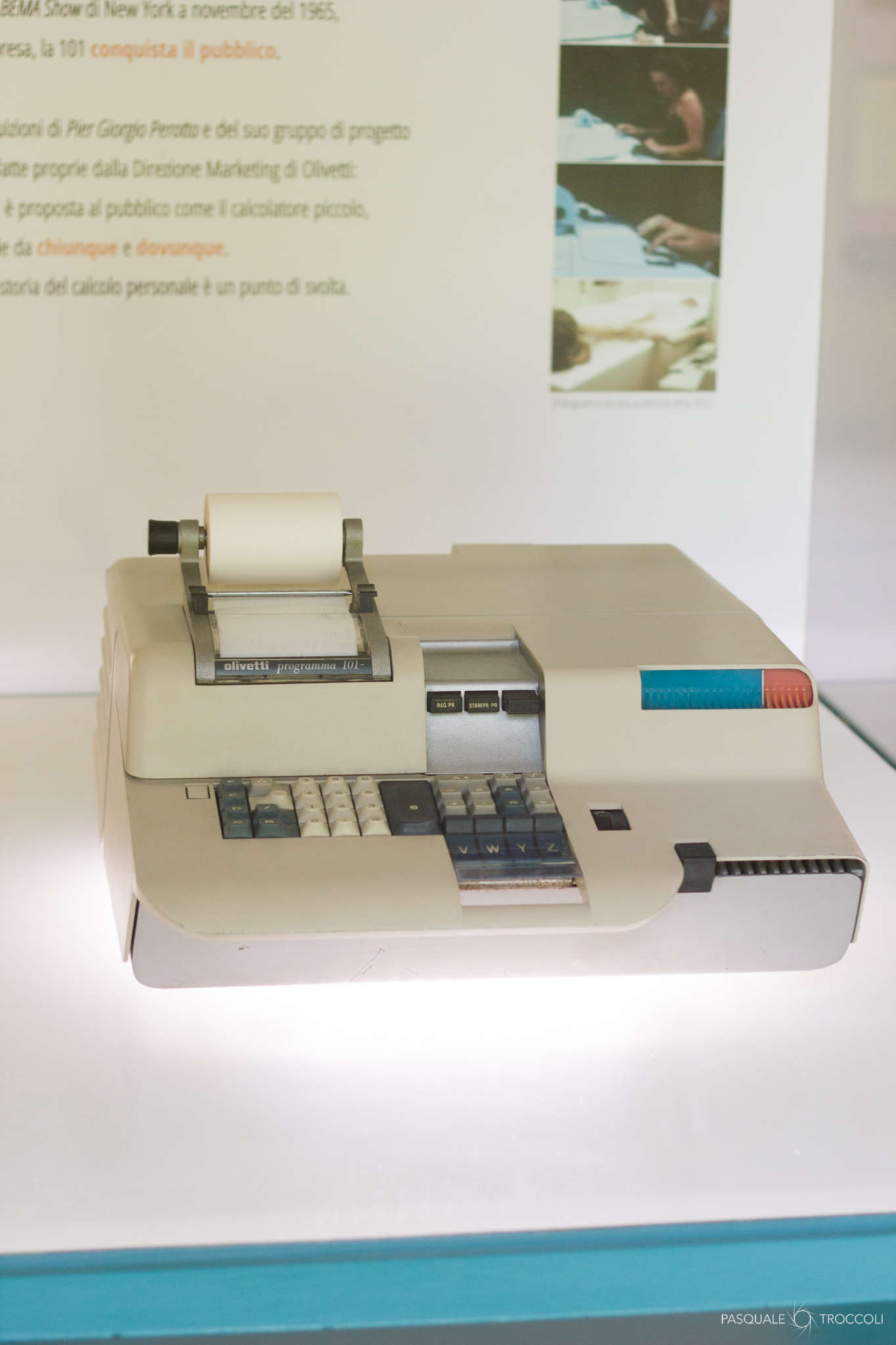

Dovendo però scegliere un settore in cui Pisa è stata storicamente un faro d’innovazione, si potrebbe citare l’informatica: non tutti, infatti, sanno che Pisa è stata la culla dell’informatica italiana. Nel 1961, all’interno dell’Università di Pisa, venne sviluppato e acceso il primo calcolatore elettronico italiano: la CEP (Calcolatrice Elettronica Pisana), che richiese sette anni di lavoro (fu un progetto tanto importante che all’inaugurazione della macchina era presente l’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi). Frutto della collaborazione tra l’università e l’Olivetti, la CEP rappresentò un passo decisivo verso la modernizzazione del paese, aprendo la strada alla ricerca informatica in Italia. E ancora, a Pisa, proprio nei laboratori della Olivetti che avevano sede in città, nacque il primo pc della storia, la Olivetti Programma 101, progettata tra il 1962 e il 1964 da un team guidato dal visionario ingegnere Pier Giorgio Perotto, e con un design all’avanguardia realizzato da Mario Bellini. Ancora oggi, Pisa è un punto di riferimento nel settore, con centri di ricerca avanzati e un ecosistema che va dalle startup tecnologiche alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

L’innovazione a Pisa si manifesta anche nelle sfide del presente e del futuro. Il territorio è stato tra i primi in Italia a investire nelle energie rinnovabili, con parchi eolici che punteggiano le colline pisane e contribuiscono alla transizione ecologica. La provincia di Pisa ha investito significativamente nell’energia eolica, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile in Toscana: il Parco eolico di Pontedera è probabilmente il più noto e visibile dei parchi eolici pisani, coi suoi quattro aerogeneratori che producono annualmente circa 10 Gwh di energia elettrica, coprono il fabbisogno energetico di oltre 3.000 famiglie riducendo le emissioni di CO₂ di circa 3.000 tonnellate all’anno. La provincia è comunque costellata di impianti eolici, ed è quella che in Toscana produce più energia derivante da questa fonte: accanto al parco di Pontedera, inaugurato nel 2008, c’è quello di Monte Vitalba a Chianni, il primo, aperto nel 2006, a cui si aggiungono quelli di Montecatini Val di Cecina, Riparbella e Santa Luce. Queste installazioni dimostrano come la provincia di Pisa continui a essere all’avanguardia nell’adattarsi ai cambiamenti globali, sfruttando le risorse naturali in un’ottica di sostenibilità.

Tutto il territorio della provincia di Pisa è comunque costellato d’impianti all’avanguardia, centri di ricerca e altro. Qualche esempio sparso: a pochi chilometri dal centro di Pisa sorge il Polo Tecnologico di Navacchio, un hub di innovazione che ospita startup, aziende e centri di ricerca. Nato alla fine degli anni Novanta, questo polo è diventato un punto di riferimento per il trasferimento tecnologico e l’innovazione digitale, con progetti che spaziano dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalla sicurezza informatica alle biotecnologie. A Cascina si trova invece Virgo, uno dei soli tre osservatori al mondo in grado di rivelare le onde gravitazionali, uno strumento fondamentale per studiare i fenomeni che avvengono nell’universo. Si tratta sostanzialmente di un grande interferometro con bracci di 3 chilometri ciascuno, progettato per misurare minuscole variazioni nelle distanze causate dal passaggio di onde gravitazionali. È gestito dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), un consorzio internazionale fondato nel 2000 dal Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) francese e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) italiano. Successivamente, si è unito anche il Nikhef dei Paesi Bassi. La collaborazione Virgo comprende oltre 280 scienziati e ingegneri provenienti da istituzioni di Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria e Spagna. Ancora, a Pontedera, la Piaggio rappresenta un esempio emblematico di come l’innovazione possa nascere dall’incontro tra tradizione industriale e ricerca avanzata. Fin dalla sua fondazione, questa storica azienda non si è mai limitata a produrre semplici mezzi di trasporto, ma ha costantemente reinventato il concetto stesso di mobilità. La Vespa, vera icona di stile e funzionalità, ne è il primo grande esempio: nata nel dopoguerra come soluzione accessibile per gli spostamenti, è diventata un simbolo internazionale di efficienza e design, immancabilmente associata all’Italia nell’immaginario collettivo.

Oggi, l’innovazione della Piaggio si manifesta in molteplici direzioni. Da un lato, l’azienda ha abbracciato la rivoluzione della mobilità sostenibile, con lo sviluppo della Vespa Elettrica e lo studio di nuovi modelli a basso impatto ambientale. Dall’altro, ha saputo guardare oltre il settore tradizionale delle due ruote, investendo in progetti di robotica e intelligenza artificiale. Un esempio concreto di questa evoluzione è Piaggio Fast Forward, la divisione nata per esplorare le frontiere della mobilità intelligente, che ha dato vita a dispositivi innovativi come Gita, un robot autonomo progettato per facilitare gli spostamenti delle persone nelle città. Ma l’innovazione non è solo una questione di prodotti: è un ecosistema, ed è qui che il legame tra Piaggio e il territorio pisano diventa ancora più evidente. L’azienda ha favorito la crescita di un distretto tecnologico avanzato, collaborando con realtà accademiche di eccellenza come l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna. Grazie a queste sinergie, Pontedera è diventata un polo di ricerca nel campo della meccatronica, della robotica e dell’intelligenza artificiale applicata ai trasporti. Il Polo Sant’Anna Valdera, sezione distaccata della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nata nel 2002, ad esempio, è sorta proprio in quest’ottica (con sede peraltro nei capannoni della Piaggio), sviluppando progetti all’avanguardia nei settori della robotica, della bioingegneria, delle biotecnologie e dell’informatica: protesi bioniche e robot di vario genere sono tra i frutti più pregiati di questo polo d’eccellenza.

Pisa, insomma, non è solo storia, ma anche futuro. Un territorio che ha sempre saputo reinventarsi, trasformando conoscenza e intuizione in progresso concreto. Dalla scienza di Galileo alla matematica di Fibonacci, dall’informatica ai parchi eolici, Pisa è un crocevia di innovazione che ha attraversato i secoli. Oggi, questa vocazione non si è affievolita: tra ricerca accademica, startup, informatica, robotica e sostenibilità, la provincia di Pisa continua a essere un fervido laboratorio di idee, dove il passato e il futuro si intrecciano in un costante dialogo. L’innovazione, qui, non è solo un concetto astratto. È un tratto distintivo, un’eredità che si rinnova ogni giorno.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER