Un viaggio intenso tra i grandi e dimenticati del '500 a Ferrara. Com'è la mostra di Palazzo dei Diamanti

Se volessimo accompagnare Jacob Burckhardt nelle sue visite per le gallerie di Roma e ascoltarlo mentre si sofferma a descrivere i pezzi che più e meglio catturano il suo interesse, ne ricaveremmo con buona probabilità aggettivi acutissimi, adatti a definire gran parte degli artisti scovati dentro alle quadrerie. Vale anche per tutti i quattro grandi della pittura ferrarese d’inizio Cinquecento: ecco allora che Ludovico Mazzolino potrebbe essere il “brillante”, perché i suoi dipinti, scrive Burckhardt, “si vedono brillare da lontano nelle gallerie come pietre preziose”. Dosso è l’“infuocato”, il pittore che “travolge con i suoi umori cromatici e le sue forme spesso scomposte e debordanti il classicismo raffaellesco”. Garofalo è l’“elegante”, pittore equilibrato e misurato “come un nazareno del Cinquecento”, mentre l’Ortolano è il “franco”, il pittore essenziale “sempre toccato da una luce di emozionante intensità”. Burckhardt aggiungeva ai quattro anche Girolamo da Carpi, che però era d’una generazione più giovane, e per questo motivo non è stato incluso nella mostra che Palazzo dei Diamanti dedica alle quattro stelle più lucenti del firmamento ferrarese d’inizio Cinquecento (Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso), secondo capitolo d’una tetralogia cominciata l’anno scorso con la rassegna su Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, anticipata idealmente dalla mostra del 2007 su Cosmè Tura e Francesco del Cossa, e che proseguirà, com’è stato annunciato, con la monografica dedicata, appunto, a Girolamo da Carpi, e con l’epilogo su Bastianino e Scarsellino. La lente dei due curatori Vittorio Sgarbi e Michele Danieli si concentra adesso sul primo trentennio del XVI secolo e su quei quattro artisti straordinarî, tutti nati negli anni Ottanta, figli d’un mondo che cambiava con somma rapidità, aperti all’esperienze le più diverse, eredi d’una Ferrara che perdeva i tre capiscuola, e cioè Tura, Cossa, Roberti, quando loro erano bambini o poco più, rinnovatori fulgidi e intelligenti d’una tradizione ch’era stata traghettata verso l’alba del Cinquecento dai devoti Domenico Panetti e Michele Coltellini, maestri di gran parte di questi giovani e giovanissimi prodigiosi, fantasiosi, moderni, capaci di dipingere poesie ora delicate ora impetuose, ognuno col proprio temperamento, ognuno coi proprî modelli, ognuno sviluppando un linguaggio proprio, definito, originale. Non ci s’annoia a Palazzo dei Diamanti, non si corre il minimo rischio d’uscir delusi da questa mostra solida, ben ancorata ai pilastri del suo progetto scientifico, in grado di conservare intatto il respiro internazionale del capitolo che l’aveva preceduta.

Eppure i nomi dei quattro protagonisti non figurano certo tra i più noti della storia dell’arte. Forse il solo Dosso è circondato da un’allure paragonabile a quella dei tre capiscuola (da rilevare, per inciso, che la mostra bandisce completamente la forma Dosso Dossi, entrata ormai nell’uso comune ma frutto d’un errore settecentesco). Gli altri son poco più che tre sconosciuti. Si domandi anche a un addetto ai lavori se ha mai visto un’opera di Mazzolino (Garofalo magari no, ché lui è stato tra i pittori più prolifici del suo tempo, e suoi lavori si trovano nei musei di mezza Italia): s’incroceranno sguardi perplessi. Sull’Ortolano anche di più. Perché questi quattro artisti, malgrado abbiano fatto risplendere Ferrara d’una luce varia e radiosa, son stati quasi dimenticati? C’è chi dice sia stata colpa della Devoluzione: quando Ferrara, nel 1598, passò sotto il papa, i loro capolavori che adornavano le chiese della città e del territorio presero la via di tutti gli angoli dello Stato Pontificio. Una spoliazione che non è paragonabile a quelle cui Napoleone costrinse l’Italia due secoli più tardi, ma che grossi danni ha arrecato al tessuto artistico ferrarese. C’è poi chi, come Mazzolino, ebbe occasione di lavorare soprattutto per committenti privati: la sua rarità presso contesti pubblici non ha pertanto favorito la sua conoscenza. Eppure, questi fatti da soli non spiegano perché i fari sulla generazione del primo Cinquecento ferrarese si siano spenti, non spiegano perché i manuali che pure dedicano ampio spazio ai tre capiscuola al contrario ignorino i loro eccelsi continuatori, non spiegano perché al pubblico i loro nomi dicano poco o niente. Anche di Tura, Cossa e Roberti non è rimasto granché a Ferrara. I motivi allora sono varî.

Su alcuni di loro, intanto, ha gravato il pregiudizio. Si prenda Benvenuto Tisi, detto il Garofalo dal nome del villaggio in cui nacque, forse il più studiato assieme a Dosso, eppure considerato a lungo un artista ripetitivo, una sorta d’anonimo provinciale che a un certo momento della sua carriera viene folgorato da Raffaello e che per tutto il resto della sua vita seguiterà a dipingere sotto le fronde sicure d’un composto e gradevole classicismo. In realtà, la sua esperienza è stata molto più varia e poliedrica, e quella stessa versatilità è stata forse la cifra più comune a tutti e quattro, ma al contempo è stata tra i motivi che hanno decretato la loro scarsa fortuna, e non solo perché in passato ogni forma d’eclettismo veniva guardata con certo sospetto dalla critica: la dispersione dei loro lavori ha reso più difficilmente ricostruibili le loro personalità, i cambiamenti repentini del loro linguaggio hanno complicato non poco il lavoro degli studiosi, e la scarsità di documenti sul loro conto ha compiuto il resto. Dosso s’è in parte salvato perché tra tutti il più fedele a se stesso nonostante le stravaganze dei suoi dipinti, e Garofalo perché artista non solo dalla carriera lunghissima e dalla produzione abbondante, ma anche perché uso a cronometrare le sue opere con una costanza che forse non ha eguali nel Cinquecento (Danieli ricorda che si contano più di sue quaranta opere datate: probabilmente non è esistito a quel tempo un altro artista così meticoloso nel riportare l’anno delle opere). E poi, la loro fortuna è stata in parte segnata anche dal fatto che la Ferrara di Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso ha sofferto, almeno da un punto di vista critico e storico-artistico, la fine del policentrismo del secondo Rinascimento, la fine di quell’equilibrio (un equilibrio che fu non soltanto politico, ma in certa misura anche culturale) ch’era stato rotto dalle guerre d’Italia e che aveva fatto emergere, a quelle altezze cronologiche, Roma e Venezia come i due poli verso cui convergevano gl’interessi, culturali ed economici, di gran parte degli artisti d’Italia. Inclusi quelli ferraresi: nel 1512, Alfonso d’Este, in missione diplomatica a Roma da papa Giulio II, portò con sé alcuni artisti, ch’ebbero l’occasione di salire sui ponteggi della Cappella Sistina prima che Michelangelo finisse il lavoro. Garofalo ne rimase impressionato. E quando non si poteva andare direttamente a Roma, se ne subiva comunque il riflesso: l’arrivo a Bologna dell’Estasi di santa Cecilia di Raffaello, dipinta a Roma, convinse Garofalo e l’Ortolano a convertirsi al verbo d’un raffaellismo che però non fu mai, per loro, pallida imitazione, come si vede facilmente in mostra. In ultimo, andrà rilevata la totale estraneità di Ferrara alle vicende che seguirono la diaspora degli artisti dopo il Sacco di Roma: nessuno degli artisti che lasciarono l’Urbe giunse a portare le novità romane in terra ferrarese. Novità che sarebbero state colte, più tardi, in una certa misura dall’anonimo Maestro dei Dodici Apostoli e poi, molto più convintamente, da Girolamo da Carpi, chiamato a Ferrara da Ercole II d’Este, successore di quell’Alfonso ch’era scomparso nel 1534 dopo aver detenuto il potere per un trentennio. E il 1534 è anche la data che chiude l’orizzonte cronologico della mostra.

Com’era stato per la mostra sorella dell’anno passato, anche questo secondo capitolo del progetto è concepito alla stregua d’un avvincente viaggio nel tempo che prende le mosse dal contesto, e che parte pertanto da una Ferrara ch’era rimasta priva di personalità di spicco: sul finire del Quattrocento la pittura ferrarese, senza più Cosmè Tura, senza più Francesco del Cossa, senza più Ercole de’ Roberti, e con Lorenzo Costa ch’era stato richiamato in patria dalla vicina Bologna giusto per misurarsi con l’impresa della decorazione ad affresco dell’abside della Cattedrale, non poteva più contare sull’abbrivio dei tre grandi maestri e s’era rifugiata sui modi compassati di Domenico Panetti, cui toccò per qualche anno il ruolo di dominatore della scena cittadina. Sua la Madonna col Bambino della Collezione Grimaldi Fava, tra i suoi pochi dipinti in mostra (ma per vedere altre cose di Panetti è sufficiente salire d’un piano e visitare la Pinacoteca Nazionale, nell’altra ala di Palazzo dei Diamanti), opera che palesa un interesse per Lorenzo Costa ma anche per l’altro ferrarese suo coetaneo, Boccaccio Boccaccino, che tra gli artisti attivi a Ferrara sul finire del secolo è da considerare come il più originale, soprattutto in virtù del suo precoce interesse per le novità di Leonardo mescolate a quel che aveva appreso in patria. In mostra ecco la sua Adorazione dei pastori, in prestito dal Museo Nazionale di Capodimonte, opera di saldo impianto robertiano, come si vede osservando la capanna, ma con gli occhi rivolti anche verso la Milano di Leonardo e dei leonardeschi. Boccaccino fu però pittore errabondo, che aveva già viaggiato molto da giovane, e che fu poi costretto a lasciare definitivamente Ferrara nell’anno 1500 per aver assassinato la moglie “ch’el trovò farli le corna et g’el confessò” (così in una cronaca del tempo riportata nell’Ottocento da Giuseppe Campori).

È soprattutto tra Panetti e Boccaccino che si muovono gli esordî di Ludovico Mazzolino e Benvenuto Tisi detto il Garofalo, i primi due artisti della tetrarchia ferrarese che s’incontrano lungo l’itinerario di mostra, messi a confronto con lo sfuggente reggiano Lazzaro Grimaldi: sua la trasognata pala del 1504 di collezione privata, rara opportunità per vedere un artista ancor più scarsamente considerato dalla critica rispetto ai protagonisti della rassegna, eppure capace di capricciose finezze che forse non mancarono d’esercitare un certo fascino su quei due giovani che, proprio in quel finire di Quattrocento, potevano vederlo all’opera (assieme a Lorenzo Costa, assieme a Boccaccio Boccaccino, assieme al toscano Niccolò Pisano) nel cantiere dell’abside della Cattedrale, principale impresa artistica di quell’epoca: Grimaldi è artista che trasfigura le stravaganze di Ercole de’ Roberti in un’atmosfera sospesa, da sogno, di cui s’avverte forse qualche riflesso nella giovanile Adorazione dei magi del Mazzolino che gli è esposta a fianco, prestito dalla Francia e saggio dello sperimentalismo che già in giovanissima età (all’epoca aveva vent’anni) doveva caratterizzare il suo ingegno. Meno esuberante invece il Garofalo, che nella sua Madonna col Bambino “estremamente giovanile” (così Danieli) serba ancora la memoria degl’insegnamenti del maestro Panetti (già Vasari riportava la notizia del suo alunnato presso il più anziano concittadino), toccando però, come si rileva indugiando sugli sguardi di Maria e del piccolo Gesù, un’intensità emotiva ch’era sconosciuta al suo mentore e che rivela il suo interesse per la pittura di Boccaccino. Il riferimento a Lorenzo Costa sembra invece far vivere l’Annunciazione della Galleria Cini che occupa il centro della sala, e lo stesso vale per Giovanni Battista Benvenuti, detto l’Ortolano forse per via della professione del padre, che s’incontra quando si sta per lasciare la sala e che con l’Adorazione del Bambino con san Giovanni Battista, “minuscola gemma” come la definisce in catalogo Davide Trevisani, attenta e devota, semplice e fine, fornisce al visitatore un icastico esempio degli esordî d’un pittore tanto gradito al suo tempo quanto incerto oggi. Dei quattro, è quello su cui le notizie son più esigue, ma stando alle ricostruzioni più aggiornate è artista il cui attrezzario appare caratteristico fin da subito, per un artista che, scrive ancora Trevisani, “ha in sé qualcosa del plasticatore e di ‘lombardo’ d’ascendenza bramantesca, tanto la resa smaltata e tagliente della materia ne evoca il gusto”.

Questa “resa smaltata e tagliente” non s’avverte tanto nella Circoncisione che s’incontra nella sala dopo, dipinto inedito che appare come una sorta di crogiolo dei riferimenti cui l’Ortolano poteva rivolgersi agli esordî della sua carriera, e che vien messo a confronto con una piccola, delicatissima, preziosa perla giorgionesca del Garofalo (San Luca che ritrae la Madonna col Bambino) e con la Natività di Ludovico Mazzolino parimenti pronta ad ascoltare l’eco veneziana, quanto semmai nel Compianto di Baura che figura come uno dei principali capolavori di Giovanni Battista Benvenuti. In mostra potrebbe sembrare una sorta di hapax perché non ci sono altri dipinti paragonabili, ma in realtà nella sua produzione esistono altri vertici (come il Compianto della Galleria Borghese o il più tardo San Sebastiano della National Gallery di Londra, purtroppo non presenti in mostra, ma riprodotti in catalogo) di questo sorprendente classicismo fatto di chiariscuri forti, pieghe metalliche, profili scultorei, che condensa la fascinazione per Ercole de’ Roberti impiantandola su schemi e delicatezze desunti dal grande bolognese Francesco Francia e aprendola alla modernità (e forse proprio il Compianto di Baura è denso d’una modernità che neppure nelle opere assenti dalla mostra tocca vertici comparabili). In parallelo, la rassegna ci fa seguire un Garofalo che seguita nelle sue amabili variazioni su Giorgione (la Madonna col Bambino e i santi Sebastiano e Margherita di Antiochia) e un Mazzolino che, al contrario, preferisce guardare altrove. A questo punto la rassegna dedica a lui un affondo per dar prova della sua bizzarra autonomia (“talento inquieto ed eccentrico” lo aveva definito Silla Zamboni, nella prima monografia mai scritta sul pittore): anche per lui il riferimento a un Ercole de’ Roberti è fatto ineludibile, ma la sua produzione rifiuta d’inquadrare il lascito del suo maestro ideale tra le maglie d’un sobrio classicismo. Le stravaganze robertiane, semmai, lo inducono a guardare talora verso gli artisti più strani dell’Emilia rinascimentale (Amico Aspertini, in mostra con un San Cristoforo), talaltra verso il nord, verso Dürer. Non si può spiegare altrimenti un caposaldo della sua produzione come la Sacra Famiglia del Museo Lia della Spezia, opera firmata in cui la spigliatezza narrativa di Ludovico Mazzolino è ai massimi, opera firmata in cui non mancano gl’inserti strambi (la scimmia, evidente citazione düreriana, oppure la battaglia che decora il rilievo poggiato sulle mensole dell’arco: elementi, peraltro, presenti anche in altri suoi dipinti, tant’è che in mostra sono esposte pure scene di battaglia di Ercole de’ Roberti e Amico Aspertini per esplicitare i modelli che Mazzolino aveva in mente), così come difficilmente si spiegano altri due capolavori di gusto nordico, e cioè la Circoncisione della Galleria Cini e soprattutto l’Adorazione dei Magi della Fondazione Magnani-Rocca, apice d’un fantasista che tra gli oggetti portati dai magi mette anche uno di quei splendidi cofanetti in pastiglia ch’erano tipici della produzione ferrarese del tempo (Palazzo dei Diamanti ha dedicato qualche mese fa una piccola, gustosa mostra anche a questa singolare produzione).

Proseguendo, dalla Gemäldegalerie di Dresda arriva un punto fermo della carriera del Garofalo, la Minerva e Nettuno che sottende un’allegoria di Alfonso I d’Este, raffigurato nelle vesti del dio del mare, indicato come vittorioso dalla dea della saggezza: il duca probabilmente voleva celebrare così la vittoria di Ferrara nella battaglia navale della Polesella del 1509, importante episodio della guerra della Lega di Cambrai durante il quale la flotta ferrarese era riuscita a sconfiggere sonoramente le flotta veneziana, affondata quasi per intero sul delta del Po. È la prima opera datata del Garofalo che si conosca, e soprattutto è la prima risposta di Garofalo rispetto al suo viaggio a Roma dove ha modo di conoscere Michelangelo e Raffaello, con tanto di probabile citazione, seppur rielaborata, del gesto della Creazione di Adamo della Cappella Sistina: ma al di là di questo particolare, nota Michele Danieli, “la svolta rispetto alla produzione precedente è innegabile, a partire soprattutto dall’impostazione: mai prima di allora Garofalo si era misurato con un ritmo così calmo, simmetrico e solenne, con un gruppo di tale monumentalità, e la sua riuscita mostra l’incertezza dell’esordiente”. Una svolta che diventa scoperta anche nella pala di Argenta, esposta vicino alla Minerva e Nettuno, prima committenza ecclesiastica nota di Benvenuto Tisi, e prima opera dipinta dopo aver conosciuto Raffaello. Anche l’Ortolano conosce una svolta, una svolta verso quella essenzialità apprezzata da Burckhardt, e anche nel suo caso l’impulso è impresso dalla visione delle opere di Raffaello (da leggere in questo senso è la Sacra Famiglia della Galleria Pallavicini), ma secondo Michele Danieli un’opera come il Cristo sorretto da Nicodemo, opera tarda dell’artista ferrarese, denota un certo interesse per la pittura di Dosso, da leggere soprattutto nello “spessore psicologico” che l’Ortolano infonde alle sue figure. Dosso, il più giovane dei quattro del primo Cinquecento ferrarese, entra in scena a questo punto, anticipato dal Giovanni Battista di Palazzo Pitti e dal divertente San Girolamo (divertente per come Dosso si firma: una D e un osso sul bordo inferiore del dipinto) esposti nella sala precedente.

Dei quattro, Dosso, pittore stregonesco, è l’artista più magico, più surreale, più interessato al mito e alla letteratura, più incline a lasciarsi soggiogare dalla poesia del Giorgione ma al contempo aperto all’epopea antica di Mantegna, alla grazia del Correggio, alla delicatezza campestre di Lorenzo Costa. Ed è un pittore a suo agio coi generi più disparati: dal mito (la Ninfa e il satiro, esordio giorgionesco della sua attività) al ritratto (quello di Niccolò Leoniceno oppure quello, ancor più intenso, d’un anziano in pelliccia tradizionalmente identificato come Antonio Costabili, il committente del sontuoso polittico che Dosso dipinse assieme al Garofalo e che s’ammira alla Pinacoteca Nazionale, da considerare, vale la pena ribadirlo, un’estensione in situ della mostra), passando per la scena di genere con sfumatura allegorica (la particolarissima Zuffa di Palazzo Cini). Ancora, la sala presenta Dosso anche come uno dei pittori preferiti di Alfonso I: prova ne è il Giovane con canestra di fiori della Fondazione Longhi, anticamente parte della decorazione di uno degli ambienti dell’appartamento del duca al Castello Estense. Un’opera che, scrive Vasilij Gusella, si distingue per il “grande realismo” nella “caratterizzazione fisiognomica del volto” e per il “carattere ‘preseicentesco’ del brano di natura morta che destò l’ammirazione di Longhi nelle pagine della sua Officina”. Qualità che Dosso manterrà elevatissime anche nel prosieguo della sua carriera.

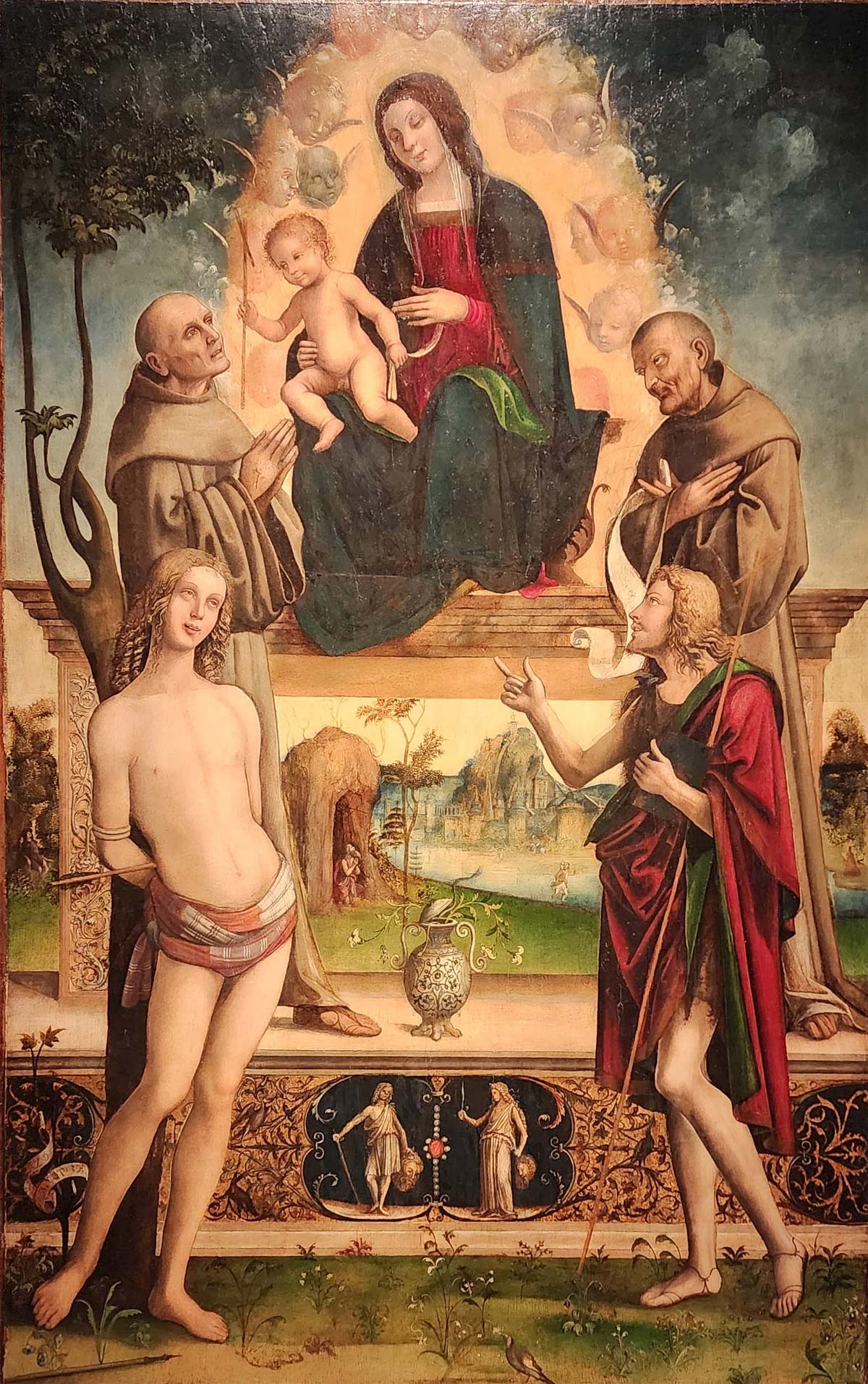

La sala seguente è forse la più spettacolare della mostra dacché raduna un cospicuo numero di pale d’altare, per mostrare al pubblico di Palazzo dei Diamanti come Mazzolino, Garofalo e Dosso (manca all’appello l’Ortolano) ebbero a cimentarsi in questo genere. Garofalo, in particolare, fu dei quattro il pittore cui toccarono più committenze ecclesiastiche: mirabile la pacatezza raffaellesca, semplice e immediata, della pala di Crespino, specie se confrontata con la pala di Cremona di Mazzolino, opera tarda che nel trono par quasi aprirsi a una sorta di revival cossesco, ma che per la sua vicinanza a Dosso (specialmente per il modo con cui Mazzolino ha reso le vesti dei santi) è stata spesso accostata al pittore d’origini trentine, benché la fisionomia dei volti non lasci grossi dubbî sul nome del suo vero autore. È comunque un’opera che Valentina Lapierre definisce “enigmatica” poiché scarse sono le notizie sul suo conto (non sappiamo neppure dove fosse collocata in origine), e “anomala” proprio per questa inusuale prossimità a Dosso, presente in sala con la pala di San Sebastiano, potente e monumentale. L’Ortolano torna nella sala seguente, quella con cui la mostra di Palazzo dei Diamanti si congeda da lui, che dei quattro è quello scomparso per primo, nel 1525: negli ultimi, Giovanni Battista Benvenuti è pittore che approfondisce le formule consolidate, a volte con qualche ritorno al passato, più spesso con l’affinamento d’una maniera che guarda a Raffaello, come nel San Giovanni Battista in prestito dal Fitzwilliam Museum di Cambridge, o come nell’Adorazione dei magi della Fondazione Magnani-Rocca che non nasconde il perdurare del fascino per le antichità, e anche l’accoglimento di qualche spunto del Mazzolino. La mostra saluta anche lui, venuto a mancare nel 1528, in una sala che lo mette a confronto col Garofalo degli anni Venti, per dimostrare come all’ordine composto di quest’ultimo (ne è esempio il serafico Cristo portacroce), Mazzolino risponda con un disordine fatto di composizioni affollate (come quella della violenta Strage degli innocenti) e con meditazioni già impregnate d’atmosfere manieriste, irreali e caricate (il Noli me tangere, il Cristo davanti a Pilato).

Dosso assume un ruolo da protagonista solitario nella sala seguente, tutta dedicata ai suoi capolavori, alle opere degli anni Venti interessate “da una svolta classicista e da una progressiva adesione alla maniera romana” (così Marialucia Menegatti), ai prodotti più fatati della sua mano: imperdibile l’occasione di vedere da vicino, sotto una luce perfetta, il Giove pittore di farfalle prestato dal Castello di Wawel in Polonia, opera dalla storia lunga e travagliata e dal significato che rimane ancora oscuro, da leggersi probabilmente mettendo a fuoco gl’interessi di Alfonso I. Sfilano i frutti più pregiati della tavolozza del Dosso degli anni Venti: il monumentale, inquieto e bellissimo Apollo della Galleria Borghese, la sgomentata Psiche della Quadreria di Palazzo Magnani a Bologna, e poi la concitazione del Giove e Semele, la favola campestre della Circe giunta dalla National Gallery di Washington, con quegl’inconfondibili animali da nostalgia tardogotica. In chiusura del percorso espositivo, le vicende delle arti a Ferrara negli ultimi anni del ducato di Alfonso I, prima della sua scomparsa e del conseguente passaggio di consegne al nuovo duca Ercole II (ritratto peraltro allusivamente da Dosso in forma di gigante in mezzo ai pigmei in uno degli ultimi dipinti dell’itinerario di visita): nel generale clima di aggiornato e inquieto classicismo che pervade la cultura emiliana, testimoniato in mostra dalla presenza dei busti in terracotta di Alfonso Lombardi, l’ormai cinquantenne Garofalo mantiene il suo assetto raffaellesco, come s’apprezza nella Madonna col Bambino e santi della Pinacoteca Capitolina memore della pala di Foligno dell’Urbinate, osservando però le novità che Giulio Romano recava con sé dalla Città eterna. La Disputa di Gesù nel Tempio è forse il dipinto dove meglio si riesce a cogliere questo lieve slittamento: l’impostazione non può non richiamare alla mente la Scuola di Atene delle Stanze Vaticane, ma la presenza centrale della colonna tortile pare, più che una citazione della Guarigione dello storpio, un inserto motivato non solo dalla necessità di sottolineare la presenza di Gesù, ma anche dalla voglia di rompere gli equilibrî, seppur in maniera un poco trattenuta. La nuova pittura, l’arte della Ferrara all’alba del ducato di Ercole II, è però più vicina a quella del Maestro dei Dodici Apostoli, i cui lavori chiudono la mostra: artista imprevedibile, artista versatile che, verso la metà degli anni Trenta, osserva Pietro Di Natale, “arricchisce di suggestioni derivate da Mazzolino, Battista Dossi e Girolamo da Carpi l’educazione maturata sui modelli di Garofalo”, artista che in questi anni, come si vede nell’estrosa Adorazione dei Magi, matura un gusto eccentrico e affettato adeguandosi alla tendenze del tempo.

Ripartirà da qui, c’è d’attendersi, il terzo capitolo della serie cominciata con Rinascimento a Ferrara, un progetto che, com’era già accaduto per la mostra dello scorso anno, propone ai visitatori di Palazzo dei Diamanti un’altra ricostruzione d’altissimo livello, un’immersione profonda e coinvolgente tra le vicende di quattro protagonisti della cultura del loro tempo, che riemergono da questo focus con solide conferme, rilevanti novità, appuntite ricostruzioni laddove la critica aveva da tempo accantonato le proprie cure (il pensiero corre, com’è ovvio, alle figure del Mazzolino e dell’Ortolano che escono dalla mostra di Palazzo dei Diamanti con ridefinizioni aggiornate delle loro fisionomie). Per saldezza dell’impianto scientifico, per qualità degli allestimenti, per completezza della selezione, per il pregio sommo dei prestiti e per la costruzione intelligente e appassionante del percorso espositivo, Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso può esser considerata senz’alcun dubbio una delle migliori mostre dell’anno. Il pubblico interessato alle vicende dell’arte rinascimentale non perda dunque l’opportunità di visitare una mostra vintage, verrebbe da dire, con accezione positiva, essendo sempre più raro incontrare mostre costruite con la volontà di far luce su di un determinato periodo storico senza assecondare gusti modaioli, organizzate con dispiego di prestiti internazionali altisonante ma millimetrico, senza dunque spostare inutilmente opere che niente aggiungerebbero al discorso, e accompagnate da un catalogo utile allo studio e che produce novità.

Nel catalogo, al saggio introduttivo di Vittorio Sgarbi, s’affiancano la ricostruzione cronologica di Michele Danieli sulle vicende delle arti a Ferrara dall’anno della scomparsa di Ercole de’ Roberti (1496) a quella di Alfonso I (1534), e poi il contributo di David Lucidi su di un tema che viene solo sfiorato dalla mostra (ovvero la scultura a Ferrara nell’epoca presa in esame), e un approfondimento di Roberto Cara sulle committenze artistiche intorno ad Alfonso d’Este. Seguono brevi ricognizioni sui quattro protagonisti, con Valentina Lapierre che s’occupa di Mazzolino, Davide Trevisani dell’Ortolano, Michele Danieli del Garofalo e Marialucia Menegatti di Dosso. Infine, due note doverose: la prima, sull’itinerario alla scoperta di quel che rimane in città che i curatori propongono poco prima dell’uscita: da fotografare con il proprio smartphone per averlo con sé durante la passeggiata per il centro storico. La seconda, sul filologico accompagnamento musicale che allieta i visitatori di Palazzo dei Diamanti: poiché la Ferrara del Rinascimento fu uno dei principali centri musicali d’Europa, i curatori hanno ritenuto interessante offrire al pubblico la suggestione della musica che veniva composta e suonata alla corte degli Este tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento: abbiamo materiale a sufficienza per ricostruire in maniera precisa quello che Alfonso d’Este e i suoi artisti potevano ascoltare alle feste, durante le celebrazioni religiose, per strada quando incrociavano i musicisti girovaghi. Nelle sale si possono dunque ascoltare esecuzioni contemporanee della musica della Ferrara del tempo: ci sono pannelli che offrono approfondimenti sul tema e anche le playlist di quel che diffondono gli altoparlanti. Sintomo di somma attenzione per il pubblico e d’impegno che avanza anche oltre il dovuto. Shazam alla mano, dunque, per portare a casa anche il ricordo musicale d’una mostra memorabile.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).