La Primavera di Sandro Botticelli, l'immagine stessa della bella stagione

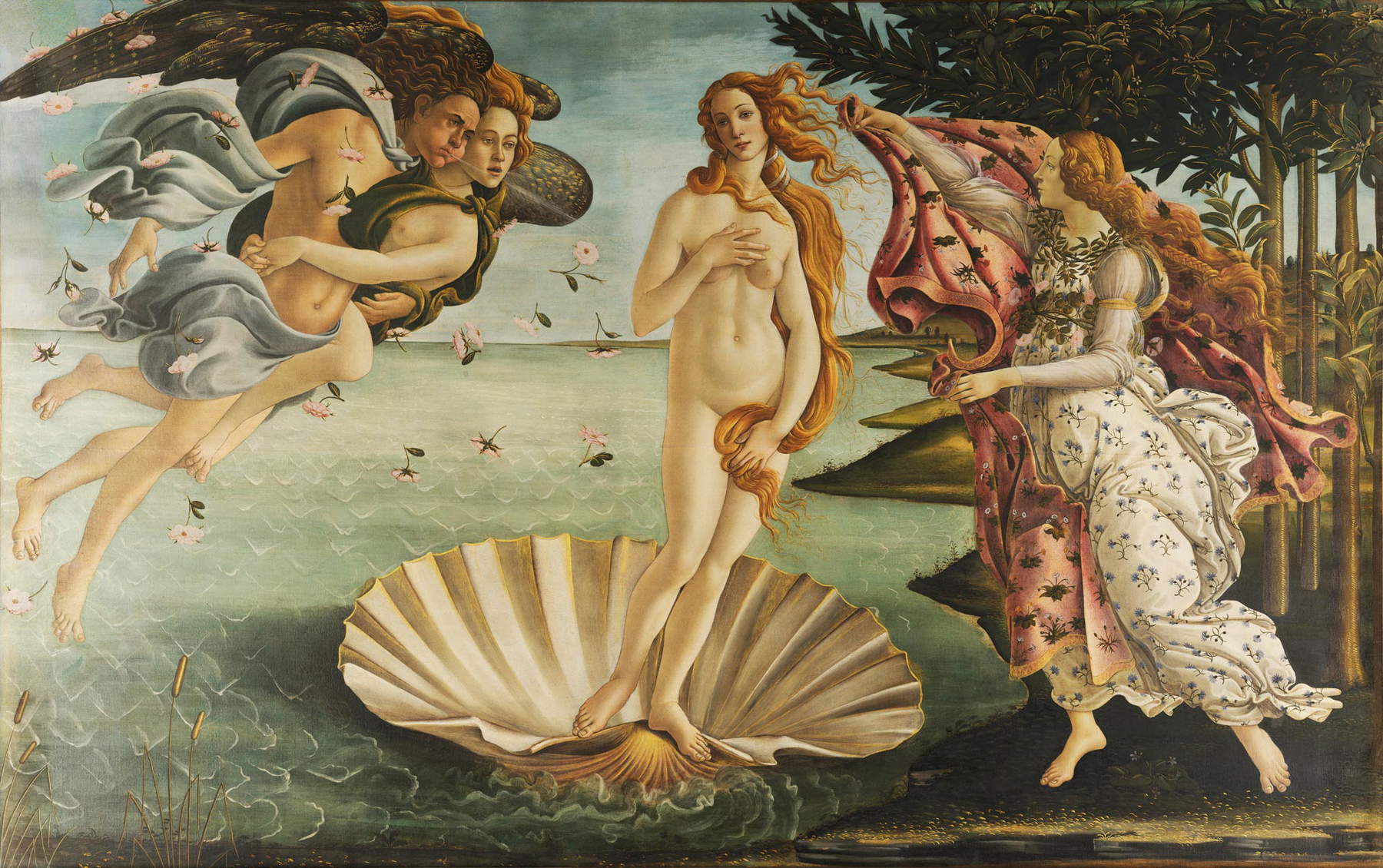

Quando si pensa a un’opera d’arte che riesca a incarnare l’essenza della primavera, probabilmente l’immagine che più facilmente ricorrerà alla mente sarà quella della Primavera di Botticelli, a costo d’essere un po’ banali. Pochi dipinti, però, sono giunti allo status d’icona universale come la splendida tavola dipinta verso il 1480 da Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi; Firenze, 1445 – 1510), anche perché la Primavera è una delle immagini più riconoscibili del Rinascimento fiorentino e, più in generale, del Rinascimento italiano. Perché quest’opera è tanto speciale, tanto innovativa, tanto celebre? Occorre, intanto, riannodare i fili della sua storia. Si tratta di un’opera di committenza medicea: è certo che nel primo Cinquecento era collocata presso la Villa medicea di Castello, assieme alla Nascita di Venere, perché lì la vide Giorgio Vasari, come il grande storiografo aretino riferisce nelle sue Vite, e in particolare nella biografia di Sandro Botticelli: “Per la città in diverse case fece tondi di sua mano, e femmine ignude assai, delle quali oggi ancora a Castello, villa del duca Cosimo, sono due quadri figurati, l’uno Venere che nasce, e quelle aure e venti che la fanno venire in terra con gli amori, e così un’altra Venere che le Grazie la fioriscono, dinotando la primavera le quali da lui con grazia si veggono espresse”. E dalla descrizione di Vasari deriva anche il titolo Primavera con cui il dipinto è universalmente noto.

Sulla Primavera, tuttavia, abbiamo qualche informazione in più rispetto alla Nascita di Venere. L’opera viene infatti citata, fin dal 1498, negli inventarî di un palazzo in via Larga a Firenze di proprietà di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici detto il Popolano, da dove poi fu trasferita alla villa di Castello, dove Vasari doveva averla già vista nel 1550, quando venne pubblicata la prima edizione delle Vite. Il palazzo di via Larga, che si trovava nei pressi del palazzo dei Medici (quello attualmente noto come Palazzo Medici Riccardi), doveva dunque essere la collocazione originaria dell’opera, anche se non sappiamo con esattezza a quando debba risalire. E la datazione non è che uno dei tanti aspetti irrisolti di questo dipinto, tanto famoso quanto difficilmente decifrabile con sicurezza, tanto che il grande storico dell’arte Edgar Wind lo ha definito un “enigma irrisolvibile”.

L’immagine è ben nota: un gruppo di personaggi, nove in tutto, abbigliati con vesti della Firenze rinascimentale (interpretate però in chiave “quasi teatrale”, come ha notato lo studioso Charles Dempsey), si muovono sullo sfondo di un boschetto di aranci, pianta medicea per eccellenza (in antico, la denominazione latina dell’arancio era citrus medica, oggi adoperata per il cedro). Un personaggio dalla pelle blu, sulla destra, sta abbrancando una ninfa coperta soltanto di sottilissimi veli: è il vento Zefiro, che ghermisce la ninfa Clori, che a seguito dell’unione col vento diventerà Flora, la dea della primavera, rivestita d’una veste riccamente decorata con motivi floreali, e dipinta mentre sta spandendo rose ai suoi piedi. L’unione e la successiva trasformazione hanno evidenza visiva nei fiori che fuoriescono dalla bocca di Clori. La figura al centro è tradizionalmente identificata come la dea Venere, benché non tutta la critica sia concorde su questa lettura. Sopra di lei, svolazza Cupido, il dio dell’amore, mentre a fianco le tre Grazie, ovvero Aglaia, Eufrosine e Talia, danzano a piedi nudi sul prato, tenendosi per mano, anche loro coperte solo di veli trasparenti. Infine, sulla sinistra, ecco il dio Mercurio, che agita il suo caduceo, il bastone alato coi serpenti attorcigliati, in direzione d’alcune nubi che invadono l’angolo sinistro della composizione, probabilmente per allontanarle, facendo dunque in modo che nessuna nuvola, nessuna pioggia possa rovinare questa primavera fiorita. Sul prato, centinaia di piante che Botticelli studia individualmente, ricorrendo agli erbarî, i libri che racchiudevano le conoscenze botaniche: molte delle essenze vegetali sono riconoscibili (Guido Moggi e Mirella Levi d’Ancona hanno dedicato approfondite analisi alle piante che compaiono nella Primavera, anche perché spesso rivestite di significati simbolici), tanto che ne sono state individuate addirittura 138.

La Primavera è un’immagine unica, che già Herbert Horne, nel 1903, definiva “priva di precedenti”. È tuttavia un’immagine che trasuda antichità classica. Nell’elaborazione dei suoi personaggi, Botticelli dovette ricorrere a fonti iconografiche antiche: per la figura principale, quella della dea convenzionalmente identificata come Venere, Botticelli forse aveva in mente una qualche immagine della Venus Victrix dell’arte romana: la figura della Venere vincitrice, raffigurata nella stessa posa della dea botticelliana, ovvero col braccio destro sollevato, quello sinistro che scende lungo i fianchi, e la posa in contrapposto, con una gamba sulla quale la dea scarica il peso e l’altra invece a riposo (un esempio d’una raffigurazione simile si può individuare nella Venus Victrix che ornava un monumento funebre e ch’è conservata al British Museum di Londra). La figura di Flora, come aveva notato già nel 1893 lo storico dell’arte Aby Warburg, grande esegeta delle opere di Botticelli, potrebbe invece derivare dalla Hora conservata agli Uffizi, una statua romana in marmo di Carrara del I secolo d.C., identificata anche come raffigurazione di Pomona, dea romana dei frutti: era un’opera già nota all’epoca di Botticelli. È stato ipotizzato che Botticelli poté aver visto le due immagini durante il suo soggiorno del 1481-1482 a Roma, quando forse ebbe l’opportunità di visitare l’antiquarium della collezione Del Bufalo (si è anche pensato che la Hora degli Uffizi sia la statua che un tempo ornava il giardino Del Bufalo), dove forse era presente anche un rilievo o un gruppo scultoreo con la danza delle Grazie che poté aver ispirato l’omologo gruppo botticelliano (una scultura romana in una posa simile, con una delle tre divinità vista di spalle e le altre che le danzano a fianco, è oggi conservata presso i Musei Vaticani). La posa della dea Flora rimanda tuttavia anche al tipo della Venus pudica, che ispirò sicuramente la Nascita di Venere, ed era già ampiamente noto nella Toscana del Quattrocento.

Da artista aggiornato qual era, Botticelli poté aver tratto spunti anche da fonti contemporanee. Quando si osserva la figura di Mercurio, per esempio, si potrebbe pensare al David bronzeo di Donatello, eseguito circa cinquant’anni prima della Venere (i calzari che indossano i due personaggi sono identici), oppure al Mercurio dei cosiddetti “Tarocchi del Mantegna” (in realtà di autore sconosciuto), una serie di carte da gioco realizzate in ambito ferrarese tra il 1465 e il 1475 in due serie dette “E” ed “S”. L’insistito linearismo delle figure ha poi indotto la critica a trovare un parallelo coi rilievi di un grande scultore fiorentino, Agostino di Duccio, come quelli che si possono incontrare nel Tempio Malatestiano di Rimini. La finezza dell’opera di Botticelli si deve soprattutto ai movimenti delle linee che animano le figure e, assieme alla scansione delle figure stesse, conferiscono alla scena quel suo ritmo inconfondibile, una cadenza che ricorda una poesia tradotta in immagini, oltre che alla brillantezza e alla delicatezza dei colori (le trasparenze ottenute tramite sapienti e sottili velature, come quelle che celano e al contempo rivelano le fattezze delle tre Grazie, sono un altro dei tratti distintivi della Primavera) e alla luce tersa che illumina in maniera uniforme tutta la scena. In tempi più recenti, lo studioso Max Marmor ha fornito un interessante parallelo visivo per la Primavera, legandola alla descrizione del Paradiso terrestre della Divina Commedia di Dante Alighieri, che Botticelli conosceva benissimo (ebbe infatti anche modo d’illustrarla), soprattutto attraverso il commentario su Dante di Cristoforo Landino, pubblicato anche nell’edizione della Commedia illustrata da Botticelli stesso. In questo senso, Botticelli potrebbe esser stato ispirato, secondo Marmor, da un’immagine oggi conservata alla British Library, un’illustrazione del Paradiso Terrestre nel Codice Yates Thompson della Divina Commedia, manoscritto preziosamente illustrato nella Siena di metà Quattrocento che potrebbe aver ispirato a Botticelli, quanto meno, la ritmica della sua composizione, date alcune similarità. Per quale motivo Botticelli avrebbe dovuto ispirarsi a questo codice miniato per comporre la sua Primavera? Intanto, perché quell’immagine poteva essere la base per trasformare una convenzione della decorazione quattrocentesca su scala monumentale. E poi, per offrire un’evidenza visiva di quello che secondo Marmor è il significato del dipinto, almeno secondo la sua teoria, come si vedrà più sotto.

È su questo terreno, dunque, che occorre cercare di trovare il significato della Primavera di Botticelli. Pochi sono i punti fermi: le piante di alloro (laurus in latino) rimandano al nome del committente, Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, sulla cui identificazione non dovrebbero più esserci dubbî. Gli aranci, ancora, denotano la committenza di ambito mediceo. Il gesto della dea al centro del dipinto, con la mano destra leggermente sollevata, è una sorta di saluto al riguardante, una forma di benvenuto, un invito ad addentrarsi in questo meraviglioso, rigoglioso giardino. La critica ha sempre pensato che Botticelli abbia attinto a diverse fonti per comporre la sua immagine: “Si potrebbe dire”, ha scritto Frank Zöllner, “che la Primavera e le figure che contiene siano largamente ispirate da un’audace combinazione di varî frammenti testuali. Pochi altri capolavori sono basate su una simile, deliberata combinazione di fonti letterarie. Sembra quasi possibile ordinare questi testi sulla base della loro importanza per il messaggio del dipinto”. Il primo a occuparsi dell’esegesi della Primavera fu, nel 1888, lo storico della letteratura Adolf Gaspary, che propose di mettere in relazione l’immagine di Sandro Botticelli col poemetto in ottave di Agnolo Poliziano, le Stanze per la giostra del magnifico Giuliano di Pietro de’ Medici, scritto, dopo il 1478, per celebrare la vittoria in un torneo, svoltosi in piazza Santa Croce a Firenze il 29 gennaio del 1475, di Giuliano de’ Medici, fratello minore di Lorenzo il Magnifico, che aveva organizzato la gara. C’è effettivamente un’immagine che sembra calzante: “Ma fatta Amor la sua bella vendetta, / Mossesi lieto pel negro aere a volo, / E ginne al regno di sua madre in fretta, / Ov’è de’ picciol suoi fratei lo stuolo: / Al regno ov’ogni Grazia si diletta, / Ove Biltà di fiori al crin fa brolo, / Ove tutto lascivo, drieto a Flora, / Zefiro vola e la verde erba infiora. // Or canta meco un po’ del dolce regno, / Erato bella, che ’l nome hai d’amore; / Tu sola, benché casta, puoi nel regno / Secura entrar di Venere e d’Amore; / Tu de’ versi amorosi hai sola il regno, / Teco sovente a cantar viensi Amore; / E, posta giù dagli omer la faretra, / Tenta le corde di tua bella cetra”. Gaspary introdusse l’identificazione dei personaggi più nota, e a lungo mai più messa in discussione. Il riferimento letterario al testo di Poliziano avrebbe potuto introdurre un’interpretazione di carattere dinastico: secondo Aby Warburg e, successivamente, Adolfo Venturi, Mercurio alluderebbe a Giuliano de’ Medici (anche in virtù del fatto che sulla sua clamide compaiono delle fiamme rovesciate, simbolo di morte come notava Edgar Wind, ma anche allusione al “broncone” fiammeggiante, impresa medicea), mentre Flora alla sua amata, Simonetta Vespucci, e il dipinto nascerebbe come una sorta di celebrazione dell’unione tra i due amanti, il tutto secondo la regia di Poliziano. “Se supponiamo che Poliziano sia stato invitato a indicare a Botticelli come custodire la memoria di Simonetta in un’allegoria pittorica”, scrive Warburg, “allora egli avrà dovuto tener conto delle specifiche esigenze rappresentative del dipinto. Ciò lo ha portato ad assegnare i tratti individuali immagazzinati nella sua immaginazione ad alcuni personaggi mitologici specifici, in modo da suggerire al pittore l’idea di un’unica figura più chiaramente definita e quindi più facilmente rappresentabile, quella della compagna di Venere, la Primavera”.

Spettano ancora a Warburg altri due meriti: l’aver messo in relazione la Primavera a un passo dei Fasti di Ovidio, che avrebbe fornito spunto allo stesso Poliziano, e l’aver immaginato la Primavera come dipinto concepito assieme alla Nascita di Venere. La Nascita di Venere descrive dunque il momento in cui la dea dell’amore e della bellezza viene al mondo sorgendo dalle acque, mentre invece la Primavera sarebbe il momento in cui la dea si manifesta nel mondo compiendo la sua apparizione nel “regno di Venere”. Da questa impostazione sono sorte molte altre letture. Secondo l’ipotesi di Erwin Panofsky, la Venere e la Primavera devono essere lette sulla base di un’impalcatura filosofica neoplatonica, che rimanda al pensiero di Marsilio Ficino. Esisterebbero quindi due Veneri, la Venus coelestis, la Venere celeste, immagine di bellezza ideale, mediatrice tra l’essere umano e Dio, e la Venus vulgaris, la Venere terrena, immagine della bellezza realizzata nel mondo corporeo, simbolo di forza generatrice, come la Venus genetrix di Lucrezio. La prima Venere, accompagnata dall’amor divinus, spinge l’uomo alla contemplazione della bellezza divina, mentre la seconda, accompagnata dall’amor vulgaris, presiede ai sensi e spinge l’essere umano alla procreazione. In questo quadro, la Nascita di Venere alluderebbe alla Venere celeste, mentre la Primavera sarebbe immagine della Venere terrena. Ecco dunque che la Venere della Primavera diventa incarnazione dell’amore umano, diviene la Venus Humanitas che muove l’umanità verso il sentimento amoroso. Secondo questa interpretazione, le tre Grazie sono i tre elementi della liberalitas, l’amore generoso: il dare, il ricevere, il corrispondere (il tutto letto in relazione alla Nascita di Venere: l’amore divino viene concesso all’umanità, l’umanità lo riceve, e lo restituisce a Dio sotto forma di devota contemplazione). Le Grazie, tuttavia, sono state anche associate (in particolare da Edgar Wind) a tre qualità dell’amore: la bellezza, la castità, il piacere, ovvero Pulchritudo, Castitas e Voluptas, identificabili dai loro atteggiamenti e dagli elementi che le caratterizzano: Pulchritudo con un gioiello al collo, Castitas in posa dimessa, Voluptas con le chiome scompigliate e ribelli. Flora, dea della primavera, rappresenta invece il passaggio dalla vita attiva alla vita contemplativa, dalla dimensione temporale a quella eterna, universale. La coppia Zefiro-Clori rimanda alla forza primordiale dell’amore passionale, che subisce l’influenza di Venere attraverso Cupido e viene poi sublimato dalla liberalitas delle Grazie. Mercurio assumerebbe invece il ruolo di divinità che connette la dimensione terrena con quella trascendente, facendo da guida all’amore per farlo tornare alla sua sfera ideale: in questo senso dunque andrebbe interpretato il suo gesto.

La lettura dei due dipinti concepiti in pendant sul comune sostrato della filosofia neoplatonica, tuttavia, ha cominciato a entrare in crisi nel momento in cui John Shearman scoprì gli inventarî del palazzo di Via Larga in cui risiedeva Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici: nei documenti vengono citate la Primavera e la Pallade e il centauro, ma non viene fatta menzione della Nascita di Venere, circostanza che ha portato parte della critica a escludere che i dipinti fossero stati concepiti assieme.

Con la scoperta del legame tra la Primavera e la committenza del Popolano è stata messa in discussione anche la possibilità di legami forti con la vicenda di Giuliano de’ Medici. In questo senso, è interessante la lettura di Mirella Levi D’Ancona, secondo la quale il dipinto potrebbe esser stato sì concepito per Giuliano de’ Medici, ma potrebbe poi aver cambiato significato dopo la morte del fratello del Magnifico nella congiura dei Pazzi del 1478. Inizialmente, secondo Levi D’Ancona, il dipinto doveva celebrare l’unione tra Giuliano e la madre di suo figlio, Fioretta Gorini (il figlio, Giulio Zanobi de’ Medici, destinato a diventare, nel 1523, papa Clemente VII, nacque il 26 maggio del 1478 e non conobbe mai il padre, che venne assassinato esattamente un mese prima). Giuliano sarebbe stato dunque rappresentato da Mercurio e Fioretta da Venere, dopodiché, a seguito della scomparsa di Giuliano, il dipinto sarebbe stato “convertito” in un’allegoria del matrimonio tra Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici e Semiramide Appiani, celebrato nel 1482 (tesi, quella della Primavera dipinta in occasione di questo sposalizio, che era già stata formulata da Ronald Lightbown): il Popolano sarebbe dunque effigiato nei panni di Mercurio, la moglie assumerebbe le vesti della Grazia al centro e Venere tornerebbe a incarnare il suo ruolo, quello di dea “che presiede su tutte le forme di amore”, scrive Levi D’Ancona. Il legame che unirebbe tutte le nove figure diventerebbe la teoria di Ficino sull’Amore: “a destra , la seduzione di Clori rappresenterebbe l’Amor Ferinus, la forma più bassa dell’amore, che accomuna l’uomo con la bestia. A sinistra la centrale delle Tre Grazie rappresenterebbe l’Amor humanus nella persona di Semiramide Appiani, che fissa lo sguardo sul suo sposo; mentre Mercurio volge la schiena a tutto ciò che appartiene alla terra, attraversando le nubi dell’ignoranza con il suo caduceo per arrivare alla Divinità; e rappresenterebbe l’Amor Divinus”. Sempre secondo questa lettura, Flora andrebbe interpretata come personificazione del matrimonio: sarebbero in effetti molti i riferimenti al tema dello sposalizio, a cominciare dalle piante (il mirto su tutte) che sarebbero da associare all’amore coniugale, oppure alla fertilità. Anche Frank Zöllner ha concordato sull’idea di un quadro nuziale.

Lo studioso Max Marmor, parimenti concorde sull’idea che il dipinto possa esser nato in occasione del matrimonio tra Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici e Semiramide Appiani, ha proposto un’interessante lettura “dantesca” del dipinto, provando così a estendere anche la risposta sul perché Botticelli potrebbe aver tratto ispirazione da un’illustrazione quattrocentesca del Paradiso terrestre della Commedia. Un “paradiso terrestre all’antica”, lo ha definito Marmor, che ravvisa il tema filosofico del dipinto nel “pellegrinaggio morale e spirituale dell’anima” del commento su Dante di Cristoforo Landino: il pellegrinaggio dalla vita voluptuosa alla vita contemplativa attraverso la vita activa. Si torna, dunque, sul terreno della filosofia neoplatonica, benché espressa per mezzo del poema dantesco. Botticelli avrebbe dunque dato corpo, tramite i personaggi della mitologia, ai concetti espressi da Dante nel Purgatorio. Rimarrebbe da capire perché Botticelli abbia fatto ricorso al mito per presentare al committente un’immagine dantesca: secondo Marmor, è perché i canti XXVII-XXVIII del Purgatorio sono ricchi di immagini tratte dal repertorio mitologico (la stessa Venere viene citata nel canto XXVIII), e perché l’espediente consentirebbe a Botticelli di collegare il mondo antico al mondo cristiano. Non solo: durante l’incontro tra Dante e Matelda, nel canto XXVIII, la giovane vergine evoca al poeta l’immagine d’una primavera perpetua che fa fiorire in eterno il Paradiso terrestre. Il gruppo andrebbe dunque letto in questo modo: le figure sulla destra (il “soave vento” del canto XXVIII) rappresentano la vita voluptuosa, le tre Grazie (“Tre donne in giro da la destra rota / venian danzando”, nel canto XXIX) sono allegoria delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità) che hanno il compito di guidare Dante dalla vita activa alla vita contemplativa, rappresentata dalla figura di Mercurio il cui gesto ancora riecheggia un’immagine dantesca del canto XXVIII (“purgherò la nebbia che ti fiede”).

Si sono poi visti tentativi d’interpretare la Primavera come un’allegoria dell’età dell’oro della Firenze medicea, oppure come una rappresentazione dei mesi della primavera (secondo Charles Dempsey, Zefiro, Clori e Flora rappresentano il mese di marzo, Venere, Cupido e le Grazie sono allegoria del mese di aprile, e Mercurio rappresenta infine maggio). Tra le interpretazioni più recenti merita sicuramente un cenno quella di Giacomo Montanari, già ampiamente approfondita su queste pagine, secondo il quale la Primavera andrebbe letta alla luce dell’intero passo dei Fasti di Ovidio citato da Warburg: le letture tradizionali, infatti, come ricordato anche sopra, vertono sul fatto che Botticelli abbia fatto un ampio collage di fonti letterarie diverse. Secondo Montanari è invece più probabile che l’artista si sia basato su di un unico testo: se dunque la prima parte (Zefiro che ghermisce Clori e la sposa facendola diventare Flora) è concorde con le letture tradizionali, la dea centrale, seguendo i Fasti di Ovidio, sarebbe al contrario Giunone, la moglie di Giove, che chiede a Flora un aiuto per ingravidarla: Flora, nel testo di Ovidio, tocca il ventre della dea (che, peraltro, nell’immagine di Botticelli è leggermente prominente, a segnalare forse una gravidanza) rendendola incinta di Marte. E il mito della nascita di Marte è strettamente legato a Firenze, dal momento che la città attribuiva la propria fondazione mitologica al dio della guerra (tanto che Mirella Levi D’Ancona si sorprendeva che nel dipinto fossero assenti cenni a questo mito). Legati a Giunone sono anche gli alberi d’arancio: sono infatti il dono che Giunone ricevette in occasione del suo matrimonio con Giove, e che avrebbe piantato nel Giardino delle Esperidi (che diverrebbe dunque l’ambientazione dell’opera di Botticelli). Le Grazie sono comprese nel racconto ovidiano, mentre rimarrebbero da risolvere le figure di Mercurio e Cupido. Cupido, dio dell’amore, è presente in quanto senz’amore Giunone non può partorire. Mercurio, infine, sarebbe il mercurio celeste dei neoplatonici, personificazione dello spirito che aleggia sul mondo, entità che lega il mondo terreno a quello divino.

Cosa ne fu della Primavera dopo l’uscita dal palazzo di via Larga? Per qualche tempo rimase nella Villa Medicea di Castello, dove Vasari, come ricordato, di sicuro l’aveva vista prima del 1550, assieme alla Nascita di Venere. L’opera non ha mai lasciato Firenze, almeno per quel che sappiamo: nel 1815 è citata nella Guardaroba medicea, dopodiché, nel 1853, viene trasferita alla Galleria dell’Accademia. Infine, dal 1919, è conservata agli Uffizi, dove oggi tuttora la si ammira, nella stessa sala che custodisce la Nascita di Venere. Rimane controversa la datazione: parte della critica, come detto, la associa al matrimonio tra Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici e Semiramide Appiani collocandola dunque nel 1482, altri invece ritengono sia stata dipinta prima che Botticelli si trasferisse momentaneamente a Roma nel 1481 (sarebbe dunque dipinto del 1480 circa), altri ancora spostano la collocazione leggermente più avanti, arrivando sino al 1485. Senza considerare che in passato ci fu chi propose una cronologia ancor più alta, al 1478, anno delle Stanze di Poliziano.

La datazione, ovviamente, non è l’unico aspetto ancora da chiarire di quest’opera. Una delle immagini più celebri della storia dell’arte, eppure così complessa, così misteriosa, dal significato così sfuggente. È probabile che magari, in futuro, nuove scoperte possano aiutare a chiarirne il significato: quando furono scoperti gli inventarî del palazzo di via Larga, cambiarono anche le prospettive sul dipinto. Non è da escludere che nuove scoperte di questo tipo riescano a gettare più luce sul capolavoro di Sandro Botticelli, icona stessa della stagione della fioritura, della rinascita. Al momento, possiamo giusto contentarci di discutere sulle ipotesi, su quale sia a nostro avviso la più probabile, o la più calzante. Per adesso, come diceva Federico Zeri, “il vero senso della Primavera resta chiuso in un geroglifico di cui forse non si è ancora trovata la stele di Rosetta”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo