Aux yeux d’Agostino Chigi, le Pérugin était le “meilleur maître d’Italie”. C’est ce qu’il écrit dans une lettre adressée à son père Mariano le 7 novembre 1500, évoquant la possibilité de commander un retable pour l’autel familial de l’église Sant’Agostino de Sienne. L’artiste recevra effectivement la commande en 1502: l’œuvre, livrée quatre ans plus tard, est la Pala Chigi qui s’y trouve encore aujourd’hui. Et “le meilleur maître d’Italie” est l’expression que la Galerie nationale d’Ombrie a choisie pour le titre de l’exposition(Le meilleur maître d’Italie. Le Pérugin en son temps) organisée dans la grande salle Podiani à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de l’artiste, décédé en 1523 alors qu’il travaillait à l’Oratoire de l’Annunziata à Fontignano. L’exposition, organisée par Marco Pierini et Veruska Picchiarelli, a pour objectif déclaré de “retrouver la bonne perspective, de redonner au Pérugin le rôle que son public et son époque lui avaient assigné”. Et pour percevoir la nécessité de cette récupération, il faut s’éloigner un instant des tonalités encomiastiques d’Agostino Chigi pour voir comment le Pérugin a été traité par la critique.

Il est évident que le point de départ ne peut être que Giorgio Vasari. Et l’on ne peut certainement pas dire que l’historiographe arétin ait été trop prévenant à l’égard du Pérugin dans ses Vies. Il ne faut pas se laisser tromper par les éloges que Vasari réserve parfois à ses chefs-d’œuvre, comme lorsqu’il dit que les fresques du Collegio del Cambio sont une œuvre “belle et louée” et “tenue en haute estime”: celle du Pérugin est un portrait “aussi vif que détesté”, comme l’a défini Antonio Paolucci. En attendant, lisez l’incipit: le Pérugin est présenté comme un artiste pauvre, qui a peint d’abord par nécessité, puis par peur de redevenir pauvre, et qui n’aurait donc jamais pris la peine de souffrir du froid, de la faim, de l’inconfort ou de la fatigue. Outre le fait que le récit de Vasari est probablement faux (d’autres sources nous apprennent que Pietro Vannucci était au contraire issu d’une famille aisée possédant quelques biens à Castel della Pieve, l’actuelle Città della Pieve, sa ville natale), le Pérugin du récit de Vasari s’avère être un peintre qui “faisait des choses pour gagner de l’argent, qu’il n’aurait peut-être pas regardées s’il avait dû subvenir à ses besoins”. Une description peu flatteuse, si l’on veut, surtout si l’on considère que dans les Vies d’autres artistes, Vasari n’est pas avare d’éloges dès le début. Le pire, cependant, se concentre dans la dernière partie, où Vasari examine la phase extrême de la carrière du Pérugin, en écrivant que “Pietro avait tant travaillé et était toujours si abondant en travail, qu’il faisait souvent bien les mêmes choses ; et la doctrine de son art était si réduite à une manière, qu’il faisait en sorte que toutes les figures aient le même air”. Mais pas seulement: voyant sa renommée ternie par Michel-Ange, le Pérugin “cherchait beaucoup, avec des mots mordants, à offenser ceux qui travaillaient. Et pour cela il méritait, en plus de quelques laideurs de la part des artisans, que Michele Agnolo lui dise en public qu’il était maladroit dans l’art”.

Le Pérugin de Vasari est, en somme, un artiste capable d’une certaine perspicacité, mais soucieux de l’argent, répétitif dans ses dernières années, et même insolent. Et dans les Vies, où même si ses élèves sont mentionnés, l’importance réelle de son langage est négligée. C’est l’origine de cette “piste critique à courant alternatif”, comme la définit Veruska Picchiarelli dans le catalogue de l’exposition, qui accompagnera la fortune du Pérugin à partir de ce moment: une piste “d’où il émerge tantôt comme un artisan maladroit, tantôt comme un innovateur épique”. L’appréciation de ses contemporains n’a pas été à la hauteur de la sévérité du jugement de Vasari, qui contribuera à conditionner de façon décisive la fortune du Pérugin, longtemps considéré (à part quelques exceptions lumineuses) surtout comme un artiste d’intérêt local, comme un des élèves de Verrocchio, ou tout au plus comme le maître de Raphaël. Eh bien: l’exposition part précisément de là, en tenant compte des résultats obtenus avec le colloque de 2000 et la grande exposition de 2004, moments à travers lesquels une reconstruction complète et précise de l’histoire de Pietro Vannucci a été entamée. L’exposition de Pérouse s’articule donc autour de deux axes, résumés avec efficacité et vivacité par le titre “Meilleur Maître” et “Italie”. “Best Master” et “Italie”: d’une part, la reconstitution des vingt premières années d’activité du Pérugin (l’exposition s’achève sur la première partie du XVIe siècle, avec deux œuvres comme le Mariage de la Vierge prêté par le musée des Beaux-Arts de Caen, qui revient à Pérouse pour la première fois depuis les spoliations napoléoniennes, et le Combat entre l’amour et la chasteté du Louvre), c’est-à-dire la période où l’artiste a jeté les bases de son succès, et d’autre part un examen de la diffusion du péruginisme, l’affirmation d’une langue qui serait parlée, naturellement avec toutes les inflexions locales du cas, du nord au sud de la péninsule. C’est la première fois depuis Giotto qu’un artiste peut imposer sa marque à la quasi-totalité de l’Italie. Et c’est surtout cette dimension du Pérugin qui doit ressortir de l’exposition.

Le début de l’exposition tente de reconstituer les débuts de l’artiste, en reconnaissant que nous avançons sur un terrain compliqué. Un début en trombe, avec l’exposition des huit panneaux problématiques de ce que l’on appelait autrefois “l’atelier de 1473”: Il s’agit des Histoires de saint Bernardin, déplacées pour l’occasion de la salle du Pérugin de la National Gallery, où elles sont habituellement exposées, au couloir qui ouvre l’exposition dans la salle Podiani, et pour lesquelles la paternité du Pérugin est réaffirmée, du moins en ce qui concerne la direction générale et l’exécution de deux panneaux, ceux où saint Bernardin guérit d’un ulcère la fille de Giovanni Antonio da Rieti et celui où saint Bernardin rend la vue à un aveugle. La diversité des styles et la qualité discontinue (il y a aussi deux panneaux, les plus rigides de la série, qui n’ont pas encore été attribués) ont conduit à identifier jusqu’à quatre auteurs différents pour ces panneaux, du moins d’après ce que l’exposition reconstruit: Perugino, Pinturicchio, peut-être Sante di Apollonio del Celandro et, comme prévu, un inconnu encore à la recherche d’un nom. L’ouverture avec les huit panneaux qui, s’ils sont dus au Pérugin, sont l’œuvre d’un jeune homme qui venait de terminer sa formation à Florence et qui venait de rentrer à Pérouse, est fonctionnelle pour rendre compte au visiteur de cette “précoce et brûlante flambée de Verrocchio” (comme le dit Emanuele Zappasodi dans le catalogue) qui investit la capitale ombrienne dans les années 1570, précisément à la suite des innovations que Pietro Vannucci avait rapportées de Florence. Un renouvellement important dont les origines sont immédiatement reconstruites: l’exposition revient en effet sur le thème de la formation du Pérugin, et elle le fait avec une juxtaposition ( proposée à nouveau quelques années après la grande exposition sur Verrocchio au Palais Strozzi) entre deux Madones de la “ zone de Verrocchio ”, celle du Jacquemart-André à Paris attribuée au Pérugin et celle de Berlin traditionnellement attribuée à Verrocchio. Ces tableaux sont très discutés: dans Finestre sull’Arte, par exemple, Gigetta Dalli Regoli attribue l’œuvre de Berlin précisément au Pérugin, bien qu’elle ait mis un point d’interrogation à côté du nom du peintre ombrien, et elle a également été attribuée au Pérugin dans le catalogue de la grande exposition de 2004. Zappasodi y voit plutôt les produits de deux auteurs différents, identifiant dans le panneau de Berlin une œuvre d’une “élégance suprême et artificielle” et dans le panneau de Paris une peinture qui réinterprète l’autre “sur un ton plus distancié, ironique et chargé” et qui révèle une “physicalité exubérante, presque irrévérencieuse, étrangère au formalisme sophistiqué de Verrocchio”. Un signe, selon l’universitaire, qu’il s’agit de deux auteurs différents.

Quoi que l’on pense de ces panneaux spécifiques, il ne fait aucun doute que les débuts du Pérugin sont placés sous le signe de l’adhésion à la syntaxe et à la grammaire de Verrocchio: élégance de la composition, mouvement évident surtout dans les drapés, dessin vigoureux, volumes solides et presque statuaires, forte sensibilité à la lumière. Ces caractéristiques sont communes aux contemporains du Pérugin qui travaillaient dans l’atelier de Verrocchio à cette époque, entre la fin des années 1560 et le début des années 1570: Ghirlandaio et Francesco Botticini, ainsi que le Pala Macinghi, fraîchement restauré, les représentent dans l’exposition. Et que l’on retrouve aussi dans un sommet de jeunesse comme la Pietà del Farneto, une toile restaurée pour l’occasion, et qui bénéficie dans l’exposition d’une nouvelle interprétation visant à donner à l’œuvre une place prééminente dans le parcours du jeune Pérugin: Sa dépendance à l’égard de la manière de Verrocchio est réaffirmée, mais le rôle perturbateur qu’il a joué sur l’école ombrienne est également souligné, avec la tentative d’actualiser un maître comme Giovanni Boccati qui a tenté une Pietà (aujourd’hui conservée à la Galleria Nazionale dell’Umbria) en regardant son très jeune confrère.

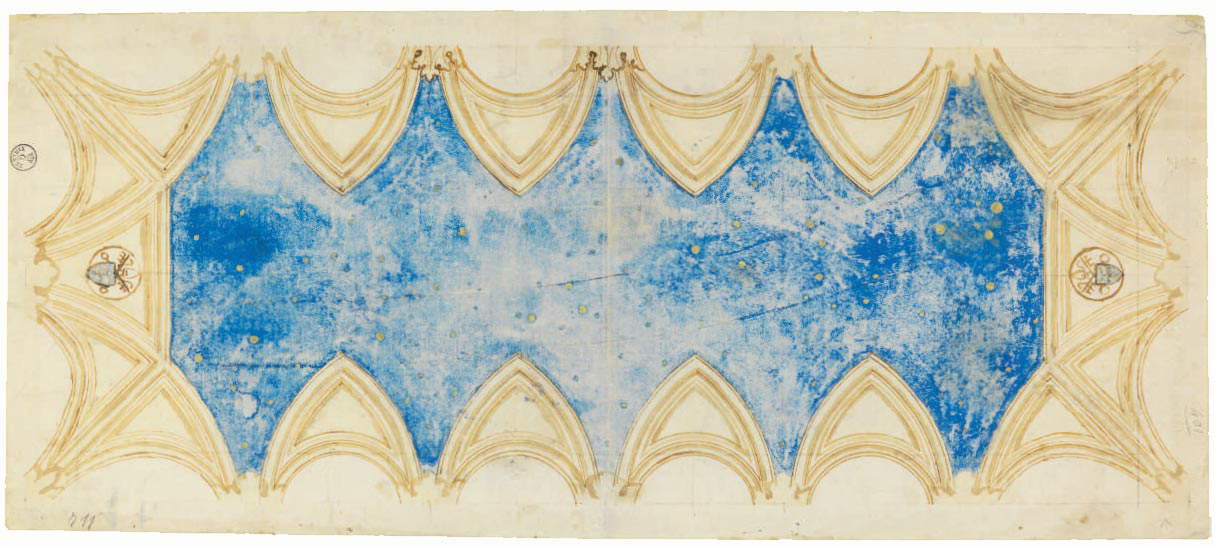

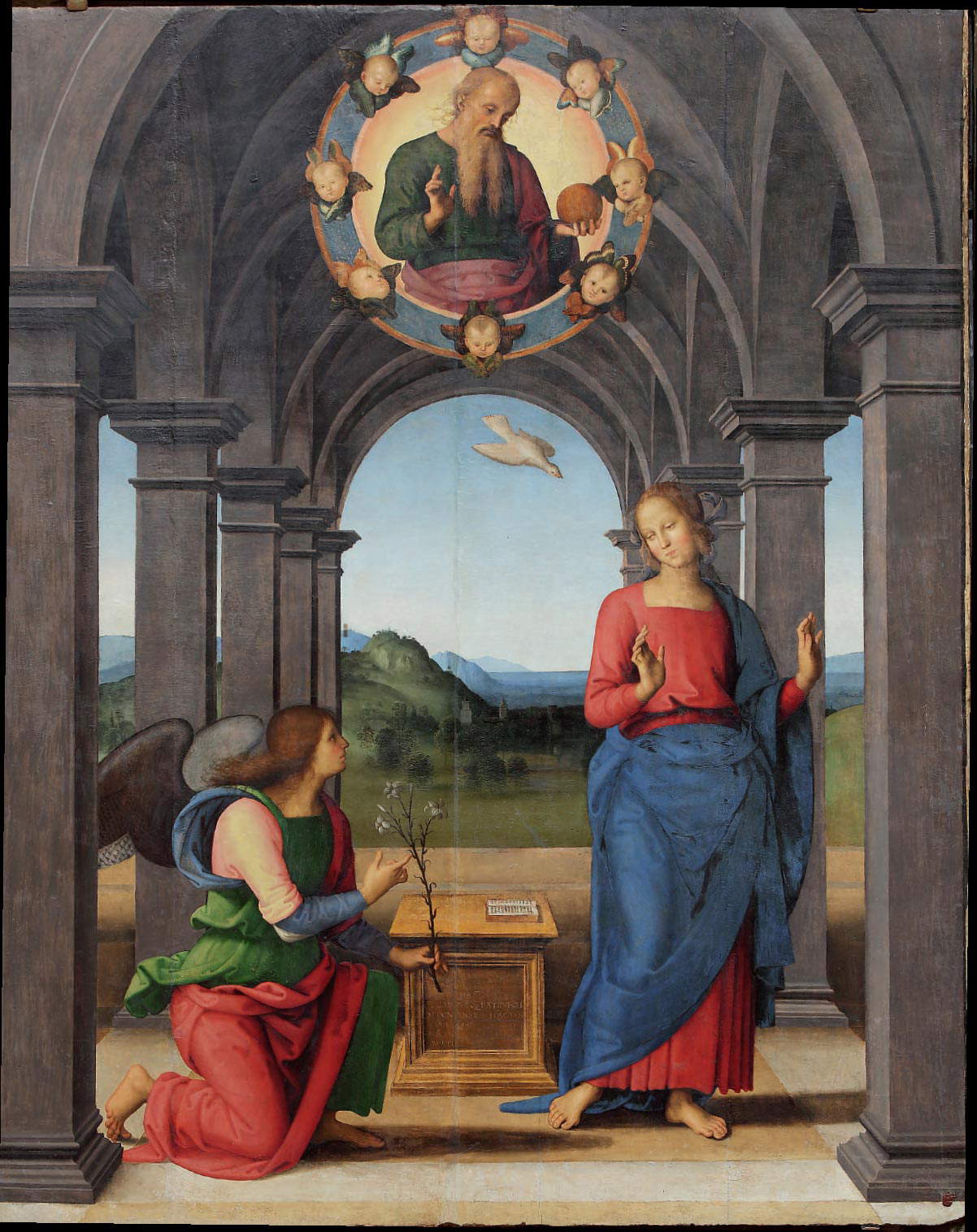

La deuxième partie de la première salle est consacrée aux maîtres ombriens actifs à Pérouse à l’époque où Pietro Vannucci revient de Florence: Il s’agit de l’Adoration des Mages du mélancolique et délicat Benedetto Bonfigli et du Triptyque de la Confraternité de la Justice du plus ouvert et impétueux Bartolomeo Caporali (l’œuvre a été exécutée en collaboration avec Sante di Apollonio del Celandro), des artistes confirmés que l’on pourrait qualifier de “de transition”, puisqu’ils n’ont pas eu d’expérience dans le domaine de l’art, mais qu’ils ont su s’adapter à l’évolution de la société.de transition", car ils n’avaient pas de préjugés à l’égard des nouveautés venant de Toscane, mais étaient réticents à abandonner les fonds d’or traditionnels. On peut donc imaginer l’émoi qu’aurait pu provoquer un panneau comme l’Adoration des Mages du Pérugin, un chef-d’œuvre précoce dans lequel Vannucci démontre qu’il s’était déjà détaché de la stricte adhésion aux modes de Verrocchio pour chercher une voie personnelle, capable de prendre en compte la douceur des Ombriens, le géométrisme solide de Piero della Francesca et le sfumato de Léonard (en fait, le “sfumato” de Léonard de Vinci): Zappasodi a proposé d’identifier des références précises des draperies de l’Adoration dans certaines études de Léonard de Vinci), la minutie des Flamands. L’Adoration clôt également la première salle et introduit la seconde, qui traite du Pérugin des années 1480, période à laquelle commence l’affirmation du peintre de Città della Pieve: c’est en 1478 qu’il est appelé par Sixte IV pour peindre à fresque la chapelle de la Conception à Saint-Pierre, une décoration perdue mais qui a dû être très appréciée, au point que quelques mois plus tard, le Pérugin se voit confier la direction des fresques de la chapelle Sixtine, achevée en 1482. Pour le Pérugin, il s’agit d’un “saut quantique”, comme l’intitule Andrea De Marchi dans son essai de catalogue sur le passage des œuvres de Pérouse à celles réalisées à Rome, et pour évoquer l’histoire de l’art, il faut se référer à l’histoire de l’art.Pour évoquer l’entreprise romaine, l’exposition présente une étude pour la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine, à savoir le ciel étoilé de Piermatteo d’Amelia, supprimé par la suite pour faire place aux scènes que Michel-Ange devait peindre un peu moins de trente ans plus tard, ainsi qu’une étude de Sandro Botticelli, un autre artiste employé par Sixte IV. Pour le Pérugin, ce fut le moment de la consécration, qui se traduisit par une saison de travail intense, représentée dans l’exposition par un prêt exceptionnel, le Triptyque de Galitzin, en provenance de la National Gallery de Washington: C’est l’œuvre qui marque peut-être la plus grande proximité du Pérugin avec la peinture flamande, à tel point que l’on a parlé d’une possible dépendance à l’égard du Triptyque Portinari de Hugo van der Goes et des œuvres de Hans Memling qui avaient commencé à circuler en Italie dans les années 1570. Des figures inhabituellement allongées, une luminosité laconique et diffuse, une attention particulière aux détails: autant d’éléments que l’on ne retrouve pas dans d’autres peintures pérugiennes (à tel point que le Triptyque de Galitzin a été attribué par le passé au jeune Raphaël) et qui font de cette œuvre un hapax dans l’itinéraire du peintre ombrien. L’œuvre est exposée à côté du Retable de Saint Onofrio de Luca Signorelli, prêté par le Museo del Capitolo de Pérouse (qui a obtenu en échange le Retable Martinelli du Pérugin de la National Gallery), afin de démontrer la proximité entre l’artiste de Cortona et Pietro Vannucci dans les années 1980: les deux ont travaillé ensemble à la Chapelle Sixtine et leur proximité est évidente, même pour un œil distrait, simplement en remarquant les poses du Saint Onuphrius de Signorelli et celle du Saint Jérôme du Triptyque de Galitzin, dérivées du même modèle. Au fond de la deuxième salle, l’Annonciation de Fano, peinte entre 1489 et 1495, introduit le public aux modes plus délicats des années 1490, à certaines solutions novatrices (comme l’idée de placer les scènes sous des loggias raccourcies en perspective centrale), bref à l’œuvre peut-être la plus célèbre du Pérugin.

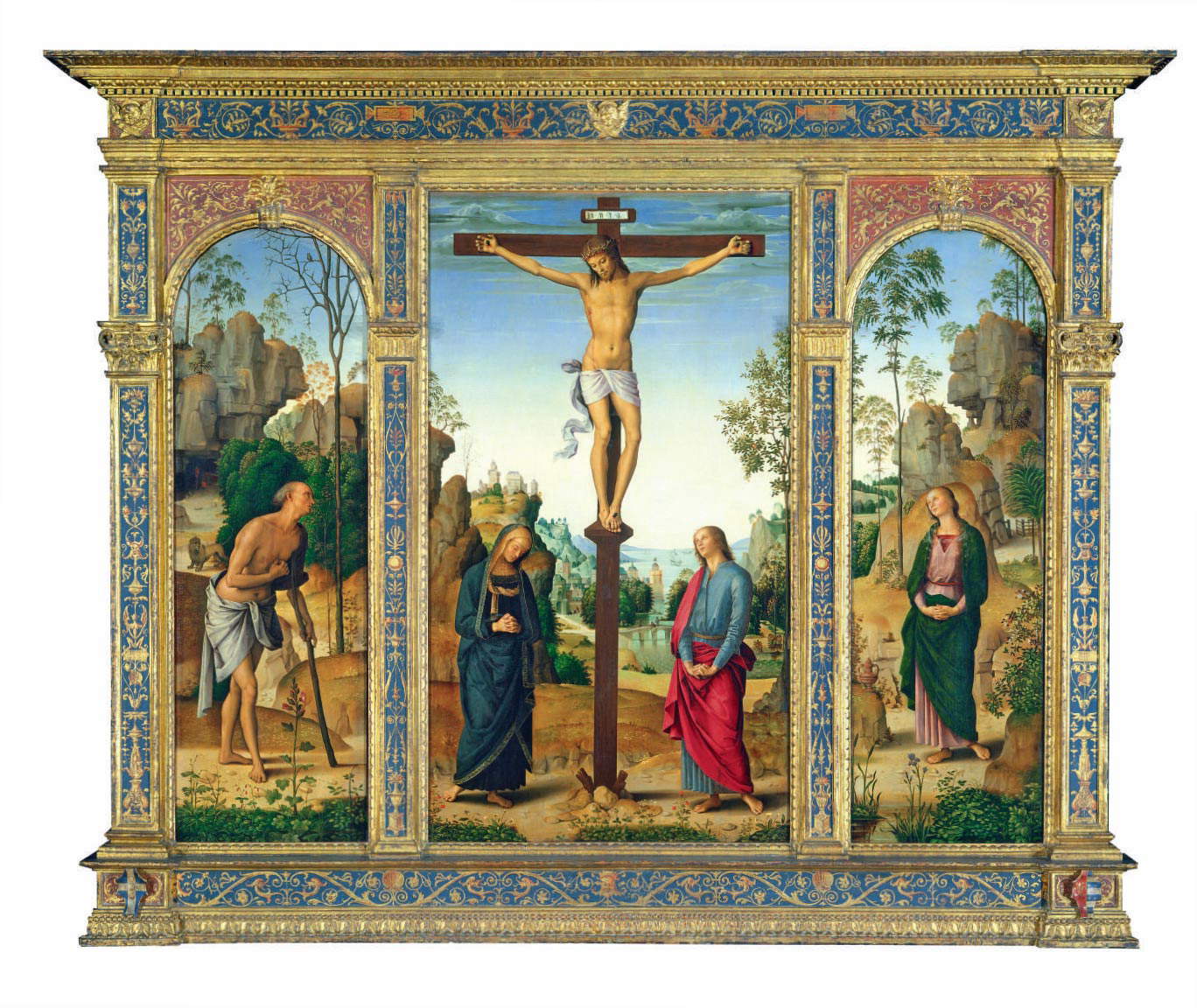

Le tournant dans la carrière du Pérugin est identifié par Veruska Picchiarelli dans la Pietà de San Giusto alle Mura, aujourd’hui aux Offices, définie comme “une œuvre d’une beauté poignante, d’une exécution très raffinée et d’une invention méditée”. Les caractéristiques de la ligne de partage des eaux, qui ont fait la fortune du Pérugin et qui ont fait de lui un artiste très recherché, se retrouvent dans la délicatesse des figures, dans l’extrême harmonie de la composition, dans l’expression légèrement rêveuse des personnages, dans la finesse du dessin, dans la clarté de la lumière, dans les décors: dans ce cas, il s’agit peut-être de la première œuvre du Pérugin dans laquelle les personnages trouvent un espace dans une loggia en perspective centrale et en raccourci. Anticipé par le Christ crucifié parmi les saints (qui, dans le catalogue, figure dans la troisième section, mais qui, dans l’exposition, est présenté à côté du Retable de Saint Onofrio de Signorelli: une comparaison de toute façon pertinente pour la vigueur de certaines figures et, encore une fois, pour la pose de saint Jérôme toujours d’après le même modèle), la Pietà est exposée à côté de l’Oraison au jardin qui, comme la Pietà et le Christ crucifié, provient du couvent de San Giusto alle Mura et est conservée aux Offices. Le Pérugin, dans cette section de l’exposition, est encadré dans la période où commence son succès, qui portera ses œuvres au-delà de l’Ombrie et de Florence: Comme preuve de sa popularité, l’exposition présente deux œuvres importantes qui se situent entre les années quatre-vingt-dix du XVe siècle et le début du nouveau siècle, à savoir le Retable Scarani, destiné à la chapelle de la famille du même nom dans l’église de San Giovanni in Monte à Bologne, et le Polyptyque de la Chartreuse de Pavie, dont les panneaux, aujourd’hui répartis entre la Chartreuse de Pavie et la National Gallery de Londres, ont été exceptionnellement rassemblés. Dans ces œuvres, le Pérugin élabore des formules qu’il reprendra tout au long de sa carrière: Personnages disposés selon une stricte symétrie, expressions extatiques, paysages expansifs qui s’ouvrent souvent sur des vues lacustres (le lac Trasimène est peut-être la présence la plus récurrente dans les tableaux du Pérugin), apparitions mystiques à l’intérieur d’amandes (comme la Vierge à l’Enfant du retable Scarani et le Padreterno du polyptyque de la Chartreuse de Pavie). La comparaison avec le Padreterno de Gaudenzio Ferrari de la Galleria Sabauda de Turin est intéressante: le peintre piémontais reprend clairement le Padreterno du Polyptyque de la Chartreuse de Pavie, et l’exposition ouvre ainsi, par anticipation, le discours sur la diffusion des inventions et du langage du Pérugin, auquel est consacrée l’avant-dernière salle.

À côté de ces œuvres, deux œuvres importantes du Pérugin sont également exposées, comme la délicieuse Annunciazione Ranieri, exposée pour la première fois en 1907 et peinte par Pietro Vannucci pour un mécène privé, et la cimaise de la Pala dei Decemviri, une importante commande publique puisqu’elle était destinée à la Cappella dei Priori de Pérouse. Il n’y a pas de retable, qui se trouve aujourd’hui à la Pinacothèque vaticane, mais la cimaise nous permet de voir un Pérugin qui se mesure aux modèles vénitiens (en particulier, comme l’a constaté Andrea De Marchi, l’artiste regarde Marco Zoppo et Giovanni Bellini): l’artiste a séjourné à Venise entre 1494 et 1495, et le sujet de la relation entre l’artiste et Venise n’a pas encore été exploré puisque les études sur le sujet sont très récentes. Nous nous trouvons devant un peintre arrivé à maturité, un artiste qui s’est imposé non seulement dans sa Pérouse mais aussi en dehors, un peintre à son apothéose, “pleinement centré”, comme le définit Veruska Picchiarelli, un Pérugin qui “au fil des années a absorbé tout ce qui pouvait l’intéresser et a définitivement élaboré sa poétique. Il a établi les fondements ultimes de son art” et qui “porte cette vision avec une confiance tout à fait conforme à ce ”cerveau de porphyre“ que lui attribue Vasari”. Revenir sur ses pas pour atteindre un nouveau but. Telle est la grandeur ultime du Pérugin".

Pérugin,

Pérugin,

Nous montons à l’étage pour faire connaissance avec le portraitiste Pérugin, auquel est consacrée la quatrième section de l’exposition. On y trouve quelques hauts lieux du portrait du Pérugin, comme le Portrait de Lorenzo di Credi prêté par la National Gallery de Washington, ou le Portrait de Francesco delle Opere, qui surprennent par leur très haut niveau de réalisme, par le soin avec lequel l’artiste s’attarde sur chaque élément du visage de son sujet, par les très fines gradations de lumière qui rehaussent les traits de ses personnages: La longue réflexion du Pérugin sur le portrait flamand contemporain est évidente, tout comme le fait que, dans ce genre, le peintre ombrien de l’époque n’avait que très peu d’égaux. C’est d’ailleurs là que réside la nouveauté la plus frappante de l’exposition: le Portrait du Pérugin du Palais Pitti, attribué jusqu’à présent au jeune Raphaël ou à Lorenzo di Credi, est maintenant attribué au Pérugin, qui se serait ainsi autoportrait en utilisant la même caricature que celle utilisée pour l’autoportrait qui se trouve au centre de la Sala delle Udienze du Collegio del Cambio. L’attribution de ce portrait pénétrant au Pérugin n’est pas entièrement nouvelle (Adolfo Venturi et Ettore Camesasca l’avaient déjà attribué à Pietro Vannucci il y a cent ans, à une époque où l’on ne savait pas encore très bien qui était l’homme représenté), et elle est dépoussiérée à cette occasion (après des décennies au cours desquelles la critique s’était orientée vers le Pérugin). Cette fois-ci (après des décennies au cours desquelles les critiques s’étaient tournées vers d’autres noms), elle est dépoussiérée par Marco Pierini qui, avec l’équipe de la Galleria Nazionale dell’Umbria, a effectué des mesures sur le portrait de Palazzo Pitti et sur celui de Cambio et a trouvé une correspondance millimétrique, ce qui suggère l’utilisation de la même bande dessinée: selon Pierini, il n’y a aucun doute à ce sujet. De manière presque Morellienne, le catalogue contient des images détaillées des différents éléments comparés: yeux, sourcils, nez, mèches de cheveux. Les différences sont principalement dues au fait que dans la fresque de Cambio, selon Pierini d’après l’image du Palais Pitti, l’artiste “accentue les signes de l’âge: les coins de la bouche se tournent vers le bas, le double menton devient plus proéminent, le visage s’élargit”, en effectuant des variations qui, “comme l’allongement des cheveux, sont réalisées directement sur l’enduit une fois que le dessin a été transféré du carton”.

Dans la salle suivante, une section est consacrée aux Madones du Pérugin, qui ont su établir un canon de beauté fondé sur une grâce hautaine et quelque peu détachée qui aurait eu beaucoup de succès à l’époque, comme en témoigne la Madone et l’Enfant avec saint Jean, prêtée par la National Gallery de Londres, où la Vierge, avec son visage ovale et délicat, ses yeux ronds aux grandes paupières et au regard baissé, trouve presque une sœur dans le tondo de Lorenzo di Credi, avec lequel elle est placée en comparaison directe. Une autre comparaison est très intéressante, celle entre la Madone de la Confrérie de la Consolation, l’une des Madones les plus célèbres et les plus documentées du Pérugin, et une Tête féminine qui, comme on peut le voir par les trous le long des lignes de contour, a manifestement servi de dessin animé, bien qu’il ne soit pas possible de savoir exactement pour quelles œuvres. Cependant, on ne peut s’empêcher de remarquer la grande ressemblance du visage, ovale, légèrement allongé, encadré par des cheveux avec une raie au milieu, avec un petit nez bien proportionné et de longs cils arqués. La section offre également un aperçu des pratiques d’atelier, comme en témoigne, toujours à la National Gallery de Washington, une œuvre produite par l’atelier du Pérugin (il s’agit d’une Vierge à l’enfant trônant avec des anges entre les saintes Rose et Catherine d’Alexandrie), qui permet au public de se faire une idée de l’écart qualitatif qui existe entre les œuvres du maître et celles de ses collaborateurs. La section se termine par la Vierge à l’Enfant d’Antoniazzo Romano, le principal artiste de la Rome du XVe siècle, avec lequel le Pérugin a collaboré lorsqu’il s’est installé dans la Ville éternelle: Antoniazzo, comme on peut le voir sur ce panneau, n’était pas insensible à la leçon de son confrère ombrien.

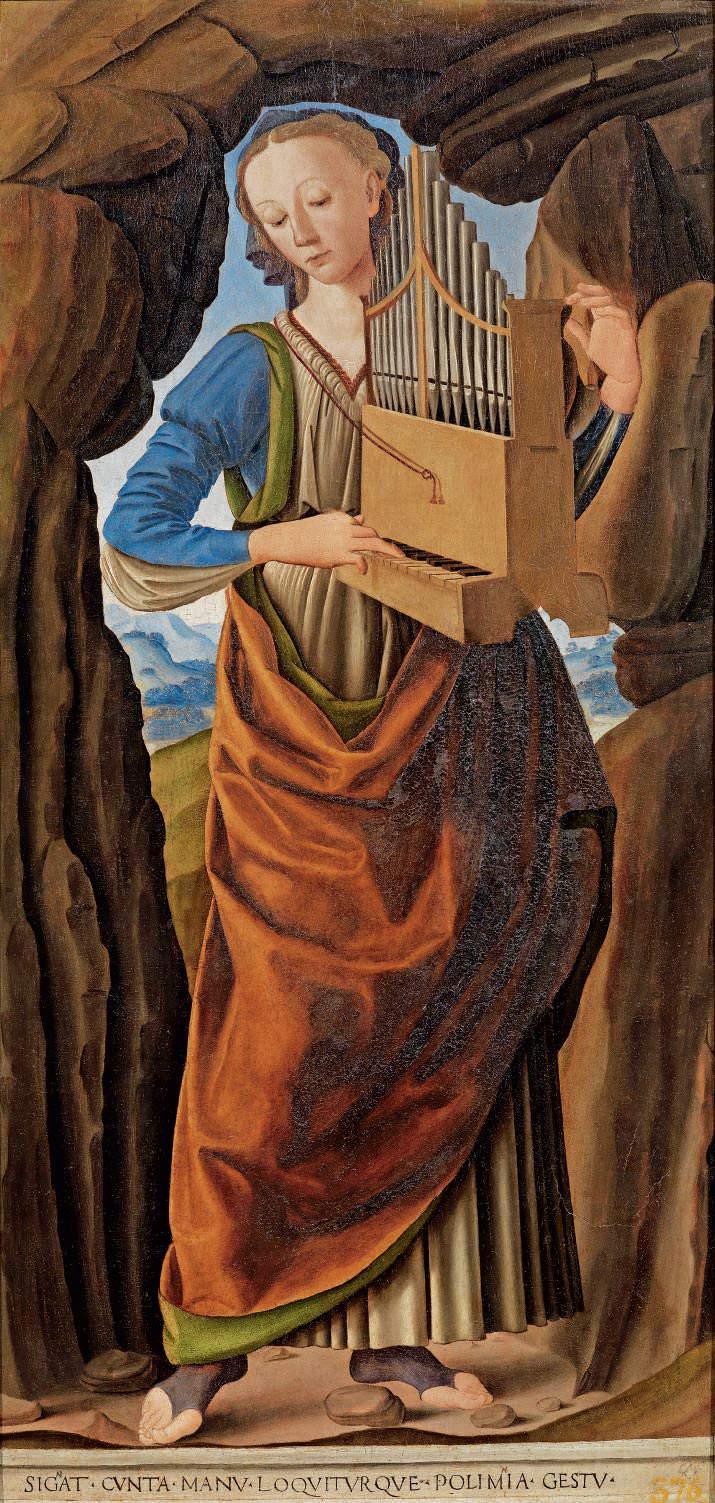

Vers la fin, l’exposition approfondit l’un de ses thèmes principaux, celui de la koinè du Pérugin : l’avant-dernière salle présente une longue série d’œuvres d’artistes de toute l’Italie qui n’ont pas été insensibles aux innovations que le Pérugin a réussi à exporter en dehors de l’Ombrie et de Florence. Rome, Lombardie, Toscane, Bologne, Ferrare, Urbino, Vénétie, Naples: différentes régions d’Italie où le langage du Pérugin s’est enraciné (dans le catalogue, les essais de Massimo Ferretti, Giacomo Alberto Calogero et Orazio Lovino parviennent à tracer une géographie précise et plutôt exhaustive). La salle s’ouvre sur la Polyhymnie de Giovanni Santi, dont le visage présente les traits typiques des madones du Pérugin, compte tenu également de l’étroite relation que le père de Raphaël entretenait avec le Pérugin (les deux ont également eu l’occasion de travailler ensemble), tandis que Macrino d’Alba est l’artiste qui exporte la manière du Pérugin dans le nord-ouest de l’Italie (l’artiste piémontais a pu voir les œuvres de son confrère ombrien à Rome). Le Napolitain Stefano Sparano, présent avec le polyptyque de la Madone des Grâces, montre des dettes évidentes envers le Pérugin, et les suggestions exercées par le Retable Scarani ne pouvaient pas ne pas se répercuter dans le milieu bolonais: l’Assomption de la Vierge de Lorenzo Costa est un témoignage vivant de la diffusion du Péruginisme en Émilie (même l’Émilien le plus proche du Pérugin ne manque pas à l’appel: Francesco Francia, exposé avec une Annonciation entre les saints Jérôme et Jean Baptiste). Francesco Verla, un “Pérugin Pérugin” de Vicence, a connu le Pérugin lors de voyages en Italie centrale, dont il a rapporté une mine de connaissances qui lui ont permis d’actualiser son style sur la base de ce que le Pérugin peignait en Ombrie au début du XVIe siècle, tandis qu’au fond de la salle, Domenico Beccafumi et Girolamo del Pacchia montrent comment, même à Sienne, on regardait l’art de Pietro Vannucci. Grand final avec deux chefs-d’œuvre du Pérugin du début du XVIe siècle, tous deux peints à la même époque que l’autre grand chef-d’œuvre de l’artiste, les fresques du Collegio del Cambio: La lutte entre l’amour et la chasteté, un tableau de commande illustre (il a été exécuté pour Isabelle d’Este), bien qu’il puisse peut-être être inclus parmi les choses moins heureuses de l’artiste (donc “sommet” surtout pour l’importance du client), et le Mariage de la Vierge, peint pour la chapelle du Saint Anneau dans la cathédrale de Pérouse, puis envoyé en France pendant l’occupation napoléonienne en 1798 (le retour exceptionnel de Caen est l’une des principales raisons de la visite de l’exposition). Ce sont ces œuvres qui, écrit Rudolf Hiller von Gaertringen dans le catalogue, “confirment les affirmations de ses contemporains selon lesquelles l’artiste comptait parmi les meilleurs peintres de sa génération en Italie” et le placent comme un “personnage à la frontière entre deux époques” capable d’indiquer “ce chemin vers l’avenir qu’il n’avait pas envie d’emprunter”. Peu d’envie, ou peut-être l’épanouissement, ou encore la fatigue: le fait est que son langage était destiné à être éphémère, puisqu’à la fin de la première décennie du XVIe siècle, les innovations de Raphaël, Michel-Ange et Léonard s’imposaient déjà. Le Pérugin a néanmoins réussi à être un artiste original et novateur.

Pérugin,

Pérugin,

Francesco

Francesco

Comment le style du Pérugin a-t-il pu se répandre à ce point ? Les raisons de la diffusion du Péruginisme tiennent peut-être à deux facteurs principaux. D’une part, la simplicité et l’agrément du langage parlé par l’artiste, basé sur des physionomies idéalisées, la délicatesse des figures et la suprême clarté de l’exposition: des caractéristiques qui, comme l’a noté Nicoletta Baldini en 2004, ont permis à l’art du Pérugin de s’imposer dans la Florence de Savonarole également parce qu’il s’inscrivait dans les instances de renouveau moral de l’époque, et ce malgré le fait que les sources décrivent le peintre comme une personne peu croyante. Mais plus généralement, Pietro Vannucci s’est trouvé en train d’élaborer des formules faciles, capables de répondre aux exigences d’une dévotion, privée et publique, qui demandait des images de compréhension immédiate, et en même temps il a pu se mouvoir avec dextérité même parmi une clientèle plus exigeante et cultivée, qui aspirait à des images citant l’antique ou basées sur des programmes iconologiques précis: les fresques du Collegio del Cambio démontrent clairement la polyvalence du Pérugin. La deuxième raison réside dans l’ingéniosité de l’artiste, capable de travailler, comme nous l’avons vu, pour des mécènes de tous horizons: Cette capacité à satisfaire les demandes s’appuie sur un atelier très organisé (une sorte de “fabrique de la Renaissance”, comme l’a défini avec une extraordinaire efficacité Marco Pierini) et sur l’intelligence entrepreneuriale du Pérugin qui, au sommet de son succès, est installé à Pérouse mais entretient des relations très vivantes avec Florence, où il se rend souvent, et sait aussi se déplacer là où la situation l’exige. De plus, le Pérugin n’était pas du tout jaloux de ses idées: contrairement à beaucoup d’autres artistes, Pietro Vannucci a facilité la circulation de ses dessins et même de ses caricatures, permettant ainsi une réutilisation de ses inventions au-delà même de son atelier. Cette opérativité se traduit par une large présence de ses œuvres et de ses dessins dans une grande partie de l’Italie: pour ses contemporains, comme pour les artistes plus jeunes, il ne pouvait manquer de devenir un point de référence. La facilité du langage du Pérugin est certainement à l’origine de l’éphémère parabole du Péruginisme qui, au cœur de la deuxième décennie du XVIe siècle, pouvait déjà être considérée comme dépassée, mais qui a su rester en vogue pendant une vingtaine d’années. Et même dans les années où la soi-disant “manière moderne” s’est imposée, le Pérugin n’a pas cessé de regarder autour de lui et de travailler avec poésie et parfois même avec une certaine originalité: le topos selon lequel le dernier Pérugin serait ennuyeux et répétitif est désormais réfuté, mais ce n’est pas l’objectif de l’exposition.

L’exposition de la Galleria Nazionale dell’Umbria illustre bien et avec justesse les raisons du succès du Pérugin, et elle touche également au but lorsqu’elle se concentre sur l’art du Pérugin dans les années 1980 et 1990, période au cours de laquelle l’artiste a construit son succès, et sur laquelle l’exposition de 2004 s’était peut-être peu attardée, se concentrant davantage sur le début et la fin de sa carrière et sur quelques réalisations importantes comme les fresques de la Chapelle Sixtine et celles du Cambio. Le mérite de l’exposition, qui constitue déjà un chapitre fondamental dans l’historiographie du Pérugin, est surtout d’avoir construit une lecture dépourvue de superstructures et capable de transmettre au public un Pérugin véritablement immergé dans son temps (comme le suggère le titre même de l’exposition), et d’avoir évité une surdose inutile qui aurait risqué de retarder l’atteinte des objectifs au lieu de la faciliter. Néanmoins, le public ne trouvera pas à la Galleria Nazionale dell’Umbria une sélection aussi maigre soit-elle: on peut comprendre Il meglio maestro d’Italia. Pérugin en son temps comme une succession de jalons dans la course de l’artiste vers la célébrité et le succès. Et l’exposition révèlera un artiste non seulement fondamental, loin des réductions historiographiques qui l’ont souvent présenté, non seulement inventeur d’un nouveau langage, qui mêle la douceur typiquement ombrienne, le tracé rationnel des Florentins et une luminosité laconique d’ascendance vénitienne, et qui se répandra ensuite dans toute l’Italie, mais aussi un artiste qui sait être varié et original. Contre tout préjugé.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.