Wifredo Lam, un cubano in Liguria tra ceramica e maghi del mare. Com'è la mostra di Savona

“Inclassificabile”. Questo è l’aggettivo, semplice ma estremamente eloquente e calzante, che qualche anno fa Eskil Lam trovò per descrivere l’arte di suo padre, Wifredo Lam. Non c’è forse definizione che meglio riesca ad attagliarsi a quest’artista così fuori dal comune, così versatile, così straordinariamente contraddittorio. Chi visita la bella mostra che Savona e Albissola Marina gli dedicano quest’estate (Lam et les Magiciens de la mer), curata in maniera encomiabile da Luca Bochicchio, Stella Cattaneo e Daniele Panucci, troverà nella prima delle due sedi, il Museo della Ceramica di Savona, un manifesto che riporta una frase di Wifredo Lam: “la mia arte è un atto di decolonizzazione”. Queste parole sono estrapolate da un’intervista che Lam concesse nel 1980 al noto critico cubano Gerardo Mosquera, lo storico curatore di diverse edizioni della Biennale dell’Avana (all’epoca era un giovane di trentacinque anni), e l’artista stava parlando del suo capolavoro più celebre, La Jungla, dipinta a Cuba nel 1943 e oggi conservata al MoMA di New York (peraltro, curiosamente, il Museo della Ceramica di Savona possiede un rilievo ceramico, esposto in mostra, dove si nota una maschera che è pressoché identica a quella che nella Jungla si nota a sinistra, col volto a mezzaluna doppio, le orecchie a punta, i capelli lunghi, gli occhi piccoli e tondi, le labbra sporgenti). Lam diceva che nella Jungla (ma il discorso potrebbe essere esteso a molti altri suoi lavori) aveva cercato di “ricollocare oggetti culturali neri nel loro stesso paesaggio e in relazione al loro stesso mondo”. E questo una quarantina d’anni prima che le discussioni sulla decolonizzazione diventassero quasi quotidiane nel dibattito culturale, prima che le ricollocazioni e le restituzioni diventassero un obiettivo da perseguire, e soprattutto prima che gli artisti africani o afrodiscendenti diventassero oggetto delle attenzioni d’un mercato dell’arte contemporanea che, subodorando la tendenza, s’è subito avventato sul tema della decolonizzazione operando una sorta di colonizzazione di ritorno che al momento parrebbe aver toccato il suo apice alla Biennale di Venezia dello scorso anno.

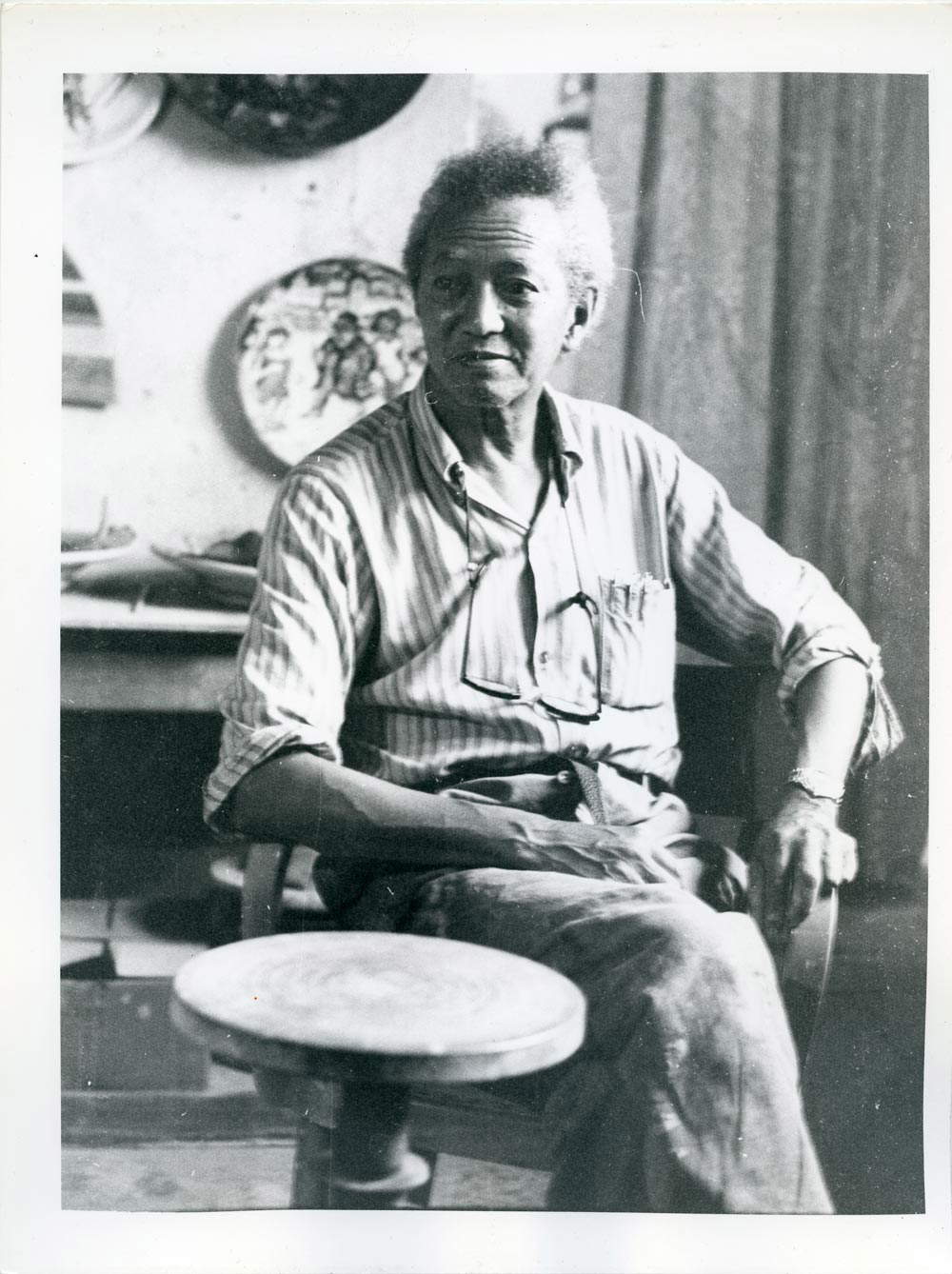

Può apparire dunque naturale affibbiare a Wifredo Lam tutti quegli stereotipi che naturalmente accompagnano una dichiarazione energica, stentorea ed epigrafica come quella resa a Mosquera. Per esempio: ecco l’artista cubano, genuino e incorrotto dall’Occidente, che con la sola forza del suo esotismo, delle sue origini, del suo misticismo panico e terragno, del suo orgoglio nero impone la propria arte nell’Europa bianca riscattando la sua gente da secoli di soprusi coloniali. In realtà, ricavare dall’arte e dalle parole di Lam un’immagine di questo tipo è una bestialità pari, per esempio, a quella dei newyorkesi degli anni Quaranta che, incuriositi dalla sua provenienza antillana, lo ritenevano una sorta di stregone e si sorprendevano per il fatto che al bar ordinasse un aperitivo esattamente come loro (è lo stesso Lam che raccontava quest’aneddoto in un’intervista a Oggi nei primi anni Settanta). La situazione è decisamente più complessa: figlio d’un immigrato cinese ottantenne e di una donna del posto (padre e madre erano separati da una differenza d’età di quarant’anni), Wifredo Lam, stante il diffuso razzismo che all’epoca imperversava a Cuba e che dovette subire per via delle sue origini miste, si trovava molto meglio a Parigi con Picasso, con Lévy-Strauss e con Lévy-Bruhl, oppure a New York in mezzo agli espressionisti astratti, che a casa sua. E quando nel ’41 gli toccò tornare a Cuba perché i nazisti avevano invaso la Francia, lui, se avesse potuto scegliere, se ne sarebbe stato volentieri a Parigi. Non gradiva il fatto che i musei occidentali collezionassero arte africana, spesso risultato di razzie e saccheggi, ma lui a sua volta era un forte collezionista delle stesse opere che non avrebbe voluto vedere nei musei (per quanto occorra sottolineare che questa forma di collezionismo era per Lam un modo di rivendicare le sue origini e dunque il patrimonio dei suoi avi). Le sue opere sono fortemente ispirate alla santería e ai culti afro-cubani e afro-caraibici, ma lui era ateo. La spinta a riscoprire le sue origini gli era giunta non da un’innata consapevolezza, ma frequentando la Parigi cosmopolita del primo Novecento: fino a trentasei anni, ovvero fino a prima di andare a Parigi, Wifredo Lam era stato un ritrattista. Riteneva di avere con sé, stando alle sue stesse parole, “la magia della foresta e la schiettezza degli uomini primitivi”, ma ad Albissola Marina viveva in una bella villa con piscina, in mezzo agli agi: potrà essere tacciato d’incoerenza (anche se la coerenza, si sa, è roba da fascisti), ma sicuramente non d’ipocrisia. Perché il successo, di critica e di mercato, era per Wifredo Lam motivo di riscatto.

La forza e la grandezza dell’arte di Wifredo Lam non sono date dai cliché che con troppa facilità potrebbero esserle associati, ma dal suo straordinario e delicatissimo equilibrio e dalla novità del suo proposito di fondo: ovvero, come ha ben notato Claude Cernuschi, quello di far rivoltare il primitivismo occidentale contro se stesso. “Lam si appropria deliberatamente, ma riformula, il modernismo europeo per servire fini antieuropei”, ha scritto lo studioso. “Il punto, in particolare, era riportare le stesse maschere africane vendute come ninnoli nelle capitali europee al loro ambiente ‘appropriato’: nel suo caso, l’ambiente religioso afro-cubano al quale era stato esposto da bambino e al quale i suoi soci cubani, intellettuali e antropologi come Fernando Ortiz, Lydia Cabrera e Alejo Carpentier, prestavano seria attenzione. In caso di successo, il ritorno dei manufatti africani al loro giusto contesto avrebbe invertito l’eccessiva commercializzazione della cultura nera in Europa e, contemporaneamente, avrebbe valorizzato le stesse religioni africane che erano state a lungo diffamate nel clima razzista di Cuba”. L’arrivo ad Albissola Marina, dove Lam soggiorna una prima volta nel 1954 per poi tornarci più volte e stabilirsi qui dal 1962, aggiunge un ulteriore livello di senso alla sua arte. Ad Albissola, Lam scopre la ceramica, attività che non aveva mai praticato (se non a Cuba, per un breve periodo, al fine d’apprenderne i rudimenti), ma non solo: scopre un microcosmo unico, un universo dove alcuni dei più grandi artisti del tempo lavoravano fianco a fianco, seguiti dagli artigiani della tærra bōnn-a, come da queste parti veniva chiamata l’argilla. E soprattutto, avvicinandosi alla terra, ovvero all’elemento tradizionale più umile che un artista potesse maneggiare, e a chi la lavorava, Wifredo Lam ha modo di provare “un vero senso d’appartenenza”, come testimonia Eskil.

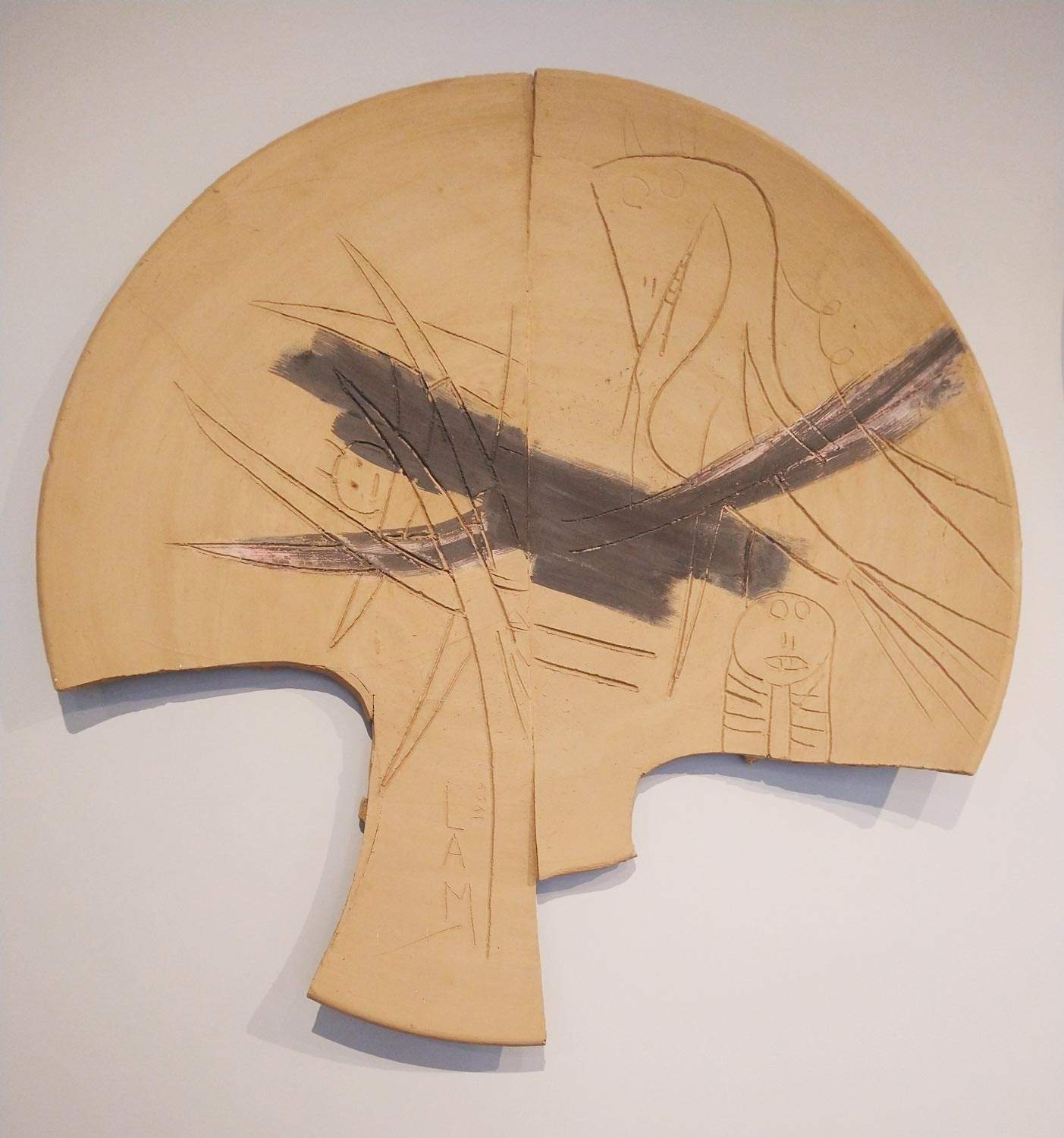

Al visitatore della mostra è data facoltà di cominciare il proprio percorso indifferentemente da Savona o da Albissola Marina. È però dal borgo della ceramica che si può iniziare con un buon quadro d’insieme, perché al Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina il pubblico non solo viene debitamente introdotto, come nella sede di Savona, alla storia del rapporto tra Lam e la ceramica, ma ha anche modo di farsi un’idea sintetica dell’intera produzione ceramica dell’artista cubano, da approfondire poi nelle sezioni tematiche del Museo della Ceramica di Savona. I curatori hanno però avuto la buona accortezza di non creare ad Albissola un semplice sunto, perché questo capitolo della mostra include anche opere fondamentali per comprendere il modo in cui il linguaggio di Lam andò modificandosi nel corso degli anni, oltre che una selezione di lavori di altri artisti vicini a Lam, che lavorarono nello stesso periodo ad Albissola, e che talvolta lo imitarono. Uno dei momenti più densi della rassegna è il confronto tra una frammentaria terracotta di Lam del 1959, una ceramica leggermente successiva, del 1962, di Roberto Crippa, e un ulteriore piatto, del 1972, di Asger Jorn. Il piatto di Lam, una delle sue primissime prove con la terracotta, sorprende per la semplicità, l’immediatezza, l’istintività con cui l’artista incide l’argilla, servendosi di uno stecco o di un bastoncino, per tracciare le silhouette delle figure tipiche del suo repertorio (animali reali o di fantasia, strani idoli, primordiali totem): l’essenzialità del segno di Lam avrà un certo fascino su Roberto Crippa, che aveva cominciato le proprie ricerche sul totemismo prima che Lam arrivasse ad Albissola, riuscendo comunque a beccarsi gli strali di Piero Manzoni che, di fatto, gli muoveva l’accusa d’essere insincero. In un articolo pubblicato su Pensiero Nazionale proprio nel 1959, Manzoni, che aveva conosciuto Lam ad Albissola, lodava i suoi “personaggi che traggono origine dai totem selvaggi della sua terra e dalla lezione cubista” (il giovane collega aveva dunque colto le due diverse anime della sua arte, quella afro-cubana e quella occidentale), aggiungendo che “è solo da pochi anni che qui in Italia alcuni mediocri artisti hanno cominciato ad imitarlo; ma le copie nostrane fanno una ben meschina figura di fronte all’alto livello e al vero valore degli originali”. Nell’articolo, Manzoni non faceva il nome di Crippa, che compare però in una lettera inviata due anni prima a Enrico Baj (“penso che ormai sia ora di fare un chiaro attacco ai totemismi posticci dei Crippa e dei Peverelli”). Eppure, come spiega bene Luca Bochicchio in catalogo, i totem di Lam e quelli di Crippa e degli altri europei che fornivano la propria interpretazione delle arti extra-europee (in una vetrina poco distante è esposto, per esempio, un Fiore totemico di Mario Rossello) sono incomparabili perché frutto di ricerche indipendenti, e per giunta cronologicamente distanti. Manzoni, peraltro, nel suo articolo ne aveva anche per Jorn, la cui opera veniva sbrigativamente bollata come un “banale rigurgito romantico espressionista”.

Appare superfluo evidenziare l’eccesso di severità nel giudizio lapidario di Manzoni, dacché di Jorn s’è scritto molto su queste pagine: è tuttavia interessante osservare la sua opera affiancata a quella di Lam per comprendere come i due artisti fossero riusciti a dialogare in maniera feconda (in questo caso financo sul piano formale, con Jorn che incide la terra rossa e lavora con l’ingobbio nero per ottenere quell’effetto bicromatico tipico di molte ceramiche di Lam), stringendo peraltro una sincera e duratura amicizia, ripercorsa in maniera dettagliata da Daniele Panucci in catalogo: i due artisti, scrive lo studioso, erano “capaci di attivarsi come degli etnoantropologi e mettersi sulle tracce delle proprie origini e delle espressioni artistiche popolari e mitologiche delle rispettive culture di provenienza”: il fatto che Jorn fosse danese non lo rendeva meno attento di Lam alle proprie radici.

Sempre al MuDA di Albissola Marina, un’intera parete offre un’intensa panoramica sullo sperimentalismo di Lam ad Albissola Marina: l’artista, che lavorava alle Ceramiche San Giorgio fondate nel 1958 da Eliseo Salino, Giovanni Poggi e Mario Pastorino (nello specifico, era Giovanni Poggi il nume tutelare di Lam, il “torniante”, come su questo lembo di costa ligure sono definiti gli specialisti del tornio per la ceramica, che assisteva l’artista cubano, ben lontano dal padroneggiare i segreti del mestiere, nella realizzazione delle sue opere), ragionerà a lungo sulle sue modalità espressive. Dapprima, le sue ceramiche sono nient’altro che prolungamenti della sua attività pittorica: Lam non faceva altro che dipingere su piatti di terracotta quel che prima dipingeva su tela. Poi, i suoi esperimenti cominciano ad acquisire una continua e costante autonomia dalla pittura: questi continui cambiamenti di registro s’apprezzano nei piatti che i curatori hanno allineato in mostra, con gli smalti che spesso acquistano un rilievo e una solidità che donano un aspetto quasi scultoreo a certi lavori, mentre in altri la stesura del colore segue una spontaneità che ricorda quella dell’amico Jorn, fino a raggiungere le punte estreme dell’opera De la terre in cui Lam arriva al puro astrattismo, lavorando anche con frammenti di materiali varî quali vetri, sabbia, terra. Era come se ad Albissola Marina l’artista avesse ritrovato le proprie origini. O quanto meno, ci aveva trovato un ambiente del tutto congeniale alle sue ricerche: una terra di gente semplice, umile, attaccata alle proprie tradizioni, ma anche aperta al nuovo. E vi capita in un momento in cui la città era diventata una sorta di grande cenacolo internazionale, capace d’attirare gli artisti più aggiornati d’Europa. Eccoli allora i Magiciens de la Mer che dànno titolo alla mostra: non è un riferimento vacuo ai più famosi Magiciens de la Terre della mostra del 1989 al Centre Pompidou. E, cosa più importante, tra i curatori che hanno scelto il titolo e i magiciens non c’è quel distacco della mostra del Centre Pompidou ch’era parso problematico già al tempo e che aveva fornito pretesti per critiche anche feroci (al curatore Jean Hubert Martin veniva mossa l’accusa d’aver scavato un solco tra l’arte occidentale e quella dei magiciens, visti un po’ come degli artisti-sciamani secondo dei cliché desueti). Qui il rischio non si corre, anche perché, tra l’altro, gli stessi curatori della mostra sono nati e cresciuti nel mondo dei “maghi del mare”: con questa espressione intendono riferirsi a tutti coloro che resero possibile quel momento irripetibile, magico: i maestri ceramisti, già in passato noti come “arcanisti”, spiega Stella Cattaneo, poiché “detentori delle misteriose ricette per la creazione di impasti di argille, colori, smalti e cotture”, e gli artisti che Lam aveva trovato al suo arrivo e che avrebbero continuato a frequentare Albissola per almeno un ventennio abbondante. Come veri maghi, seppero creare un’alchimia capace di dar origine a una delle stagioni più fertili e importanti della storia dell’arte del Novecento.

E tra gli obiettivi della mostra figura anche quello di fornire la corretta collocazione di Wifredo Lam entro questo contesto. Ad Albissola, scrive Luca Bochicchio, “si è venuta a creare questa curiosa convergenza tra le ricerche derivate da diversi movimenti e correnti d’avanguardia europei, che hanno trovato nella materia reattiva e dinamica dell’argilla il medium più indicato a dare corpo a visioni irrazionali e primitive (nel senso di primordiali)”. La cultura figurativa savonese (in antico la ceramica si produceva a Savona) era colma di figure ibride, fantasiose, mitologiche, o legate alle credenze popolari. Mentre tra gli anni Quaranta e Cinquanta le ricerche degli artisti che lavorano nel Ponente ligure abbondano di “esseri ambigui e metamorfici, bifacciali e ibridi”, “composizioni totemiche, robotiche e naturali”. Le ricerche di Lam traggono energia da questo contesto, e a sua volta forniscono suggestioni agli artisti che qui operavano, come la mostra intende dimostrare. Al centro, sono i suoi totem (anche nella sezione di Savona s’ammirano alcuni piatti sui quali è possibile osservare gli stravaganti idoli che s’erano visti ad Albissola): per Lam sono un simbolo di riappropriazione culturale, e la complessità delle sue figurazioni, molto più elaborate rispetto ai totem d’un Crippa o d’un Rossello, riflette gli elementi alla base del suo lavoro, ch’è sostenuto, scrive ancora Bochicchio, “non soltanto da una ricerca interiore, ma da un metodico lavoro sulla consapevolezza strutturale e sociale, entro cui la santería assume il valore di un sistema culturale, simbolico e politico, oltre che spirituale e religioso”. I totem di Lam mescolano elementi umani, animali e vegetali in accordo ai principî della santería per cui i devoti cercano di toccare l’anima di tutte le cose, ritenendo che l’universo sia dominato dalla “aché”, l’energia spirituale che può essere colta dai fedeli per farsi guidare nel mondo. Cernuschi ha comunque osservato che la scelta del titolo “totem” per le sue opere sia culturalmente orientata, ma non nel senso che crederemmo: utilizzando un termine che derivava sì da una lingua dei nativi americani, ma che è comunque un’anglicizzazione e soprattutto viene adoperato in antropologia, Lam rivelava una notevole distanza epistemologica “rispetto a quella stessa cultura che cercava, in maniera apparentemente naturale, di evocare con la sua arte, rivelandosi non diverso dai suoi colleghi europei e americani”, ha scritto lo studioso, evidenziando anche, tuttavia, che Lam potrebbe aver ragionato su questa scelta, utilizzando un termine familiare, e soprattutto che le forme ibride e metamorfiche delle sue opere fossero di per sé sufficienti a denotare le origini della sua cultura senza che il loro portato venisse distorto.

L’ibridismo vario ed esuberante dei totem di Lam sembra in effetti sconosciuto ai suoi colleghi: è questo l’indice più evidente della naturalezza con cui l’artista cubano costruisce i proprî totem. In un paio di piatti esposti ad Albissola si vedono per esempio due donne che hanno due uccelli sulla testa: nella cultura afro-cubana è un simbolo di conoscenza. A Savona s’ammira invece un paio di raffigurazioni della donna-cavallo, figura ricorrente dei rituali afro-cubani, simbolo della divinità che prende possesso del corpo di una persona per infonderle la sua aura di santità (andrà ricordato che la santería fonde elementi del credo cattolico con elementi delle religioni animiste degli schiavi africani deportati nelle Americhe): il cavallo, in particolare, è allegoria dell’orisha (il santo) che ‘cavalca’, per così dire, lo spirito del devoto. Tra gli animali che Lam raffigura più spesso nelle sue opere figurano gli uccelli, che rivestono un ruolo di primo piano nei rituali della santería, dal momento che vengono comunemente immolati come offerte alle divinità (i devoti ritengono che gli orisha bevano il sangue degli animali sacrificati per rafforzare la loro aché). Al Museo della Ceramica di Savona, una sezione è dedicata proprio agli animali: significativo il confronto con un piatto di Roberto Crippa del 1963, anch’esso raffigurante un uccello che palesa evidenti punti di contatto con le opere di Lam, sebbene l’artista mostri una pulizia e un minimalismo che sono sconosciuti a Lam, e con altre due straordinarie ceramiche riflessate anch’esse di Crippa, una, particolarissima, che raffigura il suo cane Fungo che assume le forme di un’elaboratissima zuppiera che pare quasi di rame, e l’altra che traduce invece in forme quasi geometriche la figura di un millepiedi.

I lavori esposti catturano e affascinano anche per le loro caratteristiche stilistiche e i loro rimandi formali: due sezioni sono dedicate alla metamorfosi e al segno. La metamorfosi è da intendersi tanto sul piano simbolico (le forme ibride di cui s’è già detto) quanto sul piano materiale: sono esposte dunque opere estremamente sperimentali attraverso cui Lam e gli artisti che lavoravano ad Albissola trasformano la materia conferendole un aspetto diverso rispetto a quello che ci si attenderebbe (come nei piatti fortemente materici di Eva Sørensen, dove più strati di terra e colore s’addensano), o ancora unendo l’argilla e la terra a materiali diversi, oppure ottenendo effetti tattili o visivi del tutto particolari e insoliti: si vedano, per esempio, la Testa montagna di Enrico Baj, oppure i curiosi e poco noti Omini spaziali di Rinaldo Rossello coi loro inusuali riflessi e con la consistenza della materia che cambia in maniera radicale sul fronte e sul retro, o il pannello di Ansgar Elde che combina ingobbi e smalti per dare una forte impressione di movimento alle sue creature colorate che si agitano e si trasformano sulla superficie della terracotta. La sezione sul segno accenna invece alle ricerche, cominciate negli anni Cinquanta, su tutte le possibilità che il segno, impresso su di una superficie o lasciato libero nello spazio, offriva agli artisti: il visitatore troverà un meraviglioso vaso di Lam, di proprietà del Museo della Ceramica di Savona, in cui le figure tipiche del suo immaginario vengono incise su di un vaso coi colori del tramonto e con la superficie che dà l’apparenza d’una consistenza sabbiosa, evocando immagini di spiagge caraibiche. C’è poi un piatto di Giuseppe Capogrossi dove vengono combinati i tipici segni a tridente sui quali l’artista romano era solito basare la sua figurazione, fino ad arrivare a due Concetti spaziali di Lucio Fontana (i buchi, in particolare) che dialogano con un piatto di Maria Papa Rostkowska la cui superficie viene incisa con segni verticali che ricordano i tagli di Fontana, e con il summenzionato piatto di Eva Sørensen che non potrà non richiamare le Nature dello stesso Fontana.

Lam et les Magiciens de la mer è la prova della maturità, pienamente superata, per il giovanissimo Museo della Ceramica di Savona, nato solo nel 2014 e gestito da una squadra di trentenni entusiasti che ha saputo organizzare un’ottima mostra di ricerca (diversi, peraltro, gli inediti esposti), in grado però di prestarsi a più livelli di lettura, dimostrandosi quindi adatta a un pubblico ampio. Allestimenti che mettono il visitatore nelle condizioni di percorrere la mostra in libertà ma senza mai perdere il filo. Apparati sintetici ma capaci d’offrire un quadro informativo completo (ci sono poi approfondimenti messi a disposizione tramite QR code), con anche un percorso per i bambini. Un ricco calendario d’iniziative collaterali (è molto consigliata la visita guidata con i curatori). Un itinerario di visita coinvolgente, privo di sbavature, e in grado d’offrire molti spunti: dalla storia personale dell’arrivo di Lam ad Albissola, ripercorsa anche con un’accurata sezione documentaria che il pubblico trova al primo piano del Museo della Ceramica, al focus sugli artisti che frequentarono in quell’epoca gli stessi laboratorî di Lam, dagli affondi su questioni più prettamente formali fino ad arrivare al modo delicato e al contempo profondo con cui la mostra riesce a parlare di decolonizzazione. Anzi, si potrebbe affermare che la rassegna di Savona e Albissola Marina dimostra ch’è possibile affrontare la questione in modo naturale, serio, e senza la minima retorica. Infine, un catalogo ben strutturato, in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), con una veste editoriale d’impatto, i testi dei curatori e di Eskil Lam, Dorota Dolga-Ritter, Flaminio Gualdoni, Claude Cernuschi, Bruno Barba e Surisday Reyes Martínez: un buon compendio della mostra e una pubblicazione completa e aggiornata sulla ceramica di Lam, da vedere anche come un ottimo punto di partenza per approfondire anche il resto della produzione dell’artista.

Il pubblico troverà tra Savona e Albissola Marina un racconto appassionante e una mostra nuova: è la prima retrospettiva museale dedicata al rapporto tra Wifredo Lam e la ceramica, un tema d’indagine nuovo per le ricerche sull’arte del tempo. La mostra quindi trae ulteriore importanza dal fatto che comincia a colmare un vuoto. Gli addetti ai lavori, inoltre, avranno modo di misurarsi con una mostra fresca, densa e innovativa, capace di dimostrare ch’è possibile lavorare sulla storia dell’arte con modalità nuove e trasversali, e che si può fare ricerca senza però perdere di vista il pubblico. Non poteva essere diversamente per una rassegna allestita secondo quegli stessi criterî di apertura e condivisione che favorirono la nascita di quella leggendaria comunità d’artisti e maestri della ceramica che ancora oggi in tanti, tra Savona e Albissola Marina, ricordano con la luce negli occhi. I maghi del mare, appunto. Quella stessa comunità che accolse Lam come se l’avesse sempre conosciuto.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).