La Biennale di Venezia moralista. Un latte dei sogni che guarda al passato

Tra le più di quattrocento opere che dànno corpo a Il latte dei sogni, la mostra internazionale dell’edizione numero 59 della Biennale di Venezia, ce n’è una che ne riassume tutte le contraddizioni: la s’incontra poco dopo la metà del percorso all’Arsenale, è un gruppo scultoreo della giovane tedesca Raphaela Vogel intitolato Können und Müssen e rappresenta un enorme pene, sfigurato da diverse affezioni (una serie di targhette applicate all’immane membro le identifica tutte una per una), e trainato su di un povero cocchio d’acciaio da cinque coppie di giraffe. Il catalogo ci rende edotti del fatto che la poderosa verga ammosciata viene tirata dalle giraffe “con protervia, come fosse un nobile aristocratico o il membro di una famiglia reale immaginaria” (si noti il capolavoro di comicità involontaria di chi ha tradotto la scheda compilata da Maria Wills), e che “collocandosi nel dominio del fantastico, l’umorismo della composizione di Vogel propone un altro effetto: nella visione dell’artista il corpo frammentato vive esperienze proprie”. L’opera vorrebbe ironicamente riferirsi al principale un-können dell’organo sessuale maschile, la disfunzione erettile, probabilmente per sottolineare la distanza tra abilità e necessità o chissà cos’altro (è effettivamente un’opera che lascia margini d’interpretazione, le va riconosciuto), ma quel che più rileva sono le reminiscenze cinquecentesche che quest’immagine richiama: è curioso rammentare come la prima colossale mazza trascinata in corteo nasca da un’invenzione di Francesco Salviati, della quale abbiam perduto il disegno originale, ma che conosciamo perché l’immagine ci è stata tramandata da un incisore del Settecento.

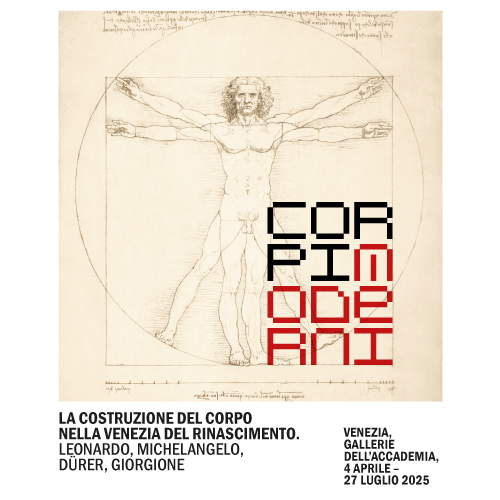

Stando alle dichiarazioni programmatiche della curatrice Cecilia Alemani, Il latte dei sogni intende presentare alla nostra attenzione “mondi fatti di nuove alleanze tra specie diverse e abitati da esseri permeabili, ibridi e molteplici”, da opporre “all’idea rinascimentale e illuminista dell’Uomo moderno, in particolare del soggetto maschile, bianco ed europeo come fulcro immobile dell’universo e misura di tutte le cose”. S’è già discusso, su queste pagine, della faciloneria di questo modo d’approcciare un argomento che, nella sua relazione col Rinascimento, avrebbe meritato meno superficialità, e in tal senso il trionfo del fallo di Salviati fornisce un’ulteriore conferma: quant’era più moderna e più originale quell’immagine, rispetto alla scialba processione di Raphaela Vogel! All’epoca, disegnare un mastodontico belino portato in trionfo come un imperatore (e oltretutto moscio, come quello della Vogel: le motivazioni probabilmente sono le stesse), per quanto goliardica fosse l’idea, significava anche, in certa misura, prendersi gioco di una classe dirigente che sulla serietà di queste immagini fondava il proprio prestigio (si pensi ai Trionfi di Cesare di Mantegna), significava farsi beffe delle convenzioni artistiche dell’epoca e di chi le sfruttava per farsi celebrare, significava anche sferzare colleghi e intellettuali proni al potere. Al contrario, l’opera della giovane tedesca, oltre a prendersi molto sul serio (nel catalogo della sua prima mostra abbondavano le solite citazioni a Deleuze e Guattari, ormai buone per tutto), è del tutto funzionale a confortare la visione che informa Il latte dei sogni. Il Trionfo del fallo di Salviati era un’opera contro il sistema, Können und Müssen si adagia nelle più comode comfort zone del politicamente corretto che impregna questa Biennale. Il Trionfo del fallo di Salviati circolava per vie riposte e private (tant’è che oggi l’originale neppure ci è arrivato), Können und Müssen è nella zona più centrale della sede espositiva più istituzionale del mondo. Salviati sfidava, Vogel si limita a commentare. Salviati prendeva a schiaffi, Vogel si allinea, ben ordinata, al moralismo della Biennale di Cecilia Alemani.

Naturalmente sarebbe ridicolo, o quanto meno ingenuo, ritenere che una Biennale di Venezia debba sovvertire: non è la sede adatta. Basterebbe chiedere a Vadim Zakharov, l’artista russo che il primo giorno di preview s’è messo davanti al padiglione della Russia a protestare contro il suo stesso paese: è stato subito allontanato dal servizio di sicurezza senza troppi complimenti e senza che nessuno abbia pronunciato una parola di difesa, anche minima e circostanziale, nei suoi riguardi. In altre epoche, gli artisti in mostra avrebbero ribaltato la Biennale. Ad ogni modo, anche se non è la sede adatta per affrontare questioni scomode, è comunque lecito attendersi che una Biennale di Venezia possa anticipare o dare risposte, invece d’inseguire o, come nel caso de Il latte dei sogni, di partire da una logica, semplicistica e non dichiarata, di regolamento di conti nei confronti di secoli di storia dell’arte dominata dal maschio. Eppure, la stessa impalcatura filosofica che dovrebbe sostenere la mostra avrebbe offerto spunti su cui tentare un avanzamento: nel saggio Posthuman Critical Theory del 2017, tradotto in italiano nel catalogo della mostra, una sorta di aggiornamento, si passi il termine, rispetto al corposo e programmatico The Posthuman del 2013 (pubblicato in italiano solo nel 2020), Rosi Braidotti s’interroga sulla costruzione di un “noi” postumano che tenga conto di come questo stesso “noi” non sia un elemento monolitico, “in termini di posizionamento, potere, responsabilità, potestas e potentia”, e che la costruzione di una collettività trasversale richieda la “formazione di un nuovo soggetto politico, cioè il progetto di assemblare un popolo mancante”. Braidotti abbozza una risposta immaginando “comunità eterogenee di umani e non umani, alleate sulla base del riconoscimento della reciproca e mutua interdipendenza”. Questo, riassumendo e prendendo a riferimento le parole della filosofa italo-australiana che meglio delineano una prospettiva sulla quale avrebbe potuto innestarsi un dialogo con le opere d’arte, è forse il problema principale su cui la mostra sarebbe stata chiamata a ragionare. Fissare attraverso l’arte i punti di quella “nuova agenda sociale postumana” di cui Braidotti parlava nel suo libro del 2013. Vale a dire, immaginare e anticipare schemi di pensiero e mentalità diverse, nuovi e futuri modi di vivere secondo prospettive che scartino la centralità e l’universalità delle assunzioni antropocentriche.

Sarebbe stato interessante, dunque, a dieci anni esatti di distanza dalla tredicesima Documenta, curata da Carolyn Christov-Bakargiev, che già aveva tentato un affrancamento dell’antropocentrismo in favore di una prospettiva che includesse quelli che la curatrice chiamava i “creatori inanimati del mondo” (e in maniera financo molto più provocatoria dell’edizione di quest’anno della Biennale, specie quando si pensa al fatto che Christov-Bakargiev s’interrogava sulle potenziali intenzioni politiche di una fragola: era un modo per cercare di riconfigurare gli oggetti inanimati come parte delle nostre vite sociali), che Il latte dei sogni si fosse risolta in una più estesa riflessione sul presente piuttosto che in una grande rilettura del passato con qualche proiezione sul contemporaneo. È interessante notare che gli artisti viventi sono poco più della metà di quelli che compongono la mostra, e che spesso, per gli artisti ancora tra noi, son state portate opere storiche. Colpisce lo scenografico elefante di Katharina Fritsch in apertura di percorso ai Giardini, ma a trentacinque anni di distanza incarna ancora un’attualità così urgente da doverlo eleggere quasi a manifesto? Cos’ha da dire rispetto ai contenuti della rassegna, se non che l’elefante è un animale dall’organizzazione sociale matriarcale e diventa dunque semplicemente il simbolo d’una rassegna che, di 213 artisti, conta 191 donne? Per non andar troppo lontano in un’ipotetica cartografia dei temi di cui parla la mostra, oggi come oggi appaiono decisamente più eloquenti e urgenti gli animali di Bertozzi&Casoni, giusto per avanzare il primo esempio che balza alla mente. E chi provocano più ormai oggigiorno i quadri a maglia di Rosemarie Trockel che il pubblico incontra subito dopo la bestia di Fritsch? Cosa aggiungono o cosa dicono di diverso le tonnellate di outsider art che imperversano in ogni sala e che ogni anno, da tempo, colonizzano le fiere di mezzo mondo? A che scopo una rilettura in chiave femminista del surrealismo? Scrive Alemani nel suo unico contributo in catalogo (un’intervista) che, al di là del suo interesse personale, è “stimolante notare come negli ultimi anni la storiografia del Surrealismo abbia fatto nuova luce sul ruolo delle donne e della sessualità all’interno dei movimenti d’avanguardia”: certo, se si considerano “gli ultimi anni” come un lasso di tempo che parte dagli anni Ottanta allora l’osservazione è pertinente, ma permane il dubbio su questa rivisitazione decontestualizzata e attardata rispetto ai risultati da tempo conseguiti da studiose come Whitney Chadwick (che ha cominciato a studiare il surrealismo al femminile negli anni Ottanta), Penelope Rosemont, Gwen Raaberg, Mary Ann Caws. Davvero s’avvertiva la necessità della Biennale di Venezia per conoscere Leonora Carrington, Remedios Varo o Leonor Fini?

Nella vasta e composita compagine che ha affiancato Cecilia Alemani nell’ordinamento della mostra c’è una sola storica dell’arte, peraltro formatasi in storia dell’arte latinoamericana, e i risultati si vedono. Le cinque piccole rassegne pomposamente definite “capsule tematiche” volte ad arricchiere la Biennale “con un approccio trans-storico e trasversale che traccia somiglianze ed eredità tra metodologie e pratiche artistiche simili, anche a distanza di generazioni”, sono in realtà cinque piccoli disastri: affastellamenti sgraziati votati all’accumulo di materiale spesso di qualità non eccelsa, presentati senza parvenza di linearità, ingenui e superficiali nelle premesse e nelle conclusioni. La prima delle capsule, La culla della strega, quella dove s’incontrano le opere di Leonora Carrington, parte dall’idea per cui le artiste messe assieme nelle vetrine realizzate da Formafantasma “adottano i temi della metamorfosi, dell’ambiguità e della frammentazione per contrastare il mito dell’io cartesiano unitario e de facto maschile, respingendo con decisione l’idea rinascimentale dell’Uomo come centro del mondo e misura di tutte le cose”. Occorre una buona dose di banalizzazione per giungere ad affermazioni tanto granitiche, a una visione così manichea d’una storia ch’è in realtà ben più sfumata: basterà pensare che l’arte di Leonora Carrington, che pure è il nume tutelare della mostra, sarebbe impensabile senza l’infatuazione dell’artista, espressamente dichiarata, per i dipinti di Paolo Uccello e dell’Arcimboldo ammirati nei musei italiani, basterà pensare che la sua gamma cromatica avrebbe assunto tonalità diverse se la pittrice inglese non avesse tenuto a mente i senesi del Tre e del Quattrocento, basterà pensare che un’opera come Il giardino di Paracelso non sarebbe nata senza la fascinazione di Carrington per la teoria rinascimentale del microcosmo e, in generale, senza che avvertisse la profonda complessità d’un periodo storico che non può esser ridotto a uno slogan. Si torna, insomma, al punto di partenza: al senso di rivalsa incarnato da una cancel culture vendicativa e anche piuttosto manifesta, che taglia la storia a colpi di pennato, che getta nella raccolta indifferenziata “l’idea rinascimentale e illuminista dell’Uomo moderno” senza ulteriori specificazioni (singolare, peraltro, il fatto che una presa di posizione contro i lumi arrivi in un periodo storico in cui anche i più retrivi e ottusi movimenti antiscientifici reclamano il loro spazio), come se esistesse un’unica idea di “Uomo moderno” che attraversa due secoli (la parola “Rinascimento”, coi suoi derivati, ricorre solo dodici volte in tutto il catalogo, e la maggior parte delle occorrenze si concentra nelle descrizioni dei progetti dei padiglioni nazionali che s’ispirano ad artisti del Quattro e del Cinquecento), e come se ogni epoca fosse un blocco di cemento armato dove non esiste spazio per tensioni, divergenze e pensieri altri e contrastanti. Anche nel Rinascimento, del resto, c’erano artisti e pensatori che immaginavano una condizione umana sottoposta alle leggi del cosmo e della natura, e necessariamente tenuta a fare i conti col non umano.

E se non si comprende chi siano le artiste cinetiche “in gran parte emarginate dai circoli artistici a predominanza maschile del loro tempo” (Grazia Varisco fondatrice del Gruppo T? Lucia Di Luciano fondatrice di Gruppo 63 e Operativo R? Marina Apollonio che frequentava praticamente tutte le cerchie del tempo? Laura Grisi che a venticinque anni esponeva da Leo Castelli a New York e che avrebbe di lì a poco collezionato partecipazioni a Biennali e Quadriennali?), ben s’intuisce l’enorme contraddizione tra, da una parte, una selezione che tiene in conto soltanto donne, e dall’altra un’arte che non si curava di simili polarizzazioni: “quel che interessa i programmati”, affermava Lea Vergine nella seminale conferenza sull’arte cinetica del 1973, “è agire all’interno del processo operativo; promuovere una metodologia interformativa; organizzare elementi linguistici senz’altro significato all’infuori di quello impiegato dalla propria struttura; rendere esplicite le strutture percettive che sostengono le immagini e i messaggi legati alle immagini stesse; i rapporti tra dati primari (già esistenti) e dati costruiti; l’opera come campione tipologico (nel senso cioè di modello); la lotta contro la mercificazione dell’arte, spostando la propria attività in una dimensione didattica e in una direzione più responsabilmente politicizzata”. Sono questioni che, naturalmente, prescindono dal tentativo di circoscrivere, sessualizzandolo, il campo d’azione di chi operò in quegli anni. Le “capsule” insomma, a metà tra epitome e rivendicazione, nel loro tentativo di fornire a Il latte dei sogni una cornice “trans-storica”, rivelano tutte le lacune d’una mostra che fatica a presentarsi con credibilità nella sua componente storico-artistica.

Paradossalmente, le opere più potenti di questa Biennale sembrano esser quelle in cui la condizione dell’essere umano s’esprime in un ripiegamento intimo, spesso con accenti d’inquietudine, come accade nella serie Portrait di Kaari Upson, ritratti sfigurati che parlano al riguardante della precarietà della vita, o com’è nei corpi inghiottiti dall’acqua di Miriam Cahn, esposti poco lontano, dove le tragedie del mondo trascorrono “lasciando che le atrocità più terribili” attraversino la psiche dell’artista, “la sua mano e la sua tela”, informa la scheda che correda il ciclo unser süden. E ancora, i corpi frammentati della giovane veneziana Chiara Enzo ch’è forse la vera rivelazione di questa Biennale e che in piccoli dipinti dall’intonazione iperrealista ritrae porzioni di corpo ferite e macchiate ma anche bagnate o intonse, a voler significare che la nostra pelle è “limite e confine”, “spazio fisico in cui inizia e finisce la nostra interazione del mondo”, in un insieme ch’esprime al contempo intimità e inquietudine. In un Padiglione Centrale dei Giardini in cui il focus principale è sul corpo, la condizione iniziale è chiara: più confusionario è invece l’approccio all’evoluzione della “definizione di umano” che pure è uno dei punti programmatici della rassegna, perché diverse sono le questioni lasciate in sospeso da una rassegna che si fonda sul paradosso di una strabordante ridondanza che però tocca in superficie senza mai scender nel profondo.

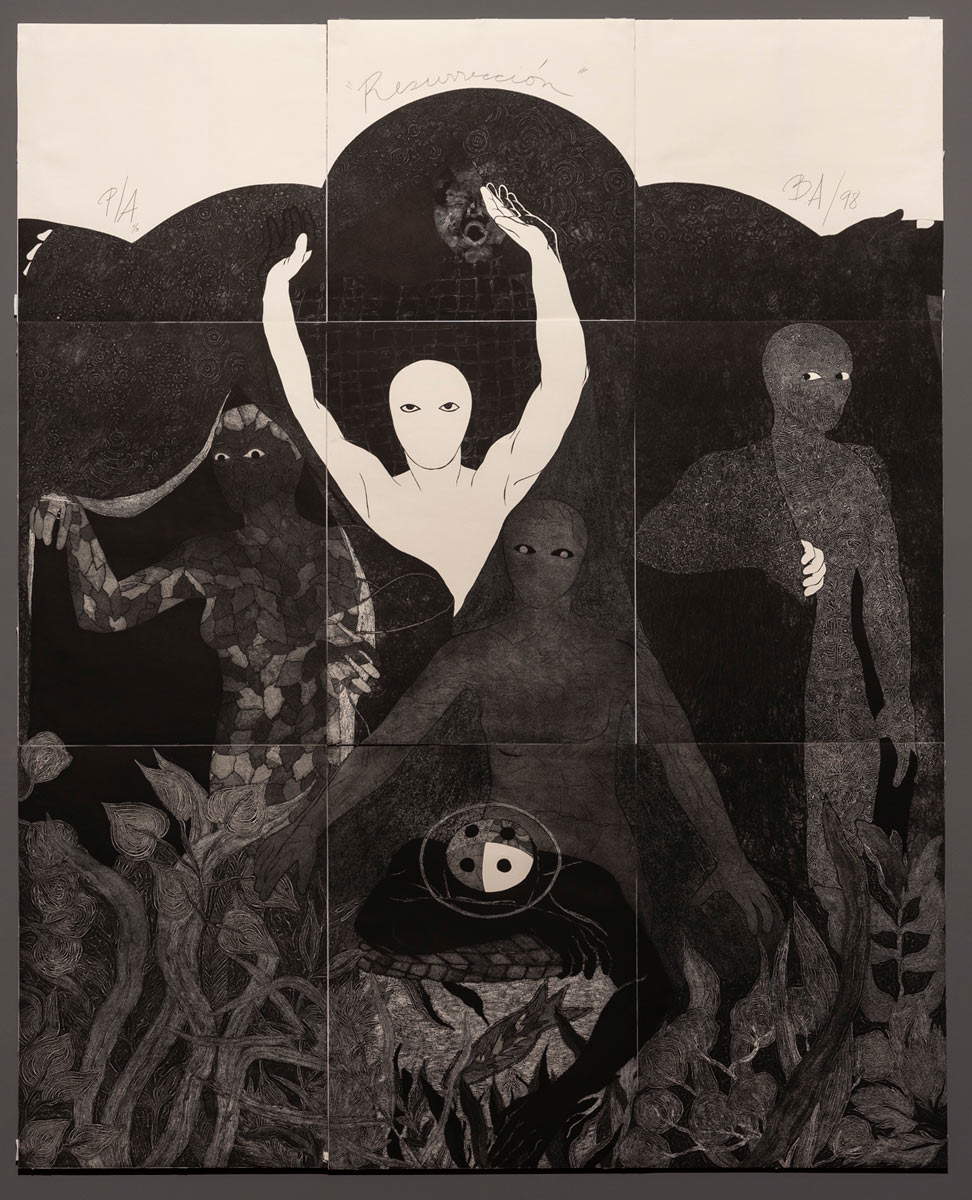

Il discorso, ai Giardini, verte sull’ibridazione: e allora, in un’esposizione che lambisce di continuo senza però mai arrivare a una conclusione soddisfacente, ecco la donna-leopardo di Cecilia Vicuña che si ribella ai colonizzatori, ecco gli esseri sfuggenti di Christina Quarles che rifiutano ogn’identificazione, ecco i corpi alieni di Andrea Ursuta che “evolvono progressivamente nei componenti tecnici di un corpo cyborg in continuo mutamento” e invitano dunque il visitatore a seguitare il suo percorso all’Arsenale dove la commistione tra umano e tecnologico è al centro della riflessione. Non senza però aver messo bene in chiaro, con la magniloquente introduzione affidata alla Brick House di Simone Leigh affiancata dalle collografie di Belkis Ayón (peraltro le opere di Leigh e Ayón sono tra i migliori che si trovino in mostra), che questa Biennale vuol essere, dall’inizio alla fine, una titanica, resipiscente, continua ammenda, ben polarizzata come si conviene a un prodotto intriso di politically correct di marca statunitense, e che con abbondanza di pleonasmi mette in chiaro ciò che chiaro era già anche nelle ultime edizioni della manifestazione veneziana, che da tempo propone le narrazioni che informano Il latte dei sogni, e in passato lo ha fatto anche in modo più urgente e pressante. Fa eccezione proprio il caso di Simone Leigh (vincitrice del Leone d’Oro: sintomatico il fatto che nell’albo d’oro succeda ad Arthur Jafa che lavora sugli stessi temi, benché secondo prospettive ovviamente diverse), che con la sua Brick House interviene sul tema della statuaria pubblica proponendo una monumentalità alternativa, che celebra la donna nera con un grande bronzo in un’epoca storica in cui la discussione pubblica sui monumenti è tornata di stringente attualità.

Le aspettative riposte in un introibo così altisonante vengon però disattese dal prosieguo della rassegna, in una carrellata di retorica postcolonialista (come quella di Candice Lin), di finta archeologia (le opere di Ali Cherri che fanno il verso alle divinità assire), di lavori che talora pertengono più all’artigianato che all’arte (i vasi di Magdalene Odundo), di manifesti del déjà-vu (la giovanissima Tau Lewis che propone lavori del tutto simili a quelli di Caroline Achaintre, ma peggiori), e dove prosegue il discorso sulle trasformazioni del corpo che culminano nelle creature fantascientifiche di Marguerite Humeau, nelle macchine su arazzo di Zhenya Machneva, nei robot di Geumhyung Jeong, tra visioni ottimistiche di una tecnologia che “promette il perfezionamento infinito del corpo umano attraverso la scienza”, scrive Alemani, e quelle invece cupe d’un mondo in cui le macchine prenderanno il sopravvento sull’essere umano (manca il terzo polo, quello forse più urgente, che s’interroga su quanto sia sostenibile a questi ritmi il mondo tecnologico che abbiamo forgiato negli ultimi decennî). Giungono in soccorso del visitatore, tra gli sparuti momenti di freschezza, i dipinti di Noah Davis, scomparso nel 2015 a soli trentadue anni, opere in cui la fantasia irrompe a scardinare con tenerezza una quotidianità monotona, l’ironia di Allison Katz, il “Photoshop dei poveri” (come lui stesso definisce il suo lavoro) di Jamian Juliano-Villani dove s’incontrano un’amara nostalgia per ciò ch’è stato e un presente onnivoro e carico d’informazioni, le fotografie di Joanna Piotrowska che mostrano quanto si possa essere vulnerabili anche al sicuro d’un ambiente domestico. Degno di qualche nota è anche il paesaggio finale di Precious Okoyomon, che con la sua installazione To see the Earth before the end of the world costruisce una sorta d’ambientazione per l’opera poetica di Ed Roberson da cui prende a prestito il titolo, ricordando come non esistano soluzioni di continuità tra l’essere umano e la natura (senza la quale non possiamo esistere), tra il finito e l’infinito, e come la terra sia ovviamente in grado di resistere ben oltre l’essere umano. La raccolta di liriche di Roberson s’apre con un’immagine apparentemente tragica (“People are grabbing at the chance to see / The Earth before the end of the world, / The World’s death piece by piece each longer than we”), ma la questione che il poeta rivolge al lettore è una sfida: possiamo migliorarci prima che sia troppo tardi? Okoyomon, in un’installazione che rilegge in chiave critica il passato (con le piante di kudzu, un’essenza giapponese che fu introdotta negli Stati Uniti a fine Ottocento per prevenire l’erosione del suolo, salvo poi essere diventata infestante e quindi dannosa, e con le canne da zucchero che alludono alla schiavitù), sembra dare una risposta, anche se parziale: “una politica di rivolta e rivoluzioni ecologiche”, scrive Wills.

Rivolta e rivoluzioni che certo non troveranno germogli in una Biennale ripetitiva e passatista che, tolti alcuni spunti, non riesce quasi mai a divincolarsi dal suo accomodante conformismo. Forse è troppo ottimistico sperare che Il latte dei sogni c’indirizzi verso una qualche forma d’azione, ma se è vero che una Biennale di Venezia dovrebbe essere il momento in cui mostrare al mondo il meglio degli ultimi due anni della scena artistica contemporanea del globo, oltre che il momento in cui riunire artisti che abbiano una qualche visione del futuro, la mostra sotto questi punti di vista s’è dimostrata carente, piatta, poco incisiva e molto poco concreta. Volendo sottolineare un aspetto positivo, si potrà dire che il disordine progettuale della mostra, la pochezza della curatela che ha riguardato la parte storica (e non già, certo, la scelta delle artiste in sé, molte delle quali davvero risollevate da un ingiusto oblio, ma il modo in cui le cinque mini-mostre sono state concepite e realizzate) e la debolezza del contenuto rispetto alle premesse filosofiche risultano in parte controbilanciati dal carattere onirico che assume il viaggio progettato da Cecilia Alemani, che motiva il carattere dichiaratamente ottimista della rassegna e che è almeno del tutto coerente col titolo. Gli artisti della Biennale di Venezia 2022 sognano, sognano un’umanità diversa e nuova, e lo sanno fare anche piuttosto bene.

Molto più terrene sono invece le logiche di potere che persistono anche ne Il latte dei sogni: senza contare il fatto che il neo-surrealismo di cui si trovano svariati esempî in mostra (da Louise Bonnet a Cecilia Vicuña, da Christina Quarles a Sheree Hovsepian, da Hannah Levy a Cosima von Bonin) è quello che informa la tendenze del gusto americano odierno, varrà la pena rimarcare come, delle dieci gallerie da cui provengono almeno tre artiste esposte lungo il percorso della mostra internazionale di questa Biennale di Venezia, otto siano gestite da maschi, sette dei quali bianchi e occidentali. Quindi va bene la Biennale contro il maschio bianco e occidentale, ma se quello stesso maschio bianco e occidentale è ancora espressione della cultura dominante che gestisce il mercato entro cui la gran parte degli artisti della Biennale lavora e ottiene riconoscimenti, fino a che punto esiste una qualche forma di congruenza quando si parla di trionfo dell’arte indigena, africana e così via? E se quello stesso maschio bianco occidentale (o più nello specifico anglosassone) intuisce che si può ben lucrare anche sui sensi di colpa, non s’avverte un minimo di contraddizione? La Biennale, s’è detto, non è il luogo adatto per mettere in discussione i sistemi di potere, e quest’anno non è neanche il luogo per pensare a metodi di distribuzione diversi rispetto a quelli dominanti, o a sistemi e meccanismi di riconoscimento diversi per le artiste. Insomma, parliamo di un’altra forma di colonialismo?

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).