Canova a Lucca: una mostra sul neoclassicismo lucchese... sotto mentite spoglie

Vittorio Sgarbi non ha cambiato d’una virgola la formula della “mostra sotto mentite spoglie” (così potremmo chiamarla, riprendendo una definizione che peraltro è sua), proposta per il secondo anno di fila al pubblico di Lucca. Lo scorso anno con una mostra, riuscita e d’alto profilo, su Pietro Paolini, mascherata da rassegna su Caravaggio (andrà aggiunto, per dovere di cronaca, ch’era stata la mostra da cui sarebbe partito il caso Rutilio Manetti, ancora di qua dal risolversi, che ha tenuto banco sulle pagine della cronaca politica tra lo scorso dicembre e l’inizio di quest’anno). Quest’anno, invece, giunge alla Cavallerizza un approfondimento sul neoclassicismo lucchese travestito da mostra su Canova. Lo impongono, si dirà, le tassative e inappellabili ragioni del marketing. Chi è che si muoverebbe da fuori Lucca per andare a vedere una mostra su Pietro Paolini? Artista d’indiscussa caratura e tra i caravaggeschi della prima ora, certo, ma del quale già si comincia a perder memoria passata Montecatini, o forse anche prima. Meglio allora far credere al pubblico che alla Cavallerizza ci sarà una mostra su Caravaggio, anche se la presenza del Merisi è limitata a una riproduzione e a due dipinti che mai hanno trovato, e mai troveranno, l’unanime consenso della critica. La mostra di quest’anno, Antonio Canova e il Neoclassicismo a Lucca, sfrutta lo stesso meccanismo, in maniera forse ancor più smaccata, inducendo il visitatore a credere di visitare una grande esposizione dedicata a Canova, con un’appendice sul neoclassicismo a Lucca. È vero, abbiamo più Canova quest’anno che Caravaggio un anno fa. Ma uscirà forse deluso chi s’aspetta una messa a fuoco sullo scultore veneto, ch’immagina di trovare a Lucca marmi qui convenuti da tutti gli angoli del globo. E probabilmente va bene così: non s’avvertiva la necessità d’un’altra mostra su Canova. La solita, bolsa, ripetitiva mostra su Canova. Sgarbi ha giustamente scelto d’indagare le origini e lo sviluppo del neoclassicismo in terra lucchese, area che si dimostrò estremamente recettiva alle idee di Canova, ch’è presente in mostra soprattutto come presenza numinosa, come divinità tutelare verso la quale si rivolse lo sguardo di tanti artisti che dipinsero in Lucchesia tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento (anche se, nelle battute finali del percorso di visita, c’è tempo per un breve affondo sulla pittura dello stesso Canova, e anche per esporre un gruppo d’inediti di cui si dirà).

Il nume di Canova è evocato, in apertura di mostra, dal suo autoritratto, che lo scultore veneto eseguì probabilmente accogliendo un invito dell’amico Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy: datato 1812, è un gesso che giunge in prestito dall’Accademia Nazionale di San Luca, al contrario della gran parte delle opere di Canova presenti in mostra, quasi tutti gessi che son stati invece concessi dalla Gipsoteca Canoviana di Possagno. L’avvio della rassegna stabilisce un immediato paragone tra Canova e Pompeo Batoni, finissimo anticipatore del neoclassicismo, discepolo di Sebastiano Conca, attivo tra Lucca e Roma (dove aveva cominciato la propria carriera come apprezzatissimo ritrattista di grandtourists desiderosi di riportare in patria un souvenir del loro viaggio in Italia), il prolifico pittore dei tre papi, l’artista che “andava ricercando con molto gusto se non con arte un linguaggio composto e tranquillo, classico, ma di un classicismo umanistico ispirato al Cinquecento, a Raffaello e al Correggio”: così lo descriveva Roberto Salvini settant’anni fa. Batoni è però affine a Canova, benché quasi cinquant’anni separino le loro date di nascita, soprattutto per via del comune sguardo verso il passato che, per entrambi, non è soltanto repertorio di forme, oppure fonte dalla quale attingere con costanza temi e soggetti, ma è anche tempo da studiare, osservare, vagliare con sensibilità profonda per giungere a una comprensione quanto più piena di quelle forme, di quei monumenti, di quei soggetti. A Batoni mancava tuttavia quella consapevolezza che invece Canova poteva trarre in eredità dalle riflessioni d’un Mengs o d’un Winckelmann: Batoni, per i suoi retaggi ancora tardobarocchi (s’osservi in proposito la sua Atalanta che piange Meleagro morente, dipinto recentemente acquisito dalla Fondazione Carilucca, ch’è tra le vette della mostra della Cavallerizza, e ch’è ancora permeato da un gusto per il scenografico e da una materia pastosa che i neoclassici andranno a mitigare, se non a obliterare), oltre che per i limiti cronologici che gli han fatto maturare la sua riflessione sull’antico prima che Winckelmann elaborasse le teorie fondanti del neoclassicismo, non può ancora dirsi artista neoclassico. È però evidente la sua fondamentale importanza per Canova, che peraltro, giovane scultore appena giunto a Roma, desideroso d’apprendere e di conoscere, si sarebbe spinto a dichiarare che nell’Urbe non avrebbe trovato, in pittura e in scultura, altri valentuomini che il signor Batoni da Lucca, la cui scuola privata il veneto aveva voluto frequentare, preferendola financo alla pubblica Accademia del Nudo del Campidoglio.

Gli scritti di Canova del resto sono colmi d’omaggi al maestro lucchese, ma l’omaggio più grato e facondo è forse quello che il veneto avrebbe reso a Batoni in scultura, dapprima ricordandosi della sua Atalanta nell’elaborare la posa della Temperanza che compare nel Monumento a Clemente XIV, nella basilica dei Santi Apostoli, e poi riprendendola in maniera forse ancor più esplicita nella figura dell’Italia per il monumento di Vittorio Alfieri, d’una ventina d’anni più tardo rispetto al cenotafio per papa Ganganelli: questo rapporto di dipendenza è ben delineato nella prima sala della mostra, col gesso dell’Italia turrita al centro, a suggerire la stima e i debiti professionali che Canova avrebbe riconosciuto a Batoni, del quale in mostra non s’ammireranno molti dei grandi capolavori (per questi è sufficiente spostarsi al Museo Nazionale di Villa Guinigi, poco distante dalla Cavallerizza), ma la selezione operata da Sgarbi è utile a comprendere l’importanza, tutt’altro che secondaria, di Pompeo Batoni nel quadro degli sviluppi del linguaggio neoclassico, che il lucchese fu capace d’anticipare bilanciandosi, suo malgrado, su quel ruolo scomodissimo, toccato a tanti nella storia dell’arte, di continuatore e precursore. Continuatore, nella fattispecie, d’una pittura romana che mitigava le sovrabbondanze barocche guardando dietro a Guido Reni, ad Annibale Carracci e giù fino al Correggio e a Raffaello, e anticipatore di quello che all’epoca di Canova si sarebbe detto il “vero stile”, dacché all’epoca nessuno sapeva d’esser neoclassico, termine coniato verso la fine dell’Ottocento, attestato per la prima volta nel 1877. Fu invece tra i massimi alfieri neoclassici in terra lucchese l’ancora poco noto Bernardino Nocchi, terzo gran protagonista della mostra assieme a Canova e Batoni. Anzi: forse Nocchi in questa sede è addirittura qualcosa più d’un comprimario, dacché per lui si profilano quasi i contorni della monografica, un po’ com’era stato per Paolini lo scorso anno: Nocchi, del resto, non ha mai avuto mostre tutte per sé, e per lui la rassegna della Cavallerizza, radunando una ventina di sue opere da collezioni pubbliche e private (mai prima d’ora s’eran viste assieme così tante opere di Nocchi, e a completare il quadro s’aggiunga anche la mostra a cura di Luisa Berretti che a Palazzo Mansi, in primavera, ha esposto i suoi disegni), cerca di fornire una precisa inquadratura, dapprima presentandolo assieme a qualche lavoro del suo maestro, l’ancor meno celebre Giuseppe Antonio Luchi detto il Diecimino: ha vent’anni Nocchi quando dipinge il suo Autoritratto in arrivo dagli Uffizi, ma rispetto al suo mentore (si veda il coevo Ritratto di Francesco Melchiorre Di Poggio, esposto col suo pendant, il Ritratto di Maria Angela Sardini) si vede che è già pittore d’altra scala, si comprende come la sua capacità d’indagine del soggetto, il suo talento nel far risaltare gl’incarnati, l’abilità con la quale fa emergere i tessuti dalla tela segnino già in avvio di carriera un solco tra lui e il meno attrezzato Diecimino.

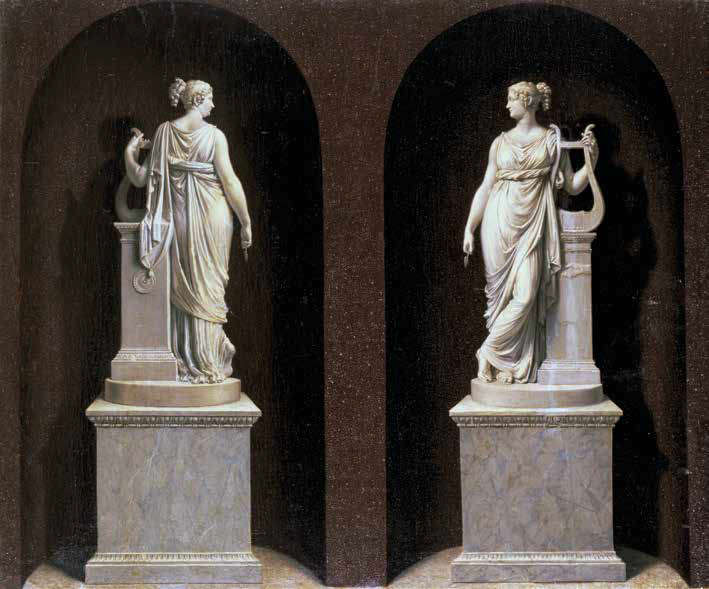

Nel ripercorrere la carriera di Bernardino Nocchi, con diverse opere fondamentali del suo percorso (presenti, tra le altre, anche i bozzetti d’alcune delle scene di soggetto mitologico che il pittore lucchese dipinse per Marcantonio IV Borghese nelle sale del suo palazzo a Roma, oppure il Tobiolo e l’angelo della Fondazione Marignoli, tutti lavori giovanili in cui Nocchi si dimostra ancora solidamente attaccato alle idee di Batoni), la mostra cerca soprattutto di far emergere quella svolta che l’itinerario professionale di Nocchi conobbe dopo aver fatto la conoscenza di Antonio Canova, del quale sarebbe divenuto profondo ammiratore. Ecco che allora Nocchi riesce a stemperare tutte quelle concessioni a una certa esuberanza ancora romana, tutto quell’eccesso di pittoresco che ancora gravava sul Tobiolo e sui dipinti eseguiti nello stesso torno d’anni per arrivare a una pittura neoclassica ortodossa, rigorosa, chiara, gradita ai committenti, sempre memore della statuaria canoviana: il Teseo, per esempio, può esser inteso come riferimento per alcuni lavori di Nocchi come Il pianto di Ulisse (presente anche il suo modello, esposto a fianco del quadro definitivo), o il Mercurio che annuncia a Calipso la partenza di Ulisse, ch’è tra i capolavori della fase matura del pittore lucchese, ma l’omaggio talvolta è diretto e scoperto, come nel dipinto con la Tersicore che riproduce fedelmente la statua canoviana.

Delineate le premesse, tratteggiato un profilo efficace del massimo interprete del neoclassicismo a Lucca, la mostra prende a seguirne tutte le diramazioni. Dapprima coi lavori di Stefano Tofanelli, una sorta di alter ego stanziale e istituzionale di Bernardino Nocchi, assieme al quale si ritrae in un bellissimo autoritratto oggi conservato a Roma, a Palazzo Braschi: più giovane di Nocchi d’una decina d’anni, aveva però studiato con lui a Roma, condividendo persino gli episodî sfortunati (nessuno dei due aveva trovato accoglienza all’accademia di Batoni, così che furono costretti a completare la propria formazione nella bottega del pittore tardobarocco Nicola Lapiccola) e affiancando l’amico per qualche anno a seguito dell’acquisita indipendenza artistica. Nocchi continuò però a essere un artista sostanzialmente girovago, al lavoro per la nobiltà di mezza Italia, a suo agio con i soggetti più svariati, senza disdegnare neppure la decorazione murale. Anche il collega Tofanelli si sarebbe cimentato con l’affresco, ma a differenza dell’amico preferì una carriera più stabile: rimase a Roma, divenne accademico di San Luca, si specializzò nel ritratto, e nel 1802 tornò a Lucca (Nocchi, al contrario, rimase lontano dalla sua patria, pur seguitando a lavorare occasionalmente per suoi concittadini), rifiutò l’incarico di pittore di corte a Madrid da Carlo IV pur di non lasciare la sua terra, continuò a lavorare per l’aristocrazia lucchese, dopodiché, nel 1805, gli si presentò l’occasione di diventare primo pittore di corte dei nuovi principi Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi. Non c’è forse artista che abbia modellato l’immagine della Lucca napoleonica più e meglio di Stefano Tofanelli: una specie di Jacques-Louis David del Serchio, lo si potrebbe dire. Nel catalogo della mostra, Paola Betti gli attribuisce “il merito di avere importato a Lucca il linguaggio protoneoclassico coniato nella sua variante personale stando immerso nel fervente humus culturale romano”. Il suo ritratto di Elisa Baciocchi compare a fianco della singolare effigie nella quale Pietro Nocchi, figlio di Bernardino, cattura la principessa assieme alla figlia Napoleona Elisa colta nell’atto di far volare alcune carte che formano il nome di Napoleone. Nocchi giovane è tra i primi neoclassici lucchesi a guardare con insistenza verso la Francia: il suo lavoro dimostra, in particolare, la conoscenza della ritrattistica delicata, elegante, talora quasi leziosa di Marie-Guillemine Benoist, presente con un ritratto della principessa Elisa che incarna sicuramente uno degli apici della sua produzione ufficiale. C’è poi spazio anche per la figura di Francesco Cecchi, di poco più giovane rispetto a Nocchi e Tofanelli, artista che ha cominciato a riemergere in tempi recentissimi dalle nebbie della storia (gli studî di Paola Betti sul suo conto, i primi che lo riguardano, rimontano a pochi anni fa), e che in mostra s’appalesa soprattutto nella sua dimensione d’eccellente ritrattista, preciso e meticoloso, e soprattutto difficile da incasellare poiché refrattario a tutti quegl’infingimenti che si concedevano i suoi contemporanei, e desideroso semmai d’offrire ritratti precisi, al limite d’una spietatezza ignota ai pittori neoclassici, dei suoi soggetti (si veda il Ritratto di Giacomo Sardini).

Dopo aver tracciato le varie diramazioni del neoclassicismo a Lucca, la mostra comincia a sbandare verso altre zone d’Italia, dalla Toscana al Veneto, nel tentativo di mostrare al pubblico della Cavallerizza come il recupero del mito operato da Canova fosse una sollecitazione comune, che impegna pittori come il padovano Domenico Pellegrini, l’aretino Pietro Benvenuti, la livornese Matilde Malenchini (talentuosa pittrice che meriterebbe approfondimenti) e altri, dopodiché indugia su alcuni dipinti di Canova, per poi tornare a Lucca e avviarsi verso la conclusione con alcune figure della generazione successiva, quella che s’interessò al purismo di Lorenzo Bartolini (che peraltro fu da Elisa Bonaparte nominato direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara) e traghettò le arti lucchesi verso il romanticismo (c’è anche un ritratto di Francesco Hayez a rammentare al visitatore il momento storico). Nel mezzo c’è anche tempo per alcuni inediti, come s’è anticipato: sono le dodici teste che Canova avrebbe tratto da altrettante sue opere e che sono riemerse di recente nella villa della famiglia Canal alla Gherla, vicino Treviso: i Canal ereditarono queste e altre opere canoviane da Giovanni Battista Sartori, fratello di Canova (nacque dal secondo matrimonio della madre). Riconosciute come opere autografe di Canova, sono state di recente acquistate da Banca Ifis e pubblicate come autografi da Vittorio Sgarbi e Francesco Leone, che le descrivono come opere in grado d’offrire “un’ampia campionatura della produzione canoviana”: si tratta, nella più parte dei casi, “di calchi dai marmi, e cioè di gessi tratti dai negativi, o forme cave, ricavati dalle sculture finite”, con due eccezioni (la testa di Paride e quella di Beatrice) che presentano i segni lasciati dalle repère, i chiodini adoperati dagli sbozzatori per prendere le proporzioni da riportare sulle opere in marmo, segno che queste due teste servirono da modelli e non furono realizzate a partire dagli originali. Mai esposte prima, mai viste prima, sono adesso in mostra a Lucca, come insieme ch’è “testimonianza dei profondi legami che unirono Antonio e Giovanni Battista”, scrivono Sgarbi e Leone, “e come attestazione di una vita intera, quella dell’abate Sartori, votata alla celebrazione del genio e alla perpetuazione del mito e della memoria di Antonio Canova da Possagno”.

La lunghissima traiettoria della mostra (varrà la pena ricordare che il percorso s’apre con una pala di Giovan Domenico Lombardi detto l’Omino, artista tardoseicentesco col quale si chiudeva la rassegna su Paolini dello scorso anno) si concede persino un’incursione nell’Ottocento inoltrato: ecco allora dapprima i soggetti mitologici di Raffaele Giovannetti, l’estro versatile di Michele Angelo Ridolfi, e s’arriva addirittura alle soglie del Novecento con Michele Marcucci ed Edoardo Gelli. Ultima appendice, le fotografie di Fabio Zonta a conclusione del percorso: è l’ammirevole serie su Canova ch’era stata peraltro al centro d’una interessante mostra al Museo Civico di Asolo un paio d’anni fa. Peccato solo che le immagini siano allestite sulle pareti del bookshop e che corrano il rischio di fare da scenografia, di abbellimento per una rivendita di libri e oggettistica, e che dunque il pubblico non dedichi agli scatti di Zonta quell’attenzione che avrebbe riservato alle fotografie in un’eventuale diversa collocazione.

È curioso notare che la fine delle carriere dei maggiori neoclassici lucchesi coincise in maniera pressoché sovrapponibile alla fine del principato dei napoleonidi: Nocchi sarebbe rimasto lontano da Lucca e si spense a Roma nel 1812, pochi mesi prima dell’amico Tofanelli, che non riuscì a finire le decorazioni che Elisa Bonaparte gli aveva commissionato per la Villa di Marlia, ch’è forse il simbolo in architettura della Lucca neoclassica. Sopravvisse invece qualche anno in più Francesco Cecchi, scomparso dopo il 1822. La Restaurazione e la trasformazione della Lucchesia in un inedito ducato avrebbe dato principio a una nuova stagione, quella dei governi di Maria Luisa di Borbone e Carlo Lodovico di Parma, quella della città modellata dal grande architetto Lorenzo Nottolini, quella dell’impresa del rinnovamento di Palazzo Ducale che avrebbe coinvolto diversi artisti, da Luigi Ademollo a Giuseppe Collignon, la città in cui si diffonde il linguaggio purista di Raffaele Giovannetti. Una stagione che in mostra viene giusto sfiorata: Canova, ormai, non era più un punto di riferimento.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).