La modernità d'un presunto inetto. Serafino Macchiati in mostra a Collesalvetti

Per avere un’idea del modo in cui Serafino Macchiati intendeva il suo rapporto con l’arte, si potrebbe ricorrere a una lettera che, da Parigi, l’artista marchigiano inviava a Livorno, indirizzata a Benvenuto Benvenuti, all’indomani d’una mostra di divisionisti italiani che si teneva nella capitale francese. Era il 23 settembre del 1907: “Me ne andiedi, vi confesso, un po’ scorato, non perché in essa mancassero elementi d’arte ma perché dovetti ancora una volta constatare che tutto ciò che si organizza qui d’italiano deve sempre fatalmente abbortire per colpa d’imbecilli organizzatori e d’incoscienti speculatori”. La colpa degli artisti, secondo Macchiati, era la loro mancanza d’originalità e in specie la loro mancanza di modernità. Come riuscire a essere un artista veramente moderno: questa la pena che avrebbe tormentato Macchiati per tutta la sua vita. Dacché aveva cominciato ad affidare a un’immagine le sue idee, non aveva pensato ad altro. Ci aveva provato prima con la pittura, sempre angosciato dal pensiero di non ottenere d’esprimere con pienezza ciò che aveva da dire, sempre timoroso di rimaner tagliato fuori dai tempi della sua contemporaneità. E ci era riuscito poi con l’illustrazione, mezzo che all’inizio considerava una sorta di ripiego, un espediente per poter campare, per potersi permettere d’andare avanti con le proprie ricerche, perché il pregiudizio del primato della pittura annebbiò a lungo le sue valutazioni, e quest’ansia di modernità finì per lacerargli l’anima. E sarebbe di sicuro finita diversamente, se non avesse riconsiderato, a un certo punto della sua carriera, il ruolo dell’illustrazione. Fu tra le pagine dei libri che Macchiati trovò la sua ragione d’esprimersi.

Questa è la storia che racconta la mostra Serafino Macchiati. Moi et l’autre, curata da Francesca Cagianelli e Silvana Frezza Macchiati, che la Pinacoteca Comunale di Collesalvetti ospita nella sua nuova sede di Villa Carmignani, alle porte del borgo, fino al 29 febbraio. La rassegna nasce da un’accurata e profittevole ricerca tra le carte dell’epistolario conservato nel Fondo Grubicy del Mart di Rovereto, in gran parte ancora da studiare, che ha consentito di ricostruire in maniera compiuta, e come mai era accaduto prima d’ora, la personalità di Serafino Macchiati: ne sortisce la figura d’un artista perfettamente consapevole del proprio ruolo e della propria collocazione nel contesto culturale del tempo, un artista colto, aggiornato, conoscitore dell’arte e della letteratura del suo tempo, eppure martoriato e oppresso dall’idea di non esser sufficientemente moderno. “Che mi piaccia in me non vi è che l’arte che anelo di fare, la pittura che sempre mi provo di creare, e che sempre mi sfugge, forse perché troppo ardua impresa alle mie facoltà artistiche”: così Macchiati scriveva a Grubicy nel 1866, appena venticinquenne. Cosa gli piacesse, forse neppure lui lo sapeva. Uno smarrimento quasi insanabile, la percezione d’una presunta inettitudine e le conseguenti delusioni, una continua frustrazione che però diventano per Macchiati un alimento vitale, un carburante illimitato. Anche negli anni del successo arriverà a dire di non saper neppure se quel che fa è “degno di essere veduto”, ma non è tipo da arrendersi facilmente, e per quanto spigoloso possa essere il suo carattere, difficilmente lascia che i suoi stati d’animo prendano il sopravvento su di lui, che finiscano per offuscare la sua lucidità. Macchiati trascorre tutta la vita tra le onde d’una malinconia operosa che lo avrebbe portato a sperimentare con fervore incessante, con ardente costanza, ogni volta elaborando nuove suggestioni: la mostra, con un percorso coinvolgente che, con continui cambî di registro, quasi riflette il carattere dell’artista, dà modo d’apprezzare i suoi sussulti impressionisti, l’avvicinamento a Grubicy e a una singolare interpretazione del divisionismo, la passione per lo spiritismo e per l’esoterico, e non ultima una pulsione simbolista ch’è forse quella che più comunemente gli viene associata.

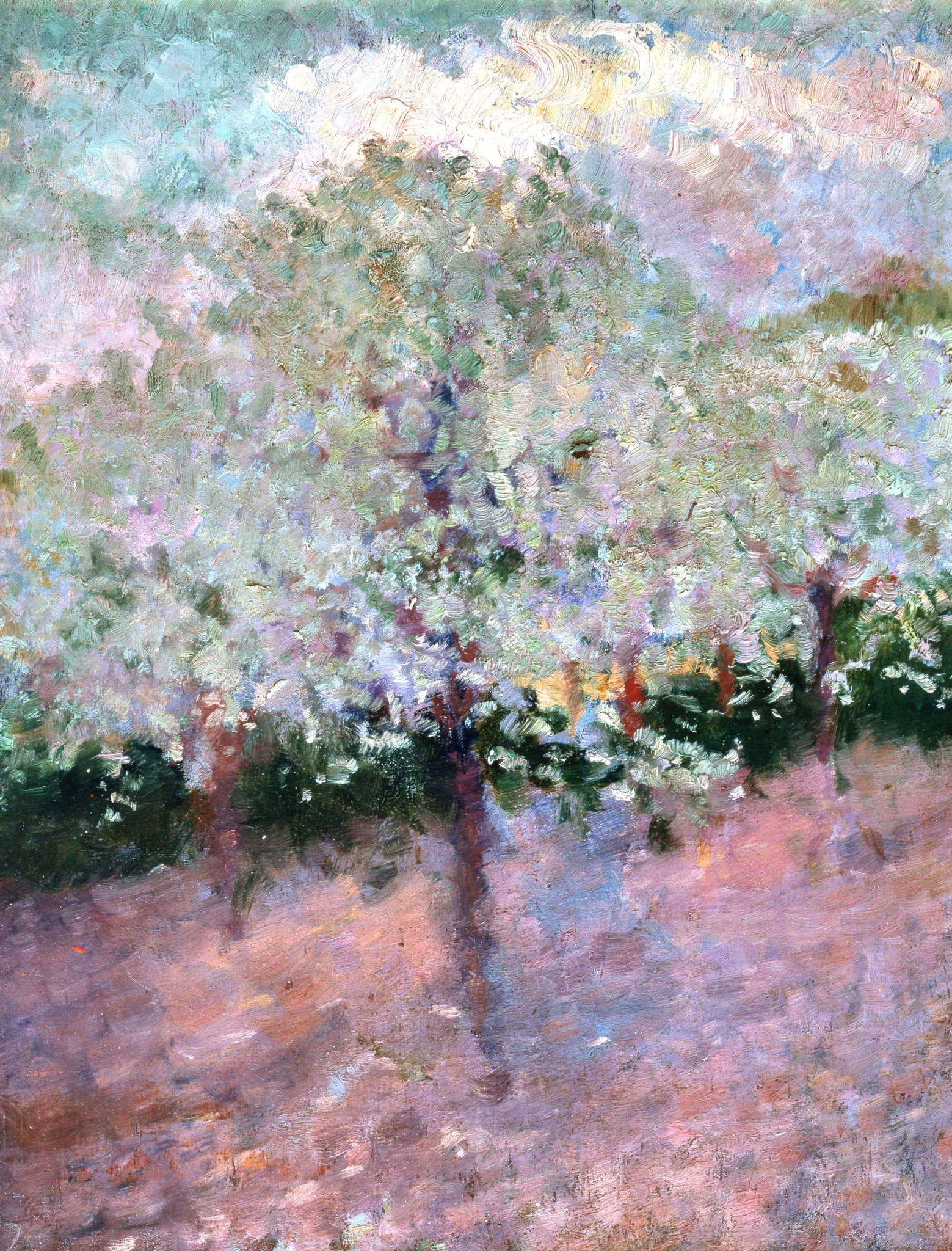

Cinque, in tutto, le sezioni della mostra, che accoglie il pubblico con una grande sala colma di vedute e paesaggi: Sotto la luce abbagliante dell’aurora del XX secolo segue le sperimentazioni en plein air di Serafino Macchiati che dà avvio così, in mezzo alla natura, al proprio percorso artistico. C’è da dire che la sala non contiene i dipinti più antichi della mostra, poiché qui si parte dalla fine degli anni Novanta dell’Ottocento e, come si scoprirà nel prosieguo del percorso, il principio dei tormenti di Macchiati era ben antecedente: l’attitudine dell’artista era però rimasta invariata rispetto agli esordî. Curiosamente, a condurlo verso l’esplorazione della natura è il teatro, perché riteneva che il teatro altro non fosse che una rappresentazione della vita, seppur più pallida rispetto al vero, rispetto alla natura. Di qui, l’esigenza d’un coinvolgimento più profondo che Macchiati sperimenta immergendosi tra boschi e campagne. “Per lungo periodo di tempo”, scriveva ancora a Grubicy il 25 marzo del 1900, “io non ho visto ed inteso che il teatro ed attraverso il teatro la Natura”. I suoi lavori di paesaggio sono per lo più dipinti d’intonazione bozzettistica, e ciò vale tanto per le opere che l’artista dipinge lasciandosi ispirare dalla campagna romana (anche se per ragioni di salute non poteva trascorrere troppo tempo all’aperto ed era spesso costretto a dar sfogo alle proprie idee nel chiuso dello studio), come si vede nel Parterre di fiori o ne La grande nuvola, quanto per quelle eseguite a Parigi dopo aver visto da vicino le opere degli impressionisti (Paesaggio a Mougins, Les deux mimosas oppure Bord de mer). Devono esser visti soprattutto come ricerche, come opere che non nascono per esser mostrate a un pubblico o per esser finite (l’unica veramente compiuta forse è il Pomeriggio d’autunno del 1902, di proprietà della Fondazione Enrico Piceni), come esperimenti ora sulla luce e sul colore, ora sul mezzo (Macchiati passava con agilità dal pastello alla tela), ora sulla pennellata che si fa alle volte più liquida e distesa e altre volte più frammentata e vicina al divisionismo, ora sull’impaginazione (che talora raggiunge anche esiti inaspettati e audaci, vicini a quelli della fotografia, come avviene in Bord de mer). I paesaggi inquadrano dunque il temperamento di Macchiati, che in questo periodo della sua vita è ancora acceso dalla fiamma dell’impressione: “Tanto più l’occhio si abitua ad un dato ambiente e ad una intonazione – tanto più perde dell’impressione prima – ch’è la vera e giusta espressione che si sprigiona da un dato effetto per solleticare al dipingere”.

Macchiati era già avviato verso la strada dell’agognata modernità, e lo aveva già dimostrato con le opere che la mostra raccoglie nella seconda sezione, “Fare del vivo, vivo che parli”. Il sogno di una “pittura traspirante la vita”, dove il pubblico ha modo di vedere la produzione più segnata dalla vicinanza a Vittore Grubicy, con opere che rimontano agli anni Ottanta dell’Ottocento. Sono però opere che guardano anche a un verista come Antonio Mancini, uno tra i pochi pittori contemporanei che riescono a catturare Macchiati, poiché secondo lui tra i pochi a dipingere figure “vive palpitanti di verità”. Da tale singolare fusione l’originalità del divisionismo di Macchiati. In questi dipinti, scrive la curatrice Cagianelli, il pittore “è certo di aver individuato la giusta direzione: si dovrà quindi leggere nell’ambito di tale complessa fase di transizione la serie di ritratti inaugurata da Paolina Brancaleoni, madre di Umberto (1887) e proseguita con alcuni studi di teste” come il Contadino di Rocca di Papa, il Ritratto del figlio in cornice o l’Autoritratto tutti del 1888 circa, e tutte opere “concepite all’alba della conversione pittorica alla modernità”, poiché ritratti di personaggi colti dal vero, nel tentativo di catturarli nel loro contesto, d’inquadrarli nel loro ambiente.

Proprio l’ambiente è il filone della terza sezione, Le contraddizioni della Belle Époque: dalla conquista della città all’esplorazione della psiche, che fa da cucitura tra la prima e la seconda parte della mostra, consentendo d’ammirare dapprima un Macchiati piuttosto solare, quello che s’aggira per le piazze di Roma con l’idea di registrare, col proprio pennello, la vivacità degli ambienti urbani della capitale (le piazze romane, confesserà l’artista, sono per lui una sorta di “battesimo che mi darà coraggio ad altri più difficili tentativi”), come si vede in una delle opere-simbolo della mostra di Collesalvetti, ovvero la Signora con ventaglio nella piazza (e lo stesso avrebbe fatto a Parigi, dove s’era trasferito nel 1898 per lavorare come illustratore), e poi un artista che comincia a perdersi tra le pieghe più oscure dell’animo umano, quale è il Macchiati delle Morfinomani, uno dei suoi lavori più noti, ritratto di due donne che hanno assunto il noto oppiaceo, all’epoca particolarmente diffuso sia nell’alta società della Belle Époque, sia tra gli ultimi: l’opera, come diverse tele di Macchiati, probabilmente era stata concepita come illustrazione per un libro, ambito al quale l’artista dedicherà tutto l’ultimo periodo della propria carriera, riconoscendo, dopo aver a lungo sottostimato questo mezzo espressivo, che l’illustrazione ha intanto una propria nobilissima autonomia e che non dev’essere ritenuta un ripiego per un artista, e poi ch’è forse lo strumento più adatto per descrivere la società moderna. Questa consapevolezza matura ai primi del Novecento e trova forse il suo momento decisivo, almeno secondo l’idea di Francesca Cagianelli, quando Macchiati si trova ad affrontare le illustrazioni per il romanzo Moi et l’autre di Jules Claretie, impresa che offre all’artista l’occasione di sondare tutte le potenzialità dell’illustrazione (non soltanto quelle artistiche, ma anche quelle sociali), e di scoprire in maniera compiuta la propria vocazione, che tuttavia gli era già stata pienamente riconosciuta da Vittorio Pica già nel 1904, anno in cui su Emporium esce un articolo decisivo sia per comprendere il portato dell’arte di Macchiati, sia per inquadrare la sua ormai definita personalità artistica.

L’artista marchigiano s’era persuaso, scrive Pica, “che specie nella nostra epoca, in cui ogni anno si creano a migliaia e migliaia quadri e statue i quali non servono ad altro che ad ingombrare le sale delle troppo frequenti esposizioni d’arte e non si sa dove vadano poi a finire, un volume illustrato con garbo non valga certamente meno di un buon quadro”. Pica, inoltre, vedeva in Macchiati una “una virtuosità di elegante riproduttore […] delle scene e delle figure della movimentata esistenza della città moderna”, oltre che un “disinvolto illustratore” fornito essenzialmente di due pregi: la “naturalezza negli atteggiamenti” e l’abilità nel saper sistemare le sue figure “nell’ambiente più adatto a determinare il tipo e a far comprendere lo stato psicologico che attraversano”. Serafino Macchiati, a quelle altezze cronologiche, s’era già trasformato: lasciate le aspirazioni a una pittura monumentale, mai concretizzate, e abbandonata l’idea di trovare la sua strada attraverso il pennello, l’artista si distingue come illustratore raffinato, ch’emerge al di sopra della schiera di quanti lavoravano per le riviste del tempo per farsi al contempo artista, psicologo, sociologo, attento indagatore della società del primo Novecento col mezzo dell’illustrazione, vista non come una mera traduzione per immagini di una pagina d’un libro, ma come arte a sé stante che parte dalla narrazione letteraria per offrire un’interpretazione della realtà che vive e pulsa nella mente dell’artista, e che si nutre delle sue idee, delle sue suggestioni, degli spunti che coglie osservando l’arte del suo tempo. “Chi illustra il componimento letterario”, avrebbe osservato il giornalista Carlo Gaspare Sarti in un articolo su Macchiati pubblicato nel 1912 su Noi e il mondo, “compie un lavoro di indagine e di penetrazione tanto più torturante quanto è più profondo; l’artista che collabora con la matita alla narrazione del cronista o all’invenzione del romanziere deve immedesimarsi nei personaggi di questi scrittori e vivere, per così dire, le situazioni che essi hanno riprodotte o ideate”.

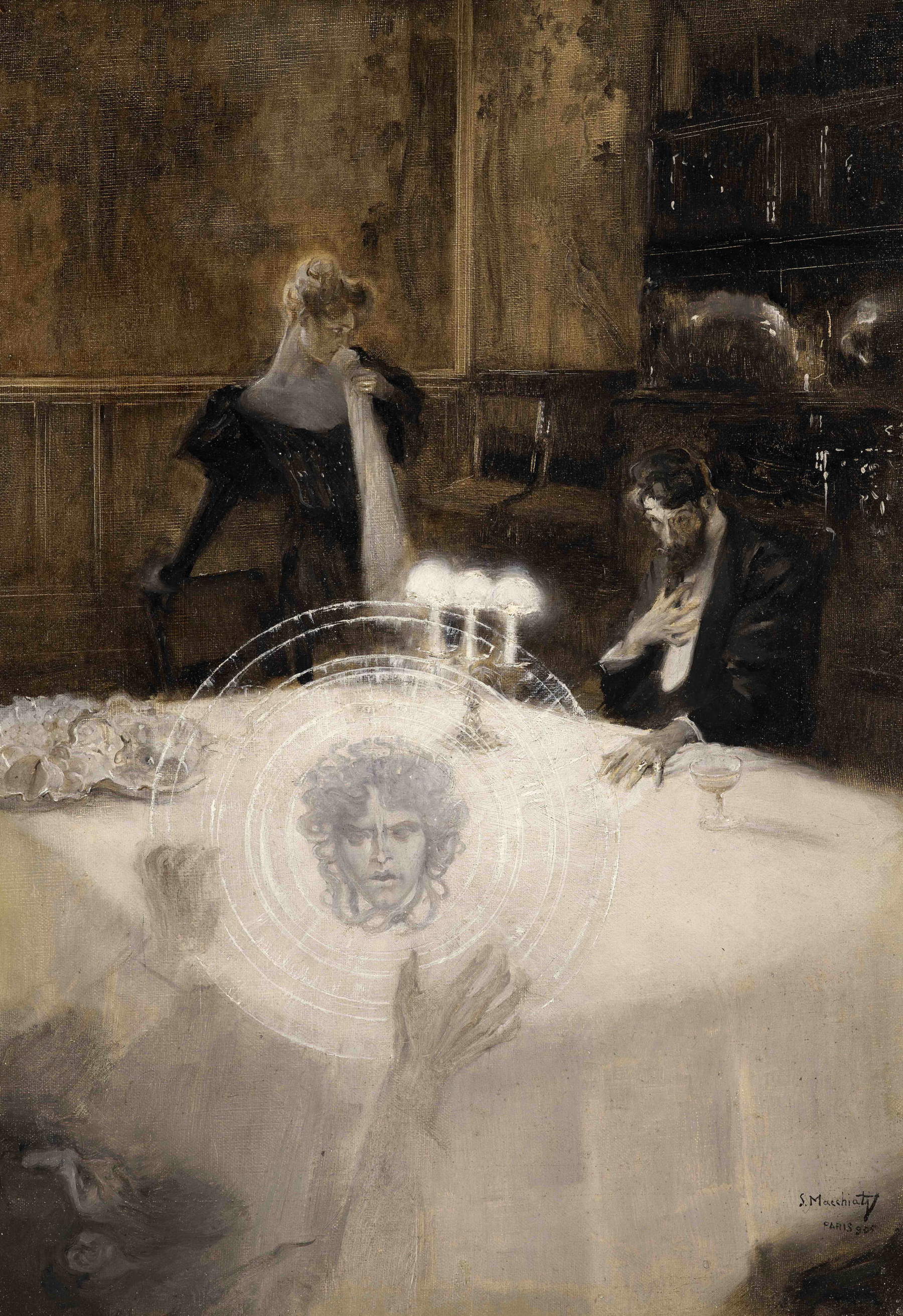

Non può ch’esser dunque l’illustrazione la protagonista della quarta sezione della mostra, intitolata La battaglia per “L’illustrazione del pensiero”: da “La Tribuna illustrata” a “Je sais tout” che raccoglie riviste e libri illustrati da Macchiati (inclusa una copertina di Noi e il mondo ritrovata in occasione della rassegna di Collesalvetti), nonché bozzetti per le immagini che poi finivano stampate. Secondo il parere di Dario Matteoni, che nel catalogo firma un contributo dedicato al Macchiati illustratore, è proprio nelle immagini dipinte per la rivista Je sais tout, e in particolare in quelle per il romanzo Moi et l’autre, opera che racconta una storia di sdoppiamento di personalità, che si può rinvenire un’utile chiave di lettura per gran parte della produzione illustrata dell’artista, poiché è soprattutto in queste tavole che Macchiati mescola il reale col fantastico, la verità col sogno, il fatto con le idee, cedendo talvolta a reminiscenze simboliste (lo dimostra, nel percorso espositivo, una scena colma di pathos onirico e visionario come L’avertissement, illustrazione per Moi et l’autre dalla quale traspare anche un certo gusto per l’orrorifico), talaltra a un immaginario esoterico e spiritista, in accordo con le mode del tempo. Il ricorso a queste visioni allucinate, tuttavia, non era un modo per eludere la realtà, o per evadere dal quotidiano, tutt’altro: era il modo con cui Macchiati criticava gli eccessi e le contraddizioni della società del suo tempo. Ed è con questo sguardo, originalissimo, sulla società contemporanea che Macchiati ricompone la frattura, apparentemente inguaribile, tra pittura e illustrazione. Un’opera recentemente riapparsa sul mercato, L’Aimant, esposta alla mostra su Umberto Boccioni da poco conclusasi alla Fondazione Magnani-Rocca, è stata identificata in mostra come bozzetto per un’illustrazione inclusa in un’inchiesta, intitolata Les grandes spéculations, pubblicata nel 1905 su Je sais tout (in mostra è presente la rivista aperta alla pagina dell’illustrazione): l’immagine era una sorta di denuncia nei riguardi degli speculatori, cui allude il personaggio intento a guardare i soldi sul tavolo, e dietro al quale incombono alcune mostruose figure di scheletri e fantasmi, simboli delle disgrazie e della rovina che attende gli speculatori (“In quale profonda e intollerabile angoscia vivrebbero gli speculatori”, si legge nella didascalia a corredo dell’illustrazione, “se conoscessero tutti i pericoli, tutte le disgrazie che li attendono, pronte a piombare su di loro per distruggere i loro destini, quelli degli esseri a loro cari, quelli delle migliaia di uomini che hanno avuto fiducia in loro”). E proprio a uno dei vizî della società della Belle Époque, l’abuso di sostanze, e in particolare della morfina, è dedicata l’ultima sezione (Paradisi artificiali della Decadenza), anticipata dalle Morfinomani che il pubblico ha visto nella sala precedente. Curata da Emanuele Bardazzi, la sezione prende spunto proprio dal dipinto di Macchiati per proporre al pubblico una serie di opere grafiche di artisti come Félicien Rops, Henry De Groux, Alfredo Müller, Anders Zorn, tutte legate al consumo della morfina e dell’assenzio.

La mostra di Collesalvetti non manca d’inquadrare la produzione di Macchiati entro i confini della letteratura, specialmente nelle ultime sezioni: vivida la presenza di Charles Baudelaire e dello stritolante vuoto interiore che straborda dalle pagine de Les Fleurs du Mal (in mostra, nell’ultima sala, è presente anche un’illustrazione di Jean Veber per L’ennui), difficile non pensare, di fronte alle immagini più cupe di Macchiati, alla solitudine allucinata del Des Esseintes di Controcorrente di Huysmans, immancabili i riferimenti agli scrittori che affrontarono la passione della Belle Époque per gli oppiacei (come Victorien De Saussay, che scrisse un romanzo intitolato La morphine). E non mancano neppure i riferimenti a Livorno, anche se superficialmente si potrebbe pensare che Macchiati con la città toscana ebbe poco a che spartire: in realtà, sono noti i frequenti contatti che l’artista aveva con l’ambiente del Caffè Bardi, il punto di ritrovo aperto nel 1908 che divenne subito una sorta di cenacolo dei più avveduti artisti livornesi dell’epoca, da Gino Romiti a Renato Natali, da Benvenuto Benvenuti a Mario Puccini, da Gastone Razzaguta a Manlio Martinelli (ambiente col quale Macchiati condivideva, per esempio, l’interesse per i temi legati all’occulto), ed è altresì noto che Macchiati abbia intrattenuto rapporti solidissimi con tutto l’ambiente divisionista livornese vicino a Grubicy, in particolare con Benvenuto Benvenuti. E a sua volta Macchiati avrebbe rappresentato talvolta un punto di riferimento per gli artisti livornesi, per esempio quando, ricorda Francesca Cagianelli, a seguito d’uno scambio tra il marchigiano e Benvenuti penetrò “nella Livorno del Caffè Bardi l’eco del dibattito sull’arte futurista”, partito da una polemica su di un articolo di Ardengo Soffici che liquidava in maniera piuttosto brutale sia Grubicy, sia Benvenuti, sia Macchiati. Che avrebbero poi risposto per le rime.

Un buon risultato per la Pinacoteca di Collesalvetti che, a cadenza annuale, e pur nelle angustie che notoriamente tormentano i piccoli musei di provincia, riesce a rischiarare storie dimenticate di alcuni protagonisti oggi poco noti dell’arte toscana tra Otto e Novecento, e la mostra su Macchiati va a comporre una sorta di trittico ideale, assieme alle rassegne su Charles Doudelet del 2022 e su Gino Romiti del 2023, su quegli artisti più o meno legati agli ambienti livornesi d’inizio Novecento che rimasero sedotti dal verbo simbolista. Il tutto sempre accompagnato da ricchi cataloghi (quello della mostra di quest’anno, oltre a un lungo saggio di Cagianelli, contiene una nuova biografia dell’artista scritta da Silvana Frezza Macchiati e contributi di Dario Matteoni, Camilla Testi ed Emanuela Bardazzi per comporre un quadro completo su Macchiati). Da rilevare, infine, che la rassegna non mancherà di sorprenderà poi il pubblico, ne siamo certi, per la sua attualità: quanti artisti oggi si curano di porsi lo stesso problema di modernità che aveva afflitto Macchiati per tutta la sua carriera?

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).