Chi era Boccioni prima di diventare futurista? Un artista complesso. Com'è la mostra di Parma

La superficie cambia nel tempo e nei secoli, ma la sostanza dell’arte rimane la stessa, è immutabile, è eterna. Umberto Boccioni se ne rende conto poco dopo il suo arrivo a Milano, nel 1907, appena visitato il Cenacolo ed esser rimasto impressionato dalle ombre di Leonardo da Vinci sulla parete del refettorio di Santa Maria delle Grazie. “La forma varia, l’essenza è sempre quella”. È il 1907, Milano è citta pulsante, moderna, più briosa di Roma capitale d’Italia, è città che vive e affronta la crisi della pittura verista, è città dove gli ultimi canti della scapigliatura sono ormai silenziati dall’onda divisionista dei grandi del tempo (Previati, Morbelli, Segantini) e da tutti i maestri che gravitano attorno a loro, è città dove un Boccioni perennemente irrequieto, insoddisfatto, tormentato avverte più pungente l’esigenza, alla vigilia della sua svolta futurista, d’un’arte moderna, un’arte che sia in grado di superare quel “sentimentale” che lui disprezzava (“sentimentale” era aggettivo che usava quasi come un’offesa, nei suoi appunti) e che aveva però riscontrato in gran parte di quel che aveva visto alla Biennale di Venezia di quell’anno. Boccioni era stato fin troppo tagliente, nella sua crociata “contro il vecchio ciarpame romantico, veristico, simbolico, contro tutto il superficialismo tecnico, contro tutte le sentimentalità volute”. Per comprendere allora al meglio la transizione tra il prima e il dopo, tra il Boccioni “prefuturista”, come da titolo d’una mostra di cui ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario, e il Boccioni futurista, occorre vederlo all’opera a Milano. E il Boccioni prefuturista milanese è il punto d’arrivo della mostra Boccioni prima del futurismo. Opere 1902-1910, che si tiene alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo: quattro curatori (Virginia Baradel, Niccolò D’Agati, Francesco Parisi e Stefano Roffi) per ripercorrere la prima fase della carriera di Boccioni, quella meno nota, quella più errabonda, quella meno citata, quella più travagliata.

Tra la ricognizione del Boccioni prefuturista che veniva compiuta nel 1983 da Maurizio Calvesi ed Ester Coen e la mostra della Magnani Rocca son trascorsi quarant’anni durante i quali gli studî su Boccioni hanno fatto segnare diverse novità, specialmente per ciò che attiene le frequentazioni di Boccioni, in particolare nel periodo romano: “per fornire una chiave di lettura inedita delle opere di Boccioni”, spiegano i curatori, “è ancora indispensabile entrare all’interno di quel codice espressivo che univa l’artista ai suoi contemporanei, aiutando a svelare certe sue modalità operative e i procedimenti della sua ispirazione”. Sta soprattutto qui il principale motivo d’interesse della mostra della Magnani Rocca: osservare Boccioni calato entro il proprio contesto, vederlo a confronto con gli artisti che apprezzava, che frequentava, con cui scambiava spunti, pareri, opinioni, nell’ambito d’una precisa ricostruzione che segue con somma cura i primi, incerti, difficili passi dell’artista nato a Reggio Calabria. Un itinerario di visita che conta quasi duecento opere, tra dipinti, disegni e incisioni, e che potrà forse risultare un poco ostico per chi non ha gran familiarità con l’arte di fine Ottocento, ma l’itinerario complesso ed eterogeneo di Boccioni in questi anni cruciali per la sua carriera, e anche per le sorti dell’avanguardia italiana nel passaggio tra divisionismo e futurismo, richiede una trattazione sicuramente impegnativa.

Il pubblico ne ricaverà l’impressione d’un Boccioni che non riesce sempre a esprimere compiutamente quel che si delinea nella sua mente, l’impressione d’un percorso sofferto, anche fisicamente: è un uomo che ci appare disperato il Boccioni in ambasce finanziarie che da Parigi, dove s’è trasferito per qualche tempo dopo aver lasciato Roma, nel 1906, scrive agli amici alcune cartoline (scoperte da Francesco Parisi e pubblicate in quest’occasione) con esplicite richieste d’aiuto. A Giovanni Prini, per esempio: “Caro Prini poiché lei è stato così buono da promettermi la prego di inviarmi subito ecc. perché non so dove voltarmi. Anche Sironi non si trova troppo bene e ci aiutiamo vicendevolmente. Non dica nulla a casa sua”. E poi, occorrerà considerare che, nonostante il Boccioni futurista sia quello più studiato e meglio conosciuto, la sua fase “prefuturista” occupa un arco cronologico decisamente più lungo: il pubblico tende a considerare soltanto gli ultimi sei anni di vita di Boccioni, ma prima si pone l’esperienza d’un artista che dedica alla propria pittura un decennio di continue, laboriose ricerche cominciate fin da quando aveva preso a impugnare una matita, un pennello. Arrivato a Roma nel 1899, si dedica dapprima al giornalismo per poi cambiare idea e avvicinarsi al disegno e alla pittura nel 1900. “Mi sono comprato i pastelli, i pennelli, la china e quella stecca con una palla per posare il braccio e adesso mi farò il cavalletto. Vedi che noto in piena vita artistica”: così il Boccioni diciannovenne scriveva nell’ottobre del 1900 a un amico di Catania. Da qui, da un acquisto di materiale, possiamo un poco romanticamente far cominciare il percorso di Boccioni nell’arte.

L’apertura è riservata alle illustrazioni, produzione cui Boccioni si dedica essenzialmente per ragioni di necessità pratica ed economica, anche se Niccolò D’Agati, nel catalogo, ammonisce circa i pregiudizî che hanno colpito quest’ambito del corpus boccioniano, dacché l’illusitrazione “è da considerare un momento significativo della ricerca pittorica dell’artista”, poiché anche entro il ristretto perimetro dell’arte più commerciale Boccioni dimostra “un costante aggiornamento e il confronto con i modelli più significativi dell’illustrazione del tempo”. La sua formazione si dipana sotto la guida del maestro Stolz (Alfredo Angelelli), e guarda a modelli modernisti, in particolare monacensi e viennesi. C’è, naturalmente, una produzione più facile, e che stancava lo stesso Boccioni, come quella che guardava ai modelli inglesi (in mostra abbondano, per esempio, cartoline con personaggi in costume o scenette di caccia alla volpe che altro non fanno che copiare grafiche d’oltremanica), ma gli esiti d’alcune ricerche anche nell’ambito della grafica pubblicitaria, per esempio la copertina per l’Avanti della Domenica con l’automobile in corsa del 1905, che il pubblico trova immediatamente in apertura di mostra, anticipano certi movimentati risultati del Boccioni artista. La parte riservata all’illustrazione è la più consistente della mostra e tornerà anche nell’ultima sala, per suggerire al visitatore che Boccioni continuò a praticare quest’attività per diversi anni, soprattutto per ragioni economiche. Gioverà ricordare che, sebbene quest’area della produzione di Boccioni fosse ben nota, il materiale esposto alla Magnani Rocca è stato in buona parte pubblicato di recente, e si tratta della prima occasione in cui così tante illustrazioni vengono esposte assieme.

Dopo l’introduzione dedicata alla grafica, la mostra si divide sostanzialmente in tre sezioni, curate rispettivamente da Francesco Parisi, Virginia Baradel e Niccolò D’Agati, cui corrispondono altrettante sale, ognuna dedicata a una delle città della formazione di Boccioni: si comincia con Roma, si prosegue con Padova e Venezia, si conclude con Milano. L’esordio romano è da individuare nella Campagna romana del 1903, che spicca al centro della prima sezione della rassegna e ch’è fondamentale per osservare le coordinate lungo le quali si muove il primissimo Boccioni: l’arrivo nella capitale porta l’artista ad avvicinarsi all’ambiente della “bohéme romana”, come ebbe a definirlo Gino Severini, ambiente artistico-letterario attorno al quale gravitavano i crepuscolari Sergio Corazzini e Corrado Govoni, entrambi adolescenti, e artisti come Mario Sironi, Guido Calori, Raoul Dal Molin Ferenzona, lo stesso Severini e altri. Un cenacolo che però Boccioni lascia presto per avvicinarsi ad artisti più maturi come Giacomo Balla, Giovanni Prini e Duilio Cambellotti. È, in particolare, Giacomo Balla il principale punto di riferimento del giovane Boccioni, poiché è in Balla che l’artista trova un animo che meglio risuona con la sua sensibilità: già a quelle altezze gl’intendimenti di Boccioni erano orientati verso una trasfigurazione del dato reale, non necessariamente legata all’espressione d’un’emozione, ma semmai subordinata al “servizio di una sensibilità scientifica”, come avrebbe spiegato lui stesso nel 1916. È dunque nelle opere di Balla che Boccioni trova la quintessenza della modernità, ed è verso Balla che s’orientano le sue prime prove: la Campagna romana va pertanto letta come la prima opera matura di Boccioni, che in mostra trova una sua corrispondenza ideale, per esempio, nella Veduta di Villa Borghese dal balcone di Giacomo Balla, dipinto in cui una vasta distesa verde, con orizzonte alto, vicino al bordo superiore della tela, diventa occasione d’un intenso sperimentalismo sulle alternanze di luci e ombre. Balla si cimenta con una veduta vespertina, mentre la campagna di Boccioni è presa di pomeriggio, ma l’intento è simile, e lo stesso vale per la tecnica a pennellate corte e filamentose, che accomuna gran parte dei divisionisti (s’osservano, a poca distanza, il Rosso e verde di Enrico Lionne e la Piazza dell’Esedra di notte di Giovanni Battista Crema). Se ne discosta invece Roberto Basilici, che in mostra è affiancato alla Campagna romana di Boccioni per similarità di soggetto (non manca neppure il bove che incede in mezzo all’erba) e per divergenze d’esecuzione, con Basilici che procede per giustapposizioni di colori e serba ancora traccia di quel sentimentalismo che Boccioni tanto avrebbe detestato.

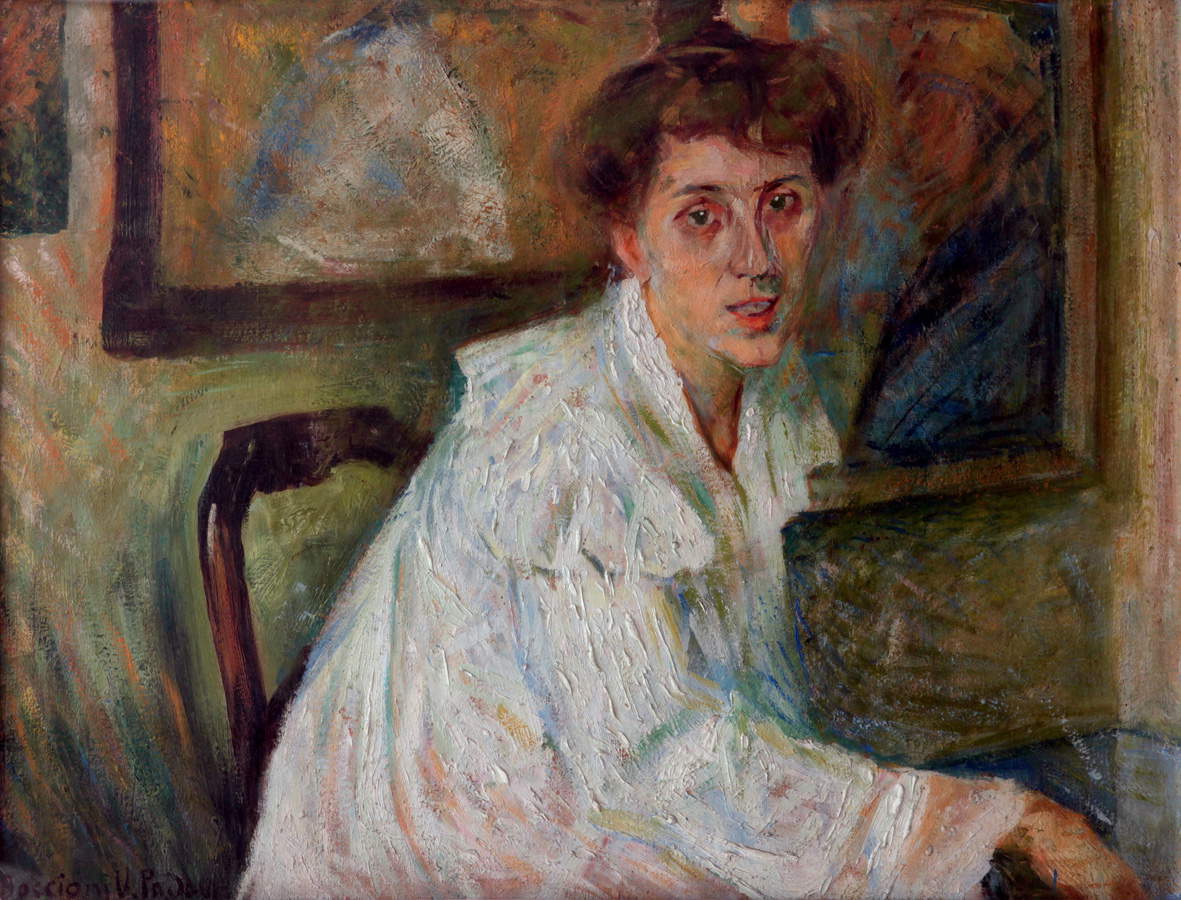

Il capitolo curato da Francesco Parisi include poi una solida sottosezione dedicata alla ritrattistica, filone dirimente per le ricerche di Boccioni. La cornice è offerta da un intenso Ritratto della fidanzata Orazia BelsitoAutoritratto di Sironi ventenne che dichiarano la dipendenza dai modi di Balla (che poi, com’è noto, diventerà, esattamente come Boccioni, uno dei nomi di punta del futurismo): una prova precoce di Boccioni, in tal senso, è il Ritratto femminile del 1903 anch’esso fortemente legato alla maniera del maestro, così come il successivo Ritratto di giovane e come il Ritratto della signora Virginia, eseguito a Parigi nel 1906 ma ancora dipendente dalla lezione di Balla, sebbene si cominci a osservare un atteggiamento meno indulgente nei riguardi del dato realistico. Il suo distacco da Balla si sostanzia semmai, scrive il curatore, in una “linea più semplificante ed essenziale spesso interrotta dall’impulso creativo violento e dinamico del pastello o della pennellata che restituivano all’opera una nuova qualità senza finalità estetizzanti”, e in un divisionismo che stempera il naturale andando più nella direzione dell’esplicitazione di uno stato d’animo, in accordo ai più aggiornati movimenti dell’arte europea dei primi anni del Novecento.

La sezione sul Boccioni veneto è aperta da un’altra opera dei primordî, Gennaio a Padova, contemporanea della Campagna romana e animata dunque dagli stessi intenti (l’artista trascorre buona parte della sua infanzia e della sua adolescenza a Padova, e vi tornerà più volte, per poi stabilirsi qui al suo ritorno dai viaggi a Parigi e in Russia del 1906). E lo stesso vale per certe tele dipinte a Padova come il Chiostro e il Ritratto della sorella di Ca’ Pesaro che, se rivelano qualche differenza nei riguardi dei dipinti eseguiti nello stesso periodo a Roma, lo fanno soprattutto nell’attitudine: Padova, città dei ricordi d’infanzia, ispira probabilmente a Boccioni dipinti dalla vena più riflessiva e intimista. Il soggiorno padovano del 1907 segna comunque una tappa rilevante nel percorso di Boccioni, come notava già Ester Coen nel 1985, scrivendo che “le opere dipinte durante questo periodo portano il segno” di una nuova “ricerca soprattutto sul colore, che l’artista esaspera giocando su giustapposizioni tonali” e di una “ricerca sulla spazialità forzando il contrasto tra figura e sfondo”. Esemplificativo in tal senso è il Ritratto del cavalier Tramello, superbo ritratto dove “un fascio di tratti divisi per colori contrastanti sciama sullo sfondo, mentre dietro la testa, dove l’andamento s’incurva e la tavolozza appare più densa e colorata alludendo allo schienale di una poltrona, sembra farsi alone della forma della testa stessa” (così Virginia Baradel), esibendo uno dei vertici più moderni del Boccioni prefuturista, un Boccioni che segna forse il punto di massimo distacco da quanto aveva sin lì appreso. Il resto della sezione padovana si concentra sugli artisti che Boccioni ha modo di vedere alla Biennale di Venezia del 1907: tra i pochi che otterranno un giudizio favorevole da parte sua si conta Gennaro Favai, per la sua capacità d’evocare la suggestione d’uno stato d’animo attraverso una veduta, di toccare l’anima delle cose che osserva (analogo ruolo verrà riconosciuto, nell’occasione della stessa Biennale, da Vittorio Pica a Mario De Maria, anch’egli presente in mostra, sebbene con un’opera di figura e non con un paesaggio, ovvero I monaci dalle occhiaie vuote, dipinto anch’esso esposto alla Biennale del 1907). Boccioni, come anticipato, si dimostra comunque decisamente rigido nei riguardi di quanto i suoi colleghi andavano esponendo in quell’edizione della mostra veneziana: non lo entusiasma Guido Marussig (che alla Magnani Rocca è presente con un onirico Laghetto dei salici, non esposto alla Biennale del 1907 ma vicino a quanto il triestino ha modo di presentare in quell’occasione), né lo convince Plinio Nomellini che in laguna porta il suo celebre Garibaldi oggi al Museo Fattori di Livorno. Nomellini gli pareva più debole rispetto a un Previati, artista nei cui riguardi Boccioni provava una sconfinata ammirazione: ed è proprio con Previati, oltre che con Segantini, che Boccioni ha modo di misurarsi a Milano, dove arriva sul finire del 1907, e dove si conclude la mostra della Magnani Rocca.

Già nel 1965 Ragghianti, nel suo articolo Boccioni prefuturista uscito quell’anno sulla rivista Critica d’arte, individuava i due “poli” dell’arte boccioniana in Previati e Segantini, benché inizialmente non venga meno il legame con l’opera di Balla, di cui serba traccia il celeberrimo Autoritratto del 1908 nel quale Boccioni si raffigura col colbacco, ancora ricordando il recente viaggio in Russia. A contatto col divisionismo lombardo e in generale con Milano, Boccioni è però un pittore profondamente rinnovato, un artista consapevole (“sento che voglio dipingere il nuovo, il frutto del nostro tempo industriale. Sono nauseato di vecchi muri, di vecchi palazzi, di vecchi motivi di reminiscenze: voglio avere sott’occhio la vita di oggi”, scriveva già nel marzo del 1907), un artista che, di fronte al dilemma che gli pone il contatto con la pittura moderna (come ha osservato Calvesi, le alternative erano un paio: “cercare la ‘nuova’ idealità e la ‘nuova’ universalità dell’arte nella contemplazione, o nella idealizzazione, del mondo moderno, con i suoi ritmi produttivi, la sua stessa artificialità, la sua stessa scientificità, la sua lineare matematicità”, oppure “rinverdire l’eterna poesia della Natura, della ‘Gran Madre’”), sceglie d’affrontarlo non tanto sul piano dei contenuti, o almeno non solo su questo, ma piuttosto sul piano di quello che lui stesso avrebbe definito “idealismo positivo”: il superamento definitivo del dato naturale, della descrizione oggettiva, del verismo in direzione d’un’estetica tesa a esprimere un pensiero, uno stato d’animo per tramite dei mezzi linguistici della pittura. Ecco allora che i dipinti di paesaggio prodotti a Milano tendono, scrive Niccolò D’Agati, a “una pittura nella quale il vero trovi una sua risoluzione nell’idea”, si traducono in vedute nelle quali s’apprezza ”una inedita accentuazione dei valori propriamente pittorici, di quel senso decorativo, nell’aspirazione al ‘grandioso, sinfonico, sintetico, astratto’”. In mostra, gl’indizî di questi turbamenti s’osservano, per esempio, in un Casolare del 1908 ch’è posto a diretto paragone con un piccolo ma sorprendente Paesaggio di Benvenuto Benvenuti, allievo di Vittore Grubicy e tra i più visionarî del gruppo dei divisionisti, oltre che, in mancanza d’analoghi dipinti di Segantini, con un paio di vedute di montagna di Carrà ed Erba, e con un dipinto di forte suggestione, le Lucciole di Leonardo Dudreville, che al pari di Boccioni vive un periodo sofferto che lo porterà poi ad avvicinarsi al futurismo. Parimenti interessante è la Campagna con contadino al lavoro, esposta a fianco del suo disegno preparatorio, opera che segna uno dei punti di massimo avvicinamento di Boccioni a Segantini.

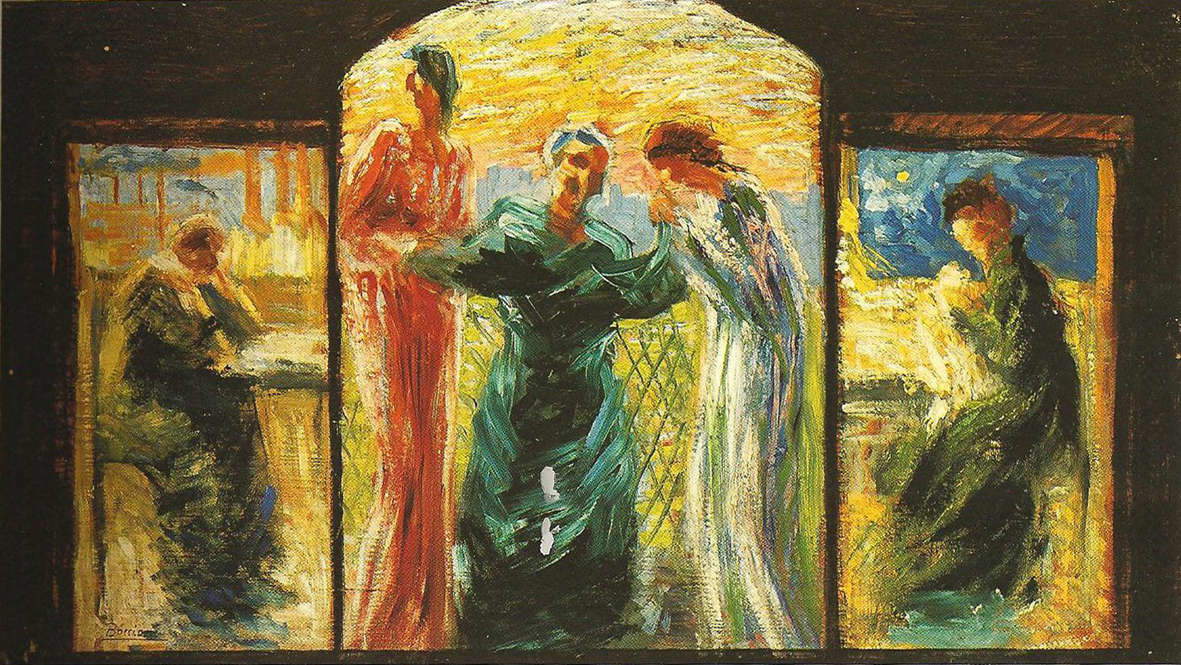

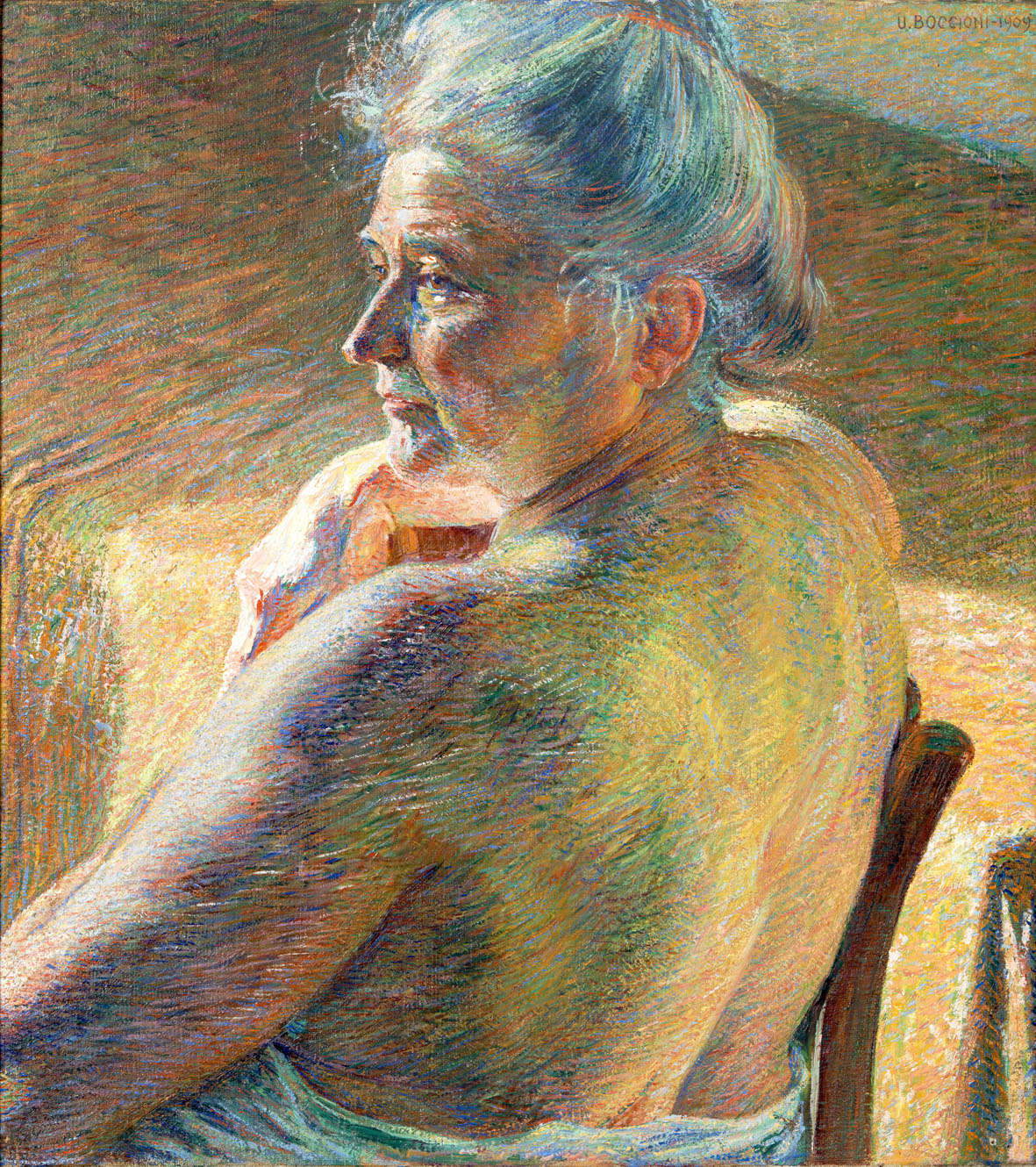

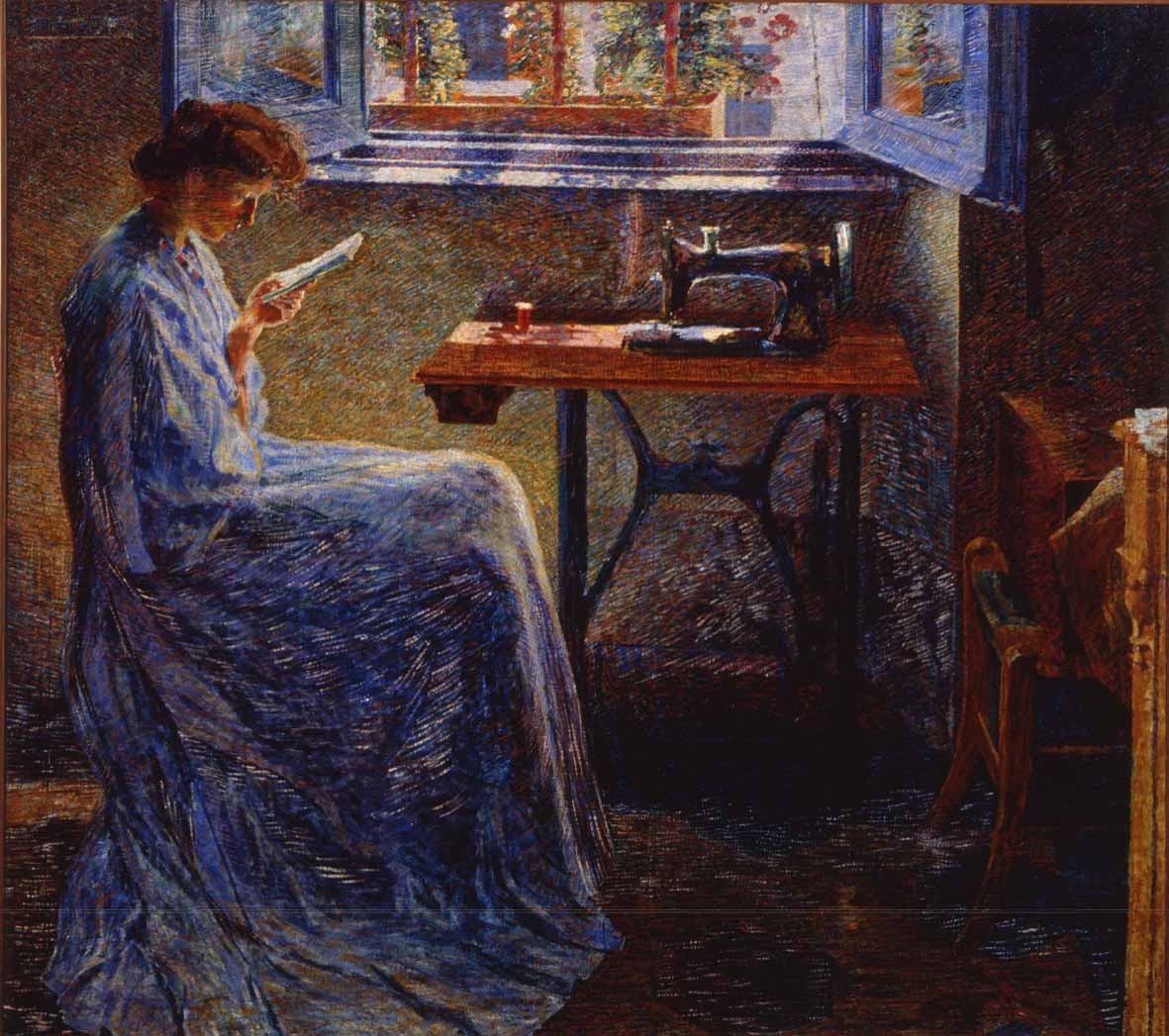

L’evocazione di quell’“ideale” cui aspira l’arte di Boccioni non avviene, com’è lecito attendersi, soltanto attraverso la pittura di paesaggio. Ci sono, intanto, opere dagli accenti più spiccatamente simbolisti, come Veneriamo la madre o Beata solitudo, sola beatitudo, poste a confronto con un’Assunzione di Gaetano Previati, e c’è poi tutto l’insieme delle figure, dai ritratti sino ad arrivare al Romanzo della cucitrice. Questo filone è anticipato da un capolavoro di Giovanni Sottocorniola, Mariuccia, raffinatissimo ritratto d’una bambina in controluce, eseguito a pastello, esposto soltanto una volta nel 1985, che dà conto al pubblico delle ricerche più aggiornate dei divisionisti che esplorano la luce, la torturano, la scompongono, la indagano per cercare gli effetti più vibranti ed evocativi. È il tempo dei capolavori dell’ultimo Boccioni prefuturista, preannunciati da due intensi lavori su carta, la Sorella che lavora, ritratto della sorella Amalia intenta a cucire, e Mia madre, entrambi caratterizzati da un superamento del vero orientato in due direzioni diverse, il primo verso l’impressione e il secondo verso un idealismo quasi rinascimentale (Boccioni, parlando del disegno a inchiostro della madre, dichiarava d’essersi ispirato a Dürer e a Raffaello). Ecco, dunque, il Boccioni più sperimentale: se Controluce, opera del 1909, malgrado i non ancora recisi legami con Balla dimostra ormai una piena libertà, specialmente nella scelta del taglio compositivo e nella riflessione sulla luce (è opera in cui l’artista, sosteneva Calvesi, “realizza così pienamente la conversione in dato espressivo di quella carica luminosa e di quell’intensa e densa sensibilità materica”), il Ritratto di Fiammetta Sarfatti, opera del 1911 (e quindi leggermente posteriore all’orizzonte temporale preso in considerazione dalla mostra), è puro effetto cromatico e luministico, mentre Il romanzo della cucitrice è uno dei culmini dell’“idealismo” boccioniano prefuturista: la protagonista, scrive D’Agati, “è astratta dalla realtà che la circonda, vive in un’alterità spazio-temporale silente, quasi da sogno”, con la luce che si fa “mezzo di concretizzazione di questa momentanea sospensione”, con la semplificazione estrema della composizione, elementi che convinceranno lo stesso Boccioni d’esser riuscito ad avvicinarsi a Previati, d’esser riuscito nel tentativo di “versare il vero nella forma dell’idea”. Qualche mese dopo, Boccioni avrebbe dipinto la Rissa in galleria e soprattutto La città che sale, dipinti che si pongono convenzionalmente agl’inizî del suo viaggio nel futurismo.

Non è stato un percorso lineare, quello di Boccioni: la sua ricerca è fatta di continui ripensamenti, di sguardi a ritroso, d’avanzamenti improvvisi, di delusioni e pentimenti, di scatti ed entusiasmi. Il Controluce ancora legato a Balla, per esempio, è successivo al Romanzo della cucitrice. Certe illustrazioni di fantini simili a quelle che più annoiavano il Boccioni esordiente coincidono con i mesi delle sue ricerche milanesi più moderne e aggiornate. Anche in seguito, da pittore futurista, tenderà a rivedere certi giudizî maturati negli anni che precedono la sua svolta. Dalla mostra della Fondazione Magnani Rocca emerge dunque il percorso vario ed eterogeneo di una personalità estremamente complessa che non mancherà di sperimentare attraverso qualunque mezzo: in questo senso assume una non trascurabile rilevanza, nell’itinerario di visita, il focus dedicato all’incisione, presentato nella sezione padovano-veneziana (Boccioni praticò l’incisione a Venezia assieme ad ALessandro Zezzos), con anche alcune opere inedite. Un percorso decisivo per il Boccioni futurista: l’elaborazione efficace di una pittura degli stati d’animo, che porta Boccioni a inserirsi nel solco dell’arte più aggiornata del proprio tempo, è il preludio alla nascita del Boccioni futurista ed è il punto d’arrivo d’una mostra che, forte d’un gruppo di lavoro consolidato (composto in parte dagli stessi professionisti che, per esempio, lo scorso anno lavorarono alla bella mostra sul primo Dudreville alla Fondazione Ragghianti di Lucca), si pone tra le iniziative più interessanti della stagione.

Il catalogo, infine, si pone come importante strumento che aggiorna gli ormai già numerosi studî sul Boccioni prefuturista tracciando un approfondito percorso anche qui suddiviso per tappe geografiche (a ogni città corrisponde un diverso saggio dei curatori), rimandando ai capisaldi storici della bibliografia boccioniana e dando conto delle più recenti novità e degli ultimi ritrovamenti. A completamento, un saggio di Stefano Roffi, direttore della Magnani Rocca, che approfondisce i legami tra Boccioni e la musica partendo da una delle più preziose opere della collezione della fondazione parmense, ovvero l’esemplare della Melancolia I di Albrecht Dürer, da considerare parte integrante dell’esposizione su Boccioni. “Dürer”, scriveva l’artista che nutriva per lui una sorta di adorazione, “è grande è un titano è terribile quanto può esserlo il genio della sua creazione”. Anche osservando le opere di Dürer, lasciandosi trascinare dalla calma e dalla forza delle sue composizioni, Boccioni sarebbe arrivato a immaginare la sua arte “come una sinfonia di colori, di linee e vibrazioni”, scrive Roffi. E ci sarebbe riuscito.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).