Gino Romiti inedito tra D'Annunzio e Angelo Conti. La mostra a Livorno e Collesalvetti

“Ecco un libro di fede, ecco un trattato di amore, composto da un candido e fervidissimo spirito, da un esegete entusiastico a cui l’opera d’arte non appare se non come la religione fatta sensibile sotto una forma vivente”: son queste le parole con cui Gabriele d’Annunzio introduceva La beata riva di Angelo Conti, di cui il Vate era amico e profondo estimatore. Il trattato d’estetica di Conti veniva pubblicato nel 1900, lo stesso anno in cui D’Annunzio dava alle stampe Il fuoco (Eleonora Duse gli avrebbe chiesto di mandargli entrambi i volumi: “Voglio leggere i due libri dei due fratelli che tanto e così poco si somigliano”), e cinque anni dopo che Conti licenziava il suo libro sul Giorgione, che forniva le premesse su cui poi il critico avrebbe impostato La beata riva. Era stato D’Annunzio a recensire il libro sul pittore veneto, offrendone una lettura che avrebbe poi usato anche come introduzione a La beata riva: per Conti, il critico d’arte è continuatore dell’opera dell’artista poiché capace di penetrare l’essenza del suo lavoro e trasmetterla al pubblico, poiché in grado di sondare il mistero che sottostà alla sua creatività, poiché capace d’illuminare i simboli adoperati dall’artista. Contemplare un’opera d’arte, secondo Conti, è come attingere dall’acqua del fiume Lete (da cui il titolo del suo libro): significa dimenticare gli affanni, vivere un momento d’oblio, “una tregua breve alle angoscie dell’esistenza”. Manifesto eloquente e spiritualizzante dell’estetismo del primo Novecento, La beata riva proclama un’identificazione pressoché totale tra arte e vita, assegna all’arte il ruolo di rivelatrice della natura (e a sua volta come prodotto della natura: “l’opera geniale nasce formata con la stessa spontaneità con la quale nasce formato ogni organismo vivente”), paragona l’artista al bambino che vede tutto con senso di meraviglia.

Le idee di Conti ebbero modo di germogliare a Livorno: proprio lì, sulle rive del Tirreno, l’estetismo contiano contribuì a ravvivare un ambiente fervido e fecondo, dove la lezione di Guglielmo Micheli aveva dato linfa a una generazione di giovani talenti (basterebbero i nomi di Amedeo Modigliani, Gino Romiti e Llewelyn Lloyd), dove la presenza del poeta siciliano Enrico Cavacchioli accese una diffusa passione per le pulsioni dannunziane, dov’era ancora attivo Vittore Grubicy che aveva condotto in città il verbo divisionista, dove i più giovani erano affascinati dall’esoterismo del belga Charles Doudelet. Questo il clima in cui si formò e si sviluppò l’estro di uno dei maggiori artisti del tempo, Gino Romiti, che non rimase immune alla malia del mito dannunziano, al misticheggiante senso del bello di Conti, al carisma di Cavacchioli. E questa è la tesi al centro della mostra La beata riva. Gino Romiti e lo spiritualismo a Livorno, curata da Francesca Cagianelli, che la Fondazione Livorno e la Pinacoteca Comunale “Carlo Servolini” di Collesalvetti dedicano al grande e prolifico pittore livornese, concentrandosi su di un periodo ben preciso della sua carriera: quello che va dalla formazione fino agli anni Trenta, periodo a partire dal quale la sua produzione s’assesterà sul filone paesaggista e non risulterà più attratta dalle visioni spirituali della giovinezza.

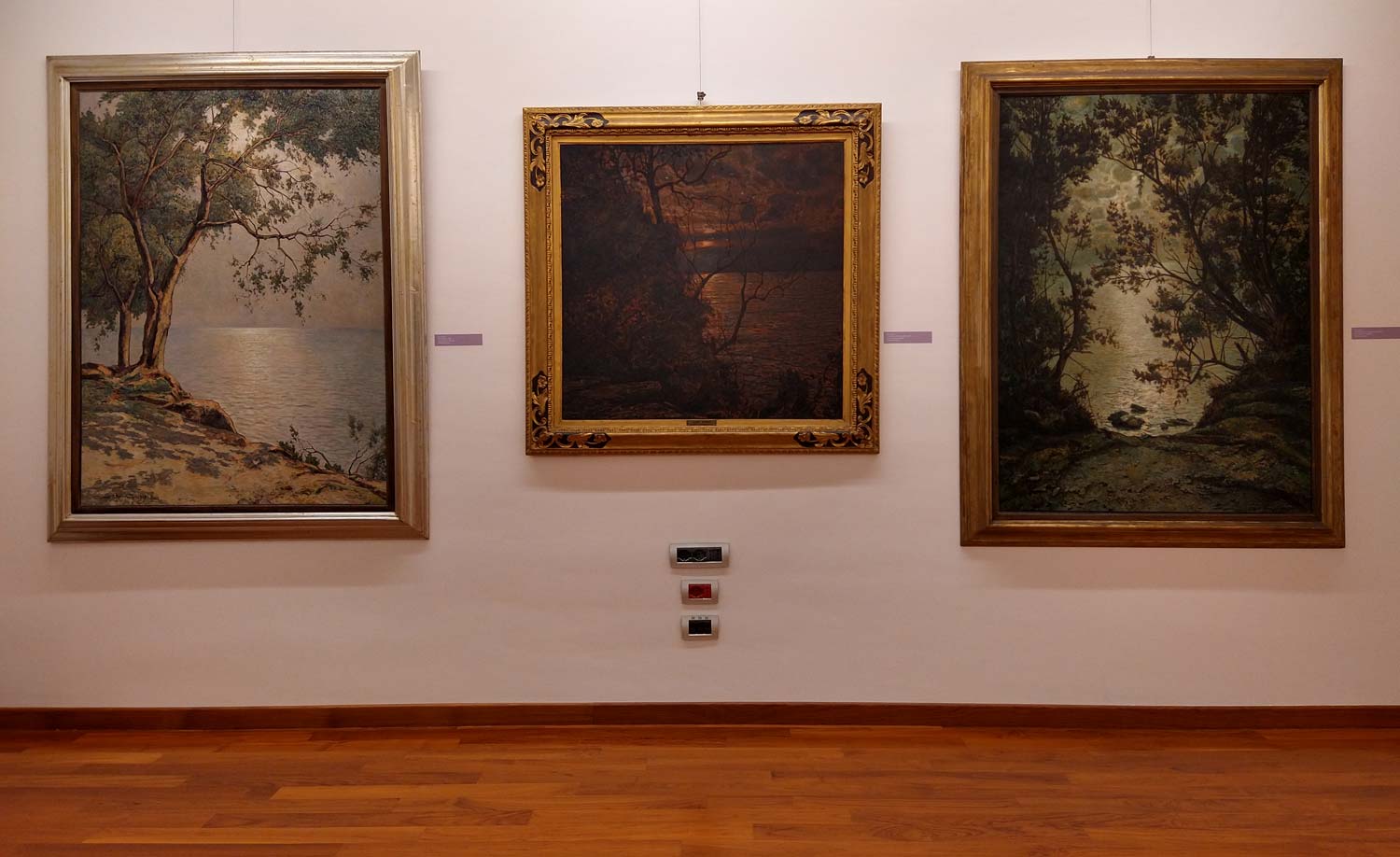

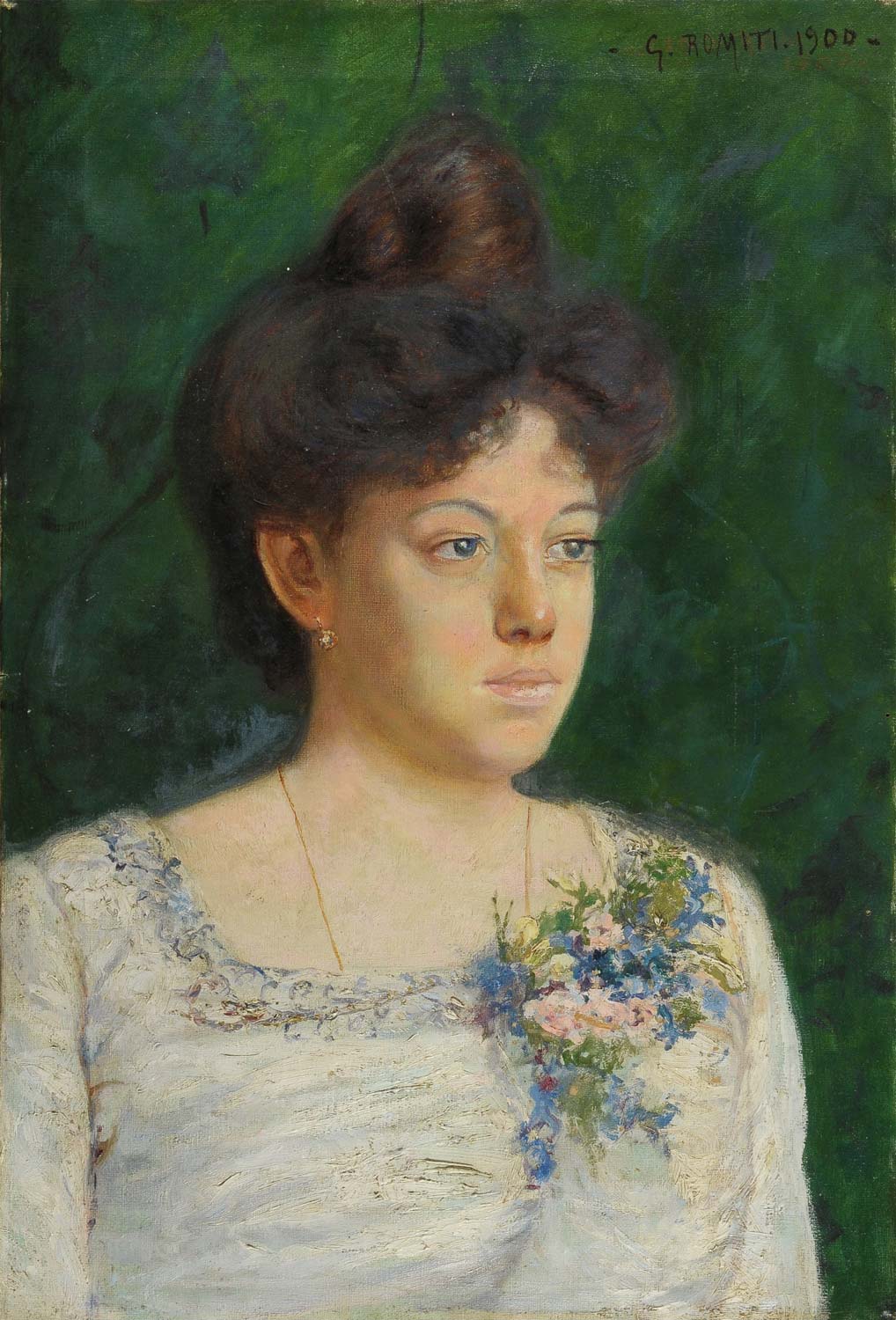

Alla Fondazione Livorno, la mostra comincia tuttavia sondando la crescita di Gino Romiti anche al di là della fascinazione ch’ebbe per i temi esoterici e spirituali, seguendo l’artista livornese fin dagli esordi avvenuti nel solco d’una pittura ben più tradizionale di quella di cui si sarebbe reso capace più avanti: ecco dunque che l’inizio della mostra, con la prima sezione sulle prime fasi della carriera di Romiti, è affidato a un paio di ritratti (Donna con myosotis e Ritratto di signora, rispettivamente del 1900 e del 1901) che rivelano l’attitudine d’un artista ancora allineato alla pittura macchiaiola, benché il Ritratto di signora, nella luce che colpisce il volto ravvivandolo d’inattesi bagliori e nello sfondo che, fluido, avvolge il profilo della donna, lasci intravedere già i primi segni d’un cambiamento che puntualmente giungerà coi dipinti successivi che la mostra allinea in rigorosissimo ordine cronologico. Su di un’unica parete si dispongono una Tamerice del 1907, scorcio del lungomare di Livorno dov’è possibile scorgere i primi avvicinamenti alla pennellata divisa, e poi soprattutto una Marina e una Sinfonia del mare del 1909 in cui il linguaggio del Romiti che s’avvicina con tenore lirico alla natura (financo nella scelta dei titoli dei quadri) si mostra già pienamente compiuto: l’eterna poesia del mare che tanto risuonerà nell’animo di Romiti, per tutta la sua lunga esistenza, in questi dipinti si fa luce crepuscolare che delicatamente si rifrange su di un mare calmo e reso biancheggiante dai riflessi della luce dell’ultimo sole che colpisce le increspature della distesa azzurra, entro composizioni sempre all’insegna del più composto equilibrio tra la misura del mare e quella della terra. Fin da questi primi lavori, Romiti dimostra di saper ben parlare le “parole dell’arte”, per adoperare un’espressione di Conti: “la natura”, scriveva nelle prime pagine de La beata riva, “anche nei suoi aspetti apparentemente più calmi (anzi massime in questi) è tutta uno spasimo, è tutta una frenesia di rivelarsi e d’esprimere, per mezzo dell’uomo, il segreto della sua vita”. L’artista buono è l’artista che riesce a dar voce alle parole della natura per tramite delle parole dell’arte.

In quelle date non mancheranno tuttavia, nel repertorio romitiano, anche divagazioni su quel “decadentismo funerario mutuato da Cavacchioli” e quindi nell’“estetica rosacrociana di Doudelet”, come scrive Cagianelli nel suo saggio in catalogo. Lo si vedrà però nella sezione alla Pinacoteca di Collesalvetti: i capitoli alla Fondazione Livorno si concentrano, al contrario, sulla “declinazione della formula divisionista già elaborata nel corso dell’alunnato micheliano in direzione del registro panteistico” percorso da Vittore Grubicy, cui Romiti s’accosta già fin dai primi anni del Novecento. È a Grubicy che rimanda in generale il tenore da paysage-état d’âme delle vedute di Romiti, incluse le marine, ed è sempre Grubicy a esser richiamato pure da certe soluzioni compositive, come la costante presenza di esili alberi in primo piano a far quasi da filtro tra il riguardante e il paesaggio: ne osserviamo in alcune vedute silvestri come il Tempietto nel parco o Il sole nella villa, ma il ricordo della lezione di Grubicy sarà vivo anche a distanza di anni, come nell’Uliveta del 1920 (di cui si conosce anche una versione in scala ridotta di quella esposta in mostra), e in alcune opere della seconda sezione (intitolata La gioia infinita: verso l’Eterna melodia), a partire da Tramonto e plenilunio velato del 1924 e addirittura Poesia della notte - Quercianella del 1938 che riportano alla mente il celebrato e seminale Poema invernale dell’artista milanese che col suo gruppo oggi conservato alla GAM di Milano tocca probabilmente il vertice del paesaggio stato d’animo italiano. A far da tramite tra le due sezioni è un meraviglioso Tramonto, conservato nella collezione della Fondazione Livorno, ch’è forse tra le opere che più rivelano il talento di Romiti, la sua originalità di pittore che, com’ebbe a far notare la stessa Cagianelli nella sua monografia del 2007, seppe far evolvere la pittura di macchia (Romiti era stato allievo di Giovanni Fattori, oltre che di Micheli) in un’arte profondamente evocativa, ricca d’accenti simbolisti, e dove un brano di paesaggio non è mai semplice mímesis, ma è semmai una poesia espressa coi colori, è il sentimento dell’artista che investe un tratto di costa, un bosco, una scogliera, una rupe sul mare, uno scorcio di campagna, e s’accende all’unisono con ciò che vede. Il valore di un quadro, diceva lo stesso Romiti, è tale “in quanto riesce ad esprimere uno stato d’animo e non in quanto è capace d’offrire all’osservatore un gioco piacevole, elegante, armonioso, di colori e di linee”.

E Romiti, scriveva nel 1922 il critico Giovanni Rosadi commentando proprio il Tramonto che già all’epoca era nelle raccolte della Cassa di Risparmio di Livorno, “si compiace di raccogliere l’emozione che riceve dagli aspetti della natura e di ritrarli in forme fantasiose, qualche volta bizzarre, ma vivificate sempre da un senso equilibrato di armonia”. La seconda sezione della mostra offre così al visitatore un nucleo di meditazioni sul tema della luna, quello che forse negli anni Venti più e meglio muoveva l’animo del pittore. Su queste opere poté avere un certo ascendente Mario De Maria, il “Marius Pictor” che già negli anni Settanta dell’Ottocento aveva esposto a Livorno e che poco dopo avrebbe eseguito le illustrazioni per la Isotta Guttadauro di Gabriele d’Annunzio, artista apprezzatissimo da Angelo Conti per la capacità delle sue immagini di svegliare le “dormienti fantasie”, come avrebbe scritto lo stesso Conti (con lo pseudonimo “Doctor Mysticus”) recensendo una sua mostra del 1887 su La Tribuna, in cui lodava la sua “luna fantastica, profondamente malinconica, come l’anima sua”. E come non cogliere anche un riflesso dell’anima di Romiti nel suo Plenilunio velato, opera della Fondazione Livorno in cui la luna piena appare quasi timida, nascosta dietro i rami secchi d’un arbusto, celata da una lieve coltre di nubi, ma comunque forte abbastanza da rischiarare un brano di costa e mostrarcene il profilo? O ancora nella fattoriana Marina del 1929 e nel Notturno lunare, opere dove la luna non si vede, ma la sua presenza vive nella luce che rischiara un mare placido e sereno, di cui par quasi di sentire il profumo, la melodia delle onde che accarezzano la distesa scura degli scogli che contrastano col candore dell’acqua illuminata? O nella più tormentata Poesia invernale, dove il mare agitato e il profilo della costa richiamano elementi indubbiamente nomelliniani? Sembra allora di trovare, nella figura di Romiti, il poeta “pio e nemico del sonno” che si commuove davanti alla luna nelle famose Tristesses de la lune di Baudelaire: “Un poète pieux, ennemi du sommeil, / Dans le creux de sa main prend cette larme pâle, / Aux reflets irisés comme un fragment d’opale, / Et la met dans son coeur loin des yeux du soleil”.

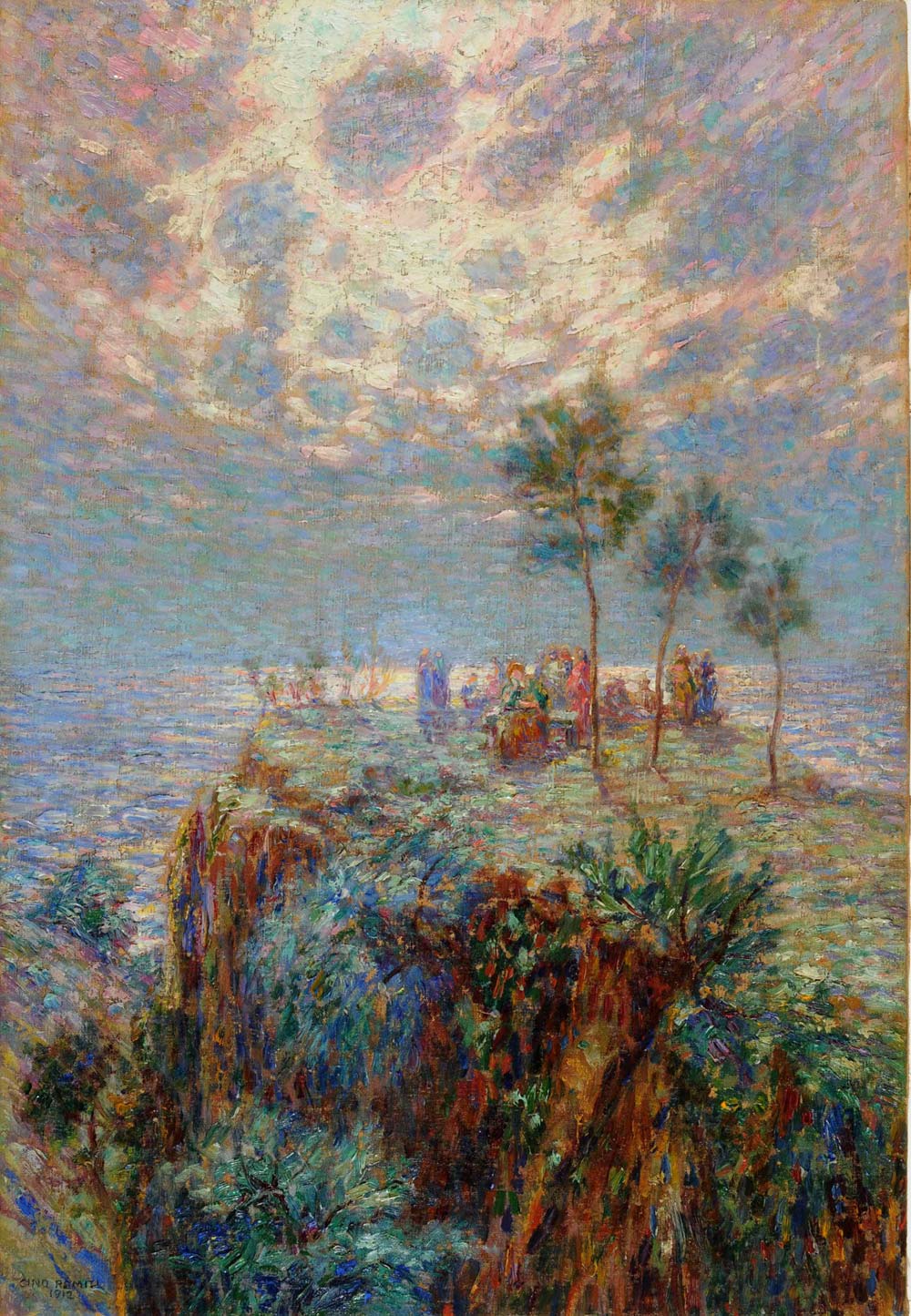

Passando alla Pinacoteca di Collesalvetti si visiterà la sezione più originale della rassegna, quella tesa a cogliere il percorso del Romiti spirituale, cominciando con un’opera inedita del 1903, Centauro nel bosco, che Cagianelli individua come dipinto “all’origine di tutto un filone faunesco di ambito labronico”, che sarebbe stato poi percorso da artisti come Carlo Servolini e Mario Pieri Nerli. Le scaturigini di quest’immagine, un potente e quasi stregonesco notturno che in mostra dialoga con I primi canti della sera del 1900, precoce tentativo d’affrancamento dalla poetica della macchia in favore d’una ricerca dalle intonazioni più criptiche, secondo la curatrice sono da rintracciare proprio nell’avvicinamento di Romiti alle idee estetiche di Angelo Conti e nell’interesse del giovane pittore livornese per i testi pittorici di Grubicy, in un clima generale d’entusiasmo per lo spirituale che aveva investito la Toscana d’inizio Novecento, in polemica col positivismo, come accadeva del resto un po’ in tutta Europa. Il fascino per le tematiche esoteriche affiora anche in una Contemplazione del 1912 dove, caso raro nella produzione di Romiti di questi anni, notiamo un assembramento di figure sulla sommità d’una rupe a picco sul mare, che ci lascia fantasticare su chi siano, cosa stiano facendo, quali riti stiano compiendo seduti in circolo sotto la tenue luce serotina che investe la costa labronica. La successiva opera di grande formato I giardini del mare del 1914, in prestito dalla Fondazione Cirulli di Bologna, oltre a evocare l’armoniosa musicalità di tanta pittura di Romiti (varrà la pena evidenziare che gran parte della produzione dell’artista non può esser spiegata senza immaginare le ispirazioni che doveva cogliere dalla musica, sempre sull’onda dell’estetica contiana), con quelle lame di luce che segnano forse il massimo punto di tangenza del pittore livornese con le coeve ricerche dei futuristi, consentono, al pari del dipinto di poco precedente Verso la luce esposto sulla stessa parete, un affondo sui “giardini abbandonati all’ombra” sui quali, nel catalogo, lo studioso Dario Matteoni interviene con un saggio dedicato, alla ricerca di possibili “scenari dannunziani” che Romiti poté forse ricavare dalla lettura del Poema paradisiaco, il poema dei giardini di Gabriele d’Annunzio. I versi immortali del Vate che, nel suo poema, attribuisce un ruolo quasi salvifico al giardino (si pensi, tra i tanti, a quelli indimenticabili di Consolazione), probabilmente mossero Romiti alle sue immagini di giardini (alcune, e forse anche più congruenti, sono esposte nella sezione di Livorno della mostra), sebbene non si possa parlare di mere traduzioni. Del resto, scrive Matteoni, “non si tratta di una subordinazione, quanto piuttosto di una trasposizione pittorica di un immaginario ampiamente divulgato nella cultura artistica e letteraria di quel primo decennio del Novecento”.

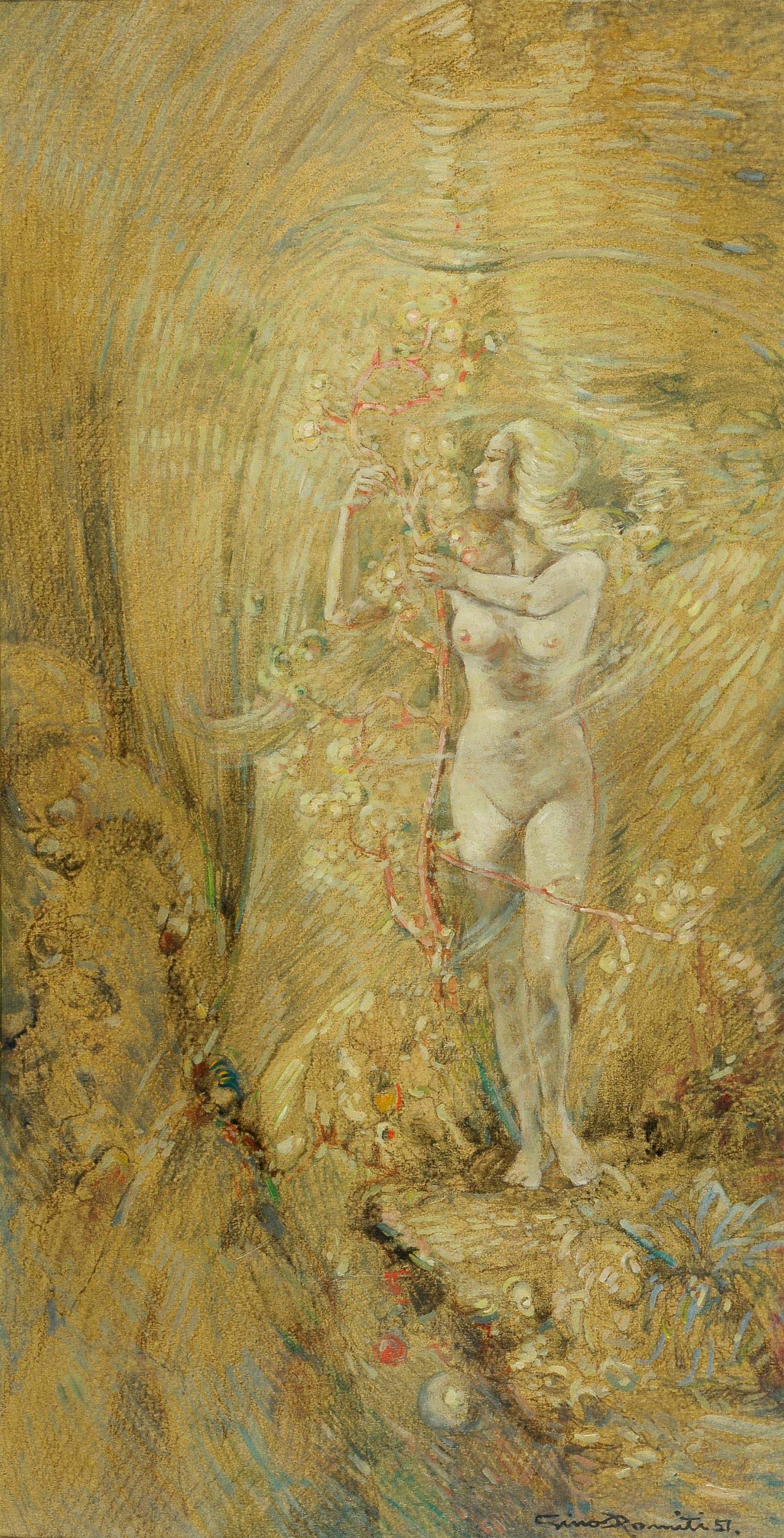

Il viaggio nell’arte di Romiti si conclude con un Fondo marino, appartenente a un filone molto praticato dal pittore livornese (per questo, nella sua città, sarebbe divenuto noto come una specie di pittore-palombaro, anche se in realtà non s’immerse mai una volta in tutta la sua vita: amava ribadire che i suoi fondali erano frutto della sua intuizione, della sua fantasia), e con due opere dove compie il suo ingresso a pieno titolo il tema del fantastico, dacché L’agguato e la Sirena vedono per protagoniste leggiadre creature marine che si muovono tra le onde. Interessante rilevare che la Sirena è l’unica opera della mostra che non appartiene al periodo indagato dalla curatrice: è infatti una tavola del 1957, dunque della maturità estrema di Romiti, posta a conclusione del percorso per dimostrare come, nonostante la sua virata verso temi più rassicuranti, per così dire, a partire dagli anni Quaranta, l’interesse per certi argomenti percorsi sin dagl’inizî della carriera non sarebbe mai venuto meno.

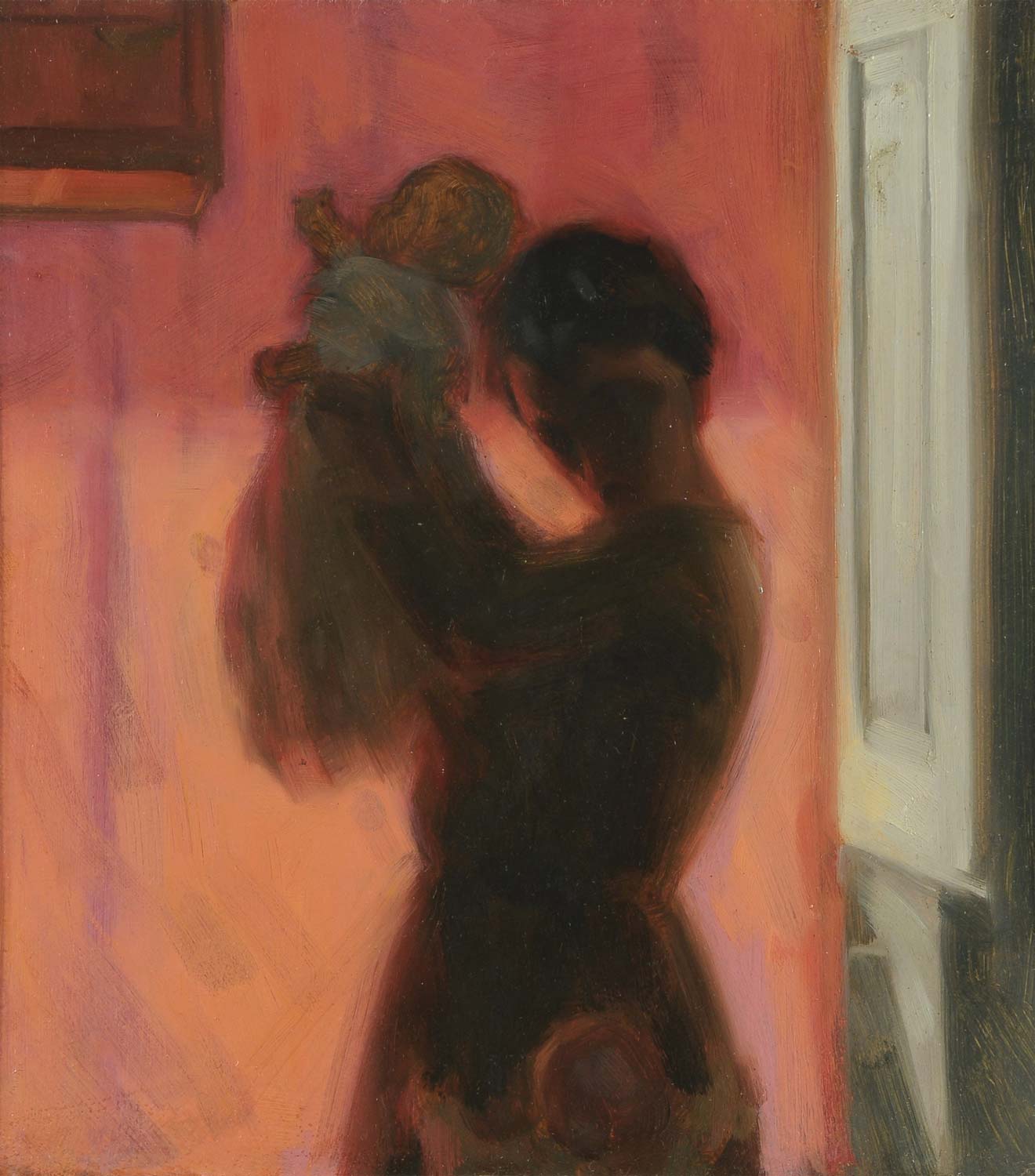

L’esposizione termina con due sezioni che ricostruiscono il contesto nel quale Romiti operò. La prima, Il volto dell’azzurro. Protagonisti e cenacoli sulla riva del Tirreno tra la scuola di Micheli, il Caffè Bardi e Bottega d’Arte, presenta una teoria di opere d’artisti che frequentarono gli stessi ambienti di Gino Romiti: ecco allora Llewelyn Lloyd che come lui studiò da Micheli, presente con due opere, ecco un’Epopea di Plinio Nomellini del 1904, una di quelle vedute marine che Romiti terrà presente qualche anno dopo per le sue “poesie del mare”, e poi ancora l’immancabile Charles Doudelet, un insolito e struggente Renato Natali (Amanti del 1910-1911), un rarissimo artista riscoperto in occasione di questa mostra, Giuseppe Maria Del Chiappa, presente con un’Allegoria neorinascimentale, la poetica Maternità di Manlio Martinelli e poi alcuni artisti più giovani che sarebbero convenuti proprio attorno allo stesso Romiti. Tra questi val la pena menzionare Mario Pieri Nerli che esplora i temi del favoloso (La fanciulla e il mostro marino), un Gastone Razzaguta molto più terreno ma non meno potente nel descrivere, nella sua Miseria del 1917, una povera famiglia di pescatori in controluce, triste su di una banchina immersa nella foschia, e poi Raoul Dal Molin Ferenzona con le sue fantasie orientaleggianti. Presenti anche alcuni estrosi artisti vicini al divisionismo di Grubicy, reinterpretato però in chiave più radicale, quasi estremista: Benvenuto Benvenuti e Adriano Baracchini Caputi, entrambi animati dalla ferma volontà di sondare tecniche innovative. La chiusura è affidata a un focus sul tema della sirena, con incisioni raccolte da Emanuele Bardazzi (che all’argomento dedica anche un saggio in catalogo) per sondare la fortuna di questa mitologica figura nell’arte europea del tempo: si va dunque da Rops a Waterhouse, da Greiner ad Alberto Martini.

La rassegna di Livorno e Collesalvetti intende pertanto aprire un nuovo fronte di ricerca su Romiti, finora sondato soprattutto per la produzione più affine a quello della tradizione macchiaiola: Romiti, del resto, è sempre stato inserito dalla critica nel solco della pittura postmacchiaiola, e scopo della mostra di Livorno e Collesalvetti è invece dimostrare che la sua produzione conobbe una ben più ampia varietà di quella che gli è solitamente riconosciuta, complice anche un’attività molto prolifica sul finale della carriera, dagli anni Quaranta in poi (attività ch’è quella più nota al pubblico e anche agli stessi conoscitori dell’arte di Romiti). Per giungere a questa nuova indagine storiografica su Romiti, Cagianelli ha sondato una gran quantità di materiali d’archivio, a partire dai quali ha costruito una mostra divisa in cinque sezioni che, come s’è visto, ritracciano l’avvio della carriera di Romiti, calandola nel contesto della Livorno d’inizio Novecento, una delle città italiane più culturalmente e artisticamente vivaci del periodo. Una Livorno che, anche prima della nota esperienza del Caffè Bardi, che a partire dal 1908, data della sua apertura, fu punto di ritrovo dei più aggiornati artisti livornesi del tempo (oltre allo stesso Romiti si possono annoverare Renato Natali, Mario Puccini, Benvenuto Benvenuti, Gastone Razzaguta, Umberto Fioravanti, Manlio Martinelli), già tra il 1895 e il 1900 era “una sorta di laboratorio di aggiornamenti divisionisti e pulsioni simboliste”, scrive Cagianelli: una “Livorno addirittura mitica, trasfigurata dalla genialità visionaria di alcuni protagonisti di un cenacolo unico in Italia”, al quale in giovanissima età già partecipavano molti dei futuri animatori del Caffè Bardi.

Piacevole mostra di ricerca, dunque, che segue d’un anno quella che sempre la Pinacoteca Collesalvetti dedicò a Charles Doudelet, altra esposizione mossa dall’obiettivo di ricostruire le vicende culturali della Livorno d’inizio Novecento, ch’ebbero pochi altri pari in Italia e rivestirono un’importanza rilevante nell’ottica più ampia della cultura europea del tempo, nonostante si tratti di storie poco note. La mostra La beata riva. Gino Romiti e lo spiritualismo a Livorno, anche grazie a un approfondito catalogo, offre così il proprio contributo per far riemergere una parte non secondaria di queste vicende, oltre che per far conoscere più a fondo un artista tra i più interessanti del primo Novecento italiano.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).