Le sinopie di Pisa: cosa sono, a cosa servivano, come furono scoperte

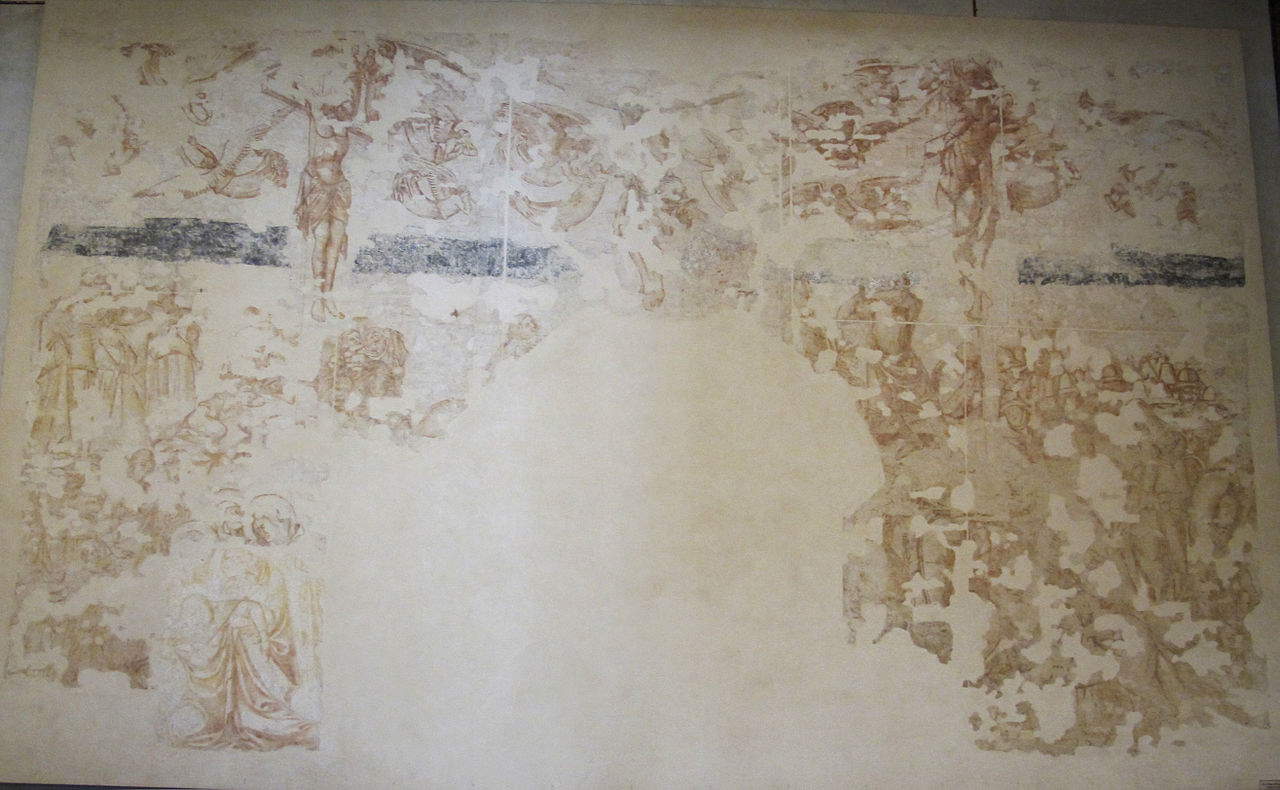

Una collezione che viene definita da più parti “unica al mondo”: è quella del Museo delle Sinopie di Pisa, costituita interamente da sinopie. Si potrebbe definire la sinopia come il disegno preparatorio dell’affresco: è uno degli elementi meno conosciuti dell’arte medievale e rinascimentale italiana, ma si tratta di realizzazioni estremamente interessanti poiché spesso costituiscono l’unica testimonianza delle prime fasi di realizzazione di un affresco, oltre che le uniche attestazioni della grafica di un artista. Il termine “sinopia” deriva dal nome di Sinope, antica colonia greca situata sull’attuale costa turca del Mar Nero, oggi moderno centro industriale e in passato famosa per il suo pigmento rosso bruno, la “terra di Sinope”, utilizzato dagli artisti medievali. Veniva adoperata in un composto realizzato semplicemente con questo pigmento e acqua: il risultato, dal color ruggine, veniva adoperato per tracciare bozze dettagliate del lavoro finale che venivano eseguite direttamente sulle pareti per consentire agli artisti di pianificare la composizione, le proporzioni e i dettagli degli affreschi.

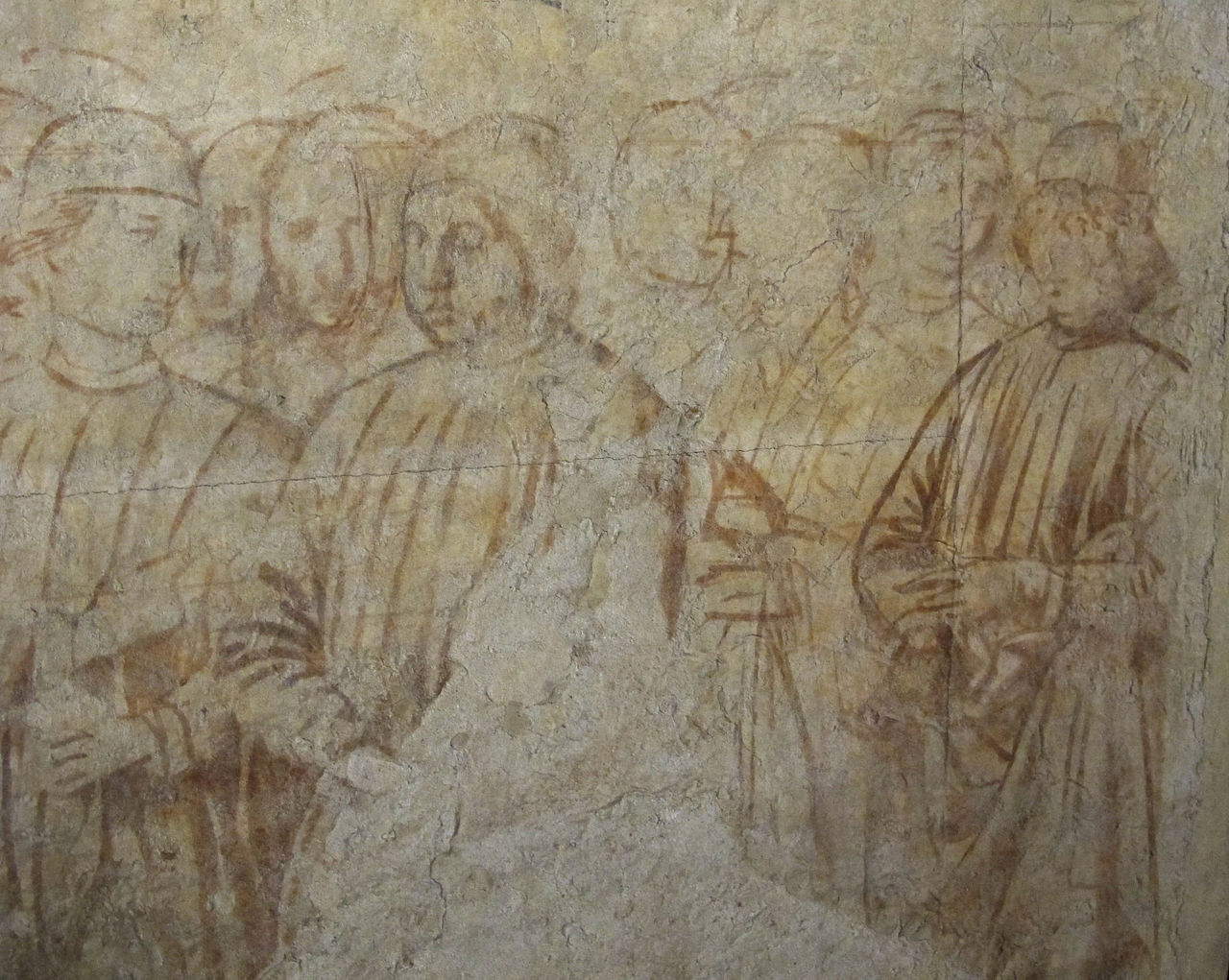

In primo luogo, l’artista stendeva uno strato d’intonaco sulla parete, dello spessore di circa un centimetro: era l’arriccio, uno strato che veniva lasciato appositamente ruvido per fare in modo che gli strati successivi aderissero meglio. Era proprio sull’arriccio che veniva stesa la sinopia. Dapprima l’artista tracciava un abbozzo a carboncino per creare un primo schema, dopodiché, quando si riteneva soddisfatto, ripassava il tutto con la terra rossa e definiva meglio i dettagli, come le espressioni dei personaggi, i volti, i panneggi, gli effetti di luce. La sinopia, che era la prima traduzione su muro di un disegno che nasceva su carta, serviva come una sorta di guida per l’artista: una volta terminata, l’artista stendeva un nuovo strato d’intonaco, chiamato “intonachino”, che era liscio in quanto serviva per ricevere il colore. L’intonachino va immaginato come una sorta di velo trasparente, che lasciava quindi intravedere la sinopia in modo che l’artista potesse seguire la traccia, andando a dipingerla col colore che veniva dunque steso su porzioni di intonaco che dovevano rimanere umide, ragion per cui il lavoro veniva suddiviso in “giornate”, ovvero parti di intonaco che l’artista dipingeva e che corrispondevano a singole giornate di lavoro (da cui il nome).

Le sinopie di Pisa rappresentano un caso unico al mondo di sinopie per un intero ciclo di affreschi che si sono conservate e sono state poi tutelate e valorizzate per essere esposte al pubblico al fine di raccontare questo affascinante e poco conosciuto aspetto dell’arte medievale: nelle sale del Museo delle Sinopie si dipana dunque un capitolo straordinario della storia dell’arte, che rivela dettagli preziosi sui processi creativi degli artisti e sulla cultura dei tempi antichi. La scoperta delle sinopie pisane avvenne tuttavia in circostanze drammatiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un bombardamento americano del 27 luglio del 1944 danneggiò gravemente il Camposanto Monumentale di Pisa, una delle strutture più emblematiche del complesso della Piazza dei Miracoli. Una granata, in particolare, colpì il tetto, provocò un incendio e causò gravi danni, in diversi casi irreparabili, a molti affreschi dalle pareti. Subirono danni alla superficie dipinta le opere degli artisti pisani e fiorentini del Trecento che raffiguravano le storie della vita di san Ranieri, patrono della città, quella di Giobbe, e stesso destino ebbe la Crocifissione di Francesco Tarini. Danni minori vennero subiti dalle Storie della Creazione di Piero di Puccio. Gli spettacolari affreschi del Trionfo della morte e della Tebaide di Buonamico Buffalmacco subirono gravi danni anche al supporto, dal momento che l’intonaco era stato steso sopra un incannicciato fissato al muro con chiodi. I danni più gravi vennero invece subiti dal ciclo dell’Antico e Nuovo Testamento di Benozzo Gozzoli: alcune storie del ciclo vennero letteralmente ridotte in briciole.

L’unico modo per garantire la conservazione di quello che aveva subito i danni minori era il distacco col metodo dello strappo, tecnica di rimozione di un affresco che consente di rimuovere la parte più superficiale della pittura, di uno spessore di circa due o tre millimetri. Le operazioni andarono bene: già nel 1948, l’architetto Paolo Sanpaolesi poteva testimoniare che i primi strappi, quelli degli affreschi del Trionfo della Morte e della Tebaide e di cinque delle storie più danneggiate del ciclo di Benozzo Gozzoli, “sono perfettamente riusciti, nonostante le difficoltà stagionali e quelle di varia natura inerenti alle specie degli affreschi e alle loro condizioni”.

Proprio in virtù delle caratteristiche di questa tecnica, che non intacca la parete come altre tecniche più antiche (per esempio il massello, noto anche come “stacco a massello”, che consiste nell’asportazione di grosse porzioni di muro), è stato possibile scoprire le sinopie degli affreschi che decoravano il Camposanto. Questa scoperta inaspettata permise agli studiosi di accedere a un tesoro artistico nascosto, in grado di offrire una nuova prospettiva sui metodi di lavoro degli artisti medievali e rinascimentali, almeno fino alla metà del Quattrocento, epoca a partire dalla quale la sinopia cominciò a essere progressivamente sostituita dalla più pratica tecnica dello spolvero: si trattava, infatti, del più grande nucleo di sinopie conosciuto all’epoca. La scoperta delle sinopie aggiunse valore al patrimonio artistico pisano e rischiarò di nuova luce le tecniche e le pratiche artistiche del passato.

In seguito, anche le sinopie furono rimosse dal Camposanto, principalmente per ragioni di conservazione, dal momento che si tratta di opere facilmente soggette a degrado, e poi anche perché un museo dedicato avrebbe permesso di valorizzare al meglio questo patrimonio. L’asportazione dei disegni preparatori avvenne nel 1979, e la conservazione di queste opere ha indubbiamente rappresentato una sfida significativa per gli esperti di restauro.

Dopo la loro scoperta, fu necessario rimuoverle con cura dalle pareti danneggiate e trasferirle su nuovi supporti per garantirne la conservazione a lungo termine. Questo cantiere, ha scritto lo storico dell’arte Luca Ciancabilla, rappresentò “una pagina di notevole importanza per la storia del restauro e della conservazione dell’antico patrimonio pittorico italiano”, dal momento che fu “un vero e proprio laboratorio sperimentale per la prassi estrattista, per la prima volta interessata non solo al distacco degli affreschi (che vennero collocati su più sicuro eternit invece che sulla oramai desueta tela), ma anche a quello delle sinopie sottostanti, oggetto anch’esse delle medesime attenzioni conservative e conoscitive, nonché, a lavori finiti, museografiche e quindi espositive”. Era una novità assoluta: “mai durante i tre secoli che avevano segnato l’evoluzione tecnica e storica della pratica estrattista, si era cercato di riportare alla luce anche il disegno sottostante il dipinto murale. A Pisa i bombardamenti non solo avevano causato un disastro a cui si era cercato di porre rimedio attraverso il capillare distacco delle pitture coinvolte, ma avevano favorito la scoperta e quindi il conseguente trasporto delle sinopie, facendo sì che quelle particolari testimonianze dell’arte antica divenissero, anche nelle altre realtà italiane, oggetto di nuovi e mai battuti studi artistici”, dal momento che la sinopia era in grado di mostrare il procedimento seguito dagli autori degli affreschi. L’esperienza pisana fu dunque inedita e pionieristica: “quel cantiere”, scrive ancora Ciancabilla, “segnerà infatti per sempre i decenni successivi aprendo in maniera netta e decisa alla più importante e generalizzata campagna di rimozione di affreschi e sinopie che il nostro paese abbia conosciuto nella sua storia recente; una fase che rappresentò il culmine della fiducia in quella particolare tecnica conservativa”.

Per valorizzare al meglio le sinopie si pensò di esporre le sinopie in un museo appositamente costituito. Per la sede, fu individuato lo Spedale della Misericordia, noto anche come Spedale Nuovo, antico ospedale progettato nel XIII secolo dall’architetto Giovanni di Simone (al quale si devono anche i lavori del primo cantiere del Camposanto), che realizzò anche, tra il 1257 e il 1286, la chiesa e l’aula del Pellegrinaio degli Infermi, che veniva utilizzata per assistere, oltre che i malati e i poveri, anche i pellegrini che transitavano per Pisa e avevano necessità. Negli anni Settanta del Novecento la struttura non era più in uso come ospedale e fu oggetto di un intervento finalizzato a renderla la nuova sede del museo. L’edificio venne restaurato tra il 1975 e il 1979 su progetto degli architetti Gaetano Nencini e Giovanna Piancastelli, dopodiché, proprio nel 1979, venne inaugurato il Museo delle Sinopie di Pisa, oggi tappa irrinunciabile per gli appassionati d’arte e storia durante una visita alla città. Il museo offre un percorso espositivo, forte anche del riallestimento del 2005 e della nuova illuminazione progettata dall’azienda Targetti, che permette di ammirare da vicino le sinopie del Camposanto Monumentale, in grado di garantire una visione unica sui processi creativi degli artisti medievali e rinascimentali, che non ha eguali altrove. Le sinopie esposte nel museo sono accompagnate da pannelli informativi che spiegano il contesto storico e artistico di ciascuna opera, così che i visitatori possano comprendere meglio il ruolo delle sinopie nella realizzazione degli affreschi e apprezzare l’abilità degli artisti che le hanno eseguite. Questa tecnica offriva agli artisti una certa flessibilità, permettendo loro di apportare modifiche durante il processo di realizzazione. Inoltre, le sinopie rivelano i cambiamenti e le correzioni apportate dagli artisti, fornendo preziose informazioni sulla loro metodologia e sulle loro intenzioni creative.

Come detto, tutte le sinopie di Pisa provengono dal Camposanto Monumentale: costruito nel XIII secolo, il Camposanto è noto per i suoi affreschi, che adornavano le pareti interne dell’edificio. Questi affreschi rappresentano un capolavoro dell’arte medievale e rinascimentale, con scene di soggetto religioso. Tra gli affreschi spiccano quelli di Buffalmacco, Benozzo Gozzoli, Andrea Bonaiuti, Spinello Aretino, Taddeo Gaddi, Antonio Veneziano, Piero di Puccio: la scoperta delle sinopie di questi artisti ha permesso di ammirare le loro abilità nel disegno e nella composizione, rivelando in maniera più marcata le differenze tra i diversi pittori, dal momento che l’esecuzione degli affreschi conduceva inevitabilmente a una maggiore uniformità stilistica, mentre dalle sinopie è possibile apprezzare meglio le singole personalità. Ad esempio, le sinopie di Benozzo Gozzoli, uno degli ultimi artisti ad attendere alla decorazione del Camposanto, mostrano talvolta una grande precisione nella resa delle figure e dei paesaggi, ma spesso i suoi disegni erano incompleti, perché gli era sufficiente mettere a punto qualche figura isolata sopra un tracciato prospettico per rendersi perfettamente conto di come sarebbe venuta l’opera finita. Altri invece, come Buffalmacco e Francesco Traini, preferivano avere un quadro più completo, pur nell’economia di segni che generalmente caratterizza le sinopie (non mancavano però elementi disegnati con tratteggi complessi e di attenti studi degli effetti chiaroscurali, come si osserva nelle sinopie della Tebaide di Buffalmacco).

Le sinopie di Pisa hanno lasciato un’eredità duratura nel campo della storia dell’arte e del restauro. Hanno stimolato la ricerca e l’innovazione nel campo delle tecniche di conservazione, contribuendo a sviluppare metodi più efficaci per preservare le opere d’arte antiche. Hanno ispirato una maggiore attenzione verso i disegni preparatori e gli schizzi degli artisti, riconoscendone il valore come opere d’arte a sé stanti, spesso in grado di offrire maggiori indicazioni rispetto alle opere finite. Questo ha portato a una rivalutazione del ruolo del disegno nella pratica artistica e a una più diffusa e costante valorizzazione dei processi creativi che portano alla realizzazione delle opere d’arte. Ecco perché le sinopie di Pisa rappresentano un capitolo affascinante, sebbene ancora poco conosciuto, della storia dell’arte italiana. La loro scoperta e conservazione hanno permesso di svelare i segreti del processo creativo degli artisti medievali e rinascimentali. E il Museo delle Sinopie, con la sua collezione unica, continua a preservare e a esporre queste opere straordinarie, che non sono soltanto un preziosissimo tesoro artistico, ma anche un’importante testimonianza culturale.

Per saperne di più su Pisa: https://www.turismo.pisa.it/

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERGli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo