La Deposizione del Rosso Fiorentino: una “allucinazione agghiacciante”

Una delle descrizioni più belle, più evocative e più celebri della Deposizione del Rosso Fiorentino, il capolavoro di Giovanni Battista di Jacopo (Firenze, 1494 - Fontainebleau, 1540) custodito alla Pinacoteca Civica di Volterra, si legge tra le pagine del Forse che sì forse che no di Gabriele D’Annunzio. Aldo e Vana, due protagonisti del romanzo dannunziano, sono entrati nel Palazzo dei Priori di Volterra, dove fu allestita la raccolta nel 1905, prima che venisse poi trasferita, nel 1981, nella sede odierna, a Palazzo Minucci-Solaini. Si trattengono davanti alla grande pala, Vana fa qualche passo, si chiude gli occhi e li riapre davanti alla Deposizione per considerarne “la muta tragedia”, il fratello la invita invece ad ascoltarne i suoni, il grido della Maddalena, il singhiozzo di san Giovanni. “Veramente la rossa veste della donna prona alle ginocchia della Santa Madre era come il grido della passione ancor tumida di torbo sangue. Gli sbattimenti interrotti della luce sul mantello giallastro del Discepolo erano come i singhiozzi dell’anima percossa. Gli uomini su gli scalèi erano come presi nella violenza d’un vento fatale. La forza s’agitava nei loro muscoli come un’angoscia. In quel corpo, ch’eglino traevano giù dalla croce, pesava il prezzo del mondo. Invano Giuseppe d’Arimatea aveva comprata la sindone, invano Nicodemo aveva recata la miscela di mirra e d’aloe. Già il vento della resurrezione soffiava intorno al legno sublime. Ma tutta l’ombra era in basso, tutta l’ombra sepolcrale era sopra una sola carne, era sopra la Madre oscurata, sopra il ventre che aveva portato il frutto di dolore”.

Il quadro del Rosso Fiorentino ha sempre goduto d’una buona fortuna presso la critica. Già Vasari, nella prima edizione delle Vite, scriveva che il Rosso “a Volterra dipinse un bellissimo Deposto di croce”. Parole pressoché identiche quelle del Riposo di Raffaello Borghini, dove si legge che l’artista “in Volterra dipinse un Deposto di croce bellissimo”. Nella settecentesca Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura, e architettura, si parla della “maravigliosa deposizione di Gesù Cristo dalla Croce”. Naturalmente non si contano gli elogi d’epoca contemporanea, oltre che gli omaggi, a partire da quello, celeberrimo, che Pier Paolo Pasolini rese al dipinto ne La ricotta, ricreandolo come tableau vivant assieme alla Deposizione del Pontormo. È, in effetti, una delle opere capitali del Cinquecento, tra le più poetiche, metafisiche, drammatiche e spregiudicate del secolo, oltre che, volendo affibbiare all’opera un’etichetta, uno dei capolavori dai quali prende avvio la stagione manierista.

La tavola fu commissionata al Rosso dalla Compagnia della Croce di Giorno di Volterra, e l’artista la dipinse nel 1521: da allora, rimase esposta nella cappella della compagnia, annessa alla chiesa di San Francesco, fino al 1788, quando fu spostata nella cappella di San Carlo all’interno della Cattedrale dopo che l’opera e la cappella vennero acquistate dai conti Guidi, che profittarono delle leggi che, a partire dal 1785, facevano cominciare le soppressioni ecclesiastiche nel Granducato di Toscana. In seguito, nel 1905, con l’allestimento della Pinacoteca Civica, l’opera venne subito lì trasferita, e da allora la sua storia è rimasta legata a quella del museo. Anzi: si potrebbe dire che la Deposizione del Rosso Fiorentino è quasi l’immagine della pinacoteca volterrana, il motivo principale per cui ci si reca in visita, spesso addirittura motivo per cui si va a Volterra.

Per l’arte del tempo si trattava d’un’immagine del tutto inedita: un dramma vivo e violento, una tragedia straniante, personaggi più simili a spettri che a persone, una composizione fisicamente impossibile, totale e assoluta negazione dell’equilibrio e dell’armonia rinascimentali. Una tavola “aggrovigliolata e bizzarra” come l’avrebbe definita André Chastel. O ancora “un’allucinazione agghiacciante”, se vogliamo riferirci all’espressione, forse ancor più efficace, coniata da Evelina Borea. A dominare lo schema compositivo dell’opera è la croce di Cristo che occupa tutta la grande tavola centinata in verticale: fulcro concreto e simbolico della scena, attorno all’altissimo legno di Gesù si dipana l’intera vicenda. Il corpo di Cristo, dipinto con un verde cadaverico, viene preso sotto alle braccia e sotto alle ginocchia da due personaggi che si sono arrampicati sulle due scale poggiate al braccio orizzontale della croce, una per lato, una davanti e una dietro. Del personaggio a destra, vestito con una tunica blu tenuta stretta da una fascia d’un arancio tenue, non vediamo la testa, nascosta dietro il braccio della croce. L’altro, quello mezzo nudo, è invece colto in una posizione irrealistica, mentre, girato di schiena, tiene Gesù per le ginocchia rimanendo in equilibrio sui pioli della croce con il solo piede destro, e tutto il peso del corpo spostato verso il figlio di Dio: nella realtà non potrebbe reggersi e cadrebbe dopo un secondo. Sopra, Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo stanno impartendo istruzioni ai due uomini: Giuseppe d’Arimatea urla con un braccio teso, la barba si confonde con la pelliccia che porta sulla schiena conferendogli un aspetto quasi bestiale, il vento gli gonfia il mantello che disegna un voluta circolare sopra la sua schiena. Sopra ancora, Nicodemo ci appare come un inquietante vecchio, scheletrico, che si sporge anch’egli urlando e reggendosi alla croce con le sue lunghe braccia: le sue proporzioni vengono rese ancor più sconvolgenti per l’effetto della scala che ha quasi le stesse tonalità del braccio sinistro: pare quindi, da lontano, che Nicodemo s’appoggi in simmetria con due braccia lunghissime sul braccio orizzontale della croce.

Se la porzione superiore del quadro è quella della forza, dell’impeto, della violenza, delle urla, la parte inferiore è invece quella della disperazione, del pianto, del silenzio. La Vergine, in controluce, è lì per svenire, sorretta dalle pie donne nell’ombra, con la Maddalena che le abbraccia le ginocchia, quasi gettandosi ai suoi piedi, coi suoi capelli biondi raccolti e la veste rossa cangiante. Al lato opposto della croce, un giovanetto sta reggendo una terza scala, poggiata non si sa bene dove. A destra, san Giovanni si gira verso l’esterno come per abbandonare la scena: non vediamo il suo volto poiché, sconvolto, lo sta tenendo tra le mani, distrutto dal dolore. S’è voluto riconoscere nella figura del discepolo prediletto, anche lui vestito d’un mantello dalle tonalità eburnee cangianti, un autoritratto del Rosso Fiorentino: i capelli sono del colore che gli valse il soprannome, e la giovane età di san Giovanni è compatibile con quella del Rosso, dacché all’epoca l’artista aveva venticinque anni. Non ci sono però riscontri. Sullo sfondo un cielo d’un azzurro intenso che doveva misurarsi con le tonalità che, un secolo prima, Cenni di Francesco aveva adoperato per gli affreschi della Cappella della Croce di Giorno. In lontananza notiamo il profilo delle colline, e vicino al bordo destro un gruppo di personaggi s’aggirano per una terra desolata, dove non cresce una sola pianta, dove non s’intravedono paesi e villaggi, dove tutto è deserto. Infine, sul piede della terza scala, quella messa per traverso, il Rosso ha datato e firmato l’opera, col suo soprannome: “RUBEUS FLOR. A.S. MDXXI”.

Con la Deposizione, il Rosso Fiorentino s’era spinto addirittura oltre l’evidente anticlassicismo che aveva riversato nella Pala dello Spedalingo, oggi agli Uffizi, dipinta tre anni prima: quello che il Rosso dimostrava nella pala volterrana era anzitutto, ha scritto Andrea Baldinotti, uno “scatto deciso verso una poetica che fosse in grado di calare il suo sguardo, da sempre rivolto ai grandi maestri della tradizione fiorentina del primo Rinascimento, entro un involucro formale in cui le qualità astrattive dei colori e dell’impianto scenico potessero giocare un ruolo di primo piano”. Volendo cercare le principali novità dell’immagine del Rosso Fiorentino, si potrebbero indicare anzitutto la regia fortemente scenografica della sua composizione, impostata sull’intrecciarsi della croce con le scale, in grado di fornire una struttura al contempo solida e immateriale, un impianto quasi astratto che suggerisce al riguardante una prima sensazione d’alienazione. Questa sensazione è poi amplificata dall’uso che il Rosso Fiorentino fa del colore e della luce. I colori: c’è intanto quello del cielo, un azzurro compatto che l’artista utilizza, come hanno notato Mariagiulia Burresi e Antonino Caleca, “come strumento di costruzione dello spazio” a rivelare “la stretta connessione di tutti i mezzi espressi impiegati dall’artista per la realizzazione di questa complessa macchina scenica”. Un cielo crepuscolare, dentro al quale si perde il punto di fuga della prospettiva, proprio in corrispondenza del punto di massima luminosità, dietro al piede della croce, e dal quale “si diparte l’intera costruzione spaziale, rigorosamente determinata dalle direttrici dei pioli della scala, raffigurata a destra di scorcio, e dai due gruppi dei piangenti, in basso, che affondano ai lati della croce dal primissimo piano verso l’orizzonte”. Ci sono poi i cangiantismi e le giustapposizioni di toni complementari, utilizzati dal Rosso con una certa insistenza e pure con una certa violenza per far incrementare l’aspetto visionario della scena, e poi ancora le tonalità irreali adoperate “con irrazionalità che giunge a disfare in strane deformazioni e in inverosimili cangiantismi il gruppo finale sempre chiaroscurato”, ebbe a scrivere Mario Salmi, “mentre note sonore di colore investito di luce astratta dominano nella parte inferiore”.

La luce, appunto: una luce fredda, quasi metallica, che interferisce con le forme e contribuisce a dare evidenza scultore alle figure (per mezzo, soprattutto, delle loro vesti, che appaiono quasi sfaccettate). La studiosa Linda Caron, in un suo saggio del 1988, ha ben sottolineato la modernità della luce della Deposizione: sebbene “sia coerente in direzione e intensità, è tuttavia anomala per nitidezza e chiarore. Il Rosso usa ancora la luce come pretesto per transizioni brusche nelle saturazioni delle tinte e per la sfaccettatura delle forme; invece di modellare le sue forme in chiaroscuro, come Leonardo o fra’ Bartolomeo, e quindi impiegando un cambiamento graduale tra luce e ombra, il Rosso introdusse uno stacco di colore così netto tra piena luce e ombra da creare quasi un contorno aggiuntivo, particolarmente evidente sulla Maddalena a ai piedi della croce. Le forme cominciano a perdere la loro illusione di tridimensionalità, per essere dissolte dal colore e dalla luce, che insieme lavorano per frammentarle e appiattirle. Una tale manipolazione del colore e della luce è coerente con l’estetica della Maniera in fase di sviluppo: il precedente obiettivo del Rinascimento maturo di creare l’illusione di forme costantemente rotonde nello spazio continuo fu sostituito dal desiderio di creare un’opera d’arte che enfatizzasse l’artificiale”. Non ultimi, gli stessi personaggi, coi loro volti spigolosi e grifagni nella parte alta, con le fattezze celate dall’ombra nel registro inferiore, con le loro vesti mosse da un vento di tempesta che rende la natura partecipe del dramma di Cristo: le figure tutte finiscono per mettere a disagio l’osservatore.

Da dove derivava quest’irruenza, da dove scaturiscono queste innovazioni formali che dànno corpo anche in via allegorica alle inquietudini d’un’epoca storica turbolenta? Molto s’è scritto sulle fonti figurative della Deposizione del Rosso Fiorentino. Già il summenzionato Mario Salmi vedeva nella Deposizione per la Santissima Annunziata di Firenze, opera cominciata da Filippino Lippi e terminata dal Perugino, l’antecedente più diretta della Deposizione del Rosso, sostanzialmente per via della simile struttura compositiva e di alcune soluzioni formali cui Giovanni Battista di Jacopo pare guardare con certo interesse, prima tra tutte l’idea d’impostare tutta la scena attorno a una croce che occupa la composizione in verticale, dal bordo inferiore a quello superiore, facendo in modo, peraltro, che la testa della croce non si veda (si noterà infatti che sia nella Deposizione del Rosso, sia in quella di Filippino e del Perugino, non si nota il Titulus crucis). Anche il personaggio in equilibrio precario, a destra nella pala dell’Annunziata e a sinistra in quella volterrana, appare del tutto simile, anche se la profonda originalità del Rosso e il carattere sovversivo e irrazionale della sua pala devastano la credibilità della figura di Filippino e del Rosso per offrire agli occhi dei fedeli un uomo che rimane in piedi sulla scala ma non si sa come. Per il resto si tratta però di un’opera dall’anima profondamente e radicalmente diversa rispetto a quella di Filippino Lippi e del Perugino, il quale peraltro, subentrato al collega, ricorse a estesi aiuti di bottega, dal momento che i volti dei personaggi appaiono ripetitivi, quasi stereotipati.

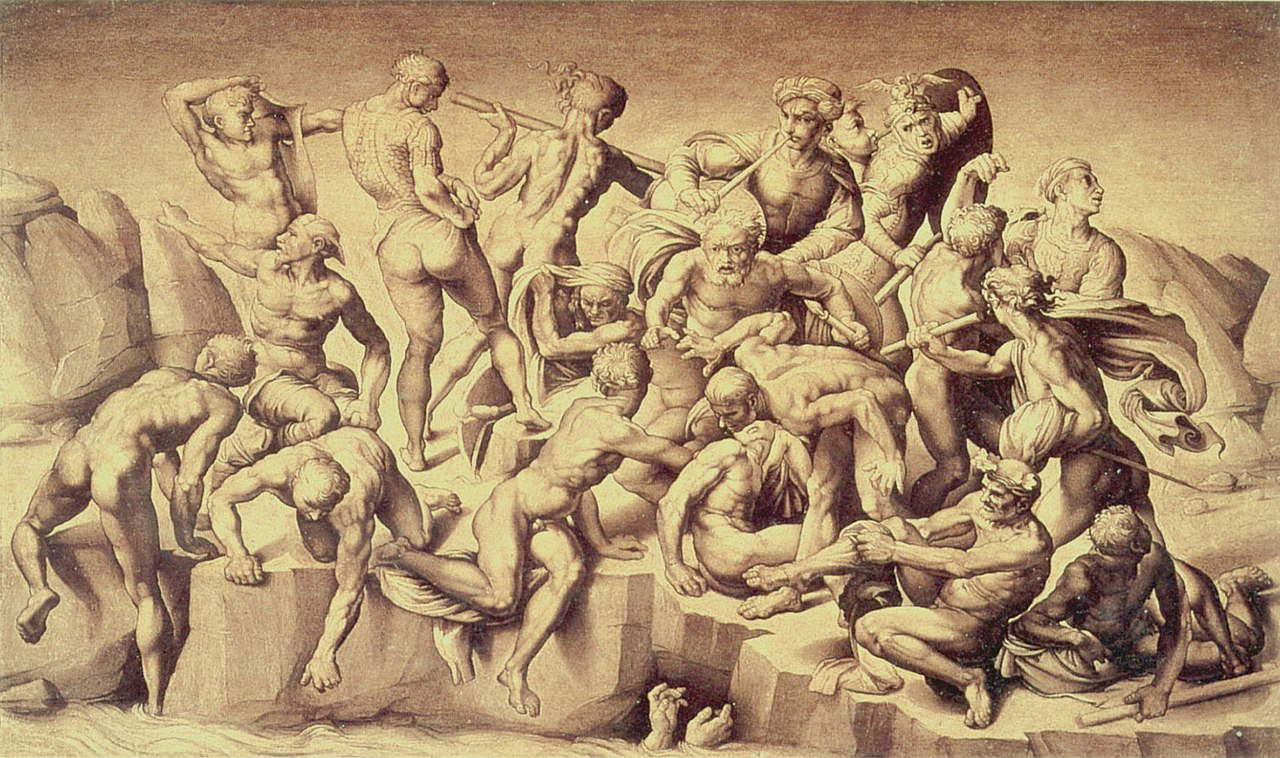

Sono state poi osservate assonanze con l’arte di Michelangelo: l’uomo coi mutandoni gialli sulla sinistra rielabora uno dei nudi della Battaglia di Cascina del Buonarroti, il Cristo richiama quello della Pietà vaticana, le stesse proporzioni dei corpi, vigorosi e massicci, sono state accostate a quelle delle figure della volta della Cappella Sistina. E ancora, il plasticismo del Rosso è stato anche messo in relazione con quello masaccesco. Di recente ha preso largo l’ipotesi che la Deposizione di Volterra conservi qualche eco del soggiorno napoletano del Rosso Fiorentino, che nel 1519, dopo essersi trattenuto per qualche tempo a Piombino, alla corte di Jacopo V Appiani per il quale avrebbe dipinto, stando a Vasari, un “Cristo morto bellissimo” e una “cappelluccia” di cui oggi non abbiamo traccia, partì probabilmente per Napoli, città la cui corte aveva legami profondi con quella degli Appiani, e dove l’artista sarebbe rimasto forse anche un anno o più, fino alla data del suo arrivo a Volterra nel 1521. Carlo Falciani e Antonio Natali hanno ipotizzato che le radici formali della Deposizione di Volterra vadano individuate negli affreschi di San Domenico Maggiore e nelle decorazioni marmoree delle chiese di San Giovanni a Carbonara e dei Santi Severino e Sossio. Le vesti spigolose e mosse dal vento riecheggiano quelle che Diego de Siloé e Bartolomé Ordoñez scolpirono nell’altare dell’Epifania di San Giovanni a Carbonara, capolavoro serbato nella cappella Caracciolo di Vico che precede di pochi anni la Deposizione di Volterra (è del 1521 circa), i volti angolosi della parte alta rimandano a quelli che Pedro Fernández dipinse nella cappella Carafa in San Domenico Maggiore attorno al 1508, o ancora il suo San Biagio oggi al Museu nacional d’art de Catalunya di Barcellona ma un tempo a Napoli, fino ad arrivare alla drammatica Deposizione che decora la base della tomba di Andrea Bonifacio, attribuita a Bartolomé Ordoñez e conservata nella chiesa dei Santi Severino e Sossio, che quanto a intensità del pathos potrebbe essere uno dei riferimenti più interessanti per la pala del Rosso.

Sono stati notati poi altri omaggi e rimandi: ancora Carlo Falciani, per esempio, ha messo in relazione i personaggi del Rosso Fiorentino con quelli, risolti in linee parimenti aspre, che Donatello eseguì sulle porte bronzee della Sagrestia di San Lorenzo a Firenze, senza dimenticare poi la gestualità dei personaggi dello stesso Cenni di Francesco negli affreschi della Cappella della Croce di Giorno: la Maddalena del Rosso, per esempio, è in una posa identica a quella della donna in giallo che appare nella Strage degli innocenti affrescata sulla cappella. Non sono mancati poi gli accostamenti ad Albrecht Dürer, che potrebbe aver costituito un riferimento per il Rosso esattamente come poté esserlo stato per la Deposizione del Pontormo.

Parliamo tuttavia di precedenti rielaborati da quella “sapiente logica poetica” e soprattutto da quella “fantasia astratta” che, come ha ben evidenziato Paola Barocchi, informavano regolarmente le invenzioni rossiane. E proprio la Deposizione, suggeriva Barocchi, è il dipinto che meglio dà conto di queste qualità dell’artista, ed è opera in cui il “tormento stilistico” del Rosso “giunge, attraverso suggestioni ed affermazioni sempre nuove, ad una creazione altissima”. Un tormento stilistico, che secondo alcuni fu tuttavia anche tormento spirituale: è stato scritto spesso di come il Rosso Fiorentino potrebbe esser stato mosso dal ricordo delle predicazioni di Savonarola (anche se, per ragioni d’età, non poterono far diretta presa sull’artista, ch’era appena un bambino quando il frate ferrarese accendeva il popolo fiorentino con i suoi sermoni fiammeggianti), che col suo pensiero mistico potrebbe aver informato l’inquieto orizzonte spirituale del pittore. E potrebbe essere anche questa sua vicinanza al misticismo savonaroliano una delle ragioni per le quali i Medici mai chiamarono il Rosso Fiorentino, per nessuna delle loro opere, al contrario del Pontormo, il “gemello diverso” del Rosso, che invece frequentò la famiglia dominante con una certa regolarità. Dal Pontormo, poi, lo separava un carattere quasi opposto: introverso, malinconico e solitario Jacopo Carucci, burrascoso e irruente Giovanni Battista di Jacopo. Eppure entrambi hanno molti punti in comune: nati nello stesso anno, entrambi allievi di Andrea del Sarto, entrambi eccentrici e anticonformisti, entrambi capaci d’avviare un linguaggio che portò importanti sconvolgimenti nell’arte della loro epoca. Molte sono però le differenze che li separano, e che dividono anche i loro due capolavori, spesso messi a paragone, e in un’occasione esposti assieme, durante la grande mostra sul Cinquecento fiorentino di Palazzo Strozzi del 2017-2018.

Secondo Arnold Hauser, il Pontormo non appariva altrettanto “sorprendente, capriccioso e stimolante” rispetto al coetaneo perché, “se la sua arte non è certo meno spiritualizzata né meno introspettiva, in lui la tensione intellettuale ed emotiva non raggiunge mai l’intensità febbrile, né il suo espressionismo ha mai la commossa forza drammatica che contraddistingue l’arte del Rosso a questo punto della sua evoluzione”. In realtà, si può dire che la tensione del Pontormo, non inferiore rispetto a quella del Rosso, per quanto incapace d’emergere con le stesse intonazioni espressionistiche di Giovanni Battista, si riveli con alcune diversità di linguaggio. Comune a entrambi gli artisti è la disarticolazione dello spazio (addirittura, sotto questo aspetto, il Pontormo appare anche più estremo del Rosso, dal momento che nella Deposizione di Santa Felicita vengono a mancare tutti i riferimenti spaziali, ancora presenti invece nel quadro del Rosso, dipinto quattro-cinque anni prima rispetto a quello di Jacopo Carucci), entrambi creano due pale governate da un forte sentimento irrazionale e dove domina l’assenza di realismo, entrambi sono mossi dalla volontà di spezzare gli equilibrî pur senza rinunciare del tutto alla tradizione che, viceversa, fornisce a entrambi ancora un repertorio d’immagini e di modelli irrinunciabile (s’è detto dell’importanza di Michelangelo per il Rosso, si pensi a quella di Raffaello per il Pontormo), entrambi tendono a costruire il loro schema compositivo imperniandolo, come ha notato lo stesso Hauser, “su un sistema decorativo di coordinate, dominato da parallelismi e da consonanze”: si vedano, per esempio, le linee serpentinate su cui si dispongono i personaggi.

Il dissenso che innervava le loro opere era dunque parimenti vivo e bruciante, e tuttavia, pur mostrando alcuni punti di convergenza allo stesso tempo s’esprimeva secondo visioni differenti. L’opera del Rosso, ha scritto Carlo Bertelli, è una “complessa macchina scenica [...] tutta scatti, angoli, spigoli, punte, impaginata su un solo piano per dare risalto ai moti guizzanti delle figure in contrasto con la geometria astratta delle scale e della croce”, è un dipinto che mira all’“effetto stupefacente”, che lavora sulle proporzioni dei personaggi con la mano dello scultore e sulle espressioni accentuando le smorfie fino a renderle quasi animalesche. Quello del Rosso, pur condividendo le intellettualizzazioni del Pontormo, è un antinaturalismo decisamente più violento rispetto a quello del collega, che punta invece a coinvolgere il riguardante con un gioco più sofisticato, con una negazione della realtà mediante un gruppo di personaggi delicati ed eterei che da un lato si sistemano in pose contrarie alle leggi della fisica, e dall’altro sembrano perdere la loro corporeità, secondo uno stile astratto che cancella peraltro ogni riferimento spaziale o temporale per conferire al dramma della Passione una dimensione eterna.

Seppur capace d’ottenere, come s’è visto in apertura, un discreto successo, la Deposizione del Rosso Fiorentino avrebbe tuttavia lasciato un testimone destinato a non esser raccolto dalle generazioni successive, le quali, come ha scritto Baldinotti, “non guarderanno che da lontano”, al capolavoro rossiano, “attraverso il filtro di una pittura che, pur splendida nella ricchezza dei toni e dell’impaginazione figurativa, si sarebbe progressivamente piegata alle esigenze del raffinato mondo cortigiano che ebbe in Giorgio Vasari il suo mentore e il suo anfitrione”. Secondo lo studioso, solo pochi artisti della generazione successiva, tra cui Mirabello Cavalori e Maso da San Friano, due dei pittori effettivamente più stravaganti della Firenze del secondo Cinquecento, senza dimenticare un pittore estroso come Carlo Portelli, avrebbero recuperato qualcuna delle invenzioni del Rosso, che già in vita fu costretto a peregrinare di città in città, in cerca di commissioni, finendo poi i suoi giorni in Francia, a Fontainebleau, dove invece l’eco delle sue novità rimase più duratura. Solo nel XX secolo sarebbe stato pienamente riconosciuto il carattere originale della Deposizione del Rosso, solo a secoli di distanza si sarebbe visto, nell’estremismo di quell’invenzione così ardita, l’inizio d’un’epoca nuova, l’avvio di una poetica che si poneva in rapporto dialettico con tutto ciò che l’aveva preceduta, senza però negare il passato, ma anzi dimostrando verso la tradizione un trasporto sincero e tuttavia convulso e frenetico.

Neppure lo stesso Rosso, nel prosieguo della carriera, si sarebbe ripetuto con la stessa furia tagliente della Deposizione di Volterra: già nelle opere del periodo fiorentino del 1522-1524 il modellato appare più delicato, e la luce, per quanto solida, non ha le stesse connotazioni scultoree di quella del capolavoro volterrano. Il pittore sarebbe poi tornato sullo stesso soggetto iconografico appena sei anni più tardi, con la Deposizione di Sansepolcro, opera anch’essa originale ma comunque molto diversa da quella dipinta per la cappella della Croce di Giorno. Con quel suo lavoro così dirompente, il Rosso aveva già marcato un’epoca.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo