di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 10/11/2017

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: Cinquecento - Firenze - Rinascimento - Manierismo - Arte antica

Recensione della mostra 'Il Cinquecento a Firenze. Maniera moderna e Controriforma' a Firenze, Palazzo Strozzi, dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018.

Nel 1584, il commediografo e scrittore d’arte Raffaello Borghini (Firenze, 1541 - 1588) pubblicava un trattato in forma di dialogo “in cui della pittura e della scultura si favella”, e lo ambientava al “Riposo”, la villa che Bernardo Vecchietti, mecenate d’artisti ed esponente d’una delle famiglie fiorentine di più antica nobiltà, aveva fatto edificare appena fuori Firenze come luogo di svago. Nel trattato (al quale Borghini, giustappunto, diede il nome di Riposo) viene demandato al padrone di casa il compito di stilare le norme che “al pittore si convenga osservare” nell’invenzione “dell’historie sacre”: così, con moderno piglio catalogatore, Bernardo Vecchietti elenca “tre cose principalmente”, vale a dire lo stretto attenersi ai testi sacri, la capacità d’inventiva, e la triade composta da “honestà”, “riverenza” e “divotione”, “accioché i riguardanti in cambio di compugnersi a penitenza nel rimirare quelle”, cioè le “historie sacre”, “più tosto non si commuovano a lascivia”. Dunque, un artista che voglia proporre una pittura in grado d’ispirare sentimenti pii al fedele, non deve piegarsi ai proprî capricci, è tenuto a una ligia rappresentazione della storia sacra e al rispetto “del santo tempio di Dio” cui l’opera è destinata e, in definitiva, ha l’obbligo d’offrire agli occhi dell’osservatore immagini che non debbano esser reputate sconvenienti.

Nel dialogo di Borghini sono presenti i due concetti attorno ai quali ruota la mostra Il Cinquecento a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma: “lascivia” e “divozione”. Concetti che i curatori, Antonio Natali e Carlo Falciani, avrebbero voluto includere nel titolo dell’esposizione in corso nelle sale di Palazzo Strozzi. Se occorre fornire una sola delle molteplici chiavi di lettura che la riuscitissima mostra fiorentina propone al suo pubblico, non si faticherà a reperire una sorta di costante, che scorre dalla prima all’ultima sala a guidare il cammino del visitatore, proprio in questo dissidio tra “lascivia” e “divozione”, tra figurazioni profane ammantate d’un erotismo talvolta sotteso, talaltra smaccatamente ostentato, e tavole d’altare pregne di rigore controriformato, tra Veneri che sorgono dalle acque lisciandosi i capelli con grazia tutta femminile, e caste Madonne o peccatrici redente. C’è una splendida immagine, cui Antonio Natali si riferisce nel secondo dei suoi due saggi in catalogo dedicati all’importanza di Andrea del Sarto per l’arte del Cinquecento a Firenze, che più d’ogni altra restituisce con icastica evidenza l’incontro-scontro tra “lascivia” e “divozione”, e per scoprirla occorre tornare al “Riposo” di Bernardo Vecchietti: nel parco della villa, esiste un tabernacolo che in antico era stato affrescato con l’episodio evangelico dell’incontro tra Cristo e la samaritana (pittura andata perduta per azione del tempo e delle intemperie), e ch’era stato edificato al fianco d’una fontana all’epoca abbellita con una statua della Fata Morgana di Giambologna (presente in mostra). L’acqua “profana” della fontana dedicata alla fata scorreva pertanto vicina all’immagine dell’acqua “sacra” dell’episodio del vangelo di Giovanni, e allo stesso modo affiancate erano due donne, la samaritana del tabernacolo e la lasciva Fata Morgana in marmo: segno che, scrive Antonio Natali, “a Firenze, anche in tempi in cui s’è per lo più insistito su toni umbratili di un’ideologia austera e rigorosa [...], convivono senza inquietudini due vie espressive e tematiche apparentemente discordi, che non proprio ovunque seppero sempre correre parallele”.

|

| Giambologna, Fata Morgana (1572; marmo, 99 × 45 × 68

cm; Collezione privata, courtesy of Patricia Wengraf Ltd.) |

Il primo di questi “paralleli” tra sacro e profano giunge proprio in apertura, nella prima delle due sale dedicate ai maestri: il pubblico di Palazzo Strozzi è accolto dal dio fluviale di Michelangelo (Caprese, 1475 - Roma, 1564), cui fa quasi da fondale la Pietà di Luco di Andrea del Sarto (Andrea d’Agnolo, Firenze, 1486 - 1530). Un parallelo che, si potrebbe dire, è doppio, dacché la divinità pagana di Michelangelo, debitrice nei confronti delle opere omologhe dell’antichità classica, era stata pensata col fine d’esser inserita in un edificio sacro, la Sagrestia Nuova della Basilica di San Lorenzo a Firenze: i modelli, tuttavia, non furono mai tradotti in marmo, poiché Michelangelo rinunciò al progetto iniziale. E soprattutto, è un parallelo che con estrema efficacia anticipa i motivi tematici e stilistici del secondo Cinquecento a Firenze: la Pietà di Luco, con l’ostia dell’eucaristia esibita sopra al calice per affermare con forza la dottrina della transustanziazione negata dai luterani, è opera che contiene le tensioni che scossero la società del sedicesimo secolo, e il dio fluviale, con la sua doppia natura pagana e cristiana, è scultura che si fa portatrice di tutte le contraddizioni dell’epoca. Entrambe, poi, furono insuperati modelli stilistici per gli artisti delle generazioni successive, e in mostra, puntualmente, si ritrovano opere con spunti che a esse si rifanno scopertamente.

La sala successiva apre a un confronto che possiamo azzardarci a definire irripetibile: troviamo infatti vicine la Deposizione del Rosso Fiorentino (Giovan Battista di Jacopo, Firenze, 1494 - Fontainebleau, 1540), quella del Pontormo (Jacopo Carucci, Pontorme d’Empoli, 1494 - Firenze, 1557) e quella del Bronzino (Agnolo di Cosimo, Firenze 1503 - 1572), che giungono rispettivamente dalla Pinacoteca Civica di Volterra, dalla cappella Capponi in Santa Felicita a Firenze e dal Musée des Beaux-Arts di Besançon. Tre differenti modi di divergere dal solco tracciato dai maestri: divergenze che, per il Rosso e per il Pontormo, si fanno peraltro letterali, essendo stati entrambi allievi diretti di Andrea del Sarto. Rosso Fiorentino: un pittore il cui anticlassicismo è da ritrovare in quei panneggi metallici, nei volti sfigurati da smorfie quasi belluine, in una pittura totalmente anticonformista, poco gradita a Firenze (e già il Rosso non era, di suo, un personaggio che godette di particolare simpatia). Pontormo: l’insofferenza che si fa alienazione, un pittore che incarnava il cliché dell’artista lunatico e fuori dal mondo, ma che forse semplicemente non si sentiva a suo agio in una società che stava conoscendo cambiamenti fortissimi e repentini, e che demandava al pennello il compito di tracciare la propria angoscia con una pittura che nega le leggi della fisica con pose ardite e impossibili, con personaggi eterei che paion perdere la loro corporeità, con cromie delicate e innaturali. E ciò pur inserendosi nei dibattiti teologici del tempo: riecheggiando la Pietà di Luco, la Deposizione del Pontormo (una deposizione senza croce né sepolcro) intende affermare la validità della transustanziazione attraverso gli angeli che depongono il corpo di Cristo non dalla croce né nella tomba, bensì direttamente tra le braccia del sacerdote che officiava la messa davanti alla tela, come a dire che nell’ostia distribuita ai fedeli davvero c’era il corpo di Cristo. Bronzino: artista che, con quei coloriti algidi e quelle espressioni fredde che gli sono proprie, parimenti consegna all’angelo che, sulla sinistra, esibisce il calice, le proprie considerazioni attorno al tema dell’eucaristia.

Opere, quelle di Michelangelo, Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso e Bronzino, portate a Firenze solo per far cassa e attirare pubblico, come taluni insinuano rinvigorendo il fuoco di polemiche tanto scontate da esser addirittura anticipate nel catalogo? Per quanto l’insieme delle prime due sale possa esser dotato d’una teatralità da rassegna blockbuster, è innegabile la coerenza del percorso allestito in tali ambienti (nonché nel prosieguo) rispetto agli obiettivi dell’esposizione e ai temi trattati (tanto nelle sale di Palazzo Strozzi, quanto nel catalogo): impossibile pensare a una mostra sul secondo Cinquecento a Firenze senza Michelangelo, improbabile introdurre il tema dei dibattiti teologici del tempo senza la Pietà di Luco, difficile immaginare le opere degli artisti della seconda metà del secolo senza i modelli a cui guardarono. È questione d’equilibrî: è certo occasione unica vedere assieme le tre Deposizioni, e al contempo possiamo immaginare che la mostra avrebbe riscosso sicuramente notevole successo anche senza far giungere da Volterra la pala del Rosso (la cui presenza può esser considerata indispensabile a fini divulgativi e didattici, mentre per fini meramente iconologici avrebbe meglio figurato, per esempio, il Cristo morto un tempo nella cappella Cesi in Santa Maria della Pace a Roma e oggi a Boston), così come possiamo rimarcare che la mostra ha innescato una poderosa campagna di restauri che ha riguardato, tra le varie emergenze, la stessa cappella Capponi, che riaprirà i battenti a mostra conclusa (evenienza che ci porta a sorvolare sulle discussioni in merito allo spostamento della Deposizione del Pontormo). Occorre infine ribadire come il titolo della mostra, che potrebbe far pensare a una rassegna molto più estesa di quanto non appaia in realtà, non corrisponda a quanto inizialmente immaginato dai curatori che, con maggior coerenza e come anticipato in apertura, avrebbero voluto insistere sul tema del “sacro e profano” nell’arte del secondo Cinquecento. Ma non scopriamo oggi che, specie in mostre di tal portata, le ragioni della curatela debbano talora scendere a patti con quelle del commercio: senza poi contare che lo spostamento delle opere (si consideri, peraltro, che i cinque capolavori non sono le uniche opere in trasferta: molti dei dipinti in mostra provengono da chiese fiorentine), laddove sussistano evidenti e forti motivazioni scientifiche, è comunque pratica più che accettabile.

|

| Il Dio fluviale di Michelangelo e la Pietà di Luco di Andrea del Sarto alla mostra sul Cinquecento fiorentino a Palazzo Strozzi a Firenze |

|

| Andrea del Sarto, Compianto su Cristo morto (Pietà di Luco) (1523-1524; olio su tavola, 238,5 × 198,5 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina) |

|

| Andrea del Sarto, Compianto su Cristo morto (Pietà di Luco), dettaglio |

|

| Michelangelo Buonarroti, Dio fluviale (1526-1527 circa; Modello in argilla, terra, sabbia, fibre vegetali e animali, caseina, su anima di filo di ferro; interventi successivi: gesso, rete in ferro; 65 × 140 × 70 cm; Firenze, Accademia delle Arti del Disegno)

|

|

| Le tre deposizioni alla mostra di Palazzo Strozzi a Firenze |

|

| Pontormo, Deposizione (1525-1528; tempera su tavola, 313 × 192 cm; Firenze, Chiesa di Santa Felicita)

|

|

| Rosso Fiorentino, Deposizione dalla croce (1521; olio su tavola, 343 × 201 cm; Volterra, Pinacoteca e Museo Civico)

|

|

| Bronzino, Cristo deposto (1543-1545 circa; olio su tavola, 268 × 173 cm; Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie) |

È infatti necessario sottolineare che le premesse teologiche dei dipinti delle prime sale aprono il campo a ciò che il visitatore incontra avanzando nel percorso: questa particolare valenza delle prime due sale è sottolineata anche dalla presenza d’un dipinto di capitale importanza quale l’Immacolata Concezione di Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Firenze, 1574), opera in cui il tema del concepimento senza macchia della Vergine viene trattato con una forte tensione emotiva (si osservino i corpi dei due progenitori, peraltro debitori nei confronti d’un disegno del Rosso Fiorentino conservato al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi), tale da garantire un notevole successo all’opera di Vasari, che si trovò a replicarla (la versione oggi conservata al Museo Nazionale di Villa Guinigi a Lucca è probabilmente ancor più drammatica della prima, che l’artista aretino eseguì tra il 1540 e il 1541 per il ricco banchiere Bindo Altoviti). Conseguite tali premesse, la sala successiva non può ch’esser dedicata alle pale della Controriforma: il Concilio di Trento si concluse nel 1563, e le ideologie che ne sortirono finirono inevitabilmente col dettare linee guida anche in fatto d’arte. I dipinti della terza sala della mostra, pressoché tutti eseguiti nel giro d’un quindicennio, rendono il visitatore avveduto di quanto accadde in quegli anni cruciali per la storia dell’arte, e non soltanto per quella fiorentina.

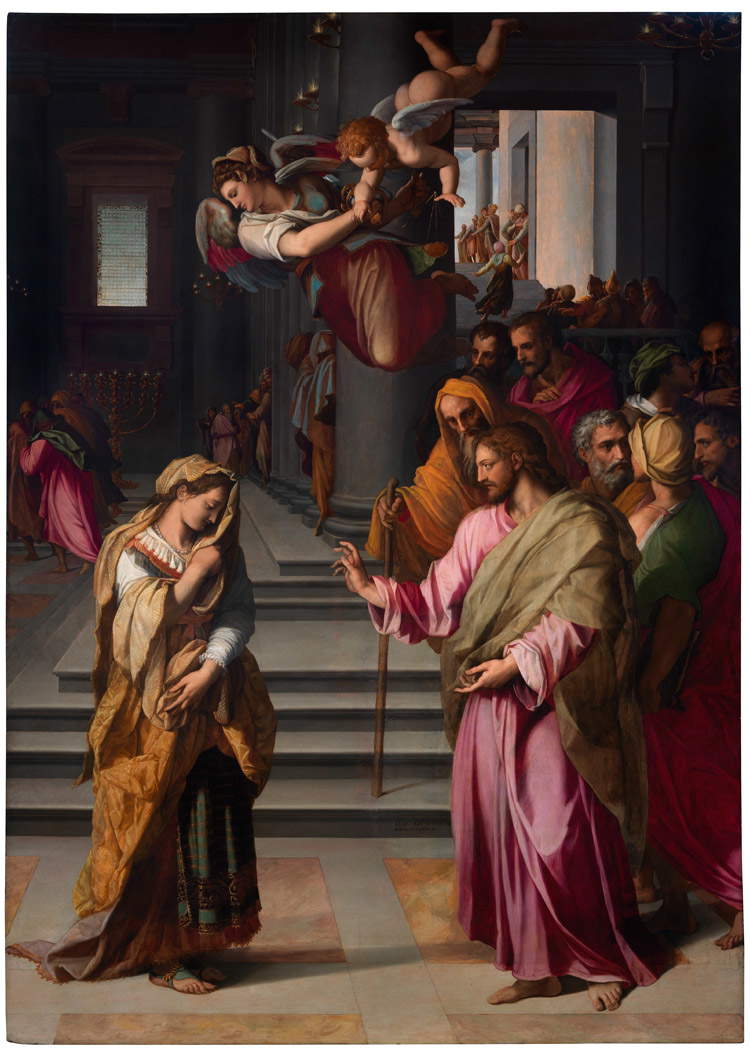

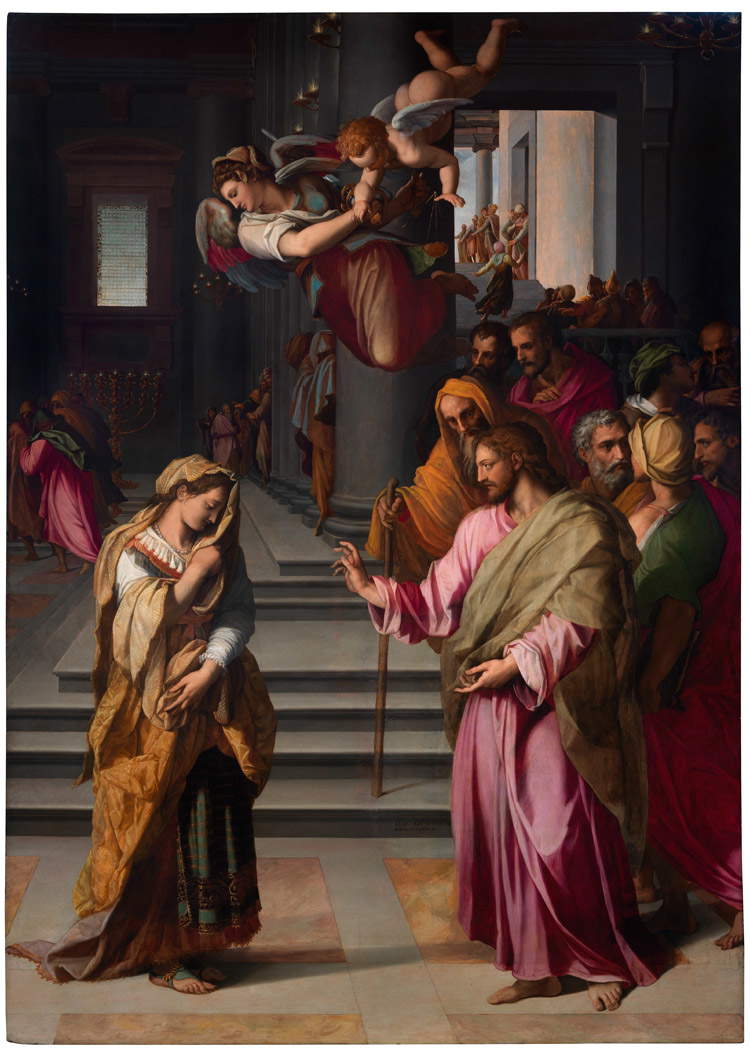

Si prenda, come punto di riferimento, la Resurrezione di Santi di Tito (Firenze, 1536 - 1603), uno dei protagonisti più eminenti di quella stagione. Opera eseguita per l’altare Medici della Basilica di Santa Croce (e tuttora in loco, come molti dei dipinti che sono stati portati in mostra), la Resurrezione presenta al centro un Cristo vittorioso sulla morte che svetta col suo fisico possente e ben tornito, quasi una divinità classica (l’importante, nel rappresentare nuda la figura di Gesù, era dipingerlo “con quella maggiore onestà che fusse stata possibile”, come asseriva uno dei protagonisti del Dialogo degli errori e degli abusi dei pittori di Giovanni Andrea Gilio, pubblicato nel 1564: il dibattito sul nudo nelle immagini sacre era uno dei più sentiti del tempo), e a fianco a lui una schiera d’angeli raffigurati secondo le prescrizioni del tempo, come ricorda Antonio Natali nel saggio summenzionato, citando nuovamente il Riposo di Borghini: “gli Agnoli deono esser dipinti bellissimi giovani, modesti, e con l’Ali, [...], sì per fargli differenti dagli altri giovani e sì per dimostrare in loro la prestezza e la velocità nell’esseguire i precetti di Dio, e sì perché in tal modo si è usato sempre dipignerli [...]. Deono poi esser dipinti bellissimi giovani, perché tali si leggono nella scrittura esser sempre appariti, e perché sieno differenti da’ mali Demoni, i quali si deono dipignere brutti, e spaventevoli”. Nella stessa sala troviamo puntualmente anche un “demonio brutto e spaventevole”, quello che Giovanni Stradano (Jan van der Straet, Bruges, 1523 - Firenze, 1605) dipinge ai piedi della croce di Gesù nella sua Crocifissione, assieme a un altrettanto inquietante scheletro, a significare che Cristo, col suo sacrificio e con la susseguente resurrezione, è stato in grado di vincere sul male (l’orrido mostro che si dimena sotto al legno) e sulla morte (il lugubre scheletro). Sono dipinti di semplice lettura, come volevano i dettami dell’epoca, ma che talora non rinunciavano a dettagli preziosi o a composizioni raffinate, come dimostra con palmare evidenza il Cristo e l’adultera di Alessandro Allori (Firenze, 1535 - 1607), dalla Basilica di Santo Spirito, opera la cui narrazione ha luogo all’interno d’una chiesa fiorentina con architettura rinascimentale: le figure, pur non rinunciando a contestualizzare l’episodio, sono disposte in maniera tale che l’attenzione dell’osservatore si focalizzi sulla protagonista (e forse anche sulle sue vesti pregiate e finemente decorate) e sulla figura di Cristo che la redime.

|

| Giorgio Vasari, Immacolata Concezione (1540-1541; olio su tavola, 350 × 231 cm; Firenze, Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio)

|

|

| Santi di Tito, Resurrezione (1574 circa

tecnica mista su tavola; 456 × 292 cm; Firenze, Basilica di Santa Croce) |

|

| Giovanni Stradano, Crocifissione (1569; olio su tavola, 467 × 293 cm; Firenze, Basilica della Santissima Annunziata) |

|

| Giovanni Stradano, Crocifissione, dettaglio |

|

| Alessandro Allori, Cristo e l’adultera (1577; olio su tavola, 380 × 263,5 cm; Firenze, Basilica di Santo Spirito) |

|

| Alessandro Allori, Cristo e l’adultera, dettaglio |

Il tema sul quale s’è scelto d’impostare la lettura offerta nel presente articolo rimane in sospeso per un paio di sale: la mostra divaga onde calarsi nel contesto della società del tempo, dapprima con un ambiente dedicato ai ritratti, quindi con una sala tutta incentrata su quella sintesi di stili che fu lo Studiolo di Francesco I. La ritrattistica fu vero specchio della società, come scrive nel suo saggio a catalogo Philippe Costamagna, dove leggiamo che il ritratto, per i Medici, rappresentò un modo per affermare il loro potere e il loro prestigio (una sorta di metodo di propaganda, diremmo), mentre, per le famiglie patrizie fiorentine, la maniera più rapida per “dissimulare”, agli occhi delle corti europee, il fatto che avessero fatto fortuna col commercio e con le attività bancarie: spazio, dunque, a immagini che fungessero da status symbol e che fossero in grado d’impressionare gli ospiti o, in generale, chi si trovava a osservarle. A quest’ultima fattispecie appartiene una delle più singolari opere esposte a Palazzo Strozzi, il Ritratto di Sinibaldo Gaddi di Maso da San Friano (Tommaso Manzuoli, Firenze, 1531 - 1571), dove il neonato, ultimo arrivato in casa d’una delle più ricche famiglie della Firenze del tempo, viene portato in braccio da un paggetto di colore, indossa braccialetti di corallo, siede su un mobiletto di legno su cui è poggiato un vaso d’argento, e allunga un biscotto a uno spaniel ritratto con estrema perizia. Quella che ci pare una gustosa scena di quotidianità familiare, è in realtà una chiara ostentazione di lusso: come a dire che la famiglia Gaddi era così ricca da permettersi un paggetto moro, mobilia e suppellettili di pregio, gioielli costosi, e financo passatempi (la caccia) riservati solitamente alle famiglie di più alto lignaggio. Mancano ritratti del Bronzino, ritrattista di corte dei Medici, ma ci si può contentare del suo epigono Alessandro Allori, presente con un Ritratto di dama dal sapore spiccatamente bronzinesco, e anche d’alcune curiosità, come i ritratti dei coniugi Sirigatti, che devono la loro particolarità al fatto che furono eseguiti dal figlio della coppia, Rodolfo Sirigatti (Firenze, 1553 - 1608), che non era un artista professionista, bensì un funzionario mediceo e mercante che di tanto in tanto si dilettava con la scultura (a ben vedere con risultati più che lusinghieri).

Quanto agli “stili dello Studiolo”, da sottolineare come la mostra di Palazzo Strozzi raduni per la prima volta le sei lunette (tutte inedite a eccezione dell’Umiltà di Pietro Candido) eseguite da alcuni artisti coinvolti nell’impresa dello Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio (che riunì molti dei più grandi artisti del tempo) e che costituiscono un singolare ciclo di carattere profano. Non conosciamo il committente, ma possiamo spingerci a dire che queste immagini, “quasi fossero parole da unire in un discorso retorico [...] ci parlano ancora oggi dell’austera visione della vita” del committente, "e di come egli dovesse fermamente credere che solo la Fatica e l’Umiltà fossero capaci di condurlo all’Onore e guidarlo in un comportamento ispirato alla Giustizia: un insieme di virtù capace di sconfiggere il Tempo che tutto divora, e di condurlo infine alla Verità, che anche nel Discorso sopra la Mascherata di Baldini era detta figlia del Tempo" (così Carlo Falciani nella scheda in catalogo). Quelli appena elencati sono, per l’appunto, i soggetti delle sei lunette: la Fatica (Santi di Tito), l’Umiltà (Pietro Candido), la Giustizia (Francesco Morandini detto il Poppi), l’Onore (attribuito a Giovanni Balducci detto il Cosci), il Tempo (Giovanni Maria Butteri), la Verità (Lorenzo Vaiani dello Sciorina). Protagonisti d’un ciclo che voleva affermare i valori in cui il suo committente credeva e che rispecchiano lo spirito dell’epoca.

|

| Maso da San Friano, Ritratto di Sinibaldo Gaddi (post 1564; olio su tavola, 116 × 92 cm; Collezione privata) |

|

| Rodolfo Sirigatti, ritratti di Cassandra e Niccolò Sirigatti (Cassandra: 1578; marmo, 85 x 65,7 x 35,5 cm; Londra, Victoria and Albert Museum; Rodolfo: 1576; marmo, 73,5 x 69,5 x 48 cm; Londra, Victoria and Albert Museum)

|

|

| Santi di Tito, La Fatica (1582-1585; olio su tavola, 79 × 100 cm; Collezione privata)

|

|

| Pietro Candido, L’Umiltà (1582-1585; olio su tavola, 83 × 118 cm; Walnutport, St. Paul’s United Church of Christ of Indianland) |

|

| Francesco Morandini detto il Poppi, La Giustizia / Constans Iustitia (1582-1585; olio su tavola, 80 × 99 cm; Collezione privata)

|

Si torna dunque al tema del contrasto tra sacro e profano nelle ultime sale, la prima delle quali è totalmente dedicata ai miti e alle allegorie, e a introdurci nel contesto è proprio quella Fata Morgana del Giambologna (Doaui, 1529 circa - Firenze, 1608) che con le sue nudità ci apre un mondo fatto d’erotismo scoperto e di disinibita sensualità, praticata pure da quegli artisti che, nelle opere di committenza pubblica, si guardavano bene dall’uscire dal seminato delle istanze controriformate. Una sorta di doppia morale che ci ha lasciato però capolavori di pregio indiscusso, e che anche in questo caso avevano fini diversi: il mito poteva essere allegoria politica, come accadeva nelle opere di committenza medicea, poteva alludere a situazioni contingenti o a vicissitudini che l’artista o il suo committente erano (o erano stati) costretti a fronteggiare, oppure, semplicemente, era semplice narrazione destinata al privato godimento di chi ordinava l’opera che lo raffigurava. Appartiene probabilmente alla prima fattispecie la ben nota Fortezza di Maso da San Friano: un vigoroso nudo femminile, dai connotati invero piuttosto mascolini, con il seno cinto da una corazzetta in oro che lo lascia però scoperto, poggia il piede sulla testa d’un leone, si staglia su di un paesaggio dove notiamo Ercole alle prese con le sue fatiche (sulla destra, lo vediamo mentre lotta col leone nemeo) e probabilmente incarna una delle virtù che s’addicevano al governo mediceo (l’opera è infatti di probabile committenza medicea, benché nessun documento possa attestarlo con certezza).

È invece figurazione che si fa carico delle tribolazioni del suo autore la celebre Porta virtutis di Federico Zuccari (Sant’Angelo in Vado, 1539 - Ancona, 1609), opera in cui il pittore inscena una complessa allegoria per vendicarsi di Paolo Ghiselli, scalco di Gregorio XIII, che a Zuccari aveva inizialmente commissionato una pala d’altare, poi rifiutata e rispedita al mittente. Il 18 ottobre del 1581, giorno di San Luca, patrono dei pittori, Zuccari espose il cartone della Porta Virtutis (la tela che oggi ci rimane è una replica) appendendolo alla facciata della chiesa di San Luca a Roma: non ci voleva molto a comprendere che l’artista, dipingendo l’ignorante dalle orecchie d’asino sobillato dall’adulazione e dalla persuasione, non avesse proprio l’obiettivo di proporre riferimenti casuali, tanto che fu bandito da Roma. Infine, esempio di dipinto probabilmente destinato alle segrete stanze del proprio committente (che attualmente ignoriamo) è l’Amore e Psiche di Jacopo Zucchi (Firenze, 1541 - Roma, 1596), opera di carattere erotico, che illustra il momento della favola in cui la bellissima ragazza scopre l’identità del suo amante, il dio Amore (la cui posa si rifà a quella del dio fluviale di Michelangelo). E benché un paio di particolari, ovvero la cintura e il mazzo di fiori, vogliano occultare i genitali dei due protagonisti, il risultato è che tali dettagli ci spingono a indugiare ancor di più sulle grazie dei due giovani innamorati (in amore, la poesia d’un raffinato celamento da disvelare con eleganza doveva sortire un discreto fascino anche all’epoca). Impossibile non evidenziare poi l’ulteriore coup de théâtre della sensualissima Venere Anadiomene del Giambologna, posta al centro della sala a rendere ancor più manifesti i significati dei dipinti che costellano l’ambiente.

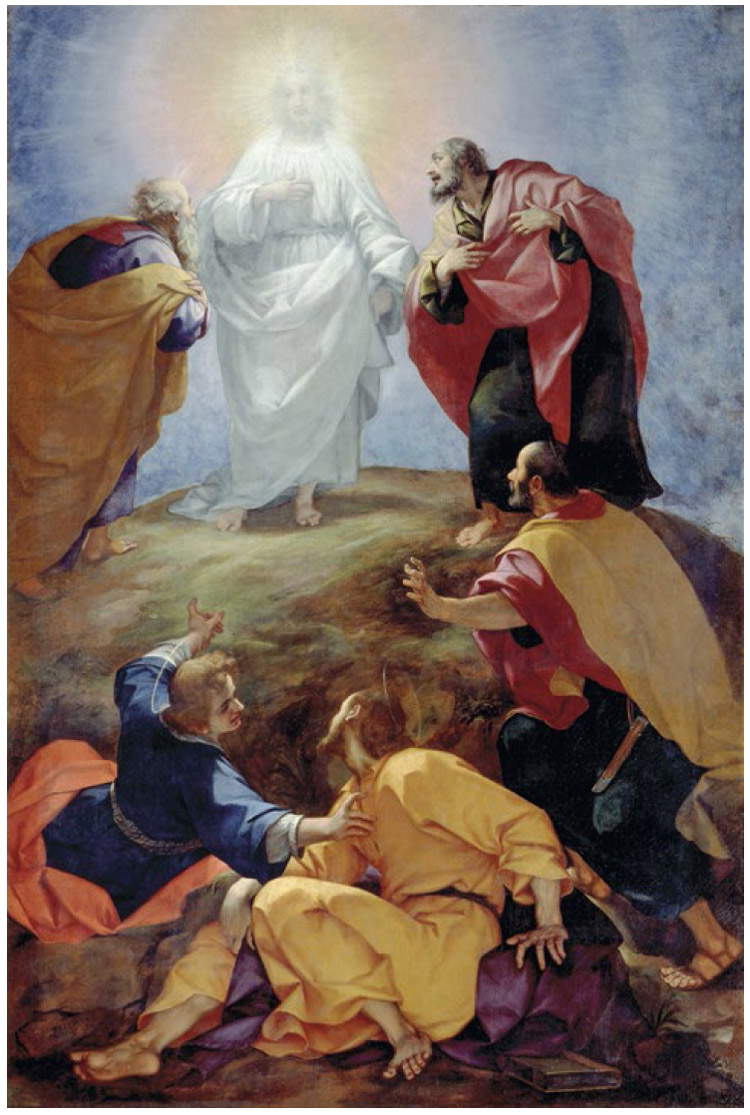

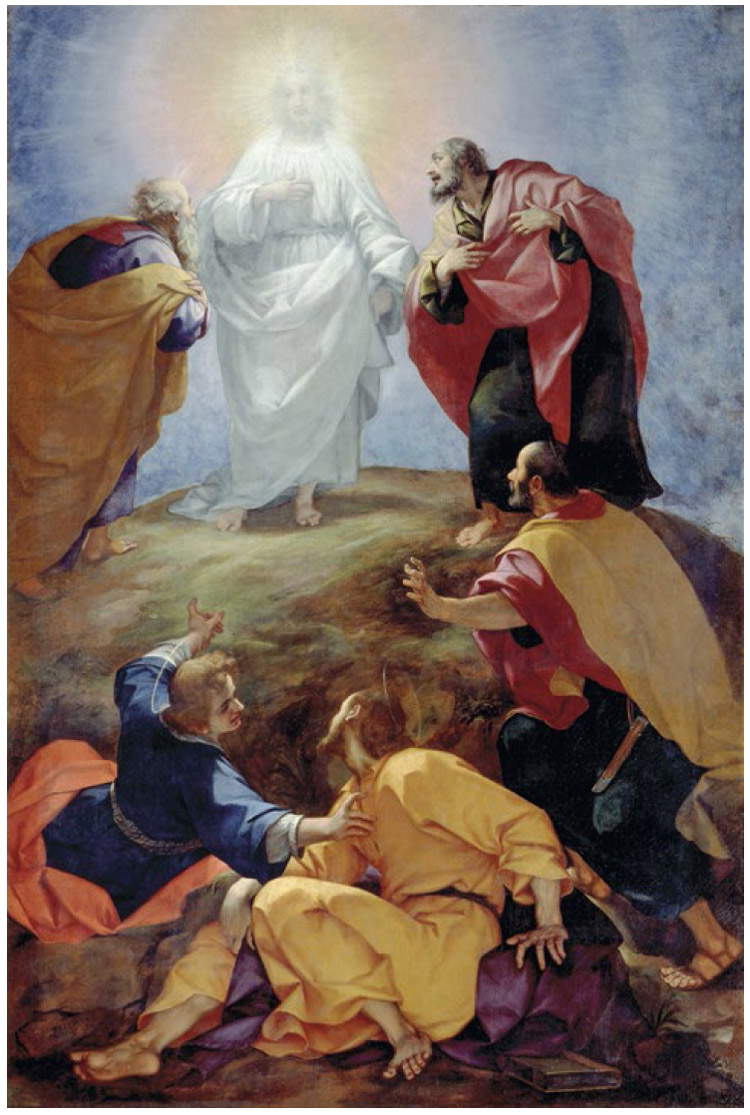

La mostra si conclude con un avvio al Seicento: sul finire del sedicesimo secolo, Firenze è ancora una città dominata dall’arte della Controriforma, ma le modalità espressive si aprono, scrive Carlo Falciani, “a nuove forme di rappresentazione, metaforiche o narrative, di una natura profondamente mutata nella concezione dei suoi fondamenti”. La Trasfigurazione di Giovanni Battista Paggi (Genova, 1554 - 1627), genovese in esilio a Firenze, è un dipinto particolarmente indicativo: i gesti convulsi degli apostoli che assistono all’evento soprannaturale (si guardi san Giovanni, che quasi arriva a scuotere san Giacomo per mostrargli, con l’indice della mano sinistra, quanto sta avvenendo davanti a loro) preludono a tendenze future, segnatamente a quel forte coinvolgimento emotivo del fedele che sarà proprio dell’arte del Seicento. E parimenti dotata di potenza espressiva è una scultura, il San Martino che divide il mantello col povero, opera di Pietro Bernini (Sesto Fiorentino, 1562 - Roma, 1629), padre del grande Gian Lorenzo, che offre all’osservatore un punto di vista decisamente scorciato per coinvolgere in maniera decisa i fedeli che la osservano dal basso: è questa l’opera che, aprendo al nuovo secolo, conclude degnamente il percorso espositivo.

|

| Maso da San Friano, La Fortezza (1560-1562; olio su tavola, 178 × 142,5 cm; Firenze, Galleria dell’Accademia)

|

|

| Federico Zuccari, Porta Virtutis (post 1581; olio su tela, 159 × 112 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Jacopo Zucchi, Amore e Psiche (1589; olio su tela, 173 × 130 cm; Roma, Galleria Borghese)

|

|

| Jacopo Zucchi, Amore e Psiche, dettaglio |

|

| La Venere di Giambologna davanti alla Virtù di Jacopo Ligozzi |

|

| Giovan Battista Paggi, Trasfigurazione (1596; olio su tela, 380 × 260 cm; Firenze, San Marco)

|

|

| Pietro Bernini, San Martino divide il mantello col povero (1598 circa; marmo, 140 × 102 × 48 cm; Napoli, Certosa e Museo di San Martino) |

Il Cinquecento a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma si configura quindi come un eccellente epilogo della trilogia della maniera di Antonio Natali e Carlo Falciani, iniziata nel 2010 con la monografica sul Bronzino e continuata nel 2014 con la mostra su Pontormo e il Rosso Fiorentino. Una mostra per la quale si son resi necessarî tre anni di lavoro (come del resto si confà a un’esposizione meditata e rigorosa). Certo rimane innegabile il fatto che, come accennato in apertura, il titolo sia votato a un eccesso di comprensività, e molti temi, pure importanti, in mostra vengono appena toccati (è il caso, a titolo d’esempio, del paragone delle arti, uno dei principali dibattiti che animarono la vita culturale della Firenze dell’epoca): ma di ciò i curatori sono pienamente avveduti, come han lasciato trapelare dalle dichiarazioni (e financo dai saggi in catalogo), e a noi piace continuare a immaginare questa mostra con il meraviglioso titolo “Lascivia e divozione” ch’era stato pensato da principio.

Una mostra, in definitiva, di grandissimo interesse, che continua le precedenti esperienze sul Cinquecento fiorentino (a cominciare da Il primato del disegno, l’esposizione del 1980 curata da Luciano Berti), proponendo una lettura originale, spesso inedita, e focalizzata sui contenuti, che analizza diversi aspetti d’un panorama estremamente vario nell’ambito del quale si mossero pittori dotati di finissimo talento, per quanto poco conosciuti ai più (del resto i “grandi nomi”, fortunatamente assenti dalle titolazioni, terminano con le prime due sale), e che comporta una decisa rivalutazione d’un periodo spesso a torto considerato come di declino. Rassegna di contenuto, e per tal ragione dotata d’un apparato didascalico chiaro ed efficace: un’esposizione seria non può prescindere dall’instaurare un rapporto diretto con il proprio pubblico, e la mostra di Natali e Falciani soddisfa appieno anche tale obiettivo. Una mostra dunque che trova varie ragioni d’essere, e che ci ricorda come le esposizioni scientificamente fondate (con tutto ciò che ne consegue, anche in termini di spostamenti) costituiscano strumento indispensabile per il progresso della materia.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).