Immagini del mare nella pittura tra Otto e Novecento

San Martino d’Albaro è oggi un quartiere di Genova affollato e fittamente urbanizzato, ormai completamente inglobato nella città, e la cui fisionomia antica è divenuta pressoché irriconoscibile. Sul finire dell’Ottocento era però un borgo di campagna a pochi passi dal mare. Era stato da poco annesso al Comune di Genova, ma la sua vita continuava a rimanere separata da quella del capoluogo, e fu qui che, nel 1890, prese casa un giovanissimo Plinio Nomellini (Livorno, 1866 – Firenze, 1943), che aveva da poco lasciato la Firenze nella quale aveva frequentato l’Accademia e stretto solide amicizie coi grandi macchiaioli, su tutti Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908) e Telemaco Signorini (Firenze, 1835 – 1901). E mentre la primavera del 1891 volgeva al termine, Nomellini fu raggiunto da due colleghi che, esattamente come lui, erano spinti da un impulso fortemente innovatore: Giorgio Kienerk (Firenze, 1869 – Fauglia, 1948) e Angelo Torchi (Massa Lombarda, 1856 – 1915). I tre erano mossi (ne siamo a conoscenza dai carteggi che sono sopravvissuti) dall’intento di condurre ricerche su quello che Kienerk, in una sua lettera, chiamava il “nuovo sistema” di dipingere: i prodromi di quella maniera che sarebbe passata alla storia dell’arte sotto l’etichetta di “divisionismo”. Nella cartolina postale indirizzata a Signorini e spedita da Genova in data 5 giugno 1891, Kienerk dichiarava che «Genova mi piace molto, ma più di Genova mi piace il mare», e descriveva all’esperto pittore la sua giornata tipo in Liguria: «io sto in Via Minerva n. 6 interno 13, poco distante dalla casa di Nomellini. In pochi passi siamo a S. Francesco dove passiamo tutte le mattine per andare in una stradina stretta stretta rinchiusa fra due muri che ci conduce al mare, e lì dalle 7 alle 11 (antimeridiane) all’ombra degli scogli si dipinge. Dalle 11 alle 12 si torna a casa e si mangia qualcosa e dopo fino alle 6 si lavora ai ritratti a carboncino. Alle 6 si desina e alle 7 si torna al mare a dipingere sino a che ci vediamo. Ecco come passo le giornate qui a Genova». Torchi, dal canto suo, in una missiva inviata anch’essa a Signorini il 21 luglio di quell’anno, scriveva: «il nostro campo d’azione è ristretto a pochi passi dalla torre dove si sta e spesso non esce dalle finestre e dalla terrazza dello studio. Di quassù si gode il mare benissimo e si può studiarlo nelle sue varie manifestazioni dal punto di vista delle nostre ricerche moderne».

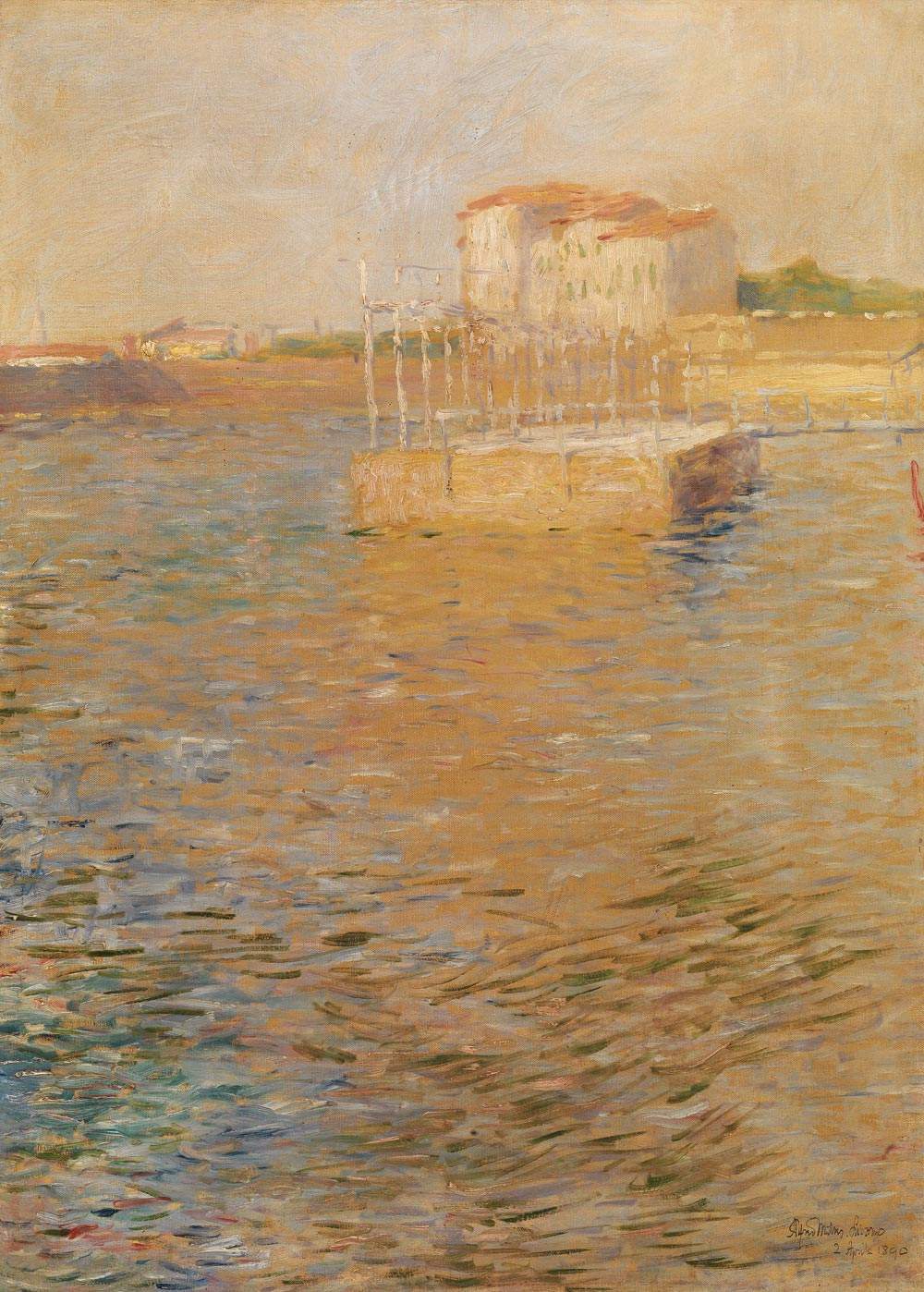

Alberi sul mare, brano di costa ligure che Kienerk scompone sotto la luce del meriggio che inonda di raggi dorati il fogliame della vegetazione, è uno dei più alti prodotti di quel soggiorno genovese e introduce, anche con certa precocità mossa dalla spinta a sperimentare che animava i tre giovani pittori, una scomposizione che si poneva l’obiettivo di superare l’ascendente impressionista ancora presente, giusto a titolo d’esempio, in un’opera come i Bagni Pancaldi a Livorno che il labronico Alfredo Müller (Livorno, 1869 – Parigi, 1939) dipingeva nel 1890, offrendo agli osservatori uno dei quadri più vicini a Monet che si siano mai visti in Italia. Kienerk, Nomellini e Torchi avevano altri intenti: è del tutto probabile, anche se non v’è l’assoluta certezza, che i soggiorni parigini di Torchi e di Giuseppe Pellizza da Volpedo (il grande piemontese, com’è noto, fu legato a Nomellini da un rapporto di profonda amicizia che si può far agevolmente rimontare al 1888, quando i due si conobbero all’Accademia di Belle Arti di Firenze) abbiano fornito al gruppo gli spunti e gli sproni necessarî a smarcarsi dal verbo impressionista per tentare nuove e più ardite strade.

Chi mostrò immediato apprezzamento per le ricerche dei tre pittori fu lo stesso Signorini, che alla mostra della Promotrice fiorentina di belle arti del 1891-1892 riconobbe in Nomellini «il più ardito ricercatore della luminosità della natura», lo sperimentatore che s’era sporto più avanti degli altri e che manifestava le istanze più aggiornate («Nomellini ha fatto diverse cose già, alcune delle quali prima che io arrivassi qui, nelle quali vi è molto del buono come tentativo specialmente di pointillé e di vibrazione di luce, e da questo lato mi sembra che abbia alquanto progredito»). Eppure, Signorini gli preferiva Kienerk: per i suoi Alberi sul mare, avrebbe speso parole d’elogio, sottolineando il senso di serenità e di piacevolezza emanato dalla sua veduta marittima. Signorini dovette seguire con sincero interesse le vie aperte in quel fatidico 1891, tanto ch’egli stesso volle tentare d’aprirsi alle novità. O almeno, volle cercare d’impostare, sulla sua base profondamente toscana, le suggestioni che provenivano dalla Francia, come s’evince osservando, per esempio, la Vegetazione ligure a Riomaggiore, opere che l’artista dipinse nel 1894 durante il suo soggiorno alle Cinque Terre, e ch’espose alla Biennale di Venezia di tre anni dopo: il tentativo di restituire sulla tela il vibrante nitore della luce d’un mattino in Liguria si traduce qui in una pittura che, per un attimo, lascia da parte la sintesi macchiaiola e cerca l’effetto d’atmosfera operando, almeno in primo piano, in via analitica, per poi lasciare che la vegetazione corra verso il mare che si fonde col cielo quasi fosse un’unica entità.

Fu, peraltro, proprio in quel frangente che il pittore fiorentino redasse quella che possiamo considerare una sorta d’appassionata dichiarazione d’amore nei confronti del mare che bagna la costa ligure, fatta di dirupi scoscesi che, verticali, si tuffano nella distesa azzurra, di placidi borghi abbarbicati sulle sommità dei promontorî, di crêuze e ripide mulattiere che solcano le colline inoltrandosi nel fitto della macchia, talora costeggiati da muretti a secco, talaltra da vigne costrette a sfruttare i pochi lembi di terra utili per la coltivazione: «debbo […] la conoscenza di questo paese al desiderio grande che ebbi […] di un mare più vasto di quello del Golfo di Spezia. Non che l’aperto mare sia meno aperto lungo il littorale toscano, da Viareggio a Livorno, o per la Maremma, fino a Civitavecchia; ma questi paesi, situati in pianure tra spaziose campagne, davanti a sterminate spiagge di mare, non producono tanto l’effetto della sua vastità, quanto uscendo dalle strette gole dei monti, dove un paese come questo è piantato perpendicolarmente su dirupate scogliere. E questo mare ligure visto da questo scalo, ebbe tali attrattive per me, che la maggior parte del tempo ho passato nell’ammirazione e nel desiderio di poterlo riprodurre nella sua sterminata massa e nei suoi prodigiosi dettagli».

Il mare si confermava terreno ove condurre esperimenti, e ciò non poteva che portare anche a vigorosi scontri, come quello che Nomellini, nell’anno di svolta, ebbe col suo maestro Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908), che invano aveva cercato di mettere in guardia i suoi allievi da quello ch’egli aveva definito, in una lettera inviata a Guglielmo Micheli, «l’abisso nel quale stanno per cascare», ovvero l’avvio d’una pittura che guardasse agl’impressionisti. È una toccante missiva di Fattori, datata 12 marzo 1891, che determina l’irrevocabile frattura tra il maestro di sessantasei anni e il venticinquenne Nomellini: in questo scritto così emozionato e appassionato, Fattori si rammaricava per le scelte dell’allievo, ed era giunto a conclusione ch’era venuto il momento di non potersi più considerare il suo maestro. Ciò nondimeno, si premurava d’inviare, a colui ch’era stato uno tra i suoi più promettenti studenti, un leale attestato di stima, e di rinnovargli la sua professione d’eterna amicizia: «io ho creduto mio dovere avvertirvi tu e gl’altri che seguivi una via già tracciata 10 o 12 anni fa, e che il foco giovanile molto apprezzabile vi ha fatto vedere che la Storia dell’Arte vi avrebbe registrato come martiri, e innovatori, mentre la Storia dell’Arte vi registrerà come servi umilissimi di Pisarò, Manet, ecc. e in ultimo del Signor Muller [...]. Tu solo per giustizia ti trovo originale come dissi nei lavoratori [...]. Questa è storia e qui cesso col dirmi vostro amico sempre, maestro mai più! Perché io sono coi vecchi, e non saprei più cosa insegnarvi - lo dirai a buoni amici livornesi quando avrai occasione di scriverli - Ti stringo la mano e sono il tuo affezionato amico».

Fattori poteva tuttavia contare su di una folta schiera d’artisti, anche giovani, che gli sarebbero rimasti artisticamente fedeli. Qualche anno prima che si consumasse l’irreparabile rottura, Fattori aveva terminato uno dei suoi capolavori più noti, la Libecciata, istantanea d’un brano di costa livornese battuto dai venti di sud-ovest: frondose tamerici con le chiome agitate dalla furia del libeccio, gli arbusti del litorale che si piegano sotto le violente folate, la sabbia che prende a sollevarsi, il mare che s’increspa e vistosamente biancheggia sotto un cielo grigiastro, preludendo a un’imminente mareggiata. La Libecciata è degl’inizî degli anni Ottanta, e Fattori all’epoca aveva preso ad ammantare i suoi paesaggi di struggenti toni lirici, inaugurando un gusto del paesaggio inedito per la sua arte, e non solo. Trasuda solitudine e malinconia, questo dipinto. Non ha niente d’idilliaco, niente di rassicurante: Fattori voleva che la sua marina fosse fortemente comunicativa, ed evidentemente riuscì nell’intento, se la commissione che il Comune di Firenze convocò con l’intento di valutare alcune opere del pittore livornese per poi acquistarle, sottolineò, in una relazione del 15 settembre 1908, che la Libecciata è opera in cui l’artista «anche con semplicissimi ma precisi mezzi, senza figure […] ha dato a una breve linea di paese la stessa forza d’espressione che a un volto umano».

Questa linea, che in certa misura anticipò il paesaggio-stato d’animo che di lì a poco sarebbe stato codificato dalle teorie dei filosofi Jean-Marie Guyau e Paul Soriau, magistralmente interpretate in Italia da Vittore Grubicy de Dragon, fu destinata ad avere una certa fortuna. Guyau scriveva che «per apprezzare un paesaggio, è necessario che nei confronti di quel paesaggio si provi armonia. Per comprendere un raggio di sole, è necessario vibrare con lui, e lo stesso vale per un raggio di luna, occorre tremare nell’ombra della sera, è necessario scintillare con le stelle blu o dorate, per comprendere la notte occorre sentir passare sopra di noi il brivido dello spazio oscuro, dell’immensità vaga e sconosciuta. […] Per comprendere un paesaggio, dobbiamo far sì che sia in armonia con noi stessi, ovvero dobbiamo umanizzarlo. È necessario animare la natura».

Tra i primi a recepire questa identificazione tra paesaggio e stato d’animo è possibile annoverare Eugenio Cecconi (Livorno, 1842 – Firenze, 1903), che nel 1903, con il suo Tramonto sul mare, dipingeva uno scorcio della costa tra Livorno e Castiglioncello, memore delle soluzioni di Fattori, e avvolto da spiccate intonazioni emotive: qui, la resa naturalistica e gli effetti di realismo concorrono a fornire all’occhio l’impressione di trovarsi su di una collina che digrada verso il mare, ma la visione è subordinata a un sentimento di malinconia che pervade tutta l’atmosfera, e l’occhio non è più solo strumento che, parafrasando Guyau (che peraltro, per meglio esplicitare l’assunto secondo il quale le nostre vite debbano fondersi con quelle dei luoghi, aveva addotto proprio l’esempio del mare), misura l’altezza della collina, registra il moto delle onde, si sofferma sul movimento delle nubi nel cielo. L’occhio percepisce, l’occhio rende paesaggio e riguardante un’unica entità, l’occhio, di fatto, anima la natura facendo sì che l’osservatore colga, e magari sperimenti, ciò che il pittore ha provato di fronte al panorama: la quiete della sera, la costa verdicante aperta su di un mare argenteo, calmo e immoto, qualche solitaria tamerice a interrompere, al centro della composizione, l’orizzontalità della veduta, le nuvole che non s’addensano abbastanza da impedire agli ultimi, pallidi bagliori del sole calante d’indorare con soavità gli squarci del cielo.

In Toscana il paesaggio-stato d’animo ebbe un altro dei suoi massimi interpreti in Francesco Gioli (San Frediano a Settimo, 1846 – Firenze, 1922), altro pittore tanto restio agli sperimentalismi tecnici quanto desideroso di saggiare tutte le possibilità che potevano aprirsi fondendo il paesaggio con la poesia. E anche Gioli, con tutta probabilità, considerava il genere della marina come quello che più s’attagliava alle sue esigenze in fatto di ricerca sulla luce e sull’espressione d’un sentimento derivante dalla contemplazione d’un paesaggio, che nel suo percorso artistico conosce una linea evolutiva inarrestabile, almeno dagli anni Ottanta fino alle fasi più avanzate della sua carriera. Contrariamente a quanto avviene nell’opere d’altri pittori del paesaggio-stato d’animo, in Gioli la figura umana mantiene una significativa rilevanza ed è quasi sempre presente, a vario titolo, nelle sue vedute di mare. In Bilance a Bocca d’Arno del 1889, uno dei suoi più celebri quadri (anche per la coraggiosa scelta tecnica: un formato orizzontale in cui la composizione presenta un forte taglio prospettico obliquo, che rimanda a simili esperimenti che Fattori aveva tentato anni addietro, con certo successo), la presenza umana assume le sembianze d’un pescatore che s’aggira sulla foce del fiume a controllare che il lavoro delle bilance, le grandi reti da pesca tipiche di quest’area costiera della Toscana, proceda per il verso giusto. E il sentimento abbraccia tutto il controluce delle bilance, disposte in fila lungo l’Arno a stagliarsi contro la massa perlacea del fiume che s’incontra col cielo in una giornata uggiosa, e contro la vegetazione fluviale resa in modo sintetico, secondo i dettami della pittura realista della quale Gioli si fa ottimo interprete. Un realismo che apparirà secondario rispetto agli accenti emotivi in un dipinto tardo come la Bambina sulla spiaggia del 1919: in piena epoca d’avanguardie artistiche, Gioli, alla fine della sua carriera, era ancora capace d’affidare tutto il proprio sentimento alla figura romantica che, in posizione defilata, guarda il mare, e il pittore la coglie di spalle. Un lirismo ch’era proprio anche dell’ultimo Fattori: quello, per esempio, del Tramonto sul mare, dove l’uomo in piedi di fronte al mare, solo e solitario, è uno degli ultimi testimoni della grandezza della pittura del livornese, una grandezza che Ugo Ojetti (per quanto in certa misura condizionato dalla preferenza che accordava al ritratto, da lui tenuto in maggior considerazione rispetto alla pittura paesaggistica) risolveva nella capacità, da parte di Fattori, di dare un «ragionevole volto di un uomo» al paesaggio, ovvero di definire un brano di veduta che non fosse solo mera rappresentazione di ciò che in quella veduta era contenuto, ma che fosse anche l’espressione d’un sentimento, che fosse una sorta di fotografia del modo in cui l’animo dell’artista interpretava quel paesaggio, piuttosto che la semplice, arida descrizione del paesaggio di per sé.

I primi del Novecento furono anni in cui lo stesso Plinio Nomellini intensificò la vena sperimentale della propria pittura, benché senza tornare agli estremi da pointilliste toccati nel 1891 con il Golfo di Genova, dipinto che rappresenta una sorta di unicum nel suo percorso artistico e per il quale Nadia Marchioni, la studiosa che nel 2017 curò una delle più importanti retrospettive dedicate al grande pittore toscano, non lesinò aggettivi e definizioni, reputandolo dipinto «incredibile» e riconoscendovi l’esito «più avventuroso nella sperimentazione divisionista», tale da renderlo un «impressionante “tradimento” dell’insegnamento grafico del maestro». Il maestro, come detto, era Fattori, e il Golfo di Genova si poneva in linea di fragorosa rottura con quanto Nomellini aveva appreso seguendolo a Firenze: abbandonato il disegno, la ricerca d’una più nitida luminosità veniva risolta con un’inusitata costruzione della composizione, che faceva utilizzo d’una trama di minuti colpetti dati alla tela con la punta del pennello. L’impressione d’insieme potrebbe non apparire così aderente al dato reale (tutt’altro!), ma la luce che Nomellini era stato capace d’infondere alla sua marina ligure era un fatto inedito per la pittura italiana e dovette suscitare una forte impressione anzitutto sui due colleghi che l’avevano seguito nel suo soggiorno genovese, quindi sugli altri più attenti esponenti del divisionismo italiano, e poi ancora sugli artisti della generazione precedente ch’ebbero modo d’ammirare l’opera alla mostra della Promotrice fiorentina del 1891-1892, la stessa in cui Kienerk propose i suoi Alberi sul mare. Ma i risultati colti da Nomellini non dovettero essere così soddisfacenti se il suo Golfo di Genova fu criticato anche da un pittore di larghe vedute come Telemaco Signorini, che non riuscì ad apprezzare il lavoro del giovane livornese: «quel che francamente non amo», scrisse in una recensione, «è di vedere Nomellini, più coraggioso ricercatore della realtà del carattere in ogni forma, una mandolinata sul mare da riportar l’arte coi fantasiosi romanticismi del Michetti e del Fortuny». In sostanza, più che gli aspetti formali, Signorini non aveva apprezzato, con tutta evidenza, il tono della composizione che, con quella gamma cromatica così chiara, così tersa, così abbacinante, e con quella figura femminile intenta a suonare la chitarra, rimandava quasi all’esperienze dei pittori dell’Italia meridionale: interpretato dalla critica come una nota di spensieratezza tesa a evocare il clima nel quale Nomellini, Kienerk e Torchi lavoravano in quel breve lasso di tempo, l’inserimento della ragazza che suona lo strumento è comunque anch’esso un caso isolato nella produzione di Plinio Nomellini, che non avrebbe più tentato di ripetere gli esiti del Golfo di Genova né sul piano formale, né su quello dei contenuti.

La pittura di Nomellini attraversò diverse stagioni e, come s’è giustamente premurato di sottolineare lo studioso Silvio Balloni in un suo recente saggio, pochi altri artisti come lui seppero farsi mirabili interpreti della temperie culturale del tempo, quasi offrendo una trasposizione pittorica d’immagini e immaginazioni letterarie: è nei dipinti eseguiti nei primi del Novecento, densi, luminosi, talvolta solari e pieni di vita, talaltra eroici ed inquieti, sempre pervasi da una sensibilità poetica e da un lirismo panico che non conobbero eguali, che prende vita, in tutto il suo magnifico splendore, in tutta la sua immortale fusione tra uomo e natura, la «cerula e fulva estate» che Gabriele D’Annunzio eternò nei versi eccelsi dell’Alcyone. Nelle terre di Versilia, così care tanto al poeta quanto al pittore, Nomellini si stabilì a partire del 1907, e qui produsse alcuni dei più mirabili capolavori che paion quasi dar corpo all’immaginifico poema dannunziano: si tratta di ben più che d’una suggestione, poiché è risaputo che Nomellini fosse solito frequentare poeti e letterati, e che lui e D’Annunzio si conoscessero. E in un dipinto realizzato attorno al 1905, il riferimento alle liriche dannunziane appare esplicito: Ditirambo, oggi conservato alla Galleria d’Arte Moderna “Paolo e Adele Giannoni” di Novara, s’ammira per la luce del crepuscolo che dona accenti rossastri al paesaggio, per l’irrealistica veduta del litorale apuano che raduna, da un lato, la terra ricolma di frutti, e dall’altro i monti carichi di marmi candidi che «regnano il regno amaro», reso in uno sprazzo di blu sotto le «minaccevoli punte» delle alpi di Luni, per la personificazione dell’estate «selvaggia, libidinosa, vertiginosa». Tanto che il dipinto par quasi voler restituire in immagini l’incipit del terzo ditirambo dell’Alcyone («O grande estate, delizia grande tra l’alpe e il mare, / tra così candidi marmi ed acque così soavi, / nuda le aeree membra che riga il tuo sangue d’oro / odorate di aliga di resina e di alloro, / laudata sii, / o voluttà grande nel cielo nella terra e nel mare / e nei fianchi del fauno, o Estate, e nel mio cantare, / laudata sii / tu che colmasti de’ tuoi più ricchi doni il nostro giorno / e prolunghi su gli oleandri la luce del tramonto / a miracol mostrare!»). Dipinti come Ditirambo, o come Baci di sole, di poco più tardo (rimonta al 1908 la sua esecuzione), inaugurano peraltro una nuova stagione nell’arte di Nomellini, coincidente con la sua permanenza in Versilia: una stagione nella quale lo slancio vitalistico diviene quasi principio generatore delle sue composizioni, e dove l’unione feconda tra uomo e natura è elemento fondante. Baci di sole, intimo ritratto di moglie e figlio dell’artista, è una straordinaria e gaudiosa poesia della luce, un vortice brulicante di chiarori che baluginano tra le ombre degli alberi: le pennellate vibranti di Nomellini, in certi punti pastose, in altri filamentose e in altri ancora rapide e date per piccoli tocchi, ci restituiscono un momento di gioco all’ombra degli olmi frondosi, che catturano i raggi di sole senza però impedire che l’astro raggiunga le membra dei due protagonisti baciandoli qua e là coi suoi furtivi sfolgorii.

L’eredità di Nomellini sarebbe stata raccolta, nella Liguria da cui tutto partì, da un pittore nato sulle montagne ma cresciuto sul mare, Rubaldo Merello (Isolato Valtellina, 1872 – Santa Margherita Ligure, 1922), che fu tra i più singolari simbolisti italiani e che interpretò il divisionismo del livornese «nel modo più completo e con fede quasi mistica» (così Gianfranco Bruno). Di Merello s’è detto che rifuggisse sia il divisionismo scientificamente controllato ch’ebbe diffusione nell’Italia del nord, sia una visione eccessivamente idealista o spirituale, preferendo accostarsi alla pittura divisa così come aveva fatto Nomellini: con spontaneità e lirismo. Il suo aggiornamento sulla pittura simbolista lo aveva tuttavia portato a provare, nei confronti delle vedute che dipingeva, un’intima e profonda partecipazione emotiva. A certi paesaggi da cartolina (abbondano, nella sua produzione, le immagini di pini che si stagliano contro il mare, o quelle dell’amata abbazia di San Fruttuoso) s’affiancano vedute dove i colori, com’ebbe a far notare Cesare Brandi, sfuggono al controllo dell’artista, intrecciandosi in maniera autonoma sul dipinto e creando immagini dotate d’una forza straordinaria, dove i colori non si fondono, ma mantengono la loro indipendenza, quasi come accade nelle opere di van Gogh. Certo: con tutta probabilità, sottolineava Brandi, Merello non ebbe mai occasione di conoscere l’arte di van Gogh, e magari neppure ne ebbe la necessità, avendo trovato in Italia i suoi punti di riferimento. Ma se si può avanzare un riscontro con un grande del tempo, allora è «con certi paesaggi di Munch, e per via del colore davvero immaginario e dissidente che spesso riesce a realizzare». E allora, quei dipinti dove la «follia cromatica» di Merello prende il sopravvento, dove «un giallo non chiama più il suo azzurro, ma s’incontra in un rosa corallo, e le ombre e i riflessi del mare incitano dei colori strani a posarsi, come uccelli di passo», si mettano pure «accanto al miglior Munch e a dei Bonnard»: Brandi assicurava che reggeranno il confronto.

Nello stesso torno d’anni c’era anche chi, in altre aree d’Italia, insensibile alle novità che andavano delineandosi tra la Liguria e la Toscana, seguitava a ripercorrere il solco della tradizione, seppur rinnovandola con spunti di sicuro interesse e aggiornati secondo l’imperante gusto internazionale. Nella laguna di Venezia, proprio negli anni in cui la Toscana tutta dibatteva attorno ai lavori di Nomellini, di Kienerk, di Torchi, un loro coetaneo partenopeo, trasferitosi però a Venezia fin da bambino, ovvero Ettore Tito (Castellammare di Stabia, 1859 – Venezia, 1941) rivisitava la grande pittura veneta secondo chiavi inedite. Luglio, opera raffigurante «il Lido di Venezia con una nidiata di bambini bellissimi condotti dalle loro custodi a pigliare il bagno marino» (così la descrisse il critico e giornalista Raffaello Barbiera vedendola esposta alla Triennale di Brera del 1894, anno in cui il dipinto fu eseguito), propone al riguardante la scena d’un festoso bagno al mare in una mattina d’estate. Le pennellate distese, i riflessi della luce del sole filtrata dalla cappa di nubi, le tonalità calde contribuiscono a creare uno straordinario effetto di luce diffusa che quasi offre all’osservatore la sensazione dell’afa che impregna l’aria. Il soggetto e il modo in cui è affrontato, un’istantanea di quotidianità balneare, rimandano alle contemporanee esperienze di Joaquín Sorolla, di Peder Severin Krøyer e dei pittori di Skagen, di Anders Zorn. Tito però aveva dalla sua una certa leggerezza tiepolesca, un colorismo che affondava le radici nella tradizione veneta dal Cinquecento in poi, una naturale inclinazione a costruire le sue composizioni con inquadrature tipicamente fotografiche, tanto che Roberto Longhi parlò di lui come d’un «Paolo Veronese con la Kodak».

Tito non fu certo l’unico artista affascinato dalle moderne tecniche fotografiche: prova ne sono certi dipinti di Francesco Lojacono (Palermo, 1838 – 1915), tra i maggiori paesaggisti del meridione, nella cui arte il mare riveste spesso un ruolo di primaria importanza. In molte delle sue vedute di Palermo realizzate sul finire del secolo, i tagli fotografici e la tendenza a dare rilievo agli elementi in primo piano lasciando che la città e le montagne sullo sfondo assumessero contorni poco definiti, sono caratteristiche dalle quali trapela il frequente ricorso alla fotografia da parte di Lojacono: un utilizzo che l’artista palermitano aveva fatto proprio per diverse ragioni, che includevano la ricerca sulla luce (Lojacono, in particolare, era attratto dai rapporti luminosi che gli oggetti presenti nella composizione intessevano col resto della scena), la volontà di bloccare momenti di vita quotidiana nei luoghi da lui frequentati, il tentativo d’impostare, con l’aiuto del mezzo fotografico, le linee della composizione prima di passare alla realizzazione del dipinto.

Lojacono, fin dal 1895, fu quasi sempre presente alla Biennale di Venezia: delle prime quattro edizioni ne saltò solamente una. Le sue partecipazioni si collocavano in un contesto nel quale vivo era il dibattito sul superamento della veduta verista, ed è opportuno in tal senso sottolineare come, nel 1901, la grande esposizione internazionale di Venezia vide prender parte, per la prima volta, un giovane Galileo Chini (Firenze, 1873 – Firenze, 1956), che con la sua opera La Quiete, uno scorcio delle colline toscane colto in un momento di calma autunnale, si faceva interprete d’un divisionismo memore della fusione tra uomo e natura dell’amico Nomellini (che aveva esordito a Venezia due anni prima, ed era comunque presente anche all’edizione del 1901) ma allo stesso tempo attratto dal simbolismo mitteleuropeo. Questa tendenza sarebbe emersa in maniera ancor più marcata in uno dei capolavori giovanili di Chini, il Maestrale sul Tirreno del 1904, opera che reinterpretava la connessione tra paesaggio ed emozione declinando con efficacia «il linguaggio simbolista della luce abbagliante» e rafforzando «i sottesi enigmatici nella firma a monogramma dell’artista» (così Maurizia Bonatti Bacchini). Gli artisti della nuova generazione avevano decretato il definitivo smarcamento dalla veduta verista, e di lì a poco altri avrebbero reciso i legami anche con la poetica divisionista. E per il genere della marina s’apriva una nuova stagione, che avrebbe avuto i suoi protagonisti in pittori come Giorgio Belloni, Ludovico Cavaleri, Llewelyn Lloyd, Moses Levy, Renato Natali. Negli anni in cui andava accendendosi il fuoco delle avanguardie.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).