Il Labirinto di Villa Pisani a Stra, suggestioni dannunziane e un percorso intricatissimo

È nota come la “regina delle ville venete”: e in effetti, Villa Pisani a Stra è una presenza significativa, elegante, maestosa, impossibile non notarla mentre si percorre la strada regionale 11 del Veneto, ovvero la lunga via che dal centro di Venezia, da piazzale Roma, conduce fino alle porte di Padova costeggiando il naviglio del Brenta, lungo il quale sorgono diverse delle ville che in antico il patriziato veneziano fece erigere in queste amene campagne, come luoghi di villeggiatura lontani dal caos cittadino di Venezia. La più grande è Villa Pisani, le cui origini risalgono al Settecento, quando i Pisani di Santo Stefano, una delle famiglie più ricche della nobiltà veneziana, toccarono il loro apogeo, riuscendo a esprimere anche un doge, Alvise Pisani, che fu prima ambasciatore veneziano nella Francia di Luigi XIV, dopodiché salì al soglio dogale nel 1735, quando Villa Pisani era in corso di costruzione.

L’edificazione del complesso partì nel 1721, quando i Pisani affidarono l’incarico all’architetto Gerolamo Frigimelica (Padova, 1653 – Modena, 1732), autore anche del sontuoso Palazzo Pisani nel sestiere di San Marco a Venezia, e poi al collega Francesco Maria Preti (Castelfranco Veneto, 1701 – 1774), che succedette a Frigimelica dopo la sua scomparsa nel 1732. Ci volle qualche anno per vedere completati i lavori, che terminarono nel 1756. La villa tuttavia rimase dei Pisani per poco tempo: sul finire del Settecento, epoca del tramonto della Serenissima, anche la famiglia risentì di pesanti contraccolpi, e la villa dovette essere ceduta per far fronte ai debiti che i Pisani avevano accumulato. Villa Pisani diventò dunque proprietà di Napoleone Bonaparte, che a sua volta la cedette al figliastro Eugenio di Beauharnais. Dopo la Restaurazione, diventò villa imperiale degli Asburgo, che qui trascorrevano lunghi soggiorni di villeggiatura. Poi, a seguito dell’Unità d’Italia, la villa divenne parte dei beni della corona sabauda, e nel 1884, dopo un periodo d’abbandono, venne trasformata in un museo.

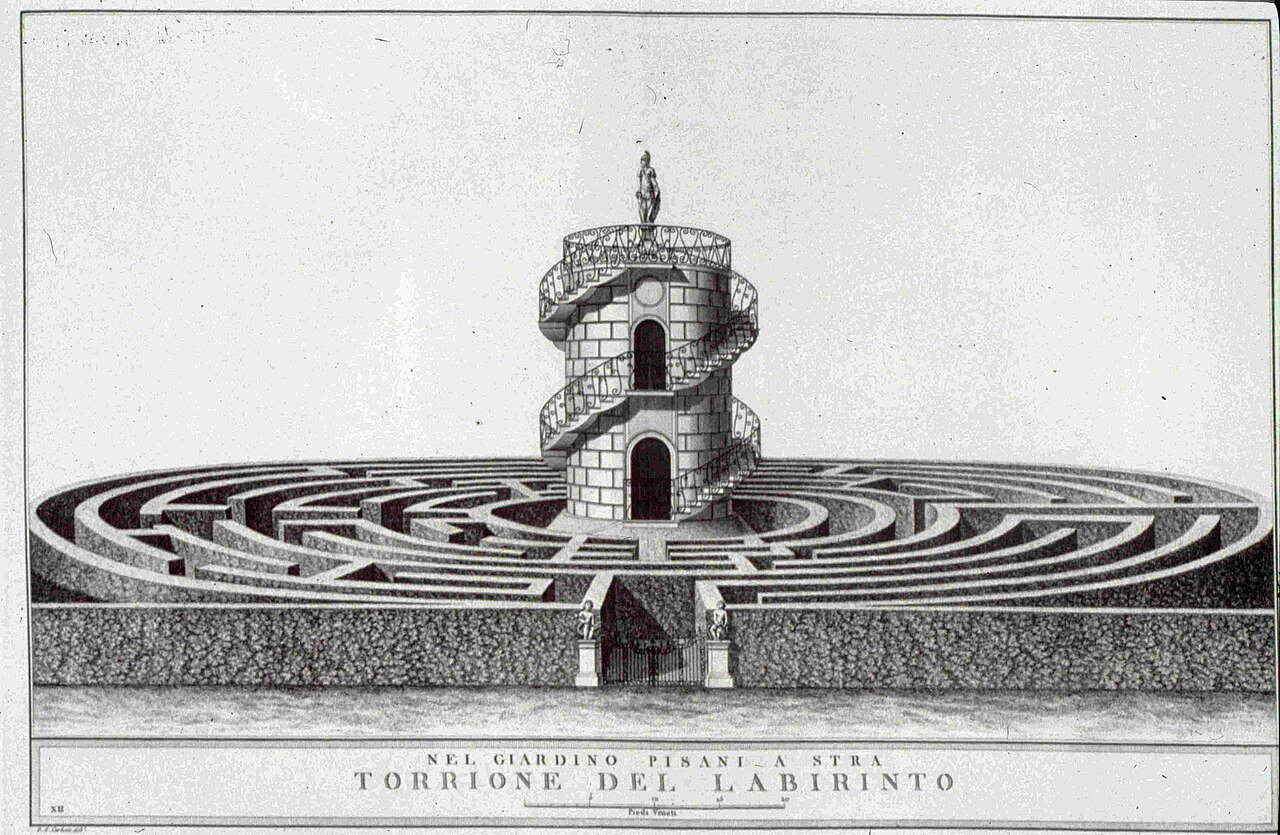

Villa Pisani è una struttura imponente che dietro la sua sobria facciata neoclassica cela decine di stanze (sono 168 in tutto, anche se quelle visitabili sono una trentina), tra cui spicca la spettacolare sala da ballo dove Giambattista Tiepolo affrescò l’Apoteosi della famiglia Pisani, uno dei massimi capolavori del Settecento mondiale. Annesso alla villa è poi uno splendido parco di 14 ettari, con le scuderie, la Coffee House settecentesca, il boschetto inglese, le serre tropicali e uno dei più celebri labirinti d’Italia, il Labirinto di Villa Pisani appunto, divenuto famoso anche perché protagonista di una delle più note scene del romanzo Il Fuoco di Gabriele D’Annunzio, che visitò la villa dopo la sua trasformazione in un museo, dedicandole pagine indimenticabili. Nel romanzo, il giovane protagonista, il poeta Stelio Effrena, percorre il labirinto assieme alla sua amante, la Foscarina, in un sottile gioco d’amore tra i meandri del dedalo: “Un cancello di ferro rugginoso lo chiudeva, tra due pilastri che portavano due Amori cavalcanti delfini di pietra. Non si scorgeva di là dal cancello se non il principio di un tramite e una sorta di selva intricata e dura, un’apparenza misteriosa e folta. Dal centro dell’intrico s’alzava una torre, e in cima della torre la statua d’un guerriero pareva stesse alle vedette. ‘Sei mai entrata in un labirinto?’ chiese Stelio all’amica sua. ‘Mai’ ella rispose. S’indugiarono a mirare quel gioco fallace composto da un giardiniere ingegnoso per il diletto delle dame e dei cicisbei nel tempo dei calcagnini e dei guardinfanti. Ma l’abbandono e l’età l’avevano inselvatichito, intristito; gli avevano tolto ogni aspetto di leggiadria e di eguaglianza; l’avevano mutato in una chiusa macchia tra bruna e giallastra, piena di ambagi inestricabili, ove i raggi obliqui del tramonto rosseggiavano così che i cespi qua e là vi parevano roghi che bruciassero senza fumo. ‘È aperto’ disse Stelio sentendo cedere il cancello nell’appoggiarvisi. ‘Vedi?’ Egli sospinse il ferro rugginoso che stridette sui cardini malfermi; poi diede un passo varcando il limitare”.

Anche il labirinto si deve alla progettazione di Gerolamo Frigimelica, e probabilmente l’idea d’arricchire il parco della villa con un dedalo si deve proprio al futuro doge Alvise Pisani, che durante la sua permanenza in Francia ebbe forse modo d’apprezzare il labirinto di Versailles, rimosso poi nel 1778 per volere di re Luigi XVI che lo fece sostituire con un giardino all’inglese. Era stato ideato, come scrive D’Annunzio, per il divertimento degli ospiti: il Vate immaginava dunque le dame invitate alla villa aggirarsi per i meandri del dedalo, abbigliate secondo la moda del tempo, ovvero con i “calcagnini”, tipiche scarpe veneziane settecentesche fornite di un’alta zeppa (erano state inventate per evitare l’acqua alta), e i “guardinfanti”, la struttura composta di cerchi di metallo o di vimini che serviva a far gonfiare le gonne facendo assumere all’indumento quella particolare forma a campana che si vede nei ritratti del tempo. Pare che uno dei giochi più graditi dai frequentatori del labirinto prevedeva che una dama si mettesse mascherata sulla torretta, e che avesse rivelato la sua identità soltanto al gentiluomo che, in una gara con gli altri, fosse riuscito a raggiungerla nel minor tempo possibile.

È uno dei labirinti più grandi d’Europa, oltre che uno dei più intricati e difficili. La difficoltà è dovuta non soltanto alla vastità delle sue proporzioni, ma anche al fatto che si tratta di un labirinto che ha un solo percorso che porta al centro, e ogni nodo o bivio non consente mai di trovare una strada alternativa, ma conduce sempre a un punto morto, col risultato che se si arriva di fronte a un muro occorre per forza tornare sui propri passi cercando di ricordarsi dove si è trovato il bivio e scegliere un altro percorso. Per questo motivo può passare anche molto tempo prima che si riesca a trovare la strada che conduce alla meta. Si narra addirittura che Napoleone, dopo aver acquisito la villa, volle cimentarsi nel 1807 con il Labirinto di Villa Pisani, ma non riuscì a risolverlo, e sempre la tradizione vuole che nel 1934, quando Villa Pisani fu teatro di un vertice tra Hitler e Mussolini, i due dittatori preferirono non misurarsi col labirinto perché, memori dell’aneddoto su Napoleone, avrebbero preferito evitare figuracce. Il labirinto ha pianta circolare e si compone di nove cerchi concentrici che dall’ingresso (l’unica entrata) conducono al centro dove svetta una torretta in pietra, con aperture centinate a doppio ordine, la cui sommità si può raggiungere con doppia una scala a spirale, dotata di balaustra in ferro battuto, che si avvolge attorno alla struttura. Sopra alla torretta, la meta finale: la statua di Minerva, dea della sapienza, virtù indispensabile per non perdere la calma e raggiungere il centro del labirinto. I corridoi sono separati da siepi di bosso (buxus sempervirens) che consentono di vedere sempre il centro: il bosso è pianta tipica dei labirinti, dal momento che è molto resistente, richiede poca manutenzione, può essere ‘addomesticata’ in tante forme ed è una sempreverde. Non è però l’essenza originale del dedalo: in antico era infatti composto di siepi di carpino, pianta poi progressivamente sostituita fino a che già all’inizio del Novecento il labirinto era ormai interamente di bosso, scelto evidentemente per via delle sue caratteristiche, prima tra tutte il fatto di poter mantenere in tutte le stagioni la colorazione delle foglie, mentre il carpino è una pianta caduca (che però non perde le foglie: rimangono infatti attaccate ai rami ma ingialliscono).

Il labirinto di Villa Pisani ha sempre mantenuto la stessa struttura, dal momento che sono note stampe settecentesche che mostrano il dedalo così com’è adesso. Anche uno dei più grandi artisti del Settecento, Francesco Guardi (Venezia, 1712 – 1793) passò da qui: si conserva infatti un suo disegno che traccia uno schizzo di un corridoio del Labirinto di Villa Pisani. E ovviamente non si contano i romanzi, anche contemporanei, che hanno scene qui ambientate. L’unica modifica venne apportata nel 1809, quando, per volere di Eugenio di Beauharnais, venne deciso un leggero ampliamento del percorso: al cerchio del labirinto, a cui si accedeva, come attestano le antiche stampe, da un ingresso posto lungo un muro, vennero infatti aggiunti alcuni corridoi su quattro lati per inscrivere la struttura in un trapezio progettato dall’ingegner Mezzani, “Regio Architetto ed Ispettore dei Reali Palazzi di Venezia e di Stra” come viene indicato nei documenti napoleonici. Ma la parte del cerchio è sempre rimasta inalterata. Ed è stata anche largamente imitata, in tutto il mondo: diversi labirinti infatti richiamano la struttura di quello di Villa Pisani (il più vicino geograficamente è quello di Villa Gaggia a Belluno, che ha anche una torretta molto simile al centro).

Restaurato negli anni Settanta dopo un periodo di degrado, il labirinto è di nuovo offerto ai visitatori di Villa Pisani che, in certi periodi dell’anno, possono indossare i panni dei nobili del Settecento e cercare di risolvere lo schema: un labirinto divertente e inquietante al contempo (come emerge dalle pagine di D’Annunzio, dove la Foscarina prova un po’ di ansia nel percorrere i suoi meandri), perché progettato per far trascorrere il tempo agli ospiti della villa ma anche per disorientare, perché quando si arriva alla torretta si può godere di un bel panorama e di sereni momenti di tranquillità, ma poi una volta scesi è necessario ripercorrere tutta la via a ritroso. Un labirinto dal fascino ambiguo che non smette di sedurre tutti coloro che provano a percorrerlo.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER