Sorpresa: quella su Van Gogh a Roma non è la solita mostra di cassetta

È difficile evitare il rischio d’allestire una mostra già vista quando si ha a che fare con Vincent van Gogh. Ovvero uno degli artisti il cui nome ricorre più spesso nei palinsesti espositivi di mezzo mondo: sarà sufficiente rammentare che, a oggi, nel 2023 risultano in programma nel mondo ben sette mostre che a vario titolo gli sono dedicate (Van Gogh, Cezanne, Le Fauconnier & the Bergen School allo Stedelijk Museum di Alkmaar, Van Gogh in Auvers-sur-Oise al Van Gogh Museum di Amsterdam, che si sposterà in seguito al Musée d’Orsay, e poi ancora Van Gogh and the Avant-Garde all’Art Institute di Chicago con tappa successiva al Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh’s Cypresses al Metropolitan di New York, e Van Gogh in Drenthe al Drents Museum di Assen). E il compito si fa ancor più impegnativo se i curatori devono trattare materiale identico a quello d’una mostra recente: un nucleo di opere prestate dal Kröller-Müller Museum di Otterlo in Olanda. C’erano dunque tutte le premesse perché la mostra Van Gogh, organizzata nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma, si risolvesse nell’ennesimo prodotto commerciale che sfrutta il nome del grande pittore olandese, con la solita selezione del Kröller-Müller. Anzi: con una selezione decisamente ridotta rispetto a quella che aveva retto la dimenticabile mostra Van Gogh tra il grano e il cielo del 2017, curata da Marco Goldin alla Basilica Palladiana di Vicenza. In Veneto c’erano ben 129 opere dal Kröller-Müller, mentre nella capitale ne sono arrivate esattamente un terzo: quaranta in tutto, oltre a sei dipinti del tutto slegati dal percorso espositivo e utili soltanto a presentare la collezione del museo prestatore.

Le notizie sulla mostra suggerivano dunque di tenere le aspettative ben al di sotto del livello di guardia. E invece, alla fine, la mostra di Palazzo Bonaparte s’è rivelata una piacevole sorpresa: una mostra che non aggiunge particolari novità alla nostra comprensione del genio di Van Gogh, ma che ha il pregio d’esser fondata su di un percorso che cerca di dare al visitatore il più possibile, e intende presentare la breve vicenda di Van Gogh non soltanto sotto il profilo umano (com’è ovvio e naturale che sia), ma anche, e forse soprattutto, da un punto di vista artistico e culturale. Alle due curatrici, Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, va il merito d’aver utilizzato al meglio i dipinti e i disegni prestati dal museo di Otterlo per ordinare una mostra che segue l’intera parabola di Vincent van Gogh con apparati esaurienti, in grado di fornire ai visitatori dettagli sull’artista che solitamente vengono ampiamente trascurati dalle mostre a lui riservate.

Naturalmente, l’esposizione romana non tralascia le umane vicissitudini del pittore, che non possono essere scisse dal prodotto del suo pennello. È quanto conferma Benedetti sin dalle prime righe del suo saggio in catalogo (una rapida ma densa ricognizione sulla vicenda di Van Gogh): “La vita di Vincent van Gogh, anima fragile, costantemente alla ricerca di affetto, amicizia, approvazione e amore, è segnata fin dagli anni giovanili da delusioni, rifiuti, abbandoni. [...] Il dolore, compagno di vita di Van Gogh [...], si trasforma, e da tormento individuale diviene simbolo universale di sofferenza propria della condizione umana. [...] Ignorato in vita dalla critica, non è riuscito a inserirsi nel mercato, eppure la sua vicenda creativa, durata soltanto dieci anni (1880-1890), si è impressa con caratteri di un’intensità inedita che hanno generato interessanti riflessioni operate da esegeti fra i più avveduti e anche da personalità legate all’artista da affinità caratteriali e psichiche”. La mostra però non si limita a un mero e superficiale resoconto dei tormenti del pittore, ma cerca d’entrare più in profondità. S’entra nel merito delle scelte espressive dell’artista, delle ragioni anche formali che le sostenevano, del contesto nel quale si formarono. Vengono esplicitati con dovizia i suoi debiti artistici, anche se non è possibile osservare opere di confronto. Viene così restituita un’immagine dell’artista molto più precisa e veritiera rispetto a quella del Van Gogh mattoide impulsivo che s’è fissata nell’immaginario collettivo. Ogni opera è accompagnata da una didascalia che, laddove possibile, riporta contenuti a essa riferiti scritti dall’artista in persona nelle sue lettere. Si dà conto delle letture in cui Van Gogh s’immergeva, e ne risulta (finalmente) l’immagine d’un uomo che non era soltanto l’eccentrico reietto piegato sulle proprie inquietudini, ma era anche un fine lettore e un colto osservatore, attento alla realtà che lo circondava. Sono aspetti noti a chi conosce bene l’arte di Van Gogh, ma che faticano a imporsi sui cliché del Van Gogh cinematografico, o del Van Gogh delle pessime mostre di cassetta. Quindi non si può che salutare positivamente il progetto di Benedetti e Villanti (entrambe del resto specialiste di fine Otto-inizio Novecento), un progetto che s’avvicina a Van Gogh con gran rispetto e può dire di lasciare qualcosa al visitatore, il quale può recarsi pertanto a Palazzo Bonaparte non solo perché gli viene offerta la possibilità di vedere opere altrimenti lontane (spesso è questa l’unica motivazione che giustifica una visita a una mostra su Van Gogh), ma perché gli è data facoltà di farsi un’idea piuttosto completa sulla sua arte.

Superata la sala con i sei dipinti che non hanno niente a che vedere con la mostra, ma che mirano a introdurre al pubblico italiano le collezioni e la storia del Kröller-Müller (sono opere di Lucas Cranach il Vecchio, Renoir, Fantin-Latour, Gauguin, Picasso e Verster) s’entra finalmente nel vivo della mostra, che segue uno stretto iter cronologico, accompagnando Van Gogh nelle varie fasi della sua carriera. Si comincia con il periodo olandese e in particolare con gli anni di Etten, dove ha inizio la sua vicenda artistica: il primo Van Gogh è un artista di stampo realista, interessato ai temi sociali, desideroso di narrare coi suoi dipinti la vita contadina delle aree più povere dell’Olanda. È un Van Gogh impegnato in una febbrile attività grafica: sono infatti i disegni a dar conto delle sue prime sperimentazioni e dei suoi orientamenti artistici. La rassegna s’apre così con un Seminatore che guarda direttamente all’esempio di Millet, le cui opere erano in grado di toccare il sentimento religioso dell’artista olandese, tanto che, scrive Villanti, Van Gogh coglie nel seminatore “il riferimento alla parabola di Cristo che sparge le sue parole come fossero sementi tra la gente, un richiamo al suo antico desiderio di farsi ‘seminatore della parola’ quando ancora pensava che sarebbe diventato un predicatore seguendo le orme paterne”. Lo stesso disegno che apre la mostra si carica di significati allegorici, pur rimanendo l’opera d’un artista che stava ancora imparando il mestiere: lo stesso vale per la Donna che pela patate, foglio che, pur coi suoi evidenti limiti e con le sue incertezze, riesce a disvelare l’attitudine d’un artista che, negli anni successivi, approfondirà i temi della vita quotidiana nelle campagne, del lavoro, delle condizioni dei contadini olandesi. In parallelo, la mostra segue gli sviluppi formali dell’arte di Van Gogh: la Donna che cuce con il gatto, che è d’appena uno o due mesi successiva alla Donna che pela patate, dimostra i tangibili progressi della matita di Van Gogh, mentre la Natura morta con cappello di paglia introduce il pubblico ai primi esperimenti sul colore, condotti sotto l’egida di Anton Mauve, che suggerisce all’artista d’iniziare a dipingere.

Verso la fine del 1881, Van Gogh si trasferisce all’Aia: le curatrici piazzano qui una rapida selezione tematica dedicata a Clasina Christien Maria Hoornik, la “Sien” di Vincent, meretrice conosciuta alla fine del 1882, con la quale l’artista intratterrà una relazione, bruscamente interrotta nel settembre dello stesso anno per... incompatibilità caratteriali, si potrebbe dire avanzando un eufemismo (Van Gogh intendeva riscattare la donna dalla sua vita dissoluta, ma lei evidentemente non era dello stesso avviso). Il disegno di Sien seduta vicino alla stufa restituisce nei dettagli la fisionomia della donna amata, che si trova qui a fargli da modella: il disegno è vigoroso, la presenza di Sien è forte, intensa, trasmette il senso d’una riposta e intima monumentalità. C’è invece senso d’eroismo tragico in un acquerello del 1882 che ricorda il periodo trascorso da Van Gogh nel Borinage, povera regione del Belgio nota per le sue miniere di carbone: l’artista raffigura alcune donne in piedi, chine sotto i pesanti sacchi di carbone, intente in un lavoro faticoso che giunge sino a negare la loro umanità (non vediamo i loro volti). E tragica è anche la figura del Vecchio che soffre, altro disegno esposto nella stessa sala, che sarà ripreso poi, come si vedrà, anche nella fase estrema della carriera dell’artista.

Risale invece al 1883 il trasferimento a Nuenen, villaggio dove il padre di Vincent, Theodorus, svolgeva attività di pittore protestante. Il profilo della vecchia torre di Nuenen viene dipinto in una tela dell’inverno del 1884 (la torre sarebbe stata abbattuta pochi anni dopo), che Van Gogh carica di rimandi alla vita della campagna olandese: “volevo esprimere”, scrive in una lettera al fratello Theo datata 9 giugno 1885, “come quelle rovine dimostrino che da secoli i contadini sono stati sepolti negli stessi campi che zappavano quando erano vivi, volevo esprimere che cose semplici siano la morte e la sepoltura, semplici come il cadere di una foglia in autunno”. L’ideale di semplicità che Van Gogh mira a raggiungere attraverso la sua arte s’esprime attraverso le opere dedicate alla gente del posto: ecco dunque un Tessitore con telaio che dà conto della principale attività di sostentamento degli abitanti di Nuenen, ecco un gruppo di Contadini che piantano patate (bozzetto preparatorio per la prima commissione importante ricevuta da Van Gogh in carriera, quando l’orafo Antoon Hermans gli chiese alcuni pannelli con cui decorare la sala da pranzo di casa sua, ecco gl’intensi ritratti femminili come la Testa di donna con cuffia bianca che offrono un saggio concreto di come Van Gogh padroneggi alla data del 1884 l’utilizzo del colore e di come sappia dipingere ritratti caratterizzati financo da una certa introspezione psicologica. Si giunge così all’apice del periodo di Nuenen, I mangiatori di patate, che Van Gogh riteneva l’opera migliore del suo periodo olandese, e che viene evocata in mostra da una litografia tratta dalla prima versione, quella eseguita dal vivo, nella casa della famiglia De Groot-Van Rooij, i contadini che posarono per l’artista attorno al loro desco. Prima di passare alla sala successiva, ci si sofferma però sulla Contadina che raccoglie il frumento e sulla Contadina che lava una pentola, che la mostra introduce per seguire da vicino il processo tecnico dell’arte di Van Gogh: le figure, scrive Villanti, “hanno connotati fortemente realistici, da cui è evidente l’intenzione di creare una scena intrisa di verità [...]. La composizione è molto simile, scelta per creare un insieme compatto ed estremamente volumetrico. Van Gogh fa tesoro del metodo di lavoro di Delacroix, concentrandosi più sui volumi che sui contorni. Il pittore lavora su fogli di carta velina delle stesse dimensioni utilizzando dei carboncini dai neri profondi e fissando il colore con una soluzione di acqua e latte, evidente in entrambi i disegni dalle scoloriture della carta intorno alle donne”.

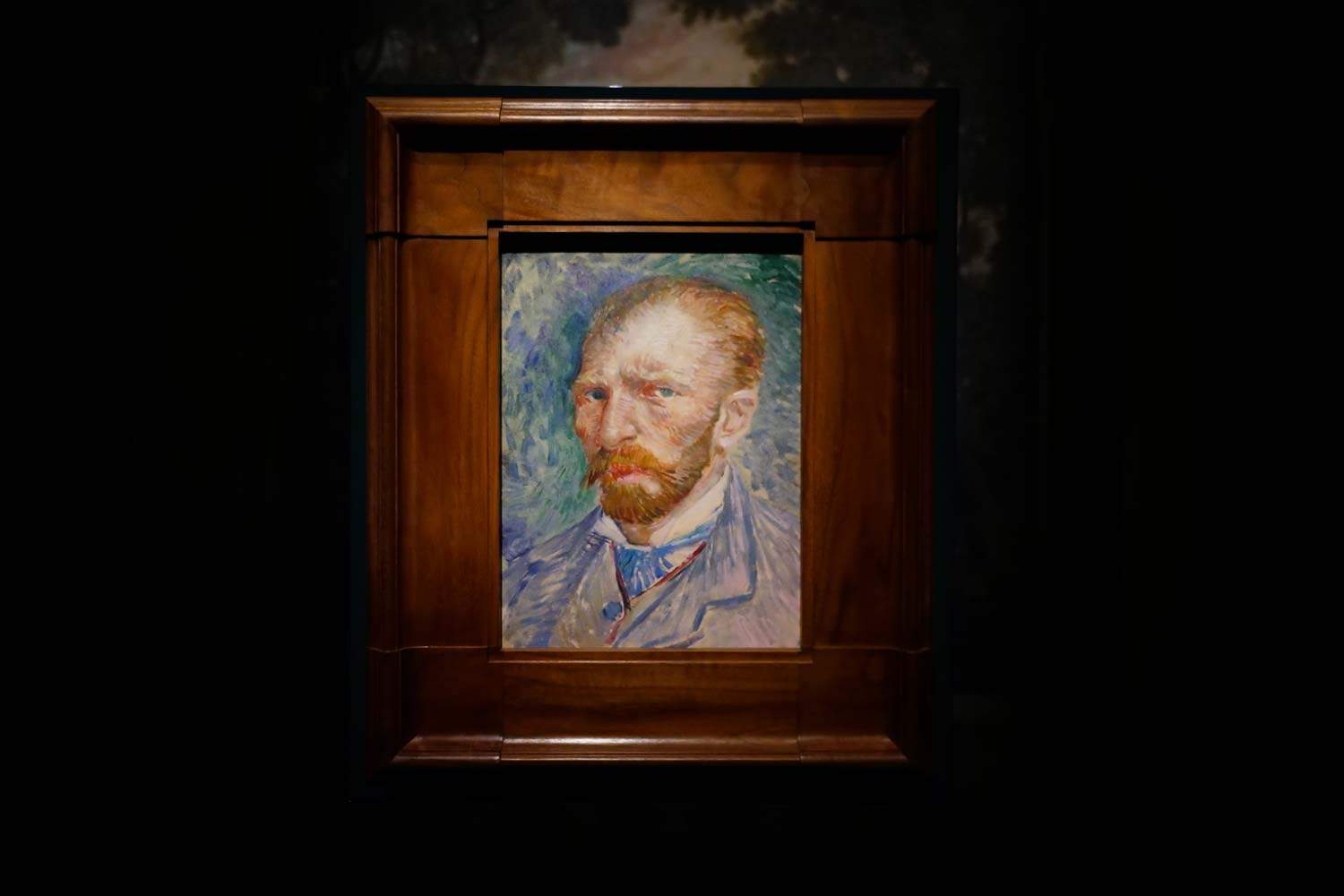

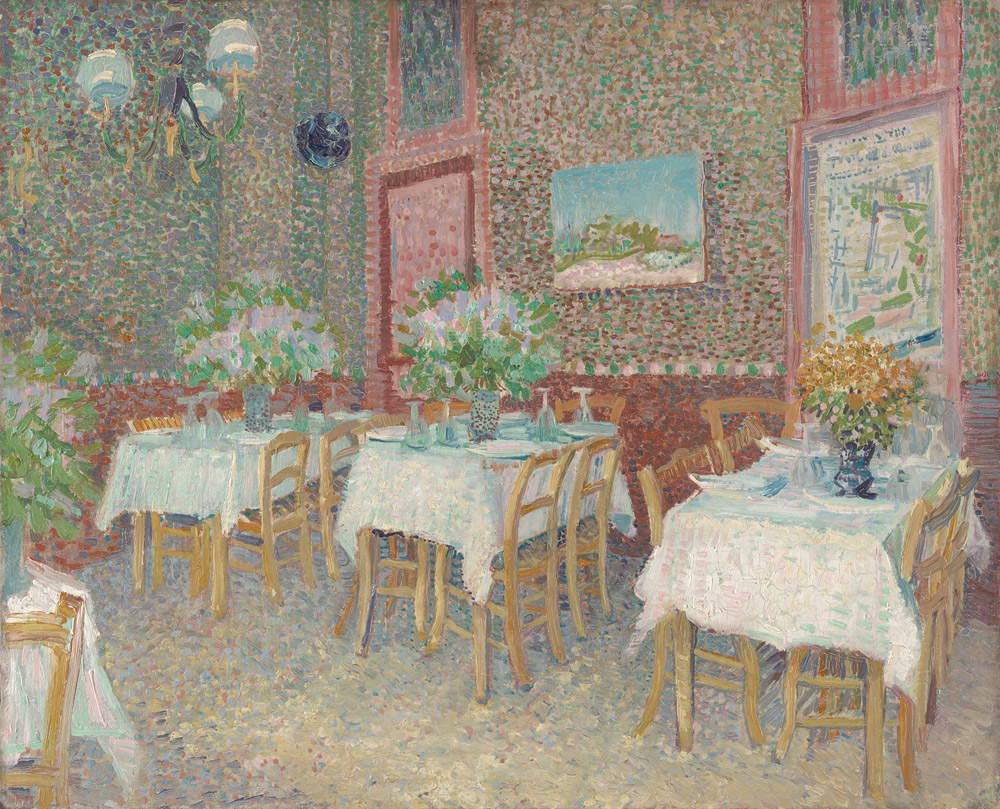

Il 1886 è l’anno in cui l’artista si trasferisce a Parigi. Il soggiorno, durato due anni, viene ripercorso con un novero ristretto ma significativo di dipinti, a cominciare dalla Collina di Montmartre, che testimonia l’antico aspetto del quartiere parigino, prima della totale urbanizzazione: è un dipinto che ancora risente della tavolozza, delle campiture e degli schemi compositivi del periodo olandese, elementi che lasceranno poi spazio a soluzioni decisamente differenti e orientate verso i pittori moderni. Ne è un esempio l’Angolo di prato, che guarda al pointillisme di Georges Seurat e Paul Signac (con quest’ultimo Van Gogh aveva pure stretto amicizia), e lo stesso si può dire dell’Interno di un ristorante del 1887, opera in cui l’artista olandese sperimenta ulteriormente la tecnica puntinista cercando tinte forti, studiando le possibilità offerte dai contrasti di colore, adottando uno schema compositivo obliquo, per lui inedito, al fine di restituire un sunto della moderna vita parigina. Già in Olanda, Van Gogh aveva approfondito la teoria del colore leggendo i trattati di Charles Blanc, poeta e critico d’arte che aveva scritto una Grammaire des arts du dessin molto apprezzata dall’artista olandese: l’impatto con la Francia gli dà modo d’approfondire le sue ricerche sui colori complementari (le lettere dimostrano quanta passione gli avrebbe suscitato l’argomento, e la mostra dedica un focus a questo tema). Il primo piano si chiude con l’Autoritratto parigino del 1887, cui la mostra dedica tutta una sala. Si conoscono quaranta autoritratti dell’artista, che era fermamente convinto che un pittore che si ritrae da sé compie un’operazione che nessuna macchina fotografica è in grado di fare: “i ritratti dipinti hanno una vita propria che si origina dall’anima del pittore”, scrive Van Gogh in una lettera a Theo del 1885, riportata dalla rassegna in un pannello che identifica l’autoritratto come una sorta d’indagine di sé che Van Gogh non avrebbe mai smesso d’operare.

La prima sala del piano superiore narra il trasferimento da Parigi ad Arles, con alcune opere che stanno a cavallo tra il 1887 e il 1888, esposte a dimostrare la varietà degl’interessi che Van Gogh nutriva al tempo: i Fiori in un vaso blu offrono alle curatrici la possibilità di sottolineare i debiti che Van Gogh ha nei riguardi di Adolphe Monticelli, artista che ha molti elementi in comune con il grande olandese (le innovazioni radicali, il sostanziale isolamento, la scarsa comprensione da parte dei contemporanei), mentre la Natura morta con statuetta di gesso, coi suoi colori piatti e il suo taglio obliquo, deriva dalla passione che l’artista coltivava per le stampe giapponesi, delle quali peraltro era anche un appassionato collezionista. Si arriva ad Arles con il Cesto di limoni e bottiglia: è il 1888 quando Van Gogh si trasferisce in Provenza, desideroso d’imprimere un cambiamento estremo alla sua tavolozza. La Provenza è il Giappone di Van Gogh. Il pittore ardeva dalla voglia di vedere dal vivo la luce del sud e i colori caldi del Mediterraneo, voleva rinnovare la sua arte lasciandosi trascinare dai bagliori di quelle terre: così, già in questo Cesto di limoni, scrive Benedetti, “si avverte il senso di una nuova libertà”, una libertà maturata anche dalle letture che lo affrancano dal senso di tristezza che cominciava a provare a Parigi. E Monticelli è un artista che tocca le corde dell’animo di Van Gogh perché (ed è Van Gogh stesso che lo scrive), “sognava il sole, l’amore e la gioia, ma era sempre tormentato dalla povertà”, e aveva “un gusto raffinato da colorista, un uomo di razza rara che ha portato avanti le migliori tradizioni antiche”. E Arles, secondo Van Gogh, era luogo ideale per “gli artisti che amano il sole e il colore”. Il sole di Arles arriva vivo e bruciante dentro il Seminatore del 1888, opera in cui l’artista torna ai temi del periodo olandese, ma con una rinnovata consapevolezza, con l’idea che il colore possa essere la chiave d’una nuova e mai sperimentata espressività, con una forza e una poesia che l’artista riversa anche nei soggetti più ordinari, per esempio nel ritratto del sottotenente Millet, dove Van Gogh sprigiona un’energia che difficilmente s’era vista nei ritratti precedenti, ammantandolo addirittura, secondo Villanti, d’una inusuale sacralità, d’un senso della trascendenza che rimonta ai primitivi senesi.

Il periodo felice di Arles è tuttavia destinato a durare poco. Neanche un anno e mezzo, e in Van Gogh si manifestano i segni d’un profondo disagio psichico che lo porterà a farsi ricoverare alla casa di cura di Saint-Paul-de-Mausole, vicino a Saint-Rémy-de-Provence. Il periodo di degenza è ben rappresentato, in particolare, da due opere. La prima è Il giardino del manicomio a Saint-Rémy, opera del maggio del 1889, risalente dunque al primo mese del ricovero: Van Gogh guarda il mondo attraverso la finestra della sua camera, la malattia riempie i suoi occhi e lo induce a vedere la realtà come mai prima d’allora l’aveva vista, tutto diventa più intenso, più acceso, più carico, più violento. Nel Giardino del manicomio s’avvertono i prodromi di quel che sarà l’ultimo Van Gogh, e un saggio ancor più evidente viene offerto dalla seconda opera, i Pini al tramonto, dipinta nel dicembre di quello stesso anno, quando all’artista è data facoltà di lasciare l’ospedale per visitare la campagna. La mente di Van Gogh porta la sua mano a dipingere una realtà alterata, ma dalle lettere traspare un’evidente lucidità: “Mi sono alzato”, scrive l’artista alla sorella Willemien a proposito dei Pini, “per andare a dare alcune pennellate a una tela alla quale stavo lavorando - è precisamente quella con i pini contorti contro un cielo rosso, arancione e giallo – ieri mi sembrava molto innovativa, i toni puri e squillanti, bene, scrivendoti, non so che pensieri mi siano venuti e, riguardando il mio quadro, mi sono detto che non andava bene. Allora ho preso un colore che avevo sulla tavolozza, del bianco opaco e sporco, che si ottiene mescolando bianco, verde e un po’ di carminio. Ho aggiunto questo tono di verde su tutto il cielo ed ecco che guardando da lontano i toni si sono ammorbiditi perché sono stati spezzati”.

Van Gogh si rende conto che dipingere gli fa bene, e nei momenti in cui la malattia gli dà tregua cerca d’ottenere il permesso di dedicarsi alle sue attività, mai in maniera impulsiva, ma sempre meditando sulle proprie ricerche: ne è una prova il Seminatore del 1890, ultima sperimentazione sull’amato Millet. Le dimissioni giungono nel maggio del 1890, epoca a cui risale il Vecchio disperato con cui la mostra si chiude, rielaborazione del disegno risalente al periodo di Etten esposto a inizio percorso, e manifesto della sua sofferenza che il pubblico ha modo di percepire e di toccare già dalla penultima sala, osservando il Covone sotto un cielo nuvoloso, che non è carico dell’angoscia tormentata del Campo di grano con volo di corvi (il dipinto del Van Gogh Museum ch’è forse il più famoso dell’ultima fase della carriera e della vita dell’artista), ma è ugualmente in grado di trasmettere lo stesso senso di abbattimento, di solitudine e di mestizia che l’artista provava sul finire della sua vita. La tempesta e i corvi che svolazzano sotto i campi diventano presagi nefasti di quel che avverrà di lì a poco: Vincent van Gogh si sparerà al petto il 27 luglio del 1890 e morirà due giorni dopo.

L’uscita verso il bookshop è accompagnata dall’audio d’un evitabile e sciatto racconto dell’ormai onnipresente Costantino D’Orazio sugli ultimi giorni di Van Gogh: è un sovrappiù che si poteva tranquillamente evitare e che il pubblico può trascurare senza rimpianti, anche perché seguire il racconto imbastito da Benedetti e Villanti è francamente impegnativo (si arriverà alla fine del percorso sorprendendosi di come sia stato possibile spendere un paio d’ore in una mostra di soli quaranta dipinti). Questo perché la mostra è continuamente animata da approfondimenti laterali che inducono a tornare sulle opere, ad allontanarsi dall’iter principale, a ragionare su disegni e dipinti seguendo le tante tracce lasciate dalle due curatrici e dalla responsabile del progetto didattico Francesca Valan: per esempio, viene offerta al pubblico, come anticipato, una lunga narrazione parallela sull’“evoluzione artistica” (così i pannelli) di Van Gogh, che compie continui affondi sulla tecnica dell’artista, sui materiali da lui adoperati, sulle sue scelte cromatiche, e anche sul puntiglio con cui conduceva le sue ricerche formali (si scoprirà, per esempio, che ad Arles si faceva inviare i colori direttamente da Parigi). Il tutto sempre seguendo la guida dei suoi scritti, come quando si sottolinea il passaggio, tra l’Olanda e Parigi, da un colore imitativo a un colore evocativo: “Non importa se i miei colori sono esattamente uguali a quelli della natura, purché stiano bene sulla mia tela, proprio come stanno bene nella vita”. Addirittura, alcuni pannelli chiedono il coinvolgimento diretto del visitatore, invitato a toccare gli apparati per fare confronti tra i colori olandesi e quelli francesi, oppure per scoprire come l’artista applicava le tinte complementari, attraverso esempî diretti che si possono verificare sulle opere in mostra. Un impegno anche didattico encomiabile: anche questo è parlare al pubblico in modo che qualcosa rimanga.

Alcune perplessità possono essere avanzate sull’installazione La notte stellata di Art Media Studio, che il pubblico incontra prima del finale della mostra: la si può considerare comunque una pausa divertente prima d’avviarsi alle sale conclusive (almeno però a Roma non c’è il plastico della clinica di Saint-Paul-de-Mausole che il pubblico di Vicenza aveva dovuto sorbirsi nel 2017, che piombava peraltro nel mezzo del percorso ed era inevitabile: a Palazzo Bonaparte, invece, l’installazione è giustamente separata dal percorso). Buono infine il catalogo, pensato soprattutto per un pubblico largo: oltre alla ricognizione della curatrice di cui s’è detto, alle schede delle opere (tutte con bibliografia essenziale ed esposizioni selezionate, cosa non scontata in un catalogo d’una mostra su Van Gogh, così come non è neppure scontato che ci siano le schede) e a un contributo di Francesca Villanti sulle origini del Kröller-Müller, si troveranno due saggi, uno di Marco Di Capua e uno di Mariella Guzzoni, rispettivamente sulle lettere di Van Gogh e sui libri che l’artista leggeva, per fornire al pubblico una panoramica sull’artista che magari non sarà completa ma è sicuramente molto più veritiera rispetto a quella ch’è emersa da tante operazioni su Van Gogh affrettate e scadenti. A Palazzo Bonaparte, invece, è stata allestita una mostra che supera le logiche delle solite mostre di cassetta, delle solite “mostre blockbuster”, e pur con i limiti imposti dalla necessità di disporre di opere in arrivo da un’unica collezione (che è pur sempre la seconda raccolta di Van Gogh al mondo, tanto che il Kröller-Müller, anche privandosi dei lavori prestati a Palazzo Bonaparte, non ha problemi di sottorappresentazione, ma è comunque una collezione sola) riesce a creare un prodotto valido, un’operazione culturale alla quale guardare con interesse.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).