Quando arte e poesia erano gemelle. Com'è la mostra “Pittura e Poesia” alla Galleria Borghese

Difficile far caso alla base, quando s’ammira l’Apollo e Dafne di Bernini, presi da quella meraviglia di marmo, dalla corsa di Apollo, dalle dita di Dafne che diventano rami e foglie d’alloro, dalle gambe che si fanno tronco, dalla leggerezza della ninfa, dalla sensibilità di Bernini per i materiali. La base è l’elemento che di solito meno si considera, spesso manco ci si cura di fotografarla: eppure è lì che va rinvenuto il senso di tutta la scultura, il motivo per cui un gruppo a soggetto pagano faceva mostra di sé nella villa d’un cardinale all’inizio del Seicento, ed è osservando la base che ci s’accorge di quanto fosse stretto il legame tra arte e poesia all’epoca in cui trionfava quel linguaggio che, più di cent’anni dopo, qualcuno avrebbe chiamato “barocco”. Sulla base dell’Apollo e Dafne si vede un bizzarro mascherone che reca un cartiglio sul quale è impresso un distico moraleggiante composto da Maffeo Barberini poco prima di salire al soglio pontificio col nome di Urbano VIII: “Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae / fronde manus implet baccas seu carpit amaras”, ovvero “Colui che ama e insegue le gioie della bellezza fugace, riempie la sua mano di fronde e coglie bacche amare”. Barberini scrisse i suoi versi nel 1620, cinque anni prima che il gruppo borghesiano venisse terminato, ma la circostanza non impedì a Bernini di scolpire quelle quattordici parole in latino a commento dell’opera, qualora non fossero bastati i versi del primo libro delle Metamorfosi di Ovidio attaccati all’altro lato, versi che rimandano il riguardante alla fonte letteraria del momento catturato dallo scalpello del giovane scultore. Sintesi d’arte e poesia, opere d’arte come liriche, pitture e sculture che si svelano al riguardante con un’immediatezza pari a quella dei versi in rima, componimenti che cercano di suscitare le stesse sensazioni ch’è in grado di sprigionare la vista d’un quadro o d’un gruppo marmoreo: l’estetica del Seicento difficilmente prescinde da questo fenomeno, dallo scambio continuo tra immagine e parola scritta che rilegge l’“ut pictura poësis” oraziano in senso fluido, libero, bidirezionale.

Le porte della Galleria Borghese, il luogo dove più al mondo si coglie questa sintesi, s’aprono dunque a una mostra, Poesia e Pittura nel Seicento, a cura di Emilio Russo, Patrizia Tosini e Andrea Zezza, che cerca d’esplorare questo scambio, che indaga il lascito sofisticato d’uno dei fondamenti dell’estetica barocca, che riattraversa l’intera vicenda biografica e letteraria di Giovan Battista Marino per condividere con un pubblico largo alcuni dei risultati più mirabili di questa sintesi e per ricucire attorno alla figura di Marino quella veste di teorico de facto che inevitabilmente estende ben al di là dei suoi versi l’importanza che la sua penna rivestì per la cultura secentesca. Nel suo libro L’estetica del barocco, Jon Snyder, profondo conoscitore degl’intrecci tra arte e letteratura nel primo Seicento, ha scritto che l’interesse esplicito di Marino per la pittura ha facilitato “la diffusione della sua poetica e del suo gusto ben oltre i limiti della cultura letteraria”, e questo nonostante le travagliate vicende biografiche del poeta, presentate in mostra col dovuto dettaglio, nonostante la censura ecclesiastica che s’abbatté sull’Adone, nonostante la folta frangia antimarinista che cercò per buona parte del secolo di sminuirne i meriti. I critici di Giovan Battista Marino gli rimproveravano sostanzialmente il suo anticlassicismo, talvolta in maniera tranquilla ma più spesso con una certa veemenza, che sfociò financo in episodî violenti: nel 1609, a Torino, un poeta suo rivale, Gaspare Murtola, per risolvere i contrasti che aveva con Marino pensò di sparargli: l’attentato fallì, Murtola venne arrestato e Marino ne avrebbe... tratto vantaggi in termini di pubblicità. Marino stesso era mosso dalla convinzione di scrivere contro qualunque regola, e che l’unica sua regola fosse “rompere le regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente e al gusto del secolo”, come avrebbe scritto in una lettera all’epoca della pubblicazione dell’Adone, nel 1624. E non si parla solo di rottura delle regole letterarie, non si parla solo della seducente, bizzarra, stravagante, eccessiva, inesauribile poesia di Marino, di quella poesia che mirava al massacro deliberato di tutto quello ch’era stata la poesia classica: decoro, equilibrio, armonia, proporzione. No: l’operazione di Marino travalicava il campo della poesia e investiva quello delle arti visive.

Sicuramente, l’interesse per la pittura e la scultura dovette orientare le idee del poeta, e la mostra, che prende avvio nel Salone di Mariano Rossi, comincia offrendo al pubblico una suggestione, ovvero stabilendo una sorta di parallelo tra il padrone di casa, Scipione Borghese, e lo stesso Giovan Battista Marino, entrambi colti cultori dell’arte, entrambi personaggi influenti, entrambi fini collezionisti, malgrado tra loro non corressero buoni rapporti, anzi: il cardinale non amava le licenze che Marino, considerato poeta osceno e lascivo, si prendeva coi suoi componimenti, e non mancò di far sentire il proprio peso quando, nel 1623, il poeta dovette subire un umiliante processo che lo portò di fronte all’Inquisizione e si concluse con una pubblica abiura (il pontefice, all’epoca, era proprio Urbano VIII). Nel ritratto di Frans Pourbous il giovane che rende con acutezza e precisione l’immagine di Giovan Battista Marino (e ritratto che in mostra, finezza dell’allestimento sulla quale Ilaria Baratta richiama l’attenzione di chi scrive, è esposto accanto al Meleagro del I secolo dopo Cristo che si trova abitualmente nel Salone di Mariano Rossi: all’epoca di Marino la scultura era identificata come un Adone), prestito eccellente in arrivo da Detroit e opera del 1619-1620, vediamo come Marino doveva percepire se stesso a quel tempo, all’apice della sua carriera, all’epoca della composizione della Galeria (1619), e cioè con in mano il libro, ostentato come la croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che Carlo Emanuele I di Savoia gli aveva concesso dieci anni prima: sguardo altero, quasi sprezzante, che trova rispondenza nella posa rilassata con gomito poggiato sullo schienale della sedia, abiti sobri ma pregiati, i simboli del suo successo esibiti con orgoglio (la catenina con la croce al merito tirata con la mano destra era una licenza che solo un poeta sopra le righe come Marino poteva concedersi). Un anno prima che Pourbus dipingesse questo ritratto, Marino, nelle Dicerie sacre, oltre a rimarcare il ruolo di pittura e scultura (“dilettano l’occhio con la bellezza, aguzzano l’ingegno con l’artificio, ricreano la rimembranza con l’historia delle cose passate, et incitano il desiderio alla virtù con l’esempio delle presenti”), stabiliva una sorta di canone degli artisti che, a suo avviso, rappresentavano il culmine nelle rispettive ‘specialità’, potremmo dire: il Parmigianino nella “grazia”, il Correggio nella “tenerezza”, Tiziano nelle teste, il Bassano negli animali, il Pordenone nella “fierezza”, Andrea del Sarto nella “dolcezza”, Giorgione nell’ombreggiare, Francesco Salviati nel panneggiare, il Veronese nella “vaghezza”, il Tintoretto nella “prestezza”, Dürer nella “diligenza”, Cambiaso nella “pratica”, Polidoro da Caravaggio nelle battaglie, Michelangelo negli scorci e “Rafaello in molte delle sudette cose”: molti di loro sono debitamente rappresentati in questa prima sezione della rassegna. Per Marino la pittura e la poesia condividevano lo stesso piano concettuale: erano arti strettamente legate, come aveva stabilito già Vasari diversi decennî prima (“la pittura e la poesia usano come sorelle i medesimi termini”) e come avrebbe riconosciuto anche Francesco Furini dipingendo nel 1626, ovvero un anno dopo la morte di Marino, un dipinto in cui le personificazioni delle due arti s’abbracciano e si baciano a sancire un’unione estetica e teorica con quello che può esser considerato un manifesto della cultura secentesca.

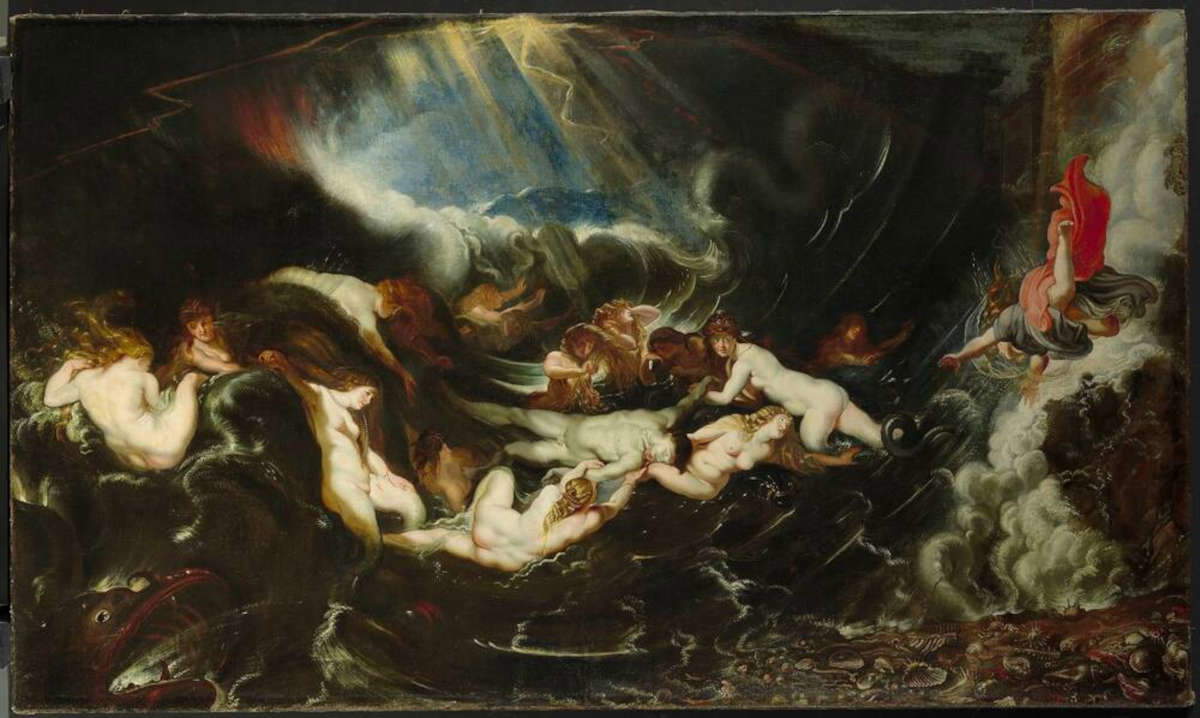

Il sodalizio tra le due arti si coglie con immediatezza nella lunga teoria di lavori che la rassegna squaderna nelle sale al pianterreno della Galleria Borghese per comporre una sorta di raccolta ideale ispirata alla Galeria di Marino, ovvero l’impresa composta da 624 liriche (perlopiù madrigali e sonetti), inizialmente immaginata per essere pubblicata con ampio corredo d’illustrazioni, che celebra le opere che Marino aveva visto nelle collezioni da lui frequentate. La selezione operata dalla mostra, pur con qualche lieve uscita dal contesto (per esempio la Diana e Atteone del Cavalier d’Arpino non è nella Galeria, dove l’unico dipinto sul soggetto è di Bartolomeo Schedoni), e forte però d’un affondo su Caravaggio ch’ebbe rapporti con Marino al punto da esser lodato dal poeta, offre un sunto della Galeria di Marino, dalla Maddalena penitente di Tiziano giunta in prestito dal Museo Nazionale di Capodimonte (“fu del Signor seguace e cara ancella, / e quanto pria del folle mondo errante / tutto poscia di Christo amata amante”) al Sansone e Dalila di Giovanni Battista Paggi (“Paggi, quel tuo Sanson sì ben dipinto […] / specchio esser può verace, ancor che finto, / de l’uom, che lusingato ed invaghito / da la carne vezzosa, è poi schernito / in guisa tal, che ne rimane estinto”), dal San Pietro in marmo di Nicolas Cordier (“Io son Pietra, io son Pietro / in cui l’alto Architetto / de la fabrica sua celeste e santa / fondò l’eccelsa pianta. / E se ben fragil vetro parvi agli assalti, io son Pietra in effetto, / poi che novo Mosè mi trae da’ lumi / duo vivi fiumi”) al Leandro di Rubens (“Dove dove portate / Ninfe del mar, ne la pietà spietate, il feretro funesto / che l’amoroso foco e ‘l vital lume / tra le torbide spume insieme ha spento / del vostro crudo e barbaro elemento?”).

Ciò che appare ben evidente dai componimenti di Marino è il fatto che la poesia per lui non era una sorta d’accompagnamento dell’immagine né, tanto meno, le doveva esser demandata una funzione descrittiva, potremmo dire: a Marino premeva accendere coi versi le emozioni, le sensazioni che il riguardante sperimenta al cospetto di un’opera d’arte. Come la vista d’una pittura o d’una scultura suscita una reazione immediata nell’osservatore, lo stesso deve fare la pittura. “Per quanto in modi sempre diversi”, scrive Carlo Caruso nel suo saggio pubblicato sul catalogo della mostra, “i componimenti della Galeria evocano l’eccitazione suscitata dall’incontro con l’opera d’arte […]. Sorpresa, incertezza, domande concitate, talora confusione (o anche piacere misto a disagio), illusioni e disinganni, smarrimento, ammirazione, afasia sono fra le reazioni più frequentemente ‘registrate’”. Che Marino fosse mosso da un intento teorico, non dichiarato, e forse anche non del tutto avvertito, ma comunque vivo e pulsante, ci si rende conto anche dalla suddivisione della Galeria, che di fatto ha stabilito il canone moderno dei generi della pittura: “favole” (ovvero dipinti con storie di soggetto profano o mitologico), “historie” (storie di soggetto sacro), ritratti (di principi, capitani ed eroi, tiranni, corsari e “scelerati”, pontefici e cardinali, “negromanti ed heretici”, oratori e predicatori, filosofi e umanisti, storici, giureconsulti e medici, matematici e astrologi, poeti greci, poeti latini, poeti volgari, pittori e scultori, signori e letterati, ritratti burleschi, donne “belle, caste e magnanime”, donne “belle, impudiche e scelerate”, donne “bellicose e virtuose”) e “capricci”, ovvero soggetti di fantasia.

È noto a chi ha confidenza con le arti del Cinque e del Seicento che, da Vasari in poi, l’arte non ha più sofferto alcun complesso d’inferiorità nei riguardi delle lettere: con Giorgio Vasari si stabilisce la moderna equivalenza tra arti visive e poesia, un’equivalenza che nessuno, all’alba del Seicento, si sarebbe più sognato di mettere in discussione. Anzi: si diffonde semmai la convinzione, più o meno consapevole, del divario che la poesia sconta nei riguardi delle arti visive. “Il prestigio conseguito dalla pittura grazie ai nostri maestri del Rinascimento”, scriveva nel 1970 Mario Praz, in un brano citato da Andrea Zezza, “assicurò [alla pittura] la vittoria nel paragone con la sorella poesia, una vittoria di cui danno eloquente testimonianza gli sforzi dei poeti di gareggiare con i pennelli nelle loro sensuali descrizioni”. E non si tratta soltanto d’una gara: le immagini diventano fonti d’ispirazione per la poesia. La cultura dei maestri del Rinascimento era la dimostrazione che si poteva smettere di considerare il letterato come il solo depositario del progetto teorico di un’opera d’arte, l’unico custode delle sorgenti dell’immagine dipinta o scolpita. Il poeta non soltanto ingaggia una competizione con la pittura o la scultura: il poeta, pur seguitando a indossare le vesti del teorico, comincia a scrivere ispirandosi alle opere d’arte. È una delle conquiste più innovative della rivoluzione mariniana. Senza questo presupposto non si spiegherebbero non soltanto alcuni componimenti di Marino che seguono le opere d’arte (ne è un esempio il madrigale Che fai, Guido, che fai?, inizialmente dedicato alla Strage degli Innocenti di Giovanni Battista Paggi, purtroppo fatta a pezzi nel Novecento, di cui si vede un frammento in mostra, e poi però cambiato in favore dell’omologo dipinto di Guido Reni, semplicemente modificando il vocativo), ma probabilmente non si spiegherebbe neppure un capolavoro come l’Adone ch’è stato letto anche in virtù del rapporto con le immagini che Marino potrebbe aver visto, come le Allegorie dei cinque sensi di Bruegel, che potrebbero aver suggerito a Marino i tre canti dell’Adone dedicati alla celebrazione e all’esaltazione, appunto, dei cinque sensi. L’Adone, scrive Emilio Russo, è del resto “un’opera costruita quasi come una collezione, il capolavoro simbolo del Barocco in poesia; un’opera impastata di materia figurativa, seguendo la grande passione di Marino per l’arte: non per caso, negli anni in cui scrive il poema, Marino invia a diversi artisti contemporanei molte richieste di dipinti e disegni incentrati proprio su questo mito”.

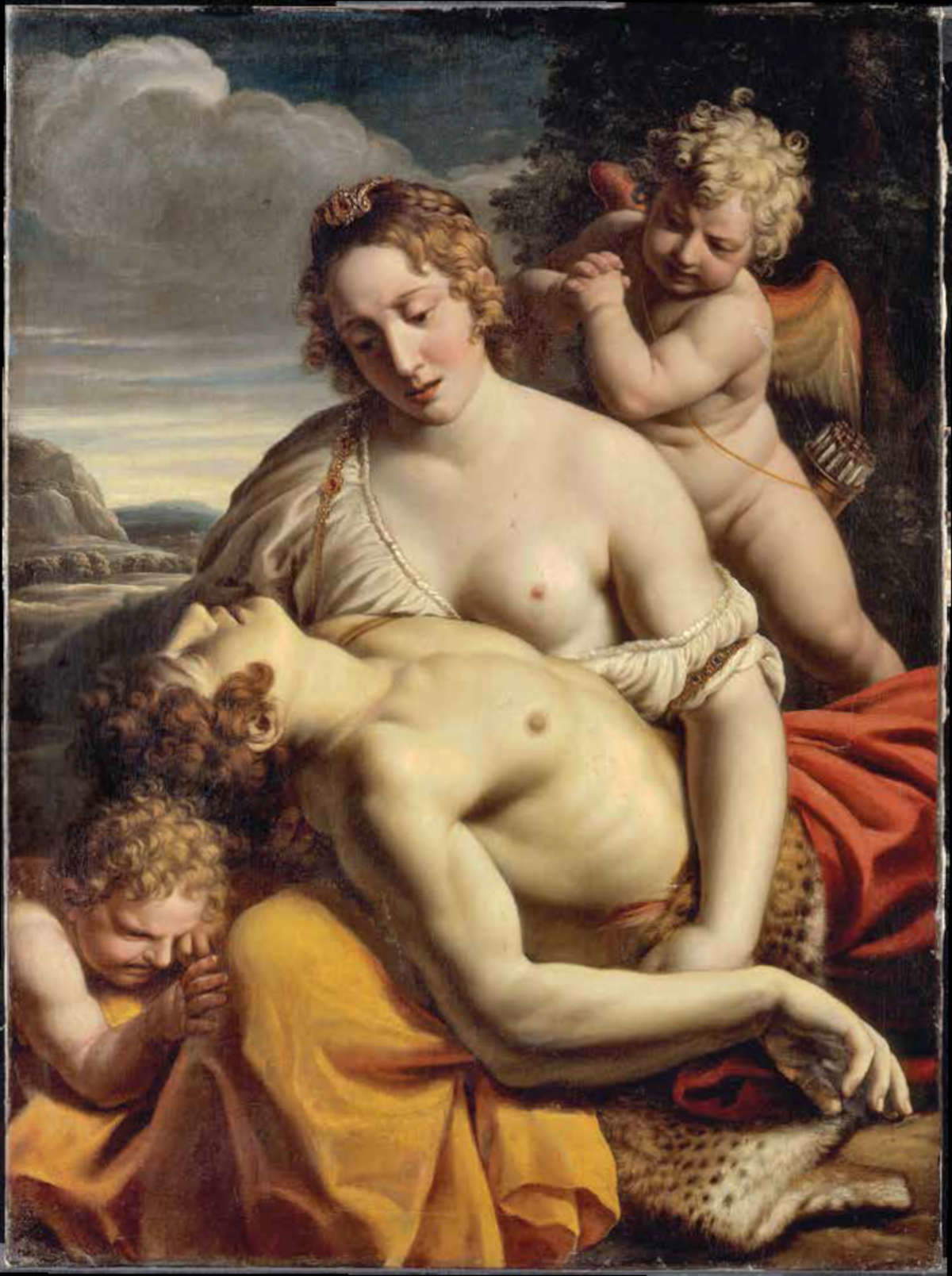

Naturalmente non mancarono pittori che si lasciarono sedurre dai versi di Marino: ne è dimostrazione la Venere con Adone morente di Alessandro Turchi, che era amico del poeta e che dipinse un’opera debitrice dei suoi versi, dacché il lamento di Venere sul corpo di Adone morto è un tema d’invenzione mariniana, che non compare nella mitologia classica ma ispira a Marino alcuni dei versi più toccanti del suo lunghissimo poema: il dipinto di Turchi è uno degli apici della sezione dedicata all’Adone, oltre che uno dei dipinti che più aderiscono ai versi di Marino. Un’adesione formale e sostanziale sarebbe arrivata poi qualche anno dopo da uno dei massimi pittori del Seicento, Nicolas Poussin, che può esser considerato una sorta di creato del Cavalier Marino, dacché fu l’amicizia stretta con lui a determinare “la coloritura poetica della sua opera”, scrive Mickaël Szanto: Marino scoprì il suo talento nella Parigi di Luigi XIII, lo convinse a seguirlo a Roma (Poussin, nel 1625, quando arrivò nell’Urbe, aveva da poco compiuto trent’anni) e lo avviò alla conoscenza della cultura antica e di quella moderna, determinante nella poetica di Poussin. Se la Morte di Chione è testimonianza del comune interesse per la letteratura classica, il Lamento sul corpo di Adone morente è l’opera “che forse meglio di ogni altra”, sostiene Andrea Zezza, “aderisce alla complessa stratificazione di significati, di sentimenti e di toni dei versi mariniani dedicati alla morte dell’eroe, dove il tragico evento è descritto in toni lirici e sensuali, ma anche con una ricchezza di allusioni a temi più profondi e nascosti, come l’anemone che nasce dal balsamo versato da Venere come emblema di rinascita”. Non mancano neppure quelle allusioni cristologiche ch’erano stati tra le ragioni dei problemi che Marino aveva avuto con l’Inquisizione, e lo schema funziona anche a parti invertite: il Compianto sul Cristo morto della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera è colmo d’elementi paganeggianti, a cominciare dall’ambientazione per arrivare ai due putti che piangono la morte di Gesù (gli stessi che, nell’Adone di Marino, piangono per il mitologico cacciatore).

Poesia e pittura, per Marino, erano molto più delle “sorelle” vasariane. Erano “care gemelle” nate da un unico parto, in tutto somiglianti, tanto che la poesia potrebbe esser detta “pittura parlante” e la pittura “poesia taciturna”, della poesia è propria l’eloquenza muta, della pittura il silenzio eloquente, entrambe tendono allo stesso fine, “cioè a pascere dilettevolmente gli animi humani, et con sommo miacere consolargli”, e la loro unica differenza sta nei mezzi: una imita coi colori, l’altra con le parole. Quello che Giovan Battista Marino scrive nella seconda parte delle Dicerie sacre è più che una sorta di scritto programmatico, più che un manifesto ideale: è la sostanza stessa della sua poesia, sostanza che impregna l’estetica barocca, sostanza che forma la cultura d’un secolo, sostanza che copre ogni anfratto della Galleria Borghese, luogo più d’ogni altro adatto ad accogliere una mostra colta, elegante, complessa come Poesia e Pittura nel Seicento.

S’è detto spesso, su queste pagine, che è difficile organizzare mostre alla Galleria Borghese, data la conformazione del museo, che mal si presta a operazioni che non abbiano una dimensione ridotta e dimostrino poca compatibilità col luogo. Non si parla solo di operazioni discutibili come quelle che in passato hanno portato tra queste sale lavori d’artisti del Novecento o contemporanei, con esposizioni che stridevano col contesto e s’aggrappavano a giustificazioni barcollanti: si parla anche di mostre più centrate sulla Galleria Borghese, ma dagli allestimenti pesanti e impattanti (l’esempio forse più noto è quello della non esattamente memorabile mostra su Guido Reni dello scorso anno). Quest’anno, pur con qualche intoppo (l’allestimento della prima sezione, nel Salone di Mariano Rossi, forse il più difficile di tutta la Galleria, non sarà ricordato tra i migliori), al pubblico viene proposta una rassegna più delicata rispetto a quanto s’è visto in passato, una mostra composta in gran parte d’opere che fanno parte della collezione permanente, e dove il dialogo tra le opere della raccolta e quelle in prestito è teso a evocare, attraverso una collezione reale, ovvero quella del cardinale Borghese, una collezione tanto immaginaria quanto reale, quella che Marino aveva descritto nella sua Galeria. Singolare idea, quella d’unire due nemici, due personalità opposte, due personalità a loro modo estreme, nel segno dell’arte: è uno dei sottotesti della rassegna, come a dire che era attorno alle arti visive che all’epoca ruotava tutto il dibattito culturale. E non c’è dubbio, comunque, che dallo scontro, sul lungo termine, sarebbe stato Marino a uscirne vincitore: malgrado l’accanimento dell’Inquisizione, la poesia mariniana avrebbe arato un terreno fertilissimo, destinato a produrre frutti pregiatissimi, a partire da quello stesso Poussin che forse non sarebbe stato lo stesso pittore senz’aver conosciuto Giovan Battista Marino. Tutto un secolo sarebbe stato diverso se non ci fosse stato Giovan Battista Marino.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).