Tutta l'umanità dei poveri di Giacomo Ceruti. Com'è la mostra “Miseria&Nobiltà” a Brescia

A pensare all’arte del Settecento, corrono subito alla mente immagini di grandi distese celesti, di frivoli divertimenti mondani, di grandi sale ariose e terse, di specchi, giardini, parrucche, piume, altalene. Si tende a pensar meno a un’arte che ha raffigurato i poveri, un’arte degli ultimi, dei miserabili, dei bassifondi, delle strade sporche e maleodoranti, popolata di mendicanti, contadini, ciabattini, filatrici, pellegrini. Son questi i personaggi che ricorrono nell’arte di Giacomo Ceruti, eccezionale pittore vissuto nella Lombardia del primo Settecento, artista di successo in vita, dimenticato da morto, riscoperto verso la metà del Novecento, eppure mai del tutto capace d’evadere dalla poca fortuna di cui gode presso il grande pubblico. La sua è un’arte della terra e della polvere, il contraltare esatto di quella fatta d’aria e cielo che popolava solitamente le case dei nobili. Anche se i dipinti del Ceruti riuscivano comunque a entrare nelle loro dimore. Ed è questo uno dei temi, se non addirittura il tema più coinvolgente, della grande mostra che Brescia dedica a Ceruti: s’intitola Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento, ed è stata allestita al Museo di Santa Giulia, nell’anno in cui alla città dove il pittore trascorse la più parte della sua vita è toccato l’onore d’esser la Capitale Italiana della Cultura. L’obiettivo principale dei tre curatori, Roberto D’Adda, Francesco Frangi e Alessandro Morandotti, è quello d’operare una ricognizione completa dell’arte cerutiana, anche per dimostrare che Giacomo Ceruti è stato sì pittore dei poveri, ma anche altro: un ritrattista di sconfinato talento, un naturamortista di riguardo, un sapientissimo regista di composizioni sacre (sul Ceruti sacro insiste peraltro un’apposita mostra, indipendente da quella del Santa Giulia, che Angelo Loda ha curato al Museo Diocesano di Brescia).

Giacomo Ceruti, dunque, e non più “Pitocchetto”, quel nomignolo riduttivo che da tempo immemorabile contribuisce a condizionare la fortuna dell’artista. Il tema della pittura degli ultimi è tuttavia ineludibile, in parte perché la stessa mostra è composta, per almeno una buona metà, dai suoi ritratti di poveri che chiedono l’elemosina, dai suoi portaroli che faticano sotto il peso delle loro ceste, dai suoi umili artigiani affaccendati nelle loro attività quotidiane, dai contadini colti di fronte a miseri pasti. E in parte per il fatto che ancora ci si domanda non solo perché la produzione di Ceruti abbondi di soggetti simili, ma anche perché fosse in grado di riscuotere successo presso una clientela che difficilmente ci s’immagina ad acquistare quadri come quelli esposti a Brescia. Già Roberto Longhi aveva inquadrato il problema: i poveri di Ceruti non sono “diminuiti e azzeccati entro piccole telucce che la cornice rococò avrebbe facilmente travestito in allegri ornamenti da sala, ma, pericolosamente, grandi come il vero, grandi com’erano un tempo i quadri d’altare nelle chiese dell’antica religione, e dipinti colla stessa, antica fede”. Ecco dunque che l’apparizione di Ceruti tornava “sociologicamente quasi inspiegabile a quei tempi”. Certo, dopo Longhi la questione è stata meglio circoscritta: si è insistito, per esempio, sul fatto che Ceruti non fosse un caso isolato (la Francia del Seicento aveva visto i fratelli Le Nain, mentre in Italia la tradizione dei poveri come protagonisti delle opere d’arte si può far risalire a Caravaggio, ma nel caso del Merisi la rivoluzione sta soprattutto nell’aver ridiscusso le gerarchie dei generi artistici), e sul fatto che il pathos apparentemente empatico del milanese si ritrova, per esempio, anche in certi toccanti dipinti di Georges de la Tour, sebbene si tratti di vicende piuttosto isolate, mentre la continuità di Ceruti fa caso a sé. Il problema di cercare d’individuare l’origine di questi dipinti che ci paiono così sentiti però rimane, e anzi s’allarga: per i fratelli Le Nain, per esempio, sono state fornite interpretazioni di carattere religioso (la loro vicinanza agli ambienti degl’istituti caritatevoli della Parigi di metà Seicento), per Ceruti s’è anche avanzata l’idea d’una sensibilità preilluminista. Ipotesi che al momento paiono però poco percorribili.

Si può già dare un’anticipazione: la mostra non dà una risposta definitiva al problema. È però una delle rassegne più appassionanti che si siano viste di recente in Italia (accompagnata da un eccellente catalogo: difficile trovarne altri così approfonditi e che si leggano con la stessa piacevolezza), e soprattutto è la prima rassegna su Ceruti che s’organizza dai tempi della mostra del 1987, prima (e ultima) monografica dedicata all’artista milanese d’origine ma bresciano d’adozione, curata da Mina Gregori cui si deve buona parte della riscoperta di questo straordinario pittore, e che cinque anni prima pubblicava il primo studio sistematico su di lui, al culmine d’una stagione ch’era cominciata con gli studî di Roberto Longhi ed era proseguita con quelli di Giovanni Testori, e avrebbe visto poi come ulteriori protagonisti, a partire dagli anni Ottanta, studiosi come i curatori della mostra attuale, o come lo storico dell’arte Francesco Porzio, che ha firmato uno dei saggi in catalogo. Miseria & Nobiltà riparte da lì per mettere in atto, si legge nella presentazione di Morandotti, Frangi e D’Adda, una “necessaria attività di revisione” che tenga conto delle ricerche degli ultimi trentacinque anni: ne è sortito un percorso diviso in sette sezioni che ricostruiscono, alla luce degli studî più aggiornati, l’intero iter di Ceruti, contestualizzato nella sua epoca, tra i suoi committenti certi, in un percorso completo, dove non mancano le opere principali, e che nonostante la lunghezza procede a un ritmo sostenuto e suscita il desiderio di tornare.

L’itinerario di visita comincia dal primo capitolo, dedicato alla riscoperta novecentesca di Ceruti, e costruito attorno all’immagine forse più celebre del pittore lombardo, la Lavandaia entrata a far parte della collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo nel 1914, opera che riaccese i riflettori sull’artista, dacché fu esposta alla mostra sulla pittura italiana del Sei e del Settecento che si tenne a Firenze nel 1922, facendo sì che il pittore attirasse le attenzioni della critica e che si potesse dare il via alla ricostruzione critica della sua vicenda, con i primi studî di Roberto Longhi. Ad accompagnare la Lavandaia sono, infatti, alcune opere che figurano tra le prime “scoperte” cerutiane, a partire dalle quattro tele (i due “portaroli”, ragazzini addetti al trasporto di ceste, e due scene d’interni) esposte alla mostra de I pittori della realtà in Lombardia del 1953, fondamentale per la sistemazione critica di Giacomo Ceruti. Nella stessa sezione s’osserva poi il Ritratto della giovane con ventaglio attribuito per la prima volta a Ceruti da Roberto Longhi e mai più messo in discussione. Proprio dalla ritrattistica comincia il percorso dentro l’arte di Ceruti: gli esordî dell’artista sono all’insegna di questo genere, anche se non abbiamo notizie sulla sua formazione. La qualità dei suoi ritratti lascia tuttavia supporre, con ragionevoli margini di sicurezza, che si fosse impratichito coi ritratti, dato che la prima fase della sua carriera, come spiega Francesco Frangi, è “scandita da una costante predilezione per quel genere artistico oggi ricostruibile attraverso una serie di testimonianze certamente riferibili a quegl’anni”. In mostra non figura quella che dovrebbe essere la prima opera databile con certezza, il ritratto di Giovanni Maria Fenaroli, ma è possibile ammirare alcuni significativi saggi del Ceruti giovane ritrattista come il Ritratto dell’abate Angelo Lechi o il Ritratto di frate cappuccino, entrambi riferibili agli anni del documentato soggiorno bresciano dell’artista avvenuto tra il 1721 e il 1733, e ambedue in grado d’incarnare in maniera efficace i caratteri della prima ritrattistica di Ceruti: pose seriose e gestualità ridotta al minimo, realismo terragno, fondi cupi, in controtendenza rispetto alla ritrattistica internazionale coeva, dominio del “più rigoroso understatement”, come spiega bene Francesco Frangi, “peraltro assecondato dal tono ribassato del registro coloristico e dalle pose contenute dei personaggi”.

I soggetti più tipici della produzione cerutiana s’affacciano in mostra nella terza sezione, Le scene di vita popolare. Precedenti e compagni di strada, che a dispetto del titolo contiene gran parte dei dipinti a cui è più comunemente associata l’arte di Ceruti, oltre ai precedenti illustri e ai pittori che, all’epoca del milanese, praticarono il suo stesso genere. L’apertura è affidata a una grande, impressionante tela di Popolani all’aperto che colpisce per l’espressione arcigna e severa della madre che lancia un’occhiata infuocata all’osservatore, distraendosi per un attimo dalla sua misera opera di cucito. L’opera, per cui ancora la critica non è riuscita a formulare con sicurezza il nome d’un autore (in passato è stato proposto anche quello dello stesso Ceruti, attribuzione che ebbe peraltro una certa fortuna annoverando tra i sostenitori anche Federico Zeri, finché non venne contestata da Mina Gregori, e ancor oggi si fatica a trovare un candidato che metta tutti d’accordo), e ch’è stata al più accostata all’ambiente del gardesano Pietro Bellotti (pittore tuttavia sfuggente e di cui si conoscono poche ore), riassume i caratteri che saranno proprî dell’arte dei poveri di Ceruti: popolani intenti nelle loro attività quotidiane, ma dipinti senza connotazioni macchiettistiche o satiriche, senza intonazioni moralistiche, senza la volontà di comporre una gradevole o divertente scena di genere, e catturati con somma dignità, quasi che potremmo pensare che l’artista voglia rendersi in certo modo partecipe, palesare uno spirito solidale, o che voglia, se non abbattere, quanto meno smussare le barriere tra sé e i suoi soggetti. Anche Pietro Bellotti è presente in mostra, con una delle opere più importanti del suo catalogo, ovvero la popolana elevata a figura mitologica (la Parca Lachesi del 1660-1665: un’umile vecchia diventa una delle tre divinità che dipanano il filo dell’esistenza degli esseri umani). E la sezione sui precedenti è completata da un Mendicante di José de Ribera, per trovare in un preciso filone del caravaggismo una delle origini della pittura di Ceruti (l’opera, spiega Morandotti, “è un’immagine toccante nella sua verità brutale e ci restituisce bene l’idea che è solo a partire da Caravaggio e dalla sua stretta cerchia che le ricerche artistiche interpretarono sentitamente la realtà sociale anche più umile”), da alcuni popolani di Michel Sweerts, pittore fiammingo cui si deve la diffusione d’un repertorio vasto di figure di pitocchi presentate tuttavia al riguardante senza il minimo intento derisorio, per proseguire poi con un artista come il Maestro della tela jeans (per via del ricorrente utilizzo di personaggi abbigliati con indumenti fatti di questo tessuto), autore “di commoventi scene popolari di cui è documentata la fortuna antica in Lombardia” (così Morandotti), passando attraverso una scena di Giocatori di bocce, forse opera di un pittore sloveno di cui conosciamo solo il soprannome (Almanach), interessante in quanto ritenuta, per la composta verità con cui la scena è descritta, uno dei precedenti più immediati per i dipinti del ciclo di Padernello di Ceruti (che il visitatore vede nella sezione immediatamente successiva), per giungere a un altro artista della generazione che precedette quella di Ceruti, ovvero Giacomo Cipper detto il Todeschini, presente con una Vecchia filatrice e ragazzo che mangia.

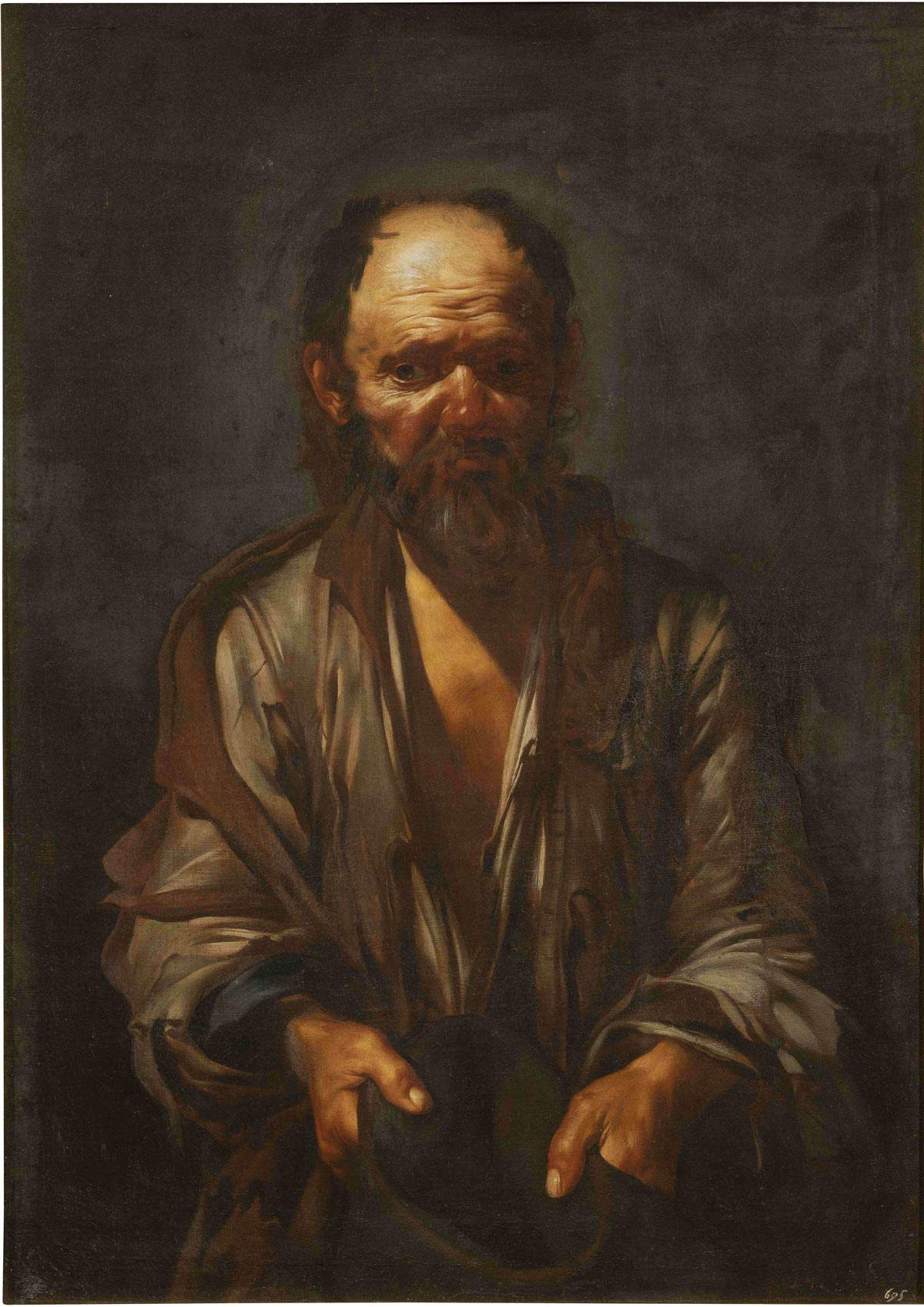

La stessa sala, come anticipato, raccoglie diverse opere di Ceruti, frammischiate a quelle degli artisti di contesto: di fianco alla Parca Lachesi di Bellotti, per esempio, il pubblico troverà uno dei dipinti più intensi di tutta la mostra, il Mendicante del Konstmuseum di Göteborg, ritratto realistico e commovente di un anziano vestito di stracci, che ci implora con lo sguardo e tende con la mano il suo cappello verso di noi. Il mendicante che chiede l’elemosina, spiega Paolo Vanoli in catalogo, “è un leitmotiv della pittura a soggetto pauperistico di area lombarda tra Seicento e Settecento, le cui radici affondano nel campionario di motivi e di situazioni codificato nelle acqueforti di Jacques Callot – ben note anche a Ceruti – dedicate alla rappresentazione di poveri ed emarginati”, eppure rare volte, anche nella stessa pittura di Ceruti, si raggiungono esiti altrettanto emozionanti e coinvolgenti. Sono dipinti come questi a interrogarci sulle motivazioni che portarono Ceruti a dipingere personaggi come il suo Mendicante, e i suoi clienti ad acquistarli. Un tratto comune dei poveri di Ceruti è la loro grande dignità: non c’è mai un filo di vergogna, né di autocommiserazione, men che mai di sguaiatezza nei loro sguardi, nelle loro pose. Anche senza raggiungere il sentimentalismo del quadro di Göteborg, certi dipinti (come il Mendicante di collezione privata da poco scoperto, oppure il Mendicante moro, o ancora il Contadino appoggiato a una vanga) si distinguono per la loro impostazione austera, quasi magniloquente, in grado di raggiungere, specie nel Mendicante moro e nel Contadino appoggiato a una vanga, un’inusitata monumentalità: la pannellistica di sala parla giustamente di “epopea popolare”, e dipinti come questi ne restituiscono pienamente il senso. Completano la sala i due noncuranti portaroli della Pinacoteca di Brera, colti in un “fermoimmagine indimenticabile, grazie al quale Ceruti restituisce vita a due monumentali figure ai margini della società, degne però di un ritratto nobilitante”, come sottolinea Morandotti, e i Due pitocchi presi a giocare a carte attorno a una panca usata a mo’ di tavolino: Ceruti indugia sull’espressioni dei due personaggi, severa quella del povero a sinistra intabarrato in un lungo cappotto militare (forse il personaggio era stato soldato) e che tiene tra le mani un tenero gattino (animale che potrebbe però alludere all’indole furfantesca del personaggio, dal momento che anticamente il gatto aveva connotazioni simboliche negative), ed ebbra quella del personaggio a destra.

Nella sezione successiva è esposto quasi per intero il cosiddetto “ciclo” di Padernello, che ciclo forse in realtà non è: il nome si deve al fatto che le opere (una delle quali firmata) appaiono omogenee per stile e soggetti, e furono ritrovate tutte nello stesso luogo, ma non è detto che fossero intese come tele da esporre tutte assieme. Il rinvenimento, che risale al 1931, si deve allo storico dell’arte Giuseppe De Logu, che quell’anno scoprì l’esistenza di tredici quadri con soggetti di vita popolare ch’erano serbati presso il castello di Padernello, nella bassa bresciana. Con le ricerche seguenti è stato possibile accostare al ciclo altre tre opere: alla mostra di Brescia se ne possono ammirare in tutto quattordici. Non conosciamo la loro storia antica, né sappiamo chi fossero i committenti (sappiamo solo che a un certo punto della loro storia si trovarono a transitare tra le proprietà dei Fenaroli, una delle più importanti famiglie bresciane, e sappiamo che almeno tre dei quadri furono realizzati per un’altra famiglia locale, gli Avogadro). Fermarsi dinnanzi alle tele del ciclo di Padernello equivale a compiere una discesa tra i popolani della Brescia del Settecento, che Ceruti, forte anche della sua maturità stilistica (le opere sono state datate a poco prima del suo trasferimento in Veneto, che comincia nel 1733), coglie nelle loro attività quotidiane, restituendoli con un realismo meno impostato, meno severo e anche meno toccante rispetto a quello delle opere che s’eran viste nella sala precedente, ma di sicuro più schietto, più luminoso e dai toni più corsivi. Non mancano opere dal piglio ritrattistico (il Nano, per esempio, o il Portarolo con un cane), ma la maggior parte delle tele si concentra su momenti feriali: ecco dunque una rissa tra portaroli, una filatrice intenta al suo lavoro che viene avvicinata da una piccola mendicante che le tende il suo piattino, o ancora due osti che si stanno occupando della spillatura del vino, un gruppo di ragazze che stanno prendendo lezioni di cucito. È l’ultima volta che in mostra s’ha modo d’apprezzare un Ceruti così duramente realistico: di qui in avanti la sua arte si farà decisamente più leggera, elegante, per certi versi pure sofisticata.

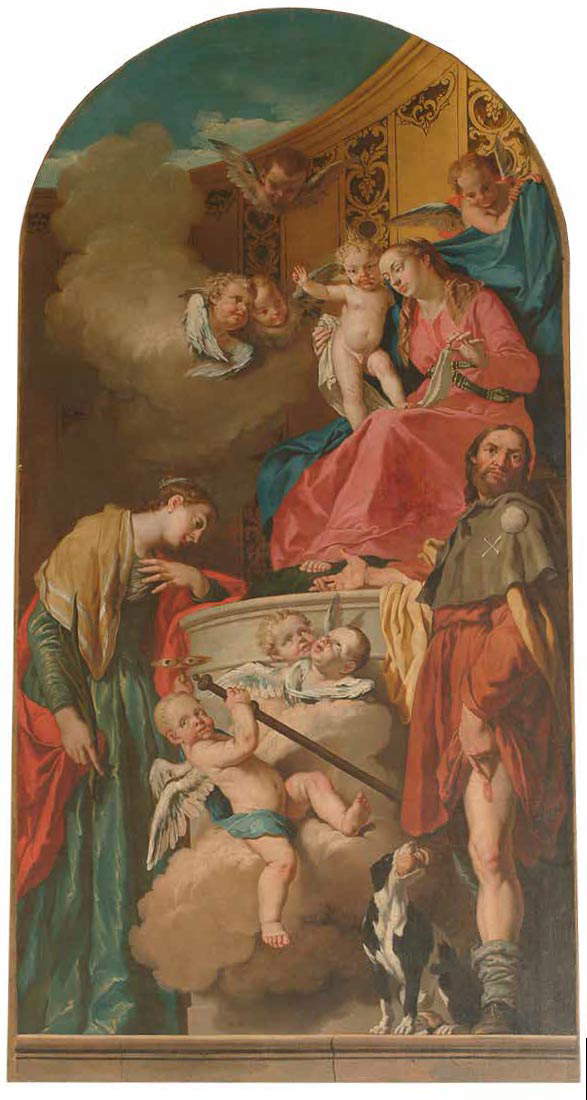

Di questa svolta stilistica ci s’avvede subito nella sezione successiva, dedicata al soggiorno veneto di Ceruti: troviamo l’artista dapprima in alcuni centri del bergamasco, e poi, a partire dal 1735, a Venezia, dove lavorò per il feldmaresciallo Johann Matthias von der Schulenburg, nominato nel 1715 comandante in capo delle forze di terra della Serenissima, e appassionato e raffinato collezionista d’arte contemporanea. Schulenburg non disdegnò quadri con soggetti tipici della produzione giovanile di Ceruti: al Santa Giulia si possono dunque ammirare i Tre pitocchi giunti in prestito dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e identificabili con il “quadro dei tre Pitochi” citato negl’inventarî del feldmaresciallo, dipinto che “si mostra contraddistinto da un naturalismo più meticoloso e raffinato rispetto all’approccio essenziale e accostante che qualifica le interpretazioni pauperiste realizzate dall’artista nel corso del terzo decennio del XVIII secolo” (così Francesco Ceretti), per via d’un’illuminazione più studiata, per una maggior ricercatezza nelle espressioni dei personaggi che perdono un poco della naturalezza delle figure di Padernello in direzione d’una composizione più calibrata, più costruita, impostata per fare in modo che i rimandi tra gli sguardi dei personaggi conferiscano una connotazione quasi lirica alla scena. E per avere un saggio del luminismo cerutiano è sufficiente guardare alle due nature morte, anch’esse un tempo nella collezione di Schulenburg, esposte vicino ai Tre pitocchi: opere dal sapore nordico, colpiscono per la loro apparente nonchalance quando in realtà sono dipinti in cui la naturale propensione al realismo di Ceruti si mescola con una ricercatezza compositiva che probabilmente tocca uno dei vertici della sua produzione (è sufficiente osservare la cura con cui sono sistemate le carote nella tela di collezione privata, messe vicino alle chele dell’astice perché ne ricordano forma e dimensioni, oppure le castagne nel quadro di Kassel: sembra siano lì per caso, ma c’immaginiamo il pittore a cercare di posizionarle una per una per colmare uno spazio vuoto bilanciando peraltro i loro toni con quelli delle interiora della lepre). La sezione del Ceruti veneto è completata da una sua pala d’altare, la Madonna coi santi Lucia e Rocco eseguita per la chiesa di Santa Lucia a Padova, e messa in dialogo con uno dei più riferimenti più diretti, la Madonna col Bambino e san Carlo Borromeo dipinta per Santa Maria della Pace a Brescia da Giovanni Battista Pittoni, artista veneziano ma molto attivo nella Terraferma: la pala di Ceruti, impostata sul taglio diagonale inaugurato due secoli prima da Tiziano (lo stesso della pala di Pittoni al quale Ceruti si rifà), è l’unico suo dipinto di soggetto sacro presente in mostra, ma è un dipinto d’altissima qualità ch’è ben in grado di testimoniare il livello che l’artista seppe toccare anche in questo genere.

La sezione sulla ritrattistica matura mostra un Ceruti diverso rispetto alle prove giovanili: i ritratti a partire dagli anni Trenta appaiono sicuramente più retorici, più impostati, più vicini al gusto internazionale. Ne è un esempio il Ritratto di giovane gentiluomo della Pinacoteca Tosio Martinengo, e forse ancor più il Ritratto di giovane amazzone della Fondazione Trivulzio, ritratti “istituzionali”, verrebbe da dire, che sono certo più simili a quelli d’un Hyacinthe Rigaud, ovvero uno dei ritrattisti più richiesti dalle classi dirigenti europee del primo Settecento (in mostra è il suo splendido Ritratto di Anton Giulio II Brignole Sale, prestato dalla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova). Chiusura della mostra affidata alle scene di genere dell’ultima fase della carriera di Giacomo Ceruti, del tutto differenti, tuttavia, da quelle dell’attività giovanile, o del ciclo di Padernello: la distanza, spiega Francesco Frangi, sta soprattutto nel fatto che “le rappresentazioni di tema popolare si fanno progressivamente più eleganti e disimpegnate, i loro protagonisti sono quasi sempre vestiti con abiti umili ma decorosi, a volte sorridono esplicitamente”. I poveri scompaiono quasi del tutto dalla sua arte: rimangono certo lavoratori in posa, come il Ragazzo con cesta di pesci e granseola, che sorride consapevole d’esser catturato dall’artista, o come la filatrice e il pastore nel grande quadro del Castello Sforzesco, anch’essi quasi paludati (non fosse per l’inserto ironico della mucca colta mentre muggisce, o quello del cane che dorme in primo piano, avrebbe quasi l’aria d’un ritratto ufficiale). La spiegazione più verosimile è che questa svolta definitiva di Ceruti risponda a cambiamenti di gusto e di orientamenti da parte della committenza. Le sue figure però non perdono il realismo che le aveva sempre contraddistinte: basti osservare a tal proposito l’esattezza e l’acume del Vecchio con cane e del Vecchio con gatto, coi due personaggi che negli occhi conservano tutta la naturalezza del Ceruti della prima ora (e potrebbe sembrarci strano che negl’inventarî antichi fossero registrati come figure “di bernesco stile”, cioè figure comiche: all’epoca erano percepite come tali). Per trovare qualche saggio dell’antica spontaneità occorre soffermarsi sull’ultima opera in mostra, la Sera sulla piazza, frutto d’una commissione (una delle ultime per dipinti di genere pauperistico) dei marchesi Busseti di Avolasca per la decorazione di una sala del loro palazzo a Tortona. Anche se la composizione è frutto di meditazioni e prestiti da incisioni assortite (un modus operandi tipico di Ceruti che riprende diversi motivi, per esempio, da Jacques Callot: una piccola mostra, sempre in Santa Giulia a mo’ d’appendice, espone le stampe da cui son tratti i dettagli delle opere cerutiane), l’artista riesce comunque a prodursi in una scena credibile, uno degli ultimi lampi d’un pittore che trascorse gran parte della sua vita a dipingere gli umili.

Si esce dunque con la stessa domanda che ci si è fatti quando s’è entrati: per chi dipingeva Giacomo Ceruti? Perché tanta apparente compartecipazione nelle sue scene della vita ai margini della società? La questione è complessa. A tutta prima si potrebbe ritenere che Ceruti provasse un sentimento sincero nei riguardi dei soggetti delle sue opere. I suoi poveri, specialmente quelli degli anni giovanili, appaiono così vivi, così veri, così credibili, così dignitosi da indurci a pensare che Ceruti volesse esprimere una qualche sorta di empatia verso di loro. Per mettere meglio a fuoco il problema occorre però, anzitutto, allargare lo sguardo: l’esperienza di Giacomo Ceruti, per quanto originale nel contesto delle arti lombarde del XVIII secolo (ma si potrebbe anche parlare tranquillamente d’arti italiane ed europee), non fu isolata. S’è visto, anche percorrendo le sale della mostra, che esisteva un nutrito numero di specialisti, più o meno noti, più o meno di successo, che si cimentarono nello stesso genere, segno che doveva esistere un altrettanto nutrito collezionismo, almeno tra Lombardia e Veneto, che chiedeva ai pittori dipinti con scene di vita popolare. Ci sono casi documentati di collezionisti che hanno richiesto a colleghi di Ceruti interi cicli con scene di quotidianità degli umili: s’era imposta una moda, si potrebbe dire. Una moda le cui radici affondavano nell’arte del Seicento. Non è dunque strano che Ceruti dipingesse popolani. C’è però una sostanziale differenza che separa Ceruti dagli altri: Morandotti, nel paragonare il lombardo a Cipper, sottolinea giustamente lo “scarto rilevante in termini di intensità poetica e di approccio empatico ai soggetti” che divide nettamente i due artisti, fino al punto di rischiare di “oscurare le relazioni spesso molto strette che corrono tra le opere dei due artisti, sul fronte sia delle scelte tematiche sia di certe soluzioni compositive”. L’originalità di Ceruti sta nel modo in cui l’artista s’avvicinava ai suoi personaggi: la stessa intensità che l’artista riversava nei suoi ritratti è da ritrovarsi nei suoi portaroli, nei suoi poveri, nei suoi mendicanti. “Nelle tele giovanili di Ceruti”, evidenzia ancora Morandotti, “tutto diviene improvvisamente serio”. E nel momento in cui le condizioni dei poveri diventano un elemento di riflessione serio, l’arte di Ceruti ci sembra diventare quasi sovversiva: ecco il perché dell’avverbio “pericolosamente” adoperato da Longhi.

C’è però da considerare, al contempo, che misurare quadri prodotti da un artista tre secoli fa con il metro degli anni Duemila è un esercizio altrettanto pericoloso. In altre parole: oggi osserviamo, per esempio, il mendicante del Konstmuseum di Göteborg, e proviamo compassione. Molto più che osservando, per esempio, il mendicante di Ribera, che emerge da un fondo cupo, non ficca i suoi occhi nei nostri come fa quello di Ceruti, ha il volto parzialmente in penombra: ci sono ancora degli elementi che ci mettono a disagio. Per quello di Ceruti non è così: ci verrebbe voglia di aiutarlo, di scambiare due parole con lui, di allungargli qualcosa. O comunque, anche volendo mantenere le distanze, quello sguardo ci tocca profondamente. Ma era così anche all’epoca di Ceruti? Questo sentimento di compassione era davvero così dominante da far diventare il pittore lombardo un ribelle, un estremista?

È questione di tempi e di codici, come avverte Francesco Porzio: “mentre oggi i pitocchi di Ceruti sollecitano una reazione protettiva, allora venivano percepiti come tipi di un mondo lontano e curioso, e più spesso come tipi negativi. Un secolo prima di Courbet il naturalismo non irradiava un’aura democratica, era ancora al servizio della satira e del ridicolo”. È vero che i soggetti di Ceruti non sono né satirici né ridicoli, ma alla sua epoca bastava la loro presenza a suggerire una distanza incolmabile. Bastava che un’opera raffigurasse un povero, un emarginato per suscitare riprovazione, ilarità, divertimento. Oggi ci suona crudele, ma il gusto per le scene di vita popolare non s’affermò perché si provava compassione per i soggetti raffigurati: s’affermò perché erano decorativi, perché erano ritenuti gradevoli, perché spesso le scene di genere neppure perdevano i loro intenti moraleggianti, e talvolta continuavano a far ridere. E come s’è visto sopra, le opere di Ceruti non sono neppure da intendere come fotografie, stante il fatto che spesso venivano costruite a partire da incisioni o idee raccolte tra le produzioni d’altri artisti. L’idea che possano esprimere una solidarietà sociale, taglia giustamente corto Francesco Porzio, è antistorica. Queste osservazioni però rischiano di non rispondere alla domanda di fondo: perché tanta umanità nei soggetti di Ceruti? Non esiste una risposta certa, né tantomeno una risposta univoca. Non conosciamo le intenzioni di Ceruti, e qualsiasi lettura ideologica, per quanto affascinante, corre il rischio di travisare il contenuto dei suoi quadri. È plausibile, per chi scrive, che l’umanità dei soggetti di Ceruti fosse un espediente formale. Un modo per rendere più autentici e sinceri i suoi soggetti rispetto a quelli dei contemporanei. E dunque un modo per distinguersi, una via per cercare un’originalità che si riscontra effettivamente solo nella sua produzione. In un mercato dove abbondavano artisti ch’erano perfettamente in grado d’offrire agli acquirenti quadri realistici come quelli di Ceruti (si pensi al solo Bellotti), il milanese s’era inventato una sorta di marchio di fabbrica. Completamente abbandonato quando i gusti s’indirizzarono altrove. Da un artista mosso da autentica sensibilità verso i suoi soggetti ci s’aspetterebbe una continuità: allo stato attuale delle ricerche sappiamo che invece, dopo la metà degli anni Trenta, il ritorno a quella pittura sarebbe divenuto molto sporadico. Oppure si trattò d’un cambio d’idee da parte di Ceruti? L’abbandono così repentino e la coincidenza coi diversi indirizzi delle tendenze artistiche ci potrebbe portare a rispondere in maniera negativa a questa domanda. Certo, oggi sarebbe più bello pensare a un Ceruti che anticipa l’illuminismo, un pittore che rinfaccia ai suoi ricchi committenti le situazioni che per strada allontanano o non vogliono neppure vedere, e che invece apprezzano sulle tele. In assenza di notizie sulle idee dell’artista è però meglio esser prudenti: le mostre dovrebbero servire anche a demitizzare. Significa che hanno svolto bene il loro lavoro. Miseria & Nobiltà è pertanto una mostra utilissima anche per comprendere il quadro dell’arte pauperistica del Settecento. Oltre a essere una delle migliori rassegne italiane degli ultimi anni.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).