Gli splendori della Collezione dei Farnese. Com'è la mostra dei Musei Capitolini

“Tutte le statue di marmo e di metallo e d’ogni altra materia, l’officio della Madona miniato d’oro dal detto Giulio Clovio et tutta la sua libraria nel suo palazzo di Roma di donde non si possino muovere né prestare né vendere né alienare in alcun modo”: era questa la volontà del Gran Cardinale Alessandro Farnese in merito alla sua preziosa collezione d’arte. Secondo il suo desiderio, la Collezione Farnese non avrebbe mai dovuto lasciare il Palazzo di Campo de’ Fiori a Roma (oggi sede dell’Ambasciata di Francia in Italia) e sia le opere che gli oggetti avrebbero dovuto rimanere inalienabili. Ma non passò molto tempo dal citato testamento (1587) e dalla scomparsa del Gran Cardinale (1589), perché già dopo il 1600 parte della collezione lasciò Roma per essere trasferita a Parma e Piacenza in seguito alla nomina di Duca di Parma e Piacenza dell’erede e fratello di quest’ultimo, Ranuccio Farnese. E successivamente, negli anni Ottanta del Settecento, altri pezzi della collezione furono trasferiti a Napoli per volontà di Ferdinando IV, figlio di Carlo di Borbone che, in quanto a sua volta figlio di Elisabetta Farnese, ultima erede della famiglia Farnese, prese sotto il suo controllo sia l’ereditato Ducato di Parma che il conquistato Regno di Napoli. È per questo motivo che moltissime opere che appartenevano alla Collezione Farnese si trovano oggi a Napoli, tra il Museo Archeologico Nazionale, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”.

C’è da sottolineare tuttavia che il periodo di massimo splendore della Collezione, considerata tra le più belle e prestigiose del Rinascimento, risale al suo periodo romano, dal primo Cinquecento fino agli inizi del Seicento, sotto la tutela del suo iniziatore Alessandro Farnese, futuro papa Paolo III (dal 1534 al 1549) e del suo erede e prosecutore, il Gran Cardinale Alessandro. È proprio questo l’intento della mostra I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione, a cura di Claudio Parisi Presicce e Chiara Rabbi Bernard, visitabile fino al 18 maggio 2025 a Villa Caffarelli, ai Musei Capitolini: immergere il pubblico nel momento di pieno fulgore e di arricchimento della Collezione Farnese e raccontare il suo legame con Roma. Il risultato è un progetto espositivo armonico e piacevole che si snoda in dodici sale, che vede la presenza di 140 capolavori, tra sculture antiche, bronzi, dipinti, disegni, manoscritti, gemme, monete e reperti archeologici provenienti dai musei partenopei oggi custodi di una cospicua parte della Collezione, da musei di Roma, Firenze e Parma, ma anche dalla Francia, dalla Gran Bretagna e da New York. Sicuramente spiccano i ritratti prima pittorico e poi scultoreo di papa Paolo III, rispettivamente di Jacopino del Conte e di Guglielmo Della Porta, le statue antiche, in particolare di Pan e Daphni, i disegni preparatori degli affreschi della Galleria dei Carracci, l’Eros Farnese, la Sottocoppa della Tazza Farnese con Sileno ebbro (la Tazza Farnese lascia spesso in occasione di mostre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove è solitamente custodita, ma nella mostra romana non è presente: precedentemente nelle collezioni medicee, il capolavoro della glittica ellenistica entrò come altre opere della collezione dei Medici nella Collezione Farnese grazie a Margherita d’Austria che, rimasta vedova di Alessandro de’ Medici, andò in sposa a Ottavio Farnese). E ancora, la Madonna del Divino Amore di Raffaello, il Libro d’Ore miniato da Giulio Clovio per il Cardinale Alessandro Farnese proveniente dalla Morgan Library di New York e la preziosissima Cassetta Farnese, scrigno d’argento dorato e lavorato commissionato dal Gran Cardinale Alessandro.

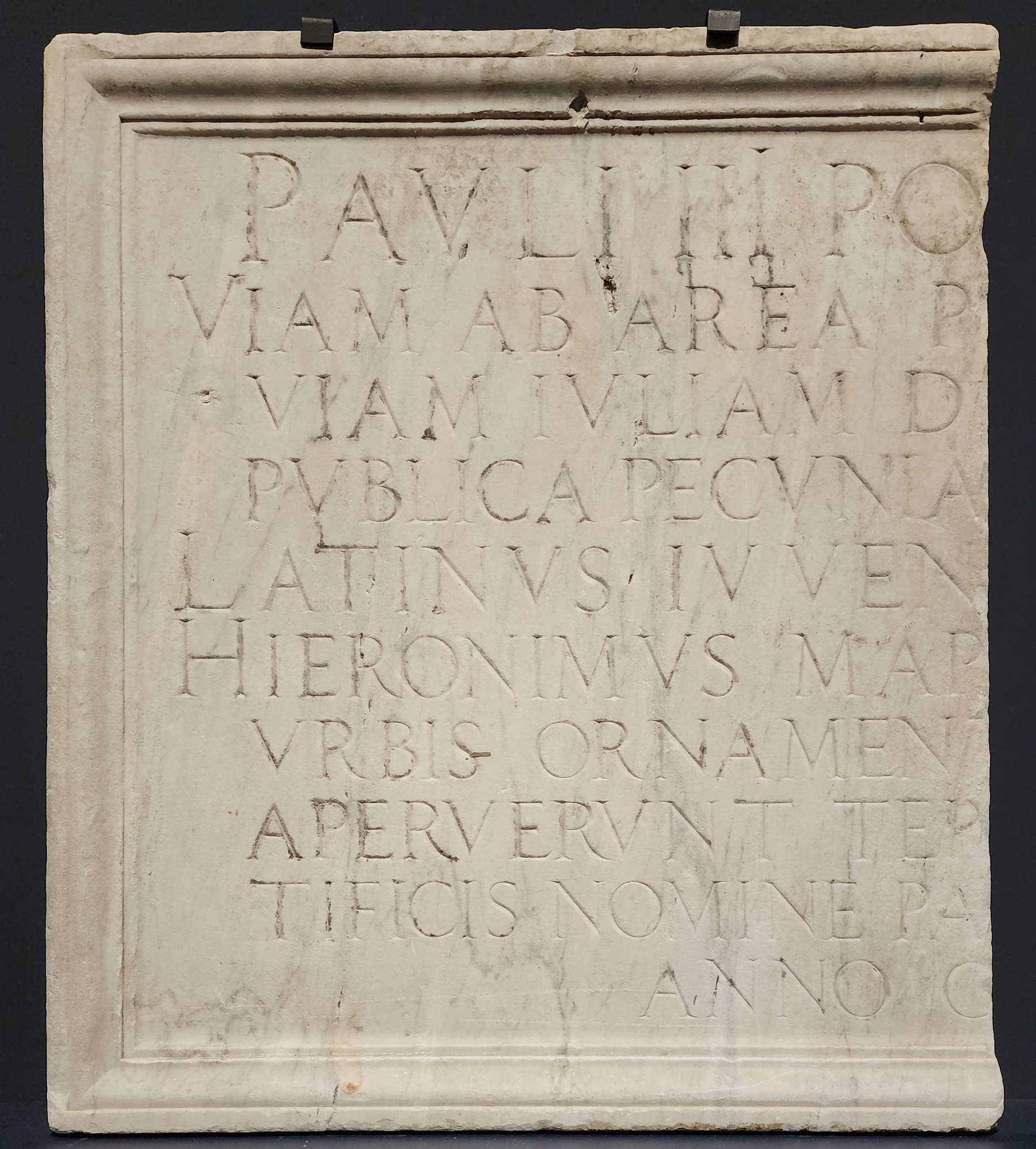

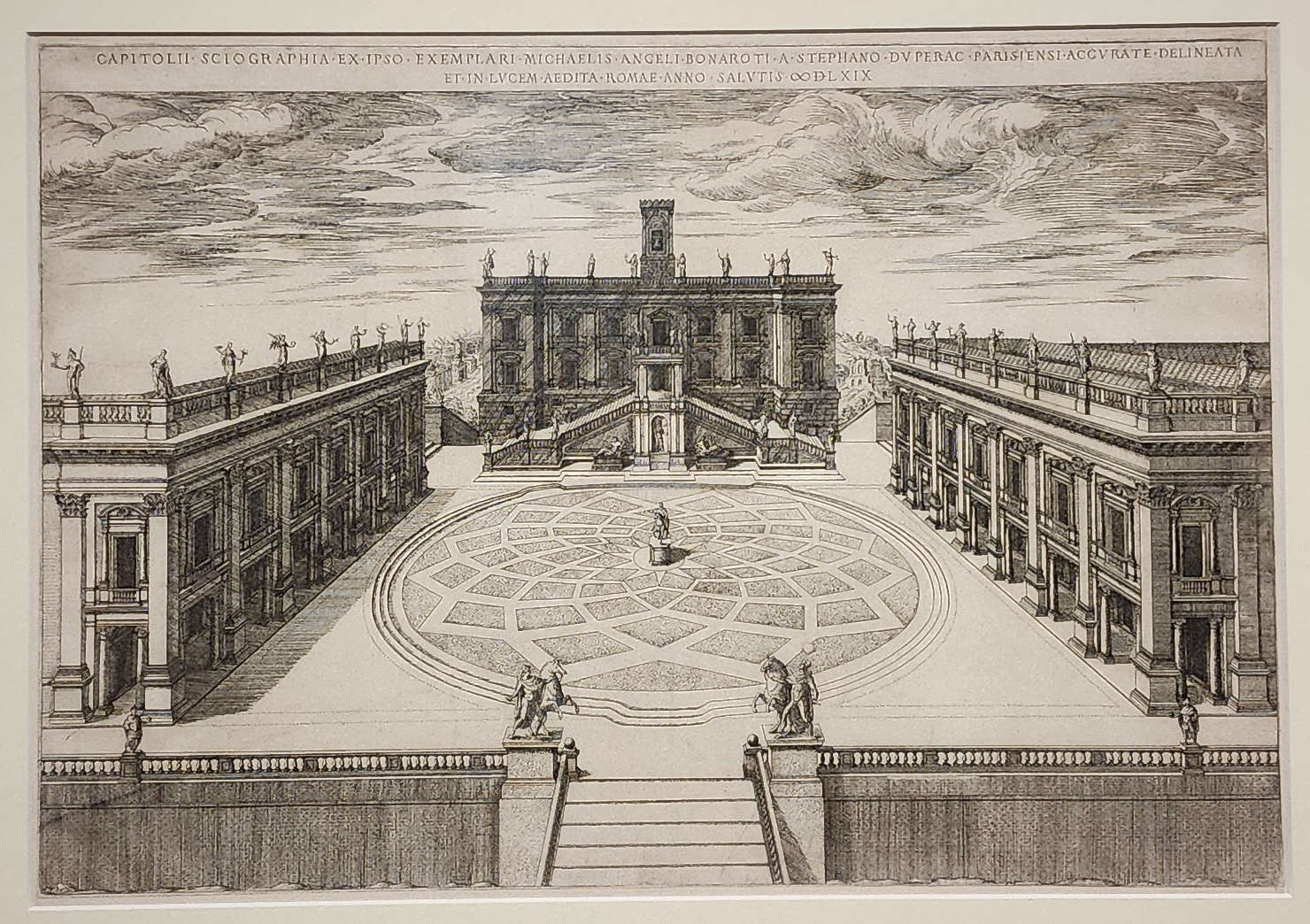

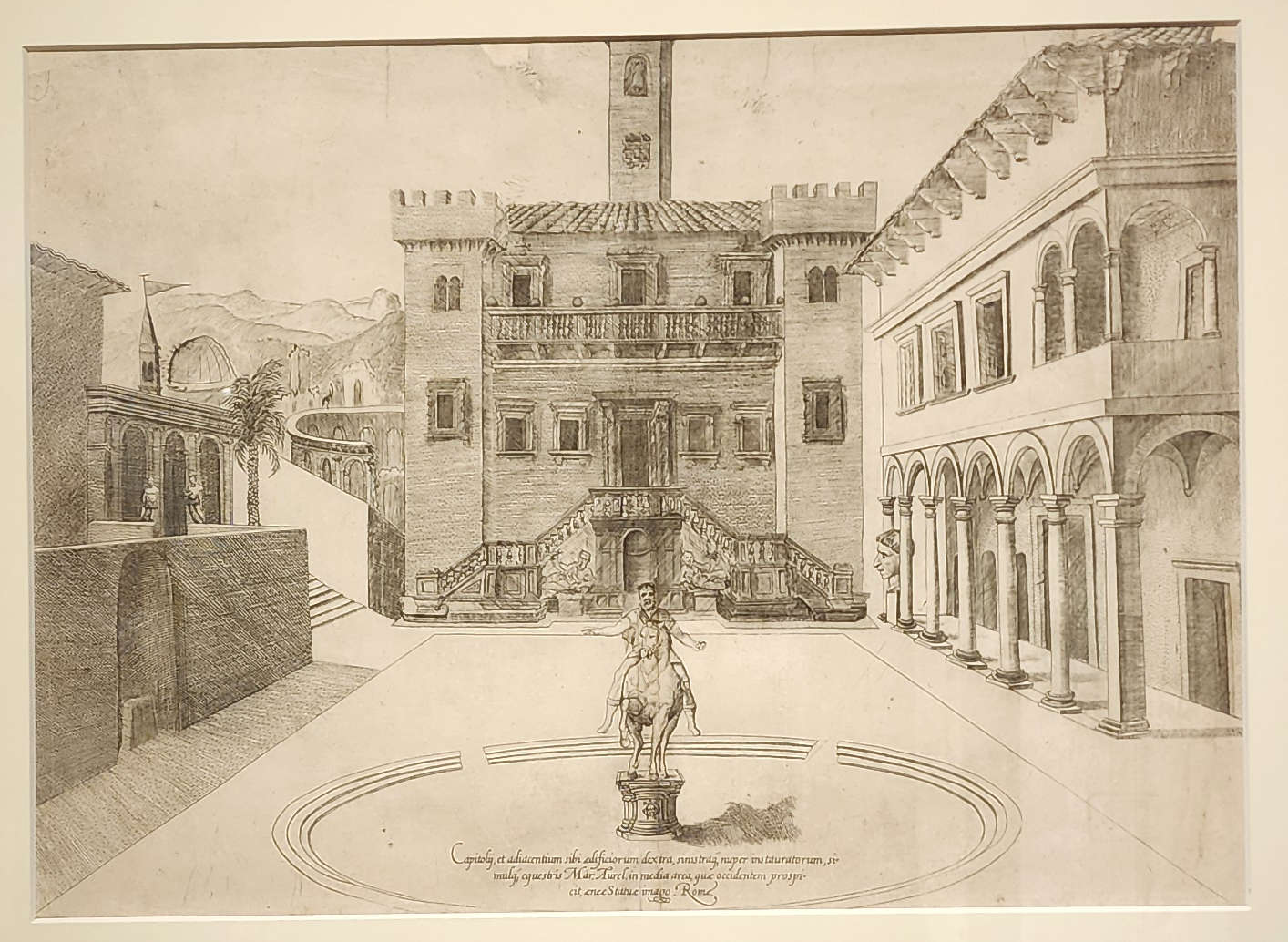

Accolti all’ingresso del percorso espositivo dal Ritratto di papa Paolo III realizzato da Jacopino del Conte, è curioso notare come la mostra nell’anno del Giubileo 2025 prenda il via proprio con un Giubileo, quello del 1550, in vista del quale Paolo III, di cui si staglia sulla parete di fondo della sala il busto compiuto da Guglielmo Della Porta, promosse una serie di interventi urbanistici che cambiarono il volto di Roma (una mappa del 1555 proveniente dal Museo di Roma ne illustra la cronologia), in parte già iniziati per l’arrivo in città dell’imperatore Carlo V nel 1536. Tra questi interventi si evidenziano in particolare il trasferimento della statua equestre di Marco Aurelio dal Laterano al Campidoglio nel 1538 (in mostra ricordato con un piccolo bronzetto dal Museo Nazionale del Bargello), l’affidamento del progetto di riqualificazione del Campidoglio a Michelangelo (qui è interessante il confronto tra la stampa di un anonimo del XVI secolo che raffigura la Piazza del Campidoglio prima del rifacimento di Michelangelo e la stampa di Étienne Dupérac che rappresenta la stessa Piazza secondo il progetto del Buonarroti), e l’apertura della via Paola nel 1543 (è esposto l’unico frammento superstite dell’epigrafe originaria dei lavori di apertura della via che prese il nome dal pontefice). Tutti i protagonisti della famiglia Farnese che hanno contribuito a far nascere e ad arricchire la preziosa Collezione durante il periodo romano sono riuniti con i loro ritratti nella successiva sala, preceduti dal famoso giglio dorato che in un albero genealogico ricostruisce la nobile dinastia, da Paolo III a Elisabetta Farnese: c’è Alessandro Farnese futuro papa Paolo III nelle sue vesti cardinalizie raffigurato da Raffaello e in vesti papali con camauro e breviario raffigurato da Tiziano, c’è il nipote, il Gran Cardinale Alessandro, ritratto da Perin del Vaga, e poi ci sono i ritratti dei fratelli di quest’ultimo, Ranuccio e Ottavio, il secondo accanto alla moglie Margherita d’Austria, e infine Odoardo raffigurato dal Domenichino.

Simbolo e luogo del prestigio e del potere della famiglia era Palazzo Farnese, dove la Collezione trovava spazio: le successive sale vogliono essere dunque una glorificazione dell’edificio sia dal punto di vista architettonico (qui esposti alcuni disegni dell’intero Palazzo, del Cortile, del primo piano) sia come “contenitore” di statue antiche che adornavano i diversi ambienti e di oggetti preziosi che davano ancora più lustro alla famiglia. Al centro della prima di queste sale, l’Eros a cavallo di un delfino, statua che s’incontrava nell’atrio che si apriva all’estremità della prima rampa della scala d’onore del Palazzo; sono poi esposti disegni e bronzetti dell’Ercole Farnese e una riproduzione in miniatura anche in porcellana del Toro Farnese, ovvero delle due statue monumentali che erano collocate nel gran Cortile e che erano state rinvenute nel corso degli scavi alle Terme di Caracalla nel 1545-1546 (di Caracalla è presente anche un dettagliato busto in marmo). Spiccano inoltre in queste sale il gruppo scultoreo di Pan e Daphni, della fine del II secolo d.C., accompagnato da uno studio di Annibale Carracci della testa di satiro proveniente dal Louvre di Parigi, il bronzetto con l’Ercole fanciullo che strozza i serpenti di Guglielmo Della Porta, e la già menzionata Sottocoppa della Tazza Farnese con Sileno ebbro, raffinata lastra d’argento incisa a bulino realizzata su commissione di Odoardo Farnese da Annibale Carracci. Tutte opere che testimoniano la passione dei Farnese per l’antico.

Si prosegue dando risalto agli ambienti del Palazzo con la Galleria: al centro della sala espositiva è riprodotta su un piano la volta affrescata dai Carracci con scene mitologiche ispirate alle Metamorfosi di Ovidio, al cui centro campeggia il Trionfo di Bacco e Arianna; alle pareti si ha occasione di ammirare i disegni preparatori di alcuni dettagli degli affreschi di Annibale Carracci e cinque delle dieci sculture che nella Galleria erano collocate all’interno di nicchie: la cosiddetta Antonia, Dioniso, Ganimede e l’aquila, l’Eros Farnese, e lo splendido gruppo scultoreo del Satiro con Bacco bambino; questi ultimi sono tornati in questa occasione a Roma dopo il trasferimento a Napoli nell’ultimo decennio del Settecento. E subito dopo segue uno dei luoghi preferiti del Gran Cardinale, la Sala dei Filosofi, sezione dedicata alle Veneri, in cui spicca la bella e sensuale Afrodite Callipigia copia di età adrianea custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la quale, sollevando con entrambe le mani i panneggi dell’abito che indossa, si scopre con una leggera torsione il bel fondoschiena. Questa faceva parte di un trio di Veneri (le altre due sono accovacciate e una di queste è presente in mostra). Vi è poi esposto il grande dipinto con Venere e Cupido del Pontormo, proveniente dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, che costituisce una delle più belle versioni di una tela attribuita a Marcello Venusti che gli inventari citano nella Sala dei Filosofi.

Una particolare sezione è invece dedicata a Fulvio Orsini, erudito umanista, filologo, numismatico, epigrafista e collezionista a sua volta, che era menzionato già dal 1554 tra i “familiari” di Alessandro Farnese; fu nominato inoltre direttore della biblioteca dei Farnese da Ranuccio e successivamente conservatore delle Collezioni, nonché segretario personale del Gran Cardinale Alessandro e poi di Odoardo. Fu sotto la sua supervisione che la Collezione Farnese diventò una delle più prestigiose del Cinquecento. In questa sala a lui dedicata sono raccolte alcune delle opere appartenenti alla collezione di Orsini che alla sua morte, per lascito testamentario, entrarono nelle Collezione Farnese, mentre i suoi libri li lasciò alla Biblioteca Apostolica Vaticana. È in mostra un esemplare del suo Imagines et elogia virorum, caposaldo per lo studio dell’iconografia antica che nasce dalla volontà di Fulvio Orsini di illustrare la propria raccolta. Come esempi della sua collezione d’arte vi sono in particolare la Doppia erma di Erodoto e Tucidide in marmo pentelico proveniente dal MANN di Napoli, il Salvatore attribuito a Marcello Venusti dalla Galleria Borghese e una selezione di cammei in agata. A Fulvio Orsini è legato tuttavia anche il Camerino, piccola stanza al piano nobile di Palazzo Farnese, poiché a lui si deve il progetto iconografico della decorazione che venne affidata ad Annibale Carracci. Obiettivo era esaltare le virtù degli esponenti della famiglia Farnese. Al centro della volta campeggiava il dipinto oggi conservato al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli dell’Ercole al bivio, costretto cioè a scegliere tra il Vizio e la Virtù. Sono qui esposti dunque in mostra disegni preparatori degli affreschi e uno per l’Ercole al bivio della volta, oltre al prezioso cammeo in agata di età rinascimentale che appartenne a Orsini e che ne ispirò l’iconografia.

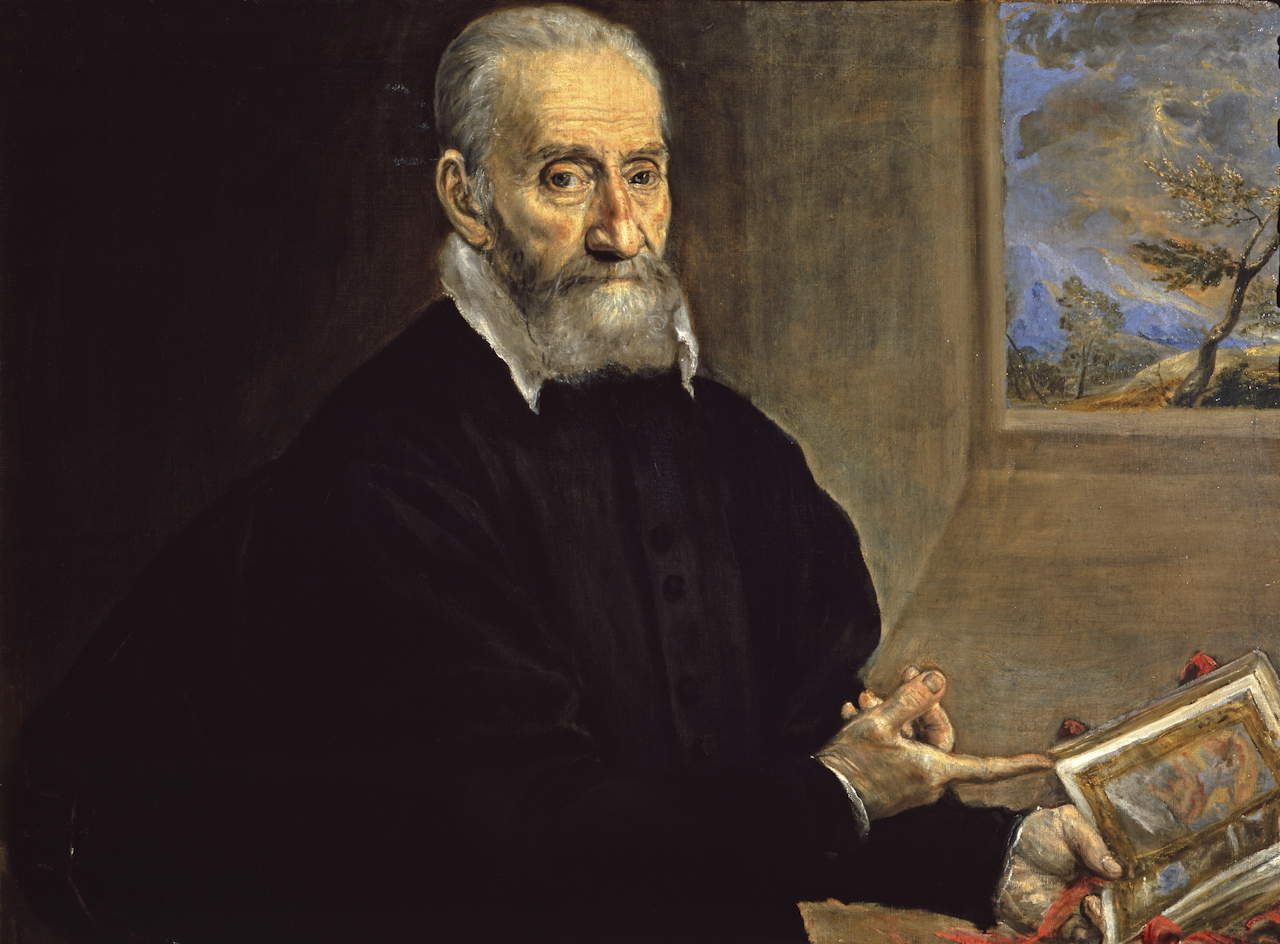

L’immersione nei vari ambienti di Palazzo Farnese, nel suo periodo di massimo splendore, che i visitatori della mostra a Villa Caffarelli hanno modo di percorrere dalla sala dove si trova l’Eros a cavallo di un delfino, prosegue con la sezione dedicata alle stanze dei dipinti e dei disegni: tre stanze al secondo piano dell’ala nord-ovest del Palazzo che accoglievano i quadri (oltre duecento), tra dipinti a tema sacro e i ritratti, e i disegni più importanti della Collezione. Troviamo quindi in questa sezione alcuni dei quadri a tema sacro che appartenevano alla Collezione, come la Madonna del Divino Amore di Raffaello e aiuti (oggi al Museo e Real Bosco di Capodimonte), la Guarigione del nato cieco di El Greco (oggi alla Pilotta di Parma) e il Cristo e la Cananea (oggi alla Pinacoteca Stuard di Parma) e il Matrimonio mistico di santa Caterina (oggi al Museo e Real Bosco di Capodimonte) di Annibale Carracci.

Il percorso espositivo si conclude con la sezione intitolata Due collezioni, un solo destino: la Collezione dei Farnese e quella di Fulvio Orsini che, come detto, confluì per testamento nella collezione della nobile casata. La sezione celebra l’unione tra queste due straordinarie raccolte, ma allo stesso tempo segna anche la fine del più prestigioso periodo della Collezione Farnese, poiché questa, dopo la morte di Orsini (1600) e la morte di Odoardo Farnese (1626), si avvierà verso un lento declino e verso il successivo trasferimento da Palazzo Farnese e da Roma, senza rispettare quindi le volontà del Gran Cardinale Alessandro. Da notare la finezza dei curatori nell’affiancare al Ritratto di Giulio Clovio con in mano il Libro d’Ore, dipinto di El Greco che apparteneva alla collezione di Orsini, allo stesso Libro d’Ore raffigurato nell’opera ed esposto aperto alla stessa pagina. Il Libro d’Ore miniato da Giulio Clovio (di cui in mostra è esposto anche un autoritratto) è tornato per quest’evento espositivo per la prima in Italia dopo la sua vendita alla Morgan Library di New York. Al centro di quest’ultima sala fa poi bella mostra di sé la meravigliosa e famosissima Cassetta Farnese.

I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione offre dunque l’occasione di comprendere il prestigio di una famiglia che si legò a Roma attraverso importanti interventi urbanistici che cambiarono il volto della città e che allo stesso tempo diede vita a una delle più importanti collezioni non solo del Rinascimento ma di tutti i tempi. Un trionfo di statue antiche, oggetti preziosi, gemme, dipinti, disegni riuniti in un unico Palazzo, a sua volta decorato e affrescato da grandi artisti dell’epoca. La storia della Collezione viene qui raccontata dai suoi inizi al suo declino, di pari passo con lo splendore di una famiglia che a Roma conobbe il suo apice ma anche la sua fine.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.