L'attualità di Giovanni Urbani. Un testo di Giorgio Agamben con premessa di Bruno Zanardi

Nel mio articolo da poco uscito su Finestre sull’Arte ho ripreso un assai interessante intervento di Andrea Carandini pubblicato lo scorso 21 agosto sul “Il Corriere della Sera” in cui l’archeologo romano scrive del grande tema civile e culturale della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico. Articolo nella cui ultima parte Carandini scrive anche della complessa questione della conservazione di Pompei. Per parte mia ho citato una opinione espressa da Giovanni Urbani mezzo secolo fa sul “problema Pompei”. Vale a dire che questo sito può essere conservato solo quando lo si consideri per quello che a tutti gli effetti è. Una città. In rovina, ma comunque una città. Il che obbligherebbe (lo aggiungo io, oggi, 2023) a affrancarla dall’indecente economia del turismo di massa di cui è vittima grazie alla “valorizzazione” voluta dall’ex ministro Franceschini e da qui trovare il modo per andare nella direzione indicata da Carandini. Cioè intervenire sugli alzati delle domus e farne “un tutto continuo”. Un tema da giganti dell’architettura, coniugare in termini estetici, critici e tecnologici la conservazione di una città di duemila anni fa con l’oggi, e di farlo senza ricorrere ai soliti materiali “architettesi” quali cemento (armato e non), cretinissimi bandoni di “acciaio corten” finto arrugginito, barattoli di vernice color “verde-natura” e quant’altro di desolante incongruenza a e tristezza progettato da uno dei 153.692 architetti laureati (CNAPPC) che oggi l’Italia ha: all’incirca uno per km2 se si tolgono dai 302.073 km² della sua superficie laghi, fiumi, picchi montani, rive di appennini non più coltivate perciò sempre più soggette a una sorta di riforestazione amazzonica e così via.

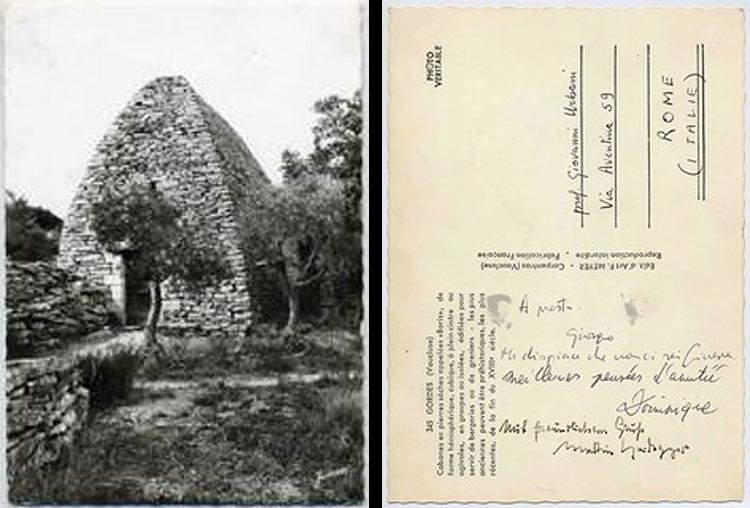

Ciò detto, si può aggiungere che l’attuale direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, nelle sue note autobiografiche ha sempre posto tra le sue letture di formazione i libri di Giorgio Agamben. Ma evidentemente egli non sa che il filosofo romano sempre ha indicato tra i suoi maestri Giovanni Urbani (1925-1994), cioè la migliore intelligenza che si è dedicata alla salvaguardia del nostro patrimonio artistico nell’ultimo mezzo secolo, mettendo a punto dalla direzione dell’Istituto centrale del restauro anche un perfetto modello per la sua tutela. La conservazione programmata e preventiva del patrimonio in rapporto all’ambiente. Modello definito in dettaglio che perfettamente calza col problema di Pompei, lo stesso a cui ha anche accennato Carandini sul “Corriere” parlando di “manutenzione programmata”. Così che pubblico per i lettori di “Finestre sull’Arte” un saggio di Agamben su Urbani. Per tre diverse ragioni.

La prima rendere onore a Zuchtriegel per i suoi interessi filosofici e fargli conoscere un pezzo del lavoro di Agamben a lui evidentemente ignoto. Così che possa misurare il proprio ruolo di direttore di Pompei sulla figura di un raro soprintendente che si è preparato a essere tale, appunto Urbani. La seconda, far capire a chi legge “Finestre sull’Arte” quali siano gli studi e la profondità di pensiero che dovrebbe avere ogni soprintendente per poter svolgere il non semplice compito di ricomporre lo speciale ossimoro che è conservare il passato nel presente. L’ultima, chiarire che la conservazione di un patrimonio artistico andato nei millenni infinitamente stratificandosi sul territorio quale è quello dell’Italia e degli italiani è impresa di enorme difficoltà tecnico-scientifica, organizzativa e, appunto, di pensiero. Un chiarimento che purtroppo nessuna Università, Scuola del Patrimonio, eccetera è stata in grado di fare. Infatti, se quelle scuole esistessero, e funzionassero, avrebbero da tempo insegnato ai loro discenti che la scoperta di un cadavere bruciato a Pompei, cioè in una città andata sepolta dalla lava del Vesuvio, non è un raro avvenimento culturale o antropologico, visto che di quei morti già ce ne sono in vista migliaia (“Pompeii Sites”), tutti resi in calchi di gesso con lo stesso sistema messo a punto da Giuseppe Fiorelli nel 1863, esattamente centosessanta anni fa. E anche l’esistenza di quella scuola da tempo avrebbe evitato le dichiarazioni emozionate del ministro di turno di fronte all’ennesimo povero morto carbonizzato. Il suo dire ai giornalisti e alle televisioni “Pompei è un sito che non cessa di riservarci sorprese”. E forse, lo aggiungo di passaggio, quelle scuole avrebbero anche evitato il recente passaggio (fuga?) del capo di gabinetto del Mibac nella Lega Calcio, cioè in un organismo dove un goal è un goal, un brocco è un brocco, un grande calciatore è un grande calciatore e un cadavere bruciato, quando se ne trovasse uno in un’area di rigore, è un cadavere bruciato.

Bruno Zanardi

Attualità di Giovanni Urbani

da G. Urbani, Per una archeologia del presente, Skira, Milano, 2012

1. ARCHEOLOGIA

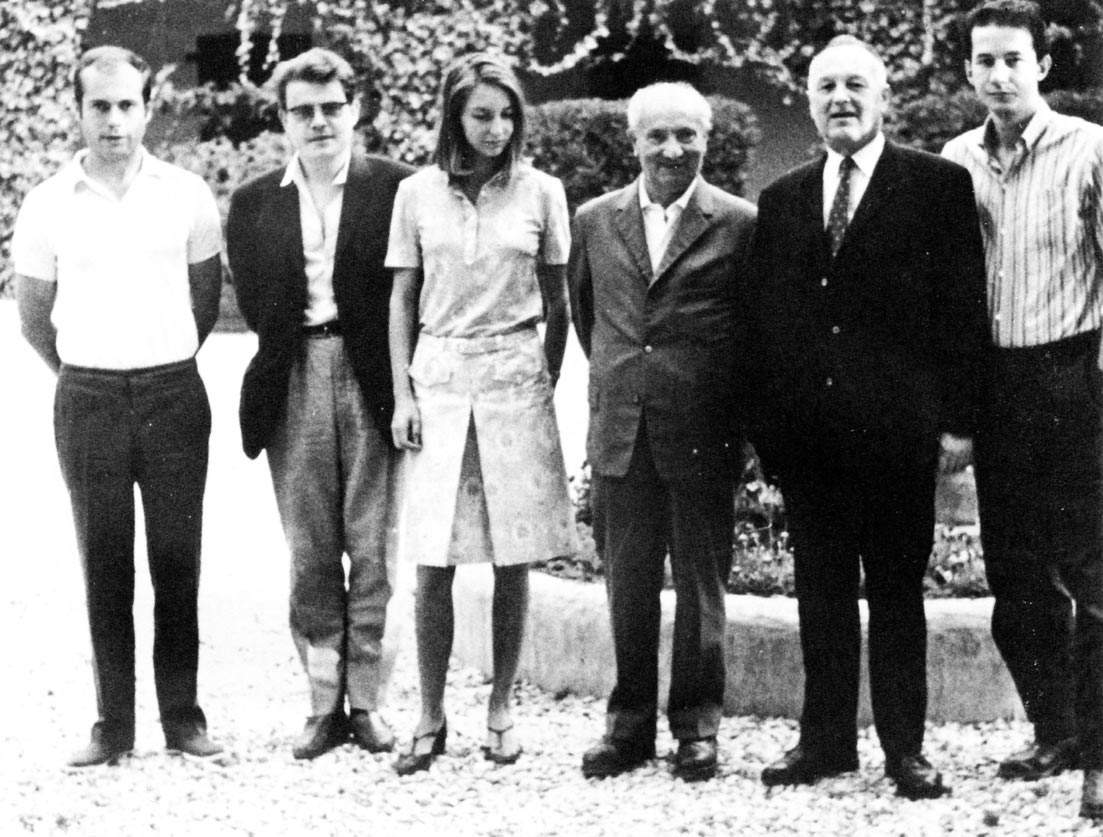

La figura di Giovanni Urbani è andata acquistando in questi ultimi anni un’aura di esemplarità, non soltanto per il suo impegno pubblico come direttore dell’Istituto centrale del restauro, ma, come suole avvenire ogni volta che la cultura italiana vuole farsi perdonare la speciale disattenzione che riserva a coloro che non riesce ad assimilare, anche per la sua biografia. Così che – anche grazie all’appassionata rievocazione che ne ha fatto Raffaele La Capria – il dandy “bello e dannato” si è affiancato al funzionario impeccabile, il glamour dell’esistenza privata ha coperto con la sua ombra la severa puntualità della vita pubblica.

Sgombrando il campo da questa falsa dicotomia, il presente libro [G. Urbani, Per una archeologia del presente, Skira, Milano, 2012], che raccoglie una scelta significativa, anche se certamente incompleta dei suoi saggi e articoli sull’arte, permette di scoprire forse per la prima volta Urbani per quello che era: non tanto – o non semplicemente – una straordinaria mente filosofica, per molti versi in anticipo sulla cultura filosofica italiana di quegli anni e un critico d’arte sotto ogni aspetto eccezionale, quanto piuttosto e innanzitutto un uomo deciso a guardare lucidamente al tempo – oscuro com’è forse ogni tempo per chi ha deciso di esserne intransigentemente contemporaneo – in cui gli era toccato vivere. Il titolo “Per un’archeologia del presente” (che è dello stesso Urbani) intende rendere giustizia a questa lucidità e a questa decisione, così ardue da esercitare in un momento della storia italiana in cui la cultura comunista e quella cattolica si preparavano a soffocare nel loro palintropo abbraccio ogni possibile alterità.

Il piano d’immanenza sul quale Urbani cerca il suo confronto col presente è l’arte – ma un’arte intesa archeologicamente come il passato dell’umanità. Non si tratta, qui, di una semplice ripresa del teorema hegeliano sulla morte dell’arte, che Urbani accetta solo nella misura in cui lo specifica e declina attraverso inediti corollari. L’arte è, sì, come in Hegel, qualcosa di passato, ma non di morto, poiché è, anzi, proprio nel rapporto con questo passato che si giocano il destino e la sopravvivenza dell’umanità. Precisamente in quanto è un passato – così recita il primo corollario – l’arte si trova nell’impossibilità di morire.

Qui il termine “archeologia”, che Urbani utilizza prima che Foucault ne facesse un termine tecnico del suo pensiero, acquista il suo senso strategico. L’archeologia definisce, infatti, quel carattere della nostra cultura, per cui essa può accedere alla propria verità solo attraverso un confronto col passato. Questa definizione può certamente apparire come una conseguenza della deformazione professionale di un uomo che aveva scelto di dedicare la sua vita alla conservazione dell’arte del passato. Ma non è così (o non è soltanto così). L’archeologia per Urbani è una componente antropologica essenziale dell’uomo occidentale, inteso come quel vivente che, per comprendersi, deve fare i conti con ciò che è stato. Ancora più radicalmente che in Foucault, l’archeologia definisce, cioè, la condizione dell’uomo che si trova oggi per la prima volta confrontato alla totalità della sua storia e, tuttavia – o, forse, proprio per questo – incapace di accedere al presente. La domanda che guida tutta l’interrogazione di Urbani suona pertanto: “qual è il senso della presenza del passato nel presente?”, dove la formula in apparenza contraddittoria (“presenza del passato nel presente”) non è che l’espressione più rigorosa della situazione storica di un vivente che può sopravvivere soltanto attraverso “l’integrazione materiale del passato” nel proprio divenire spirituale. La formula significa, però, anche, che il solo luogo possibile del passato è, com’ è ovvio, il presente e, insieme e altrettanto ovviamente, che la sola via di accesso al presente è l’eredità del passato, che vivere il proprio presente significa necessariamente saper vivere il proprio passato.

È significativo che Urbani, scegliendo come epigrafe per il suo libro Intorno al restauro una frase di Platone, la alteri consapevolmente traducendo con “passato” il termine greco arché che significa “origine, principio” (e anche “comando”): “il passato è come una divinità che quando è presente tra gli uomini salva tutto ciò che esiste”. Il principio, l’arché non è un semplice esordio, che poi scompare in ciò cui ha dato origine; al contrario, proprio in quanto passato, l’origine non cessa mai di iniziare, cioè di comandare e governare non solo la nascita, ma anche la crescita, lo sviluppo, la circolazione e la trasmissione – in una parola: la storia – di ciò che è posto in essere.

È in questa prospettiva che si deve prendere sul serio il paradosso di Urbani, secondo cui l’arte è qualcosa di passato – è, anzi, per così dire, la cifra stessa del passato dell’umanità – e tuttavia, proprio per questo e nella stessa misura, ciò di cui massimamente ne va nel presente. Foucault ha scritto una volta che le sue ricerche archeologiche sul passato non erano che l’ombra portata della sua interrogazione teorica del presente. Ciò che nel filosofo francese è un criterio di metodo, sembra in Urbani acquistare una consistenza ontologica, quasi che passato e presente non solo non fossero intellettualmente separabili ma coincidessero puntualmente secondo l’essere e il luogo. Come recita la chiusa dell’articolo che dà il titolo a questo libro, il presente è qualcosa come uno “strato archeologico”, “umano e vero solo se si riuscirà a ‘scavarlo’, se si riuscirà, cioè, a fare terra della sue illusioni e a disseppellirne gli stupidi idoli come povere suppellettili, dalle quali, caduto il mito, resti con la polvere e indistruttibile come essa, la traccia di ciò che realmente siamo”.

2. ARTE E CRITICA

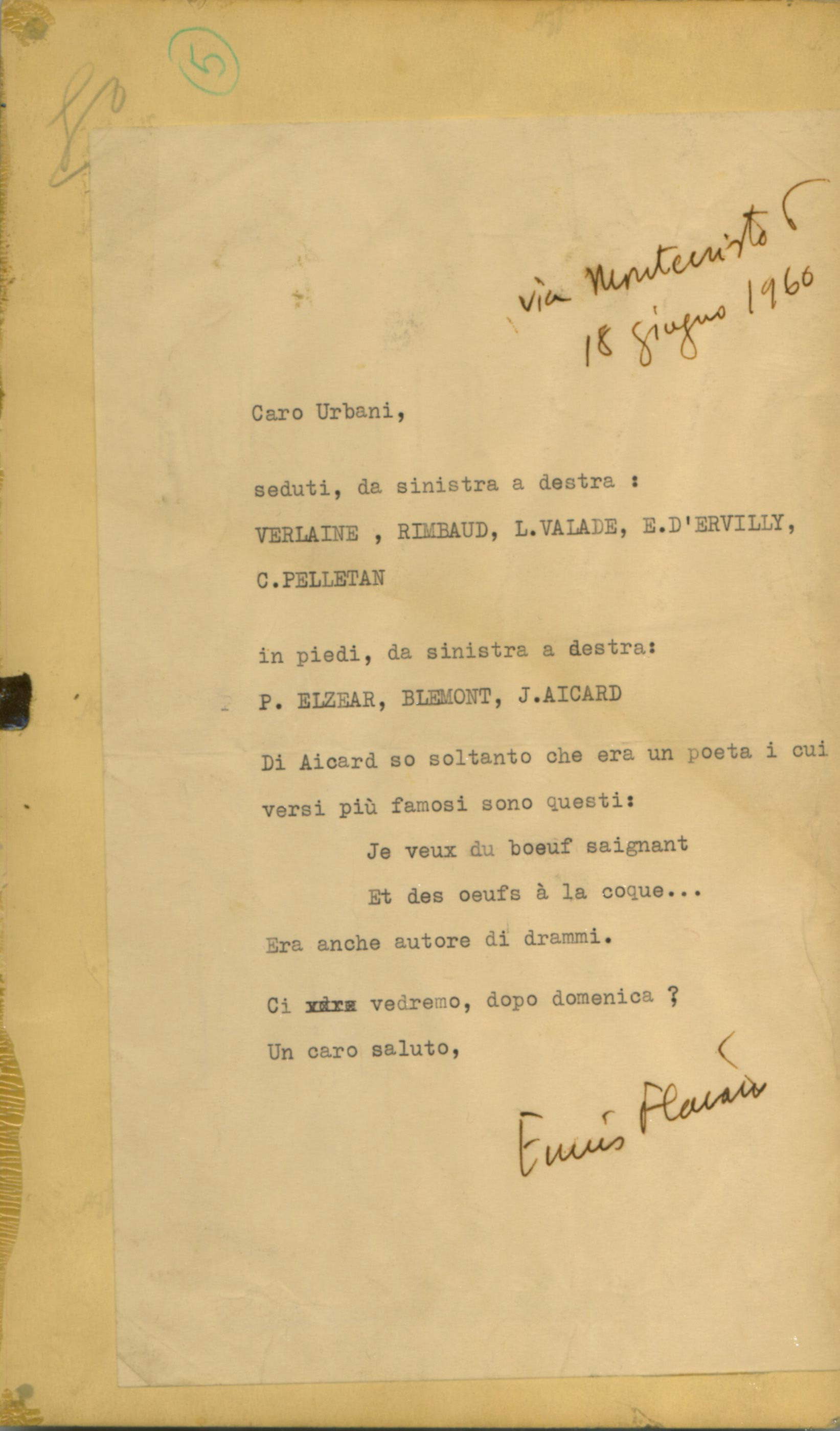

Al teorema hegeliano sulla morte dell’arte, Urbani aggiunge un altro importante corollario. L’arte non ha cessato semplicemente di esistere, ma si è, piuttosto, trasformata in riflessione critica sull’arte. Già nel 1958 un grande storico dell’arte, Sergio Bettini, scriveva che “forse mai come ora è apparso chiaro quanto sia inevitabile che il problema dell’arte e il problema della critica convergano”. Urbani assolutizza questa convergenza e se ne serve come del cifrario che gli permette di decodificare le apparenti complicazioni e le ambagi non sempre edificanti dell’arte che gli era contemporanea (e che, nelle sue larvate derive, continua a esserlo ancora per noi). L’identificazione di arte e critica è divenuta possibile nel momento in cui, attraverso un lento processo di metamorfosi – che coincide con la nascita e lo sviluppo dell’estetica moderna – l’arte si trasforma in “rappresentazione oggettiva del sentimento estetico”, solo in quanto tale oggetto di valutazione ed estimazione.

Se l’opera non è che la rappresentazione del sentimento estetico e se questo è inseparabile dal giudizio estetico che lo percepisce e accerta, allora l’esser-opera dell’opera d’arte si cancella ed essa si risolve necessariamente in un’operazione critica sull’arte. “L’arte contemporanea” egli scrive “in quanto si dà a sé medesima come oggetto di tale rappresentazione – cioè in quanto nasce come riflessione critica sull’arte – produce opere per così dire già cancellate, ovvero non-opere, ma rappresentazioni oggettive di un’indagine compiuta nel suo farsi, quindi non ulteriormente esplicabile”. In questo senso che Urbani legge il celebre motto desanctisiano secondo cui “muore l’arte, nasce la critica”: la critica nasce dal frantumarsi dell’unità originaria di arte, scienza e tecnica nell’opera e non è, pertanto, che “un’astuzia della ragione” per mantenere un rapporto tra di esse, ma “nulla più che un rapporto qualunque, perché fittizio, perché basato su quello che arte, scienza e tecnica non sono più, ovvero hanno cessato di essere proprio che dal momento che dall’arte è nata la critica”.

È nel saggio del 1960 su Burri che la trasformazione dell’arte in riflessione critica è colta e esemplificata in flagrante. Contro l’insulsa – e purtroppo ancor oggi corrente – interpetrazione del readymade come opera d’arte, Urbani ricorda che “Duchamp aveva la precisa coscienza di non operare come un artista, ma come un ideologo o se si preferisce come un filosofo nel senso originario: cercando di inverare nelle azioni la propria linea di pensiero. Come ‘non–artista’, egli comprendeva che nelle condizioni del pensiero moderno non rientrava più la possibilità di una rappresentazione artistica della realtà attraverso gli oggetti. La strada dell’arte verso la realtà era inesorabilmente bloccata da un ostacolo insormontabile. L’ostacolo era l’arte stessa, costituitasi attraverso i secoli nel pensiero occidentale come ‘realtà autonoma’. Una realtà indifferente e diversa dalla realtà naturale, ma quasi altrtettanto che questa da percepirsi e da subire nella pura evidenza fenomenica, nel suo apparato formalistico. Era quindi inutile inventare un’ennesima forma d’arte: l’inconciliabilità dell’arte e del reale non sarebbe cessata fintanto che la coscienza umana non avesse trovato un’intera nuova maniera di porsi di fronte al reale. Questa nuova maniera, con un’intuizione che resta tra le più geniali del pensiero moderno sull’arte, fu sperimentata da Duchamp con dei veri e propri atti esistenziali, quali possono essere definiti i readymade, non con della ‘pittura’ o della ‘scultura’. Infatti, per dar luogo a un readymade, era necessario che l’atto della creazione fosse per così dire trasportato dall’area dell’arte all’area della realtà, dove avrebbe conferito agli oggetti un nuovissimo significato: quello di essere diversi da se stessi in quanto individuati, eletti, rifatti o piuttosto fatti nel modo originario della poiesis”.

Non s’intende nulla del singolare destino storico che ha portato alla nascita del museo d’arte contemporanea (fenomeno su cui Urbani non si stanca di ironizzare) e al singolare metissage di artisti e curatori che ne risulta, se non si riflette su quanto Urbani aveva profeticamente visto già all’inizio degli anni ’60: la confusione – non certo accidentale – fra arte e riflessione critica e la conseguente eclisse della dimensione dell’opera. E artisti e curatori farebbero bene a riflettere su questa precoce diagnosi, invece di ostinarsi a presentare, non si sa se per ingenuità o per cinismo, come opere d’arte le loro – in ogni caso ripetitive rispetto al gesto di Duchamp – operazioni critiche sull’arte e come pensieri o “concetti” quella che non è che l’ombra che la dissoluzione dell’opera getta sul fare artistico. Il diritto romano conosceva la figura del curator, che integrava con la sua dichiarazione l’incapacità giuridica dei minori, dei pazzi, dei prodighi e delle donne: nella prospettiva di Urbani, è per un’analoga irresponsabilità di fronte al proprio compito storico che artisti e curatori sembrano oggi costretti a ibridare le loro competenze.

3. STORIA E POSTSTORIA

Vi è un altro teorema hegeliano, sotto il quale Urbani iscrive, in forma di glossa, un significativo corollario: quello della fine della storia. È stato Alexandre Kojève a porre questo teorema al centro del suo pensiero, chiedendosi, non senza una buona dose di ironia, quale sarebbe stata la figura dell’umano nel mondo poststorico, una volta, cioè, che l’uomo, avendo portato a compimento il processo storico dell’umanizzazione, fosse ridiventato animale. Finché il processo storico dell’antropogenesi non era ancora terminato, arte e filosofia (accanto a queste, Kojève menziona anche il gioco e l’amore) mantenevano certamente la loro essenziale funzione civilizzatrice; ma una volta che – come, secondo Kojève, era ormai avvenuto negli Stati Uniti e stava per avvenire in tutto il mondo industrializzato – quel processo fosse compiuto, il ritorno dell’uomo all’animalità non poteva che significare l’eclisse o la trasformazione radicale di quei comportamenti.

Nel 1968, in occasione della seconda edizione della sua Introduzione alla lettura di Hegel, Kojève aggiunge una nota, in cui sembra affidare allo “snobismo allo stato puro” giapponese la possibilità di una singolare sopravvivenza dell’umano alla fine della storia. In quei “vertici (da nessuna parte superati) dello snobismo specificamente giapponese che sono il teatro Nô, la cerimonia del tè o l’arte dei mazzi di fiori”, gli uomini poststorici hanno mostrato di “essere capaci di vivere in funzione di valori totalmente formalizzati, cioè completamente svuotati di ogni contenuto ‘umano’ nel senso di ‘storico’”.

Il leggendario snobismo di Urbani, che non mancava di colpire chiunque lo abbia conosciuto, ha forse il suo luogo proprio in questa scommessa assolutamente seria: l’umanità europea può sopravvivere alla fine della storia soltanto nella misura in cui, in una sorta di snobismo spinto all’estrema potenza, riesca a fare del confronto col proprio passato il suo compito essenziale. La conservazione del passato, a cui Urbani ha dedicato la sua esistenza come pubblico funzionario, acquista in questa prospettiva un nuovo e inaudito signicato antropologico, perché in essa ne va della sopravvivenza dell’homo sapiens alla sua storia. Tra un’America integralmente animalizzata e un Giappone che si mantiene umano solo a prezzo di rinunciare a ogni contenuto storico, l’Europa potrebbe offrire l’alternativa di una cultura umana che resta tale dopo la fine della sua storia, confrontandosi con questa stessa storia nella sua totalità.

L’articolo su Vacchi (1962) raccolto in questo volume contiene, in questo senso, delle indicazioni decisive. Urbani, che poteva conoscere la prima edizione del libro di Kojève (1947), ma non certo la nota apposta alla seconda edizione, esordisce con una prognosi senza riserve della consumazione della storia dell’occidente e del diventar natura della storia: “Questo fitto strato d’irrealtà (chiamatelo, se preferite, la Storia) dopo una crescita vertiginosa di qualche decina di secoli, ora, da chiari indubitabili segni, non cresce più. Il ritmo della sua vicenda vitale è mutato: al veloce succedersi dei grandi pensieri e delle azioni eroiche, si è sostituito il tempo immobile della coscienza di sé. Questo specchiarsi in se stesso del mondo della storia è un solidificarsi, un rapprendersi attorno al mondo della natura non più come sedimento culturale o come pelle archeologica, ma quasi come l’alga e la conchiglia s’incorporano alla roccia. E dunque anche un morire, un discendere da cui non si torna che come statua di sale. E insieme, è l’inizio di una mutazione inconcepibile: il trasformarsi dell’irrealtà nel reale; il diventar ‘natura’ della storia”.

Il compito – o, piuttosto, nei termini meno ottimistici di Urbani – la “speranza” che questa situazione poststorica sembra riservare come lascito all’umanità (e, in particolare, a coloro che ancora praticano l’arte o riflettono su di essa) è che “di questo fatale pietrificarsi della nostra storia, gli uomini facciano un giorno il loro mondo naturale; e invece di spostare montagne e deviare fiumi, la loro vita, la loro impensabile storia possa infine consistere nel sapiente appropriarsi di questa nostra ‘natura’, nel disporne come di una materia prima per i loro imprevedibili disegni” – in altre parole, che essi, invece di voler dominare la natura attraverso la storia, si decidano innanzitutto a confrontarsi con questa. E, per quanto riguarda l’arte e la sua storia, “la parte assegnata ai veri artisti è chiara e precisa: fissare nella sua membratura indistruttibile il significato ultimo di ciò che si perde, di ciò che l’arte cessa di essere, e imprimere a questa forma solidificata della negazione l’energia capace di generare la negazione successiva”.

È solo in questa prospettiva che si comprende l’implacabile battaglia che, con toni di volta in volta ironici o apodittici, Urbani non ha cessato di combattere contro l’arte contemporanea: questa va criticata e tolta di mezzo, non perché non abbia un significato e un compito epocale, ma, al contrario, precisamente in quanto si mostra incapace di esserne all’altezza e, “invece di congelare una ad una le infinite vene del corpo storico della pittura, e così consegnarle all’oscuro processo di cristallizzazione che farà della storia di ieri la natura di domani”, s’ illude di poter “reimmettere una linfa estetica nella negazione che ha isolato”, cercando, con maggiore o minore cattiva coscienza, di produrre “nuovi fantasmi” di opere.

Contro questa dimissione dell’arte (che – con un coraggio che conferisce ancora più peso al suo snobismo – egli esemplifica in nomi che sono oggi diventati dei classici venerabili: Pollock, Fautrier, Burri), Urbani non cessa di ricordare agli artisti l’urgenza del loro compito poststorico: “la coscienza storica dell’arte, nella forma ultima, onnicomprensiva e lucidissima che è del nostro tempo, ha un solo modo positivo di realizzarsi: specchiandosi in se stessa. Solo così, con questa crescente pressione dall’interno, essa crea le premesse della propria necessaria autodistruzione. Crea cioè delle opere in cui il tempo della storia si è fermato, ma sull’ora che comprende tutte le altre del quadrante, e tutte consegna alla durata di un attimo infinitamente ricorrente”.

Questo compito poststorico non ha, però, altro contenuto – questo è il messaggio ultimo di Urbani – che la storia, la posta in gioco in esso è, ancora una volta, il passato: “Questa presentificazione dell’arte–nella–sua–storia, iniziata come processo d’alienazione con la moderna disponibilità del sentimento estetico a ‘tutti gli stili di tutte le epochÈ, non mira certo a risolversi con la dimenticanza della storia e con il disinteresse generale per l’arte passata, presente o futura. Porterà anzi a conoscere l’essenza del divenire storico dell’arte, e cioè a conoscere ciò che oggi resta velato nel concetto metafisico dell’autonomia formale dell’arte. Va da sé che il raggiungimento di questa meta lontana non è affare di critici, di storici o di qualsiasi altra sorta di specialisti. È il farsi dell’arte che conduce (il pensiero de–) l’arte nella direzione giusta: cristallizzando a poco a poco nella dimensione astorica che ora gli appartiene, in questo cerchio chiuso che gli rimanda da ogni parte l’immagine di se stesso, dove dunque non può ritrovarsi che negandosi a se stesso”.

4. IL CASO E L’APPARENZA

Non sorprende che, in questo contesto problematico, Urbani dovesse fatalmente misurarsi col tema della scienza e della tecnica. Un detto heideggeriano che egli amava citare era quello tratto dal verso di Hölderlin che recita: “là dove è il pericolo, cresce/ anche ciò che salva”, che il filosofo riferiva appunto alla tecnica e al suo ruolo decisivo nel destino dell’occidente. Il saggio del 1960 La parte del caso nell’arte di oggi – che è forse il capolavoro filosofico di Urbani – costituisce il tentativo di leggere insieme, in un’impervia quanto stringente argomentazione, il destino della scienza e della tecnica e quello dell’arte.

Il saggio esordisce con la perentoria costatazione che oggi l’umanità non ha altro modo di rappresentarsi la realtà se non come oggetto di conoscenza scientifica. Posti di fronte alle cose nel loro semplice apparire, noi scavalchiamo necessariamente il “muro del visibile” per rappresentarcele oggettivamente secondo i loro requisiti propri di peso, misura, forma, struttura fisica. La realtà ci si presenta, cioè, già sempre come composta di “oggetti” conoscibili razionalmente e non come “cose presenti, semplicemente offerte alla vista”. E quel che vale per la realtà, vale anche per le opere d’arte, che l’estetica ci ha abituato a rappresentarci come oggetti dotati a loro volta di particolari qualità e valori.

È proprio questa integrale oggettivazione del mondo che spiega le difficoltà e le aporie con le quali l’arte ha dovuto misurarsi in quel punto cruciale della sua storia che coincide con la nascita delle avanguardie. Poiché a partire da questo momento, l’opera d’ arte diventa, “tra tutti gli oggetti reali, il solo che ci mostri una lacerazione decisiva fra il suo essere oggetto… offerto al nostro pensiero oggettivo” e il suo essere cosa unicamente fondata sul suo apparire, nel suo “essere presente qui, ora, in tale aspetto e non in un altro”. Presa in questa lacerazione, l’opera d’arte cerca disperatamente di rappresentarsi come oggetto e, allo stesso tempo, di presentarsi come cosa.

Ancora una volta, il ready–made di Duchamp è, per Urbani, il luogo in cui questa lacerazione è stata per la prima volta esibita come tale. Prendendo un qualsiasi oggetto d’uso e introducendolo di colpo nella sfera estetica, Duchamp lo forzava a presentarsi come opera d’arte e, anche se solo per il breve istante in cui duravano lo scandalo e la sorpresa, egli riusciva così “a far cadere gli oggetti dal loro orizzonte oggettivo e li provocava a farsi avanti come cose”. Secondo Urbani, ciò che è avvenuto più tardi nell’arte che era per lui contemporanea, è una sorta di rovesciamento del gesto di Duchamp: essa muove, cioè, dall’opera d’arte pensata oggettivamente, come quadro fatto per il museo, e la provoca (attraverso strappi, macchie, buchi ecc. –ancora una volta Burri e Pollock funzionano qui come impliciti riferimenti) a uscire dalla sfera estetica, cioè dal sistema di valori formali che la definiscono, per presentarsi semplicemente come un oggetto fra gli altri.

Anche qui Urbani aveva visto lontano. Ciò che sembra infatti definire l’arte che oggi si dice contemporanea è l’indeterminarsi dei due gesti simmetrici: l’arte dimora oggi esattamente nell’indifferenza fra l’oggetto e la cosa, fra l’oggetto che si rappresenta come opera e l’opera che si rappresenta come oggetto. Di qui l’impossibilità – anzi piuttosto la più o meno consapevole rinuncia anche soltanto a discriminare fra le due sfere: la lacerazione, che definiva ancora i gesti di Duchamp e di Burri, è scomparsa e ciò che ci sta ora davanti nella sua imperturbabile indifferenza è soltanto un apatico ibrido fra l’oggetto e la cosa.

È in questo contesto che la meditazione di Urbani sull’arte e la scienza incrocia il problema del caso. Vi è, infatti, un momento in cui le provocazioni degli artisti per lui contemporanei “sembrano arrivare a segno, e l’orizzonte dell’oggettività incrinarsi, e la pittura cadere dalla ribalta della propria autorappresentazione oggettiva sulla nuda terra del mondo, farsi cosa fra le cose. Questo momento è affidato al caso”. E, prosegue Urbani, “non s’intende ciò che oggi la pittura cerca di dirci, se non si riconosce che essa parla il linguaggio del caso”.

È in questo scarto, in questa lacerazione dell’opera d’arte fra il suo essere oggetto e il suo essere cosa, che il saggio interroga la parte crescente che il caso svolge non solo nel gesto dell’action painting, ma anche nello scatto dell’obiettivo fotografico e perfino nell’arredamento delle nostre case, nella tecnica del restauro o nella regia teatrale. Il caso –scrive Urbani, seguendo, con un gesto tipicamente heideggeriano, l’etimo prima del termine latino e poi di quello greco automaton– è ciò che cade, che esce dall’ordine delle cause e della conoscenza oggettivante. Esso è il non–valore inoggettivabile che, infinitamente cadendo dall’orizzonte dei valori e dell’oggettività, della scienza e dell’estetica, perdutamente cerca se stesso (secondo il significato del verbo greco maomai) senza mai potersi definitivamente trovare. Proprio per questo, esso è “l’estremo dono del reale pensato oggettivamente, cioè pensato nella sola dimensione in cui ci è oggi possibile pensarlo”. E, in questa sua impervia situazione nella terra di nessuno fra la scienza e l’arte, fra l’oggetto e la cosa, il suo dono è per noi “l’ultimo modo che il reale ha di manifestarsi come puro e semplice apparire”.

Qui – in questo estremo rimando verso una pura apparenza – Urbani sembra davvero muovere un passo oltre il suo maestro Heidegger, che, al momento di confrontarsi col punto in cui il “pericolo” della tecnica si rovescia in salvezza, sembra avvolgersi in oscurità terminologiche e ricadere nel pathos religioso. “Solo un dio ci può salvare” suona un celebre dictum heideggeriano; nei termini più sobri di Urbani, si potrebbe dire che “solo un caso ci può salvare” – ma a patto di non dimenticare che la salvezza non ci conduce qui verso il “mistero dell’essere”, ma ci riporta in prossimità del muro del visibile, verso il puro apparire delle cose.

All’inizio degli anni ’80, Reiner Schürmann elabora la sua interpretazione anarchica di Heidegger, in cui, separando l’origine dalla storia, cerca di demistificare e afferrare l’arché come puro “venire alla presenza”; negli stessi anni, Gianni Carchia, risalendo a contropelo la storia dell’estetica, identifica l’esperienza suprema dell’arte nella contemplazione di una pura apparenza come tale. È singolare che, molti anni prima che essi proponessero le loro tesi rivoluzionarie, questo tenace archeologo, questo implacabile conservatore del passato abbia finito col ricondurre anarchicamente l’arché dell’opera d’arte non tanto o non solo nel cuore del presente, quanto piuttosto a dissolversi, al di là di ogni tempo, in quella pura, estenuata, sorridente apparenza di cui il caso custodisce l’accesso.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE