Vedere Narni con gli occhi dei viaggiatori e dei pittori del Grand Tour

Le rovine del Ponte di Augusto che appaiono inaspettate e imponenti dopo aver percorso colline fitte di boschi e foreste. Le minacciose gole del Nera che evocano misteri, leggende, presenze magiche. Un borgo dalla facies medievale pressoché integra, ma le cui origini risalgono a tre millenni addietro. Tutt’attorno abbazie solitarie, pievi, rocche, colline, campagne, dirupi. Forte è l’impressione che Narni e i suoi paesaggi suscitano ancor oggi a chi percorre la via Flaminia e le strade vicine per raggiungere la città, l’antica Nequinum degli umbri, che i romani poi chiamarono Narnia, dal nome antico della Nera (“Nar”), ritenendo portatore di sventura il precedente toponimo, dacché la parola nequitia in latino significava “malvagità”. E figuriamoci quali sensazioni dovessero ispirare queste terre ai viaggiatori che, tra il Settecento e l’Ottocento, le lambivano per arrivare infine al sogno della Roma eterna ormai vicino.

Molti erano, a quei tempi, i diari di viaggio e le guide turistiche in cui era possibile reperire accurate descrizioni di Narni e del suo territorio, che ben presto, da luoghi di passaggio verso l’Urbe, divennero per molti tappe ineludibili del Grand Tour. Si potrebbe risalire addirittura alle stesse origini dell’espressione “Grand Tour”: è in un libro del 1670, The Voyage of Italy, del prete cattolico inglese Richard Lassels ch’è attestato il primo utilizzo del termine, precisamente nella prefazione in cui l’autore elenca i benefici del viaggiare, inclusa la possibilità di capire meglio ciò che si legge sui libri di storia (“nessuno comprende meglio Livio e Cesare, Guicciardini e Monluc, di colui che ha fatto il Grand Tour di Francia e il Giro d’Italia”). Ebbene, The Voyage of Italy non manca d’indugiare su Narni, anche se più per la sua fama sinistra che per le sue meraviglie: “così chiamata dal fiume Nar, era anticamente appellata Nequinum (città malvagia), a causa dei suoi abitanti, che un tempo, assediati, risolsero di uccidersi l’un l’altro piuttosto che cadere vivi nelle mani dei nemici. Cominciarono coi loro bambini, con le sorelle, con le madri, con le mogli, e alla fine caddero tutti uno dopo l’altro, lasciando ai nemici nient’altro su cui trionfare che mura nude e cenere”. Lassels però citava anche “appena fuori dalla città, alte arcate che anticamente appartenevano a un acquedotto”: si riferiva, probabilmente, all’acquedotto della Formina, situato alle porte di Narni. Decisamente meno macabra, e più attenta alle peculiarità della città, è invece la descrizione che Thomas Nugent dedicò a Narni nella sua popolare guida The Grand Tour pubblicata nel 1749. L’erudito irlandese indicava Narni come tappa successiva alla visita alla cascata delle Marmore, suggerendo al viaggiatore di voltare, lungo la strada, lo sguardo al ponte di Augusto, per poi visitare il borgo, malgrado nella guida si possa anche leggere che “è molto difficile camminare in questa città, perché si è obbligati ad andare su e giù di continuo”. E però, una volta che ci si sarà abituati a quest’ostacolo, si beneficerà della visita di una città “che si eleva su di un terreno fecondo, che abbonda di frutti eccellenti e anche di alcune acque minerali”, una città nota per la sua Cattedrale, per la sua Rocca, per le sue belle fontane, e per essere il luogo in cui nacquero l’imperatore Nerva e il condottiero Erasmo da Narni, il celeberrimo Gattamelata del monumento di Donatello.

Prima ancora era stato però Michel de Montaigne a parlare a lungo di Narni, nel suo diario di viaggio in Italia, scritto tra il 1580 e il 1581, ma pubblicato soltanto nel 1774, quindi in piena epoca di Grand Tour: “Cittadina della Chiesa”, esordisce il ricordo del soggiorno del 20-21 aprile 1581, “posta al sommo di una rupe ai cui piedi scorre il fiume Nera, Nar in latino; da un lato, domina un’amenissima pianura dove questo fiume si curva avvolgendosi stranamente. In piazza appare una fontana molto bella”. Montaigne si riferiva con tutta probabilità alla quattrocentesca fontana di Piazza Garibaldi, ricostruita nel 1527, e che si distingue per la sua coppa bronzea ornata dei grifi simbolo della città (la coppa originale è oggi conservato presso il locale Museo Eroli). Il filosofo francese non mancava poi d’apprezzare la Cattedrale di San Giovenale, ma tralasciava il ponte di Augusto sul quale si sarebbe concentrata gran parte dell’odeporica settecentesca.

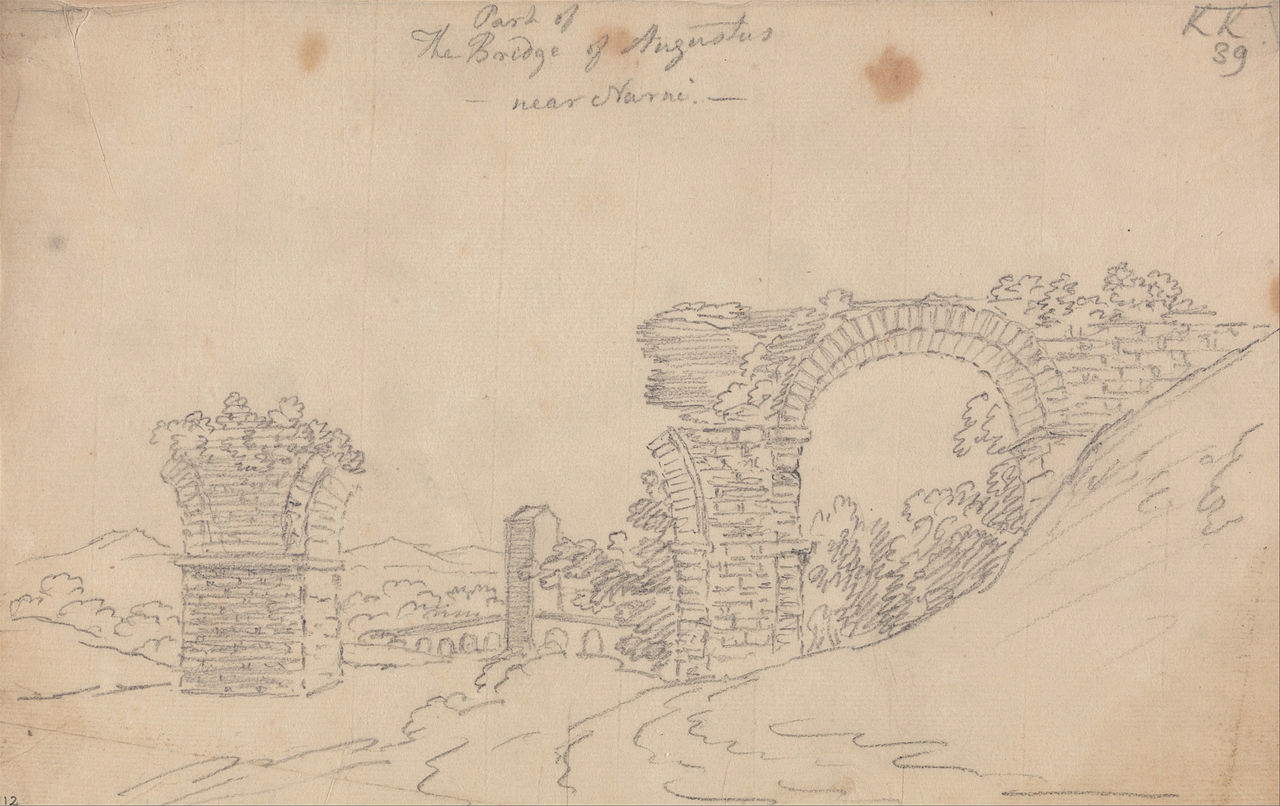

La veduta delle rovine dell’imponente infrastruttura era, senz’alcun dubbio, quella che più aveva affascinato gli scrittori prima e i pittori poi. Già Joseph Addison affidava il ricordo del ponte ai suoi Remarks on Italy pubblicati nel 1705, uno dei più noti diarî di viaggio del tempo: “Non vidi qui nulla di straordinario”, diceva un poco deluso, “tranne il ponte di Augusto che si trova a mezzo miglio dalla città ed è una delle rovine più maestose d’Italia. Non ha cemento e sembra solido come un’intera pietra. C’è un’arcata ancora in piedi, la più larga che io abbia mai visto, sebbene, a causa della sua grande altezza, non sembri così. E quella centrale era ancora più ampia”. Il primo a dipingere il ponte di Augusto era stato l’inglese Richard Wilson (Penegoes, 1714 – Colomedy, 1782), che aveva visitato la valle del Nera nel 1751, mentre scendeva da Venezia a Roma: la sua veduta del ponte, oggi in collezione privata, venne eseguita non lontano dalla data del viaggio, e secondo una moda diffusa al tempo il paesaggio dipinto non è quello reale, ma è piuttosto un’immagine idealizzata, un capriccio dove le rovine del ponte compaiono assieme a resti d’edifici che non si trovano in quella zona (si scorge, per esempio, il Tempio della Sibilla di Tivoli). Il fascino di quei resti imponenti, alti più di trenta metri, aveva ammaliato chiunque si fosse trovato a passare dalle parti di Narni, e poco importava se non si conoscesse granché della storia del monumento: struttura d’età augustea, tuttora non sappiamo con esattezza quando fu costruito né chi fu il suo progettista e neppure se avesse tre o quattro arcate (ne è rimasta soltanto una), e la sua vicenda è stata funestata da svariate calamità naturali, contro le quali a poco servirono gli antichi restauri, di cui son state trovate tracce su ciò che rimane dell’antico ponte sulla via Flaminia. Un terremoto nel IX secolo e poi un’alluvione duecento anni dopo provocarono il collasso di gran parte della struttura, cui seguì, nel 1855, il crollo del terzo pilone.

Del ponte, insomma, già all’epoca in cui i grand tourists scendevano sulla penisola dall’Europa del nord, non rimanevano che pochi ruderi, che dovevano però esercitare una forte suggestione, ch’erano in grado di toccare l’animo di quanti arrivavano in Italia perché magari avevano letto qualche resoconto o avevano fantasticato sulle immagini di Piranesi, che trasmettevano al meglio l’idea del Tempus edax rerum, il tempo che tutto divora, che travolge le glorie, gli onori, gl’imperi più sconfinati lasciando dietro di sé solo l’ombra di ciò che fu, e che offrono l’immagine più immediata delle “forze naturali che prendono a impadronirsi dell’opera umana”, come aveva scritto Georg Simmel, spostando l’equilibrio tra natura e spirito in favore della natura, e collocando “ogni rovina all’ombra della malinconia”. Questo sentimento delle rovine connotava l’estetica romantica e spiega perché, delle meraviglie di Narni, sia proprio il ponte di Augusto quella più vagheggiata da chi, tra Sette e Ottocento, scendeva lungo il Nera per fermarsi alla città del grifone. “Ci sono poche rovine dell’antichità”, aveva del resto scritto James Hakewill nel suo A picturesque tour of Italy del 1816-1817, “che impressionano il viaggiatore con più grandi idee della magnificenza dell’antica Roma quanto la vista di questo ponte”. Non passò molto tempo che qualcuno riuscisse a fornire un’istantanea veritiera del monumento: fu nel 1776 che il tedesco Jacob Philipp Hackert (Prenzlau, 1737 – Firenze, 1807) fissò in un suo disegno il profilo del ponte, tracciato volgendo le spalle alla città, così che l’unica arcata sopravvissuta rimanga sulla destra e sia possibile vedere anche il ponte medievale più a nord. Opera datata, fu eseguita dal vero, anche se non si direbbe, data la vivissima attenzione per il dettaglio dimostrata da Hackert, e fu apprezzata al punto che ne furono tratte alcune incisioni. All’incirca tre anni più tardi, un altro artista inglese, John Robert Cozens (Londra, 1752 – 1797) tratteggiò, in un disegno, lo stesso profilo dell’arcata del ponte durante un lungo viaggio in Italia che lo avrebbe portato a tracciare disegni di pressoché tutti i luoghi che visitò. Il disegno di Cozens è importante anche perché fornì la base al più grande dei romantici inglesi, William Turner (Londra, 1775 – 1851), che nel 1794, anno in cui eseguì il suo acquerello col ponte di Augusto, non aveva ancora visitato l’Italia (sarebbe però tornato nel nostro paese svariate volte, ed ebbe modo di visitare il territorio di Narni, con l’obiettivo di recarsi alla cascata delle Marmore, tra il 1819 e il 1820, nel corso del suo primo e più lungo viaggio in Italia: il suo taccuino conserva disegni del ponte). Ci si trova, dunque, dinnanzi a un lavoro “accademico”, per così dire, eseguito direttamente sul disegno di Cozens (il primo sostenitore di Turner, Thomas Monro, aveva ottenuto alcuni suoi fogli) quando Turner era uno studente che sognava con ardore il nostro paese e, come tutti i giovani desiderosi di soggiornare in Italia, non perdeva occasione per studiare, per capire, per osservare i lavori di chi in Italia era già stato.

Pochi anni dopo fu la volta di John Warwick Smith (Irthington, 1749 – Middlesex, 1831), che in suo acquerello eseguito attorno al 1781, probabile data del suo soggiorno nella Valnerina, catturò il ponte adottando il punto di vista opposto rispetto a quello di Hackert e Cozens, e dimostrandosi interessato a inserirlo con precisione nel paesaggio, senza troppo cedere al fascino della rovina. Un fascino a cui parrebbe esser stato del tutto immune un grande paesaggista francese, Jean-Joseph-Xavier Bidauld (Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846). O meglio: il suo Ponte di Augusto, firmato e datato 1790, e passato in asta da Sotheby’s nel 2017, vede le rovine del ponte funzionali a comporre un idillio neoclassico, un paesaggio raffigurato su larga scala dove ciò che interessa all’artista è il connubio tra resti d’antichi edifici e natura verdeggiante, il tutto immerso nella luce piena e tersa dell’Italia, e con tanto di bucolico inserto di pastori in primo piano per dare il senso d’una sorta di favola ispirata alla letteratura classica, secondo un gusto ch’era esattamente antitetico rispetto a quello dei pittori romantici. Vale lo stesso per il paesaggio di Pierre-Athanase Chauvin (Parigi, 1774 – Roma, 1832) del 1813 circa, conservato in collezione privata: come in tutte le vedute che rispondono allo stesso sentire, anche quella di Chauvin lo sguardo s’apre sulla valle e sui monti in lontananza, elementi colti nel variare delicato delle loro tonalità, e come spesso accade nei paesaggi neoclassici anche qui alcuni pastori abitano la scena, con tanto di gregge che viene condotto verso il fiume. Sappiamo, peraltro, che Chauvin espose al Salon del 1827 un dipinto con la Valle di Narni con le rovine del ponte di Augusto, benché non si conosca con certezza l’identità di quest’opera. Sappiamo però che, nel Salon dello stesso anno, uno dei più grandi artisti dell’epoca, Jean-Baptiste-Camille Corot (Parigi, 1796 – 1875) esponeva un’altra veduta del ponte di Augusto, oggi conservata alla National Gallery of Canada, ed eseguita dopo lo studio dal vero che si trova attualmente al Louvre. Lo schema è ancora quello del paesaggio neoclassico, ma nell’opera del Louvre, eseguita en plein air, si colgono un’immediatezza e una freschezza nuove, ravvisabili nell’approccio sintetico col quale Corot affronta il paesaggio. L’artista francese aveva soggiornato per alcuni giorni a Narni nell’estate del 1826, ed erano molti i suoi connazionali che s’erano fermati in zona. Basterà pensare che si parlava di Narni in uno dei più fortunati resoconti di viaggio del tempo, il Voyage d’un françois en Italie di Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, lungo ragguaglio del soggiorno compiuto tra il 1765 e il 1766 e pubblicato nel 1769: Narni viene descritta qui come “una piccola città di tremila anime, a 55 miglia da Roma, costruita a forma d’anfiteatro, sul pendio di una gradevole collina, sotto la quale scorre la Nera”, con passaggi sull’acquedotto e, ovviamente, sul ponte di Augusto. Non solo: nel 1800, il pittore Pierre-Henri de Valenciennes, autore d’un manuale di prospettiva e pittura di paesaggio ch’ebbe un certo successo tra gli artisti del tempo, raccomandava nel suo libro di visitare le campagne attorno a Narni e a Terni, tanto che due suoi discepoli (che a loro volta sarebbero divenuti maestri di Corot), ovvero Achille Etna Michallon e Jean Victor Bertin, seguirono il consiglio e visitarono la zona (rimangono alcuni loro dipinti e disegni del ponte di Augusto e della cascata delle Marmore). Naturale, dunque, che anche Corot si recasse in visita a Narni, e in questo studio del Louvre il pittore restituisce un’immagine “sorprendentemente potente nei suoi effetti di luce e di trasparenza atmosferica così come nel suo trattamento delle montagne sullo sfondo”, ha scritto lo storico dell’arte Vincent Pomarède, con gli elementi in primo piano lasciati invece volutamente indefiniti perché intento del pittore era quello di concentrarsi sulla luce che si riflette sui piloni del ponte, sul fiume, sulla vegetazione. La composizione è solida, eppure, ha notato lo stesso Pomarède, si ravvisa un qualcosa d’istintivo: “fondamentalmente”, scrive lo studioso, Corot “dipingeva quello che vedeva, e una volta selezionato il suo punto di vista, la sua preoccupazione era soprattutto quella di lavorare in maniera sistematica sui contrasti di luce e ombra, che diventano il vero soggetto di questo studio. Corot eseguì il dipinto di mattina, quando la luce penetrante del sole viene da est, ovvero dal lato destro”. La spontaneità di questo studio, di dimensioni ridotte ma così potente, ancor più del dipinto finito conservato in Canada (che è invece molto più composto e affine al gusto neoclassico), avrebbe portato Lionello Venturi a identificare proprio in questa veduta del ponte di Augusto il capolavoro giovanile di Corot (benché ci siano comunque altri lavori dello stesso periodo che si contraddistinguono per le stesse qualità).

Se la gran parte degli artisti giunti a Narni si concentrò sul ponte di Augusto, molti osservarono con attenzione le campagne, i boschi e le colline nei pressi della città, capaci d’offrire magnifici panorami, scorci insoliti e inattesi, una straordinaria varietà di vedute tra pendii scoscesi, gole e strapiombi, ampie campagne, paesaggi fluviali, terreni coltivati, boschi intricati e rigogliosi. Lo scrittore locale Giovanni Eroli era sicuramente di parte, e forse esagerava quando a metà Ottocento scriveva che il paesaggio narnese “è celebre per tutto quanto quello della Svizzera”, ma non gli si può dar torto quando loda l’incanto offerto dai suoi panorami, con la vista che verso ovest spazia “sublime e maestosa” su rocce coperte di “un bruno e folto bosco di annosi elci posti tra scogli dirupati e tagliati a picco, appiè de’ quali si apre un profondo burrone, ove scorre spumando e gemendo il fiume Nera”, mentre verso est si scorge una “deliziosa e ridente valle circoscritta da monti di varie forme e colori […], seminata di case, ville, paeselli, alberi, vigne, e boschetti”.

Molti furono i pittori che, come lo stesso Eroli riconosceva, rimanevano estasiati dinnanzi allo spettacolo che la natura è in grado d’offrire alle porte di Narni. Il sunnominato Bidauld, nel 1787, riprese un dirupo di fronte al borgo, in una carta oggi conservata al museo di Carpentras, e dipinta direttamente dal vero, en plein air, malgrado l’accuratezza delle pennellate dell’artista occitano lasci supporre un’esecuzione in studio, mentre il fiammingo Martin Verstappen (Anversa, 1773 – Roma, 1853) si lasciò catturare piuttosto dall’amenità della valle del Nera, come s’osserva in un suo dipinto conservato alla Galerie du Nord di Lilla, in Francia: altra veduta che asseconda il gusto dei collezionisti del tempo per i paesaggi idilliaci, si distingue perché tra le montagne in ombra che costituiscono la quinta dello schema compositivo, si nota sulla destra, leggermente illuminata dal sole, l’abbazia di San Cassiano, monastero benedettino del X secolo che s’erge solitario sulle pendici del monte Santa Croce, davanti alle gole del Nera (la si può osservare anche dai punti panoramici del borgo, a cominciare dalla Terrazza del Beata Lucia, ristrutturata di recente, nell’ex orfanotrofio “Beata Lucia” di piazza Galeotto Marzio divenuto una delle sedi del Museo Diffuso dei Plenaristi, di cui si parlerà più diffusamente in conclusione). Si concentra invece soltanto sul fiume il parigino André Giroux (Parigi, 1801 – 1879), autore d’uno squisito olio su carta che riprende uno scorcio del Nera capace d’offrire all’artista l’opportunità di studiare gli effetti della luce sulle fronde degli alberi, mentre è un paesaggio di rocce quello che muove l’interesse del tedesco Carl Maria Nicolaus Hummel (Weimar, 1821 – 1907), che nel 1844, quindi in un’epoca che si colloca abbondantemente oltre la fine del Grand Tour come istituzione dell’aristocrazia europea, dipingeva alcune piccole tele per dar conto dell’asprezza di certe vedute che avevano accompagnato il suo viaggio verso Narni.

Quanto al borgo in sé, non sono molti i dipinti che lo ritraggono o che offrono scorci dei suoi vicoli e delle sue piazze. Se si prende a riferimento l’epoca del Grand Tour, le opere costituiscono un gruppo molto sparuto, dacché il gusto del tempo privilegiava i grandi paesaggi aperti più che le vedute urbane: la prima che si può menzionare è un piccolo dipinto di Bidauld, custodito al Musée de Picardie di Amiens, dove Narni si vede in lontananza, sotto un cielo di un blu intenso, ma i suoi edifici sono ben distinguibili (si possono notare molto chiaramente la torre del Palazzo dei Priori con le sue ampie arcate e il possente campanile squadrato della chiesa di San Domenico). Si contano poi un paio di disegni di François-Marius Granet (Aix-en-Provence, 1775 – 1849), entrambi al Musée Granet di Aix-en-Provence, e risalenti ai primi dell’Ottocento: l’artista francese amava le architetture medievali della cittadina, così congeniali a quella luccicante idea del Medioevo, e in particolare del Medioevo italiano, che s’era diffusa in epoca romantica e lo vedeva come un periodo di purezza, splendore e libertà. Le proporzioni non sono reali, ma tendono a interpretare in senso geometrico gli edifici del borgo (si prenda a esempio il campanile del Duomo, che nel disegno di Granet è molto più allungato di quello reale, mentre nell’altro foglio, che pare uno scorcio di via del Campanile ma non ne siamo sicuri, è difficile trovare riscontri topografici oggettivi), e suggeriscono tuttavia, con immediata evidenza, l’attrazione che l’antica cittadina esercitava sull’artista.

Altro artista che si concentrò sul borgo fu il tedesco Karl Blechen (Cottbus, 1798 – Berlino, 1840), che ha lasciato diversi disegni nei quali è tracciato, in modo molto asciutto (evidentemente suo interesse principale era quello di serbare il ricordo d’un’impressione che avrebbe poi approfondito in studio), il profilo della cittadina vista da fuori le mura, tutti eseguiti dal vero durante il soggiorno dell’artista del 1829, e anche alcuni dipinti, tra i quali un’ulteriore veduta delle mura di Narni con una processione di muli che avanzano verso una delle porte del borgo (forse Porta Pietra), capaci d’offrire piena evidenza delle difficoltà logistiche di cui parlava Nugens nella sua guida, dato che le vie d’accesso alla città a quei tempi erano effettivamente impervie e scoscese. Occorrerà infine attendere l’Ottocento inoltrato per vedere dipinti che offrono in modo sistematico scorci del centro del borgo. Di particolare interesse sono, in questo senso, le tante vedute di Jacques François Carabain, che viaggiò spesso per queste terre, e in generale per tutta l’Italia, al fine di dipingere scorci urbani delle città che visitava (meglio se con gli abitanti: quella di Carabain era una sorta d’autentica passione per il folklore locale), e ancora un pittoresco dipinto di Michele Cammarano passato in asta da Dorotheum nel 2019, in cui si vede una coppia di abitanti intenti a conversare in un cortile, spiati in maniera indiscreta da un gruppo di paesane, per arrivare poi ai dipinti di Giorgio Hinna coi quali però si sconfina già nel Novecento.

Potrebbe rimanere deluso, dunque, chi cercherà accurate descrizioni del borgo nelle opere degli artisti del Grand Tour. Si potrà però ricorrere, di nuovo, alla letteratura, rileggendo le pagine del marchese de Sade, ch’ebbe modo di fermarsi a lungo a Narni e di riportare del suo soggiorno una fedele esposizione nel suo Voyage d’Italie. “Narni”, vi leggiamo, “ha quattromila abitanti ed è grande abbastanza da contenerne il doppio, ma è spopolata, anche se l’aria è buona. Sopra alla città c’è un castello che la domina ma dove il governatore non risiede, per via della difficoltà di abitare qui, data l’altitudine. Ci sono pochi sbirri e una prigione. Nella grande aula all’interno del municipio ci sono due grandi ritratti ad affresco, uno del Gattamelata, capitano generale di terra e di mare dei veneziani […], e l’altro di Galeotto Marzio, un filosofo: entrambi erano di Narni. La fontana che si trova nel centro della piazza chiamata piazza dei Priori è del 1303 stando all’iscrizione che si trova sotto il bacino. L’acquedotto che porta acqua alle tre fontane della città si dice sia opera del padre dell’imperatore Nerva. […] Entrando nella città c’è una porta d’ordine tuscanico: la porta, le due colonne che sostengono l’architrave, e l’architrave stesso sono ben conservati. Si rimane stupiti nel vedere che si affacciava sulle rocce. È probabile che il sentiero svoltasse qui e si ricongiungesse al sentiero attuale”. Non mancano poi passaggi sulla storia della città, viene descritta la Cattedrale, si legge un lungo passaggio dedicato al ponte di Augusto. Difficile, insomma, trovare antichi viaggiatori che siano passati da queste parti senza visitare il borgo. E senza rimanere sedotti da questi luoghi.

S’è fatto infine un cenno più sopra al progetto del Museo Diffuso dei Plenaristi (s’intendono, col termine “plenaristi”, i pittori che tra Sette e Ottocento dipingevano en plein air): un percorso di conoscenza e valorizzazione della valle ternana attraverso i pittori che la dipinsero in quei secoli, cominciato nel 2014. Un’idea per viaggiatori consapevoli, moderni grand tourists si potrebbe dire, promossa dai Comuni di Terni e Narni in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti a Paesaggio dell’Umbria, e che s’articola in un utile database (dove sono catalogati, con ricche schede, tutti i dipinti dei pittori che operarono in queste terre), in due documentari e in un itinerario sul territorio, la cui visita può cominciare proprio dal Beata Lucia, dov’è possibile ammirare, dalla terrazza, i paesaggi così cari ai pittori che transitarono per Narni e dintorni, dov’è stata allestita una sala immersiva che proietta un documentario che porta il pubblico nella valle del Nera del Settecento con una presentazione che alterna immagini del paesaggio reale alle opere degli artisti conservate nei musei di tutto il mondo, e dove non di rado s’organizzano anche corsi di pittura dal vero. Dal Beata Lucia partono poi i percorsi alla scoperta del territorio, che si svelerà in tutta la sua pienezza agli occhi di quanti lo hanno conosciuto attraverso le opere d’arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).