La chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia, il romanico che non s'è mai fermato

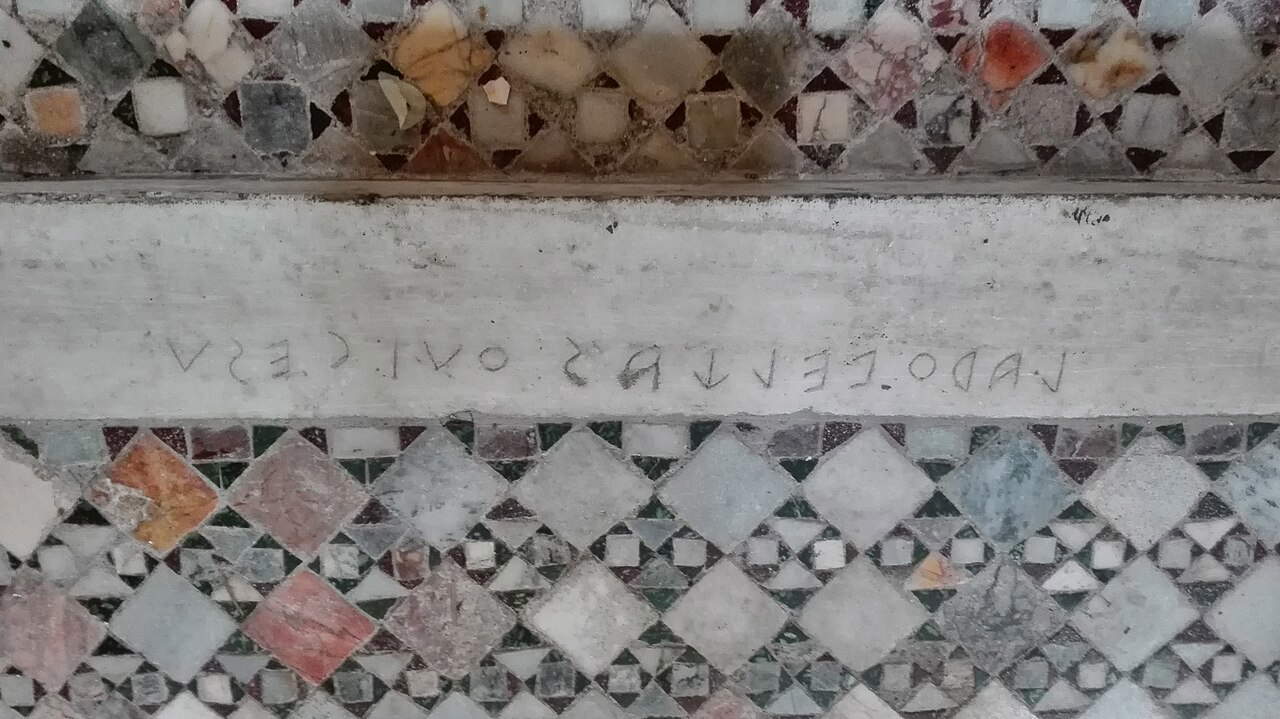

“Il ten. Mario d’Orazio, il 13 settembre 1935 – XIII E.F. con una lieta comitiva questo loco or non più sacro visitò, contemplò, e invocò misericordia”. La scritta è tracciata sul marmo dell’ambone di Santa Maria in Castello, un tempo coperto di pietre varie e coloratissime, oggi testimone muto e spoglio di tutti i secoli che son passati di qui, sulla cima d’una rupe disadorna che guarda dall’alto la piana di Tarquinia. Ci si può trascorrere anche una mezz’ora, a leggere i ricordi vergati da tutti quelli che sono entrati in questa chiesa. E ci sono date anche più antiche di quel 1935 anno XIII dell’era fascista lasciato da un ufficiale che s’era arrampicato qui con chissà chi, qualche amico, qualche commilitone. Si va indietro anche fino a metà dell’Ottocento, si trovano i corsivi minuti e inclinati tipici della scrittura dell’epoca. I viaggiatori si recavano qui, a Corneto, come Tarquinia s’è chiamata fino al 1922, per esplorare le antichità etrusche, per calarsi dentro le tombe, per cercare le vestigia di quel passato remoto. Poi accadeva che, una volta giunti in paese, si trovassero davanti a questo monumento romanico, isolato dal resto del borgo, maestoso nella sua solitudine, lasciato in abbandono già verso la fine del Cinquecento, aggravato da secoli di degrado, rovina, spoliazioni. E ovviamente non potevano risparmiarsi una visita.

Il primo ad accorgersi di Santa Maria in Castello è stato, con tutta probabilità, l’abate Jean Baptiste Seroux d’Agincourt. Era arrivato a Corneto nel 1782: stava raccogliendo materiale per una Histoire de l’art par les monuments che avrebbe pubblicato qualche anno più tardi, e doveva verificare l’esattezza di alcune riproduzioni a stampa di tombe etrusche che gli erano state passate da James Byres, uno dei personaggi più interessanti che frequentavano la Roma di fine Settecento. Scozzese, di formazione pittore e architetto, era sceso in Italia che non aveva neanche trent’anni e aveva deciso di restarci, ma non come artista: come guida turistica. Mestiere, all’epoca, estremamente redditizio se riuscivi a offrire i tuoi servizî, dietro lauto compenso, ai giovani rampolli della nobiltà europea che valicavano le Alpi per il loro Grand Tour: era impossibile viaggiare nell’Italia del tempo, e forse anche tornare vivi in patria, se non eri accompagnato da qualcuno che conosceva bene i luoghi e ti sapeva indirizzare. Poi, l’ingegnoso Byres, per rimpinguare le sue già cospicue entrate, s’era messo anche nel mercato antiquario: vendeva soprattutto antichità ai grandtourists che volevano riportare a casa un souvenir della loro esperienza in Italia. E, più in generale, si metteva a disposizione di chiunque avesse necessità di trovare oggetti, reperti, stampe e via dicendo. L’abate Seroux s’era dunque rivolto a lui per reperire il materiale che gli serviva per il suo libro. Pare quasi di vederlo, sulla strada che porta a Corneto, affaticato, con le sue tavole, per cominciare le verifiche sui monumenti etruschi. E poi, una volta arrivato, dobbiamo immaginarlo colto da uno stupore nuovo, agitato, difficile da frenare: davanti ai suoi occhi s’apriva un borgo medievale intatto, intonso, che gli veniva consegnato nella sua interezza, con tutti i suoi monumenti al loro posto, da più di trecento anni di storia. E cioè quelli che separavano la visita dell’abate Seroux dall’annessione di Corneto allo Stato Pontificio. Trecentocinquant’anni e poco più. Tre noiosi, monotoni, lentissimi secoli e mezzo in cui, a Corneto, non era successo niente di niente. Le tombe etrusche potevano aspettare.

L’abate era rimasto affascinato dalla chiesa di Santa Maria in Castello, e chiese a qualcuno, non sappiamo chi perché il nome non ci è arrivato (o non è ancora stato scoperto), di disegnarne pianta, prospetto e profilo: all’epoca le macchine fotografiche non c’erano, e per serbare memoria di qualcosa toccava lavorare di matita. L’anonimo disegnatore che lavorò per l’abate Seroux ci ha lasciato tre disegni della chiesa rapidi, sintetici, disegni architettonici senza troppi orpelli. Sono però le prime immagini della chiesa che ci siano giunte. Vediamo, nel disegno della facciata, anche la cupola crollata nel 1819, per colpa d’un terremoto: pensare che già trent’anni prima, nel 1788, i frati francescani che gestivano il complesso avevano denunciato lo stato in cui si trovava la cupola, che minacciava di rovinare. Poi, qualche anno dopo, erano state rifatte le coperture. Dall’inizio dell’Ottocento, in effetti, erano stati promossi alcuni interventi di restauro, anche se non particolarmente impegnativi: qualche riverniciatura, qualche imbiancatura, le finestre da cambiare, le coperture da sostituire. Nessun intervento strutturale.

Il crollo della cupola aveva fatto crollare anche il rinnovato interesse per Santa Maria in Castello: dopo il terremoto veniva chiusa e di nuovo abbandonata. Tutt’al più ci si preoccupò di tamponare il tamburo, senza che la cupola venisse ricostruita. Si mosse qualcosa solo dopo l’Unità d’Italia: abbiamo notizie di stanziamenti da parte del Comune che arrivavano un po’ a singhiozzo, ma consentirono comunque l’avvio d’alcune riparazioni. Poi di nuovo niente fino a dopo la seconda guerra mondiale, e finalmente col dopoguerra arrivano anche i restauri importanti, che hanno fermato il degrado. Negli anni Settanta, Roberto Sebastian Matta ci ha portato dentro anche una sua opera: era il 1976 e a Santa Maria in Castello andava in scena una Autoapocalipse dell’artista cileno, una specie di casetta fatta con scarti di autovetture, una denuncia contro il consumismo. Dopo, per fortuna, a nessun altro è venuta la fregola di replicare l’esperimento, e nella chiesa non s’è più vista arte contemporanea.

Dalla visita dell’abate Seroux a oggi Santa Maria in Castello non è cambiata granché. Certo, non c’è più la pregevole cupola che parlava in pisano, e che però forse non era quella nata assieme alla chiesa: con tutta probabilità venne rifatta tra il Sei e il Settecento, magari a seguito d’un altro crollo. E poi, rispetto alla fine del secolo XVIII, è accertato che l’abside abbia subito qualche modifica. Per il resto però è tutto rimasto com’era. La facciata è guardata a vista da un’altissima torre, massiccia, squadrata. È la più alta della città. Da lontano ha quasi l’aspetto d’un campanile: induce a pensare che sia stato il progetto di qualcuno che voleva costruire il campanile più sproporzionato della storia e abbia poi lasciato a metà l’impresa, ma la realtà è che la torre, con la chiesa, non c’entra niente. Il campanile è quello a vela che svetta sulla facciata, sul lato sinistro, e rovina il suo rettangolo preciso, mandando in crisi gli ossessivo-compulsivi che cercano ovunque le simmetrie. Anche questo piccolo campanile a vela è un’aggiunta di molto posteriore all’epoca in cui venne costruita la chiesa.

L’edificazione di Santa Maria in Castello ebbe inizio nell’anno 1121, là dove immaginiamo che all’epoca si trovasse il castello, il centro nevralgico del borgo, il luogo in cui si trovavano le sedi amministrative. I lavori terminarono con tempistiche relativamente rapide, perché già nel 1208 la chiesa veniva dedicata alla Vergine. Ne era venuto fuori un edificio particolare, un misto d’ingredienti romani e lombardi: “la prima squadra di maestranze, di provenienza alto-laziale, aveva impresso alla costruzione caratteri di derivazione lombarda, ripresi, in particolare, dai cantieri di Sant’Ambrogio a Milano e di San Michele a Pavia”, hanno scritto le studiose Ilaria Miarelli Mariani e Ilaria Sgarbozza: “l’apparecchio murario in conci squadrati con meticolosa precisione, il largo uso del materiale di reimpiego proveniente dalle sopravvivenze urbane di età tardo-antica, il ricorso alla bicromia, grazie all’inserto del nenfro, un tufo grigio scuro tipico della Tuscia”. Tutta la decorazione è dovuta a un marmoraro, Ranuccio, e ai suoi figli, che qui lavorarono tra il 1143 e il 1209. Uno dei rampolli, Pietro di Ranuccio, s’occupò del portale centrale, e lo firmò nell’arcata, con un’iscrizione che corre tra i cerchi decorati a mosaici cosmateschi: qualche tassello ancora rimane al suo posto. E si deve a loro anche la pavimentazione, pure cosmatesca, in parte preservata: tarsie marmoree con tessere di tutti i colori e di tutti i materiali ci riportano alla cultura romana del XII secolo. Tipico della cultura romana del XII secolo è anche il reimpiego: qui, per gran parte, son stati adoperati materiali di risulta, provenienti da chissà quali edifici d’epoca romana o addirittura etrusca, come c’induce a pensare una scritta che si nota sopra un listello di marmo vicino all’altare, tra la navata centrale e la navata sinistra. Ci si legge “Larth Velchas thui cesu”, ovvero “Larth Velchas è sepolto qui”. Nel XII secolo i sarcofagi etruschi si facevano a pezzi senza troppi complimenti e si riutilizzavano come elementi architettonici. Era il concetto di economia circolare in vigore al tempo. E la tomba dove riposava il signor Larth Velchas, probabile abitante della Tarquinia di duemila e seicento anni fa, è così diventata un gradino nella chiesa cristiana costruita per volere dei suoi discendenti.

Si alza lo sguardo: i pilastri che dividono le tre navate di Santa Maria in Castello sono alti, allungati, fanno da base a cinque grosse campate coperte da volte a crociera. Non ci sono decorazioni, se si fa eccezione per i fregi che ornano i capitelli. Ci si vede tutto il repertorio della decorazione romanica: leoni, figure umane, animali assortiti, motivi vegetali (anche piuttosto fantasiosi, c’è da dire). Sotto al tamburo s’apre un insolito rosone: è probabilmente opera degli stessi pisani che costruirono la cupola ellittica a immagine e somiglianza di quella del loro Duomo. Si torna con lo sguardo verso l’altare, spoglio anche lui: due transenne di marmo ai lati, e quel che resta del ciborio a sovrastare la mensa: anche qui, la grafomania dei marmorari che decorarono la chiesa li spinse a firmare anche il ciborio, che quindi sappiamo essere opera di Giovanni e Guittone, datata 1168. Tornando indietro, si guarda il fonte battesimale ottagono, coperto di marmi policromi di tutti i colori, anche loro di reimpiego, messi a gruppi di quattro su ogni lato, nei riquadri formati dalle croci di marmo bianco venato che scandiscono il ritmo. E dall’altra parte della chiesa ecco l’ambone, opera del maestro Giovanni di Guittone, anche lui disposto a firmare il suo lavoro. E a datarlo 1208. Il pulpito doveva essere molto più spettacolare, in antico: delle sue decorazioni colorate rimane solo qualche misero lacerto, che quasi non si nota. Un po’ come il pavimento, che però sopravvive in porzioni ben più ampie, e che tuttavia è stato in buona parte offeso da chi non gli ha usato troppo garbo. Il grosso della rovina immaginiamo dovette abbattersi sulle decorazioni nell’Ottocento, quando in Santa Maria in Castello arrivò il terzo reggimento dei chasseurs à cheval al seguito del generale Fally, inviato dalla Francia in Italia nel 1867 per soccorrere Pio IX contro Garibaldi, durante la campagna dell’agro romano. Ovvero uno degli episodî meno noti del Risorgimento, dato che i volontarî di Garibaldi vennero massacrati senza molte cortesie dall’esercito di sua santità, e alla fine le forze franco-pontificie respinsero, in poco più d’un mese, gl’italiani che tentavano l’impresa di liberare Roma (ci sarebbero riusciti tre anni dopo, con altri presupposti e altra organizzazione). A Corneto, dunque, erano passati i francesi. Non sappiamo cosa abbiano fatto di preciso dentro Santa Maria di Castello, ma quando nell’Ottocento una guarnigione francese s’accampava dentro una chiesa, di certo non lo faceva per studiare i decori romanici dei capitelli. E solitamente era la chiesa ad avere la peggio. Ad ogni modo un soldato, un certo Devoyon, ha lasciato la sua firma, e la data 1867, iscritta sopra una delle colonne della chiesa. A testimonianza di quel passaggio.

Una firma come tante altre, dentro Santa Maria in Castello. Il chasseur Devoyon scelse una colonna. Altri invece hanno trasformato l’ambone in una sorta di registro, in un grosso guestbook di marmo. Non era nato per quella funzione, ma certo è stata facilitata da quanti hanno portato via i pezzi che decoravano il lavoro di Giovanni di Guittone. E adesso l’ambone è una superficie spoglia, bianca, geometrica, alla quale è stato inferto il colpo di grazia negli anni Sessanta del secolo scorso, quando la chiesa ha subito un furto e alcune parti del pulpito sono state smontate. Sembra un lavoro appena finito, in attesa d’esser riempito, pronto per le ultime fasi della lavorazione. È invece diventato la metafora dell’edificio che lo ospita: il simulacro di quello ch’è stato. Gli scrivani poveri d’idee che infestano l’Instagram e l’internet in generale, per descrivere edifici come Santa Maria in Castello, direbbero che questo è “un luogo dove il tempo sembra essersi fermato”, o qualcosa di simile, con qualche trovata pescata dall’attrezzario arido delle frasi fatte. No, purtroppo: qui il tempo è sempre andato di corsa, ha sempre avuto una gran voglia di muoversi, e anche di far sapere che non aveva la minima intenzione di star fermo. E l’ambone di Santa Maria in Castello è l’immagine stessa dei secoli che hanno sferzato questa chiesa. L’immagine, viva, del tempo che non s’è mai dimenticato di lei.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).