Sospese tra mare e cielo: le bilance di Bocca d'Arno nell'arte

Tra ottobre e novembre 2023, l’intera Europa è sferzata violentemente dalla tempesta Ciarán, che si abbatte anche sull’Italia. La Toscana è una delle regioni più colpite sia nell’entroterra che lungo le coste, la conta dei danni è pesantissima, otto morti e svariati milioni di euro di danni. Davanti a questo bollettino disastroso, che ha spezzato numerose vite, è passata sotto traccia una notizia che in altra situazione avrebbe certo destato interesse. Tra le vittime di questa catastrofe si annoverano anche alcuni retoni, iconiche strutture deputate alla pesca che caratterizzano lo skyline di alcuni tratti del fiume Arno e in particolare della sua foce nota come Bocca d’Arno.

Le brutali mareggiate causate dalla tempesta ne lesionano diversi, un video diffuso su internet mostra come tra le onde ne viene inghiottito uno, forse tra i più rappresentativi perché posto proprio all’imbocco tra mare e fiume, nella foce in corrispondenza di Marina di Pisa. E proprio nella primavera del 2024 sono tornati sulla questione gli stessi concessionari dei retoni, che hanno allertato Regione, Soprintendenza e il Comune, presentando una stima allarmante sulla condizione sulle sei strutture, due delle quali completamente distrutte, mentre altre tre hanno subito danni gravi negli ultimi anni. In entrambi i casi non è possibile intervenire se preventivamente non verrà ripristinato il basamento di scogli.

Queste strutture sono semplici capanne per lo più in legno, costruite su palafitte su cui sono issate delle reti da pesca fissa, che un tempo venivano calate in acqua a manovella. I retoni, così chiamati in Toscana, assumono anche il nome di bilance o di trabucchi in altre zone d’Italia, e oggi hanno soprattutto una funzione turistica, e sono inseriti all’interno di visite guidate ed esperienze rivolte agli avventori. Queste costruzioni dalla tradizione antica hanno avuto un ruolo di primaria importanza nell’economia della zona fino a tutta la metà del primo Novecento, per poi perderlo assumendo però connotazioni di forte valenza identitaria e paesaggistica, in complessi scenografici che si dipanano tra il mare e le montagne Apuane che fanno da sfondo. I retoni sono quindi elemento caratterizzante del paesaggio di Bocca d’Arno, tanto che grande attenzione hanno avuto anche dalle rappresentazioni che interessano la località fluviale, da quelle letterarie, a quelle pittoriche fino alla fotografia e cinema.

Il vate degli italiani, Gabriele D’Annunzio, che con Marina di Pisa ebbe un legame stretto, ne dette una propria lettura in vari passaggi dei suoi scritti. Per lui, dai natali abruzzesi, dovevano essere un ricordo familiare, poiché le bilance sono infatti diffusissime anche sui litorali dell’Abruzzo, e nel Trionfo della morte ne lascia una sua particolare visione: “La macchina pareva di vivere di una vita propria, aveva un’aria e un’effige di corpo animato”. Ma anche ai retoni toscani, ricordati come “grandi calici” o “corolle”, dedicò splendide parole: “Sono le reti pensili. Talune pendon come bilance dalle antenne cui sostengono i ponti alti e protesi ove l’uom veglia a volgere la fune; altre pendono a prua dei palischermi trascorrendo il perenne specchio che le rifrange”.

Non minore fortuna, come abbiamo già anticipato, ebbero anche nelle arti visive dove sono immortalate in dipinti e brani di rara suggestione. Del resto, questa parte d’Italia ha per il suo fascino attirato numerosi artisti, anche se la loro azione, mancando di coesione, non ha mai fatto parlare di “una scuola di Boccadarno", come già notava lo storico dell’arte Luciano Scardino. Il contatto panico con la natura che si viveva in questa località attirò schiere di pittori, e tra questi Nino Costa (Giovanni Costa; Roma, 1826 – Marina di Pisa, 1903) merita certamente menzione, che qui visse e operò a lungo. Il maestro che avviò alla pittura naturalistica anche un gigante come Giovanni Fattori ebbe anche il merito di far conoscere questa località a quella compagine di artisti, di cui molti inglesi, nota come Scuola etrusca. Questi pittori riportarono poi in Inghilterra vedute di Bocca d’Arno, contribuendo a creare un mito intorno al luogo. Tra queste vedute certo non poteva mancare la rappresentazione delle note bilance, che appaiono ad esempio nei dipinti Matthew Ridley Corbet (Londra, 1850 – 1902), Nei pressi di Bocca d’Arno e Scena Etrusca, rispettivamente dipinte nel 1885 e nel 1890, oggi in collezioni private inglesi. Si tratta di opere, sviluppate lungo formati oblunghi, che risentono dei dettami promossi da Costa e della sua scuola quando solennemente pronunciava: “Il vero non dice nulla se non è veduto e reinterpretato attraverso il sentimento del pensiero”.

Nella Scuola etrusca l’artista romano provò a precettare anche artisti toscani, come il pittore cascinese Francesco Gioli (San Frediano a Settimo, 1846 – Firenze, 1922), a cui scriveva “l’arte è amore, studio e libertà, né si deve ridurre ad un volgare pugilato”, un’attitudine che riscontrava nella scuola inglese, “la più degna e originale di tutte le altre”. Gioli sembra in un primo momento risentire di queste suggestioni, come testimoniato anche dal celebre quadro Bilance a Bocca d’Arno del 1889 e appartenente alla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il dipinto evoca un’atmosfera malinconica, venata di accenti lirici, dove la forza della natura giganteggia davanti alle minuscole figure umane di pescatori, che si attardano nei pressi dei retoni, in una giornata gelida che si rispecchia nelle algide luci tanto quanto nei pesanti vestiti.

Anche suo fratello minore, Luigi Gioli (San Frediano a Settimo, 1855 – Firenze, 1947), riprese il medesimo soggetto in altre tele ma sviluppandolo in maniera molto diversa e non ripetendo la medesima qualità. Condivide lo stesso titolo dell’opera di Francesco Gioli ma è di tutt’altra intonazione la tela di Niccolò Cannicci (Firenze, 1846 – 1906) dipinta nel 1895. Qui, il tema naturalistico viene affrontato in una visione sintetica e di grande modernità, epurando il quadro da ogni descrizione aneddotica per darne invece una lettura quieta e venata di grande poesia.

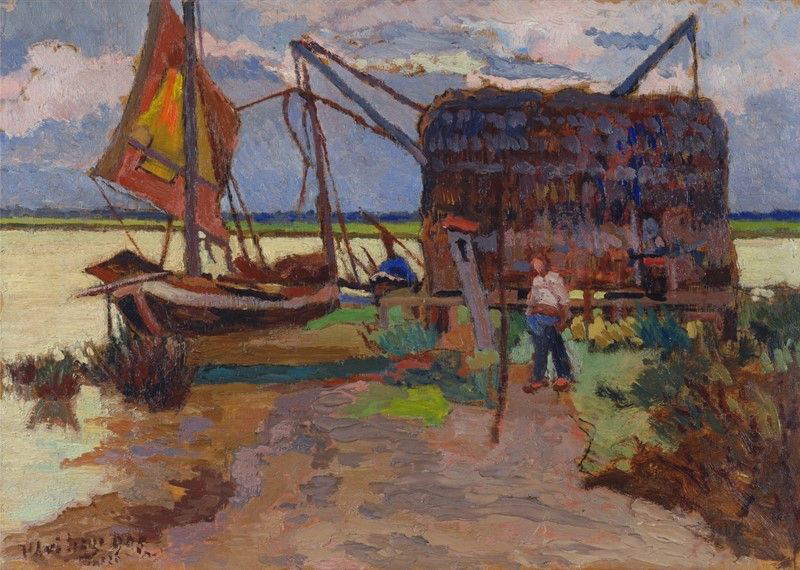

Ma Bocca d’Arno diventa territorio di incursioni pittoriche anche per molti degli artisti che hanno fatto le glorie della scuola labronica e tra questi forse il pittore Ulvi Liegi, pseudonimo e anagramma di Luigi Levi (Livorno, 1858 – 1939), è colui che si confronta più volte con il tema, lasciando numerosi dipinti di grande intensità. Nelle opere più antiche come Vecchie bilance da pesca a Bocca d’Arno dipinta nel 1894 e conservata nella Galleria nazionale d’Arte Moderna di Roma o L’Arno porta il silenzio alla sua foce, dipinta tra il 1880 e il 1901, e oggi nelle collezioni della Fondazione Livorno, le vedute sono più terse e dai colori terrigni. In quest’ultima, il cui titolo riecheggia alcune parole di D’Annunzio, il fiume Arno e la sua bilancia sono colti in un tardo pomeriggio, quando la luce del sole è ormai fioca e rimane dietro le nubi, mentre su tutta la scena pervade una sensazione di immobilità e silenzio, accrescendo il sentimento di malinconia.

Nelle opere successive al 1905 invece, la sua tavolozza deflagra in mille colori di matrice fauve, la pennellata più sciolta e bizzosa dà vita a immagini di vibrante freschezza e spensierata allegria. Tra queste la tavoletta con Capanne e bilance a Bocca d’Arno sembra riprendere lo stesso scorcio già affrontato da Francesco Gioli, con i retoni visti in sequenza ritmica, ma dando al dipinto una temperie completamente diversa.

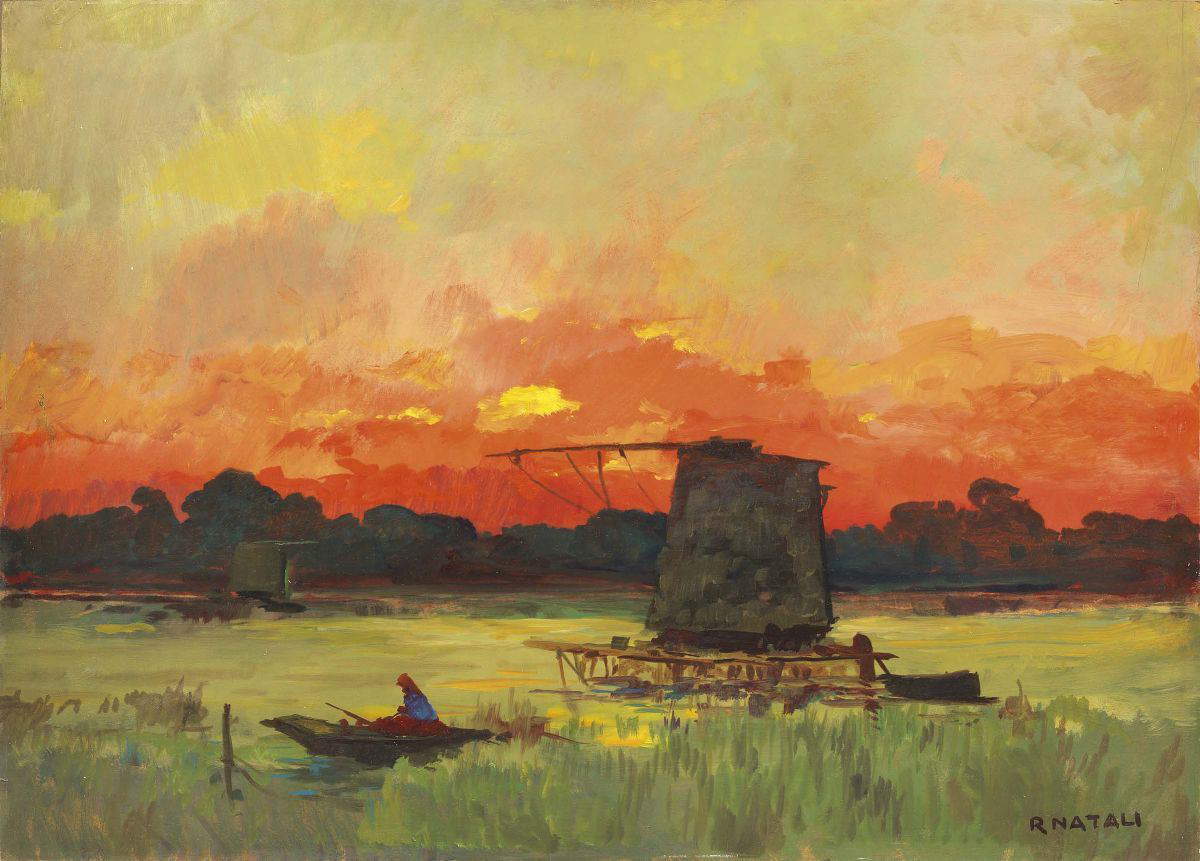

Anche Renato Natali (Livorno, 1883 – 1979) dipinge reiteratamente le bilance di Bocca d’Arno in vari momenti del giorno, di prima mattina e quando nel cielo esplode un tramonto dall’arancione intensissimo, fino al calar della sera. Si tratta di opere di qualità spesso altalenante, dove l’artista livornese medita la medesima iconografia, con un capanno, una barchetta e un pescatore nelle vicinanze, mentre attorno e sulla riva si sviluppa un manto di giunchiglie evocate con rapide pennellate. L’opera sembra rispondere all’attitudine del Natali di rielaborare mentalmente e certamente non all’aria aperta una medesima veduta, finendo nel corso del tempo per allontanarsi sempre più da quella reale, come capita con il capanno della bilancia, che da prima posto sull’argine e raggiungibile mediante pontile, diventa una palafitta autonoma in mezzo all’acqua.

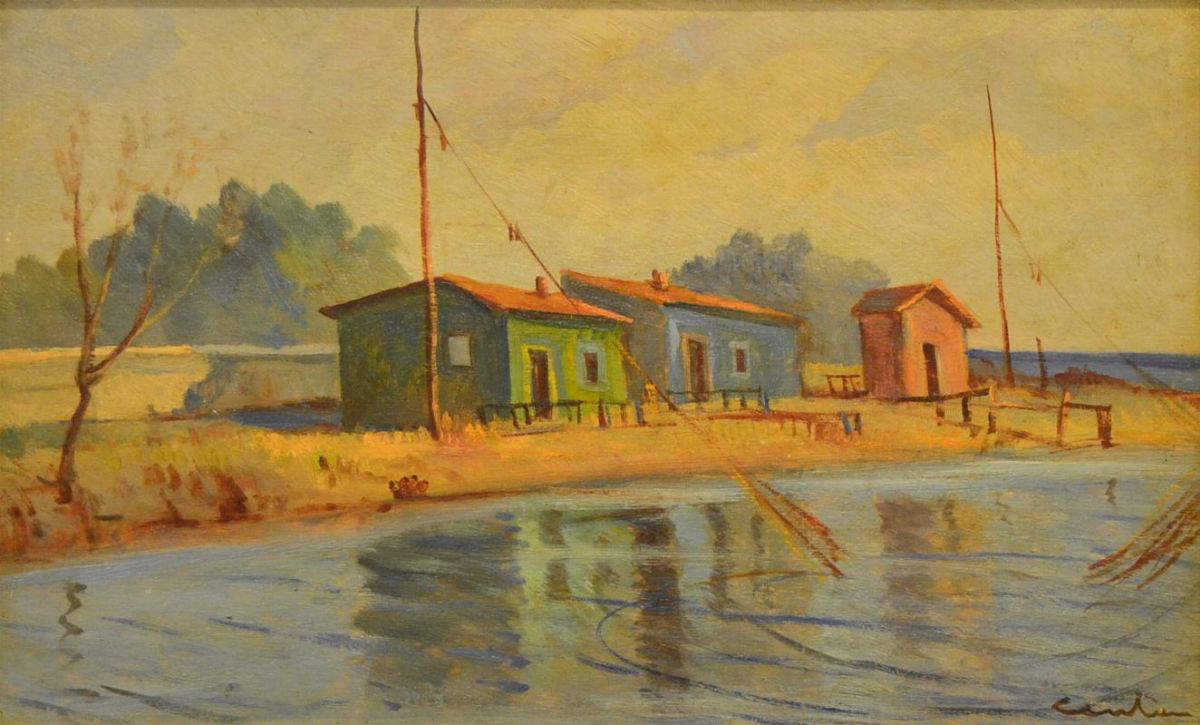

Tra i labronici anche Vittorio Nomellini (Genova, 1901 – Firenze, 1965) e Gino Centoni (Livorno, 1891 – 1960) si confrontano con il tema con un approccio coloristico, svagato e balneare, così lontano invece dai primi dipinti romantici della Scuola etrusca, a cui invece sono più vicine le vedute lasciateci da Guglielmo Amedeo Lori (Pisa, 1869 – Viaregigo, 1913), divisionista di tono crepuscolare, che si presentò anche all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 con due pastelli dal titolo Bouche d’Arne e alla Biennale veneziana dell’anno dopo con l’opera Alba alla bocca dell’Arno.

Si iscrive invece in un tardo naturalismo la piccola tavola dipinta da Eduardo Gordigiani (Firenze, 1866 – Marradi, 1961) dal titolo La foce dell’Arno, realizzata intorno al 1911, dove in primo piano l’artista pone una tessitura di campiture verdi, marroni e brune che materializzano la linea della riva, all’opposto si innalzano invece i retoni.

Anche Galileo Chini (Firenze, 1873 – 1956) non si sottrasse alla malia degli scorci di Bocca d’Arno, e quando dopo molti anni dedicati alle grandi decorazioni, decise di ritornare alla pittura da cavalletto tra gli anni Trenta e Quaranta, la sua attenzione si rivolse spesso al paesaggio, e non di rado a marine o zone fluviali. Tra queste compare anche la località pisana, nella tela A Bocca d’Arno (Marina di Pisa), dove la sua tavolozza è brillante e giocata sui toni degli azzurri, dei viola e del rosa su una resa pittorica semplificata, ben lontana dai suoi cicli decorativi, anche se vi è un rimando nella linea d’acqua in basso, dal tratto elettrico e descrittivo.

Ma nel soggetto delle bilance trovano ispirazione anche artisti completamente diversi che si agitano nei primi decenni del XX secolo, come Spartaco Carlini (Pisa, 1884 – 1949), pisano vicino a Lorenzo Viani e al gruppo dei pittori del Club della Bohème di Torre del Lago. Deformare per armonizzare, decomporre per ricostruire, questa la lezione del maestro viareggino che Carlini fa sua. In Retone sull’Arno. Paesaggio Fluviale, dipinto su cartone, oggi conservato nel Museo di Palazzo Reale a Pisa, l’artista riflette sulla poetica fattoriana di paesaggio, ma letta attraverso l’espressionismo arcaizzante di Viviani. La veduta dell’Arno diviene quasi una memoria del luogo, dolorosa e cupa.

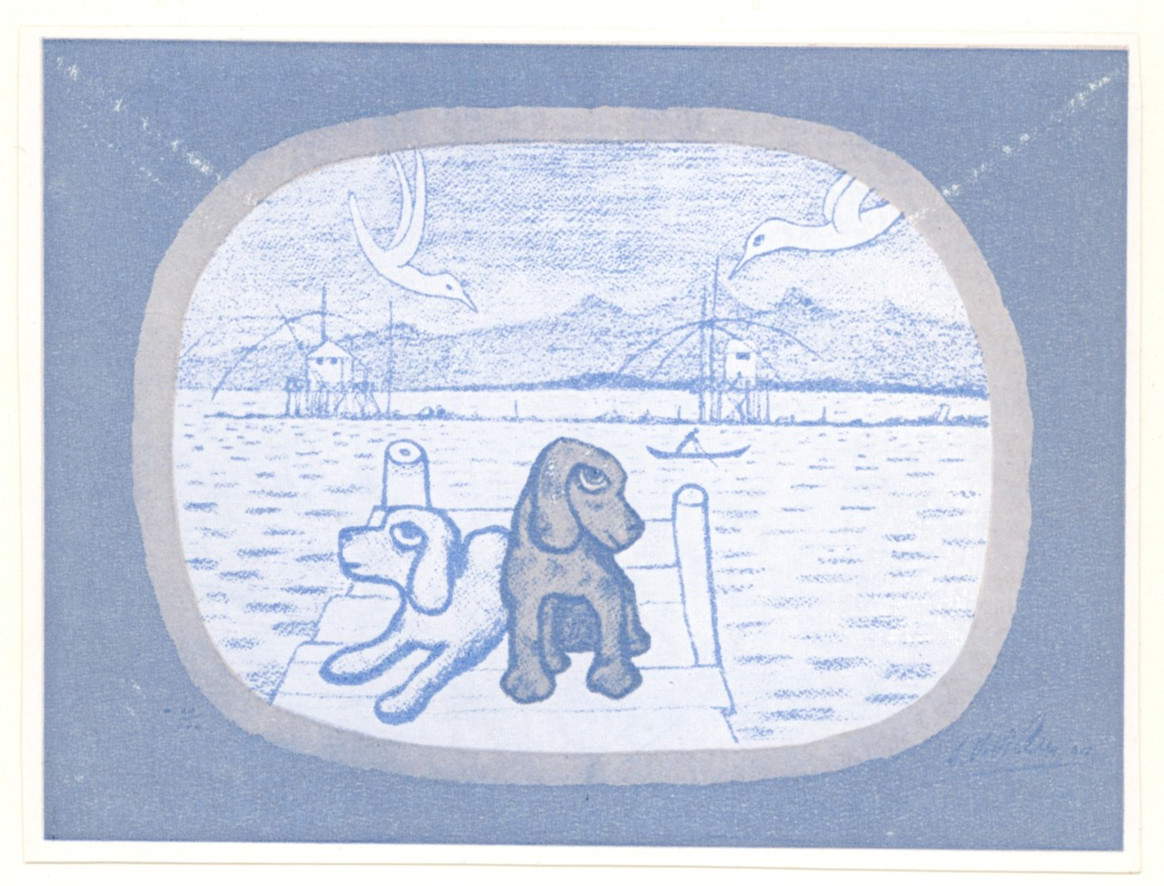

Vicino a un espressionismo più nordico alla Ensor è un altro grande artista pisano, Giuseppe Viviani (San Giuliano Terme, 1898 – Pisa, 1965), che a Marina di Pisa trascorre lunghi tratti della sua vita, tanto da ribattezzarsi con un po’ di ilarità “principe di Boccadarno”, per la sua scarsa propensione al viaggio. Della località fluviale seppe completamente rinnovare l’iconografia mettendo in scena un’umanità derelitta con lo sfondo di cabine da mare o dei retoni, tanto nei suoi dipinti che nella sua fortunata opera grafica. Così nella litografia Bocca d’Arno si incontrano due delle sue passioni, quella per il luogo amato e quella per i cani, in particolare quelli da caccia di cui si attorniava.

Ovviamente questa panoramica non ha certo la pretesa di esaurire una vicenda che invece ha contorni ben più complessi e vasti, perché i retoni divenuti parte fondante dell’iconografia di Marina di Pisa hanno continuato e continuano tutt’oggi a essere tema privilegiato di un’infinità di quadri, testimonianze di un passato che si fa ancora vivo nell’identità del paesaggio.

Per saperne di più su Pisa: https://www.turismo.pisa.it/

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea, alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio.