Il piacere segreto dello sguardo: voyeurismo, tra arte e libri proibiti

Il piacere è un gioco d’ombre e riflessi che s’inerpica, da sempre, nei tessuti impalpabili dell’arte, avvolgendo ogni opera tra veli di mistero e desiderio in cui lo sguardo s’insinua furtivamente da una tenda sollevata con studiata leggerezza, da un piccolo spioncino o da dietro una siepe. Il gioco del voyeurismo è un’arte sottile, un potere che si nutre di segreti e visioni rubate in cui la tensione tra il vedere e l’essere visti, tra il nascondere e il rivelare, conferisce una profondità non solo solo carnale, ma squisitamente esistenziale. Probabilmente fu questa eccitante parafilia a guidare, nel 1859, Jean-Léon Gérôme nella creazione della tela Il re Candaule che raffigura una vicenda basata su un episodio avvenuto durante l’VIII secolo a.C. e narrato da Erodoto.

Il re di Lidia, Candaule, era così ammaliato dalla bellezza della propria sposa da volerla mostrare alla sua fidata guardia Gige, figlio di Dascilo. “Gige, io penso che tu non mi creda quando ti parlo della bellezza di mia moglie: in effetti le orecchie sono testimoni meno attendibili degli occhi. Ebbene, fa’ in modo di vederla nuda”, lo esortò il sovrano. La guardia rifiutò prontamente, temendo che ne potesse derivare qualche disgrazia, ma alla fine Candaule lo convinse affermando che la sua sposa non lo avrebbe mai scoperto. Jean-Léon Gérôme dipinse esattamente quel momento squisitamente sensuale in cui la bellissima donna è intenta a togliersi le vesti, sfilandole con delicatezza e deponendole alla sua destra, mentre la guardia prova goffamente a nascondersi dietro la porta della camera nuziale. Ma l’intenso gioco di sguardi fallisce poiché l’artista, come voleva la storia stessa, rappresentò l’incantevole creatura dalla pelle siderea nell’attimo in cui volge lo sguardo proprio all’uomo nascosto nell’ombra. Una raffigurazione, questa, che spostava l’attenzione dalla mera vanità del re, severamente criticata da Erodoto, per andare alla ricerca di un piacere che s’insinuava tra i confini del desiderio rendendo lo spettatore il vero voyeur.

È proprio mentre lo sguardo si perde e si lascia catturare dalle trame di una tela, o mentre i polpastrelli scivolano lungo le geografie di un libro creando un dialogo muto tra pelle e carta, tra occhio e colori, che si consuma il vero atto di abbandono: un raddoppiamento del desiderio, una spirale in cui l’arte e la letteratura si offrono come specchi doppi, luoghi dove lo sguardo si immerge nella contemplazione segreta e si riflette in un atto di perversione profonda e silenziosa.

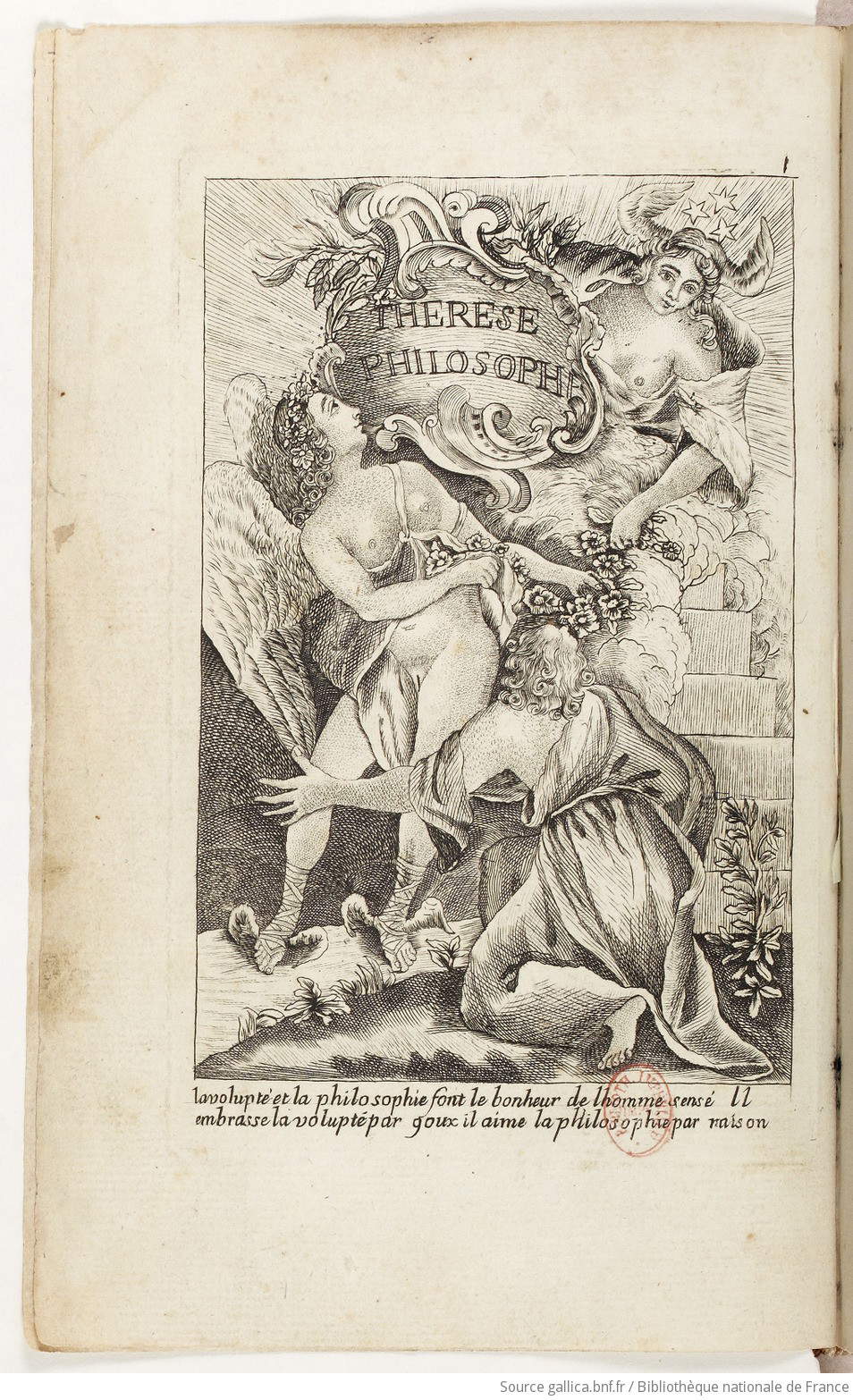

L’arte figurativa, durante il corso della storia, ha sovente dato luce a dinamiche visive di seduzione e sguardi nascosti; basti pensare, per esempio, alla storia di Artemide narrata da Callimaco, Ovidio e Pausania e ritratta con vivacità pittorica da molti artisti, fra cui Francesco Mazzola, detto Parmigianino, che nel suo affresco al piano terra della Rocca dei Sanvitale di Fontanellato mostrò il momento in cui la seducente vergine scopre il cacciatore che la stava spiando. Ma fu la letteratura, in particolare durante l’Ancien Régime in Francia, a spingersi oltre i confini del moralmente accettabile come dimostrato dal libro Thérèse philosophe. Pubblicato per la prima volta probabilmente intorno al 1748, questo testo clandestino divenne uno dei più richiesti in Francia, piazzandosi al quindicesimo posto tra i “best seller” proibiti stilati dalla STN, la Société Typographique de Neuchâtel, che fu una delle più importanti reti editoriali clandestine dell’Europa del XVIII secolo. Ma il successo della STN non derivava solo dal suo contenuto scandaloso, bensì anche da una strategia editoriale innovativa: stampava e distribuiva su richiesta, adattandosi alle esigenze del mercato e mantenendo una rete di corrieri e intermediari per eludere i sequestri. Inoltre, la società tipografica teneva un archivio dettagliato della corrispondenza con i suoi clienti, oggi una preziosa fonte storica per comprendere il mercato clandestino del libro nel Settecento.

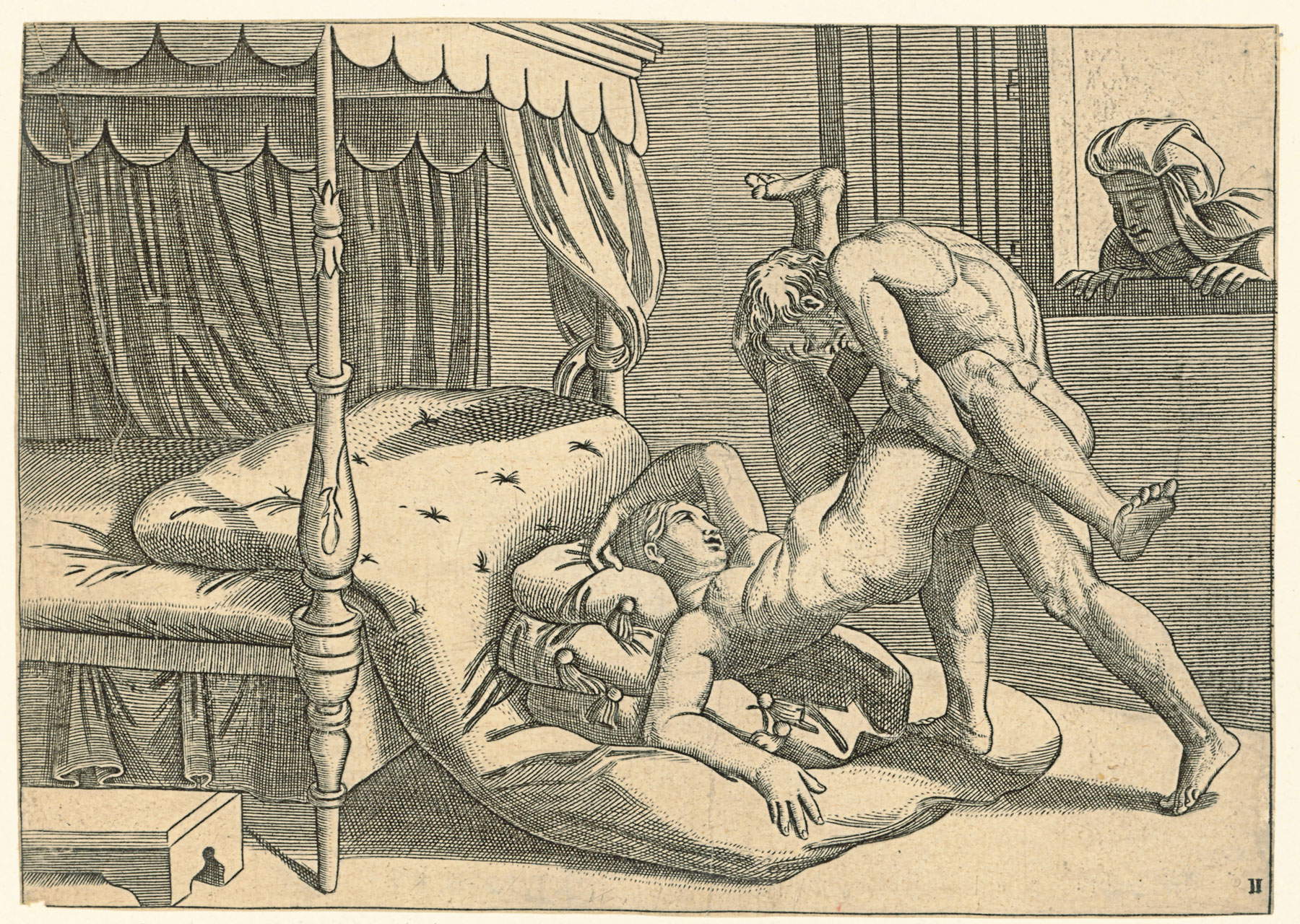

Sarebbe, però, del tutto fuorviante immaginare la censura di libri e pamphlet attraverso spettacolari roghi, che non facevano altro che affascinare il pubblico e accrescere l’attrattiva delle letture più licenziose. Invece di distruggere fisicamente i volumi proibiti, le autorità preferivano sequestrarli e perseguire chi li commerciava o ne favoriva la diffusione. Erano questi ultimi, più degli autori stessi, a subire le conseguenze più severe dei tentativi di reprimere la circolazione di idee giudicate pericolose, nonostante opere di carattere erotico esistessero da secoli. Basti ricordare come Ovidio celebrasse i fasti dell’amore carnale, e come, nel Cinquecento, il poeta Pietro Aretino inaugurò nuovi paradigmi con l’introduzione dell’uso del turpiloquio, la descrizione delle sedici posizioni, e l’utilizzo del narratore femminile nei suoi Sonetti lussuriosi e nei Ragionamenti.

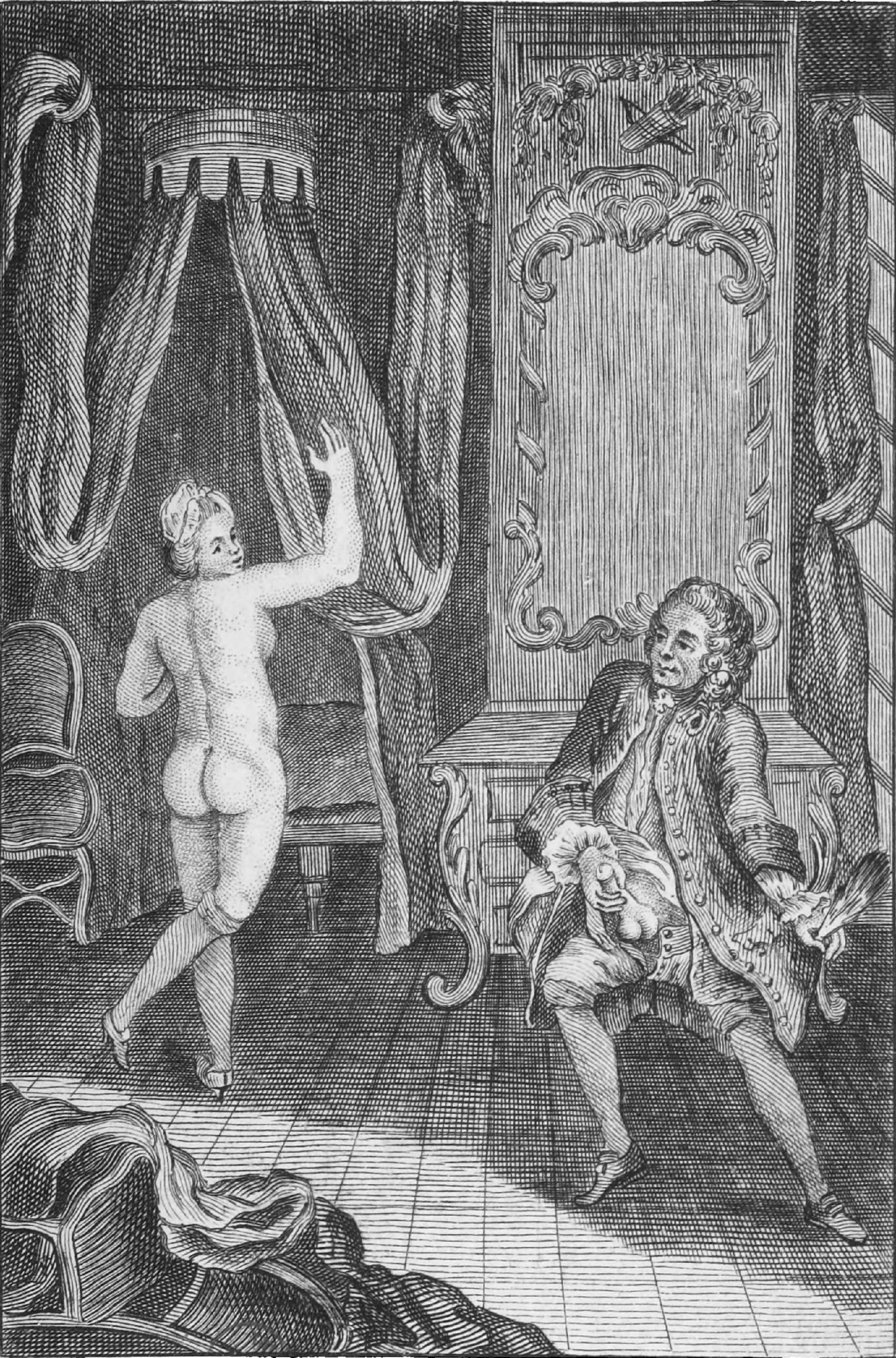

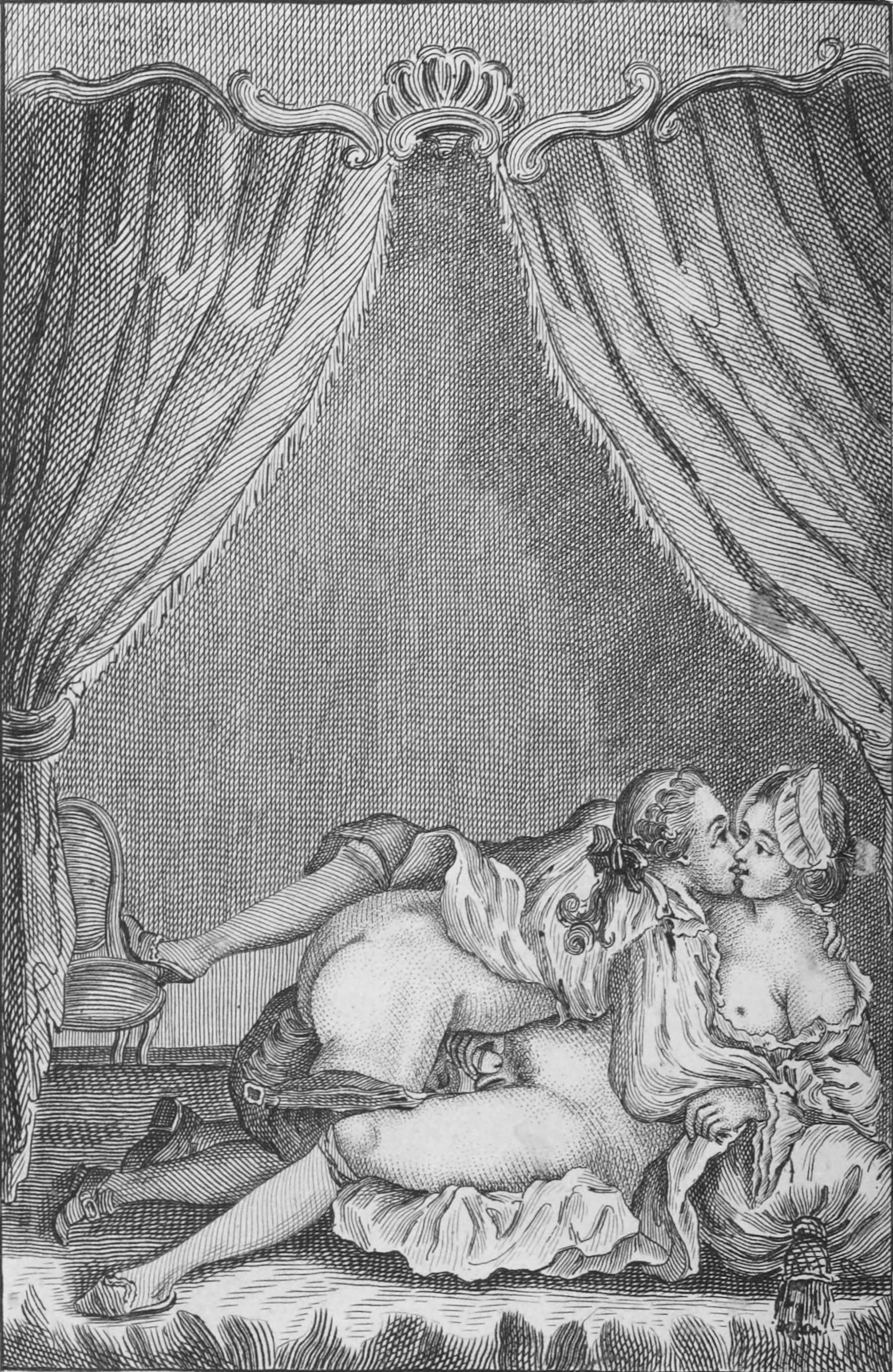

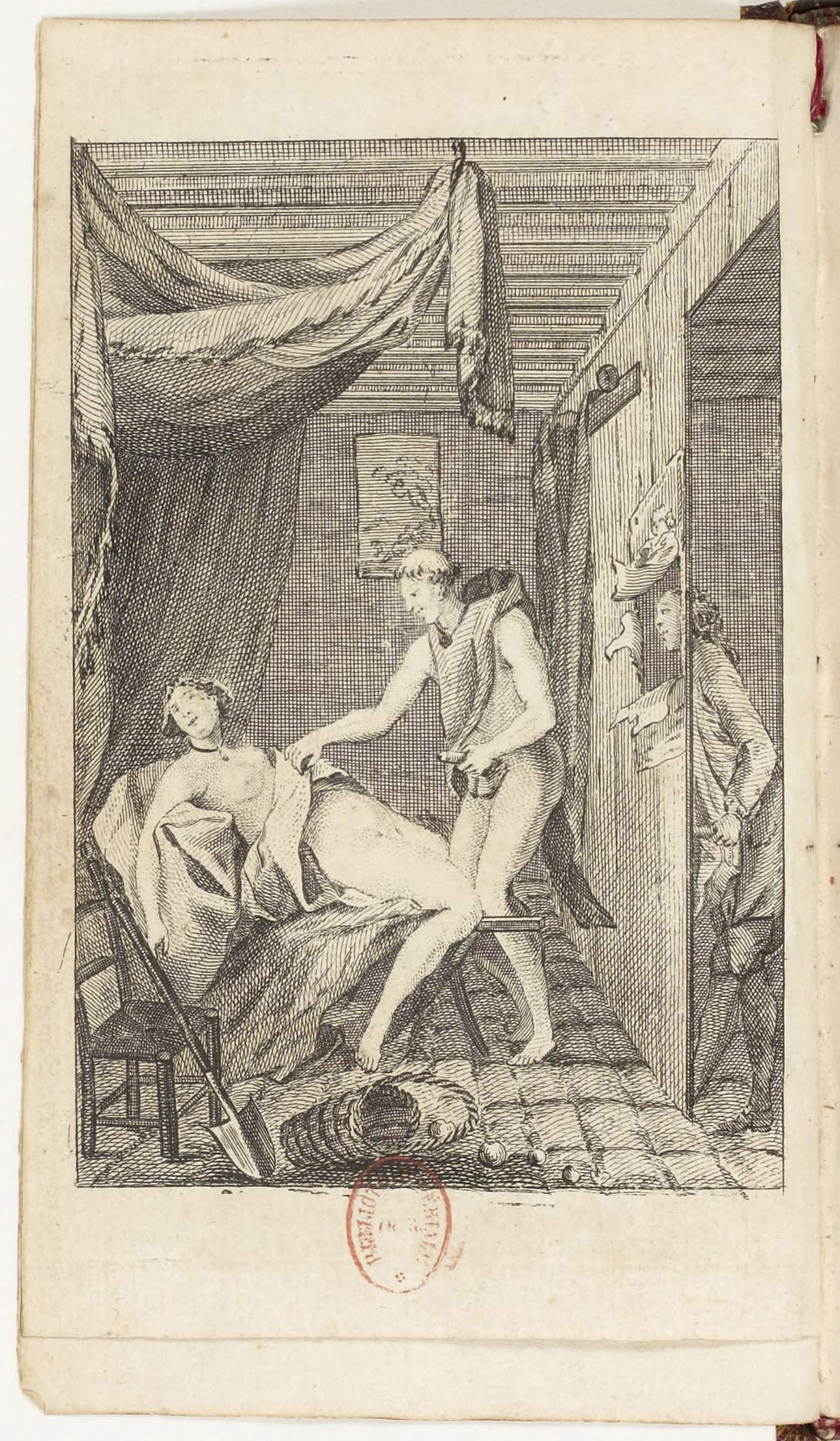

Fu proprio in questo humus culturale che si svilupparono i racconti libertini francesi, popolati da personaggi che si spiavano reciprocamente attraverso fessure e tende, mentre il lettore diventava parte di questo gioco voyeuristico, invitato a osservare in modo discreto ma partecipe. Le illustrazioni enfatizzavano tale dimensione, ritraendo spesso coppie in atti sessuali o impegnate in atti autoerotici, in un dialogo implicito tra testo e immagini. Persino Rousseau, autore di opere come le Œuvres, scherzava affermando che tali libri dovessero essere letti “con una mano sola”. Nel Settecento, infatti, si pensava che la masturbazione provocasse una numerosissima serie di malattie, dal deperimento alla cecità, ma storie come La Putain errante o la Fille joie dimostravano al pubblico il contrario. Thérèse philosophe, però, non era soltanto un racconto licenzioso, ma una vivida rappresentazione dello spirito dell’Illuminismo che si prefiggeva di sovvertire le convenzioni morali e religiose, fondendo eros e pensiero filosofico.

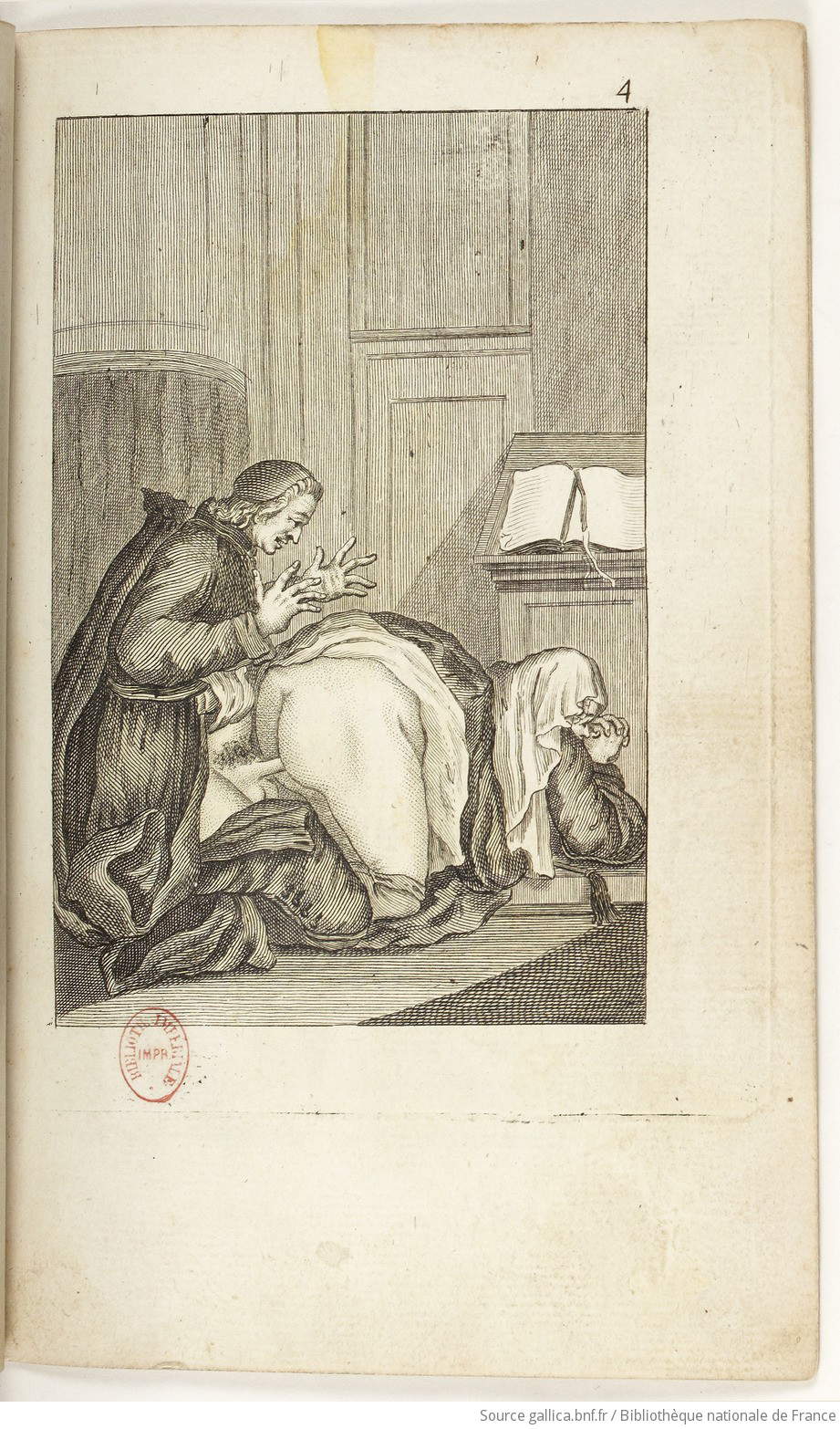

La protagonista Thérèse narra il suo percorso di formazione sessuale attraverso episodi di voyeurismo, come quello in cui osserva padre Dirrag mentre, con astuta empietà, induce mademoiselle Éradice a confondere il piacere fisico che le procura con un’estasi mistica. Questo intreccio tra sacro e profano non solo infrange i confini della dicotomia cartesiana tra mente e corpo, ma svela una critica velata alle istituzioni ecclesiastiche, rafforzata dalle illustrazioni che ritraggono la suora, ignara e persa nelle sue preghiere, mentre si abbandona all’amplesso.

In questo libertino universo letterario non vi è spazio per l’amore romantico; la vita affettiva nel Settecento era infatti profondamente segnata da un contesto demografico drammatico: l’elevata mortalità infantile e materna, unitamente all’assenza di possibilità di divorzio, facevano sì che i matrimoni durassero spesso poco (mediamente 15 anni) a causa della morte prematura della donna. Il terrore della gravidanza, quindi, con i pericoli letali che essa comportava affliggeva le donne dell’epoca, come emerge nel racconto stesso, in cui Thérèse decide di rinunciare ai rapporti completi per evitare tali rischi. Tuttavia, la vicenda culmina con la protagonista che cede a un conte astuto, il quale la sfida con una scommessa subdola: se Thérèse fosse riuscita a trascorrere due settimane nella sua biblioteca, esplorando i volumi erotici e ammirando i dipinti lascivi senza cedere al desiderio di praticare l’autoerotismo, l’intera biblioteca sarebbe stata sua; in caso contrario, il conte l’avrebbe posseduta. Thérèse si perde in un vortice di fantasie sessuali mentre consulta i licenziosi libri della STN come l’Histoire de Dom B… e l’Histoire de la Tortiniere Carmélite , e contempla dipinti erotici come La Festa di Priapo e Gli amori di Marte e Venere mentre, vinta dalle sue pulsioni, scivola con la mano lungo la coscia, il conte, che l’aveva spiata costantemente, irrompe furioso nella stanza per reclamare il suo premio praticando un coitus interruptus.

Nonostante il finale, che sembra dipingere la narratrice come mero oggetto sessuale, Thérèse Philosophe attinge dall’intero repertorio di tesi libertine, trasformandosi in una filosofa che sfida apertamente i valori dominanti dell’Ancien Régime trascinando il lettore in un voyeurismo intellettuale e invitandolo a giocare con l’idea di un ordine sociale alternativo, un territorio in cui ogni sperimentazione diventa possibile.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.