La Giuditta che decapita Oloferne, il capolavoro di Artemisia Gentileschi

A partire dagli anni Settanta del Novecento, la produzione di Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli, dopo il 1653), figlia del celebre pittore Orazio, è sempre stata associata in certa misura, in particolare per quanto riguarda alcuni dei suoi soggetti più ricorrenti, alla causa femminista, non solo perché artista di spicco in un’epoca in cui il mestiere di pittore era essenzialmente maschile (nel 1616 fu la prima donna a essere ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze), ma anche per le sue vicende biografiche. Esemplificativo in questo senso è il tema di Giuditta e Oloferne, di cui sovvengono subito alla mente i celeberrimi dipinti del Museo di Capodimonte di Napoli e delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Si è parlato di vicenda biografica perché Artemisia fu vittima di stupro all’età diciotto anni ancora da compiere da parte di Agostino Tassi (Ponzano Romano, 1580 – Roma, 1644), anch’egli pittore e amico nonché collaboratore di suo padre Orazio e per questo motivo frequentava spesso casa Gentileschi. Invaghitosi della giovane pittrice e approfittando dell’assenza di Orazio, Tassi s’introdusse un giorno di maggio del 1611 nella camera di Artemisia: stava dipingendo al suo cavalletto quando avvenne la violenza; si dice anche che la serva Tuzia non fece niente per evitare lo stupro. Al fatto seguirono vari processi e oltre agli interrogatori e alle torture che dovette affrontare, Artemisia dovette soprattutto subire il disonore (sia nei suoi confronti sia verso la sua famiglia) che la mentalità del tempo faceva abbattere sulla donna vittima, quasi fosse colpa sua. Solo il matrimonio poteva rimediare a questo disonore e inizialmente Tassi aveva promesso di sposarla; i due si frequentarono per alcuni mesi finché non si scoprì che lui in realtà era già sposato, facendo decadere la promessa. Orazio scrisse una supplica nella primavera del 1612 alla corte papale, per denunciare la violenza di Agostino verso la figlia. La vicenda si concluse con la condanna da scontare o con cinque anni di lavori forzati o con l’esilio da Roma: Tassi scelse la seconda opzione, ma rimase fuori dalla città solo fino all’aprile 1613, quando riuscì a farsi annullare la sentenza. Quindi di fatto rimase quasi impunito.

In ottica femminista, la raffigurazione di eroine come Giuditta che decapita Oloferne è stata interpretata come una sorta di vendetta di Artemisia stessa (e di tutte le donne) verso Agostino Tassi (e tutti gli uomini prepotenti che usano forme di violenza per prevaricare sul gentil sesso). In realtà, sebbene sia indubitabile che il fatto biografico abbia influito almeno in parte sulla sua arte e sulle sue tematiche, si è voluto recentemente sottolineare anche con esposizioni (si ricordi la mostra Artemisia Gentileschi e il suo tempo tenutasi al Museo di Roma di Palazzo Braschi nel 2017) come la pittrice fosse riuscita a superare con moderata rapidità le vicissitudini legate alla violenza subita, come fosse ben inserita nelle corti del tempo, ma soprattutto come quella violenza raffigurata in quei dipinti che avevano dato manforte alle teorie autobiografiche e femministe fosse in realtà molto ricorrente anche in artisti a lei contemporanei, dimostrando dunque come queste scene violente e un po’ splatter, come diremmo oggi, rientrassero appieno nel contesto storico-artistico in cui visse e lavorò Artemisia. A cominciare da Caravaggio, principale modello per queste opere di Artemisia, per poi passare ad artisti come Valentin de Boulogne, Bartolomeo Mendozzi, Louis Finson, Giuseppe Vermiglio, come mostrato nell’esposizione del 2022 Caravaggio e Artemisia. La sfida di Giuditta allestita a Palazzo Barberini e dedicata al singolo tema della Giuditta, sviluppata per confronti diretti.

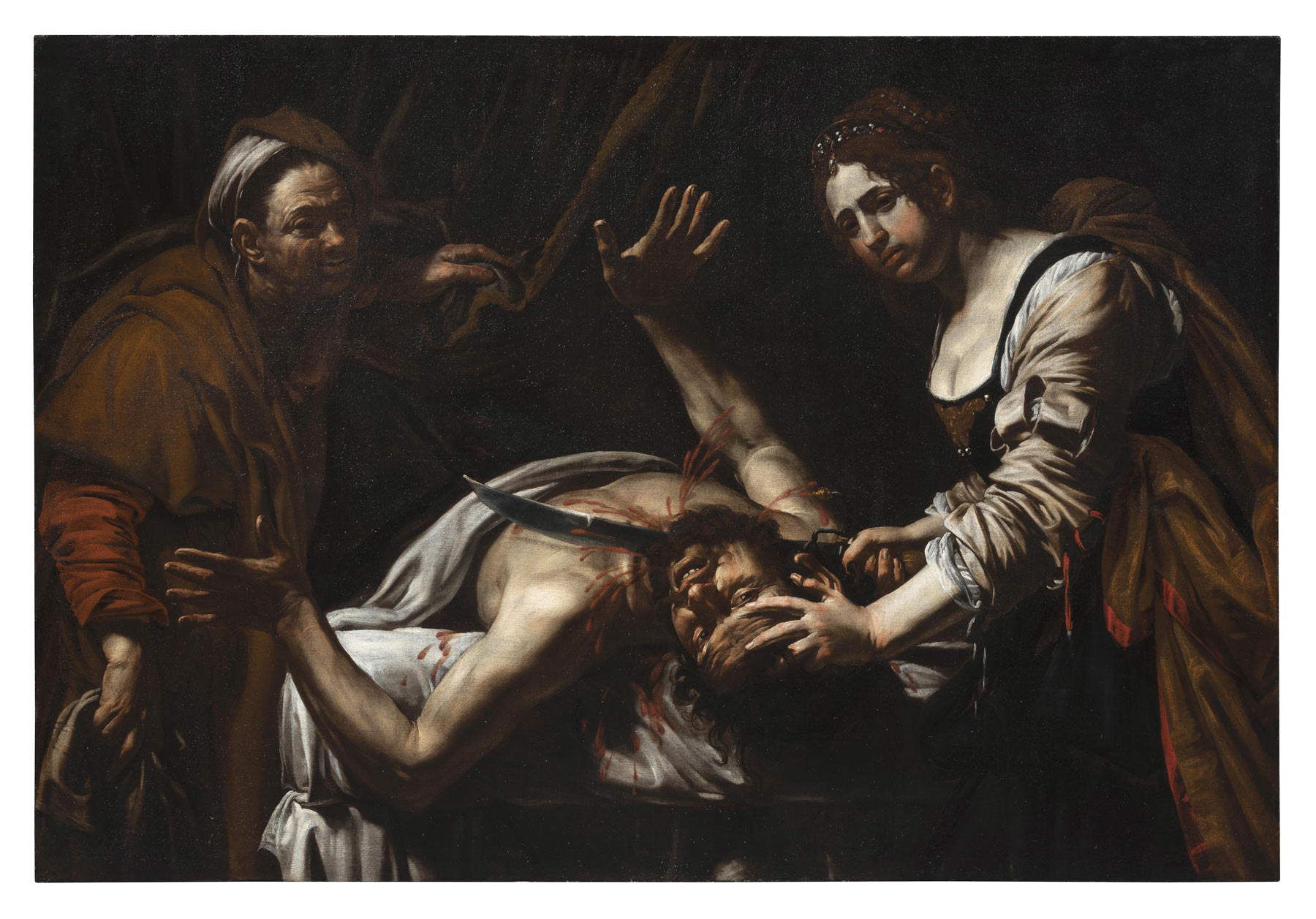

Il celebre dipinto di Capodimonte raffigura con crudezza il momento dell’uccisione di Oloferne da parte di Giuditta e della sua ancella Abra: una rappresentazione che s’ispira nettamente al famoso capolavoro con lo stesso soggetto realizzato da Caravaggio e conservato a Palazzo Barberini. Artemisia sceglie quindi di fermare sulla tela il momento esatto della decapitazione e non le frequenti rappresentazioni a uccisione già avvenuta, con Giuditta che esce dalla tenda dove il gesto era stato compiuto portando tra le mani o in una cesta la testa decapitata di Oloferne.

Maria Cristina Terzaghi sostiene che il dipinto si è fatto “teatro di un’immedesimazione quasi totale” nei riguardi dell’omologo dipinto di Michelangelo Merisi. Come spiega la studiosa, l’opera di Caravaggio si focalizza sull’urlo straziato di Oloferne, equilibrato tuttavia “dall’intatta bellezza dell’eroina”, che taglia la testa del generale in maniera quasi composta (anche se con un’espressione di ribrezzo per il sangue che schizza dal collo); quella di Artemisia pone invece l’accento sullo sforzo fisico e sulla violenza sia di Giuditta che dell’ancella, le quali si aiutano l’una con l’altra, complici dell’atto. Mentre Giuditta tiene ferma con una mano la testa del generale prendendolo per i capelli e con l’altra impugna con forza la spada per decapitarlo, l’ancella partecipa attivamente all’azione, cercando di immobilizzargli le braccia per facilitare il compito all’altra. Oloferne però tenta di fuggire al suo destino afferrando il colletto di Abra, anche se ormai il taglio è già stato compiuto, come si può notare dal copioso sangue che ha già impregnato il lenzuolo bianco sul quale è sdraiato. Gli occhi che guardano nel vuoto e la bocca semiaperta fanno inoltre intendere che l’uomo sta esalando l’ultimo respiro prima di morire. La forza e l’impeto che mettono le due donne nel gesto è inoltre sottolineato dalle maniche degli abiti fatte su, che lasciano scoperti gli avambracci di entrambe. Si viene così a creare un incrocio di braccia nude dei tre personaggi che dà un ulteriore dinamismo alla scena.

È da sottolineare poi che Artemisia raffigura nel dipinto di Capodimonte le due donne come coetanee, a differenza di Caravaggio che nella sua Giuditta rappresenta l’eroina (in questo caso la sola a compiere la decapitazione) come una giovane fanciulla, mentre l’ancella, una rugosa vecchia, osserva inorridita la scena con un drappo tra le mani dentro cui nascondere la testa del generale, come a voler imprimere nel suo volto il raccapriccio di un qualsiasi osservatore che assiste alla cruda azione. Le due donne di Artemisia si differenziano tuttavia per la posizione sociale espressa attraverso i loro abiti: blu, elegante e guarnito d’oro quello di Giuditta, rosso e più semplice quello dell’ancella.

La storia di Giuditta e Oloferne è nota: tratta dall’Antico Testamento, racconta che durante il regno di Nabucodonosor, la bella e ricca Giuditta, rimasta vedova, decide di liberare la sua città, Betulia, posta sotto assedio da lungo tempo dal generale assiro Oloferne. Accompagnata dalla serva Abra, la giovane ebrea si offre volontaria per andare nel campo avversario, fingendo di voler tradire i suoi concittadini rivelandogli il loro punto debole. Il generale cade nel tranello, convinto anche di poterla possedere; dà un banchetto in suo onore e, una volta rientrato nella tenda, ubriaco di vino, si addormenta profondamente. A quel punto Giuditta, che era entrata con lui nella tenda, afferra la spada e lo decapita e successivamente porta in mostra la testa al suo popolo. Quest’ultimo, forte del successo della donna, sconfigge infine gli assiri sconvolti dalla morte del loro generale. Secondo l’Antico Testamento l’ancella sarebbe rimasta fuori dalla tenda con in mano il sacco pronta per nascondere la testa decapitata, e non avrebbe partecipato dunque così attivamente all’uccisione come si vede invece nel quadro di Artemisia.

Per quanto riguarda la datazione del dipinto di Capodimonte, rimane ancora incerta: viene generalmente collocata all’inizio del soggiorno fiorentino come una risposta più o meno diretta alla violenza subita da parte di Agostino Tassi o comunque come riflesso di un’elaborazione psicologica del fatto. Tenendo conto che il processo per lo stupro si tenne nel 1612, è possibile datare l’opera intorno al 1613, ma è stata recentemente avanzata da Francesca Baldassarri l’ipotesi di datare il dipinto più avanti, al 1617, per un pagamento del 31 luglio 1617 corrisposto a Firenze dallla gentildonna Laura Corsini ad Artemisia per una Giuditta che la studiosa ha proposto di identificare proprio con quella di Capodimonte.

Il tema di Giuditta che decapita Oloferne è stato inoltre riproposto da Artemisia Gentileschi in un’altra versione, oggi conservata alle Gallerie degli Uffizi. Molto simile nella composizione, tanto che gli studiosi si divisero inizialmente tra chi sosteneva che quest’ultima fosse antecedente alla versione napoletana e chi sosteneva il contrario, la versione fiorentina appare più curata e sontuosa rispetto a quella napoletana. Il dibattito sulla cronologia si risolse grazie alle indagini tecniche compiute sul dipinto di Capodimonte, che rivelarono numerosi pentimenti, a differenza del dipinto degli Uffizi che invece ne è privo. È chiaro quindi che la versione napoletana è antecedente all’altra. Databile al 1620 circa, anche il dipinto degli Uffizi rappresenta il momento della decapitazione di Oloferne ad opera della coraggiosa Giuditta. Si ritrovano qui l’incrocio delle braccia nude dei tre personaggi, il generale riverso sul letto già macchiato di sangue, la spada che affonda nel suo collo, la complicità di Giuditta e dell’ancella Abra, anche qui raffigurata giovane. Si nota il colore diverso degli abiti delle due donne (giallo quello di Giuditta e blu quello di Abra) e l’aggiunta di un bracciale in oro sul braccio nudo di Giuditta, nonché un drappo rosso sul corpo di Oloferne, ma la pittrice non esita ad inserire un dettaglio cruento, come gli schizzi di sangue che come spesse linee escono dal collo e poi in goccioline sparse fino a macchiare il petto della stessa eroina. Terminato a Roma dove la pittrice era tornata dopo la sua permanenza a Firenze e dove aveva potuto venire ancora a contatto con le opere caravaggesche, il dipinto degli Uffizi, commissionatole dal Granduca Cosimo II de’ Medici, venne inizialmente disprezzato per il suo crudo realismo, al punto che gli venne negato l’onore di essere esposto in Galleria. E solo grazie all’amico Galileo Galilei, Artemisia riuscì a ottenere, seppur con grande ritardo, il compenso pattuito al momento della commissione da parte del Granduca che però appena dopo l’esecuzione del dipinto morì, nel 1621.

Che il soggetto di Giuditta e Oloferne sia stato caro ad Artemisia in quanto anche in minima parte legato alla sua esperienza personale è imprescindibile, ma a prescindere dalla datazione esatta e dalla recente rilettura secondo il contesto storico-artistico dell’epoca, la Giuditta che decapita Oloferne è uno dei capolavori più grandi della storia dell’arte di tutti i tempi ed evidente testimonianza di una donna artista indipendente che si fece spazio per le sue alte capacità pittoriche in un mondo prettamente maschile.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.