La storia del lungo rapporto fra uomo e animale nel Museo Anatomico Veterinario di Pisa

Quando nel 1727 Caspar Friedrich Neickel pubblica il suo trattato Museografia, sancendo per la prima volta l’utilizzo del termine per le scienze museologiche, nel vasto repertorio che accompagna il suo libro, elenca minuziosamente i musei, gli studi e le collezioni presenti in Europa. Tra questi, grande importanza, se non preminente, rivestono i musei scientifici, che rispondono a quel gusto del sapere enciclopedico e alle nuove concezioni che l’era dei Lumi stava propagando. Nella nostra contemporaneità, invece, i musei scientifici, salvo forse quelli di storia naturale, non sembrano suscitare lo stesso entusiasmo. Eppure, la loro importanza non dovrebbe essere messa in discussione, poiché non solo contengono spesso cimeli che rievocano scoperte e formulazioni teoriche, ma si pongono anche come un ponte tra la cultura scientifica e quella umanistica. Queste istanze si riscontrano frequentemente nei musei universitari, nati come appendici didattiche e oggi custodi di preziose testimonianze sullo studio delle scienze nel corso del tempo. Il Museo Anatomico Veterinario dell’Università di Pisa ne è una plastica dimostrazione.

Collocato all’interno del Dipartimento di Scienze Veterinarie, il museo nasce con il precipuo scopo di documentare le particolarità anatomiche degli animali domestici, in particolare mammiferi allevati dall’uomo con finalità economiche. Sebbene sia difficile stabilire con precisione l’anno di fondazione, il museo è stato testimone muto dell’inizio della storia della medicina veterinaria nell’Università di Pisa. Già nel XVIII secolo, nella città della Torre Pendente, si erano distinti alcuni eruditi nel campo dell’ippologia, la scienza legata allo studio del cavallo. Tuttavia, bisognerà aspettare fino al 1818, anno in cui il bolognese Vincenzo Mazza, già veterinario della grande armata di Napoleone, decise, dopo la caduta dell’Imperatore, di aprire a Pisa una scuola privata di zooiatria. Nonostante il prestigio dello studio, che coinvolse importanti figure come il chimico Giuseppe Branchi e il botanico Gaetano Savi (peraltro figura fondamentale per le vicende del museo e dell’orto botanico di Pisa), la sua storia si concluse nel 1821.

Passano ben 18 lunghi anni prima che, nel 1839, Melchiorre Tonelli, veterinario comunale e addetto alla Cavalleria e alle Razze Equine Imperiali, dia vita alla prima cattedra di zooiatria, aggregata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università pisana. Anche questa esperienza fallirà nel 1851 con la soppressione della cattedra. Ma nel 1859 il governo decide di formare a una sezione agrario-veterinaria, collegandola alla Facoltà di Scienze Matematiche e Naturali dell’Università, dando inizio finalmente alla cattedra di Veterinaria e Pastorizia.

Nel 1874, con l’introduzione di nuove discipline, lo studio si affranca dalle scienze agrarie e si costituisce come struttura autonoma nella Regia Scuola Superiore di Veterinaria. In questo nuovo spazio vengono organizzati i preparati anatomici, ovvero parti ottenute dalla dissezione di un cadavere e trattate per essere conservate, raccolti in questi lunghi anni dei quali i più vecchi risalgono all’insegnamento di Mazza. Nasce così di fatto il primo embrione del Museo Anatomico Veterinario, che si arricchirà notevolmente con nuovi preparati, in particolare nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Tuttavia, questo afflusso viene frenato nel nuovo secolo dall’impiego della formalina per conservare i pezzi anatomici, rendendo obsoleto quindi l’impiego dei preparati. A ciò si aggiunga che, sfortunatamente, durante il secondo conflitto mondiale le necessarie cure per la conservazione dei modelli vengono trascurate e i reperti subiscono danni, forse anche a causa di atti vandalici, con la perdita di parte dell’importante patrimonio. Nel 1965 il museo viene trasferito nella nuova Facoltà di Medicina Veterinaria, in località Le Piagge, dove tuttora si conserva.

Oggi la visita al Museo offre un’esperienza di rara suggestione, poiché distribuito in un unico vasto ambiente, ricolmo di antiche vetrine in legno risalenti alla fine del XIX secolo, che restituiscono l’atmosfera di un museo fermo nel tempo, in una sorta di musealizzazione degli allestimenti. Al suo interno sono conservati non meno di 900 reperti di animali, appartenenti a specie di cui l’uomo si è servito o accompagnato nel corso della sua storia, come gli animali da allevamento, da compagnia e da trasporto o da soma. La specie più presente è quella del cavallo, che ha rivestito nel corso della storia dell’umanità un ruolo fondamentale per lo sviluppo della civiltà in vari campi.

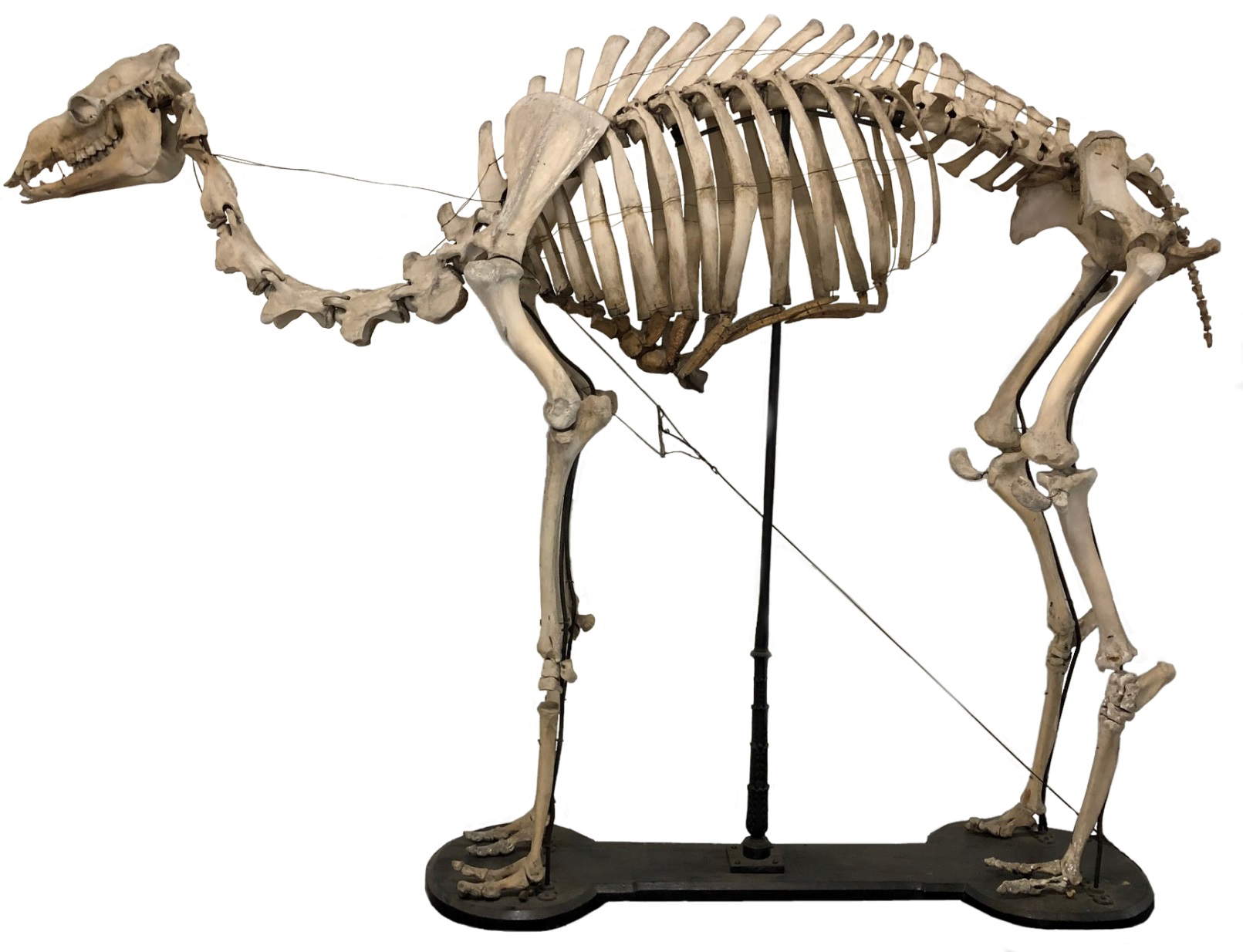

Ad accogliere il visitatore fin dai suoi primi passi nel museo ci sono scheletri completi di animali di grande taglia. Gli scheletri, oggi come allora, venivano preparati in vari modi: quello naturale, in cui il corpo veniva fatto decomporre sottoterra, o attraverso un procedimento artificiale, che consisteva nel bollire la carcassa e sbiancare così le ossa.

Nel Museo Veterinario di Pisa, tra gli scheletri completi, si trovano quelli di cavalli, bovini, ma anche esemplari della famiglia dei cervidi, generalmente appartenenti alla fauna che prospera nella tenuta di San Rossore, nei pressi di Pisa. Proprio da questa località provengono i resti dei dromedari. La mandria di “cammelli”, come erano comunemente noti e come li ricorda anche Gabriele D’Annunzio nei suoi versi dell’Alcyone, pare arrivasse in Toscana già nel XVII secolo come dono destinato alla famiglia granducale. Acclimatatisi, furono successivamente rinfoltiti per essere utilizzati anche nei lavori agricoli, arrivando a contare circa 200 unità. Purtroppo, durante la seconda guerra mondiale furono vittime dell’incuria e usati come carne da macello dalle truppe tedesche, si estinsero dal parco definitivamente negli anni Sessanta. In tempi recenti, però, alcuni esemplari sono stati reinseriti. Nel museo si conservano due scheletri di dromedario, un adulto e un cucciolo, oltre ad altri animali esotici estinti.

Tra le differenti collezioni, si trova la sezione della cranioteca, dove sono disposti i crani di numerosi animali, tra cui il delfino, il bufalo, la tigre e l’umano, che permettono confronti immediati. Interessante è anche la preparazione del cranio esploso, cioè disarticolato in tutte le sezioni che lo compongono. Questa tecnica viene eseguita con vari metodi, uno dei più comuni consiste nel mettere nel foro occipitale dell’animale dei semi di fagioli o piselli, per poi otturare la cavità con un turacciolo inumidito. I semi, germogliando, esercitano pressione e separano le ossa in maniera naturale senza incidere sull’anatomia delle stesse.

Significativa è anche la collezione di denti di carnivori, equidi e ruminanti, poiché, a seconda dello stato di usura, è possibile ricavare l’età dell’esemplare. Nelle vetrine, i reperti, spesso muniti dei loro antichi cartigli, sono classificati secondo il loro apparato di appartenenza. In una grande vetrina sono contenuti organi cavi di grandi dimensioni dell’apparato digerente di diversi animali.

I preparati insufflati vedono gli organi posti su supporti metallici e poi riempiti d’aria e lasciati seccare in posizione. Questo consente di mostrare l’organo nella sua dimensione reale, come l’intero intestino tenue di grandi erbivori che mantiene le proprie caratteristiche morfologiche. Fondamentali furono nel passato i preparati di arti anteriori e posteriori, per lo studio della podologia animale, necessaria per una società che trovava negli animali il principale mezzo di trasporto e di forza lavoro nei campi. Questi preparati evidenziano i sistemi scheletrici, i legamenti e le articolazioni, le arterie e le vene, e numerosi altri aspetti.

Una ricca selezione di cuori di varie specie animali è esposta nel museo, taluni presentati in sezione e preparati con la tecnica dell’insufflazione o dell’iniezione, che prevede l’inserimento di cera e arsenico per consolidare il sistema vascolare arterioso e venoso, mentre esternamente venivano rivestiti di pigmenti colorati.

Una delle collezioni più rare è quella di placente, in gran parte di bovini e piccoli ruminanti. Ma forse il pezzo più stupefacente è la placenta di dromedario, di notevole estensione, che mostra la circolazione materno-fetale e il cordone ombelicale. Un’altra rarità esposta nel museo è la collezione teratologica, che prende il nome dalla scienza che studia le alterazioni del corredo genetico, causa di malformazioni che modificano la normale struttura anatomica e funzionale degli organi.

Altri reperti mostrano il complesso testa-collo-torace, rendendo visibile l’apparato scheletrico degli animali, la muscolatura e la collocazione di alcuni organi, mentre altri ancora espongono l’apparato riproduttore, mostrato isolato e conservato in vari modi o inserito in complessi più vasti che identificano più regioni corporee.

Ancora numerose sono le collezioni utilizzate in passato per la didattica, ma che continuano a offrire un utile supporto allo studio e risultano comunque interessanti anche per il visitatore non pratico della materia.

Il museo è dotato anche di un laboratorio didattico per studenti di ogni età, dove, attraverso il confronto di parti scheletriche, cranio o arti, è possibile individuare e mostrare le differenze interspecifiche tra i vari animali, nonché il rapporto che intercorre tra l’animale domestico e il suo progenitore selvatico. Inoltre, la visita è resa maggiormente accessibile da un’audioguida online, consultabile tramite telefono o tablet, permettendo ai visitatori di fruire autonomamente delle varie collezioni museali.

Nonostante il Museo Anatomico Veterinario dell’Università di Pisa abbia collezioni specifiche che non sempre risultano di facile lettura, grazie alla suggestione dei suoi spazi fermi nel tempo e alla moltitudine di reperti di alta valenza scientifica e didattica, capaci anche di raccontare aspetti storico-culturali del nostro passato, riesce ad avere un grande fascino e interesse, dimostrando l’inestricabile rapporto che da sempre contraddistingue la nostra civiltà: quello tra essere umano e animale.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea, alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio.