L'actualité de Giovanni Urbani. Un texte de Giorgio Agamben avec une préface de Bruno Zanardi.

Dans mon article récemment publié dans Finestre sull’Arte, j’ai repris un article très intéressant d’Andrea Carandini publié le 21 août dernier dans ’Il Corriere della Sera’ dans lequel l’archéologue romain écrit sur la grande question civile et culturelle de la protection et de la mise en valeur du patrimoine artistique. Un article dans lequel Carandini aborde également, dans sa dernière partie, la question complexe de la conservation de Pompéi. Pour ma part, j’ai cité une opinion exprimée par John Urbani il y a un demi-siècle sur le “problème de Pompéi”. À savoir que ce site ne peut être conservé que s’il est considéré pour ce qu’il est à toutes fins utiles. Une ville. En ruines, mais une ville quand même. Ce qui obligerait (j’ajouterais, aujourd’hui, 2023) à la libérer de l’économie indécente du tourisme de masse dont elle est victime grâce à la “valorisation” voulue par l’ancien ministre Franceschini et, à partir de là, à trouver le moyen d’aller dans la direction indiquée par Carandini. C’est-à-dire intervenir sur les élévations de la domus et en faire “un ensemble continu”. Un thème pour les géants de l’architecture, afin de conjuguer esthétiquement, critiquement et technologiquement la conservation d’une ville bimillénaire avec celle d’aujourd’hui, et ce sans avoir recours aux matériaux “architecturaux” habituels, comme le béton (armé ou non). comme le béton (armé ou non), les bandes d’acier corten crétinisées et faussement rouillées, les pots de peinture “vert nature” et tout ce qui est d’une incongruité et d’une tristesse désolantes, conçu par l’un des 153 architectes.692 architectes diplômés (CNAPPC) que compte aujourd’hui l’Italie: environ un par km2 si l’on retranche des 302 073 km² de sa superficie les lacs, les fleuves, les sommets montagneux, les rives des Apennins qui ne sont plus cultivées et font donc de plus en plus l’objet d’une sorte de reforestation amazonienne, etc.

Cela dit, on pourrait ajouter que l’actuel directeur de Pompéi, Gabriel Zuchtriegel, dans ses notes autobiographiques, a toujours placé les livres de Giorgio Agamben parmi ses lectures formatrices. Mais il ne sait manifestement pas que le philosophe romain a toujours désigné John Urbani (1925-1994) comme l’un de ses maîtres, la meilleure intelligence qui se soit consacrée à la préservation de notre patrimoine artistique au cours du dernier demi-siècle, et qui a également développé, à partir de la direction de l’Institut central de restauration, un modèle parfait pour sa protection. La conservation planifiée et préventive du patrimoine en relation avec l’environnement. Un modèle défini en détail qui s’adapte parfaitement au problème de Pompéi, celui-là même que Carandini a également mentionné dans le “Corriere” en parlant de “maintenance planifiée”. Je publie donc pour les lecteurs de “Finestre sull’Arte” un essai d’Agamben sur Urbani. Pour trois raisons différentes.

La première est d’honorer Zuchtriegel pour son intérêt philosophique et de lui faire découvrir une partie de l’œuvre d’Agamben qui lui est manifestement inconnue. Pour qu’il puisse mesurer son propre rôle de directeur de Pompéi à l’aune de la figure d’un rare directeur qui s’est préparé à l’être, à savoir Urbani. Ensuite, pour faire comprendre à ceux qui ont lu “Finestre sull’Arte” les études et la profondeur de pensée que tout directeur doit avoir pour être en mesure de mener à bien la tâche non simple de recomposer cet oxymore particulier qu’est la conservation du passé dans le présent. Enfin, préciser que la conservation d’un patrimoine artistique qui s’est stratifié à l’infini au cours des millénaires en Italie et chez les Italiens est une entreprise d’une énorme difficulté technique, scientifique, organisationnelle et, bien sûr, de pensée. Une clarification que, malheureusement, aucune université, école du patrimoine, etc. n’a été en mesure de faire. En effet, si ces écoles existaient et fonctionnaient, elles auraient depuis longtemps enseigné à leurs étudiants que la découverte d’un cadavre brûlé à Pompéi, c’est-à-dire dans une ville ensevelie par la lave du Vésuve, n’est pas un événement culturel ou anthropologique rare, puisqu’il existe déjà des milliers de cadavres de ce type en vue (“sites de Pompéi”), tous rendus en plâtre selon le même système que celui mis au point par Giuseppe Fiorelli en 1863, il y a exactement cent soixante ans. Et même l’existence de cette école il y a longtemps aurait évité les déclarations excitées du ministre de service face à un autre pauvre cadavre carbonisé. Qu’il dise aux journalistes et aux télévisions: “Pompéi est un site qui ne cesse de nous réserver des surprises”. Et peut-être, ajouterai-je en passant, ces écoles auraient-elles aussi évité le récent passage (fuite ?) du chef de cabinet de la Mibac dans la Ligue de football, c’est-à-dire dans une organisation où un but est un but, un footballeur est un footballeur, un grand footballeur est un grand footballeur, et un cadavre brûlé, quand on en trouve un dans une surface de réparation, est un cadavre brûlé.

Bruno Zanardi

Actualité de John Urbani

de G. Urbani, Per una archeologia del presente, Skira, Milan, 2012

1. ARCHEOLOGIE

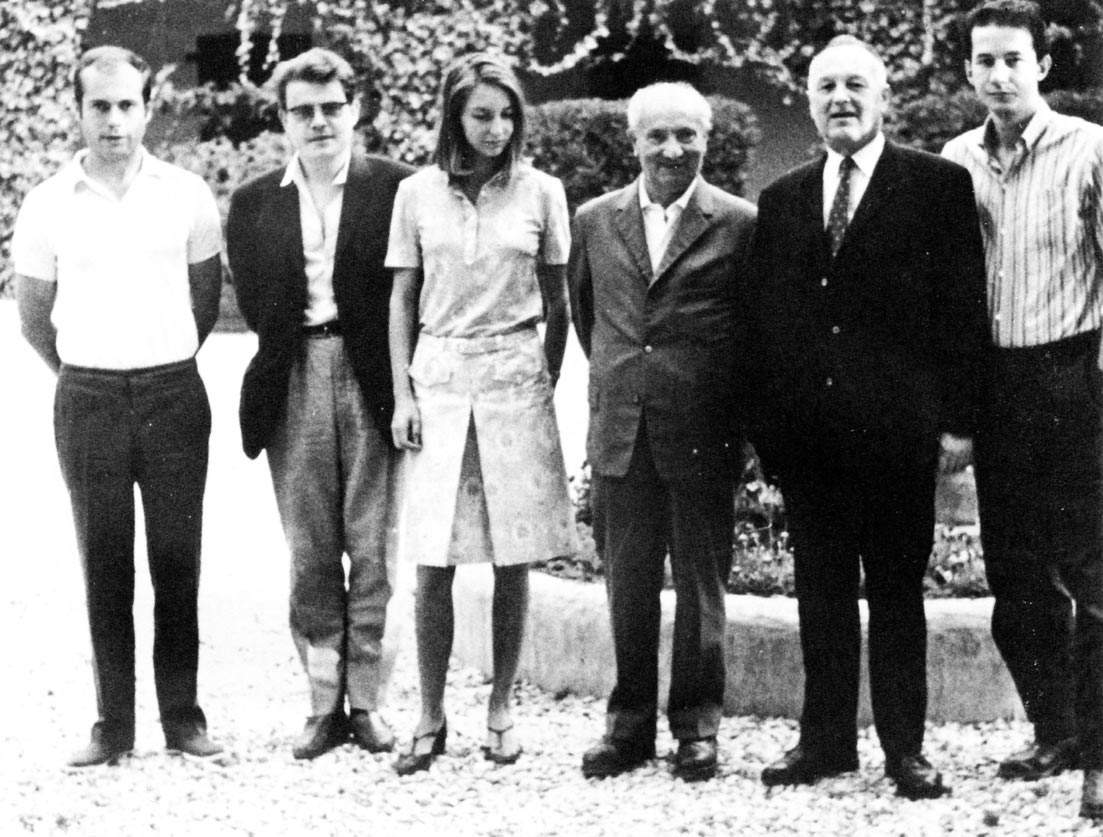

Ces dernières années, la figure de John Urbani a acquis une aura d’exemplarité, non seulement pour son engagement public en tant que directeur de l’Institut central de restauration, mais aussi - comme c’est généralement le cas lorsque la culture italienne veut compenser le mépris particulier qu’elle réserve à ceux qu’elle ne parvient pas à assimiler - pour sa biographie. De sorte que - grâce aussi à l’évocation passionnée de Raffaele La Capria - le dandy “beau et maudit” a côtoyé le fonctionnaire impeccable, le glamour de l’existence privée a recouvert de son ombre la ponctualité sévère de la vie publique.

Débarrassé de cette fausse dichotomie, le présent ouvrage [G. Urbani, Per una archeologia del presente, Skira, Milan, 2012], qui rassemble une sélection significative, quoique certainement incomplète, de ses essais et articles sur l’art, nous permet de découvrir Urbani pour la première fois peut-être pour ce qu’il était: non pas tant - ou pas simplement - un extraordinaire esprit philosophique, à bien des égards en avance sur la culture philosophique italienne de ces années-là, et un critique d’art à tous égards exceptionnel, mais plutôt et avant tout un homme déterminé à porter un regard lucide sur le temps - obscur comme l’est peut-être tout temps pour ceux qui ont décidé d’en être intransigeamment contemporains - dans lequel il a été amené à vivre. Le titre “Pour une archéologie du présent” (qui est celui d’Urbani) veut rendre justice à cette lucidité et à cette décision, si difficiles à exercer à un moment de l’histoire italienne où les cultures communiste et catholique s’apprêtaient à étouffer toute altérité possible dans leur étreinte palintrope.

Le plan d’immanence sur lequel Urbani cherche sa confrontation avec le présent est l’art - mais l’art compris archéologiquement comme le passé de l’humanité. Il ne s’agit pas ici d’une simple reprise du théorème hégélien sur la mort de l’art, qu’Urbani n’accepte que dans la mesure où il le précise et le décline par des corollaires inédits. L’art est, certes, comme chez Hegel, quelque chose de passé, mais il n’est pas mort, puisque c’est précisément dans le rapport à ce passé que se joue le destin et la survie de l’humanité. C’est précisément dans la mesure où il est un passé - dit le premier corollaire - que l’art se trouve dans l’impossibilité de mourir.

C’est ici que le terme “archéologie”, qu’Urbani utilise avant que Foucault n’en fasse un terme technique dans sa pensée, acquiert sa signification stratégique. En effet, l’archéologie définit ce caractère de notre culture par lequel elle ne peut accéder à sa propre vérité qu’à travers une confrontation avec le passé. Cette définition peut certes apparaître comme la conséquence de la déformation professionnelle d’un homme qui avait choisi de consacrer sa vie à la préservation de l’art du passé. Mais il n’en est rien (ou pas seulement). Pour Urbani, l’archéologie est une composante anthropologique essentielle de l’homme occidental, compris comme cet être vivant qui, pour se comprendre, doit se confronter à ce qui a été. Plus radicalement encore que chez Foucault, l’archéologie définit, c’est-à-dire la condition de l’homme qui se trouve aujourd’hui pour la première fois confronté à la totalité de son histoire et qui pourtant - ou peut-être justement à cause de cela - ne peut accéder au présent. La question qui guide toute l’interrogation d’Urbani est donc la suivante: “quel est le sens de la présence du passé dans le présent ?”, où la formule apparemment contradictoire (“présence du passé dans le présent”) n’est rien d’autre que l’expression la plus rigoureuse de la situation historique d’un être vivant qui ne peut survivre qu’à travers “l’intégration matérielle du passé” dans son propre devenir spirituel. Mais la formule signifie aussi que le seul lieu possible du passé est, bien sûr, le présent et, en même temps et tout aussi évidemment, que la seule voie d’accès au présent est l’héritage du passé, que vivre son présent, c’est nécessairement savoir vivre son passé.

Il est significatif qu’Urbani, en choisissant une phrase de Platon comme épigraphe de son livre Intorno al restauro, la modifie consciemment en traduisant le mot grec arché, qui signifie “origine, principe” (et aussi “commande”), par “passé”: "Le passé est comme une divinité qui, présente parmi les hommes, sauve tout ce qui existe. Le principe, l’arché, n’est pas un simple commencement qui disparaît ensuite dans ce qu’il a engendré ; au contraire, précisément parce qu’elle est passée, l’origine ne cesse de commencer, c’est-à-dire de commander et de régir non seulement la naissance, mais aussi la croissance, le développement, la circulation et la transmission - en un mot: l’histoire - de ce qui est engendré.

C’est dans cette perspective qu’il faut prendre au sérieux le paradoxe d’Urbani, selon lequel l’art est quelque chose du passé - il est, pour ainsi dire, le chiffre même du passé de l’humanité - et pourtant, précisément à cause de cela et dans la même mesure, ce dont on a le plus besoin dans le présent. Foucault a écrit un jour que ses recherches archéologiques sur le passé n’étaient que le champ d’ombre de son interrogation théorique sur le présent. Ce qui, chez le philosophe français, est un critère de méthode, semble chez Urbani acquérir une consistance ontologique, comme si le passé et le présent non seulement n’étaient pas intellectuellement séparables, mais coïncidaient ponctuellement en fonction de l’être et du lieu. Comme le dit la fin de l’article qui donne son titre à ce livre, le présent est quelque chose comme une “couche archéologique”, “humaine et vraie seulement si nous parvenons à la ”fouiller“, si nous parvenons à la ”mettre à nu“, c’est-à-dire à faire de la terre de sa terre, et à l’utiliser comme une source d’inspiration.c’est-à-dire à faire de la terre avec ses illusions et à déterrer ses idoles stupides comme de pauvres meubles, d’où, le mythe étant tombé, la trace de ce que nous sommes réellement reste avec la poussière et indestructible comme elle l’est”.

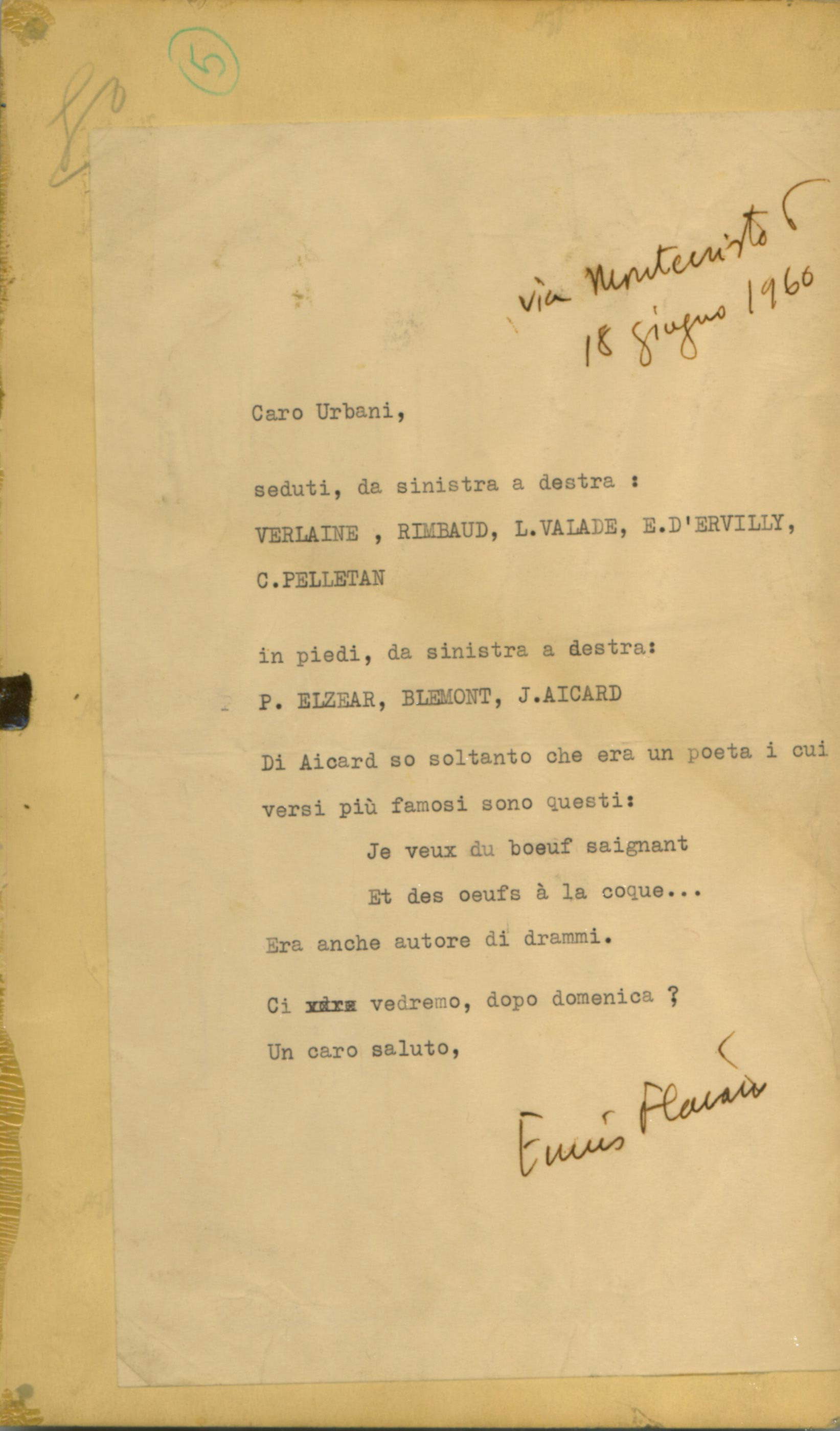

2. L’ART ET LA CRITIQUE

Au théorème hégélien sur la mort de l’art, Urbani ajoute un autre corollaire important. L’art n’a pas simplement cessé d’exister, mais s’est transformé en une réflexion critique sur l’art. Dès 1958, un grand historien de l’art, Sergio Bettini, écrivait que “jamais peut-être auparavant il n’est apparu clairement à quel point il est inévitable que le problème de l’art et le problème de la critique convergent”. Urbani absolutise cette convergence et l’utilise comme le chiffre qui lui permet de décoder les complications apparentes et les ambiguïtés pas toujours édifiantes de l’art qui lui était contemporain (et qui, à l’état larvaire, continue de l’être pour nous). L’identification de l’art et de la critique est devenue possible au moment où, par un lent processus de métamorphose - coïncidant avec la naissance et le développement de l’esthétique moderne - l’art s’est transformé en une “représentation objective du sentiment esthétique”, uniquement en tant qu’objet d’évaluation et d’estime.

Si l’œuvre d’art n’est rien d’autre que la représentation du sentiment esthétique et si celui-ci est inséparable du jugement esthétique qui le perçoit et le vérifie, alors l’être-œuvre de l’œuvre d’art s’efface et se résout nécessairement en une opération critique sur l’art. “L’art contemporain, écrit-il, dans la mesure où il se donne à lui-même comme objet d’une telle représentation - c’est-à-dire dans la mesure où il naît comme réflexion critique sur l’art - produit des œuvres qui sont, pour ainsi dire, déjà annulées, c’est-à-dire non pas des œuvres, mais des représentations objectives d’une investigation achevée dans sa réalisation, et donc non plus explicable”. C’est dans ce sens qu’Urbani lit la célèbre devise de Desanctisian selon laquelle “l’art meurt, la critique naît”: la critique naît de la rupture de l’unité originelle de l’art, de la science et de la technique dans l’œuvre et n’est donc rien d’autre qu’une “ruse de la raison” pour maintenir un rapport entre eux, mais “rien d’autre que tout rapport, parce qu’il n’y a pas de rapport”. que toute relation, parce qu’elle est fictive, parce qu’elle est fondée sur ce que l’art, la science et la technique ne sont plus, c’est-à-dire qu’ils ont cessé d’être précisément cela à partir du moment où la critique est née de l’art".

C’est dans l’essai de 1960 sur Burri que la transformation de l’art en réflexion critique est saisie et illustrée de manière flagrante. Contre l’interpétation insultante - et malheureusement toujours d’actualité - du readymade comme œuvre d’art, Urbani rappelle que “Duchamp avait la conscience précise de ne pas opérer en tant qu’artiste, mais en tant qu’idéologue ou, si l’on préfère, en tant que philosophe au sens originel: essayant d’inverser en actes sa propre ligne de pensée. En tant que ”non-artiste", il a compris que dans les conditions de la pensée moderne, la possibilité d’une représentation artistique de la réalité à travers des objets n’était plus possible. Le chemin de l’art vers la réalité est inexorablement bloqué par un obstacle insurmontable. Cet obstacle, c’est l’art lui-même, constitué au fil des siècles dans la pensée occidentale comme une “réalité autonome”. Une réalité indifférente et différente de la réalité naturelle, mais presque aussi différente que celle-ci à percevoir et à subir dans sa pure évidence phénoménale, dans son appareil formaliste. Il était donc inutile d’inventer une autre forme d’art: l’inconciliabilité de l’art et de la réalité ne cesserait pas tant que la conscience humaine n’aurait pas trouvé une toute nouvelle façon d’affronter la réalité. Cette nouvelle manière, dont l’intuition reste parmi les plus ingénieuses de la pensée moderne sur l’art, Duchamp l’a expérimentée avec des actes existentiels réels, que l’on peut appeler readymades, et non avec la “peinture” ou la “sculpture”. En effet, pour créer un readymade, il fallait que l’acte de création soit en quelque sorte transporté du domaine de l’art au domaine de la réalité, où il donnerait aux objets une signification toute nouvelle: celle d’être différents d’eux-mêmes dans la mesure où ils seraient individués, élus, refaits ou plutôt fabriqués à la manière originelle de la poièsis".

On ne comprend rien au destin historique singulier qui a conduit à la naissance du musée d’art contemporain (phénomène sur lequel Urbani ne se lasse pas d’ironiser) et au métissage singulier des artistes et des conservateurs qui en a résulté, si l’on ne réfléchit pas à ce qu’Urbani avait déjà prophétisé au début des années 1960: la confusion - certainement pas accidentelle - entre art et réflexion critique et l’éclipse de la dimension de l’œuvre qui en découle. Et les artistes et les conservateurs feraient bien de réfléchir à ce diagnostic précoce, au lieu de s’obstiner à présenter, on ne sait par quelle naïveté ou quel cynisme, leurs opérations critiques - en tout cas répétitives par rapport au geste de Duchamp - sur l’art en tant qu’œuvres d’art, et en tant que pensées ou “concepts” ce qui n’est rien d’autre que l’ombre que la dissolution de l’œuvre projette sur la fabrication de l’art. Le droit romain connaissait la figure du curateur, qui complétait par sa déclaration l’incapacité légale des mineurs, des fous, des prodigues et des femmes: dans la perspective d’Urbani, c’est en raison d’une irresponsabilité similaire face à leur propre tâche historique que les artistes et les curateurs semblent aujourd’hui contraints d’hybrider leurs compétences.

3. HISTOIRE ET POST-HISTOIRE

Il est un autre théorème hégélien sous lequel Urbani inscrit, sous forme de glose, un corollaire significatif: celui de la fin de l’histoire. C’est Alexandre Kojève qui a placé ce théorème au centre de sa pensée, en se demandant, non sans une bonne dose d’ironie, quelle serait la figure de l’humain dans le monde post-historique, une fois que l’homme, ayant achevé le processus historique d’humanisation, serait redevenu animal. Tant que le processus historique d’anthropogenèse n’est pas achevé, l’art et la philosophie (Kojève mentionne également le jeu et l’amour) conservent certes leur fonction civilisatrice essentielle ; mais une fois que - comme cela s’est produit, selon Kojève, s’était produit aux Etats-Unis et était sur le point de se produire dans l’ensemble du monde industrialisé - ce processus était achevé, le retour de l’homme à l’animalité ne pouvait que signifier l’éclipse ou la transformation radicale de ces comportements.

En 1968, à l’occasion de la deuxième édition de son Introduction à la lecture de Hegel, Kojève ajoute une note dans laquelle il semble confier au “pur snobisme” japonais la possibilité d’une survie singulière de l’humain à la fin de l’histoire. Dans ces “sommets (jamais dépassés) du snobisme spécifiquement japonais que sont le théâtre Nô, la cérémonie du thé ou l’art des bouquets”, les hommes posthistoriques se sont montrés “capables de vivre dans la fonction de valeurs totalement formalisées, c’est-à-dire complètement vidées de tout contenu ”humain“ au sens d’”historique“”.

Le légendaire snobisme d’Urbani, qui n’a pas manqué de frapper tous ceux qui l’ont connu, a peut-être sa place précisément dans ce pari absolument sérieux: l’humanité européenne ne pourra survivre à la fin de l’histoire que dans la mesure où, dans une sorte de snobisme poussé à l’extrême puissance, elle parviendra à faire de la confrontation avec son passé sa tâche essentielle. La préservation du passé, à laquelle Urbani a consacré son existence de fonctionnaire, acquiert dans cette perspective une signification anthropologique nouvelle et inédite, car il en va de la survie de l’homo sapiens dans son histoire. Entre une Amérique totalement animalisée et un Japon qui ne se maintient humain qu’au prix du renoncement à tout contenu historique, l’Europe pourrait offrir l’alternative d’une culture humaine qui le reste après la fin de son histoire, en affrontant cette même histoire dans sa totalité.

L’article sur Vacchi (1962) recueilli dans ce volume contient des indications décisives dans ce sens. Urbani, qui a peut-être connu la première édition du livre de Kojève (1947), mais certainement pas la note apposée à la deuxième édition, commence par un pronostic sans réserve sur la consommation de l’histoire de l’Occident et sur le devenir de l’histoire: “Cette couche dense d’irréalité (appelez-la, si vous préférez, Histoire), après une croissance vertigineuse de quelques décennies, maintenant, par des signes clairs et indubitables, ne croît plus. Le rythme de sa vie a changé: la succession rapide des grandes pensées et des actes héroïques a été remplacée par le temps immobile de la conscience de soi. Ce retour sur soi du monde de l’histoire est une solidification, un rapprochement autour du monde de la nature, non plus comme un sédiment culturel ou une peau archéologique, mais presque comme l’algue et le coquillage s’incorporent à la roche. Et donc aussi une mort, une descente dont on ne revient que sous la forme d’une statue de sel. Et en même temps, c’est le début d’une mutation inconcevable: la transformation de l’irréel en réel ; le devenir ”nature“ de l’histoire”.

La tâche - ou plutôt, selon les termes moins optimistes d’Urbani - l’“espoir” que cette situation posthistorique semble réserver comme héritage à l’humanité (et, en particulier, à ceux qui pratiquent encore l’art ou y réfléchissent) est que “de cette pétrification fatale de notre histoire, les hommes feront un jour leur propre monde naturel ; et qu’au lieu de déplacer des montagnes et de détourner des fleuves, leur vie, leur histoire impensable consistera peut-être finalement à s’approprier sagement cette ”nature“ qui est la nôtre, à en disposer comme d’une matière première pour leurs desseins imprévisibles” - autrement dit, qu’au lieu de vouloir dominer la nature à travers l’histoire, ils décident d’abord de s’y confronter. Et, en ce qui concerne l’art et son histoire, “le rôle assigné aux vrais artistes est clair et précis: fixer dans sa membrane indestructible le sens ultime de ce qui est perdu, de ce que l’art cesse d’être, et donner à cette forme solidifiée de négation l’énergie capable d’engendrer la prochaine négation”.

Ce n’est que dans cette perspective que l’on peut comprendre la lutte acharnée que, sur des tons parfois ironiques ou apodictiques, Urbani n’a cessé de mener contre l’art contemporain: L’art contemporain doit être critiqué et mis à l’écart, non pas parce qu’il n’a pas une signification et une tâche d’époque, mais, au contraire, précisément parce qu’il se montre incapable d’être à la hauteur et, “au lieu de figer une à une les veines infinies du corps historique de la peinture, et de les livrer ainsi à l’obscur processus de cristallisation qui a lieu dans le monde entier, il faut les mettre à l’abri de la critique et de la critique.obscur processus de cristallisation qui fera de l’histoire d’hier la nature de demain”, elle s’illusionne en croyant pouvoir “réintroduire une lymphe esthétique dans la négation qu’elle a isolée”, cherchant, avec plus ou moins de mauvaise conscience, à produire de “nouveaux phantasmes” d’oeuvres.

Contre cette démission de l’art (qu’il illustre - avec un courage qui donne encore plus de poids à son snobisme - par des noms devenus aujourd’hui de vénérables classiques: Pollock, Fautrier, Burri), Urbani ne cesse de rappeler aux artistes l’urgence de leur tâche posthistorique: “la conscience historique de l’art, dans la forme ultime, englobante et hautement lucide qu’est notre époque, n’a qu’une seule manière positive de se réaliser: en se reflétant elle-même. Ce n’est qu’ainsi, avec cette pression croissante de l’intérieur, qu’elle crée les prémisses de sa propre autodestruction nécessaire. C’est-à-dire qu’elle crée des œuvres dans lesquelles le temps de l’histoire s’est arrêté, mais à l’heure qui englobe toutes les autres dans le quadrant, et toutes les renvoie à la durée d’un ”moment" qui se répète à l’infini.

Cette tâche post-historique n’a cependant d’autre contenu - c’est l’ultime message d’Urbani - que l’histoire, dont l’enjeu est, une fois de plus, le passé: Cette présentification de l’art dans son histoire, qui a commencé comme un processus d’aliénation avec la disponibilité moderne du sentiment esthétique à “tous les styles de toutes les époques”, ne vise certainement pas à se résoudre à l’oubli de l’histoire et à un désintérêt général pour l’art passé, présent ou futur. Au contraire, elle conduira à connaître l’essence du devenir historique de l’art, c’est-à-dire à connaître ce qui reste aujourd’hui voilé dans le concept métaphysique de l’autonomie formelle de l’art. Il va de soi que la réalisation de ce but lointain n’est pas l’affaire des critiques, des historiens ou de toute autre sorte de spécialistes. C’est le faire de l’art qui conduit (la pensée de) l’art dans la bonne direction: se cristalliser peu à peu dans la dimension anhistorique qui lui appartient désormais, dans ce cercle fermé qui lui renvoie de toutes parts l’image de lui-même, où il ne peut donc se retrouver qu’en se niant lui-même".

4. HASARD ET APPARENCE

Il n’est pas étonnant que, dans ce contexte problématique, Urbani se mesure fatalement au thème de la science et de la technique. Un dicton heideggerien qu’il aimait citer était celui tiré du vers de Hölderlin: “là où est le danger croît/ aussi ce qui sauve”, que le philosophe renvoyait précisément à la technique et à son rôle décisif dans le destin de l’Occident. L’essai de 1960 La parte del caso nell’arte di oggi - qui est peut-être le chef-d’œuvre philosophique d’Urbani - constitue une tentative de lire ensemble, dans une argumentation imperméable mais rigoureuse, le destin de la science et de la technologie et celui de l’art.

L’essai commence par le constat péremptoire que l’humanité d’aujourd’hui n’a pas d’autre moyen de se représenter la réalité que comme objet de connaissance scientifique. Placés devant les choses dans leur simple apparence, nous dépassons nécessairement le “mur du visible” pour nous les représenter objectivement selon leurs propres exigences de poids, de taille, de forme, de structure physique. La réalité se présente à nous, c’est-à-dire déjà comme composée d’“objets” connaissables rationnellement et non comme des “choses présentes, simplement offertes à la vue”. Et ce qui est vrai pour la réalité l’est aussi pour les œuvres d’art, que l’esthétique nous a habitués à représenter comme des objets dotés à leur tour de qualités et de valeurs particulières.

C’est précisément cette objectivation intégrale du monde qui explique les difficultés et les apories auxquelles l’art a dû faire face à ce moment crucial de son histoire qui coïncide avec la naissance de l’avant-garde. En effet, à partir de ce moment, l’œuvre d’art devient, “de tous les objets réels, le seul qui nous montre une déchirure décisive entre son être d’objet... offert à notre pensée objective” et son être de chose fondé uniquement sur son apparence, dans son “être présent ici, maintenant, sous tel aspect et non sous tel autre”. Prise dans cette déchirure, l’œuvre d’art tente désespérément de se représenter comme objet et, en même temps, de se présenter comme chose.

Une fois de plus, le ready-made de Duchamp est, pour Urbani, le lieu où cette lacération a été exposée pour la première fois en tant que telle. En prenant n’importe quel objet utilitaire et en l’introduisant soudainement dans la sphère esthétique, Duchamp l’a forcé à se présenter comme une œuvre d’art et, même si cela n’a duré que le temps du scandale et de la surprise, il a ainsi réussi “à faire tomber les objets de leur horizon objectif et à les provoquer à se présenter comme des choses”. Selon Urbani, ce qui s’est passé par la suite dans l’art qui lui était contemporain est une sorte de renversement du geste de Duchamp: c’est-à-dire qu’il part de l’œuvre d’art conçue objectivement, comme une peinture faite pour le musée, et la provoque (par des déchirures, des taches, des trous, etc.) pour qu’elle devienne des choses. - ) à sortir de la sphère esthétique, c’est-à-dire du système de valeurs formelles qui la définit, pour se présenter simplement comme un objet parmi d’autres.

Là encore, Urbani a vu loin. En effet, ce qui semble définir l’art que l’on dit aujourd’hui contemporain, c’est l’indétermination des deux gestes symétriques: l’art d’aujourd’hui réside précisément dans l’indifférence entre l’objet et la chose, entre l’objet qui se représente comme une œuvre et l’œuvre qui se représente comme un objet. D’où l’impossibilité - ou plutôt le renoncement plus ou moins conscient - à discriminer entre les deux sphères: la lacération, qui définissait encore les gestes de Duchamp et de Burri, a disparu et ce qui se présente à nous dans son indifférence imperturbable n’est plus qu’un hybride apathique entre l’objet et la chose.

C’est dans ce contexte que la méditation d’Urbani sur l’art et la science croise le problème du hasard. Il y a en effet un moment où les provocations des artistes qui lui sont contemporains "semblent aboutir, et l’horizon de l’objectivité se fissure, et la peinture tombe des feux de la rampe de sa propre autoreprésentation objective sur la terre nue du monde, devenant une chose parmi les choses. Ce moment est confié au hasard“. Et, poursuit Urbani, ”nous ne pouvons pas comprendre ce que la peinture essaie de nous dire aujourd’hui si nous ne reconnaissons pas qu’elle parle le langage du hasard".

C’est dans cet écart, dans cette déchirure de l’œuvre d’art entre son être objet et son être chose, que l’essai interroge le rôle croissant que joue le hasard non seulement dans le geste de l’action painting, mais aussi dans la prise de vue de l’objectif photographique et même dans l’ameublement de nos maisons, dans la technique de la restauration ou dans la mise en scène théâtrale. Le hasard", écrit Urbani en suivant, d’un geste typiquement heideggerien, l’étymon du terme latin puis de l’ automate grec, "est ce qui tombe, ce qui sort de l’ordre des causes et de la connaissance objectivante. C’est la non-valeur inobjectivable qui, tombant infiniment de l’horizon des valeurs et de l’objectivité, de la science et de l’esthétique, se cherche sans cesse (selon le sens du verbe grec maomai) sans jamais pouvoir se trouver définitivement. C’est précisément pour cette raison qu’elle est “l’ultime don du réel pensé objectivement, c’est-à-dire pensé dans la seule dimension dans laquelle il nous est possible de le penser aujourd’hui”. Et, dans cette situation imperméable du no man’s land entre la science et l’art, entre l’objet et la chose, son don est pour nous "la dernière façon qu’a le réel de se manifester comme pure et simple apparence".

Ici, dans cette référence extrême à une pure apparence, Urbani semble vraiment faire un pas en avant par rapport à son maître Heidegger, qui, lorsqu’il est confronté au point où le “danger” de la technologie est inversé en salut, semble s’envelopper dans des obscurités terminologiques et retomber dans le pathos religieux. “Seul un dieu peut nous sauver” est un célèbre dicton heideggérien ; dans les termes plus sobres d’Urbani, on pourrait dire que “seule une chance peut nous sauver” - mais à condition de ne pas oublier que le salut ne nous conduit pas ici vers le “mystère de l’être”, mais nous ramène sur le mur du visible, vers la pure apparence des choses.

Au début des années 1980, Reiner Schürmann a élaboré son interprétation anarchique de Heidegger, dans laquelle, en séparant l’origine de l’histoire, il cherchait à démystifier et à saisir l’arché comme pure “ venue en présence ”.Dans les mêmes années, Gianni Carchia, revenant sur l’histoire de l’esthétique, identifie l’expérience suprême de l’art dans la contemplation d’une pure apparence en tant que telle. Il est singulier que, bien des années avant qu’ils n’avancent leurs thèses révolutionnaires, cet archéologue tenace, ce conservateur implacable du passé, ait fini par conduire anarchiquement l’arché de l’œuvre d’art non pas tant ou pas seulement au cœur du présent, mais plutôt à se dissoudre, au-delà de tout temps, dans cette pure apparence épuisée et souriante dont le hasard garde l’accès.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.