Reportage à la TEFAF : un tour de l'art ancien à l'édition 2024 de la foire de Maastricht

La European Fine Art Fair, TEFAF, est un événement annuel presque légendaire, où tout prend des proportions hors du commun, de la quantité d’exposants à l’affluence du public, en passant par les chiffres stupéfiants des négociations. Les chiffres sont impressionnants et ce n’est pas un hasard si, au fil des ans, la foire de Maastricht a pris l’allure d’un véritable pèlerinage pour les galeristes, les collectionneurs, les experts en art et les simples amateurs. La qualité des œuvres exposées est garantie non seulement par l’impressionnante liste d’artistes représentés, mais aussi par le processus de contrôle extrêmement strict qui touche chaque stand : une fois le stand installé, le mardi précédant l’ouverture, les exposants sont exclus et une grande équipe de plus de deux cents examinateurs (universitaires, conservateurs, experts, restaurateurs, etc.) analyse méthodiquement chaque artefact, évaluant sa qualité, son état de conservation et la validité de son attribution. Il n’est pas rare, en se promenant dans les stands, de constater le mécontentement de ceux qui se sont vus refuser un badge ou qui ont dû le changer à la dernière seconde, mais le jugement sévère de la commission est sans appel et constitue même l’un des points forts de l’événement.

Lorsque l’on aborde pour la première fois cette réalité fascinante et complexe, on le fait presque sur la pointe des pieds, de peur d’être submergé par tant d’exubérance, et l’on choisit soigneusement le moment de la visite ; les deux premiers jours (jeudi et vendredi) sont interdits et l’on n’entre que sur invitation, parmi les directeurs de musées (cette année, ils étaient apparemment plus de trois cents), les conservateurs et les grands collectionneurs. Le week-end, il y a un pic de fréquentation et le risque est de devoir se frayer un chemin dans la foule pour admirer de près les œuvres les plus populaires, comme au Louvre ou aux Offices. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire d’achats (du moins à ces niveaux très élevés) et qui veulent simplement profiter pleinement de cette sorte de musée des merveilles impromptu et multiforme, il est préférable d’opter pour l’un des derniers jours, les jours de milieu de semaine, lorsque le gros du travail, pour les galeristes, est terminé. Les ventes les plus voyantes, celles à six chiffres, sont déjà finalisées, et parmi les exposants, il y a ceux qui en profitent pour visiter les stands des uns et des autres et ceux qui trient leur correspondance sur leur PC : Certains ne manquent pas de poster sur les médias sociaux depuis les musées des villes voisines mais, en général, l’atmosphère est plus détendue et les occasions d’échanger des opinions et des idées, ou de demander des informations sur des œuvres qui vont au-delà de la demande économique, sont plus nombreuses.

Cependant, même un lundi matin, les files d’attente pour entrer à la TEFAF ne manquent pas : D’abord pour accéder au parking, puis, après avoir traversé les espaces immenses et futuristes du MECC (centre de congrès et d’expositions inauguré en 1988 et plusieurs fois agrandi et réaménagé), la file d’attente s’allonge jusqu’à l’entrée de la TEFAF.Le souvenir des quatre hommes en costume qui avaient brisé une vitrine à coups de masse lors de l’édition 2022 et commis un vol de bijoux de plusieurs millions de dollars est encore vivace.

TEFAF

TEFAF TEFAF

TEFAF TEFAF

TEFAF TEFAF

TEFAF TEFAF

TEFAFUne fois à l’intérieur, alors que le public se disperse dans la vaste zone d’entrée, on est accueilli par l’installation habituelle de Tom Postma Design (Amsterdam) qui, depuis 2001, propose ces grands concepts floraux spatiaux qui promettent d’accompagner la transition entre la vie quotidienne et le monde magique de la foire d’art. En effet, lorsqu’on se rend compte que les somptueuses compositions florales ne se contentent pas de flotter, mais qu’elles se déplacent dans l’espace, s’élevant et s’abaissant, on abandonne toute crainte révérencielle et on est envahi par un sentiment de joie presque enfantin, saisissant enfin ce sentiment de grande fête pour les yeux (et l’esprit) que peuvent ressentir ceux qui visitent la TEFAF pour le simple plaisir de le faire.

Il serait impossible de rendre compte avec précision de ce qui était exposé à la foire, et même énumérer les œuvres les plus importantes, ou les plus citées, serait fastidieux et pédant : prenez donc mes notes pour ce qu’elles sont, une série d’impressions sur ce qui m’a le plus frappé, sélectionnées et ordonnées selon des critères subjectifs, fruit de ma sensibilité et de ma formation, sans aucune prétention à l’exhaustivité. Je ne vais pas vous parler de la section contemporaine mais seulement de l’art ancien, de la peinture et de la sculpture ; après tout, comme le dit l’un des journalistes d’art les plus habiles d’Italie : “on va à la TEFAF pour ça”.

Un premier aspect qui frappe en se promenant dans les stands est l’ attention sans précédent accordée au travail des femmes artistes, une impression confirmée par la présence d’une section spéciale, clairement visible sur le site web de l’événement. L’opération est certes judicieuse du point de vue du marché, les plus grands musées étant très attentifs à combler le déficit de représentation des genres dans les collections publiques, mais elle permet de découvrir des œuvres de grand impact et des histoires féminines passionnantes. Le pavillon entièrement consacré aux femmes peintres de Rob Smeets Old Master Paintings (Genève) est particulièrement axé sur ce thème. Parmi les délicates Pomo “Copiées d’après nature” de Giovanna Garzoni (Genève), on peut admirer des œuvres d’une grande finesse. de Giovanna Garzoni (1600-1670) et la grande toile de Samson et Dalila de Diana de Rosa (1602-1643), l’attention a été captée par le portrait d’Antoinette Gonsalvus (1592) de la Bolonaise Lavinia Fontana (1552-1614), l’une des œuvres les plus surprenantes et les plus admirées de cette édition. Représentée en demi-figure, sur un fond sombre et uniforme, la petite Antoinette est vêtue de vêtements luxueux qui accentuent le contraste avec son hypertrichose évidente, une maladie qui a provoqué une prolifération incontrôlable de poils sur son visage. Elle tient à la main une lettre qui raconte son histoire et indique qu’elle est la fille de “Pietro Huomosalvatico”, le célèbre Pierre Gonsalvus, originaire de Ténériffe qui, amené à la cour d’Henri II en tant que curiosité naturelle (il souffrait lui-même d’hypertrichose), fut éduqué dans les humanités et épousa une dame d’honneur de Catherine de Médicis. Le regard d’Antoinette, immédiat et vibrant, plus encore que celui de la version jusqu’ici connue du tableau (conservée au château de Blois), saisit toute la spontanéité de ses quatre ans (environ) et frappe en profondeur : l’auteur ne cède pas à la curiosité morbide pour le phénomène insolite mais restitue l’humanité naïve de l’enfant. Vendu aux enchères en 2023 sur une mise à prix de 80/120 000 €, ce portrait touchant s ’est vendu au prix record de 1 500 000 €, et a été exposé à Maastricht avec une estimation qui avait déjà triplé, un résultat proprement stupéfiant pour un artiste certes très prolifique, mais dont le nom n’est pas encore connu du grand public.

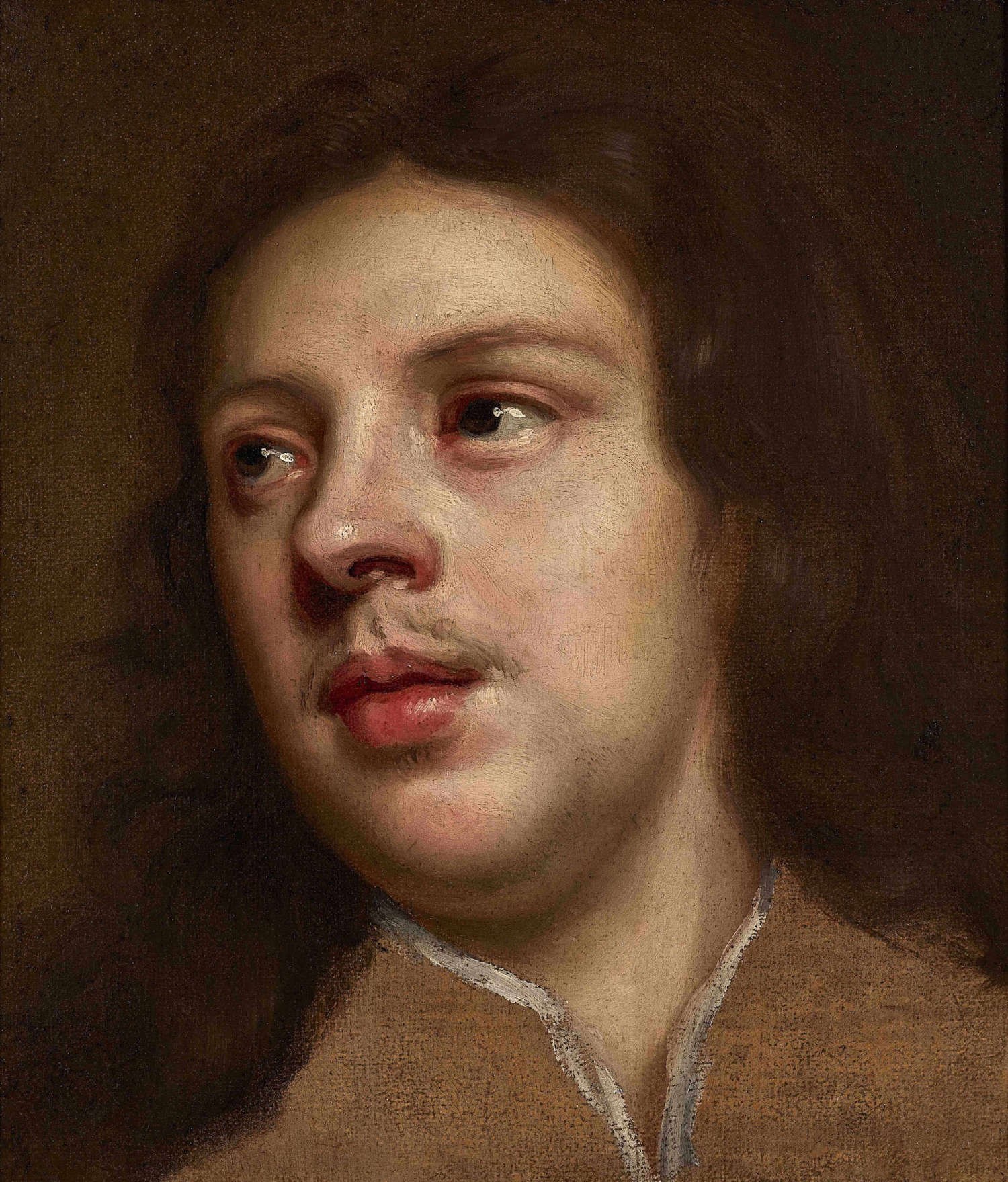

Une autre redécouverte importante est celle présentée par la Weiss Gallery (Londres), avec une esquisse à l’huile (vers 1670) de Mary Beale (1633-1699), l’une des premières femmes peintres professionnelles anglaises : inversant la relation traditionnelle entre l’homme-artiste et la femme-muse, Mary a représenté son mari Charles, marchand de tissus et peintre amateur, avec une vivacité rafraîchissante, créant une image qui se concentre entièrement sur le rendu de l’expression du visage. Mary a connu une bonne fortune dans ce genre (83 portraits individuels lui ont été commandés rien qu’en 1677), mais ce sont ses portraits plus intimes et spontanés d’amis et de membres de sa famille qui témoignent le mieux de ses talents de peintre.

L’œuvre de Marie-Victoire Lemoine (1754-1820) exposée chez Brun Fine Art (Londres) est d’une toute autre nature : La Jeune femme au fromage, exposée au Salon de 1802, entendait dépasser les genres habituels de la scène de genre et du portrait - domaines censés être plus propices aux talents féminins - en proposant d’amusantes significations allégoriques masquées derrière des effets matériels précieux, avec des connotations politiques dont il est difficile de comprendre aujourd’hui toute la valeur. Marie-Victoire, avec ses sœurs et une cousine, toutes habiles peintres, forment un groupe exceptionnel dont les réalisations artistiques brisent les conventions de l’époque : une toute récente exposition, “Je Déclare vivre de mon art” (2023) au Musée Fragonard de Grasse, leur a été consacrée, et vaut pour la démolition de nombreux préjugés sur les femmes artistes de la période révolutionnaire.

Il faut atteindre le stand de Lowell Libson & Jonny Yarker (Londres) pour trouver l’œuvre rare d’une sculptrice, l’aristocrate Anne Seymour Damer (1748-1828), avec son Agneau de Peniston sous les traits de Mercure (exposé à la Royal Academy en 1787). Le petit buste, en marbre de Carrare, représente le fils de 15 ans d’une amie proche de l’auteur, la célèbre Elizabeth Lamb, vicomtesse Melbourne, figure de proue de la vie sociale et politique de son temps. Peniston est représenté avec un goût démodé qui, avec sa symétrie sévère et ses yeux stylisés, reflète les expériences en Italie d’Anne Damer, élève de Ceracchi et de Bacon. Le jeune Lamb, destiné à une carrière politique, meurt prématurément (1805), laissant le champ libre à son frère cadet William, Premier ministre du Royaume-Uni dans les premières années du règne de la reine Victoria.

Une aura moins noble, mais certainement plus séduisante, émane de la Madeleine (1891) de Juana Romani (1867-1923), proposée par Jean-François Heim (Bâle). Modèle et peintre, protagoniste absolue du Paris de la belle époque, Juana est née à Velletri sous le nom de Giovanna Carolina Carlesimo, et était venue en France à la suite de son beau-père musicien. Cette sulfureuse Madeleine, en grande partie un autoportrait idéalisé, est aux antipodes des représentations habituelles de la sainte pénitente, et s’inscrit dans ce courant de sexualisation des figures bibliques, cher au symbolisme de la fin du siècle, qui connut sa consécration avec la Salomé d’Oscar Wilde. Une représentation fortement sensuelle qui défie la morale commune, en proposant une remise en question du rôle traditionnel assigné à la femme, à travers une célébration de la liberté sexuelle.

La question du genre devient universelle avecPourquoi naître esclave (1868), de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), manifeste abolitionniste exposé par Stuart Lochhead Sculpture (Londres) : Né d’une esquisse pour la Fontaine des quatre parties du monde, à Paris (comme représentation de l’Afrique), le buste est connu dans de nombreuses versions, en bronze, marbre et autres matériaux, et a été reproduit à plusieurs reprises, même après la mort de l’auteur. Cependant, cette terre cuite, bien que de petite taille, se distingue par sa très grande qualité autographique et impressionne par sa force expressive. Une mention spéciale pour la petite exposition thématique Une chambre pleine de couleurs, dans laquelle l’œuvre de Carpeaux a été incluse, conçue pour célébrer le mélange des techniques, des styles et des compétences des artistes qui ont travaillé à la frontière entre la sculpture et les arts décoratifs au cours du 19e siècle.

L’une des nouveautés les plus intéressantes dans le domaine de la sculpture est le portrait en marbre de Pietro Leopoldo I Grand Duc de Toscane (1777), présenté à l’exposition par Walter Padovani (Milan) : œuvre d’un artiste méconnu de Carrare, Domenico Andrea Pelliccia (1736-1822), le buste, avec ses manières hautaines atténuées par un regard profondément humain, dessine bien l’image d’un souverain moderne et éclairé tel que Pietro Leopoldo apparaissait aux yeux de ses contemporains. Une réalisation d’un grand raffinement exécutif où l’attention méticuleuse aux détails ne limite en rien la présence intérieure du portrait, même si elle est contrainte par une expression figée, suspendue et ineffable. Élève de Giovanni Antonio Cybei et professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Carrare, Pelliccia est surtout connu pour le monument au Grand-Duc lui-même pour le Lazzaretto di San Leopoldo à Livourne (1776, aujourd’hui Piazza San Jacopo), et ce nouvel ajout constitue une pièce fondamentalement importante pour la reconstruction et la pleine compréhension de son parcours artistique. L’iconographie de l’un des souverains les plus célèbres d’Europe et de son extraordinaire volonté de réforme s’enrichit d’un élément significatif. Une image d’une grande immédiateté qui s’inscrit parfaitement dans la saison du portrait officiel de cour, représentant ce courant minoritaire d’inspiration française et de production de Carrare, destiné à céder bientôt la place au langage romain et austère d’Innocenzo Spinazzi. Une œuvre dont on ne peut que souhaiter qu’elle entre dans une collection publique.

La grande toile du Mariage mystique de sainte Catherine de Ricci de Pierre Subleyras (1699-1749), en revanche, est une œuvre bien connue mais restée presque inaccessible jusqu’à aujourd’hui, conservée dans les salles romaines du palais Sacchetti. Exécuté pour le pape Benoît XIV en 1746, le tableau était destiné à célébrer la canonisation de la sainte florentine et représente la vision qu’elle a eue le jour de Pâques 1542. L’espoir, dans ce cas également, est l’achat par un musée ; l’œuvre, présente dans le stand de Benappi (Londres) est cependant notifiée et ne pourra pas quitter l’Italie.

Parmi les autres œuvres de provenance italienne, il est impossible de ne pas mentionner les Saintes Lucie et Catherine d’Alexandrie de Bernardo Daddi (1290-1348) ; exposé à la Galerie Brimo De Laroussilhe (Paris), le panneau provient de la prédelle du polyptyque de San Giorgio in Ruballa (Bagno a Ripoli), la dernière œuvre de Daddi, achevée en 1348 quelques mois avant son décès des suites de la peste noire. Déposé dans la première moitié du XIXe siècle, le polyptyque (avec la Crucifixion et les Saints) est aujourd’hui conservé au Courtauld Institute de Londres, qui en conserve la partie principale, tandis que la prédelle est dispersée dans diverses collections privées et au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.

Non moins intéressant est le Saint Jean-Baptiste de Tino di Camaino (1285-1336), exposé à la Daniel Katz Gallery (Londres) : provenant de l’Abbaye de la Sainte Trinité à Cava dei Tirreni, et datant de la phase centrale de l’activité du sculpteur (autour de 1330), le relief est resté inédit jusqu’en 2019, et a été lu comme un défi à la peinture de Giotto, avec ses effets de clair-obscur et la douceur du modelé, unis par une finition qui suggère les transparences de l’albâtre.

Récemment publiée (2023), la précieuse terre cuite avec Saint Philippe Neri (vers 1772) de Giuseppe Sanmartino (1720-1793), modèle de la statue en marbre pour le Cappellone di San Cataldo de la cathédrale de Tarente, dont l’image flanquait l’œuvre, dans le stand du Kunsthandel Mehringer (Munich), nous a permis de vérifier non seulement sa pertinence, mais aussi sa grande vivacité.

Toujours dans le domaine italien, les deux demi-bustes en marbre de grande valeur, représentant un Satyre et un Satyre aux traits adolescents, proposés par Tomasso (Leeds/Londres) ; la paire de sculptures, inédite mais de provenance importante (Baron Mayer de Rothschild à Mentmore Towers), se distingue par une exécution d’une grande élégance et un goût très fin dans la revisitation de l’antiquité païenne. Après quelques discussions entre spécialistes, les bustes ont été exposés et attribués, pour des raisons stylistiques, au sculpteur romain Alessandro Rondoni (vers 1644-1710), membre d’une famille active depuis des générations dans la restauration de sculptures antiques, et dont la figure attend une redécouverte légitime.

L’expérience de la TEFAF, à la fin de la journée, doit aussi savoir être légère, se laisser aller à une promenade sans but pour se laisser capturer par des œuvres inattendues, capables d’ouvrir des regards surprenants : S’approcher du stand de la Gallery 19C (Dallas/Fort Worth) pour découvrir que The Tub (1888), si proche d’une œuvre de Cabanel, est plutôt de son élève Henri Gervex (1852-1929) et représente Valtesse de la Bigne, dont Zola s’est inspiré pour la nouvelle Nana. On assiste ainsi à une curieuse plaisanterie à la Agnews Gallery (Londres), où un visiteur naïf demande le prix de la somptueuse Bacchanale de Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), ne retenant pas une expression de surprise audible face à la demande non négligeable de six millions de dollars. En revanche, sur le stand de Daniel Katz, on peut finir par oublier un Canova si familier et se laisser séduire par le raffinement des bas-reliefs en terre cuite de Joseph Chinard (1756-1813) et Clodion (1738-1814), tandis que chez Stair Santy (Londres), on peut se remémorer l’échec d’une guerre navale qui a fait des ravages dans le monde entier. rappeler l’expédition navale infructueuse de l’armée révolutionnaire française pour la libération de l’Irlande, grâce à la grande toile de Louis-Philippe Crépin (1772-1851) avec Vue de la rade de Brest au moment de l’embarquement du général Hoche . .. (1798).

Plus en retrait, mais méritant l’attention, la section Showcase, qui accueille depuis 2008 des galeries actives sur le marché depuis moins de dix ans : parmi les propositions de Cavagnis Lacerenza Fine Art (Milan), le modèle en terre cuite du groupe Bacchus et Ariane (vers 1710) du Florentin Giuseppe Piamontini (1663-1744) est intéressant. Enfin, parmi les œuvres sélectionnées par Flavio Gianassi, Toscan d’origine mais propriétaire d’une galerie à Londres, figuraient les panneaux avec les saints Simon, Ranieri, Ambroise et Pierre (1378) du peintre de la fin du XIVe siècle Cecco di Pietro, provenant de l’église San Francesco de Pise et faisant partie d’un polyptyque centré sur la Vierge à l’Enfant aujourd’hui conservé au Statens Museum for Kunst de Copenhague.

Au terme d’une journée aussi intense, on ne peut cacher une certaine perplexité ; au moment de se quitter, on peut se sentir quelque peu hébété, et parfois incapable de répondre à la question d’un ami marchand d’art qui vous demande ce qui a le plus frappé votre imagination. En rejoignant à regret la sortie, en se prêtant au rituel des photos avec les fleurs de Tom Postma, on s’appuie sur ses notes, sur les photos prises, pour mettre de l’ordre dans ses idées pour les jours suivants, en souhaitant, comme dans un rite superstitieux, pouvoir revenir l’année prochaine, et peut-être rester plus longtemps.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.