Les Rencontres de la photographie d'Arles. La photographie au cinéma

“Je ne fais que mon travail. Certains sont toreros, d’autres députés, moi je suis photographe”. C’est ainsi que Thomas (David Hemmings) répond à une Vanessa Redgrave troublée dans Blow-Up, le film de Michelangelo Antonioni de 1966 encore considéré comme un symbole inégalé de la narration autour de la recherche photographique. Son affiche trône dans l’une des vitrines d’Arles, ville provençale qui accueille chaque été depuis 1970 ce qui est peut-être le plus grand festival de photographie au monde, Les Rencontres de la photographie d’Arles, dont la 54e édition s’est ouverte au public le 3 juin dernier et se poursuivra jusqu’au 24 septembre. Cette affiche évoque, sans le vouloir, l’un des thèmes centraux choisis par la direction du festival: l’étude des relations entre le cinéma et la photographie.

Il s’agit d’un lien complexe, aussi ancien que les deux arts, qui s’est développé de manière profonde et fascinante entre les réalisateurs qui s’essayent à la photographie et les photographes qui s’inspirent du langage cinématographique, créant ainsi un dialogue continu entre les deux formes d’expression. Antonioni l’a certainement exploré plus que quiconque, comme en témoignent les protagonistes de ses films, toujours engagés dans les aventures du regard: le photographe de Blow-up (1966), le reporter de Professione: reporter (1974), le réalisateur d’Identificazione di una donna (1982) ou celui d’Al di là delle nuvole (1995). Wim Wenders s’est également souvent référé au regard photographique et a coréalisé avec Antonioni ce dernier film.

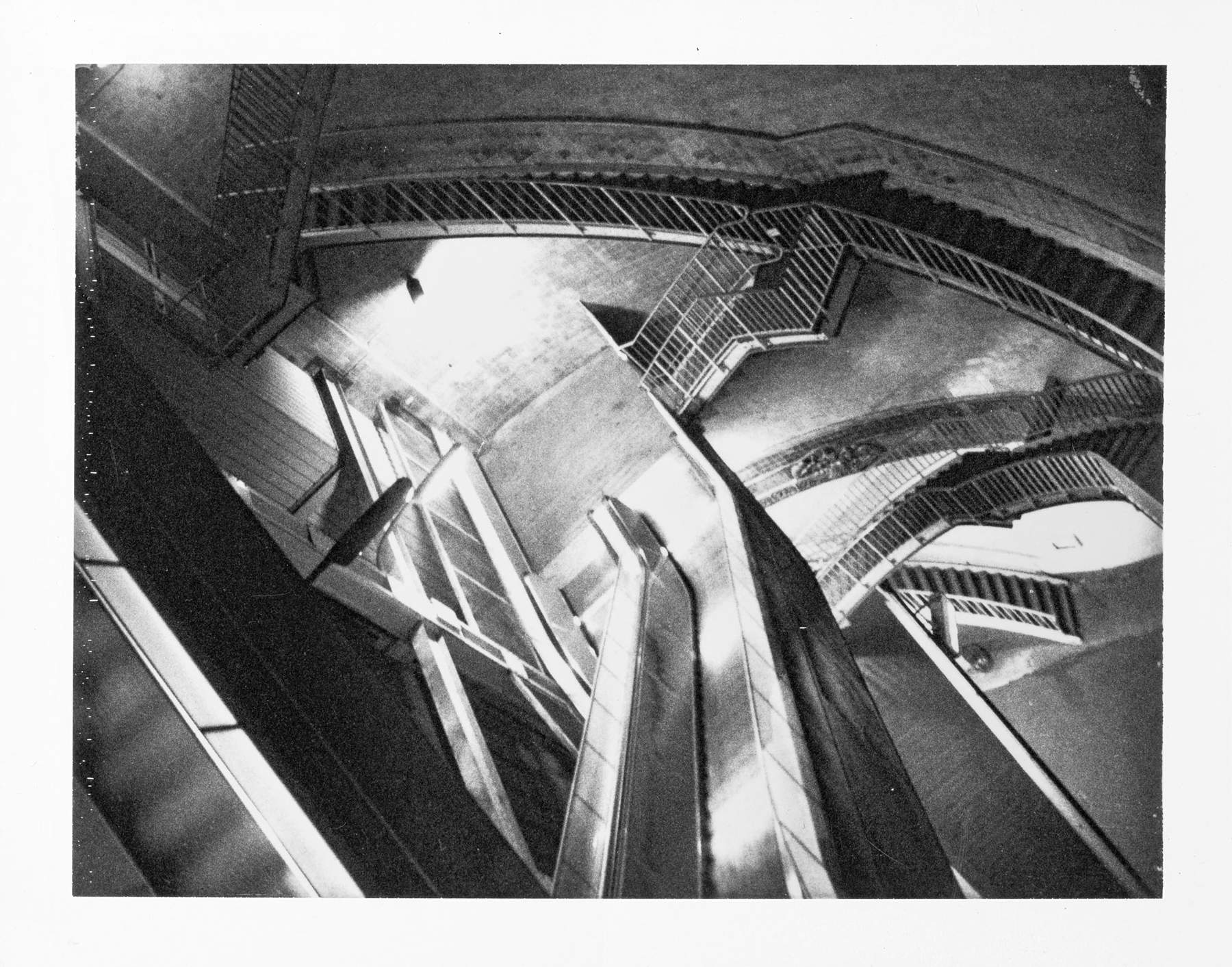

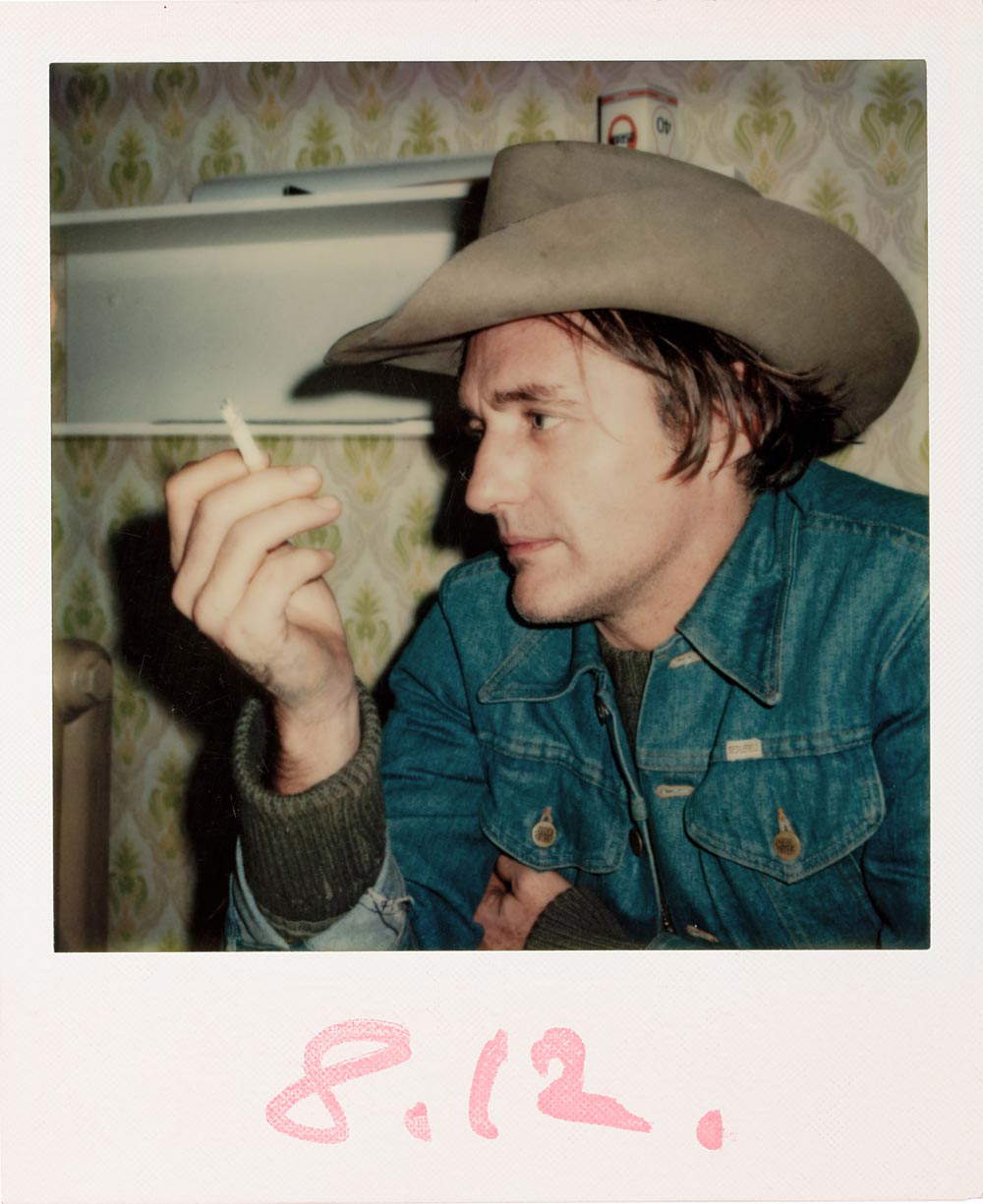

Les Rencontres d’Arles consacrent un espace à Wenders, ce qui ressemble plus à un hommage au réalisateur (présent à Arles les jours d’ouverture) qu’à une exposition au sens plein du terme. En effet, My Polaroid friend à l’Espace Van Gogh expose les clichés que Wenders a pris avec un appareil Polaroid lors du tournage de The American Friend, film de 1977 tourné entre Paris et Hambourg, dans lequel Bruno Ganz et Dennis Hopper interprètent des personnages du roman de Patricia Highsmith, dont le titre original est Ripley’s Game. À l’époque, comme l’explique le réalisateur, les polaroïds avaient la même fonction que l’appareil photo d’un smartphone d’aujourd’hui: il s’agissait d’un véritable carnet photographique. Avec eux, il photographiait les lieux lors de ses repérages et collait ensuite les photos sur le mur du bureau de production, afin qu’il reste une trace de ses choix. Avec le même appareil, il photographiait aussi ses acteurs pendant la préparation et parfois pendant les pauses, et, à un moment donné, le Polaroïd est même venu jouer un rôle dans le film qui, ce n’est pas un hasard, s’intitulait à l’origine, et tout au long de la production, Framed.

Pour rester dans le domaine du cinéma, l’un des plus célèbres réalisateurs-photographes est Stanley Kubrick. Avant de devenir un réalisateur mondialement connu, Kubrick a commencé sa carrière en tant que photographe pour le magazine Look. Son souci du détail, sa composition impeccable et sa capacité à capturer des images évocatrices sont évidents, tant dans ses séances photo que dans ses films. Kubrick est d’ailleurs l’un des protagonistes de l’exposition Scrapbooks. Au cœur de l’imaginaire des cinéastes, également à l’Espace van Gogh d’Arles, qui rassemble les “scrapbooks”, ces recueils de notes qui ont toujours accompagné le travail d’un cinéaste dans la construction de l’imaginaire d’un film. L’exposition explore l’utilisation des scrapbooks par les cinéastes à la fin du 20e siècle, alors que les images photographiques étaient déjà facilement accessibles et juste avant que le numérique ne dématérialise tout, transformant progressivement le concept de scrapbook en un outil de dialogue social (ou “social”).

Le scrapbook est un objet hybride, à mi-chemin entre le carnet de notes et l’album photo, qui rassemble des images provenant de différents registres: articles de journaux, photos, cartes postales, découpées, manipulées et recomposées, visualisant ainsi un processus créatif qui arrête en une image un parcours de plusieurs mois, voire de plusieurs années, de réflexion et de création. Des notes visuelles en marge d’un scénario prises dans d’élégants carnets italiens (ceux de Derek Jarman), aux véritables collections autonomes qui prennent la forme d’œuvres d’art comme les “Newsprint collages” de Jim Jarmush, le scrapbook est la transposition physique de la richesse créative et de la complexité de la pensée d’un cinéaste. "Pour un film, les scrapbooks sont à la fois le passé (en tant que brouillons) et le futur (en tant qu’archives), mais aussi une visualisation du résultat final. Composés avec la syntaxe cinématographique, ils offrent une autofiction polyphonique où la mémoire suit le processus de montage, et pas seulement celui d’une juxtaposition ou d’une collection d’images", explique le commissaire Matthieu Orléan, qui a rassemblé les œuvres de William S. Burroughs, Robert Duncan, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Stanley Kubrick et Agnès Varda, parmi d’autres.

Agnès Varda est particulièrement à l’honneur lors des Rencontres. Outre ses albums, elle est la protagoniste de l’exposition La pointe courte, de la photographie au film au Cloître Saint-Trophime, sous le commissariat de Carole Sandrin, avec la collaboration d’Elisa Magnani, et de Agnès Varda - Hans-Ulrich Obrist Archives au Luma à Arles, qui retrace la collaboration entre l’artiste et le commissaire qui l’a invitée pour la première fois à se confronter à une œuvre d’art contemporain.

Figure unique du cinéma français, Varda, née en 1928, a été photographe officielle du Festival d’Avignon et du Théâtre National Populaire, documentariste, auteur et metteur en scène. Considérée comme l’une des pionnières de la Nouvelle Vague, elle a été la seule femme aux côtés de François Truffaut et Jean-Luc Godard, qui sont entrés avant elle dans les pages de l’histoire du cinéma parce qu’il était difficile de classer la complexité de son œuvre dans un seul rôle, ou plus banalement parce qu’ils étaient des hommes. "J’ai été la première femme-auteur. Après mon moyen métrage La pointe courte, j’étais toute seule dans cette grande vague de la Nouvelle Vague qui suivait, j’étais l’alibi, l’erreur. Mais je m’en foutais, je faisais mes films. Après, il y a eu les réalisatrices de la révolte féministe. Mais c’était un feu de paille, je ne me suis pas laissée embarquer là-dedans. Mais je me suis battue pour que les femmes aient des rôles techniques et créatifs en tant que caméramans, décoratrices. J’ai donc acquis une réputation de féministe emmerdeuse", confiait-elle en 2000 à Manuela Grassi , de Panorama. Pourtant, Agnès Varda a non seulement vécu plus longtemps que ses collègues masculins, mais elle a aussi été plus prolifique, à tel point qu’en 2017, elle a de nouveau réalisé le documentaire Visages, villages, dans lequel elle tient le rôle principal et qu’elle réalise avec le jeune et innovant artiste français JR. Pour ce film, elle a été nommée aux Oscars, devenant ainsi la candidate la plus âgée de l’histoire.

L’une des expériences les plus passionnantes et les plus complètes de cette édition des Rencontres est sans doute l’exposition La pointe courte, des photographies au film, qui représente une occasion unique de découvrir le talent d’Agnès Varda dans le domaine de la photographie et la construction d’un processus qui la mènerait sans heurt au cinéma. L’exposition propose un parcours articulé qui commence par quelques-unes des 800 photographies qu’Agnès Varda a prises dans la petite ville de Sète, à quelques kilomètres d’Arles. Varda y est arrivée en 1940 comme réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis y est retournée en vacances chaque année jusqu’au début des années 1960, documentant (d’abord comme photographe amateur, puis comme professionnelle) ses amis, les pêcheurs, les docks au sud de la ville et le quartier ouvrier de l’Étang de Thau, qui deviendront bientôt les protagonistes de son premier film, Le pointe courte, tourné en 1954. Varda est connue pour son approche poétique et humaine de la narration, qui se reflète à la fois dans ses films et ses photographies. Son style se caractérise par une attention particulière aux détails et une capacité à capturer des moments fugaces qui révèlent la beauté cachée dans le quotidien.

Parmi les merveilleux tirages vintage réalisés par Varda elle-même, qui révèlent un regard photographique mature et professionnel, on trouve des planches contact (c’est-à-dire des photographies créées directement à partir de la bande entière d’un négatif 35 mm et utilisées principalement pour sélectionner des images), des petits tirages qui témoignent d’une utilisation plus documentaire qu’artistique, des coupures de journaux et des photographies d’archives, ainsi que des photographies d’archives de l’artiste. Avec ses feuilles de papier (c’est-à-dire les photographies créées directement à partir de la totalité du négatif 35 mm et utilisées principalement pour sélectionner des images), ses petits tirages qui témoignent d’une utilisation plus documentaire qu’artistique, ses coupures de journaux et ses précieux scripts truffés de notes, cette exposition est extrêmement riche et réussit à raconter la construction incroyable et originale d’un film radical, apprécié par les cinéphiles et les critiques de l’époque, puis mis de côté par l’histoire du cinéma. Une exposition qui vaut le détour.

Si les réalisateurs qui se laissent inspirer par la photographie sont divers, moins fréquenté est le chemin inverse, qui atteint son plus haut exemple avec l’œuvre de Gregory Crewdson qui n’est pas réalisateur, mais agit comme tel. Connu pour ses images théâtrales et évocatrices, il est à Arles avec Gregory Crewdson Eveningside 2012 - 2022 à La Mécanique générale, une exposition organisée par Jean-Charles Vergne, déjà présentée à la Gallerie d’Italia Turin en 2022(revue ici). Ses œuvres se caractérisent par des décors élaborés et une attention méticuleuse aux détails, attirant l’attention sur les aspects psychologiques et métaphysiques des vies dépeintes. Crewdson crée une sorte de “réalité surréaliste” par le biais de la photographie, en s’inspirant des atmosphères et des techniques narratives typiques du cinéma.

Dans le contexte du récit plus large des Rencontres, cette exposition souligne encore la nature cinématographique de la production de Crewdson qui, pour chaque plan, construit un décor tout à fait comparable à celui d’un film, en termes de ressources déployées et de professionnalisme: des constructeurs de scènes aux experts en post-production, en passant par les protagonistes de ses œuvres souvent interprétés par des stars hollywoodiennes (dans ses précédentes productions, il a engagé des actrices telles que Gwyneth Paltrow et Julianne Moore).

Le débat qui fait rage parmi les initiés porte sur l’opportunité d’engager ces moyens pour un seul film. En excluant les termes purement commerciaux, évidemment déjà résolus par le marché, je suis convaincu que les œuvres de Crewdson ont le pouvoir de transmettre toute la richesse d’un long récit cinématographique, en un seul plan, mais aussi d’offrir cette multiplicité de plans de lecture dans un développement temporel qui jusqu’à présent était réservé au cinéma. Une voie de recherche originale, qui objectivement dépouille la photographie de sa valeur d’immédiateté, d’accessibilité, mais crée une voie hybride, et donc nouvelle. Et en ce qui me concerne aussi, vraiment, passionnante.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.