Les Rencontres de la photographie d'Arles. La fotografia va al cinema

“Io faccio soltanto il mio lavoro. C’è chi fa il torero, chi fa il deputato, io faccio il fotografo”. È così che Thomas (David Hemmings) risponde ad una innervosita Vanessa Redgrave in Blow-Up, il film di Michelangelo Antonioni del 1966 considerato ancora oggi simbolo inarrivabile del racconto attorno alla ricerca fotografica. La sua locandina risalta in una delle vetrine di Arles, cittadina provenzale che ogni estate dal 1970 ospita quello che forse è il più grande festival al mondo di fotografia, Les Rencontres de la photographie d’Arles, che ha aperto al pubblico la sua 54ma edizione lo scorso 3 giugno e continuerà fino al 24 settembre. Quella locandina, seppur involontariamente, evoca uno dei temi centrali scelti dalla direzione del festival: l’indagine sul rapporto tra cinema e fotografia.

Antico quanto le due arti, è un legame complesso, che si è sviluppato in modo profondo e affascinante, tra registi che si cimentano con la fotografia e fotografi che si ispirano al linguaggio cinematografico, creando un dialogo continuo tra le due forme espressive. Antonioni - certo - lo ha esplorato più di chiunque altro, come testimoniano anche i protagonisti dei suoi film, sempre impegnati nelle avventure dello sguardo: il fotografo di Blow-up (1966), il reporter di Professione: reporter (1974), il regista di Identificazione di una donna (1982) o quello di Al di là delle nuvole (1995). Anche Wim Wenders si è rapportato spesso allo sguardo fotografico, e con Antonioni ha co-diretto proprio quest’ultimo film.

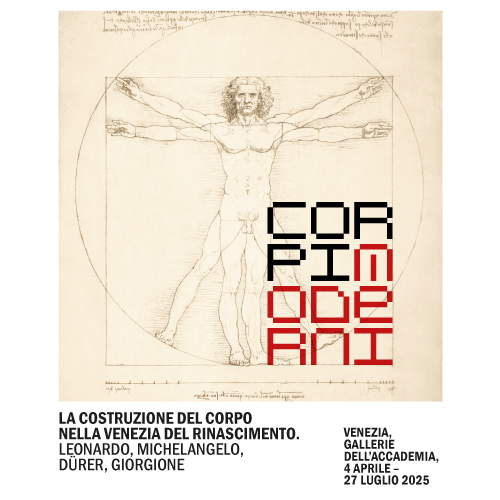

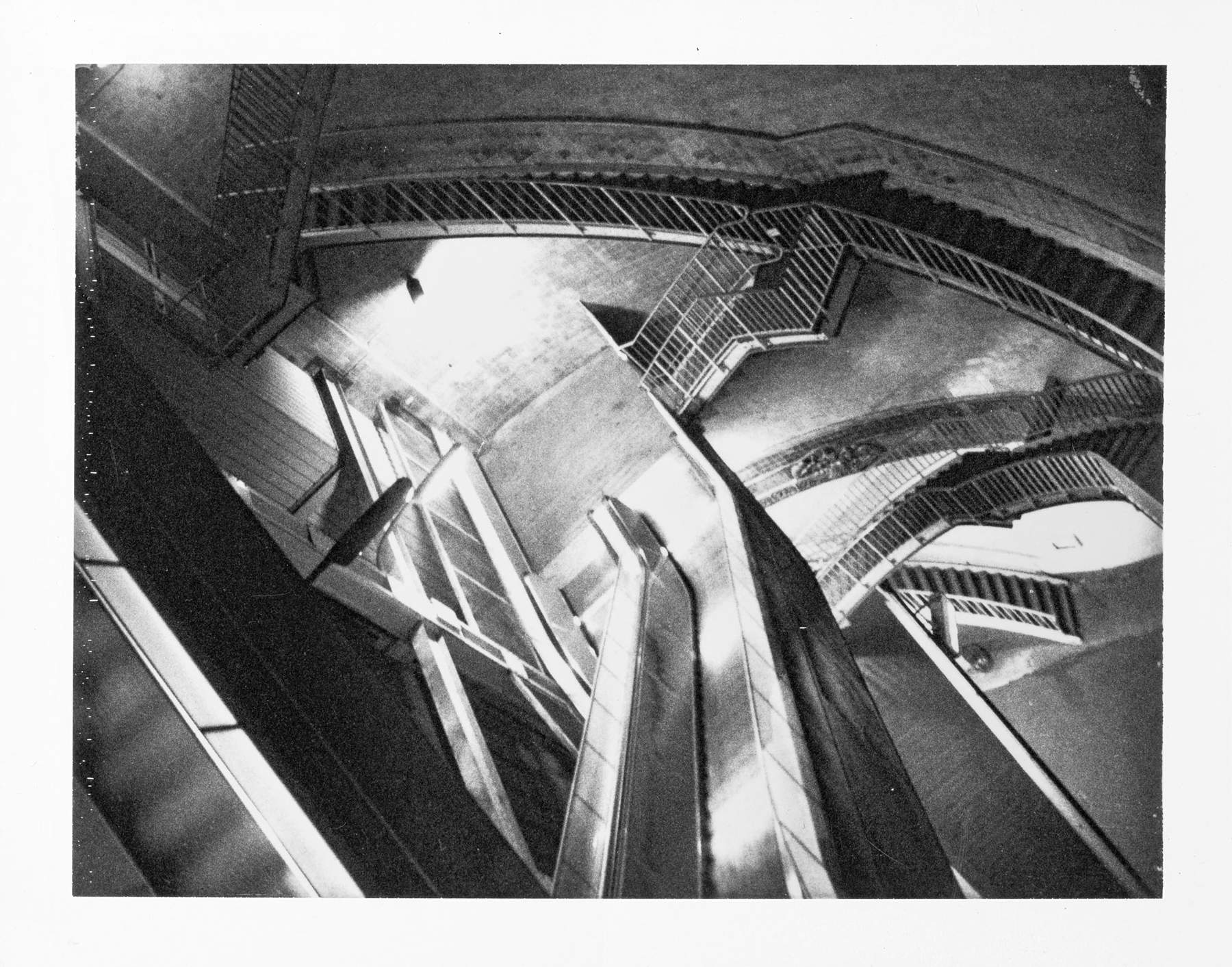

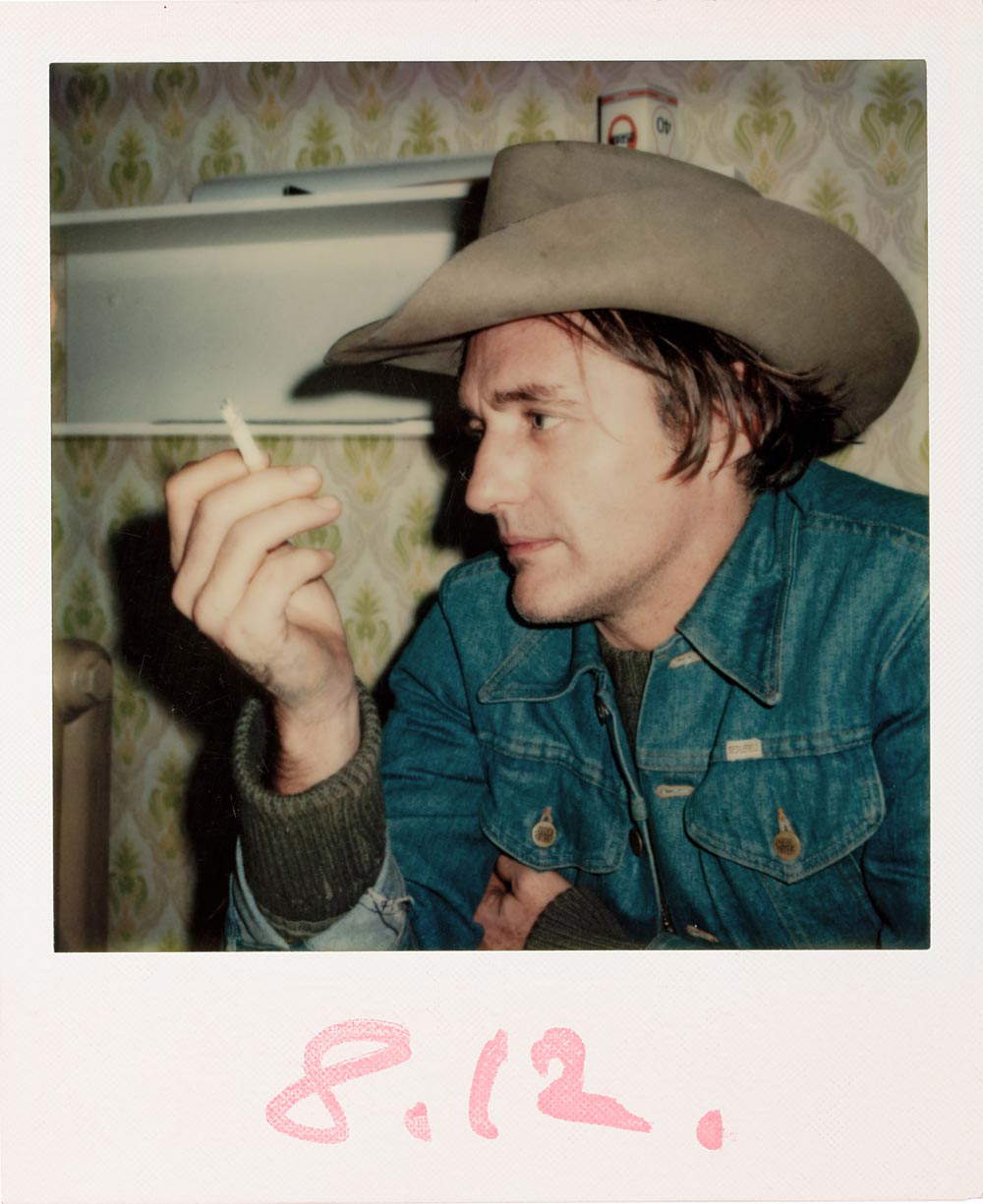

A Wenders, Les Rencontres d’Arles dedica uno spazio, che sembra più un omaggio al regista (presente ad Arles nei giorni dell’apertura) che una mostra nel senso più completo del termine. In My Polaroid friend all’Espace Van Gogh sono infatti esposti gli scatti che Wenders realizzò con la Polaroid, appunto, durante le riprese de L’amico americano. ll film del 1977, girato tra Parigi ed Amburgo, ha come protagonisti Bruno Ganz e Dennis Hopper che interpretano i personaggi tratti dal romanzo di Patricia Highsmith dal titolo originale Ripley’s Game. All’epoca, come racconta il regista, le Polaroid avevano la funzione che oggi ha la fotocamera dello smartphone: erano davvero un quaderno di appunti fotografico. Con quelle lui fotografava le location in occasione dei sopralluoghi per poi attaccare le foto sulla parete dell’ufficio di produzione, così che restasse traccia delle sue scelte. Con la stessa macchina fotografava anche i suoi attori durante la preparazione e a volte nelle pause di scena, e, ad un certo punto, la Polaroid arriva anche ad assumere un ruolo nel film che, non a caso, in origine, e per tutta la lavorazione, era stato intitolato Framed (“incorniciato”).

Restando sul cinema, uno dei più noti registi-fotografi è Stanley Kubrick. Prima di diventare un regista di fama mondiale, Kubrick aveva iniziato la sua carriera come fotografo per la rivista Look. La sua attenzione al dettaglio, la composizione impeccabile e l’abilità nel catturare immagini suggestive sono evidenti sia nei suoi scatti fotografici che nei suoi film. E Kubrick è uno dei protagonisti della mostra Scrapbooks. Inside the imagination of filmakers, anche questa all’Espace van Gogh di Arles, che raccoglie gli “album dei ritagli”, cioè quelle raccolte di appunti che da sempre accompagnano il lavoro di un regista nel percorso di costruzione del mondo immaginario di un film. La mostra esplora l’uso degli scrapbook tra i registi alla fine del 20mo secolo, quando le immagini fotografiche erano già facilmente utilizzabili e appena prima che il digitale dematerializzasse tutto, trasformando poco alla volta il concetto di scrapbook fino a farlo diventare uno strumento di dialogo sociale (o “social”).

Lo scrapbook è un oggetto ibrido, a metà tra un quaderno di appunti ed un album fotografico che raccoglie immagini di registri diversi: articoli di giornale, foto, cartoline, tagliate, manipolate e ricomposte visualizzando così un processo creativo che ferma in una immagine un percorso di mesi, se non anni, di riflessione e creazione. Da appunti visivi ai margini di una sceneggiatura presi in eleganti quaderni italiani (quelli di Derek Jarman), a vere collezioni autonome che assumono la forma di opere d’arte come i “Newsprint collages” di Jim Jarmush, lo scrapbook è la trasposizione fisica della ricchezza creativa e della complessità di pensieri di un regista. “Per un film gli scrapobook sono allo stesso tempo il passato (come bozze) e il futuro (come archivio), ma anche una visualizzazione del risultato finale. Composti con la sintassi cinematografica, offrono una autofiction polifonica in cui la memoria segue il processo del montaggio, non solo quello di una giustapposizione o raccolta di immagini”, dice il curatore Matthieu Orléan che ha raccolto tra gli altri le opere di William S. Burroughs, Robert Duncan, i già citati Derek Jarman, Jim Jarmusch, Stanley Kubrick, Agnès Varda.

Ad Agnès Varda in particolare è dedicato un posto d’onore durante Les Rencontres. Oltre ai suoi scrapbook, è protagonista della mostra La pointe courte, from photographs to film al Cloître Saint-Trophime, curata da Carole Sandrin, con la collaborazione di Elisa Magnani, e di Agnès Varda - Hans-Ulrich Obrist Archives al Luma di Arles che racconta la collaborazione tra l’artista e il curatore che per primo la invitò a confrontarsi con una ostra di arte contemporanea.

Figura unica nel cinema francese, Varda, classe 1928, è stata fotografa ufficiale del Festival d’Avignon e del Théâtre National Populaire, documentarista, autrice e regista. Considerata tra i pionieri della Nouvelle Vague, unica donna accanto a François Truffaut e Jean-Luc Godard, che sono arrivati prima di lei tra le pagine della storia del cinema perché era difficile classificare la complessità del suo lavoro in un ruolo unico, o più banalmente perché erano uomini. “Ero la prima donna-autore. Dopo il mio mediometraggio La pointe courte ero tutta sola in quella grande ondata della Nouvelle Vague che seguì, ero l’alibi, l’errore. Ma me ne fregavo, facevo i miei film e basta. Dopo ci sono state le registe della rivolta femminista. Ma è stato un fuoco di paglia, non mi sono lasciata intruppare. Però mi sono battuta perché le donne avessero ruoli tecnici e creativi come operatrici, scenografe. Per cui mi sono fatta la fama di femminista emmerdeuse”, ha raccontato nel 2000 a Manuela Grassi di Panorama. Eppure, Agnes Varda è stata non solo più longeva dei suoi colleghi uomini, ma più prolifica, tanto da realizzare ancora nel 2017 il documentario Visages, villages che la vede protagonista, oltre che regista, insieme al giovane ed innovativo artista francese JR. Per questo film fu candidata all’Oscar, diventando così la più anziana candidata di sempre.

Forse una delle esperienze più emozionanti e complete dell’edizione di quest’anno di Les Rencontres è proprio la mostra La pointe courte, from photographs to film che rappresenta un’opportunità unica per scoprire il talento di Agnes Varda nel campo della fotografia, e la costruzione di un processo che la porterà, senza soluzione di continuità, al cinema. In mostra c’è un percorso articolato che parte da alcune delle 800 foto che Agnes Varda scattò nella piccola città di Sète, a pochi chilometri da Arles. Varda arrivò qui nel 1940 come rifugiata durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi tornarci in vacanza ogni anno fino all’inizio degli anni Sessanta, e documentando (prima come fotografa amatoriale, poi come professionista) gli amici, i pescatori, le banchine a sud della città, il quartiere popolare dell’Étang de Thau che presto diventeranno protagonisti del suo primo film, Le pointe courte, girato nel 1954. Varda è nota per il suo approccio poetico e umano nel raccontare storie, che si riflette sia nei suoi film che nelle sue fotografie. Il suo stile distintivo è caratterizzato da un’intima attenzione ai dettagli e dalla capacità di catturare momenti fugaci che rivelano la bellezza nascosta nella quotidianità.

Tra meravigliose stampe d’epoca realizzate dalla stessa Varda, che rivelano uno sguardo fotografico maturo e professionale, contact sheet (cioè quelle fotografie create direttamente dall’intera striscia di negativo 35 mm ed utilizzate principalmente per selezionare le immagini), piccole stampe che testimoniano un uso documentaristico più che artistico, ritagli di giornale e preziose sceneggiature piene di appunti, questa mostra è ricchissima e riesce a raccontare un percorso di costruzione incredibile quanto originale di un film radicale, apprezzato da cinefili e critici all’epoca, ma poi messo da parte dalla storia del cinema. Una mostra che vale il viaggio.

Se i registi che si lasciano ispirare dalla fotografia sono diversi, meno frequentato è il percorso contrario, che raggiunge il suo esempio di massima espressione con l’opera di Gregory Crewdson che non è un regista, ma si comporta come tale. Noto per le sue immagini teatrali e suggestive, è ad Arles con Gregory Crewdson Eveningside 2012 - 2022 a La Mécanique générale, una mostra curata da Jean-Charles Vergne, già presentata a Gallerie d’Italia Torino nel 2022 (recensito qui). Le sue opere sono caratterizzate da set elaborati e da una cura meticolosa per i dettagli, che richiamano l’attenzione verso aspetti psicologici e metafisici delle vite rappresentate. Crewdson crea una sorta di “realtà surreale” attraverso la fotografia, ispirandosi alle atmosfere e alle tecniche narrative tipiche del cinema.

E nel contesto della più ampia narrazione de Les Rencontres questa mostra sottolinea ancora di più la cinematograficità della produzione di Crewdson, che per ogni scatto costruisce un set del tutto paragonabile a quello di un film, in termini di risorse messe in campo, come di professionalità impegnate: dai costruttori di scena, agli esperti di post produzione, fino ai protagonisti delle sue opere spesso interpretate da star hollywoodiane (nelle sue produzioni precedenti ha ingaggiato attrici come Gwyneth Paltrow e Julianne Moore) .

Il dibattito che si accende, tra gli addetti ai lavori, è sull’opportunità di impegnare questi mezzi per una sola foto. Escludendo i termini puramente commerciali, evidentemente già risolti dal mercato, sono convinta che le opere di Crewdson abbiano la potenza di trasmettere tutta la ricchezza di un racconto lungo e cinematografico, in un solo scatto, ma anche di offrire quella molteplicità di piani di lettura in uno sviluppo temporale che fino ad oggi era solo riservato al cinema. Un percorso di ricerca originale, che oggettivamente toglie alla fotografia il suo valore di immediatezza, di accessibilità, ma crea un percorso ibrido, e come tale, nuovo. E per quanto mi riguarda anche, davvero, affascinante.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE