Dalle Apuane all'Appennino, tra i monti di Massa-Carrara e della Lunigiana

“Basta salire sulle montagne, in Apuania, e il paesaggio stesso si presta a essere scenario di visioni. Che poi già il marmo è un brulichio di vite marine, sedimenti carbonatici prodotti in quelle che furono scogliere coralline. Quegli strati, segnati da linee oblique e parallele, vene sottopelle che il lavoro millenario delle cave ha scoperto e portato in superficie, sbattendotelo in faccia – quegli strati di marmo sono vivi, profondamente vivi, e quel biancore che ti abbaglia è come un concentrato ipnotico di vita. Il mare, qui, è già compreso nella montagna”. Queste righe che Marco Rovelli ha scritto nel suo libro Il contro in testa forse da sole basterebbero a raccontare come le montagne abbiano forgiato la mente e il cuore degli abitanti dell’odierna provincia di Massa-Carrara. Sono le montagne, maestose e silenziose, l’anima di questa terra. Le montagne che dominano Carrara, Massa, l’intera Lunigiana. Nella provincia più a nord della Toscana, le Alpi Apuane si incontrano con l’Appennino Tosco-Emiliano e creano una sinfonia di paesaggi che spaziano dalle cime rocciose ai dolci pendii ricoperti di boschi. Un elemento del paesaggio, una presenza ricca di vita, un simbolo che racchiude la storia, le storie, la cultura della provincia di Massa-Carrara.

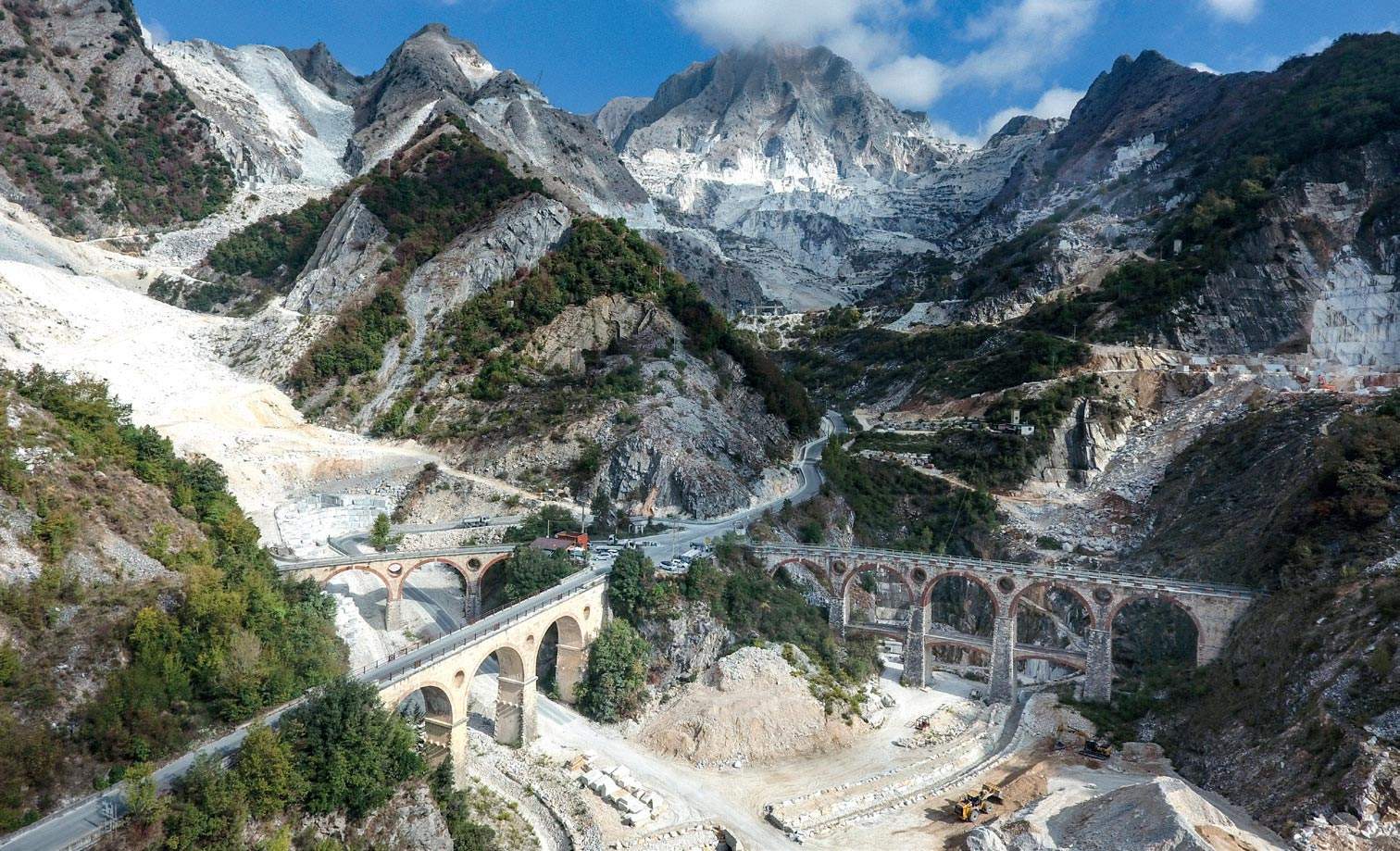

Le Apuane si presentano come un insieme di picchi aguzzi, pareti rocciose e profonde vallate che paiono quasi scolpite dalla mano di un artista. Il marmo delle Apuane ha plasmato la storia e l’economia di questa terra per millenni. Utilizzato fin dall’epoca romana, il marmo di Carrara ha dato vita a capolavori immortali: basti pensare alle opere di Michelangelo. E ancora oggi, le cave di marmo sono un elemento fondamentale della vita locale, anima di un settore che continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Poi, superate le creste delle Apuane, a nord di Carrara, si arriva in Lunigiana dove s’innalzano le morbide montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano. Qui il paesaggio cambia radicalmente: alle pareti rocciose delle Apuane si sostituiscono dolci pendii ricoperti di boschi di faggi, castagni e querce, intervallati da pascoli e piccoli borghi arroccati sulle cime, aggrappati alle coste dei monti. Le cittadine che punteggiano l’Appennino, come Pontremoli, Fivizzano e Zeri, conservano un fascino antico fatto di strade acciottolate, case in pietra e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. I borghi montani sono piccoli scrigni di storia e cultura. Pontremoli, con il suo Castello del Piagnaro, il Museo delle Statue Stele, gli edifici barocchi che testimoniano la stagione di grande ricchezza che la città visse nel Seicento, è luogo dove il passato etrusco e medievale si intreccia con la vita moderna. Fivizzano, la “Firenze della Lunigiana”, stupisce con le sue eleganti piazze, i suoi edifici rinascimentali che celano le tracce del passato che legò la città al Granducato di Toscana. Zeri, invece, è un esempio di autenticità montana, dove la vita scorre lenta e le tradizioni locali, come la produzione del formaggio, la raccolta delle castagne e la pastorizia, sono ancora vive. Qui la montagna non è solo un luogo da esplorare: è un modo di vivere. La vita sull’Appennino è scandita dai ritmi della natura, e le antiche tradizioni contadine sopravvivono ancora al giorno d’oggi.

Le montagne sono una presenza costante e ineludibile per chi vive sulla costa apuana e in Lunigiana. Influenzano il clima, le attività economiche, e persino il ritmo della vita quotidiana. Le loro risorse, come il marmo delle Alpi Apuane o le castagne degli Appennini, sono state per secoli il sostentamento e la ricchezza di questa terra, hanno creato un legame diretto tra le montagne e le persone che qui vivono. La vita in montagna non è mai stata semplice: il clima rigido, i terreni scoscesi e le difficoltà di comunicazione hanno richiesto una capacità di adattamento straordinaria. Questa stessa forza si riflette nella tenacia e nel carattere fiero delle comunità locali. Le terre montuose della Lunigiana e delle Apuane hanno inoltre preservato le loro tradizioni culturali e gastronomiche, isolandole dai cambiamenti repentini portati dalla modernità. Antiche usanze riescono qui a sopravvivere grazie al legame con questo paesaggio montano che le protegge e le mantiene vive. E per molte comunità locali, le montagne sono anche luoghi di sacralità. Il Monte Sagro, per esempio, era venerato già dagli antichi Liguri come un luogo mistico. Ancora oggi, le montagne sono viste non solo come un luogo fisico, ma come uno spazio in cui l’uomo può avvicinarsi al trascendente, trovando pace e connessione con qualcosa di più grande di lui.

Si può dire che tra le Alpi Apuane e la Lunigiana sia passata la storia d’Italia: la posizione dei monti apuani e lunensi ha fatto di questo territorio una terra di confine, crocevia di popoli e culture, ma anche una via di comunicazione strategica per molti secoli. Durante l’epoca romana, il territorio era il limite tra la Regio VII Etruria e la Regio IX Liguria, una separazione non solo geografica ma anche culturale. Le montagne apuo-lunensi hanno poi costituito una linea di difesa naturale: nel corso della storia, furono sfruttate come difesa naturale contro invasioni e attacchi, fungendo da baluardo per proteggere le popolazioni locali. In epoca medievale, le vie che attraversavano la Lunigiana sono state attraversate da viaggiatori, pellegrini, mercanti e soldati che percorrevano questi sentieri per passare dall’Italia settentrionale verso Roma e viceversa. I valichi montani, come il Passo della Cisa, erano cruciali per superare la barriera degli Appennini. Di qui passavano poi le vie del sale utilizzate per trasportare il prezioso minerale dal Mar Ligure verso il nord, verso la Pianura Padana e le città dell’Emilia e oltre.

La posizione di confine ha fatto poi di ampie parti del territorio dell’odierna provincia di Massa-Carrara una terra contesa tra diverse entità politiche, dai longobardi ai duchi di Lucca, dai Malaspina ai Medici. La posizione di crocevia di queste zone ha arricchito il territorio, ma ha anche reso i suoi abitanti fieri, orgogliosi, arcigni difensori della propria cultura, spesso chiusi e diffidenti, ma sempre comunque attaccati alle loro terre. E ancora oggi il paesaggio apuo-lunense, costellato di castelli e fortificazioni (dal Castello del Piagnaro a Pontremoli al Castello Malaspina di Massa, dalla Fortezza della Brunella ad Aulla alla Torre di Castruccio ad Avenza di Carrara, senza contare poi i tanti castelli della Lunigiana: Fosdinovo, Terrarossa, Malgrate, Castiglione del Terziere, Tresana e tantissimi altri), costruiti per controllare i valichi e difendere il territorio, testimonia il ruolo strategico di tutta l’area nel passato. La posizione strategica di Massa-Carrara ha reso questa terra protagonista di incontri e di scontri, trasformandola in un luogo di ricchezza culturale e storica. Oggi, i valichi montani e i borghi della provincia raccontano questa storia di passaggi, incontri e resistenza, parlando ai visitatori che vogliono scoprire un territorio dove le montagne non sono solo una barriera, ma un ponte tra passato e futuro.

Le montagne di Massa-Carrara sono poi profondamente legate all’arte e alla cultura di questa provincia, tanto da diventare esse stesse muse e materia per capolavori immortali. Questo legame si riflette in vari luoghi, musei, palazzi e chiese del territorio, dove il marmo, le tradizioni e i paesaggi montani diventano protagonisti. Dal Museo del Marmo di Carrara, che celebra l’importanza del marmo apuano nell’arte e nella cultura (qui è possibile scoprire come il marmo sia stato estratto dalle montagne e trasformato in opere d’arte fin dall’epoca romana, con esposizione di reperti archeologici, strumenti di lavoro e modelli che testimoniano il legame inscindibile tra le montagne e la tradizione artistica di Carrara) alle cave stesse, dove si possono visitare i luoghi in cui le montagne vengono “scavate” e comprendere come la loro materia sia diventata sculture, edifici e monumenti in tutto il mondo. E poi, i luoghi sparsi sul territorio che offrono testimonianze vive di questo legame: il Duomo di Carrara, per esempio, è uno degli esempi più raffinati del legame tra il marmo delle montagne e l’arte sacra. La facciata è interamente costruita in marmo apuano, mentre all’interno si possono ammirare opere in marmo con cui s’ammira la bellezza e la purezza del materiale. A Massa, il Palazzo Ducale, che fu la residenza dei Cybo-Malaspina, signori di queste terre, il marmo apuano venne utilizzato per decorare interni ed esterni, mostrando come il materiale delle montagne abbia influenzato l’arte e l’architettura del Rinascimento e del Barocco.

Salendo a Pontremoli, si visita il Museo delle Statue Stele, che conserva le statue stele, misteriose sculture preistoriche in pietra, scolpite dai primi abitanti delle montagne: queste figure antropomorfe testimoniano un legame spirituale e artistico con il paesaggio montano che risale a millenni fa. E poi Fivizzano, borgo ricco di arte e cultura, dove le pietre locali furono utilizzate, così come in tutti i borghi e i castelli della Lunigiana, per dare forma al territorio. Questo legame tra montagna e arte è ancora vivo: nel centro di Carrara, il Parco della Padula ospita opere d’arte contemporanea che dialogano con il paesaggio, sculture in marmo esposte in un ambiente naturale per rammentare il rapporto inscindibile tra arte e natura che queste terre hanno sempre vissuto come parte di sé. In ogni angolo della provincia di Massa-Carrara, dalle cave monumentali ai borghi medievali, l’arte e le montagne si intrecciano in un dialogo eterno, e offrono a chiunque arrivi qui l’opportunità di scoprire come la natura possa diventare arte e come l’arte possa dare voce alla natura.

Le montagne, qui, non sono soltanto un elemento del paesaggio, ma un simbolo di resilienza e identità per le comunità che vivono ai loro piedi. Per secoli, queste montagne hanno rappresentato una barriera fisica e culturale, ma anche una fonte di ispirazione e protezione. Durante la seconda guerra mondiale, le montagne di Massa-Carrara furono teatro di eventi drammatici: la Linea Gotica attraversava queste terre, e quello che è accaduto su questi monti ha lasciato dietro di sé cicatrici profonde, ma non solo: in questa terra si è fatta, con coraggio, la storia della Resistenza. E ancora oggi i sentieri delle montagne raccontano storie di libertà, mantenendo viva la memoria di quei giorni difficili.

E non andrà dimenticato che le montagne di Massa-Carrara hanno da sempre ispirato artisti, poeti e scrittori. Le loro forme imponenti e i loro paesaggi mutevoli sono stati celebrati in opere d’arte e letteratura, e continuano a essere una fonte di ispirazione per chiunque le visiti. In particolare, le Alpi Apuane hanno ispirato poeti come Gabriele D’Annunzio, che ne celebrò la bellezza nelle sue opere. “Marmorea corona di minaccevoli punte, le grandi Alpi Apuane regnano il regno amaro, dal loro orgoglio assunte”: è uno dei tanti versi sulle Apuane ch’è possibile trovare nell’Alcyone. Ma le montagne non ispirano solo artisti: per chi vive in queste terre, rappresentano un legame profondo con la propria storia, con la propria cultura, una connessione con la natura e un richiamo alla semplicità e all’autenticità. Sono l’anima di questo territorio, il simbolo di una storia millenaria e di una cultura che affonda le sue radici nella natura.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER