Animali e luoghi fantastici nei musei d'Italia: Calabria

- La sfinge di Rosarno

- La gorgone sullo spallaccio del Museo Archeologico dell'Antica Kaulon

- I draghi dell'antica Kaulon

- I cavalli alati del pinax con il Ratto di Persefone al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

- La sirena dell'alabastron del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

- Acheloo nell'arula del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

- La sirena dell'askos al Museo Nazionale di Crotone

- La sirena che regge una colomba al Museo Archeologico di Vibo Valentia

- Il Nettuno Pescatore di Alberto Savinio della Galleria Nazionale di Cosenza

- Il Laocoonte di Pietro Bernini alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

È la Calabria la tredicesima tappa del viaggio tra gli animali fantastici nei musei italiani: da Reggio Calabria a Kaulon, da Vibo Valentia a Cosenza, arrivano sirene, draghi, sfingi, mostri marini e molto altro. Il progetto è condotto da Finestre sull’Arte in collaborazione con il Ministero della Cultura e si pone l’obiettivo di portare il pubblico alla scoperta dei musei italiani, luoghi sicuri e adatti a tutti, da un punto di vista diverso e scoprendo percorsi insoliti. Ecco le creature fantastiche che abbiamo trovato in Calabria!

1. La sfinge di Rosarno

Secondo la mitologia greca, la sfinge era un animale che si presentava con testa e seno di donna, corpo di cane, ali d’aquila, zampe di leone e coda di serpente: stava su di una rupe lungo la via di Tebe e sottoponeva un indovinello ai viaggiatori che si trovavano a passare di lì, e se non erano in grado di dare la risposta esatta venivano divorati. Fu l’eroe Edipo a rispondere in maniera corretta, e la sfinge, sconfitta, si gettò dalla rupe. Al Museo Archeologico di Medma-Rosarno la sfinge è rappresentata su di una “arula”, ovvero un piccolo altare in terracotta decorato a rilievo, che solitamente raffigurava scene mitologiche. Le arulae sono databili tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C. e si trovavano nei santuari minori, quelli dove non c’erano altari monumentali: si trattava, per esempio, di santuari destinati a piccole comunità, oppure santuari che si trovavano nelle necropoli. È comunque possibile che le arulae fossero anche ex voto che venivano offerti alle divinità. In questo caso, la arula del Museo di Medma-Rosarno presenta una sfinge tra due colonne ioniche, e proviene proprio da una necropoli. Arrivà al museo nel 1986, donata dal professor Giovanni Gangemi, maestro di scuola elementare e grande appassionato dell’archeologia di Medma, tanto da essere nominato nel 1991 ispettore onorario della Soprintendenza della Calabria.

2. La gorgone sullo spallaccio del Museo Archeologico dell’Antica Kaulon

Le gorgoni, secondo la mitologia greca, erano tre sorelle (Steno, Euriale e la più famosa Medusa) che al posto dei capelli avevano serpenti ed erano in grado di pietrificare con lo sguardo chiunque le guardasse. Questo oggetto conservato al Museo Archeologico dell’Antica Kaulon è molto particolare: si tratta di uno dei rari spallacci trovati in Magna Grecia, ed è decorato con la protome (un elemento decorativo costituito dalla sola testa) di una gorgone, descritta con gli occhi a mandorla, la bocca aperta, e la chioma a ciocche ricciolute per evocare i serpenti. Lo spallaccio era un elemento dell’armatura di un oplita (gli opliti erano i soldati della fanteria pesante degli eserciti dell’antica Grecia), e veniva posto tra il deltoide e l’omero per proteggere quella parte delicata del corpo. Il reperto è stato rinvenuto come offerta votiva nei pressi dell’antica Kaulon, risale all’ultimo quarto del VI secolo a.C., ed è un’interessante testimonianza dell’antica arte toreutica, ovvero la lavorazione dei metalli.

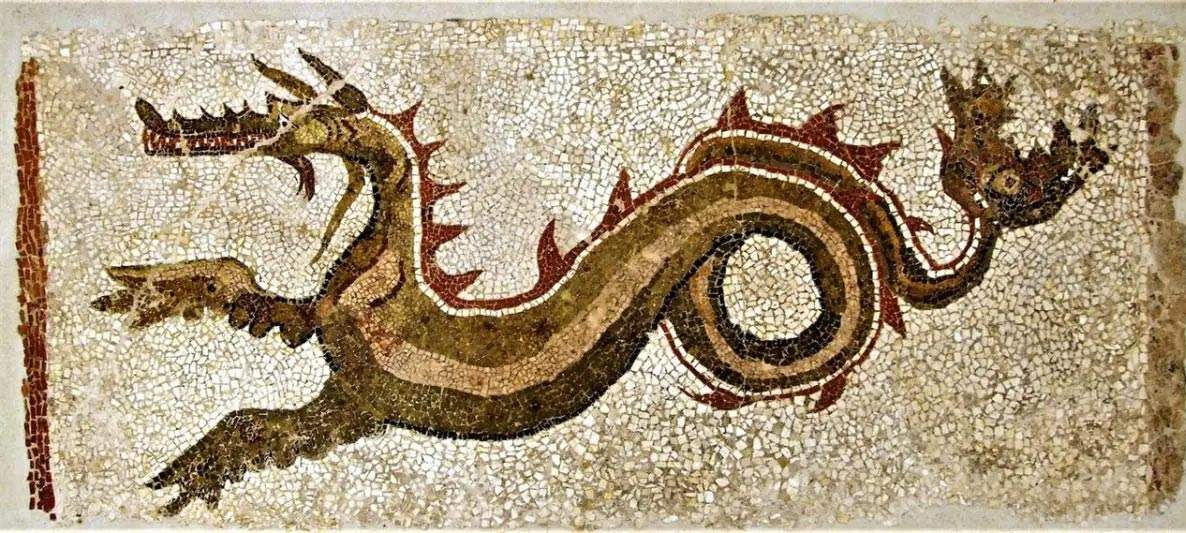

3. I draghi dell’antica Kaulon

Sono ben due i draghi che si possono trovare al Museo e al Parco Archeologico dell’antica Kaulon, entrambi realizzati a mosaico. Uno dei due è stato scoperto di recente, nel 2012, dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria nell’ambito delle attività di ricerca nel sito di Kaulon, colonia della Magna Grecia fondata nei pressi di Punta Stilo, non lontano dall’odierna Monasterace. Il mosaico, raffigurante un drago e un delfino, copre una superficie di circa 30 metri quadri ed è ritenuto uno dei più importanti e antichi (risale infatti al IV-III secolo a.C.) rinvenuti nell’area dell’antica Magna Grecia. Decorava il pavimento di una piscina per il bagno caldo in un’area termale: solitamente, infatti, i piani delle vasche delle terme erano ornati con mosaici raffiguranti creature del mare, tra cui anche mostri come il drago marino in questione, per richiamare l’elemento dell’acqua. L’altro mosaico, che raffigura un drago marino simile a quello dell’edificio termale (quindi con un corpo lungo e sinuoso, adatto al nuoto, con pinne e con una coda che somiglia a quella di un pesce), decorava un ambiente (l’ingresso della sala da pranzo) della “casa del drago” (così chiamata proprio dal mosaico), e risale alla seconda metà del III secolo a.C.: a lungo esposto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, oggi è forse l’opera più nota del Museo Archeologico dell’antica Kaulon.

4. I cavalli alati del pinax con il Ratto di Persefone al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Si chiama pinax (al plurale pinakes), letteralmente “quadro”, una tavoletta votiva che poteva essere di legno dipinto, di terracotta, marmo o bronzo, e che nell’antica Grecia si appendeva sulle pareti dei santuari o sugli alberi sacri. Non sono molti i pinakes conservati nei musei italiani, e la maggior parte di loro si trovano nei musei della Magna Grecia, come il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: raffiguravano solitamente scene mitologiche, e l’istituto reggino ne conserva uno con il rapimento di Persefone, la figlia di Demetra, dea delle messi e dei raccolti, da parte di Ade, il dio dell’oltretomba, che si era innamorato di lei e la portò con sé negli inferi per farne la sua sposa (secondo il mito, Persefone passava sei mesi nell’oltretomba, corrispondenti a quelli dell’autunno e dell’inverno sulla terra, e negli altri sei tornava sulla terra, che rifioriva nella primavera e nell’estate). Questa storia era rappresentata spesso sui pinakes perché le colonie greche nell’Italia del sud erano molto legate al culto di Demetra: gli animali fantastici, in questo caso, sono i cavalli alati di Ade, che guidano il carro con cui il signore degli inferi si reca sulla terra per rapire Persefone (raffigurata mentre guarda Ade negli occhi, rivolta verso di lui) e portarla con sé nel suo regno. Il pinax in questione proviene dall’antica Locri, che fu una delle più importanti città della Magna Grecia.

5. La sirena dell’alabastron del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Le sirene della mitologia greca non erano le bellissime creature metà donna e metà pesce che tutti abbiamo in mente: quest’iconografia si diffuse soltanto a partire dal IX secolo. In antico, le sirene avevano il volto di donna e il corpo di uccello, e affascinavano non tanto per il loro aspetto fisico, dal momento che erano creature ritenute mostruose, quanto per la loro dolcissima voce in grado di intonare melodie che rapivano i naviganti (è celebre l’episodio di Ulisse che nell’Odissea si fa legare all’albero della nave pur di ascoltare le sirene). Non fa eccezione la sirena del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, raffigurata su di un alabastron, ovvero un vaso che serviva per conservare olio, profumi, unguenti, balsami e si presentava con una forma molto allungata ed era solitamente di alabastro (da cui il nome). Quello del museo reggino è un esemplare piuttosto antico, risalente al VI secolo a.C. e proveniente dal santuario di Scrimbia.

6. Acheloo nell’arula del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Un’interessante arula è quella decorata con l’episodio di Eracle e Acheloo conservata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Eracle, l’eroico semidio dalla forza prodigiosa, è raffigurato nudo, in ginocchio, mentre cerca di trattenere l’impeto dell’attacco di Acheloo: quest’ultimo era una divinità fluviale, figlio di Oceano, e si era trasformato in un toro dal volto umano. Nella lotta con Ercole, Acheloo si trasformò dapprima in un serpente, poi in un toro (così come lo vediamo nell’arula di Reggio Calabria), poi in un drago e infine in un uomo dalla testa di bue. Eracle ingaggiò una lotta con lui perché Acheloo era contrario alle sue nozze con Deianira: vedutosi sconfitto dopo che, a seguito dell’ultima trasformazione, Eracle gli strappò via un corno, il dio fluviale acconsentì allo sposalizio, a patto però di vedersi restituito il corno, ulteriormente ricambiato da Eracle con un corno della capra Amaltea, da cui nacque la celebre cornucopia. Sempre secondo il mito, dalle gocce di sangue che Acheloo perse durante il combattimento, sarebbero nate le sirene. In origine, la scena raffigurata su quest’arula era colorata: si conservano minuscole tracce dell’originaria cromia sul corpo di Eracle, sulle barbe e sui capelli.

7. La sirena dell’askos al Museo Nazionale di Crotone

A proposito di sirene, per capire come le vedevano i greci forse uno degli esempi migliori e meglio conservati è l’askos a forma di sirena proveniente dalla necropoli delle Murgie di Stringoli (l’antica Petelia) e oggi conservato al Museo Nazionale di Crotone. Un askos era un vaso di piccole dimensioni che conteneva soprattutto olio e che si utilizzava per alimentare lampade e lucerne. La particolarità dell’askos sta nel fatto che spesso veniva realizzato in forma di animale: a Crotone ne sono stati ritrovati molti, e quello con la sirena del Museo Nazionale è uno dei più raffinati e più belli di tutta la Magna Grecia. Poiché l’askos in questione proviene da un contesto funerario, vi troviamo raffigurata anche l’anima del defunto, nella parte del manico: secondo la mitologia greca, infatti, le sirene, con il loro canto melodioso, consolavano le anime dei morti e li accompagnavano nell’oltretomba.

8. La sirena che regge una colomba al Museo Archeologico di Vibo Valentia

Questo particolare vaso, che si è conservato in forma frammentaria, raffigura una sirena che regge una colomba: si tratta di un’immagine non così infrequente tra i ritrovamenti in Calabria, ed è legata ai riti funerari. Si è detto sopra che le sirene, con il loro canto, accompagnavano le anime dei defunti verso l’oltretomba per consolarli con le loro melodie: in questo caso, poiché nella Locride era particolarmente diffuso il culto della dea Afrodite, la dea della bellezza, la sirena offre una colomba, uccello sacro alla divinità, in quello che probabilmente era un ex voto destinato proprio ad Afrodite. Nell’antichità classica, gli ex voto potevano non essere soltanto immagini “fini a se stesse”, per così dire, ma anche oggetti di uso quotidiano, come nel caso della sirena di Vibo Valentia, che era nient’altro che un vaso configurato con questa immagine. L’opera risale al VI secolo a.C. ed è realizzata in terracotta.

9. Il Nettuno Pescatore di Alberto Savinio della Galleria Nazionale di Cosenza

Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico (scelse di cambiare il cognome proprio per non farsi confondere col fratello), è stato uno degli artisti italiani più originali e innovativi del primo Novecento, il più “surreale” degli artisti metafisici. Lo dimostra bene il suo Nettuno pescatore conservato alla Galleria Nazionale di Cosenza: il dio del mare è ironicamente descritto come un uomo nerboruto con la testa di pesce e che tira con sé una rete con dentro ciò che ha appena pescato. È lo stesso Savinio a parlare di questa sua opera, dipinta probabilmente nel 1932 dopo il soggiorno parigino, nel racconto Walde Mare del 1943: “Nei pomeriggi d’estate, quando il sole calava all’orizzonte e sulla terra le ombre diventavano sempre più lunghe [...] Nettuno sbarcava sul molo e andava a sedersi al Caffè Lubiè per godersi un po’ di fresco. Gli piacevano i lucùm, che nella loro grande varietà e sotto l’incipriatura di zucchero hanno tutti i colori dell’iride, e certi dolci rotondi e verniciati di cioccolata [...] Il signor Lubié, proprietario dell’esercizio, avrebbe rinunciato volentieri all’onore di noverare tra i suoi clienti un dio, e sarebbe stato lieto che Nettuno si trasferisse di tanto in tanto, lui e il suo tridente, al vicino caffè Tombasi, gestito dal suo nemico e rivale Pelopida Zanakakis”. Dunque, con uno slittamento tipico dell’arte di Alberto Savinio, il potente dio del mare diventa un umile pescatore che torna dalla sua attività e si concede una sosta al bar, con la testa di pesce per sancire la completa identificazione del personaggio con l’elemento a lui associato.

10. Il Laocoonte di Pietro Bernini alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

Non tutti sanno forse che il padre di Gian Lorenzo Bernini (il grande scultore barocco autore della Fontana dei Fiumi, dell’Apollo e Dafne della Galleria Borghese e di tanti altri importanti gruppi scultorei del Seicento), ovvero Pietro Bernini, fu a sua volta un interessante e originale scultore. Lo dimostra anche il Laocoonte conservato alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, che riproduce il celebre gruppo che fu rinvenuto nel 1506 sull’Esquilino a Roma e oggi conservato ai Musei Vaticani: secondo il mito, Laocoonte era un sacerdote troiano che aveva sconsigliato ai suoi concittadini di accettare il cavallo ricevuto in dono dai greci (fu lui a pronunciare la celeberrima frase “Timeo Danaos et dona ferentes”, ovvero “Temo i greci anche quando portano i doni”): in risposta la dea Atena, che proteggeva l’esercito acheo, gli mandò dal mare due mostruosi serpenti marini, Porcete e Caribea, che avvinghiarono Laocoonte e i suoi figli e li trascinarono in mare. Il Laooconte del museo di Reggio Calabria è stato attribuito a Bernini in virtù di una morbidezza nei volti che ricorda alcune precedenti realizzazioni, e in virtù del modo in cui sono realizzati i serpenti marini, che avvolgono con grande naturalezza i corpi di Laocoonte dei figli.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER