Vera Lutter, fotografie uniche che rendono ambiguo il reale. Com'è la mostra del MAST di Bologna

Che l’aura dell’opera d’arte non derivi più dalla sua unicità è un dato di cui si è preso atto fin da quando Walter Benjamin, a cavallo delle due guerre mondiali, pubblicò il celebre saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, nella cui introduzione sottolineava come le nuove tecnologie per produrre, riprodurre e diffondere l’arte a livello di massa avessero radicalmente cambiato l’esperienza artistica sia dal punto di vista della creazione sia della fruizione. Principale responsabile dell’invalidarsi del senso della distinzione tra originale e copia fu la fotografia, il cui effetto conturbante dipende, nonostante tutte le manipolazioni di cui è passibile, dalla sua innata relazione con l’evidenza visiva, concetto che tendiamo istintivamente a far coincidere con una sorta di “prova” (in inglese “evidence”) dell’esistenza di qualcosa. Una fotografia, per quanto programmaticamente adulterata, sfocata, mendace o astratta possa essere, è sempre l’impronta di una presenza dotata di una propria ineludibile realtà, anche quando essa non coincide con il senso e la verità dell’immagine che ne restituisce (anche con intenti faziosi o immaginifici) un particolare aspetto. Ed è proprio questo continuo andirivieni della mente e dello sguardo tra ciò che l’autore vuole mostrare nel suo scatto e il nostro personale archivio di immagini già metabolizzate a farci soffermare su una fotografia per decodificarne gli elementi e poi assegnare al loro insieme quello specifico grado di attendibilità che essi chiamano in causa nella finzione come nell’attinenza al reale. Il primato della vista come arbitro del nostro giudizio è ancora più che mai vivo nel disorientamento generato dall’iper-comunicazione, nonostante l’incontrollabile quantità di immagini veicolate dalla rete, molte delle quali non più definibili come fotografie perché generate in automatico senza partire da un referente reale, sembri sancirne in modo definitivo l’infondatezza.

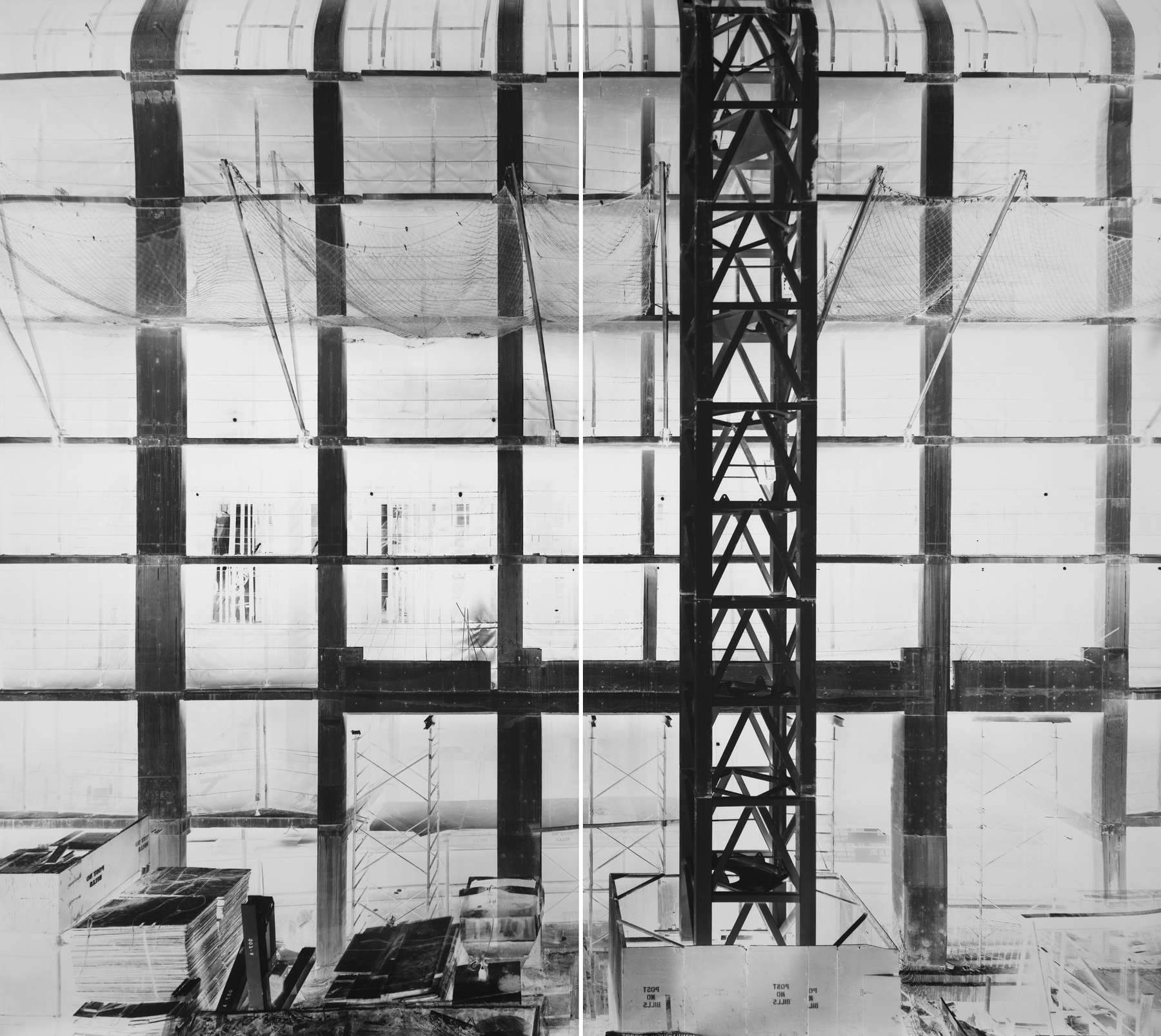

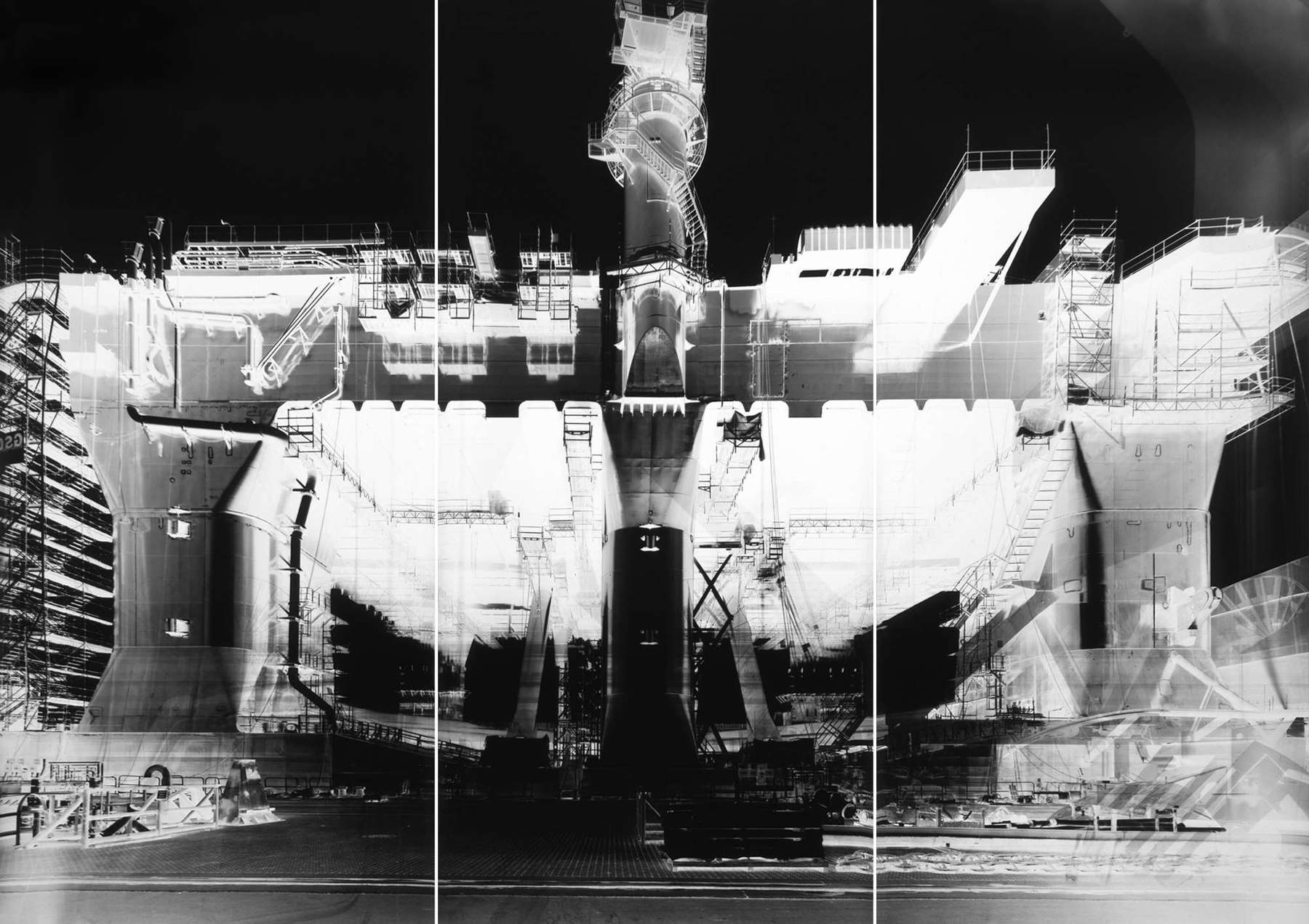

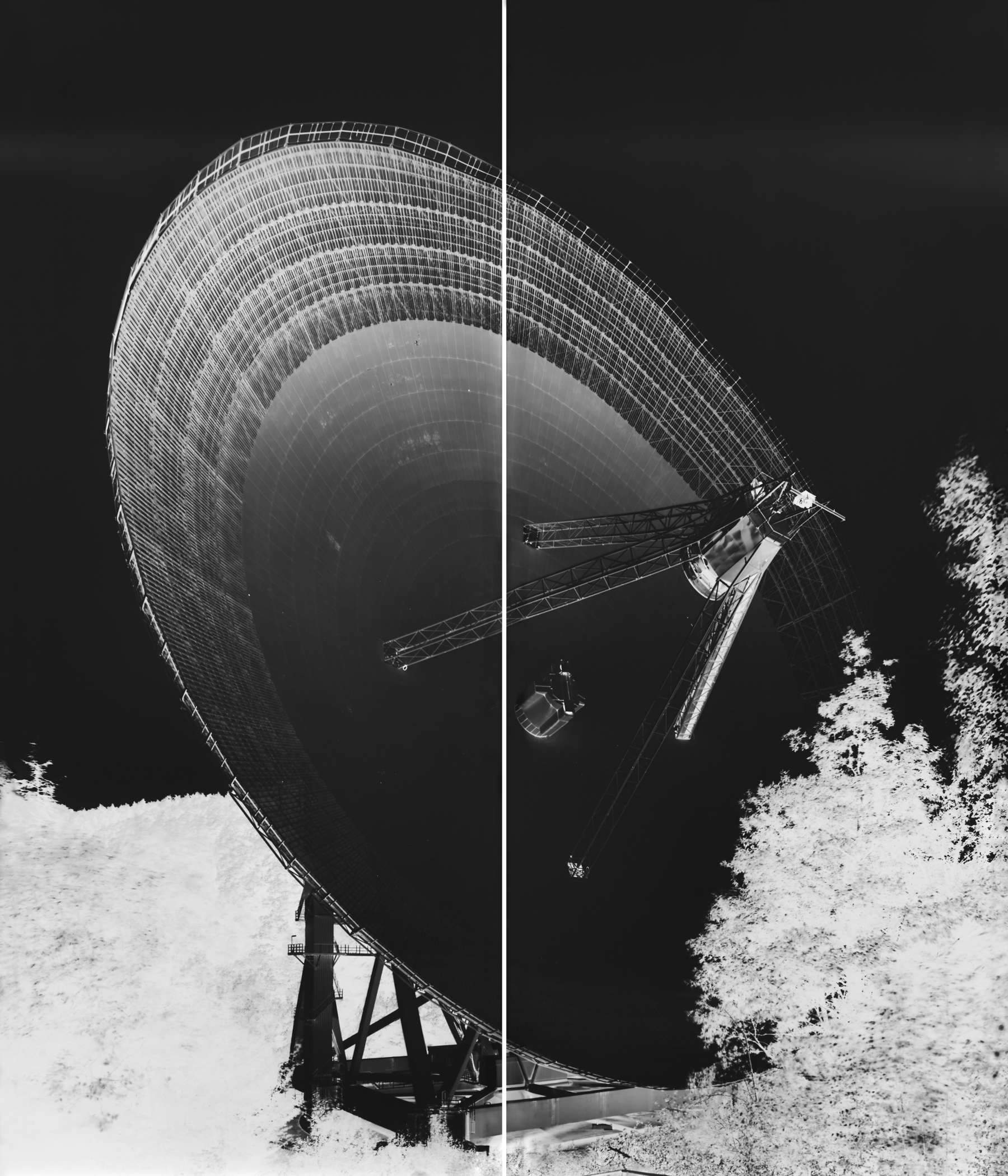

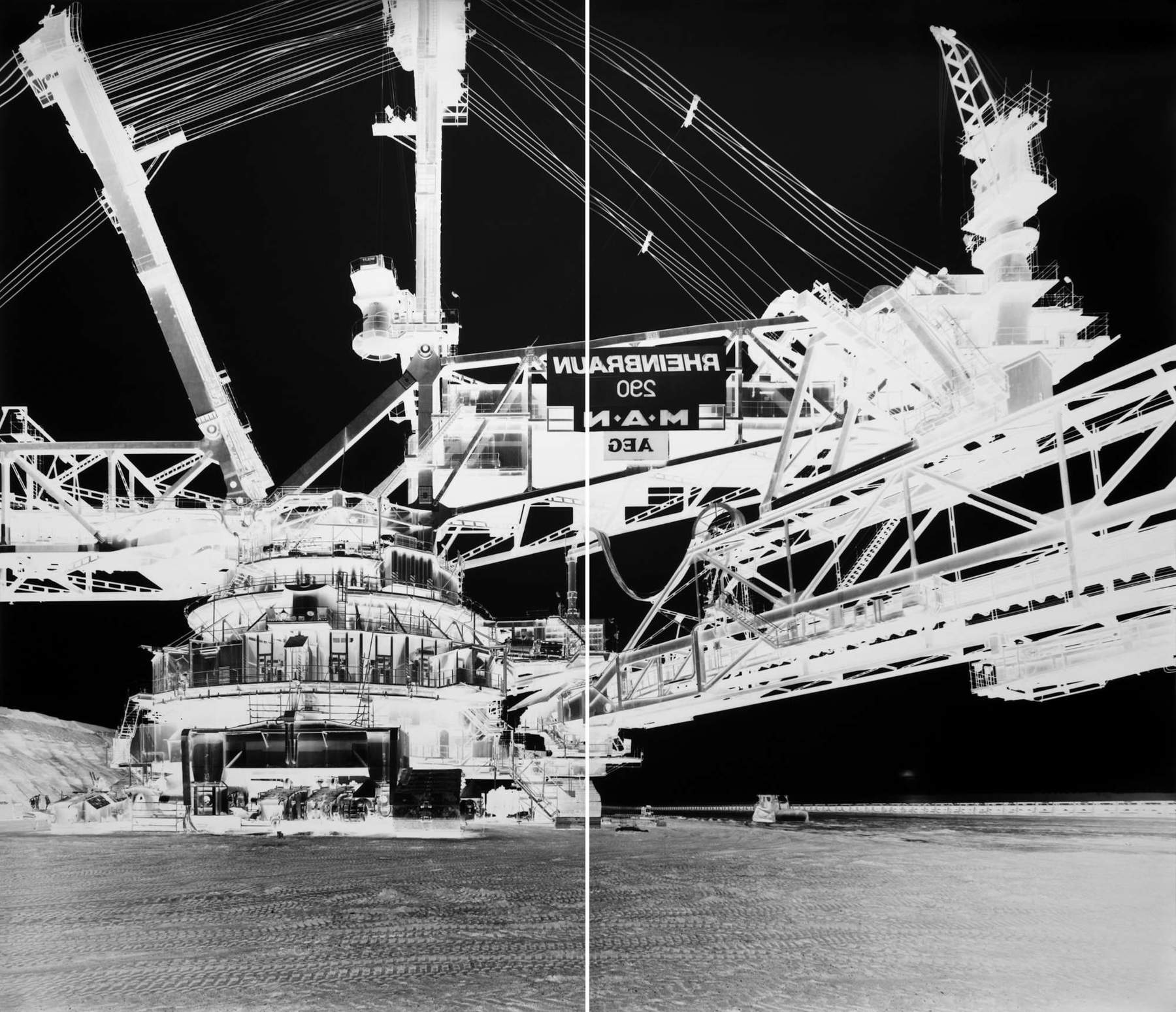

Si pone in un interessante rapporto dialettico rispetto a queste tematiche il lavoro della fotografa Vera Lutter (Kaiserslautern, 1960; vive e lavora a New York), che nella mostra Spectacular, attualmente in corso alla Fondazione MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia di Bologna, presenta venti opere di grandi dimensioni realizzate dagli anni Novanta a oggi e incentrate sui temi dell’industria, del lavoro e delle infrastrutture di trasporto. La singolarità dell’artista (rappresentata in Italia dalla galleria Alfonso Artiaco e all’estero da colossi del calibro di Gagosian, Baldwin Gallery e Galerie Max Hetzler) risiede anzitutto nella particolare tecnica da lei utilizzata, all’origine della cifra estetica inconfondibile delle grandi immagini in bianco e nero, simili a radiografie, a cui da trent’anni la sua firma è associata. Anziché servirsi di un normale apparecchio fotografico, l’artista realizza i suoi scatti attraverso camere ottiche da lei concepite come vere e proprie stanze abitabili, all’interno delle quali cui un sottile fascio di luce proveniente da un unico foro collocato sulla parete rivolta verso il soggetto proietta su quella opposta, rivestita di carta fotosensibile, l’immagine capovolta e invertita di ciò che si trova all’esterno. L’emulsione a basi di sali d’argento di cui è cosparsa la carta si scurisce nelle zone in cui è raggiunta dalla luce: tutti gli elementi luminosi del paesaggio reale, quindi, come il cielo o le superfici riflettenti, sulla carta diventano nere, mentre quelli che nella realtà sono scuri perché tendono ad assorbire la luce, come le chiome degli alberi o i tralicci metallici dei ponteggi edilizi, compaiono come tracce bianca poiché impressionano solo labilmente la carta.

I tempi di esposizione sono molto prolungati e, a seconda delle condizioni di luce ambientali e delle dimensioni del foro stenopeico, possono variare da alcune ore a mesi. Tale processo, estremamente elaborato nelle operazioni preparatorie di costruzione e posizionamento della camera oscura, è tanto riflessivo e prolungato nella fase di scatto quanto inappellabile e istantaneo in quella di sviluppo. Nulla è concesso alla post-produzione: al termine dell’esposizione, l’artista arrotola la carta impressionata in un apposito contenitore per proteggerla dalla luce e la trasferisce nel suo laboratorio per la rivelazione e il fissaggio dell’immagine. Il risultato di questo procedimento, a lei stessa ignoto fino al termine dei lavori, è un negativo unico di carta di cui viene mantenuta l’inversione destra-sinistra e chiaro-scuro, mentre una semplice rotazione di 180° rispetto alla posizione di ripresa elimina dalla fruizione il ribaltamento sotto-sopra. Le dimensioni delle stampe sono dettate da quelle della stanza a cui sono state affisse le carte fotosensibili e in quelle a vocazione ambientale come la maggior parte dei lavori esposti al MAST, strutturalmente simili a polittici, composizioni di più fogli suppliscono all’assenza in commercio di formati di larghezza superiore a 1, 45 metri.

L’artista racconta di aver iniziato ad adottare questa procedura negli anni Novanta quando, in piena temperie concettuale, dopo aver studiato scultura alla Akademie der bildenden Künste di Monaco, si trasferì a New York per frequentare la School of Visual Arts. Ispirata dal nuovo contesto architettonico e ambientale, molto differente da quello delle città europee, decise di trasformare l’intera stanza del loft al ventisettesimo piano dove abitava in una camera stenopeica per registrare i cambiamenti del paesaggio (un parcheggio progressivamente sostituito da un edificio) che vedeva dalla finestra. Per due anni documentò il cantiere di costruzione grazie a questo strumento pre-fotografico, che chiama in causa sia le camere ottiche diffuse tra i pittori vedutisti a partire dal Rinascimento, in cui l’immagine capovolta del paesaggio scelto veniva proiettata su una superficie prima verticale poi orizzontale in modo da poterla copiare su un foglio, sia le prime fotografie della storia, come l’eliografia su lastra di stagno Vista dalla finestra a Le Gras scattata il 19 agosto del 1826 da Nicéphore Niepce. Al pari di Canaletto, che otteneva le sue stupefacenti vedute prospettiche di Venezia proprio grazie a questa tecnica, in base allo stesso principio nelle immagini panoramiche dell’artista tedesca ogni elemento appare perfettamente a fuoco, nonostante l’ampiezza dell’inquadratura e il sovradimensionamento delle stampe. Inoltre, come dagherrotipi ottocenteschi, anche i suoi scatti sono pezzi unici non replicabili che, inficiando il presupposto della riproducibilità come consustanziale all’essenza del medium fotografico, ripristinano la categoria dell’unicità nelle valutazioni estetiche e nelle quotazioni dei suoi lavori.

Un altro aspetto oltremodo interessante nella sua interpretazione di questo processo è il rapporto ambiguo che instaura con la realtà: se da un lato ogni scatto è l’esito di una registrazione non mediata del visibile, dall’altro il risultato finale non è mai una rappresentazione del reale, ma una sua restituzione ambigua, resa indecifrabile dal sovrapporsi dei molteplici livelli temporali e spaziali del mondo osservato nella sua sincronicità. Quelle dell’artista sono sempre ambientazioni deserte (perché la carta non è in grado di impressionare gli eventi dinamici come il passaggio di persone e veicoli), in prevalenza urbane, monumentali e misteriose nella loro leggibilità sintattica, apparentemente immobili nel tempo ma simultaneamente brulicanti di accadimenti concomitanti.

In queste vedute basate sull’alternanza di neri impenetrabili e diafane impronte di oggetti architettonici, il contrasto tra la nitidezza dei dettagli e la surrealtà dell’insieme genera un appassionante campo di battaglia tra universale e particolare, densità e volatilità, passato e futuro, presenza e assenza, controllo e imprevisto. È come se gli aspetti più impermanenti del reale acquisissero una sovrannaturale solennità, mentre quelli concepiti per essere imperituri esibissero la malinconia della loro costitutiva fragilità. Oggetti in apparenza asettici come impianti estrattivi, cantieri, zone industriali dismesse, hangar e mezzi di trasporto acquisiscono una spettacolarità onirica, dove c’è sempre qualcosa che non torna e suscita sospetto. Talvolta l’artista accentua l’effetto straniante insito nella tecnica in fase di allestimento, collocando nel campo visivo del foro stenopeico specchi che moltiplicano le prospettive o addirittura delle stampe di altre immagini negative di dimensioni ambientali (che ovviamente, essendo ri-fotografate, sono soggette a un’ulteriore inversione). In questo dedalo di alterazioni lo sguardo dell’osservatore si confonde e cede il passo al ricordo e alla rappresentazione mentale, mentre l’immagine lo assorbe ma al contempo lo respinge con i suoi bianchi abbacinanti, non permettendogli mai di addentrarsi nel suo mistero.

La mostra al MAST offre un’ambientazione particolarmente felice alle opere proposte, tutte incentrate sull’immaginario della tecnologia, del lavoro e dell’industria come da intenti programmatici dell’istituzione culturale bolognese, nata nel 2013 per sperimentare, anche attraverso la fotografia, nuove modalità di integrazione impresa-comunità e costituisce una preziosa occasione per vedere “dal vivo” una selezione ampia e rappresentativa del percorso creativo dell’artista, finora mai protagonista di una personale in un’istituzione italiana.

Manca un po’ (al desiderio, non al rigore tematico della mostra) un accenno agli iconici scatti da lei realizzati in alcuni siti storici, come Paestum, Venezia, Roma o Atene, che sarebbe stato intrigante relazionare visivamente agli impianti industriali o abitativi su cui si focalizza la mostra per cogliere continuità e differenze nell’approccio e nella resa. Efficace l’apparato divulgativo che supporta il pubblico nella corretta lettura delle opere, a partire dalle visite guidate fino alla predisposizione, all’esterno della struttura, di una camera oscura analoga a quelle costruite dall’artista per i suoi set fotografici. Entrando in questo capanno buio dotato di foro stenopeico e chiudendo bene la porta, si potrà vedere proiettata sulla parete opposta a quella da cui entra la luce una fascia di skyline cittadino capovolto, che permetterà ai visitatori di immedesimarsi nel particolare modo di Vera Lutter di “abitare” i cantieri delle sue immagini. Subito riconoscibile anche in questo orizzonte riflesso, l’arco specchiante di “Reach”, scultura site-specific in acciaio inossidabile realizzata dall’artista britannico Anish Kapoor nel 2017 e collocata sulla rampa di accesso alla parte pubblica (composta da un museo, un foyer e un auditorium) del complesso multifunzionale che ospita i servizi di welfare aziendale del gruppo di aziende Coesia di cui il MAST è emanazione.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE