di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 26/03/2018

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: Caravaggio - Seicento - Genova - Liguria - Arte antica

Recensione della mostra 'L'ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri' a Milano, Gallerie d'Italia di piazza Scala, dal 30 novembre 2017 all'8 aprile 2018.

Non si commetta l’errore di farsi trarre in inganno dal titolo: la mostra L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri non solo ha poco a che fare col grande Michelangelo Merisi (Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610), ma addirittura si domanda, come sostanziale premessa, se sia possibile delineare una storia dell’arte del Seicento che prescinda da Caravaggio. In altri termini: fin dove si spinse l’influenza di Caravaggio sull’arte del diciassettesimo secolo? Si possono trovare aree rimaste impermeabili alle sconvolgenti novità introdotte dal genio lombardo? Per rispondere a queste domande, l’esposizione curata da Alessandro Morandotti, e allestita presso le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano, prende le mosse dall’ultimo dipinto di Caravaggio, il Martirio di sant’Orsola, eseguito a Napoli per un committente di Genova, e seguendo le tracce lasciate da questa estrema prova dell’artista nato a Milano, parte per un interessante viaggio che porta il visitatore dapprima all’ombra del Vesuvio e quindi sulle sponde del mar Ligure al fine di ripercorrere gli spunti caravaggeschi a Napoli e Genova e per analizzare fino a che segno affascinarono gli artisti locali, e se viceversa ce ne furono altri restii ad accoglierli. La storia dell’arte italiana s’intreccia dunque con la storia dell’arte locale e non solo, dacché la mostra (che, occorre sottolinearlo, si concentra per la più parte sulla situazione genovese che su quella napoletana, cui è dedicata soltanto una sezione: Genova è invece presente in tutto il percorso), focalizzando la propria attenzione anche sulle vicende della collezione Doria, entra contemporaneamente nella storia del gusto e nella storia del collezionismo.

Sussistono dunque tutti i presupposti per un’esposizione dal taglio originale, che osserva la storia dell’arte del Seicento con la lente d’ingrandimento, e che certo è molto più genovese che milanese, per quanto tra gli obiettivi figuri anche quello (ottimamente raggiunto) d’analizzare i legami che Milano intrattenne con Genova nel trentennio che la mostra prende in esame, ovvero quello che va dall’anno della scomparsa di Caravaggio, il 1610, fino al 1640, anno in cui, scrive Morandotti nel catalogo, il capoluogo ligure conobbe una “fiammata caravaggesca che investe la città a partire dalle stanze di Palazzo Spinola”: questo perché proprio nel 1640 giunsero a Genova tre capolavori di Matthias Stomer (Amersfoort?, 1600 circa - Sicilia?, dopo il 1650), che secondo il curatore “scuotono la città degli artisti come il quadro di Caravaggio non era riuscito a fare”. È vero che l’eco del Martirio di sant’Orsola, opera destinata alla collezione genovese di Marco Antonio Doria (Genova, 1572 - 1651), passò pressoché inavvertita, ma è altrettanto vero che Genova conobbe una certa diffusione del caravaggismo, cui giovarono la presenza stessa di Caravaggio in città nell’estate del 1605, oltre all’arrivo di alcuni importanti artisti influenzati dalla sua lezione, tra i quali Orazio Gentileschi, Simon Vouet (di cui si dirà meglio più avanti) e Bartolomeo Cavarozzi (e a proposito di quest’ultimo, giova sottolineare che proprio in parallelo alla mostra delle Gallerie d’Italia, a Genova è allestita una mostra, realizzata grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, che intende far luce sulla breve presenza di Cavarozzi a Genova e sull’interesse che i collezionisti liguri nutrirono per la sua opera).

La scuola genovese, tuttavia, elaborò il caravaggismo alla luce delle tradizioni locali oltre che di altri apporti (Genova, agl’inizî del Seicento, conobbe la presenza d’un foltissimo numero d’artisti fiamminghi), col risultato che la lezione del Merisi non fu che una componente, spesso marginale, d’un mosaico ricco di moltissime sfaccettature (valga l’esempio del “naturalismo temperato”, come da definizione di Piero Donati, d’un grande artista quale fu Domenico Fiasella): diverso fu invece il caso di Napoli, città profondamente caravaggesca, che per diverso tempo registrò la presenza fisica del pittore lombardo, decisiva per la maturazione d’una scuola che ebbe in lui il principale punto di riferimento e che si sviluppò attorno al suo lascito. L’assunto di Morandotti, che si chiede come sia possibile che Genova abbia snobbato “la prova eccelsa di un pittore che in nessun momento della storia antica della sua fortuna critica era così in auge”, fornisce certo molti spunti di discussione e c’è da prevedere che prossimamente il testimone de L’ultimo Caravaggio verrà in qualche modo raccolto, dal momento che la gran parte della critica che s’è occupata delle vicende del primo Seicento genovese non ha potuto far a meno d’interrogarsi su come l’eredità di Caravaggio fosse stata accolta in città. Di particolare importanza in tal senso il contributo di Franco Renzo Pesenti che già nel 1992 aveva analizzato il “primo momento del caravaggismo a Genova”, senza poter far a meno di notare come lo stesso Bernardo Strozzi (Genova, 1581 – Venezia, 1644), che peraltro forse compì un viaggio a Roma, risentisse della lezione caravaggesca. A diverse conclusioni giunge invece la mostra milanese, e vale la pena dunque addentrarsi nei temi che intende affrontare.

|

| Sala della mostra L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri. Ph. Credit Maurizio Tosto |

|

| Sala della mostra L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri. Ph. Credit Maurizio Tosto |

L’apertura è ovviamente demandata al Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, posto a confronto diretto con le opere omologhe di Bernardo Strozzi e di Giulio Cesare Procaccini (Bologna, 1574 – Milano, 1625), genovese il primo, emiliano di nascita ma milanese d’adozione il secondo. Secondo la leggenda, sant’Orsola, principessa bretone vissuta nel quarto o nel quinto secolo, sarebbe stata uccisa con una freccia da Attila per essersi rifiutata di concedersi a lui. Nel dipinto di Caravaggio, il tema viene affrontato con un drammatismo che s’allontana dalla tradizione iconografica che voleva sant’Orsola raffigurata nell’atto di subire il martirio assieme alle vergini sue compagne di sventura: viceversa, la scena si carica d’una drammatica intimità, con Attila, sulla sinistra, che scaglia la freccia contro di lei, ma par quasi pentirsi del gesto compiuto, stante la sua espressione quasi sgomenta, contrapposta invece a quella ferma di sant’Orsola che decide di farsi uccidere piuttosto che rinunciare alla sua illibatezza e alla sua fede, non senza però opporre un tentativo di rimediare al proprio destino (il gesto delle mani è particolarmente eloquente). I forti contrasti chiaroscurali acuiscono la tragedia della santa, alla quale sembra partecipare anche il personaggio in secondo piano, col volto colpito dalla luce e con la bocca spalancata: un personaggio nel quale alcuni studiosi hanno voluto vedere un autoritratto del Caravaggio, che sembra quasi soffrire per la sorte della santa (oltre che per se stesso: il 1610 è l’ultimo anno della sua vita travagliata e segnata dagli eccessi).

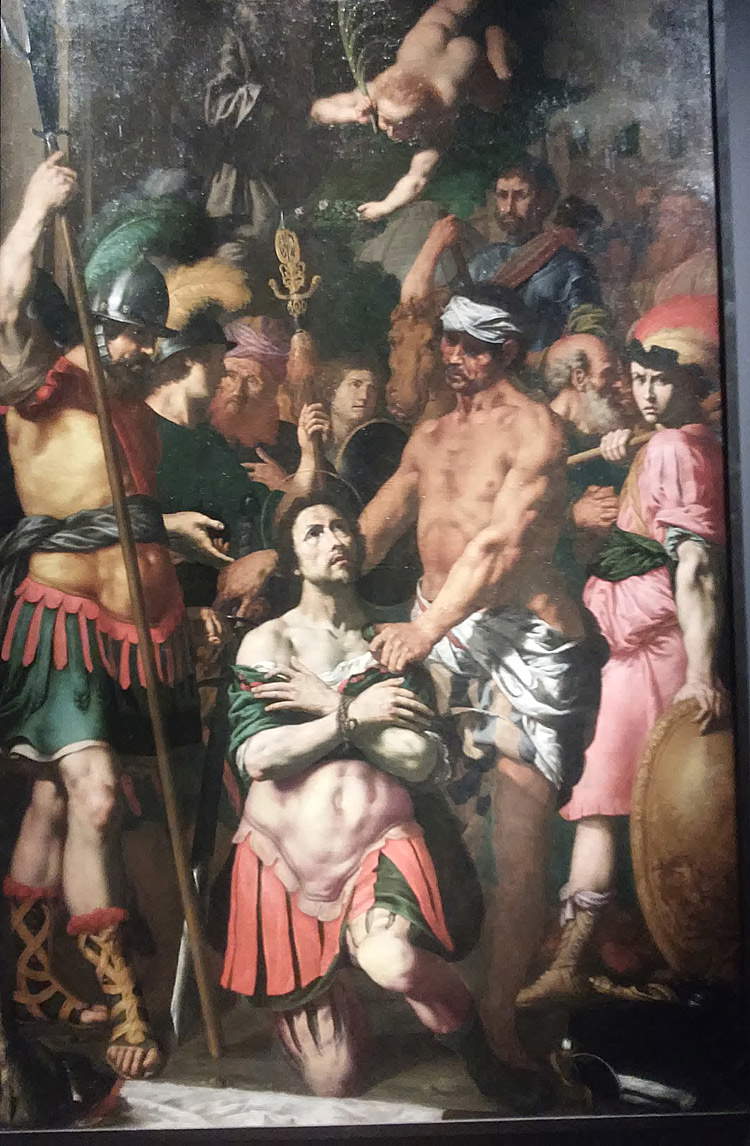

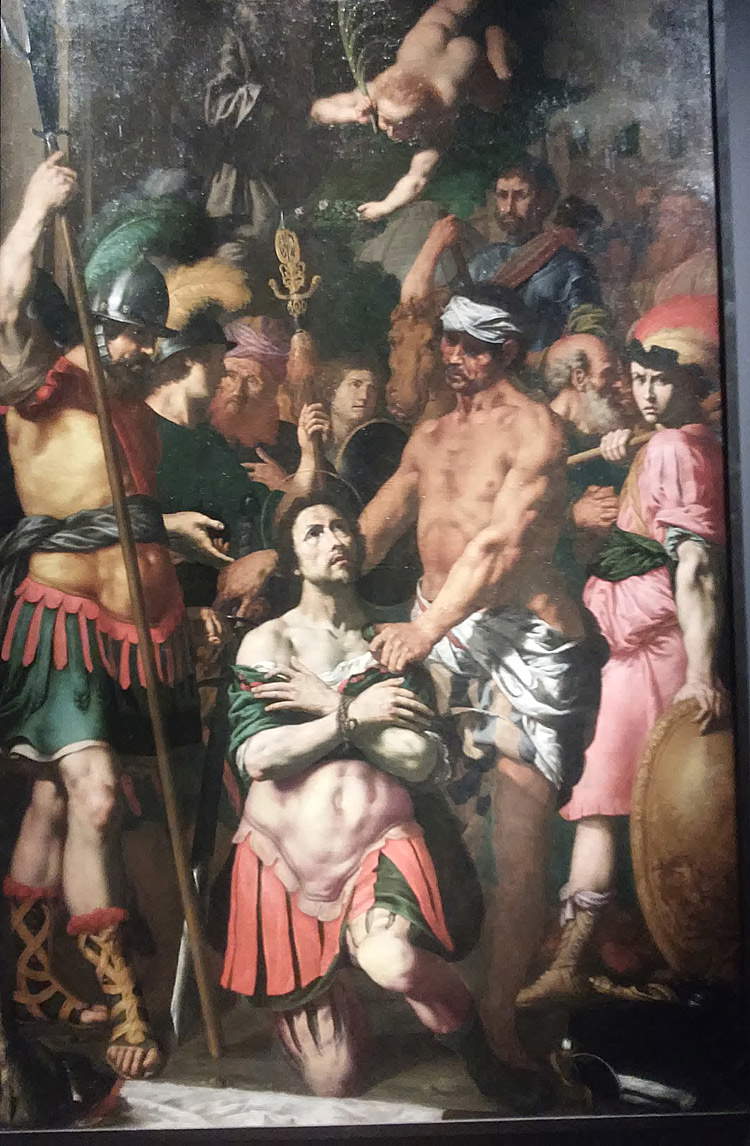

Di diverso accento appaiono i dipinti di Strozzi e Procaccini. Osservando il dipinto del genovese, ci s’accorgerà che, qualora si debba accettare l’idea di un’accoglienza dei modi caravaggeschi, questi ultimi riguardino soltanto gli aspetti esteriori: il naturalismo dei personaggi, il loro emergere da un fondo scuro. Strozzi però dimostra di non recepire l’essenza del dipinto caravaggesco, ovvero la resa del martirio di sant’Orsola come un dramma intimo, toccante al punto da far vacillare la spietatezza dei suoi aguzzini, che sembrano assaliti dai dubbî e, come s’è detto, paiono addirittura esser partecipi del suo dolore. In Bernardo Strozzi questo non accade, e sant’Orsola, al contrario, s’abbandona alla propria fine con espressione estatica, lasciandosi colpire dalla freccia a mani spalancate (mentre invece l’Orsola di Caravaggio le chiudeva a sé quasi a voler arrestare in qualche modo la ferita inferta dal dardo). Lo stesso dicasi per Procaccini che, evidenzia Morandotti, rispetto a Caravaggio “va per la sua strada licenziando una specie di rilievo all’antica, spettacolare nei ritmi contrapposti, perfettamente bilanciati”: le sue figure sono dotate d’una monumentalità scultorea (occorre ricordare che Procaccini, all’inizio della sua carriera, fu anche scultore) e l’artista infonde ai protagonisti dell’opera una spettacolarità e un’energia che appaiono del tutto sconosciute a Caravaggio. L’apertura della mostra è quindi chiara: a Genova e a Milano, l’arte di Caravaggio sembrerebbe non affascinare più di tanto i più grandi artisti attivi nelle due città.

|

| Il confronto tra le tre versioni del Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, Bernardo Strozzi e Giulio Cesare Procaccini. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Caravaggio, Martirio di sant’Orsola (1610; olio su tela, 143 x 180 cm; Napoli, Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano) |

|

| Bernardo Strozzi, Martirio di sant’Orsola (1615-1618, olio su tela, 104 x 130 cm; Collezione privata. Courtesy Robilant+Voena) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Martirio di sant’Orsola (1620-1625; olio su tela, 141 x 144,5 cm; Collezione privata) |

Diverso è, invece, il caso di Napoli, dopo Roma la città più marcatamente caravaggesca. Michelangelo Merisi è presente a Napoli tra il 1606 e il 1607 e quindi tra il 1609 e il 1610. Un solido legame tra Napoli e Genova è quello instaurato dallo stesso Marco Antonio Doria, che aveva intessuto molti affari in Campania, ma è necessario ribadire come a Napoli si fosse formata già da tempo una solida e numerosa colonia genovese (e vale la pena rimarcare come Napoli fosse una città già molto popolata all’epoca: 327.000 abitanti censiti nel 1614, contro i 125.000 di Milano nel 1610 e i 67.000 di Genova nel 1608) che, spiega Andrea Zanini in catalogo, “alle attività tradizionali come il commercio marittimo e i rifornimenti annonari” affiancava “una sempre più intensa attività creditizia, sia sul versante pubblico che in quello privato”. Gli uomini d’affari liguri presenti a Napoli avvertivano la necessità di detenere il loro potere economico sulla città, e quindi di consolidare la propria presenza nel Regno di Napoli: da qui nasceva l’esigenza d’accaparrarsi feudi e titoli nobiliari, e neppure i Doria si sottrassero a questa logica. Lo stesso Marco Antonio nel 1612 aveva acquistato il feudo di Angri, nei pressi di Salerno, e per radicare ulteriormente la propria presenza a Napoli aveva preso a intrattenere rapporti con gli artisti locali. La seconda sezione della mostra è uno snodo importante, dacché da un lato ci rende edotti delle evoluzioni del caravaggismo a Napoli, e dall’altro ci presenta gl’interessi della famiglia Doria.

Marco Antonio possedeva, nella propri raccolta, nove dipinti di Battistello Caracciolo (Napoli, 1578 – 1635), uno dei primi caravaggeschi napoletani: di questi nove dipinti, uno solo è stato rintracciato, ed è presente in mostra. Si tratta del Cristo che porta la croce, oggi conservato presso il Rettorato dell’Università di Torino. Caracciolo è forse l’esegeta più severo della lezione di Caravaggio: i suoi dipinti (e il Cristo che porta la croce ne è un esempio, ma basti osservare anche il Battesimo di Cristo in prestito dalla quadreria dei Girolamini) mostrano una meditazione che sviluppa soprattutto la componente più spiccatamente tenebrista dell’arte di Caravaggio. Sono dipinti che conservano il dramma e l’inquietudine delle opere di Caravaggio, acquisendo in certi casi anche accenti lugubri: non è invece questo il caso di José de Ribera (Xàtiva, 1591 – Napoli, 1652), spagnolo di nascita ma attivo a Napoli per quasi tutta la carriera, e altro artista cui Marco Antonio Doria accordò le proprie preferenze. Ribera (si guardi in mostra all’intenso Sant’Andrea, talmente naturalistico da apparire sgradevole, specialmente se s’osservano le sue mani nodose, tozze e sporche) dimostrò invece d’esser più interessato al realismo di Caravaggio, che gli consentì di sviluppare un’arte meno drammatica e viceversa molto più attenta al dato naturale, all’analisi dei dettagli, al minuzioso studio delle anatomie. In poche parole, scriveva Nicola Spinosa nel 1988, un’arte fondata su di un “ostentato realismo”, “più epidermica e meno sofferta, ma certamente più facile e immediatamente comunicante, addirittura quasi più schietta di quella fornita dagli stessi prototipi caravaggeschi”.

Se Marco Antonio Doria era particolarmente attivo sul mercato napoletano, suo fratello Giovanni Carlo (Genova, 1575 - 1626) guardava invece alla scena milanese, introdotta nella terza sezione della rassegna meneghina. Giovanni Carlo Doria, scrive ancora Morandotti in catalogo, amava per lo più “i pittori virtuosi che segnavano allora il passaggio tra manierismo e barocco”: tra questi, Giulio Cesare Procaccini, qui presentato, oltre che da due meravigliosi autoritratti che ce lo mostrano all’incirca ventottenne in uno e quarantaduenne nell’altro, dalla potente Trasfigurazione eseguita tra il 1607 e il 1608 per un committente genovese, Cesare Marino, imparentato con quel Pirro I Visconti Borromeo che invitò a Milano, nel 1587, la famiglia Procaccini. La Trasfigurazione è una delle più precoci dimostrazioni d’interesse nei confronti dell’arte di Rubens (la prima nell’Italia del nord, secondo Morandotti), è un’importante tappa nel cammino che porta verso il barocco e in mostra dialoga con un’Incoronazione di spine del Cerano a sua volta posta a confronto diretto col macabro Martirio di san Bartolomeo di Gioacchino Assereto (Genova, 1600 - 1649), in prestito da quello scrigno di capolavori che è il Museo dell’Accademia Ligustica di Genova: anche Assereto non può far a meno di osservare i risultati del naturalismo caravaggesco declinandolo però secondo gli esiti spettacolari e teatrali dell’arte lombarda.

|

| Battistello Caracciolo, Cristo porta la croce (1614; olio su tela, 133 x 183,5 cm; Torino, Università degli Studi, Rettorato) |

|

| José de Ribera, Sant’Andrea (1616-1618 circa; olio su tela, 136 x 112 cm; Napoli, Monumento Nazionale dei Girolamini, Quadreria) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Autoritratto in armatura (1615-1618; olio su tavola, 47 x 39 cm; Montichiari, Museo Lechi) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Trasfigurazione con i santi Basilide, Cirino e Naborre (1607-1608; olio su tela, 350 x 190 cm; Milano, Pinacoteca di Brera) |

|

| Gioacchino Assereto, Martirio di san Bartolomeo (1630-1635 circa; olio su tela, 120 x 170 cm; Genova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti) |

La rassegna delle Gallerie d’Italia non manca d’offrire al visitatore dei passaggi decisamente esaltanti: troviamo in particolare nella quarta sezione un doppio confronto, il primo tra Simon Vouet (Parigi, 1590 - 1649) e Giulio Cesare Procaccini, nella sala in cui viene esposto anche il sontuoso e celeberrimo Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo di Rubens (che dialoga idealmente col ritratto del fratello Marco Antonio, eseguito da Justus Suttermans, ed esposto nella sala dedicata ai pittori napoletani) e il secondo di nuovo tra Bernardo Strozzi e Giulio Cesare Procaccini. Nel primo caso, il dialogo è funzionale a mostrare al visitatore l’evoluzione dello stile d’un artista come Vouet che, dismessa la profonda vena caravaggesca che lo aveva caratterizzato fino al soggiorno a Genova del 1621 (eloquente è il suo David con la testa di Golia, realizzato a Genova ma da alcuni ritenuto il dipinto più caravaggesco di Vouet), attorno al 1622 esegue un San Sebastiano curato da Irene che guarda ai pittori lombardi (Procaccini, il Cerano, il Morazzone) che l’artista francese aveva potuto ammirare nelle raccolte dei suoi mecenati liguri. Il secondo confronto pone invece a paragone due Madonne di Strozzi e Procaccini per mostrarci come il genovese non abbandoni del tutto le sue pulsioni naturalistiche, mentre il lombardo sia ormai totalmente proiettato verso orizzonti rubensiani.

Sarà del resto la pittura di Procaccini a dettare le linee degli sviluppi dell’arte genovese nel Seicento: la sezione dedicata alla “pittura di tocco” intende dimostrare tale assunto ponendo in relazione alcune interessanti prove del pittore nativo di Bologna (si osservino in particolare la Madonna col Bambino dal Museo di Capodimonte e la Fuga in Egitto dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna) capaci di riflettere anche a Genova la grande tradizione emiliana del Correggio e del Parmigianino (quest’ultimo altro grande pittore di tocco): le opere di Procaccini dipinte quasi all’istante con pennellate rapide e lievi tratti di pennello, quelle “macchie” che parevano bozzetti ma nascevano in realtà come sperimentazioni autonome (e oltretutto richieste dai committenti) ebbero un peso notevole nella formazione del giovane Valerio Castello (Genova, 1624 – 1659), il grande genio del barocco genovese che in mostra è presente con una Madonna delle ciliegie di collezione privata.

La mostra tocca il suo apice più teatrale con l’esposizione, preceduta dal suo bozzetto, dell’Ultima Cena di Procaccini, realizzata per il refettorio del convento della Santissima Annunziata del Vastato a Genova e in seguito spostata (con conseguente adattamento del fondale architettonico) nella controfacciata della chiesa. Un’enorme tela di nove metri, restaurata in occasione della mostra, ancora memore del Cenacolo di Leonardo da Vinci, con gli apostoli e i santi che “sfilano davanti ai nostri occhi in una spettacolare rassegna di ‘ritratti’ di vecchi scarmigliati” e che “sono pronti ormai a diventare un vero e proprio repertorio di genere all’interno di quella speciale tipologia di quadro da stanza, la ‘testa di carattere’, che cominciava proprio allora a trovare una fortuna europea” (così ancora Morandotti). Teste di carattere che ritroviamo puntualmente nella sezione successiva, dove gl’intensi santi di Procaccini vengono messi a confronto con quelli di Rubens e dove Strozzi al contrario instaura un rapporto con le figure di Anton van Dyck. La mostra si conclude con quella che il curatore definisce la “fiammata caravaggesca” che investì Genova nel 1640: il summenzionato arrivo dei dipinti a lume di notte di Stomer che sconvolsero gli ambienti locali molto più di quanto non avesse fatto trent’anni prima la sant’Orsola di Caravaggio. Occorre anche dar conto di come la mostra miri a riconsiderare nettamente (anche se sarà necessario valutare fino a che punto tale ridimensionamento si possa spingere) l’eredità d’un nume dell’arte genovese quale Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1585), da gran parte della critica visto come un anticipatore delle tendenze secentesche: Morandotti sostiene che, “con tutto quello che succede a Genova nei primi decenni del Seicento” l’eco del Cambiaso si spegne inesorabilmente, e che sono piuttosto i notturni di Stomer a fornire spunti ad artisti come Gioacchino Assereto e Orazio De Ferrari (Voltri, 1606 – Genova, 1657), protagonisti, assieme al Genovesino (vero nome Luigi Miradori, Genova?, 1605-1610 circa - Cremona, 1656) di cui viene esposto un Martirio di sant’Alessandro (per quanto la sua attività si fosse concentrata a Piacenza e a Cremona più che a Genova), di una sorta di revival caravaggesco ch’ebbe però breve durata, poiché le ultime tendenze già indirizzavano verso la grande pittura barocca.

|

| Pieter Paul Rubens, Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo (1606; olio su tela, 265 x 188 cm; Genova, Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola) |

|

| Justus Suttermans,

Ritratto di Marco Antonio Doria (1649; olio su tela, 121 x 98 cm; Collezione privata) |

|

| Simon Vouet, Davide con la testa di Golia (1621, olio su tela, 121 x 94 cm; Genova, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco) |

|

| Simon Vouet, San Sebastiano curato dalla vedova Irene e dall’ancella (1622 circa; olio su tela, 246 x 174 cm; Collezione privata) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Decollazione del Battista (1608-1610 circa; olio su tela, 244 x 178 cm; Collezione privata) |

|

| Il confronto tra Giulio Cesare Procaccini e Simon Vouet. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Sacra Famiglia (1620-1625 circa; olio su tavola, 159 x 113 cm; Milano, Collezione privata) |

|

| Bernardo Strozzi, Madonna con il Bambino e san Giovannino (1620-1622; olio su tela, 158 x 126 cm; Genova, Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Madonna con il Bambino e un angelo (1613-1615 circa; olio su tavola, 36,5 x 31 cm; Napoli, Museo di Capodimonte) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Fuga in Egitto (1606-1607 circa, olio su tela, 40 x 21 cm; Bologna, Pinacoteca Nazionale) |

|

| Valerio Castello, Madonna delle ciliegie (1645 circa; olio su tela, 91 x 70 cm; Collezione privata) |

|

| Giulio Cesare Procaccini, Ultima Cena (1618; olio su tela, 490 x 855 cm; Genova, Basilica della Santissima Annunziata del Vastato) |

|

| Matthias Stomer, Saul fa evocare Samuele dalla strega di Endor (1639-1641 circa, olio su tela, 170 x 250 cm; Collezione privata. Courtesy Robilant+Voena) |

|

| Luigi Miradori detto il Genovesino, Martirio di sant’Alessandro (1630-1635; olio su tela, 288 x 182 cm; Collezione privata) |

|

| Gioacchino Assereto, La morte di Catone (1640 circa; olio su tela, 203 x 279 cm; Genova, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco) |

L’idea d’allestire un’esposizione che contenga il nome di Caravaggio nel titolo e poi, in un modo che non sarebbe azzardato definire provocatorio, giunga in conclusione ad affermare che è possibile reperire, nella storia dell’arte, alcuni percorsi di sviluppo alternativi, divergenti rispetto alle istanze caravaggesche, è quanto mai interessante soprattutto se si pensa al fatto che siamo letteralmente sopraffatti da iniziative che puntano tutto sul nome di Caravaggio, ormai condito in tutte le salse possibili, tuttavia quasi dimenticando che ci furono aree che, anche subito dopo la sua scomparsa, rimasero refrattarie alla sua lezione. La mostra certo non nega che diversi pittori liguri furono affascinati dal naturalismo caravaggesco, ma quest’ultimo non fu mai in grado d’incidere profondamente sul corso dell’arte genovese, che invece preferì guardare a Milano (altro centro che mai maturò una linea caravaggesca, malgrado fosse la città natale di Michelangelo Merisi) e alle Fiandre, e sviluppare invece un’arte barocca piena, spettacolare e vorticosa che trovò i suoi vertici in artisti come Valerio Castello, Domenico Piola, Gregorio De Ferrari, Giovanni Battista Carlone, il Grechetto. Si tratta di questioni che faticano a imporsi sul grande pubblico, soggiogato com’è dal pesante e pressante marketing caravaggesco, e che soprattutto non erano ancora state compendiante in maniera così puntuale in una mostra focalizzata su questi argomenti.

Certo: la mostra non ha la pretesa d’addentrarsi con estrema dovizia di particolari nelle vicende artistiche della Genova del Seicento, talmente complesse da far apparire impossibile l’impresa di riassumerle in un’esposizione di sole cinquanta opere, come quella allestita alle Gallerie d’Italia di piazza Scala. Ma rappresenta sicuramente una buona boccata d’aria fresca all’interno d’un panorama che spesso s’è dimostrato eccessivamente celebrativo nei confronti di Caravaggio: alla retorica del genio assoluto, alle mostre monografiche che non ammettono opere di confronto, ai soliti tripudî che insistono quasi sempre sui soliti argomenti, L’ultimo Caravaggio oppone una rassegna fatta di dialoghi, di storie che s’intersecano, di vicende apparentemente secondarie, di ipotesi destinate a far discutere. Il tutto completato da allestimenti che in certi passaggi si fanno addirittura spettacolari (due momenti su tutti: il confronto tra i tre Martirî di sant’Orsola e l’Ultima cena di Procaccini) e da un buon catalogo su cui spiccano la tagliente introduzione di Morandotti, il riassunto delle vicende dei fratelli Doria redatto da Piero Boccardo, e la “difesa” del caravaggismo genovese a opera di Maria Cristina Terzaghi. Si può dunque dire che la provocazione sia riuscita e che ci abbia consegnato una mostra di alto livello, di cui molto probabilmente si continuerà a parlare anche dopo la data di chiusura.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).