Il Mantegna parigino. Le opere del Musée Jacquemart-André

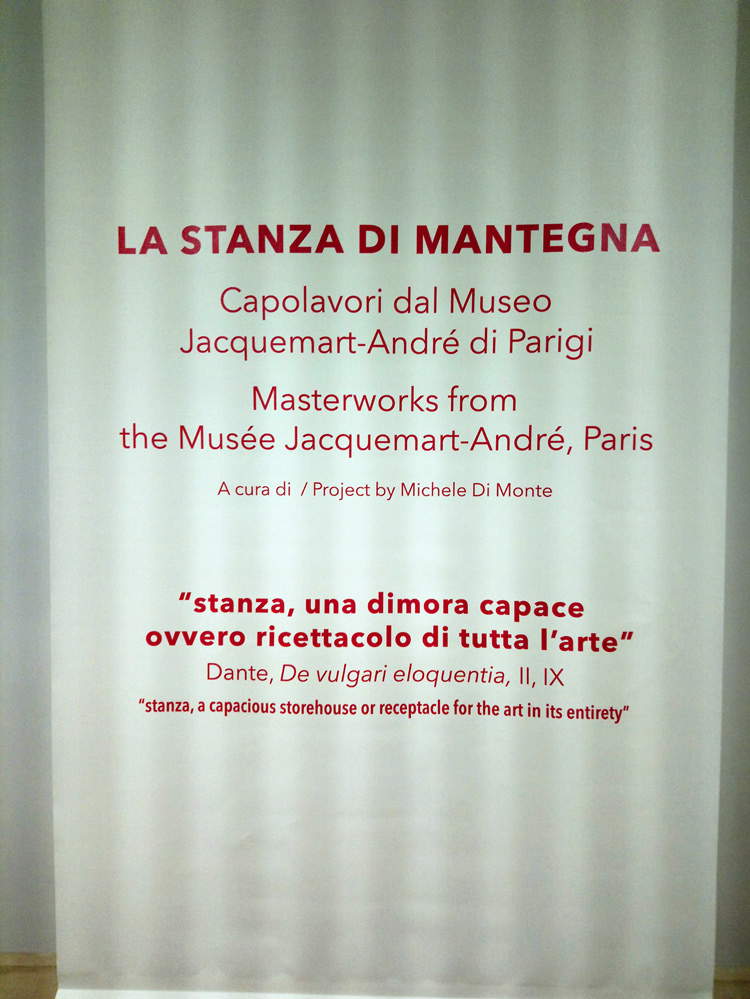

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, la pratica degli scambi in blocco d’opere d’arte tra musei internazionali non è una consuetudine recente. Semmai, è degli ultimi tempi l’uso a dare vita a prestiti reciproci che alimentano mostre totalmente inutili da una parte e dall’altra, e spesso è sufficiente che al centro rimangano, ça va sans dire, i grandi nomi, gli artisti capaci più d’altri d’esercitare un fascino magnetico sul pubblico. Si prenda l’esempio di Caravaggio: lo scorso anno, nel quadro d’un accordo tra la Galleria Borghese e una nota maison di moda, alcuni dipinti di Caravaggio sono partiti alla volta di Los Angeles, e la California ha ricambiato con un busto di Bernini inserito nella mostra sul genio barocco allestita dal museo romano. Se i Caravaggio della Galleria Borghese fossero rimasti a Roma e il busto di Bernini a Los Angeles, probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno, dato che la mostra californiana non era fondata su presupposti scientifici rilevanti e la presenza della scultura losangelina a Roma non aveva un peso determinante nell’economia complessiva della monografica su Bernini. Diverso è invece il quadro che si prospettò nel 1982, quando il Metropolitan di New York firmò un protocollo col ministero italiano dei beni culturali: tre anni dopo, alla volta degli USA partirono opere di Caravaggio che animarono un’importante mostra dedicata al genio lombardo (The Age of Caravaggio, poi portata, alcuni mesi dopo, a Napoli), mentre l’Italia, nel 1983, grazie allo stesso accordo di collaborazione aveva potuto organizzare, a Palazzo Venezia, un’esposizione d’un fondamentale nucleo di trentotto opere di Jackson Pollock che l’anno prima Lee Krasner aveva donato al Metropolitan. Quest’anno, invece, due opere di Caravaggio partono da Palazzo Barberini con destinazione Parigi per la mostra Caravage à Rome al Musée Jacquemart-André e, in cambio, la Galleria Nazionale d’Arte Antica ottiene sei opere, tra cui due d’Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 - Mantova, 1506), con le quali ha costruito una piccola mostra intitolata La stanza di Mantegna. Capolavori dal Museo Jacquemart-André di Parigi, curata da Michele Di Monte.

È doveroso sottolineare che si tratta di un’esposizione che non aggiunge alcunché alla conoscenza di Mantegna, ma la direzione di Palazzo Barberini ha comunque agito con accortezza, dando modo a Di Monte d’ideare una rassegna di non banale valore divulgativo. Per due sostanziali ragioni, una che riguarda la storia dell’arte e l’altra la storia del collezionismo. Il fatto che una mostra su Mantegna s’organizzi a Roma trova la sua ragione d’essere nel fatto che il grande artista veneto lavorò, tra il 1488 e il 1490, a Roma, chiamato dall’allora pontefice Innocenzo VIII per attendere alla realizzazione degli affreschi nella cappella di San Giovanni nel Palazzo del Belvedere, come c’informa anche Vasari nelle Vite (“venne in tal fama, che papa Innocenzo VIII, udita l’eccellenza di costui nella pittura e l’altre buone qualità di che era maravigliosamente dotato, mandò per lui, acciò che egli, essendo finita di fabricare la muraglia di Belvedere, sì come faceva fare a molti altri, l’adornasse delle sue pitture. Andato dunque a Roma con molto esser favorito e raccomandato dal marchese che per maggiormente onorarlo lo fece cavaliere, fu ricevuto amorevolmente da quel pontefice e datagli subito a fare una picciola cappella che è in detto luogo. La quale con diligenza e con amore lavorò così minutamente, che e la volta e le mura paiono più tosto cosa miniata che dipintura; e le maggiori figure che vi sieno sono sopra l’altare, le quali egli fece in fresco come l’altre, e sono S. Giovanni che battezza Cristo, et intorno sono popoli che spogliandosi fanno segno di volersi battezzare”). Vasari scrive anche che Mantegna a Roma realizzò altre opere: oggi, tuttavia, della sua produzione romana non rimane niente, e benché le due opere del Musée Jacquemart-André siano cronologicamente distanti dal periodo trascorso nell’allora capitale dello Stato Pontificio (l’una troppo in anticipo, l’altra troppo tarda), la mostra rende per qualche mese a Roma un artista che lavorò in città e ch’ebbe una forte passione per le antichità romane.

Ancora, la mostra intende portarci nelle stanze private (da cui il titolo) dei due collezionisti che acquistarono le opere esposte a Palazzo Barberini, Édouard André (Parigi, 1833 - 1894) e sua moglie Nélie Jacquemart (Parigi, 1841 - 1912) proponendoci così, con pregio, un interessante brano di collezionismo tardo ottocentesco, facendoci calare entro il gusto dell’epoca. E in accordo con le mode del tempo, anche Édouard e Nélie nutrirono una profonda passione per l’arte italiana, soprattutto quella medievale e rinascimentale. Una passione tanto profonda da spingerli ad adibire un piano della loro residenza parigina a vero musée italien organizzato secondo sale (o... stanze) tematiche. E in quelle stanze, ha scritto Michele Di Monte in un opuscolo distribuito gratuitamente in mostra (non c’è un catalogo), non si raccoglievano solo oggetti e opere d’arte, ma prendeva forma “anche un desiderio di appropriazione, che è tanto più forte quanto più sfuggente è il suo oggetto, quanto più quell’oggetto è un fantasma che la passione, la passione dell’amatore, paradossalmente, può contemplare solo a distanza”. Il desiderio irraggiungibile è la volontà di riportare in vita il passato. Un desiderio comune sia ai collezionisti dell’Ottocento, sia agli artisti del Rinascimento: e dacché far rivivere il passato “senza trasformarlo [...] in qualcosa d’altro da quel che era” è impresa impossibile, si finisce con l’esibirlo. Quello che anima l’arte di Andrea Mantegna è dunque un “archeologismo romantico” (Antonio Paolucci), e Mantegna è un artista profondamente visionario che guarda al passato con lo spirito dell’archeologo, ma che sa anche essere un “classico moderno” (Giovanni Agosti), e gli acuti più alti della sua modernità sono da ritrovare nel suo atteggiamento verso l’immagine che, sottolinea Di Monte, “interroga sempre i suoi contemporanei” e incalza gli artisti verso risposte, appunto, moderne. Di qui, l’originalità della sua ricerca spaziale, l’invenzione d’iconografie mai osate da altri prima, la tensione verso un coinvolgimento diretto del riguardante.

|

| Immagini dalla mostra La stanza di Mantegna. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Immagini dalla mostra La stanza di Mantegna. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Immagini dalla mostra La stanza di Mantegna. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

È in questo senso che occore leggere l’Ecce Homo, verso cui il visitatore si fa necessariamente incontro appena varca l’ingresso della mostra (che occupa un’unica sala). Del carattere profondamente innovativo di questo dipinto, “uno dei capolavori più sublimi e personali dell’ultima fase della carriera di Mantegna” (Keith Christiansen), ci s’accorge anche solo osservando la corda al collo di Cristo che fa pari con le invenzioni di Antonello da Messina (Messina, 1430 - 1479) e aggiunge sofferenza a sofferenza, ma l’artista veneto si spinge oltre, eliminando totalmente dal dipinto la figura di Ponzio Pilato. Gesù è accompagnato solo da due sgherri la cui grifagna bruttezza è allegoria della corruzione del loro animo (espediente tipico della pittura nordeuropea del tempo), e che sono modellati dal segno aspro di Mantegna, un segno duro e tagliente, che tendenzialmente non ammette discussioni ma che qui, data la cronologia tarda dell’opera (Christiansen ha proposto una datazione, oggi largamente accettata, attorno al 1500), potrebbe lasciar supporre che il pittore conoscesse gli studi fisiognomici di Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519). L’aguzzino di sinistra è una sorta di piccolo manifesto della cultura antiquaria di Andrea Mantegna: il suo è un passato verosimile ma non esatto (ed era in sostanza quello che gli rimproverava Berenson: aver dato vita a una Roma dei suoi sogni e non a una Roma filologica, e forse è anche per questo che l’incontro con la vera Roma, sul finire del Quattrocento, lasciò l’artista deluso), ed è esemplificato dalle bizzarre iscrizioni sul turbante del torturatore, che non sono scritte in una lingua nota, ma imitano l’ebraico. Ancor meno identificabile è il testo che appare coperto dall’aureola di Gesù (in capo al personaggio in secondo piano: sono in tutto quattro le persone che accompagnano Gesù, ma due sono appena visibili), mentre agevole è la lettura dei due cartigli ai lati, che riportano la frase “Crucifige eum, tolle eum, crucifige cruc.” (“Crocifiggilo, prendilo, crocifiggilo!”) inserita a mo’ di fumetto per evocare le grida della folla. Il coinvolgimento dell’osservatore nell’opera diviene dunque totale e sinestetico: alla forte impressione visiva del mezzo busto che gli viene presentato, quasi che sia l’osservatore stesso a dover giudicare, prendendo il posto di Pilato che è assente dalla scena, s’unisce la suggestione uditiva esercitata da quei due cartigli posti agli angoli del dipinto.

Ed è proprio l’assenza di Pilato, per Di Monte, l’elemento più sconvolgente dell’opera. “l’Ecce Homo [...] non rappresenta, in effetti, Pilato che presenta Cristo al popolo, ma piuttosto, al contrario, il popolo che presenta Cristo a Pilato. E Pilato, giustamente, non c’è, perché ‘è’ dalla nostra parte del quadro. L’antico giudice romano, con potere di vita e di morte, siamo noi, davanti all’immagine. Ognuno deve affrontare i propri demoni, nelle proprie stanze o, come avrebbe detto meglio Dante, nella ‘secretissima camera de lo cuore’”. La richiesta d’un giudizio è sì impellente, pressante e inevitabile (e tutto concorre a renderla tale: la soffocante assenza di vuoti in cui rifugiarsi allontanando lo sguardo, il dolore d’un Cristo che sul corpo presenta ancora i segni delle frustate ricevute poco prima, le bocche aperte dei loschi personaggi che lo accompagnano), ma il destino di Gesù appare ineludibile, dato che gocce di sangue già macchiano i cartigli (ed è forse in quel sangue che, semmai, si manifesta la presenza di Pilato).

Il confronto sulla parete di fondo si completa con un’opera databile a circa quarant’anni prima (ovvero al 1455 circa): si tratta della Madonna col Bambino e i santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa, che dal 1814 figura nelle collezioni d’un generale bresciano, Teodoro Lechi, in una cui nota è così descritta: “la Vergine si mostra afflitta, pensando forse ai futuri patimenti del divin Figlio che tiene stretto al suo seno: egli è in piedi sovra un tavolino e piange. A destra S. Girolamo vestito da cardinale. A sinistra un santo Vescovo con abito da monaco e le spalle un poco rivoltate. Il volto d’ambedue è melanconico. In alto festone di frutta e fiori, ed orizzonte in distanza”. Finita nelle disponibilità del mercante Michelangelo Guggenheim, la tavola fu poi venduta nel 1887 a Édouard André e Nélie Jacquemart (precede dunque di quattro anni l’acquisto dell’Ecce homo, risalente al 1891). Insieme a un’altra Madonna con Bambino e santi, realizzata negli anni Novanta e non esposta alla mostra romana, la Madonna del 1455 circa completa il nucleo degli autografi mantegneschi della raccolta Jacquemart-André, particolarmente apprezzato da coloro che frequentavano la loro residenza di Parigi. Quanto al dipinto, in passato oggetto di complesse vicende attributive (Longhi, per esempio, lo voleva realizzato in collaborazione con Bellini), ci sono diversi elementi che hanno portato a una sua collocazione agli anni padovani di Mantegna: il cuscino poggiato sulla balaustra e la posizione del Bambino dallo sguardo mesto (balaustra marmorea e guanciale sono infatti un’allegoria del sarcofago che lo accoglierà dopo la crocifissione: anche per questo la madre è triste) ci lasciano intendere che qui predomina il gusto per una visione scorciata dal basso, mentre il festone di chiaro gusto squarcionesco e il fatto che due santi studiosi fossero in sintonia con l’ambiente culturale padovano, animato dalla sua università, sono altri elementi che non lascerebbero grossi dubbî circa l’epoca di realizzazione. Già precoce è però la tendenza a voler coinvolgere lo spettatore: la balaustra crea una barriera che viene tuttavia infranta dal cuscino che sporge verso di noi e dal lembo dei paramenti di san Ludovico che invadono il nostro spazio, quasi a volerci rendere partecipi della scena.

|

| Andrea Mantegna, Ecce Homo (1500 circa; tempera su tela montata su tavola, 54,7 x 43,5 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André) |

|

| Andrea Mantegna, Madonna col Bambino e i santi Girolamo e Ludovico da Tolosa (1455 circa; tempera su tavola, 69 x 44 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André) |

La mostra, come anticipato, si completa con quattro opere. La prima in cui ci s’imbatte è un bronzetto d’Andrea Briosco detto il Riccio (Trento, 1470 circa - Padova, 1532) raffigurante un Mosè che ci suggerisce che, nella Padova del 1513 (l’opera fu infatti eseguita quell’anno per il monastero di Santa Giustina della città veneta: doveva decorare una fontana), la tendenza a voler fondere le necessità della religione cristiana con le istanze pagane era tutt’altro che sopita, dal momento che il Mosè ci si presenta con le due classiche corna, attributo iconografico del profeta biblico per errore (è noto che san Girolamo, nella sua Vulgata, in relazione al volto di Mosè dopo l’incontro con Dio, avesse tradotto con l’aggettivo “cornuto”, invece che col corretto “raggiante”, l’ebraico karan, confondendolo col termine keren che in effetti sta per “cornuto”), ma vengono trasformate, come la critica ha già da tempo notato, nelle corna d’ariete simbolo di Amon (o Ammone), una divinità dell’antico Egitto il cui attributo più riconoscibile erano, appunto, un paio di lunghe corna d’ariete. La raffigurazione ha delle ragioni ben precise: a Roma, Amon era venerato come Giove Ammone, e di lui la mitografia riporta un episodio che lo vede trasformarsi in ariete per andare in soccorso a un Bacco che stava ardendo di sete nel deserto, riuscendo a guidarlo fuori dall’ambiente inospitale (lo stesso che Mosè fece col popolo ebraico). Accanto alla statua del Riccio compare, in posizione infelicissima dato che i visitatori sono costretti dal cordone di sicurezza a rimanere a una distanza troppo eccessiva per apprezzarlo, un disegno di scuola mantegnesca: un Ercole e Anteo, variante di uno dei soggetti più replicati dall’artista veneto (anzi, si trattava di “un soggetto che gli era caro fin dall’inizio degli anni Sessanta”, ha specificato Giovanni Agosti) dal momento ch’era uno dei più idonei a studiare il nudo in movimento e in pose difficili, come quella presentata in questo foglio che ci mostra un Ercole stringere a sé con forza, in una presa per giunta disagevole, il malcapitato rivale il cui dibattersi è al contempo sottolineato e reso più dinamico dai capelli che si muovono e dal panneggio che s’alza.

Sulla parete opposta, una dolce Madonna col Bambino di Cima da Conegliano (Conegliano, 1459/1460 - 1517/1518) e un Ritratto d’uomo di Giorgio Schiavone (vero nome Juraj Ćulinović, Scardona, 1433/1436 - Sebenico, 1504) chiudono l’esposizione. La Madonna di Cima, modellata sugli esempî belliniani, è indice dei rapporti che intercorsero tra lo stesso Bellini e Andrea Mantegna (i due erano cognati e i loro legami artistici e personali vengono approfonditi per la prima volta in una mostra alla National Gallery di Londra a cavallo tra 2018 e 2019): la tavola, ha scritto Giovanni Carlo Federico Villa, esprime “una complessiva monumentalità accompagnata dalla semplicità del panneggio e ancora certe ingenuità strutturali, irrisolta la scorciatura delle gambe del Bambino, eccessivamente goffe e gonfie” (si tratta, val la pena sottolinearlo, di un’opera giovanile dell’artista veneto, eseguita quando Cima era all’incirca trentenne). Infine, il ritratto del croato Ćulinović intende rievocare il milieu umanistico della Padova di fine Quattrocento: già esposto nella sezione padovana della grande mostra mantegnesca del 2006 (che si tenne a Mantova, a Padova e a Verona), il ritratto virile su pergamena dello Schiavone, caratterizzato da un intensissimo naturalismo e da un rilievo pressoché plastico (si guardino solo i dettagli degli occhi e dell’orecchio, che paiono quasi emergere dal supporto pergamenaceo), perpetua una tradizione (quella, appunto, del ritratto su pergamena) che rimonta al Medioevo e che intendeva ammantare di profondi rimandi simbolici l’effigie del ritrattato, dacché la pergamena fu per lungo tempo il supporto principe per la scrittura, ma non abbiamo notizie certe sull’uso cui quest’opera era destinata. Ovvero, non sappiamo se si trattasse d’un ritratto strictu sensu, o d’un foglio inserito in un codice.

|

| Andrea Briosco detto il Riccio, Mosè (1513; bronzo, 49,8 x 21 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André). Ph. Credit Studio Sébert Photographes |

|

| Scuola Mantegnesca, Ercole e Anteo (XVI secolo; inchiostro su carta, 29,4 x 18 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André). Ph. Credit Studio Sébert Photographes |

|

| Giovanni Battista Cima da Conegliano, Madonna col Bambino (1490-1492; olio su tavola, 44 x 33 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André). Ph. Credit Studio Sébert Photographes |

|

| Giorgio Schiavone, Ritratto d’uomo (1460 circa; tempera su pergamena montata su tavola, 37,7 x 29,8 cm; Parigi, Musée Jacquemart-André). Ph. Credit Studio Sébert Photographes |

Un carattere che non emerge dalla mostra, ma ch’è comunque importante sottolineare, è che le acquisizioni di Édouard André e Nélie Jacquemart furono una conseguenza della riscoperta di Mantegna che appassionò i collezionisti della Francia della seconda metà dell’Ottocento. Il nucleo mantegnesco è dunque uno dei più antichi della loro raccolta, e cominciò a formarsi già quando i due erano novelli sposi: l’acquisto della Madonna col Bambino non presente in mostra risale al 1881, anno in cui, in data 30 giugno, fu celebrato il matrimonio, e nel giro di cinque anni i coniugi s’erano assicurati tre preziose copie antiche d’altrettante scene affrescate dal genio veneto nella chiesa degli Eremitani a Padova e, come anticipato sopra, risale invece al 1887 l’acquisto della Madonna col Bambino e i santi Girolamo e Ludovico da Tolosa. Occorsero dunque dieci anni (l’Ecce Homo, come detto, pervenne alla raccolta nel 1891) per completare la porzione mantegnesca, che alla data dell’apertura al pubblico del musée italien dei Jacquemart-André, nel 1913 a seguito della scomparsa di Nélie, ottenne largo favore di critica, in un clima d’acceso revival, dal momento che appena tre anni prima il Louvre acquisiva il celeberrimo San Sebastiano.

L’importanza del museo risuona nelle parole che il critico Georges Lafenestre adoperò, in un corposo articolo uscito sulla Gazette des Beaux-Arts all’indomani dell’apertura del Musée di Nélie ed Édouard, per descrivere la raccolta: “per numero, varietà, qualita degli oggetti di cui [il museo] è composto, si tratta, dai tempi della donazione del castello di Chantilly e del Musée Condé per tramite del duca di Aumale, del lascito d’opere d’arte più magnifico che un patriottismo illuminato ha potuto fare al nostro paese per il diletto e l’istruzione di tutti coloro che amano, studiano, praticano o proteggono le arti”. E lo stesso Lafenestre non mancava d’esaltare, nel suo scritto, la sezione del museo dedicata a Mantegna, cui erano dedicate ben tre pagine che s’aprivano in toni particolarmente enfatici: “ma eccoci di fronte al vero maestro dell’Italia settentrionale, il possente Andrea Mantegna. Tre opere, due Madonne e un Ecce Homo, in stato conservativo e di valore senza eguali, portano qui le sue caratteristiche: un realismo energico, talvolta spietato, brutale, quasi pedante, ma sempre giustificato e nobilitato da un’intelligenza veramente antica della bellezza umana nelle sue forme animate e, in più, da una sensibilità d’osservazione più toccante di quanto ci s’aspetterebbe, dal momento che egli ammira e analizza, con una visibile e partecipe delicatezza, i gesti spontanei e le fisionimie delle donne e dei bambini”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Gli intarsi di San Quirico d'Orcia che cambiarono la vita di Federico Zeri e lo resero uno storico dell'arte

Teste grottesche e moti dell'animo, Leonardo da Vinci disegnato da Wenceslaus Hollar alla Fondazione Pedretti