La ricostruzione della Cappella Herrera: ad Annibale Carracci viene restituita l'ultima impresa

La facciata della chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, così liscia, sobria, spartana, rigida nella sua tripartizione geometrica, non dice granché ai milioni di persone che girano per piazza Navona e ci passano davanti senza farci troppo caso. Eppure, nel Seicento era una delle chiese più importanti di Roma: sotto le spoglie ottocentesche del santuario si cela infatti l’antica chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, uno degli edifici di culto di riferimento della popolosa e influente comunità spagnola che risiedeva nell’Urbe quattro secoli fa, e contribuiva a determinarne le sorti sia sotto il profilo politico (dipendevano del resto dalla Spagna sia il ducato di Milano sia il regno di Napoli, e Roma si trovava nel mezzo), sia sotto quello economico e finanziario, senza dimenticare quello culturale. San Giacomo degli Spagnoli seguì poi a perdere d’importanza in parallelo al ridimensionamento dell’egemonia spagnola in Italia, e già nel 1830 risultava abbandonata dai pochi spagnoli che ancora abitavano a Roma, e che preferivano pregare in Santa Maria in Monserrato. Quella sontuosa chiesa, iniziata verso la metà del Quattrocento, prima chiesa rinascimentale della Città Eterna, rinnovata un secolo dopo da Antonio da Sangallo il Giovane, ingrandita poi su piazza Navona e dotata di due facciate, nell’Ottocento versava in condizioni di degrado irrimediabili: occupata dalle truppe napoleoniche che l’avevano danneggiata, fu poi trasformata in un deposito, rimase trascurata dalla sua comunità, e venne infine venduta nel 1878 ai missionari francesi del Sacro Cuore, cambiando la dedicazione. Prima però gli spagnoli avevano cercato di salvare il salvabile: dopo la chiusura al culto di San Giacomo, nel 1824, spostarono gli arredi sacri e le opere d’arte in Santa Maria in Monserrato, e decretarono di staccare i preziosi affreschi di Annibale Carracci e dei suoi collaboratori che decoravano la cappella Herrera.

A occuparsi del trasferimento degli affreschi fu uno specialista, Pellegrino Succi, che eseguì il lavoro tra il 1833 e il 1835: una volta distaccati, i frammenti furono dapprima sistemati nello studio del pittore spagnolo Antoni Solà (che aveva informato il re Ferdinando VII sul loro stato, spronando dunque le autorità spagnole a prendere una decisione sulle opere), che eseguì alcuni ritocchi in vista del più che probabile invio delle opere a Madrid. Il trasporto avvenne nel 1850, quando i sedici frammenti furono imbarcati su tre casse e spediti da Roma a Barcellona. Da allora, nove sono rimasti nella capitale catalana, non si sa bene perché, gli altri hanno effettivamente raggiunto Madrid, mentre la pala d’altare rimase in Santa Maria in Monserrato a Roma. I lacerti della cappella da allora sono stati sempre separati, ma già alcuni anni fa lo storico dell’arte Miguel Zugaza Miranda, direttore del Prado di Madrid dal 2002 al 2017, lanciò l’idea d’una mostra che potesse riunire ciò che rimaneva della cappella: un sogno che s’è finalmente concretizzato nel 2022, con una mostra in tre sedi (Annibale Carracci. Gli affreschi della Cappella Herrera, a cura di Andrés Úbeda de los Cobos), prima tappa al Prado dall’8 marzo marzo al 12 giugno, seconda al Museu Nacional d’Arte de Catalunya dall’8 luglio al 9 ottobre, e gran finale a Roma, a Palazzo Barberini, dal 15 novembre 2022 al 5 febbraio 2023.

La mostra di Roma è dunque la stessa di Madrid e Barcellona, ma alla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini ha un sapore diverso, dacché Roma era la città che vide nascere gli affreschi di Carracci e dei suoi: la città celebra dunque il ritorno d’un capolavoro poco noto, che si può adesso, seppur per poco tempo, apprezzare tutto assieme, con la sua pala, entro una struttura che offre al visitatore la suggestione di trovarsi nella cappella fatta decorare da Juan Enríquez de Herrera, importante banchiere spagnolo che aveva lasciato Savona nel 1568 con l’obiettivo di trasferirsi nella capitale dello Stato Pontificio, dove aprì un banco in società col ligure Ottavio Costa, altro facoltoso mecenate, noto per essere stato uno dei più importanti patron di Caravaggio. La cappella in San Giacomo degli Spagnoli era destinata a diventare il luogo di sepoltura di Herrera e della sua famiglia, ed era dedicata a san Diego di Alcalá, per un voto fatto da Herrera: s’era rivolto al santo pregandolo di fargli guarire il figlio Diego, afflitto da una malattia.

Non si conoscono nel dettaglio i motivi che condussero Herrera a scegliere proprio Annibale Carracci: forse, ipotizza la studiosa Patrizia Cavazzini nel suo saggio in catalogo, stante anche il fatto che Herrera non era certo celebre per essere un sofisticato collezionista, “la scelta del banchiere fu forse dettata dalla volontà di assicurarsi il pittore più di successo a Roma in quel momento” (il pittore bolognese aveva terminato nel 1601 i celebratissimi affreschi della Galleria Farnese: già Carlo Cesare Malvasia, del resto, aveva scritto che Herrera lo aveva scelto dopo quest’opera), in vista di una “commissione pubblica legata così strettamente alla monarchia spagnola”. Occorre infatti rimarcare che l’idea di dedicare la cappella a san Diego potrebbe esser stata dettata anche da ragioni politiche: il francescano era stato canonizzato soltanto nel 1588, nonostante della sua vita si conoscesse molto poco, probabilmente su pressione di Filippo II che, spiega Cavazzini, “voleva affermare il prestigio e l’identità cattolica della nazione anche attraverso canonizzazioni di santi spagnoli”. Servirono venticinque anni di tentativi per convincere il papato a dare ai fedeli il primo santo spagnolo dopo più d’un secolo dall’ultimo. Di conseguenza, occorreva anche inventarsi un’iconografia praticamente nuova, con la difficoltà data dal fatto che non c’erano ritratti di Diego di Alcalá: non si trattò però d’un problema insormontabile per Carracci, che con gli affreschi della cappella Herrera firmò parimenti il primo, importante ciclo decorativo che vede per protagonista il santo spagnolo.

Dopo la scopertura della volta della Galleria Farnese s’era aperto per Annibale Carracci un periodo densissimo d’impegni, benché l’artista, a far data da quel fatidico giugno del 1601, preferì occuparsi più dell’invenzione che dell’esecuzione, come ricostruisce in catalogo Daniele Benati, con la conseguenza che di qui in avanti “un intervento più o meno esteso dei collaboratori dovrà essere messo in conto per qualunque opera da lui condotta; ma, anche laddove il risultato sarà più modesto, non si potrà non avvertire la lucida intelligenza che gli soggiace e che, come confermano i disegni preparatori superstiti, conduce al maestro”. Per gli affreschi della cappella Herrera, il giudizio si fa più difficile, anche se, come si vedrà più avanti, le pitture che Carracci eseguì per il banchiere spagnolo riscossero una discreta fortuna: il punto è che ci sono giunti in condizioni di conservazione precarie, gravati dalla loro storia travagliata, tanto che presentano problemi attributivi di non poco conto, senza contare il fatto che il metodo di lavoro di Annibale Carracci prevedeva l’intervento di collaboratori di alto livello che partecipavano al lavoro assieme al maestro, cercando comunque un’uniformità di stile. Non abbiamo inoltre ben chiara ancora la cronologia dell’opera: con tutta probabilità, Annibale Carracci dovette cominciare a lavorare ai primi disegni nel 1602, appena ricevuto l’incarico, ma la fase operativa sulle pareti iniziò forse più tardi, dato che contestualmente partirono lavori di ampliamento della cappella. A ciò s’aggiunga il fatto che nel 1604 Annibale Carracci venne colpito da una grave malattia, probabilmente di natura nervosa, che gli provocò conseguenze gravi per più d’un anno. L’esecuzione degli affreschi, secondo Úbeda de los Cobos, potrebbe risalire proprio al periodo 1604-1605: perché gl’interventi del maestro sono limitati, e perché gli ultimi pagamenti che attestano lo smontaggio di alcune impalcature risalgono all’estate del 1606. E siccome gli ultimi lavori riguardarono la doratura degli stucchi, si presume che gli affreschi fossero stati completati con un certo anticipo su quest’ultima operazione, tanto più che si conserva una fattura di un doratore risalente al settembre del 1605.

Ad ogni modo, anche osservando i dipinti, nonostante lo stato precario in cui ci sono giunti, è possibile intuire che furono realizzati in tempi rapidi. Dopo aver visitato la prima sala della mostra di Palazzo Barberini, dove sono esposti alcuni disegni e progetti relativi sia alla cappella, sia al ciclo di affreschi (se ne conoscono a oggi venticinque in tutto), e dove ci si perde ad ammirare la Veduta di piazza Navona di Gaspar van Wittel, in arrivo dalle Gallerie d’Italia di Napoli, dove possiamo osservare l’aspetto dell’antica facciata sulla piazza di San Giacomo degli Spagnoli, ci si trova al cospetto dei due dipinti, l’Assunzione della Vergine e gli Apostoli intorno al sepolcro della Vergine, che si trovavano sopra l’arco d’ingresso della cappella, quindi all’esterno, e che furono completati in tempi rapidissimi. L’Assunzione, frutto della collaborazione tra Annibale Carracci e Francesco Albani, richiese appena cinque giorni di lavoro, mentre per gli Apostoli se ne resero necessarî otto. Secondo Úbeda, la crisi di Annibale Carracci probabilmente si manifestò nel breve lasso di tempo che passò tra la realizzazione dell’Assunzione e quella degli Apostoli, dove Albani si prese alcune libertà in più rispetto alle prescrizioni del maestro: se Annibale Carracci preferiva infatti che ci fosse una più compiuta simmetria tra i santi Giovanni e Pietro, Albani al contrario spezzò l’equilibrio che il maestro voleva imporre, disponendo le figure in maniera meno ordinata. Da quel momento, Albani, all’epoca il collaboratore più esperto di Carracci, avrebbe assunto la direzione del cantiere.

Si entra dunque nella cappella ricostruita e si volge immediatamente lo sguardo verso l’alto, per incontrare la figura del Padreterno che anticamente decorava la lanterna, il primo affresco a esser completato, dacché logica voleva che si cominciasse partendo dall’alto. I biografi di Annibale Carracci attestano che il pittore cominciò in prima persona a lavorare alla figura di Dio, salvo poi rinunciare per la fatica che dipingere un affresco in una posizione così disagevole comportava, e forse anche perché aveva preferito lasciare ad Albani il compito di portare a termine una scena ch’era posta nella parte meno facilmente visibile della cappella: avrebbe dunque continuato occupandosi degli affreschi all’esterno, dei quali s’è detto sopra, oltre che delle scene della volta, raffiguranti episodî della vita di san Diego, per il quale, come anticipato, Annibale Carracci si trovò costretto a lavorar di fantasia, essendo un santo di fresca canonizzazione e pertanto privo di tradizione iconografica. Per le quattro scene, a forma di trapezio, Carracci collaborò sempre con Albani, dividendo il lavoro come ricostruito da Úbeda: l’ipotesi, intanto, è che l’intervento di Albani fosse previsto sin da subito e non fosse una conseguenza della malattia di Carracci. “La collaborazione”, sostiene il curatore, “non fu concepita dal maestro per scene complete, due ciascuno, o per metà (assurdo), bensì per piani e figure, per cui Francesco si occupò delle parti di minor responsabilità, in modo che il maestro potesse concentrarsi su quelle più impegnative. La malattia costrinse Annibale a modificare radicalmente il piano iniziale, cambiando gli incarichi e consentendo ad altri artisti di partecipare al progetto”. Albani dipinse i fondali delle scene della volta e abbozzò le figure, che in alcuni casi potrebbero essere state completate dallo stesso Annibale, che riservò per sé i personaggi più importanti, mentre in altri casi sarebbero state soltanto ritoccate dal maestro. Le scene raccontano due miracoli e due momenti della vita di san Diego: ecco il Ristoro miracoloso, dove san Diego, assieme a un confratello, vede apparire miracolosamente lungo la strada per Sanlúcar de Barrameda pane, pesce, un’arancia e una brocca di vino, dopo che aveva chiesto a lungo un po’ di cibo e aiuto ai passanti, senza ottenere alcunché. Sul lato opposto ammiriamo San Diego che salva il fanciullo addormentato nel forno: un ragazzino, tornato a casa tardi, onde evitare la punizione dei genitori si nascose nel forno della famiglia, acceso però la mattina dopo dalla madre che non s’era accorta della sua presenza. Il ragazzo, che aveva passato la notte nel forno, si svegliò tra le fiamme, ma l’intervento miracoloso di san Diego risolse positivamente la situazione. Sulla destra osserviamo San Diego che riceve l’abito francescano, mentre sulla parete di fronte è la raffigurazione del primo episodio importante della vita del santo, l’elemosina ricevuta dal cavaliere. Per quest’ultima scena, così come per quella del Ristoro miracoloso, Carracci richiese uno specifico strato d’intonaco su cui lavorare, mentre nelle altre due scene il lavoro si svolse in due fasi: Albani portò a termine da solo gli episodî, e Carracci intervenne in un secondo momento per i ritocchi.

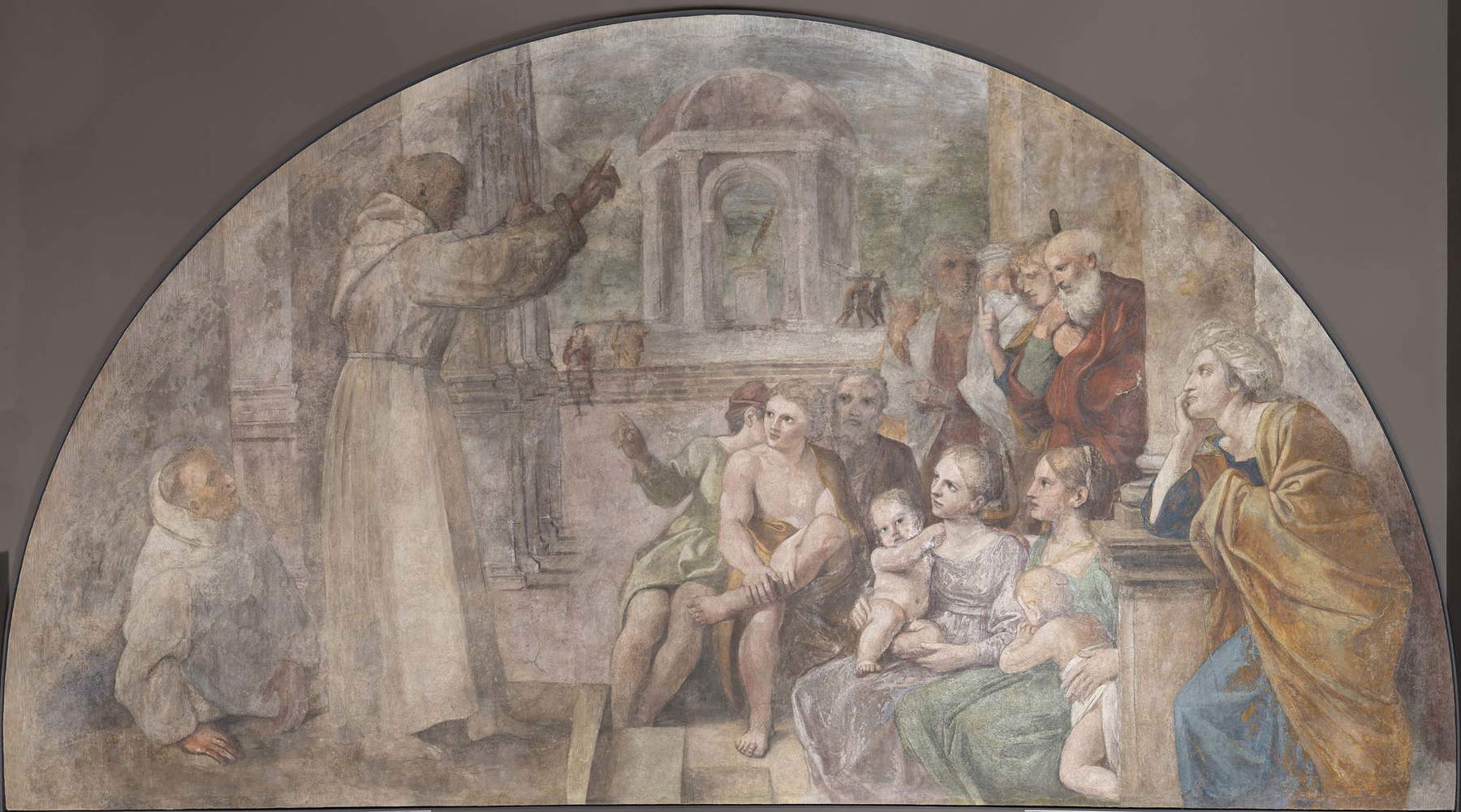

In successione furono realizzati i tondi coi santi: ne sopravvivono tre, che possono essere assegnati a Carracci (il san Lorenzo, quello che appare di miglior qualità), a Francesco Albani (il san Giacomo Maggiore) e alla collaborazione tra maestro e collega (il san Francesco). Si passò dunque alle scene delle pareti laterali, dove furono raffigurati altri quattro episodî della vita di san Diego: a sinistra, il Miracolo delle rose, opera di Francesco Albani che racconta di come i pani che san Diego stava clandestinamente distribuendo ai poveri si fossero trasformati in rose non appena fu scoperto, e subito sopra l’Apparizione di san Diego al suo sepolcro, affresco attribuito a Giovanni Lanfranco. Sulla parete opposta, Albani dipinse la Guarigione di un giovane cieco, e nella lunetta, in una delle scene più complicate sotto il profilo attributivo, assistiamo alla Predica di san Diego: opera d’ispirazione raffaellesca (in particolare la fonte è da trovare nel cartone per l’arazzo di san Paolo che predica ad Atene per la cappella Sistina), è ormai concordemente assegnata all’artista più giovane dell’entourage di Carracci, ovvero Sisto Badalocchio, ma alcune parti, specialmente la figura della donna sull’estrema destra che guarda il santo, una delle più intense e meglio riuscite di tutto il ciclo, potrebbero essere attribuite a Francesco Albani. La Predica è una delle scene più interessanti dell’intero ciclo: oltre a essere un punto fermo per l’attività di Badalocchio giovane, è anche un’opera che, scrive Úbeda, risulta di concezione diversa rispetto alle altre, dal momento che “qui lo spazio è ingrandito grazie a un’ampia prospettiva circondata da architetture che creano assi di simmetria rigorosi, e il tutto non è troppo lontano da alcune opere di Badalocchio all’incirca dello stesso periodo, né, come già segnalava Donald Posner, dal Raffaello delle Stanze Vaticane”. È poi un’opera che si discosta nettamente dal tracciato del maestro, che mai avrebbe immaginato un’opera che segue Raffaello in maniera così pedissequa: “l’ipotesi più probabile”, secondo Úbeda, “è che la rigorosa forma semicircolare imposta dall’architettura (non prevista nel disegno) abbia comportato una modifica dell’iniziale idea del maestro, che fu sostituita da un modello canonico che godeva di un prestigio incontestabile nella bottega di Carracci, Raffaello, utilizzato perché Annibale, malato, non era in grado di crearne uno nuovo”.

I lavori terminarono con le opere della parete di fondo: i due santi laterali, Pietro e Paolo, frutto della collaborazione tra Albani e Lanfranco, e la pala d’altare con San Diego di Alcalá che intercede per Diego Enríquez de Herrera. Nel grande quadro, il santo, che indossa il saio da francescano come in tutto il ciclo, s’inginocchia imponendo la mano destra sul figlio di Juan de Herrera, facendo da tramite per ottenere la grazia di Cristo, che vediamo apparire assiso su di un trono di nubi, circonfuso di luce dorata, assieme a sei angeli, tre per lato, che lo guardano con intensità. È un dipinto di difficile soluzione, dato genericamente ad “Annibale Carracci e bottega”, dal momento che non raggiunge gli esiti di qualità delle opere che Annibale condusse in prima persona, ma poiché gli esecutori s’impegnarono a imitare con cura lo stile del maestro, non è dato risolvere la questione dell’appartenenza della mano che l’ha eseguito.

La cappella Herrera non scomparve dopo la rimozione degli affreschi: fu nel 1936, con i lavori di sistemazione della chiesa che seguirono all’apertura di corso Rinascimento, là dove un tempo si trovava la facciata più antica, che la cappella fu trasformata nell’ingresso della nuova sagrestia. Il ciclo però era già stato dimenticato, nonostante gli elogi della critica del tempo. Il primo a parlarne su Pietro Martire Felini nel Trattato nuovo delle cose meravigliose dell’Alma Città di Roma, una guida della città in cui l’ambiente decorato da Carracci e colleghi viene definito una “bellissima cappella”. Nelle Vite di Giovanni Baglione, opera che il pittore romano pubblicò nel 1642, leggiamo che “nella Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli per li Signori Erreri, in una cappella a S. Diego dedicata, ha lavorato co’ suoi esquisiti colori sopra l’altare un quadro ad oglio con un Cristo in aria, e S. Diego, che posa la mano sopra la testa d’un putto”, e vi troviamo anche una lode ai collaboratori “i quali onoratamente da valentuomini si portarono, e furono di grand’onore al maestro”. Ancora, nel 1645 Giovan Pietro Bellori scrive una lettera a Francesco Albani in cui definisce “divina” la cappella che aveva contribuito a dipingere. Più tardi, nel 1678, nella Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia si legge che “un tal Signore di Erera, che fatta murar di nuovo una sontuosa cappella nella Chiesa di S. Giacomo de’ Spagnuoli, intesa la gran fama della Galleria, s’invogliò che dal pennello dello stesso pittore venisse ella compita e adorna, offrendogliene duo’ mila scudi di paoli”. Malvasia è l’autore che fornisce della cappella Herrera la descrizione più particolareggiata, illustrando con dovizia anche le fasi di lavoro e la collaborazione con Albani.

Nonostante la sua fama, la cappella Herrera figura tra le imprese meno note e anche meno studiate di Annibale Carracci. Non è difficile immaginare il perché, lo si deve soprattutto alle sventure che l’opera ha subito: il distacco, l’allontanamento dalla sua sede, la successiva dispersione, lo stato di conservazione precario (i lacerti di Barcellona sono stati restaurati due volte negli ultimi trent’anni), il fatto che i sette frammenti di Madrid, dagli anni Settanta in qua, non sono mai stati esposti. Ecco allora perché la mostra diventa una rilevantissima opportunità per conoscere meglio, da vicino, e nella sua interezza, una vicenda offuscata dalle nebbie della storia, tanto più ch’è accompagnata da un approfondito e utile catalogo che ricostruisce nei dettagli la storia della cappella Herrera e analizza minutamente ogni singola pittura. Seppur per un periodo di tempo limitato, Roma ritrova uno dei suoi tesori secenteschi, e Palazzo Barberini dona a pubblico e studiosi una straordinaria occasione di vera conoscenza, restituendo ad Annibale Carracci la sua ultima, grande impresa, e alla storia dell’arte d’inizio Seicento una pagina che il tempo aveva lacerato.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).