Il Padiglione Italia di Massimo Bartolini: un invito all'ascolto difficile da ascoltare

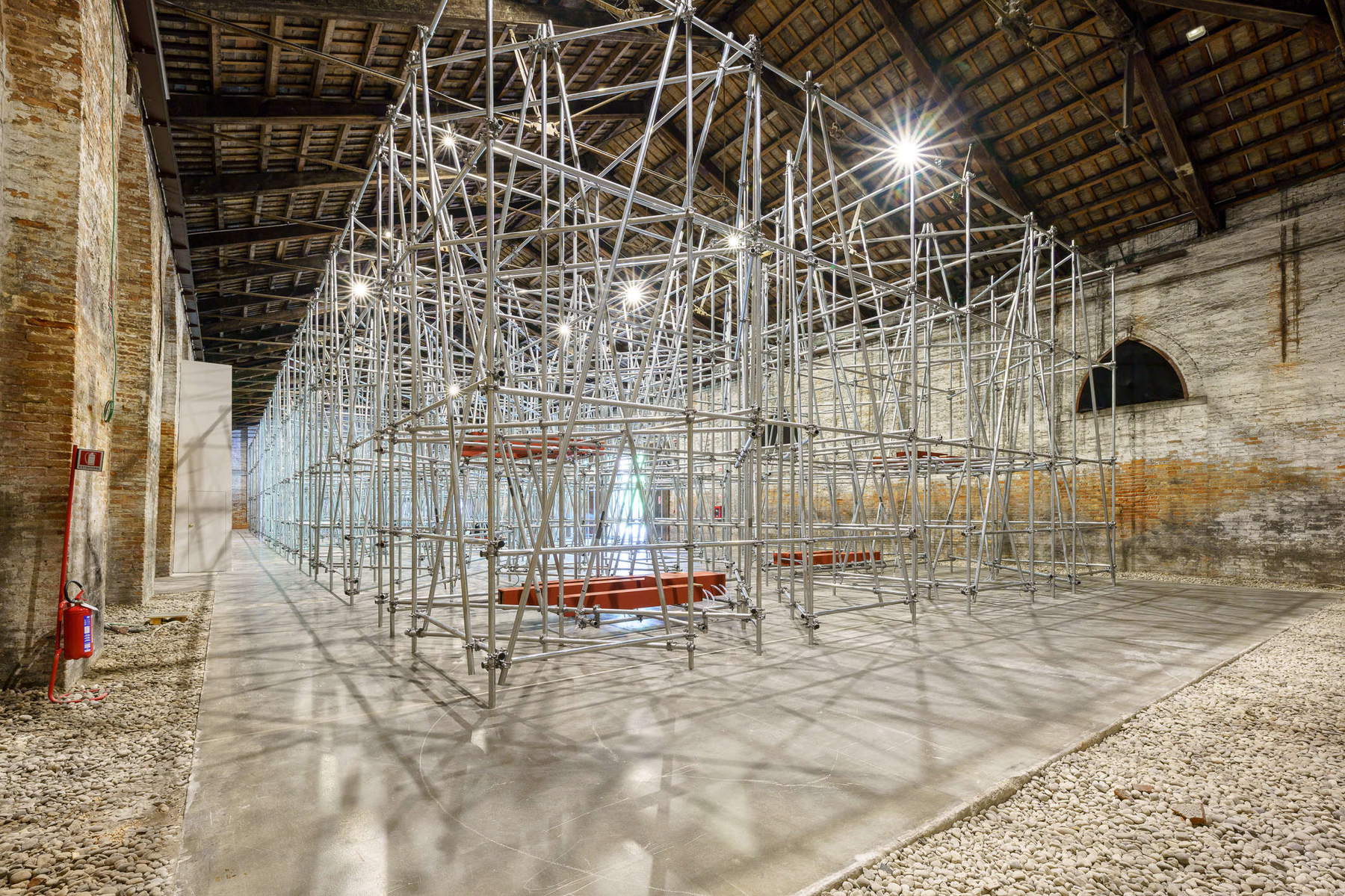

Si percepisce un’atmosfera vagamente familiare entrando nel Padiglione Italia dalla porta sul retro e trovandosi immersi nella selva di tubi innocenti con la quale Massimo Bartolini, cui è stata affidata la nostra partecipazione nazionale alla Biennale di quest’anno, ha riempito la seconda Tesa del padiglione. Si ha la sensazione d’aver già visto un’installazione simile. Un labirinto di tubi, un’architettura di tubi. Ci si domanda dove. Poi, ragionando un attimo, arriva la risposta: al Fuorisalone! A Milano, due anni fa. E non in una qualche venue secondaria, ma nel cortile della Statale, uno dei punti focali del Fuorisalone: l’architetto e designer Piero Lissoni aveva progettato, su incarico della Sanlorenzo, un’installazione chiamata Doppia presenza, una grande impalcatura di tubi innocenti nella quale si poteva entrare, camminare, sempre avvolti dal materiale da cantiere caro anche a Massimo Bartolini. “È come se avessimo trasportato nel Cortile dell’Università Statale un pezzo di cantiere, il luogo dove vengono costruite le barche”, spiegava l’architetto. Bartolini, meno prosaicamente, non ha trasportato pezzi di cantiere a Venezia, e ovviamente sarebbe eccessivo, ingeneroso e meschino derubricare la sua fatica a mera manifestazione d’impeto architettonico-edilizio, ma forse potremmo attentarci a pensare, intanto, che l’artista designato per rappresentare l’Italia alla Biennale abbia trasportato in laguna una specie di monumentale rigovernatura d’un’opera già presentata altrove e immaginata per spazî ben più congrui, e poi che questa dimensione poco s’addica alla poesia della sua arte.

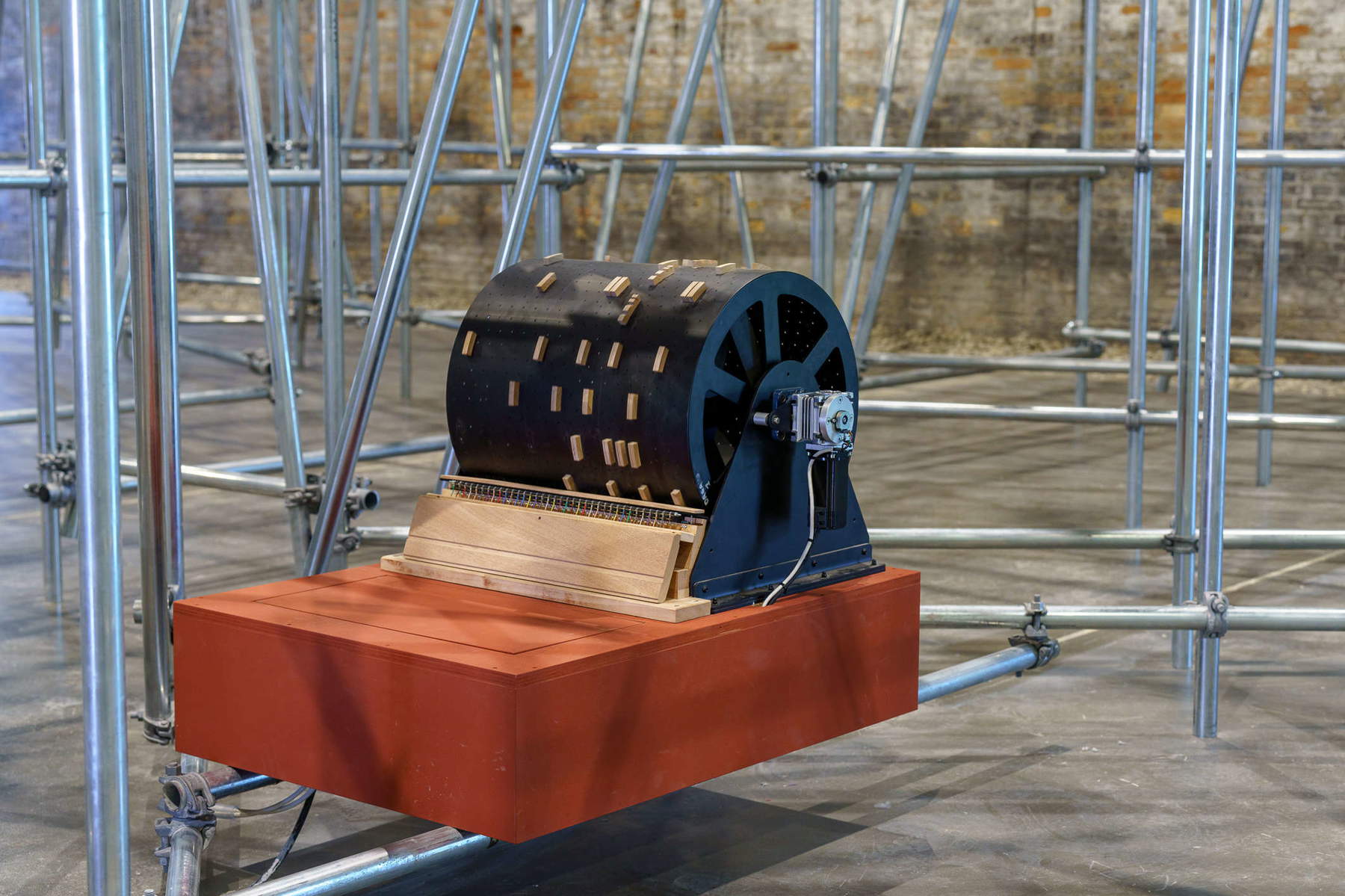

Alla Biennale, Bartolini rivolge al pubblico un colossale “invito all’ascolto” che prende le forme del progetto Due qui / To hear (il nome in italiano è la traduzione letterale dell’inglese Two here, che al curatore Luca Cerizza ricorda per assonanza il verbo To hear, “ascoltare”) e che si sostanzia in una mostra divisa in tre momenti, con andamento circolare: ognuno può entrare nel Padiglione Italia da dove gli pare, scegliendo o l’ingresso abituale del padiglione, quello rivolto verso le Gaggiandre, oppure la porta sul retro, che dà sul Giardino. Scegliendo la porta principale si entra nella prima Tesa, dove si troverà un lungo parallelepipedo (una “colonna appoggiata a terra”, secondo la narrazione ufficiale) con, adagiata sull’estremità, una statuetta raffigurante un Bodhisattva, essere vivente che aspira all’illuminazione e che ha fatto voto d’aiutare anche altri esseri viventi a raggiungerla. La colonna sdraiata, com’è tipico nelle installazioni di Bartolini, è in realtà uno strumento musicale che emette, in questo caso, un suono basso. La seconda Tesa, accessibile dalla porta sul Giardino oppure passando dalla prima Tesa, si rivela al visitatore con l’imponente ponteggio che, in realtà, è un organo attraverso il quale si diffonde per il Padiglione un tappeto sonoro elettronico composto da due giovani musiciste, l’italiana Caterina Barbieri e la statunitense Kali Malone. Al centro dell’installazione ecco invece la scultura Conveyance, un’onda che sale e scende in continuazione entro un cerchio d’acciaio inox. L’esperienza prosegue infine nel Giardino, che accoglie il terzo momento di Due qui / To hear: tra gli alberi risuona la musica composta da Gavin Bryars e Yuri Bryars, A veces ya no puedo moverme, ispirata a un testo del poeta argentino Roberto Juarroz che parla d’un essere umano che si percepisce come un albero, connesso al resto del mondo con le sue radici.

La mostra di Bartolini e Cerizza, oltre a essere una delle migliori che si siano viste al Padiglione Italia negli ultimi anni, è un progetto sicuramente raffinato, sostenuto da solide basi filosofiche (Cerizza cita, tra gli altri, Byung-Chul Han: “Nel tendere l’orecchio, che è una forma d’inazione, tace l’io, presupposto di differenziazioni e delimitazioni, l’io che tende l’orecchio si immerge nel tutto, nell’illimitato, nell’infinito”), e soprattutto profondamente politico: non esiste forse un’attività più politica dell’ascolto. Simone Weil era convinta che l’ascolto fosse la base fondamentale dell’impegno verso il prossimo, che l’attenzione fosse il vero motore d’ogni azione morale: “Ogni essere”, ha scritto nei suoi Cahiers, “grida in silenzio per essere letto altrimenti. Non siate sordi a queste grida”. Ed è sostanzialmente quello di cui probabilmente è convinto anche Cerizza, almeno laddove spiega, nella sua introduzione al Padiglione, che “il titolo del progetto suggerisce come udire, e ancor meglio ascoltare, sia una forma di attenzione verso l’altro”. A questo punto può risultare utile una leggera divagazione: chiunque abbia seguito la Biennale nelle ore d’esordio (oppure chiunque abbia aperto in quei giorni un telegiornale sufficientemente nostalgico da dedicare un minuto di servizio alla Biennale di Venezia in un’epoca in cui la Biennale di Venezia per i telegiornali conta meno dell’ultimo singolo di Annalisa) non avrà potuto far a meno di dilettarsi con la performance del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che s’è prodigato, con calcolatissima noncuranza, in una sorta di stroncatura in tempo reale del progetto (“A me il Padiglione Italia non è piaciuto. E lo dico: l’arte più è discussa, meglio è. L’artista prima si è arrabbiato, ha detto che ho offeso tutti. Ma io sono per il figurativo. A Ca’ Pesaro noi abbiamo un Klimt che era alla Biennale e mi auguro che possa tornare anche qui il figurativo, la pittura, la fotografia”). Greve quanto vogliamo, rozza anzichennò, irritante manco a dirlo, tant’è che la consueta e omologata turba dell’art world, immancabilmente convenuta all’inaugurazione, dopo aver accolto l’invito all’ascolto di Bartolini ha voluto dimostrare d’aver afferrato il concetto sommergendo di fischi l’irrituale discorso del primo cittadino. Naturalmente lo sdegno nei riguardi del sindaco è la risposta più immediata e anche più facile, eppure le considerazioni di Brugnaro sono meritevoli d’un’attenzione che vada un poco al di là delle marcature del territorio in cui si sono esibiti gli indignados dell’arte contemporanea. E non solo perché abbiamo a che fare con un politico che ha commentato una mostra profondamente politica: sono meritevoli d’attenzione soprattutto perché sono la più chiara dimostrazione dei limiti del progetto. Non è questione di gusto (“non mi è piaciuto”), ché il gusto non dovrebbe essere elemento atto a determinare un giudizio critico: la questione riguarda semmai la risposta di un ipotetico visitatore al Padiglione Italia di quest’anno.

È del tutto evidente che l’opera di Bartolini non sia arrivata a Brugnaro: è per grettezza del sindaco oppure perché forse il progetto non è del tutto misurato al luogo che lo ospita, perché non è immediato, perché è complicato? Senza entrare nel merito della sensibilità personale di ognuno (c’è chi può rimanere indifferente anche entrando nella Cappella Sistina e non sarebbe per questa ragione una persona meno rispettabile di chi invece davanti agli affreschi di Michelangelo rischia di cadere in deliquio), e pure ritenendo del tutto insensato auspicare un ritorno al figurativo in luogo del concettuale di Bartolini con l’idea che un figurativo cosiddetto “tradizionale” rappresenti meglio l’Italia (dagli anni Sessanta in avanti, il nostro paese ha scritto le più importanti pagine della storia dell’arte mondiale quasi esclusivamente con artisti non figurativi), c’è intanto da pensare a dove sia posizionato il Padiglione Italia. Il pubblico ci arriva, tipicamente, dopo aver visitato tutta la mostra internazionale all’Arsenale e dopo aver oltrepassato tutti i padiglioni che incontra di seguito (tranne l’ultimo, quello della Cina): un’esperienza che di solito è piuttosto caotica e sfiancante, per la quantità di altri visitatori che s’incontra, per la mole d’informazioni alla quale si viene sottoposti, per il continuo cambio di linguaggi da una mostra all’altra che costringe il cervello a costanti switch tra diverse impostazioni. L’opera zen di Bartolini richiede concentrazione: chi riesce a mantenersi fresco dopo due o tre ore di Biennale di Venezia, in mezzo al caos della Biennale, in maniera sufficiente per poter cogliere un invito che presuppone l’assunzione d’un contegno, se non meditativo, quanto meno assorto? Certo: è chiaro che qualunque mostra, di qualsiasi artista, richiede un minimo di concentrazione, dunque l’assunto potrebbe apparire pretestuoso, ma è altrettanto chiaro che esistono opere in grado di giungere al pubblico con più immediatezza e dunque di porre il visitatore in condizioni migliori e più confortevoli per aprirsi al progetto dell’artista. Il Padiglione Italia di Tosatti, per esempio, pur essendo decisamente più debole e meno solido rispetto a quello di Bartolini, era molto più coinvolgente poiché in grado di parlare al pubblico in una lingua più diretta. Un esempio: se arrivo in un hotel la sera stanco dopo un viaggio e accendo la televisione, sarà per me più comodo seguire un programma meno interessante ma dove il presentatore parla in italiano, piuttosto che sintonizzarmi su di un programma di maggior qualità ma in cui il presentatore parla in una lingua in cui sono molto meno fluente: mi richiede una dose di concentrazione maggiore, e dopo un viaggio non è detto che riesca a mantenerla, pertanto non è detto che mi arrivi ciò che il presentatore intende comunicarmi. Al contrario, se guarderò lo stesso programma in lingua straniera la mattina dopo, più fresco e più lucido, sarò in grado d’apprezzarlo al meglio.

Ecco allora perché l’opera di Massimo Bartolini rendeva meglio negli spazî del Centro Pecci: Due qui / To hear altro non è che una specie di sequel di Hagoromo, la mostra che Bartolini e Cerizza avevano presentato a Prato due anni fa. Artista e curatore, ovviamente, potranno ripetere all’infinito che si tratta d’un progetto diverso (ed è vero), ma non c’è una sola componente che sia realmente nuova. Il Bodhisattva è una figura ricorrente nell’arte di Bartolini (la colonna sdraiata no, ma senza il Bodhisattva probabilmente l’avremmo scambiata per un pezzo di Giovanni Anselmo, e il Bodhisattva senza il suo strumento musicale ci avrebbe catapultati in una Biennale degli anni Settanta). Conveyance è un’opera che ha già una ventina d’anni. I tubi innocenti ricorrono nella pratica di Bartolini da almeno un quindicennio in una sorta di costante riedizione della stessa opera, con alti e bassi. A Prato, per esempio, l’insieme dava suggestioni diverse: nella solitudine delle sale del Pecci, il movimento ipnotico di Conveyance era un’ottima introduzione a In là, un serpentone di tubi innocenti che si snodava lungo cinque sale, attraversandole e facendo risuonare le note di Bryars in un ambiente ch’era senz’altro in grado di favorire l’atteggiamento necessario a cogliere quell’atmosfera di sospensione che l’installazione si proponeva di suggerire (senza contare il fatto che ci s’andava apposta, e non arrivava dopo altre venti mostre). E In là a sua volta era la prosecuzione di Organi, un’installazione posta contro una parete, che s’osservava in maniera, diremmo, tradizionale. Identici i mezzi, diversi gl’intenti, diverso l’ambiente: se Hagoromo era un’antologica ben costruita, lirica e forte d’un’installazione appariscente, ma non invasiva, che faceva da telaio, Due qui / To hear appare invece come un salto in una dimensione poco appropriata agli elementi che la compongono e poco adatta a diffondere quella poesia che dovrebbe aleggiare attorno ai significati che si celano dietro le forme (la circolarità del tempo, l’idea della musica come un movimento fluido che unisce le persone, l’ascolto come miglioramento di se stessi, ma piace pensarlo come un’opera aperta che comunica anche un senso d’instabilità). E a tal proposito forse sarebbe utile domandarsi se sia ancora utile affidare il Padiglione Italia a un unico artista, e non solo perché potrebbe essere estremamente riduttivo scegliere una sola persona per rappresentare l’intera scena artistica d’un paese come il nostro (sempre che in tale maniera si voglia intendere la nostra partecipazione nazionale alla Biennale di Venezia), ma anche perché finora nessuno degli unici due progetti monografici per il Padiglione Italia è parso reggere l’enorme spazio delle Tese delle Vergini.

Spazî e collocazione, insomma, faticano a favorire quell’esperienza che Due qui / To hear vorrebbe attivare. Conveyance è piazzata in mezzo all’installazione eponima del progetto e dovrebbe essere una sorta di cuore che pulsa, il fulcro della mostra, ma pare quasi presa e messa in mezzo alla seconda Tesa senza una reale necessità (perché il centro dell’installazione, quello “da cui si può meglio ascoltare”, c’informa il curatore, viene scelto come luogo in cui installare una scultura che “funge anche da seduta intorno alla quale possono incontrarsi più persone”? E allora cosa si deve fare? Si ascolta o si parla?). E poi, l’installazione di tubi innocenti che a Prato era la “spina dorsale” della mostra, come si leggeva nel materiale illustrativo, a Venezia diventa una delle due aree in cui dovrebbe attivarsi l’esperienza del visitatore. Questo cambio repentino di destinazione d’uso, potremmo dire, di un’opera rimasta sostanzialmente fedele a se stessa durante gli anni (“è il maggiore esempio concepito finora di una serie di installazioni che Bartolini ha disegnato negli ultimi anni”, ci dice il curatore), non rischia di rendere ancora più sfuggente l’operato d’un artista che negli anni s’è sempre dimostrato decisamente mutevole? E se un’opera già prima a rischio di sconfinamento nel design e nell’architettura, eppure capace di reggere in quanto “spina dorsale”, diventa adesso uno dei due centri, perché, ci si potrebbe domandare un po’ provocatoriamente, un visitatore dovrebbe fare la fatica di visitare la Biennale di Venezia quando gli basta fermarsi al Fuorisalone? Il problema non è certo il mezzo: se assumiamo che siano sculture di gesso tanto la Ebe di Canova quanto le statue di padre Pio che vengono vendute a San Giovanni Rotondo, dobbiamo parimenti assumere che coi tubi innocenti si possano creare tanto un’opera d’arte quanto un comune ponteggio da cantiere. Il problema è l’attitudine: quando ci s’avvicina all’architettura o al design (e, sotto questo profilo, in questa Biennale s’è visto di peggio: basta fare un giro nei vicini padiglioni di Argentina e Sudafrica) perché si dovrebbe perder tempo a visitare la Biennale d’Arte?

Occorre infine porsi il problema dell’attualità del linguaggio di Massimo Bartolini. Mettendo un poco le mani avanti: non è detto che in futuro andrà meglio. Dati i tempi che corrono, rischiamo di ritrovarci un Padiglione Italia 2026 da rappel à l’ordre zeppo d’iperrealisti attardati o di boriosi rivangatori del classico che ci faranno ripensare con nostalgia alla mostra di Bartolini. Questo però non significa che non occorra domandarsi se questo concettuale sia ancora in sintonia coi nostri tempi, ancora rappresentativo delle pulsioni che agitano la scena artistica del nostro paese, ancora utile a parlare a un pubblico che non sia composto esclusivamente dagli addetti ai lavori, che al momento paiono essere gli unici interessati a esprimersi su Due qui / To hear.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).