Pittore moderno, fine intellettuale e talent scout. Vittore Grubicy in mostra a Livorno

C’è un filo che lega Livorno a Vittore Grubicy de Dragon da più di cent’anni, e si può forse dire che oggi non esista città che più del porto toscano sia stretta in un rapporto così forte col grande divisionista. Era il 1903 quando Grubicy si recava per la prima volta in città, per visitare l’Esposizione di Belle Arti: in quell’occasione entrò in contatto epistolare con un allora giovanissimo Benvenuto Benvenuti, appena ventiduenne ed entusiasta di poter conferire col grande maestro, che avrebbe conosciuto di persona l’anno successivo. La scossa che Grubicy assestò all’ambiente artistico livornese fu tale che gli adepti del “cenacolo artistico” che gravitava attorno a Enrico Cavicchioli e Benvenuto Benvenuti, e che annoverava già tra le sue fila artisti come Gino Romiti e Renato Natali, ne risultarono “protesi”, scrive Francesca Cagianelli, “verso una fase di aggiornamento convulso”. La relazione tra gli artisti livornesi e Grubicy sarebbe durata per anni, tanto che nel 1920 Benvenuti fu nominato esecutore testamentario di Grubicy ed ereditò un nucleo ingente e importante, per quantità e qualità, di opere del maestro, oggi confluito nella collezione della Fondazione Livorno dopo che gli eredi di Benvenuti donarono oltre un centinaio di lavori, tra dipinti e disegni. Forse è proprio Livorno la città che detiene oggi il maggior numero di opere di Grubicy.

A poco più di un secolo di distanza dalla sua scomparsa Livorno decide d’omaggiare l’artista con una rassegna completa, Vittore Grubicy de Dragon. Un intellettuale-artista e la sua eredità, allestita nelle sale del Museo della Città e curata da Sergio Rebora e Aurora Scotti. “Livorno senza i suoi pittori”, scriveva Raffaele Monti, “non sarebbe la Livorno che tutti abbiamo amato”. Ma i pittori di Livorno probabilmente non sarebbero stati tali senza Grubicy, e c’è da immaginare che senza l’impulso offerto dalle opere del pittore lombardo, le sorti del Gruppo Labronico, il sodalizio che fu “capace di assorbire o far gravitare intorno a sé tutte le principali istanze della città” (così Jacopo Suggi), e che proprio nel 1920 veniva fondato, di sicuro avrebbero conosciuto esiti meno roboanti e dirompenti, e impatti meno significativi. Alla relazione che i pittori locali riuscirono a intessere col maestro, la mostra arriva per gradi: perché è anzitutto una rassegna (bella, ben allestita, chiara e avvincente) sull’intera parabola di Grubicy, dagli esordî come gallerista sino agli ultimi anni e alla sua eredità livornese.

Grubicy, sottolinea giustamente Scotti nel suo saggio in catalogo, “ha avuto un ruolo di primo piano sulla scena culturale italiana fra Otto e Novecento, accompagnando ma anche orientando intelligentemente le trasformazioni delle arti e del gusto, con una acuta presenza critica esplicatasi su vari fronti e in varie forme, sempre impegnato a riflettere sugli sviluppi tecnici e compositivi delle ricerche artistiche, ma cercando anche di costruire una serie di relazioni per sostenere la migliore produzione nazionale”. L’itinerario espositivo del Museo della Città di Livorno è coerente con quest’immagine che la curatrice offre d’un intellettuale che fu fondamentale per l’arte di fine Ottocento, per diverse ragioni: il suo ruolo di gallerista e promotore di giovane talenti, il suo pennello che fu tra i più fini e originali di quelli che s’annoverano nei ranghi del divisionismo, i suoi rapporti con gli ambienti artistici dell’epoca, il suo rilevante lascito, germogliato, come s’è detto, soprattutto a Livorno. Tutti argomenti che la mostra affronta con dovizia, forte d’una selezione di opere ricca, puntuale, affascinante, costante nel mantenere alta l’attenzione del pubblico da capo a fondo.

L’iter della mostra, cronologico, comincia dalla casa di Vittore Grubicy e mostra al pubblico il Grubicy privato, agl’inizî della sua carriera, con ampio spazio dedicato alla madre del pittore, Antonietta Mola, alla quale l’artista fu legato per tutta la vita, continuando a rivolgersi a lei con teneri vezzeggiativi anche da adulto. Nel bel saggio che, in catalogo, Sergio Rebora dedica alle donne di Grubicy, è ben rimarcata la centralità di mamma Antonietta nella vita e nella carriera dell’artista: rimasta vedova molto giovane, nel 1870, con sei figli da mantenere, non si perse d’animo e con tenacia, pur tra le ristrettezze economiche nelle quali i Grubicy, prima benestanti, erano piombati dopo la scomparsa del pater familias Alberto, riuscì a tenere unita la famiglia. Per dare idea del rapporto che legò Vittore e Antonietta, Rebora pubblica un brano d’una lettera del 1904 della quale, scrive il curatore, “colpisce il tono smarrito, quasi fanciullesco, con cui un uomo che aveva passato la cinquantina, in altri momenti un intellettuale lucido e fulminante, si rivolgeva alla madre ottantenne”. Così le scriveva l’artista, durante un soggiorno balneare a Santa Margherita Ligure: “Anche oggi mammettina carissima ti mando un bacio tanto per dirti che lavoro un pochetto crescendo e quindi diminuendo le passeggiate. Il bagno però lo faccio tutti i giorni e questo io lo conosco e so che mi farà bene”. La madre è la vera protagonista della prima sezione della mostra, colta dal figlio nei ritratti che ce la restituiscono mentre cuce o si dedica alle attività quotidiane, e pittrice lei stessa, autodidatta come Vittore, autrice d’alcuni ritrattini di amici e familiari, alcuni dei quali in mostra, eseguiti per arrotondare le entrate (“con gli auspicati proventi”, scrive Rebora, “la signora Grubicy sperava, un po’ ingenuamente, di potersi concedere qualche villeggiatura”). Opere domestiche, riposte: quelle di Vittore sorprendono per un’immediatezza che difficilmente si riscontra in altre produzioni dell’artista milanese, quelle di Antonietta sono dolci e delicate espressioni (potremmo quasi considerarle opere naïf avanti lettera) di una madre legatissima al proprio figlio tanto da tentare d’imitare la sua attività.

Spetta alla seconda sezione il compito d’introdurre il visitatore alla figura del Grubicy mercante d’arte e scopritore di giovani promesse: Vittore Grubicy cominciò a collaborare poco più che ventenne nella galleria di Pietro Nessi, per poi rilevarla nel 1876 dandole il suo nome. La Galleria Grubicy cominciò a intessere relazioni d’alto profilo anche fuori dall’Italia (con l’Olanda, in particolare: una porzione della mostra, come si vedrà, è dedicata ai soggiorni olandesi dell’artista) e soprattutto a posizionarsi come centro di diffusione delle avanguardie del tempo. Niccolò D’Agati ricorda che il successo di Grubicy come mercante si deve anche alla sua “partecipazione, quasi totalizzante [...] alla vita degli artisti sui quali investe”: con loro, stringeva relazioni che andavano ben al di là del mero rapporto commerciale. Emblematico in tal senso è il caso di Giovanni Segantini, che si può quasi ritenere “scoperto” da Grubicy, che il pittore trentino ritenne sempre una sorta di mentore: imperdibile è uno dei capolavori di Segantini, la Vacca bruna all’abbeveratoio, tra i vertici della sua produzione e tra le opere più importanti della rassegna livornese. Lunghe amicizie furono quelle coltivate coi due campioni della Scapigliatura, Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni, dei quali sono esposti, l’uno a fianco all’altro, due ritratti altamente esemplificativi della loro produzione (rispettivamente L’amor materno e un Ritratto di giovinetta). Sono però soprattutto gli artisti accostabili al divisionismo quelli per i quali Grubicy spende più energie: presente in mostra Angelo Morbelli con una sua Alba felice, e per il pubblico meno accostumato a questa corrente sarà una sorpresa osservare i singolari ritratti di Serafino Macchiati e i paesaggi di Achille Tominetti densi d’evocativo lirismo e capaci di porsi come una sorta d’introduzione alla poetica di Grubicy che s’andrà ad approfondire nelle sale successive: Tominetti proveniva da una famiglia originaria di Miazzina sul lago Maggiore, borgo di montagna che diventerà luogo d’elezione di Vittore Grubicy, e dove nasceranno le sue cose migliori.

Il Grubicy pittore inizia a mostrarsi nella sezione successiva, centrata sui suoi legami con l’arte giapponese: non ne fu solo un interessato collezionista (una sala allinea alcuni pezzi della sua raccolta di ukiyo-e: occorrerà rammentare che gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento segnano l’apice del giapponismo, tema efficacemente indagato da una bella mostra tenutasi tra 2019 e 2020 a Rovigo, curata da Francesco Parisi), ma seppe trarne anche spunti che riversò nella sua produzione pittorica. La veduta ravvicinata e quasi geometrizzante di A bordo della Magnina o La vela, uno dei capolavori del Museo Fattori di Livorno (in mostra, sebbene nella sezione successiva, anche Alba di lavoro e Alba di signori, due dipinti di piccolo formato che l’artista decise di mettere in relazione con La vela, a comporre un trittico), oppure i rossi accesi del Notturno a Scheveningen, e ancora la tendenza alla bidimensionalità che caratterizza due opere di gran qualità come Inverno in montagna e Quando gli uccelletti vanno a dormire sono alcuni degli elementi che Grubicy impara dalla lezione dei giapponesi: su questa base, il pittore impianta poi la sua caratteristica pennellata divisa e soprattutto i suoi effetti atmosferici che caricano i paesaggi di poesia.

Vittore Grubicy è, in effetti, uno dei maestri italiani della poetica del paesaggio-stato d’animo: pochi altri sono stati capaci di tradurre in immagini, con la stessa intensità di Grubicy, la celeberrima massima del Journal intime di Henri-Frédéric Amiel per cui “un paysage quelconque est un état de l’âme et qui lit dans tous les deux est émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail”. Alla mostra sul pittore milanese che s’è tenuta nel 2005 al Museo del Paesaggio di Verbania, curata anch’essa da Rebora, Grubicy veniva definito, nel sottotitolo, “poeta del divisionismo”: ammiratore appassionato di Fontanesi, convinto che “la poesia, anzi la religione della buona e imperturbabile Natura poteva e doveva avere dei sacerdoti più profondamente convinti e di entusiasmo che non i soliti ed ormai numerosissimi copiatori del paesaggio” (così scriveva l’artista nel 1910), animato dal suo spirito di sperimentatore, Grubicy era mosso dall’intenzione di rendere la “musica” che sentiva nel suo animo davanti alla natura, come avrebbe confidato a Benvenuti. Ed ecco dunque il prodotto di questo sentire, ecco i suoi “figlioletti”, come chiamava i suoi quadri, sistemati lungo il corridoio centrale del pianterreno: una ricca antologia che dagli anni Ottanta giunge sino alle fasi estreme della sua carriera, attraversando stagioni, cambî di direzione mai repentini ma comunque avvertibili, ricerche che risultano dalla “trascrizione di una visione interna, di una rievocazione del piacere e dell’emozione provata al cospetto della Natura”.

Le prime “sinfonie” (così anche Grubicy talvolta si riferiva ai suoi dipinti) degli anni Ottanta risentono in maniera decisiva dell’esperienze olandesi: sono opere per lo più di piccolo o piccolissimo formato che si pongono come veloci immagini in presa diretta, ancora legate a modi tipici dell’impressionismo, create al momento, direttamente sul luogo che dà l’ispirazione all’artista. È così, per esempio, in dipinti come L’afa dell’estate sta per tramutarsi in autunno, oppure In treno presso Calolzio. Negli anni Novanta l’approccio al paesaggio conosce modifiche: non più rapide impressioni, ma immagini più meditate ed evocative, caratterizzate da effetti atmosferici intensi. Abbondano le albe e i tramonti coi bagliori del sole che vengono esaltati dalla pennellata divisa: i cieli si caricano così d’una luce poetica che rivisita in chiave emozionale il paesaggio, come avviene in Alla sorgente tiepida, dipinto che per i suoi effetti e per la sua poesia può essere avvicinato al famoso ciclo del Poema invernale, e che figura tra i dipinti più belli della mostra di Livorno. O com’è in L’ultima battuta del giorno che muore, col rosso infuocato del cielo e il controluce dei tronchi in primo piano, il tutto ancora memore delle stampe giapponesi. Anche la figura umana, in questi paesaggi, ha la funzione d’evocare uno stato d’animo: la malinconica donna china a lavare i panni nel torrente in Alla sorgente tiepida, la signora che passeggia al sole nella tela Fiumelatte dalla serie delle Sensazioni giojose.

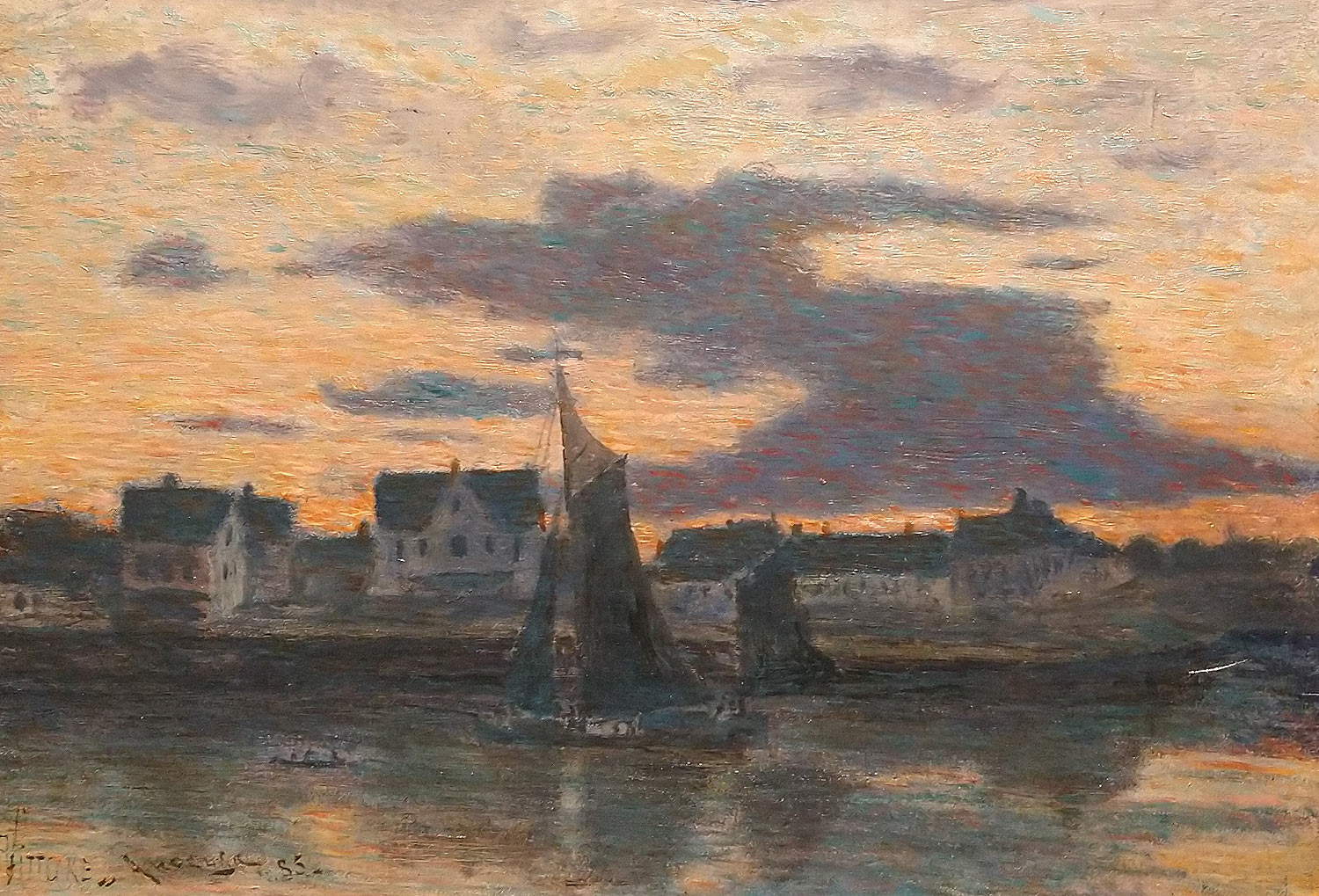

Il corridoio si chiude con una rievocazione di casa Grubicy per dar conto della sua passione per le arti decorative (ceramica e mobilia completano l’angolo che trasporta tutti nell’abitazione del pittore), e immette in una sala che documenta, con dipinti, stampe, sculture e disegni, il ruolo propulsore ricoperto dalla “Famiglia artistica”, associazione fondata a Milano nel 1872, frequentata spesso da Grubicy che in diverse occasioni espose alle sue mostre (e poi, dopo la rottura col fratello Alberto che sancì il suo allontanamento dalla galleria, ne diventò uno dei più attivi sostenitori), e ulteriore centro di diffusione dei nuovi linguaggi delle avanguardie, soprattutto dei pittori divisionisti. La selezione dà conto dell’originalità delle mostre della Famiglia: non solo i paesaggi-stati d’animo di Grubicy, ma anche gli esiti più alti dell’estero di Angelo Morbelli, presente in mostra con Il parlatorio del Luogo Pio Trivulzio, uno dei dipinti dedicati alle tristi condizioni degli ospiti del ricovero milanese, di Gaetano Previati (sconvolgenti i suoi Ippopotami, per gli strabilianti effetti di luce che il ferrarese è riuscito a creare con una banalissima matita, soave e amorevole la Madonna dei crisantemi), di Paolo Troubetzkoy che fu tra i maggiori innovatori della scultura (e il suo Ritratto di Alfredo Catalani lo dimostra) e altri artisti ragguardevoli. Ripercorrendo a ritroso il corridoio coi capolavori di Grubicy s’arriva alla sezione che approfondisce il suo soggiorno nordico: accanto alle impressioni dipinte davanti ai cieli d’Olanda e delle Fiandre (si veda il tramonto di Anversa, opera del 1885, o lo struggente Vecchio capitano di mare per la prima volta abbandonato a terra, dello stesso anno), sfilano le sorgenti che ispirarono l’artista, ed ecco quindi opere di pittori come Jacob Maris, Anton Mauve e altri che, oltre a esser divenuti in molti casi amici di Grubicy (su alcuni quadri si potrà notare la doppia firma), rappresentavano le punte più avanzate della loro scuola.

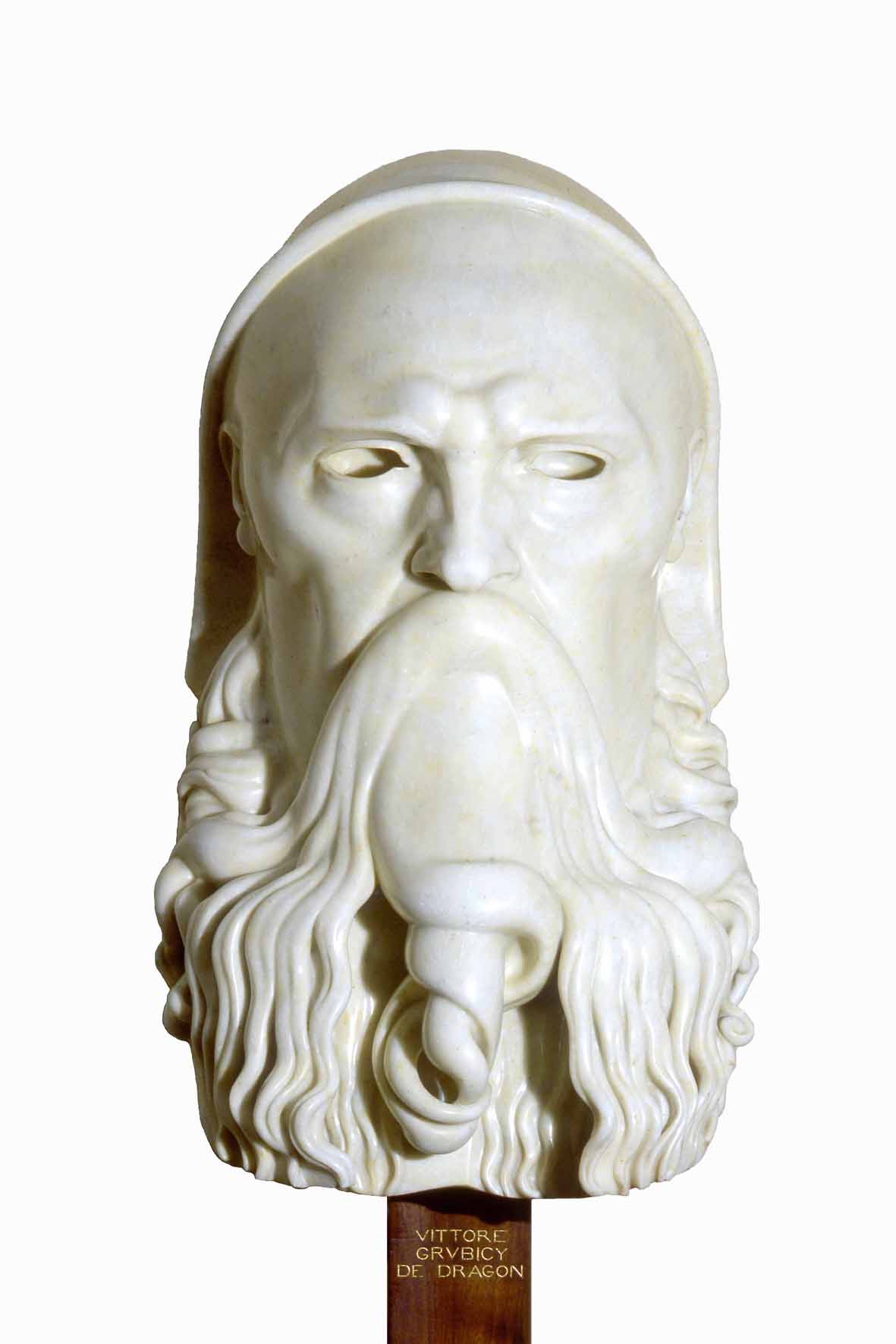

L’amicizia tra Vittore Grubicy, Arturo Toscanini e Leonardo Bistolfi è invece oggetto, oltre che d’un ricco saggio in catalogo di Alessandro Botta, anche d’una sala in mostra: Toscanini fu presentato a Grubicy da Bistolfi (che conosceva il direttore d’orchestra fin dagli anni Ottanta) nel 1911, e l’incontro sancì “quello che può essere letto come l’abbrivio di un sodalizio destinato a segnare le vicende artistiche e umane non soltanto del più anziano pittore, ma dello stesso musicista”, scrive Botta. Il rapporto tra i due continuò, in effetti, fino alla scomparsa di Grubicy. Toscanini amava la resa emozionale del paesaggio del pittore lombardo: lo dimostra il fatto che una delle prime opere che volle per la sua collezione fu Un addio, opera degli anni Ottanta, tra le più toccanti della rassegna. A documentare l’amicizia tra Bistolfi e Grubicy sono invece soprattutto due opere, Impressione di paese del piemontese e Novembre del lombardo, che i due si scambiarono: è interessante peraltro notare come l’Impressione di Bistolfi riesca a testimoniare un certo impegno da parte del suo autore nella pittura di paesaggio, filone poco noto della sua produzione. L’ultima sala celebra invece l’unione tra Grubicy e Livorno, con una sequenza d’opera degli artisti labronici che rivisitano il lascito del maestro: la lezione viene appresa soprattutto da Benvenuto Benvenuti che restituisce l’immagine d’un’estate infuocata sulla costa toscana nel suo trittico delle Sensazioni luminose, e si spinge anche oltre con l’altissimo sperimentalismo del Mattino sul mare del 1907 che sfiora l’astrazione, per poi rientrare nei ranghi coi notturni del Cimitero degli angeli. Ben rappresentato è anche l’altro livornese, Adriano Baracchini Caputi, più vicino ai valori atmosferici del maestro (s’ammiri al proposito il Crepuscolo che giunge in prestito dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma). Il congedo è affidato al grande ritratto marmoreo di Grubicy eseguito da Adolfo Wildt, che suggella il legame dell’artista milanese con la città: fu infatti commissionato a Wildt da Benvenuti nel 1922, dopo la scomparsa di Grubicy.

L’immagine di Grubicy che ci viene consegnata dal busto di Wildt cozza un po’ con quella che il visitatore ricava dal percorso della mostra, anche osservando fotografie e autoritratti dell’artista: quanto fu elegante, di gusti raffinati, talvolta delicato, propenso alla compagnia il Grubicy vero, tanto è severo e quasi respingente quello di Wildt. Le ciglia lievemente corrugate ci portano però ci comunicano però anche l’immagine d’un sognatore fermo e inamovibile nella sua idea di bellezza e di sentimento, per la quale spese un’intera carriera. Sarebbe occorso molto tempo prima che questa sua idea venisse riconosciuta: anche Grubicy, come molti altri artisti, fu colpito dai giudizî affrettati che la critica tra le due guerre, e in parte anche quella successiva (e su di lui pesava il fatto d’essere non solo pittore, ma anche critico e gallerista: un insieme di professionalità poco ammissibile per la mentalità del Novecento), sviluppò dell’esperienze dei divisionisti e in generale dell’Ottocento italiano. La riscoperta di Grubicy e colleghi poté ricominciare solo a partire dalla fine degli anni Sessanta: oggi, al di là del suo ruolo di altissimo esponente italiano del paysage-état de l’âme, gli si riconosce anche il merito d’aver diffuso in Italia le ricerche sulla teoria del colore, e quello d’aver promosso artisti che, come Segantini, forse non avremmo conosciuto senza il suo apporto.

Dalla mostra di Livorno, arricchita peraltro da un catalogo che si pone come una nuova e aggiornata monografia (sarebbe stato bello vederlo arricchito da un capitolo con un’antologia critica, dacché specialmente i contemporanei di lui scrissero molto), emerge dunque, per davvero, la figura di un “intellettuale-artista”, come da titolo della rassegna, senza il quale molte esperienze forse avrebbero conosciuto diversi e minori impulsi. A più di quindici anni di distanza dalla prima monografica che gli fu dedicata in un museo pubblico, ovvero quella sopra menzionata di Verbania, la mostra del Museo della Città restituisce con pienezza quella personalità “complessa e fondamentale”, come all’epoca l’aveva definita Sergio Rebora, poliedrica e appassionata, cantrice d’una pittura tesa a dar forma all’idea più che al reale, e decisiva per l’evoluzione dell’arte italiana all’alba del nuovo secolo.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).