di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 10/12/2019

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: Raffaello - Urbino - Marche - Cinquecento - Girolamo Genga - Timoteo Viti - Arte antica - Rinascimento

Recensione della mostra “Raffaello e gli amici di Urbino” (a Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, dal 3 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020)

Com’è noto a tutti coloro che si sono avvicinati alla figura di Raffaello Sanzio (Urbino, 1483 - Roma, 1520), la tradizione suole suddividere in tre distinte porzioni la sua breve, folgorante, densa e irripetibile carriera: a una prima fase giovanile, che si dipana tra la natia Urbino e l’attività in Umbria a Città di Castello e Perugia, si fanno seguire i quattro intensi anni fiorentini (dal 1504 al 1508), per terminare con gli undici trascorsi nella Roma pontificia. Marche e Umbria, Firenze, Roma: nel suo peregrinare tra i più aggiornati centri artistici dell’Italia centrale, il giovane urbinate mai avrebbe smesso di guardarsi attorno, di continuare a rispondere con estro ed entusiasmo a qualsiasi spunto sia stato in grado di ricavare osservando i risultati dei colleghi operanti in quelle città, di aprirsi costantemente al nuovo, in una sorta di continuo percorso formativo. Ma si trattò d’un itinerario sui generis, perché mentre Raffaello seguitava a nutrirsi di tutto ciò che vedeva, la sua arte ne usciva vieppiù aggraziata, sbalorditiva, originale, e capace, secondo Vasari, di vincere la natura. S’aggiunga poi un ulteriore, singolare aspetto: ovunque abbia lasciato testimonianze della sua arte, Raffaello ha destato l’interesse di stuoli d’altri artisti, molti dei quali anche più maturi di lui. E talvolta accadeva che mentre guardava era a sua volta guardato.

Questi complicati intrecci sono alla base della mostra Raffaello e gli amici di Urbino (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, fino al 19 gennaio 2020), curata da Barbara Agosti e Silvia Ginzburg, e che corre su di un filo doppio: uno, quello più breve, presenta l’attività giovanile di Raffaello (sebbene si sconfini fin quasi da subito, ovvero dalla seconda sala, nel periodo fiorentino) premurandosi di fornire un contesto (nella prima sezione, forse la più impegnativa, dove s’avanza un tentativo di ricostruzione della situazione artistica della Urbino di fine Quattrocento), mentre l’altro, quello che più e meglio sostiene l’impianto della mostra, è teso a indagare i tragitti di due artisti urbinati, Timoteo Viti (Urbino, 1469 - 1523) e Girolamo Genga (Urbino, 1476 - 1551), entrambi di qualche anno più anziani di Raffaello ma al lavoro negli stessi anni e spesso negli stessi luoghi. E, in mostra, la presenza di Viti e Genga, il primo quasi sempre restio ad accogliere le innovazioni che il più giovane pittore continuò a introdurre lungo tutto l’arco della sua carriera e il secondo ben più propenso, è tanto consistente da farli assurgere a veri protagonisti della rassegna (di Genga, in particolare, è radunata una massiccia mole di dipinti e disegni). Ne sortisce una mostra che non è né una monografica su Raffaello, né sui due illustri concittadini: è semmai un complesso e buon focus sui loro rapporti.

A far da prologo è il tema dell’educazione di Raffaello, ed è in tale funzione che, nella prima sala, s’alternano opere del Perugino, di Pinturicchio, di Luca Signorelli: non si tratta però d’una concessione al pubblico (occorrerà sottolineare che l’infilata che le due curatrici hanno immaginato per la prima delle sei sezioni in cui si divide la mostra è di forte impatto, sebbene non come quella in cui ci s’imbatte nella sala dove sono raccolti i capolavori di Raffaello), ma d’un nesso cruciale, per due ragioni. In primo luogo, perché necessario per comprendere la diffusione del genio raffaellesco: nel delineare il progetto scientifico della mostra, Agosti e Ginzburg suggeriscono dunque implicitamente che i rapporti tra Raffaello, Viti e Genga vanno letti dal punto di vista del primo, ovvero secondo le modalità attraverso cui i risultati della sua attività giunsero ai due colleghi, più che sui percorsi che Genga e Viti seguirono per accogliere le novità raffaellesche (ed è forse in tal senso che va interpretata la scarsa presenza di opere di Signorelli in mostra: Signorelli, difatti, è stato maestro di Genga e fu artista fondamentale per la sua formazione). In secondo luogo, perché l’humus sul quale germogliò il genio di Raffaello fu in certa parte lo stesso sul quale si formarono Viti e Genga. Quello che semmai distinse Raffaello dagli altri, sottolinea Ginzburg, fu il suo modo di relazionarsi agli stimoli esterni: “Raffaello”, scrive la studiosa, “sviluppa diverse maniere, frutto dell’autonoma rielaborazione dei molteplici modelli che viva via egli sceglie e accorda in soluzioni inedite, secondo un modo di procedere che [...] con Vasari verrà eretto a emblema della cultura della Maniera cinquecentesca”. Un continuo aprirsi ed elaborare per avviare ricerche inedite: un approccio propugnato dalla cultura umanistica, come ricorda la stessa Ginzburg, secondo idee che facevano leva sul “volgersi alla molteplicità” e sul rifiuto del modello unico, e che circolavano alla corte d’Urbino per tramite dell’umanesimo fiorentino.

|

| Sala della mostra Raffaello e gli amici di Urbino

|

|

| Sala della mostra Raffaello e gli amici di Urbino

|

|

| Sala della mostra Raffaello e gli amici di Urbino

|

|

| Sala della mostra Raffaello e gli amici di Urbino

|

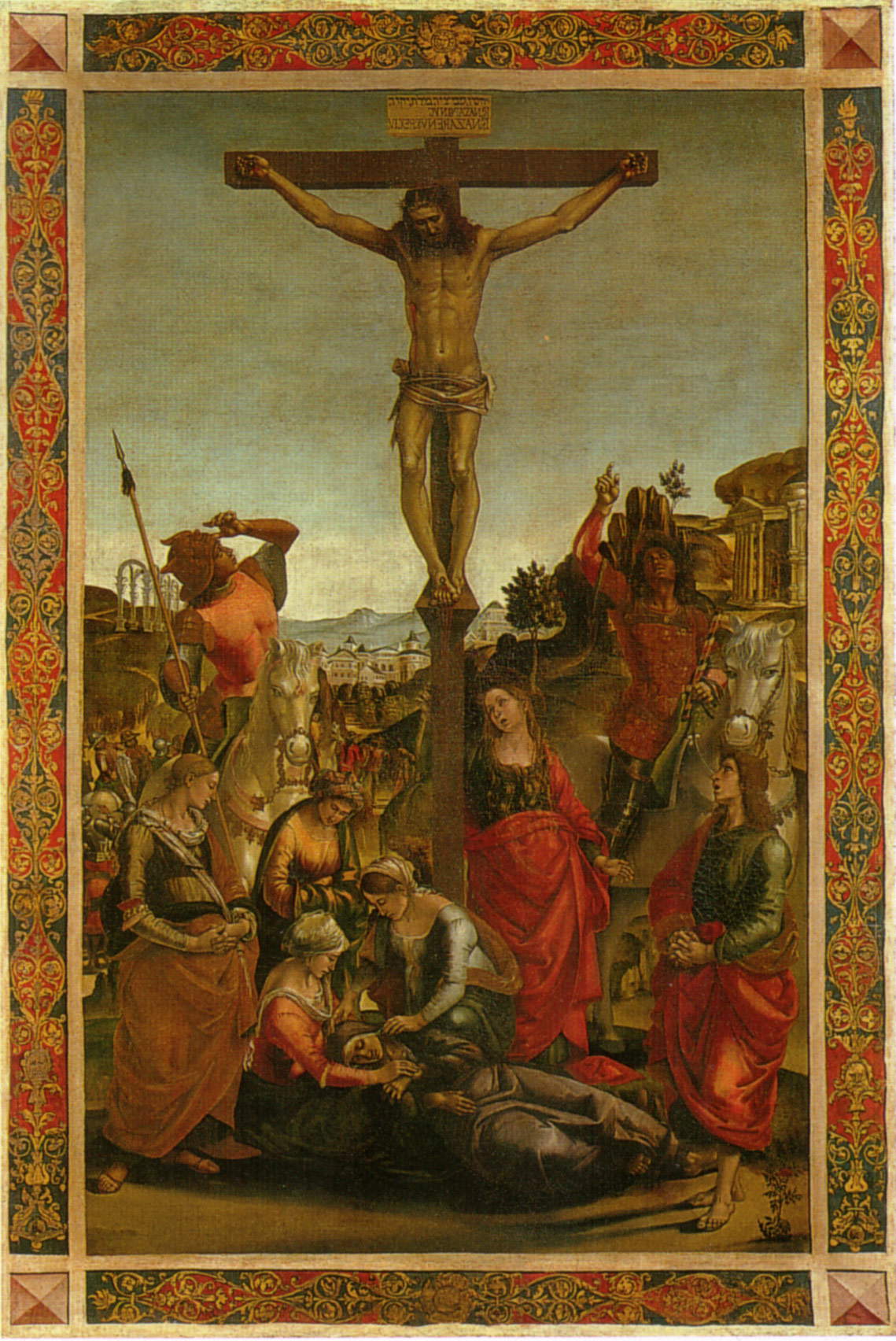

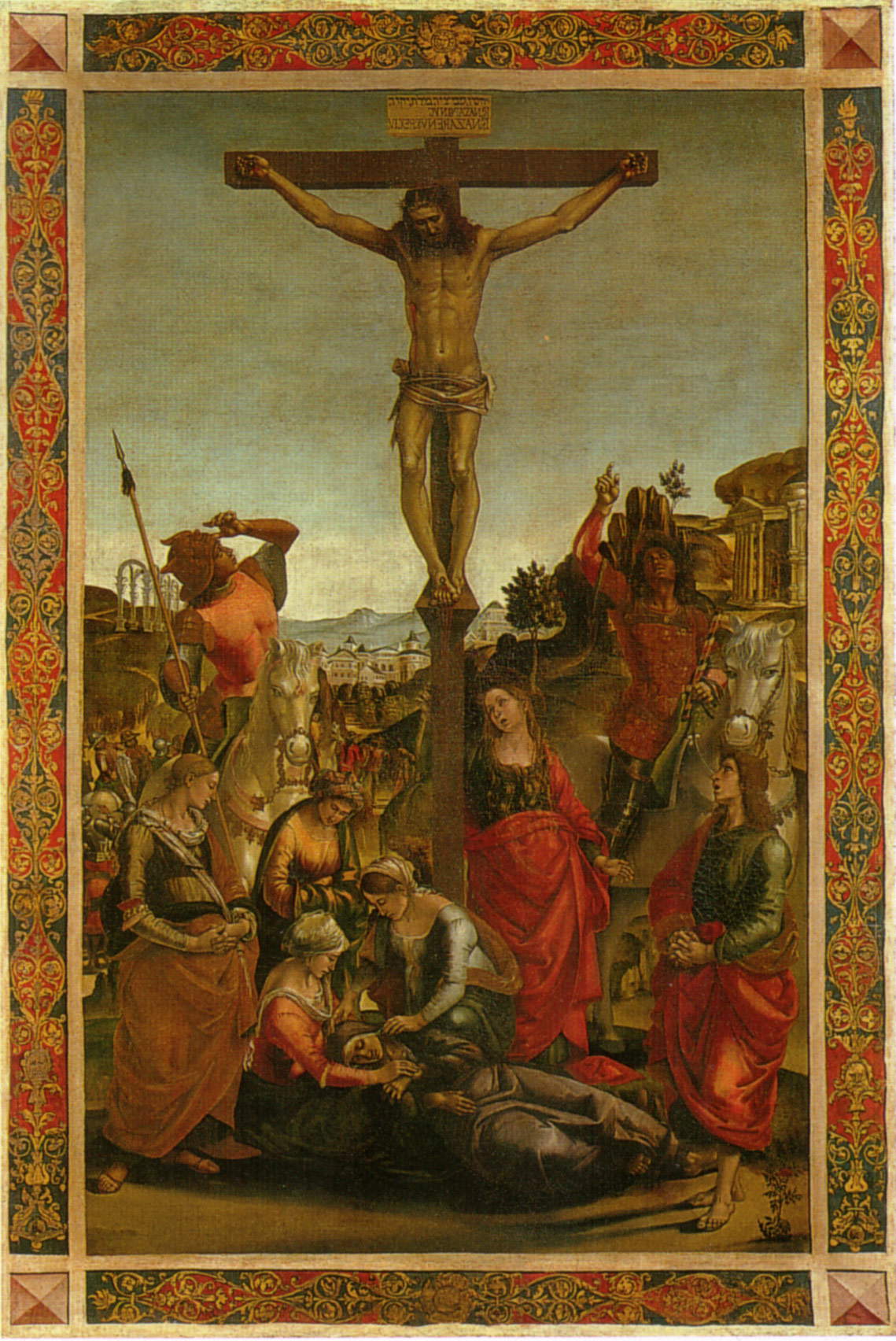

Ad aprire la mostra è proprio Luca Signorelli (Cortona, 1450 circa - 1523), presente unicamente col gonfalone della Crocifissione, conservato nelle collezioni della Galleria Nazionale delle Marche e dunque, in occasione della rassegna, semplicemente spostato al pianterreno. È opera urbinate degli anni Novanta e dunque pertinente apertura dell’esposizione, dacché si trattò d’un testo fondamentale per il giovane Raffaello, che se ne sarebbe ricordato nella Crocifissione Mond, dipinto oggi alla National Gallery di Londra (non in mostra), che non solo guarda a Signorelli, ma è anche colmo di elementi perugineschi. Altra puntuale presenza è data dalla predella di Fano del Perugino (Pietro Vannucci; Città della Pieve, 1448 circa - Fontignano, 1523): puntuale ma anche stridente, dal momento che la predella è stata temporaneamente separata dal resto della pala che Perugino, tra il 1488 (anno dell’ingaggio da parte dei francescani di Fano) e il 1497 (anno del completamento), realizzò per la chiesa di Santa Maria Nuova, dove ancor oggi si trova. Molto è stato scritto sui rapporti tra Raffaello e il Perugino, specialmente a partire dalla notizia di Giorgio Vasari che volle suggerire la presenza della mano del giovane urbinate nel dipinti del più maturo umbro: la mostra, per tramite del contributo di Anna Maria Ambrosini Massari, ripercorre il dibattito originatosi da Vasari (con, da una parte, quanti si sono attestati sulle posizioni dello storiografo aretino, e dall’altra chi invece, ravvisando una più marcata adesione ai modi del Perugino nel triennio che va dal 1502 al 1504, ritiene che sia stato il maestro ad aggiornarsi sull’allievo) per arrivare a sostenere l’ipotesi di Roberto Longhi, secondo il quale il primo tramite tra Raffaello e il Perugino fu il padre di Raffaello, Giovanni Santi (Colbordolo, 1440 - Urbino, 1494). L’incontro col maestro di Città della Pieve sarebbe stato dunque mediato dalla bottega paterna: prova ne sarebbe la cosiddetta Natività di Casa Santi, l’affresco che decora una delle pareti della casa natale dell’artista a Urbino e che trova perfetta corrispondenza nella figura della nutrice che compare nella scena della Natività della Vergine nella predella fanese. A completare il rapido quadro dei riferimenti è il Pinturicchio (Bernardino di Betto; Perugia, 1454 circa - Siena, 1513), presente con un paio d’opere tra cui un capolavoro quale la Madonna della Pace della fine degli anni Ottanta del Quattrocento, giunta in prestito dalla Pinacoteca Comunale di San Severino Marche per sottolineare come il suo autore sia da includere tra i riferimenti culturali del giovane Raffaello: è noto come i due, a Siena, abbiano collaborato, e nel contesto della rassegna della Galleria Nazionale delle Marche la Madonna della Pace è funzionale soprattutto a ricordare questa vicinanza, più che a fornire riscontri esatti che sarebbero semmai da individuare in lavori non presenti in mostra (o, se proprio li si vuol trovare, ci sarà da guardare ai lineamenti e all’atteggiamento della Madonna).

I tre protagonisti della rassegna arrivano in rapida successione: la Santa Caterina d’Alessandria di Raffaello, prima opera dell’urbinate che s’incontra, risalente forse ai primi del Cinquecento (e dalla travagliata storia attributiva), è forse quanto di più vicino a Pinturicchio si possa trovare lungo il percorso (“spicca in questa prova di ridottissime dimensioni”, scrive Valentina Catalucci nel catalogo, “la ricerca di una pittura preziosa e pungente, ancora percepibile nelle picchiettature di luce dorata che fanno risaltare l’abito rosso della santa affiancato al tono caldo del mantello, nella psrezzatura con cui la giovane tiene la palma del martirio, nell’imitazione sul verso della policromia del marmo”: caratteri che rimandano alla lezione del Pinturicchio prima che prevalga quella del Perugino). Non lontano s’osserva un Beato Bernardino da Feltre presentato con un’attribuzione a Girolamo Genga rilanciata per l’occasione da Ambrosini Massari: la tavoletta, anch’essa dei primi del secolo XVI, viene ricondotta a un’origine pinturicchiesca che la studiosa individua come terreno che accomuna Genga e il Raffaello della Caterina d’Alessandria. A dividere Genga da Raffaello è però la più stringente dipendenza da Signorelli che si sostanzia negli evidenti caratteri espressionisti del santo. Il lungo capitolo su Timoteo Viti s’apre invece con l’Orazione nell’orto affiancata allo studio per la figura del San Giacomo dormiente che s’osserva nel registro inferiore della composizione finita. La tavoletta, in arrivo da Bristol, è ritenuta la più antica opera di Viti che si conosca, e viene collocata negli anni Novanta, quando l’artista era a Bologna a bottega da Francesco Francia (Francesco Raibolini; Bologna, 1450 circa - 1517), raffinato maestro del Rinascimento felsineo, presente in mostra con una cospicua selezione. Viti, benché urbinate, guardò soprattutto alla cultura emiliana (bolognese e ferrarese): lo stesso accadeva in una sua opera realizzata probabilmente dopo il 1501, la Madonna col Bambino e i santi Crescentino e Donnino, terminata entro il 1503, subito dopo il suo rientro a Urbino. Nel frattempo, Viti aveva fatto in tempo a studiare, in anticipo su Raffaello che l’avrebbe assorbita a Firenze, la lezione leonardesca: per Viti, tuttavia, si trattò soprattutto d’una rielaborazione formale, qui evidente soprattutto nella postura della Madonna. La persistenza dei modelli raibolineschi nelle opere di Viti anche dopo il ritorno a Urbino (e, dunque, la sua iniziale renitenza ad altre sollecitazioni) è testimoniata da un paio d’opere come la Pala Arrivabene del 1504, esemplata sui più alti testi del Francia (si guardino le rovine sullo sfondo) e la dolcissima Santa Maria Maddalena, tra i vertici della produzione del pittore marchigiano. Cinque sono invece le opere del Francia in mostra: su tutte, la Madonna col Bambino in trono e i santi Francesco e Antonio da Padova segna una delle maggiori tangenze con l’arte del Perugino, che assieme al Francia era visto da Vasari come artista chiave del passaggio verso il Rinascimento maturo. Così in parte si spiega la forse fin troppo copiosa presenza in mostra di Raibolini, al di là del significativo ruolo che rivestì per la formazione di Viti: sull’importanza dell’ambiente bolognese in questo passaggio, è da segnalare il saggio di Daniele Benati in catalogo.

|

| Luca Signorelli, Crocifissione (1494; olio su tela, 156 x 104 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Perugino, Natività della Vergine, dalla predella della pala di Fano (1488-1497; olio su tavola, 25 x 50 cm; Fano, Santa Maria Nuova)

|

|

| Pinturicchio, Madonna della Pace (1488-1490 circa; tempera su tavola, 94 x 64 cm; San Severino Marche, Pinacoteca Comunale Tacchi Venturi)

|

|

| Raffaello, Santa Caterina d’Alessandria (1502-1503; tempera e olio su tavola, 39 x 15 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Timoteo Viti, Orazione nell’orto (1490-1495; tempera su tavola, 31,1 x 21,9 cm; Bristol, Bristol City Museum and Art Gallery)

|

|

| Timoteo Viti, Studio per san Giacomo dormiente (1490-1495; carboncino, penna e inchiostro grigio, biacca su carta preparata grigio-verde, 145 x 240 mm; Parigi, Louvre, Département des Arts graphiques)

|

|

| Timoteo Viti, Madonna col Bambino e i santi Crescentino e Donnino (1501-1503 circa; tempera su tela, 167,1 x 167,4 cm; Milano, Pinacoteca di Brera)

|

|

| Timoteo Viti, I santi Tommaso Becket e Martino di Tours adorati dal vescovo Giovan Pietro Arrivabene e dal nipote Giacomo (Pala Arrivabene) (1504; olio su tavola, 204 x 156,5 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Timoteo Viti, Santa Maria Maddalena (1508; tempera su tavola, 191 x 116 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Francesco Francia, Madonna con il Bambino in trono tra san Francesco e sant’Antonio da Padova (1500 circa; olio su tavola, 135 x 140 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, depositi)

|

Il momento più atteso dai visitatori giunge nella seconda sala, dove s’indaga da vicino l’incontro tra Raffaello, Genga e Viti e soprattutto dove si susseguono alcuni dei più noti capi d’opera di Raffaello: a introdurre la sequenza, è un confronto di quelli nello stile dei manuali (e già in altre sedi proposto in passato) tra la splendida Santa Maria Maddalena del Perugino, custodita alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, e il San Sebastiano di Raffaello che di nuovo esce dall’Accademia Carrara di Bergamo. La forma dei lineamenti, lo sguardo, i riferimenti culturali che rimandano al mondo fiammingo (su tali esempî, Memling in testa, il Perugino immaginò la sua Maddalena, tanto da condurre spesso la critica, e la mostra d’Urbino non fa eccezione, a ipotizzare che il dipinto celi in realtà un ritratto nelle vesti della santa penitente) sono i tratti che avvicinano le due opere. Per la Maddalena del Perugino c’è anche una novità, dal momento che Silvia Ginzburg lancia l’idea di riconsiderare l’attribuzione all’artista umbro: la storica dell’arte evidenzia che, pur non sussistendo sufficienti ragioni per sottragliela, “l’effigie di gusto cortigiano, evocante una vedova forse denominata Maddalena, appare tipizzata secondo la formula del Perugino pittore sacro, al punto che si sarebbe tentati di dirla dipinta ‘à la manière de’, non da Vannucci medesimo, ma da un suo intelligentissimo imitatore”. Al sempre felice accostamento tra le due opere fa seguito una teoria d’opere di Raffaello che appaga le aspettative di molti: arrivano La Muta, opera di cui s’ipotizzava un’origine nell’ambito della committenza feltresca ma che potrebbe esser nata a Firenze, La Gravida, con tutta probabilità da far risalire alla stessa matrice culturale del dipinto che la precede, e ancora la Madonna Conestabile, tra le prime prove fiorentine d’un Raffaello allora ventunenne o poco più nonché tra le più precoci riflessioni di Raffaello sulle opere di Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519). L’attitudine del Bambino, e in parte quella della Madonna, rimandano all’Adorazione dei Magi incompiuta, oggi agli Uffizi.

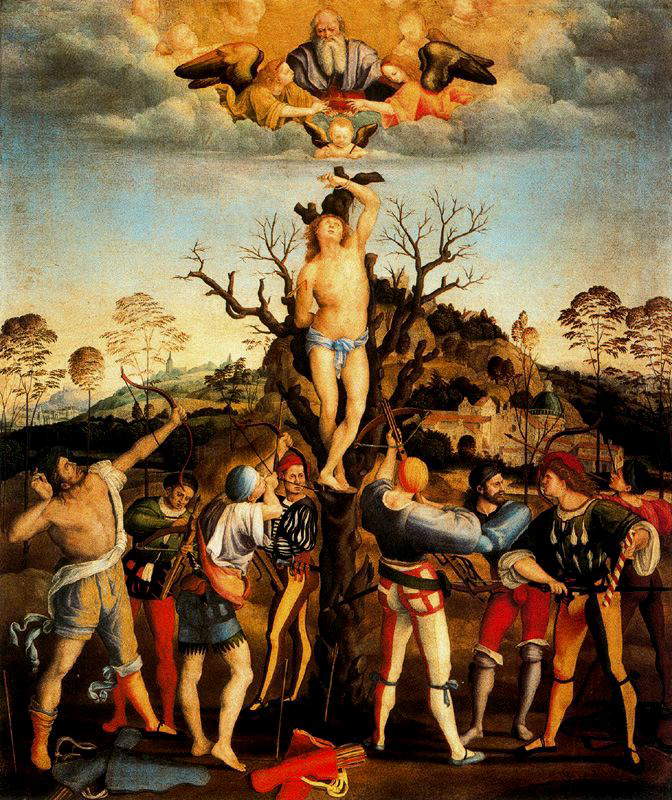

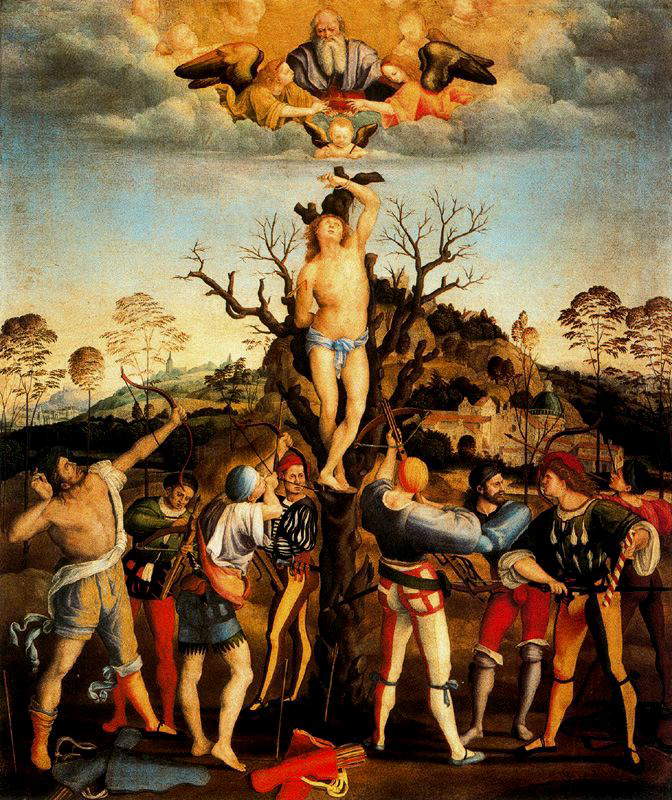

Tuttavia, più che a concentrarsi su Raffaello, la mostra di Urbino è qui tesa a dispiegare l’ampio ventaglio di riferimenti cui Genga ebbe modo di rifarsi durante i suoi soggiorni fiorentini, anche se gli inizî nella città toscana trascorsero nel segno dell’esperienze precedenti, come attesta il Martirio di san Sebastiano, in prestito dagli Uffizi, ancora fortemente dipendente da Luca Signorelli, ma comunque già in grado di filtrare modelli fiorentini (a partire da Piero del Pollaiolo, il cui ascendente è quanto mai evidente nella figura di san Sebastiano legato al tronco spoglio). Presto però Genga avrebbe superato i retaggi del passato per avviarsi verso una serrata riflessione sull’arte di Raffaello, come dimostrano la Madonna col Bambino e san Giovannino della Pinacoteca Nazionale di Siena, una delle prime opere ad aprirsi alla grazia raffaellesca, o l’omologa tavola della Collezione Alana, dove l’artista rilegge Raffaello alla luce d’altri spunti, a cominciare dai nordici e da Domenico Beccafumi (Montaperti, 1486 - Siena, 1551): di quest’ultimo è esposta un’affascinante Madonna col Bambino e san Giovannino, della Fondazione Orintia Carletti Bonucci, presentata in quanto a sua volta originale rilettura delle Madonne raffaellesche ma anche per palesare il “ruolo trainante sugli indirizzi futuri di Genga” (così Emanuele Zappasodi nella scheda di catalogo). Tornando alla Madonna della Collezione Alana, vale la pena sottolineare che in questa tavola, scrive Barbara Agosti, l’artista “approda a forme fantasticamente espanse, con volumi innaturalmente dilatati, dalla tridimensionalità tornita, come nella testa ovoide della Madonna innestata sul fusto cilindrico del collo, con ombre morbide che plasmano i corpi e una gamma ricercata di colori e trasparenze”: non dunque un Genga che si limita a una pedissequa imitazione, ma un artista che dà luogo a sperimentazioni che già prefigurano orizzonti manieristi. Il passaggio intermedio tra le esperienze urbinati e la rivisitazione dei modi di Raffaello è individuato dalle curatrici in un tondo, anch’esso dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, raffigurante la Madonna col Bambino, san Giovannino e sant’Antonio da Padova, prodotto al tempo in cui Genga soggiornava a Siena (tra il 1510 e il 1512) per attendere alle decorazioni ad affresco della residenza di Pandolfo Petrucci. Infine, uno studio d’una Maddalena in ginocchio di Timoteo Viti conclude la sala per documentare il momento di maggior prossimità tra il suo autore e Raffaello. I due lavorarono assieme nel cantiere di Santa Maria della Pace a Roma: eppure Viti, per quasi tutta la sua carriera, avrebbe dimostrato una certa resistenza nei confronti delle ricerche del più giovane collega.

|

| Perugino, Santa Maria Maddalena (1500 circa; olio su tavola; 47 x 35 cm; Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti)

|

|

| Raffaello, San Sebastiano (1501-1503; tecnica mista su tavola, 45,1 x 36,5 cm; Bergamo, Accademia Carrara)

|

|

| Raffaello, La Muta (1507; olio su tavola, 65,2 x 48 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

|

| Raffaello, La Gravida (1505-1506; olio su tavola, 66,8 x 52,7 cm; Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti)

|

|

| Girolamo Genga, Martirio di san Sebastiano (1505-1510 circa; olio su tavola, 100 x 83 cm; Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti)

|

|

| Girolamo Genga, Madonna col Bambino e san Giovannino (1511-1513 circa; olio su tavola, 94,6 x 72,8 cm; Newark, Alana Collection)

|

|

| Domenico Beccafumi, Madonna col Bambino e san Giovannino (1510-1512; olio su tavola trasportato su tela, 65 x 59 cm; Perugia, Fondazione Orintia Carletti Bonucci)

|

|

| Girolamo Genga, Madonna col Bambino, san Giovannino e sant’Antonio da Padova (1510 circa; olio su tavola, diametro 103 cm; Siena, Pinacoteca Nazionale)

|

La terza sala rappresenta una specie di coda a quanto raccolto nella sezione precedente: il confronto tra la Madonna Mackintosh e il suo cartone è uno dei momenti più alti della rassegna, non soltanto perché offre l’opportunità di veder appaiata la splendida Madonna col Bambino (quest’ultimo è uno dei più teneri della produzione raffaellesca), oggi alla National Gallery di Londra, coll’idea dalla quale fu generata, ma anche in quanto dà modo di comprendere come le invenzioni di Raffaello si diffusero. Il confronto è dunque con una Madonna col Bambino tra i santi Gregorio e Nicola da Bari di Domenico Alfani (Perugia, 1480 circa - 1553), dove la Madonna protagonista della composizione è una ripresa esatta della Madonna Mackintosh (e Alfani, pittore molto vicino a Raffaello, avrebbe poi ulteriormente contribuito alla sua fortuna nel contesto umbro-marchigiano). Tornando a Genga, ancora compiutamente raffaellesco è il cartone (l’unico di grandi dimensioni che di lui ci sia giunto, con il suo mezzo metro d’altezza: non ci è però pervenuta l’eventuale traduzione dipinta) per una Madonna col Bambino e san Giovannino dall’insolita iconografia (san Giovannino è colto nell’atto di baciare un piede del Bambino). Questo momento del percorso si distingue inoltre per l’irruzione dell’elemento michelangiolesco, sia in Raffaello (la Madonna Aldobrandini, per la quale Ginzburg evidenzia una prima risposta dell’artista alla volta della Cappella Sistina), sia in Genga, che nella Sacra Famiglia con san Giovannino di collezione privata riprende la struttura del Tondo Doni di Michelangelo.

Passata una quarta sezione con un velocissimo affondo sul Raffaello romano, nella quinta s’esplora l’attività romagnola di Genga: un’occasione per valutare l’apporto di fra’ Bartolomeo (Bartolomeo della Porta; Firenze, 1472 - Firenze, 1517) sull’arte del marchigiano. In particolare, l’analisi è sulle fonti figurative di uno dei più importanti dipinti di Genga, la Disputa dei dottori che gli fu commissionata il 12 settembre del 1513 per la chiesa di Sant’Agostino a Cesena, terminata nel 1518, installata nel 1520 e poi smembrata a seguito delle spoliazioni napoleoniche: la pala, che non è stata portata in mostra (ci sono però la cimasa con l’Annunciazione, unica parte dell’opera ancora in situ, e una delle tavole che compongono la predella, quella con Sant’Agostino che battezza i catecumeni, conservata all’Accademia Carrara di Bergamo), è rievocata da alcuni disegni a essa legati, posti a confronto coi fogli di fra’ Bartolomeo. Più nello specifico, è sottolineata la dipendenza della pala di Genga dalla Madonna del Baldacchino di Raffaello e dalla Pala del Gran Consiglio di fra’ Bartolomeo: si legano a quest’ultima tre fogli (uno studio compositivo, uno studio per una Madonna col Bambino e uno studio per diverse figure) a testimoniare la genesi dell’opera oltre alle affinità con quella di Genga. Il percorso si conclude con una panoramica sulle relazioni tra Raffaello, Genga e altri importanti “eredi” a seguito della scomparsa a Roma dell’Urbinate, occorsa nel 1520: la Resurrezione di Genga conservata presso l’oratorio di Santa Caterina in via Giulia a Roma (in mostra è presente uno studio per la figura del Cristo risorto) è una meditazione sulla Trasfigurazione di Raffaello, e ispirato a modelli romani è anche il Matrimonio mistico di santa Caterina d’Alessandria alla presenza di santa Caterina da Siena e san Bernardino (“la scelta di inquadrare l’avvenimento in un contesto domestico permeato da una luminosità indiretta”, scrive Alessandra Caffio, “trova i paragoni più elouenti in alcune prove di Giulio Romano, come ad esempio la Madonna Hertz o la Madonna della Gatta del Museo di Capodimonte a Napoli&rdquo). A testimoniare l’attività di Giulio Romano (Giulio Pippi de’ Iannuzzi; Roma, 1499 circa - Mantova, 1546), continuatore della bottega di Raffaello, è il cartone per la Lapidazione di santo Stefano, la pala per la chiesa di Santo Stefano a Genova: la presenza del cartone in mostra è motivata da Barbara Agosti sulla base del fatto che l’opera rappresenta “gli sviluppi dell’ultima lezione di Raffaello intercettati a Roma da Girolamo Genga dopo il soggiorno romagnolo e dal più giovane Raffaellino del Colle durante il suo discepolato presso Giulio, iniziato con ogni probabilità tra la fine del 1519 e l’anno successivo”. Proprio con Raffaellino del Colle (Sansepolcro, 1495 - 1566), che fu allievo di Giulio Romano nonché tra i principali collaboratori di Genga, termina la rassegna: la Madonna col Bambino e san Giovannino è intrisa della lezione giuliesca ma stempera i modi del maestro in una più marcata semplificazione formale, la pala per la parrocchiale di Lamoli (ricomposta per la prima volta in quest’occasione) è presente per dar conto di come Raffaellino abbia diffuso nelle Marche il linguaggio raffaellesco, mentre la Madonna del soccorso, terza e ultima delle sue opere in mostra, è un lavoro memore del Raffaello romano ma aggiornato sulle soluzioni mantovane di Giulio Romano (sono presenti, a inquadrare la scena, le colonne tortili tanto care al maestro).

|

| Raffaello, Madonna Mackintosh (1508-1510 circa; olio su tavola trasportato su tela, 78,8 x 64,2 cm; Londra, National Gallery)

|

|

| Raffaello, Cartone per la Madonna Mackintosh (1508-1510 circa; matita nera e/o carboncino, gessetto bianco, contorni traforati e parzialmente incisi su due fogli congiunti, 707 x 533 mm; Londra, British Museum)

|

|

| Raffaello, Madonna Aldobrandini (1512; olio su tavola, 38,9 x 32,9 cm; Londra, National Gallery)

|

|

| Girolamo Genga, Annunciazione (1516-1518; olio su tavola, 133 x 245 cm; Cesena, Sant’Agostino)

|

|

| Girolamo Genga, Sant’Agostino battezza i catecumeni (1516-1518; olio su tavola, 49,5 x 91,7 cm; Bergamo, Accademia Carrara)

|

|

| Raffaellino del Colle, Madonna col Bambino e san Giovannino (1525 circa; olio su tavola, 129 x 106 cm; Roma, Galleria Borghese)

|

|

| Raffaellino del Colle, Madonna del Soccorso tra san Giovanni Battista e san Cristoforo (1536 circa; olio su tavola, 223 x 145 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

|

Tra i meriti di Raffaello e gli amici di Urbino figura sicuramente l’importanza concessa ai disegni, anche in ragione delle difficoltà che s’affrontano quando una mostra approfondisce il tema del disegno nelle Marche durante il Rinascimento: una situazione nella quale, rileva Anna Maria Petrioli Tofani che alla questione dedica un apposito saggio in catalogo, “ogni tentativo di ricomporne un’immagine coerente e circostanziata rimane costellato più di quesiti che di risposte, sebbene esista sull’argomento una bibliografia assai vasta nella quale si sono esercitati negli ultimi due secoli alcuni dei nomi più illustri della storiografia artistica”. La via è resa impervia dalla relativa scarsezza di materiale pervenutoci (ovviamente se si pongono le Marche a confronto con altre realtà) e dal fatto che, a Urbino e dintorni, non si disegnava con lo stesso rigore che animava gli esercizî dei pittori fiorentini: se a Firenze, continua Petrioli Tofani, “il disegno costituiva tradizionalmente esercitazione quotidiana della mano e del pensiero” e “la fase disegnativa entrava direttamente nel processo di germinazione e affinamento di idee che si sarebbero concretizzate in dipinti, sculture e architetture”, nelle Marche, al contrario, probabilmente si disegnava poco e in maniera non sistematica, così che i marchegiani si servivano del disegno “in maniera più episodica e con finalità più che altro strumentali”. Un’idea che la mostra intende far emergere attraverso la selezione dei fogli che si succedono in tutte le sue sale.

Nell’avviarsi a celebrare il cinquecentenario della scomparsa di Raffaello, la Galleria Nazionale delle Marche ha ordinato una mostra non tanto su di lui (anche perché l’annodamento dei numerosi fili che compongono la sua formazione e la sua presenza nel contesto umbro-marchigiano di fine Quattrocento è operazione che esulava dagli obiettivi della rassegna), quanto sull’intreccio di relazioni tra Raffaello, Genga e Viti (sebbene la presenza di Genga sia molto più voluminosa rispetto a quella di Viti, tanto da potervi quasi leggere una sorta di mostra nella mostra): un’esposizione sicuramente raffinata, certo non delle più semplici per il grande pubblico (l’argomento stesso dell’esposizione è ostico, oltre che molto e variamente articolato, e il rischio è quello di non cogliere appieno alcuni passaggi, specialmente laddove la cronologia non viene esplicitata), ma anche invitante in virtù della sua complessità e coinvolgente per la qualità della selezione e dei prestiti, per la puntualità dei confronti, per la fondatezza del progetto. Se l’esito è perfettibile dal punto di vista del dialogo coi visitatori, alla Galleria Nazionale delle Marche va comunque il merito d’aver colto la ricorrenza dell’anno venturo senza adagiarsi su di una mostra scontata o ripetitiva, ma proponendo una lettura del contesto (oltre che, ovviamente, dell’arte di Raffaello) secondo un’ottica che non era stata vagliata in precedenza.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).