di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 02/05/2018

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: Novecento - Milano

Recensione della mostra 'Post Zang Tumb Tuuum' a Milano, Fondazione Prada, dal 18 febbraio al 28 giugno 2018.

A molti sarà parso eccessivo quanto scriveva qualche giorno fa, su Dagospia, la storica dell’arte Ester Coen a proposito di Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918 - 1943, forse la mostra più discussa di quest’anno. La tesi di Coen, in buona sostanza, verte sul fatto che la sospensione del giudizio del curatore, Germano Celant, che s’è “limitato” a proporre al pubblico un’ingorda parata di capolavori (oltre seicento pezzi, in un percorso denso di ricostruzioni storiche che configurano un’operazione filologica d’altissimo valore), favorisca il pericolo d’una lettura distorta della rassegna milanese. Per usare le parole di Ester Coen: “la narrazione diacronica e acritica che si dispiega sala per sala rischia l’esaltazione di un momento storico che ha conosciuto punte altissime sprofondando però poi in un abisso di terrore ed efferatezza. Un terrore che tuttavia non si respira muovendosi tra l’incanto di capolavori indiscussi per l’indiscriminata adesione a un’idea di bellezza e di libertà apparenti dissimulata come produzione politica artistica di un’epoca e di una nazione”. Il critico, insomma, ha abdicato al suo ruolo di giudizio mettendo in piedi un’operazione tanto imponente quanto rischiosa.

La mostra, in corso alla Fondazione Prada di Milano fino al 28 giugno, non offre infatti al pubblico una lettura critica: si limita a proporre una scansione rigidamente e rigorosamente cronologica, anno per anno, dal 1918 agli anni della guerra mondiale, con sale che offrono ai visitatori precise ricostruzioni di mostre e di ambienti dell’epoca, a grandezza naturale, e con le opere collocate esattamente dov’erano, su pareti occupate da grandi fotografie che ricreano i locali dell’esposizioni del tempo. Un’operazione mastodontica e spettacolare, che alla lunga rischia però di diventare ripetitiva, noiosa e stancante, anche perché un approccio simile, se esercitato su di una mostra tesa a indagare “il sistema dell’arte e della cultura in Italia tra le due guerre mondiali” (come da obiettivo programmatico dichiarato nell’introduzione), comporta necessariamente almeno un paio di problemi. Il primo: non fornisce adeguate risposte circa i rapporti tra artisti e regime. Occorre leggere il catalogo per sapere che, secondo Celant, “l’artista difende la propria autonomia linguistica rimanendo indifferente alla sua strumentalizzazione”: in altri termini, gli artisti avrebbero adottato posizioni di compromesso, e sembra di legger tra le righe che l’adesione al fascismo avvenne (almeno in gran parte dei casi) per mero opportunismo. Un opportunismo che comunque non impedì agli artisti d’esprimersi col linguaggio ch’era loro congeniale, contrariamente a quanto avveniva nella Germania di Hitler o nella Russia di Stalin, paesi in cui chi produceva arte era obbligatoriamente tenuto ad adattarsi ai canoni stabiliti dal regime. In Italia questo non avvenne, per il fatto che Mussolini era convinto che la modernità dei linguaggi fosse funzionale alla nascita di un’arte nuova, di un’arte fascista. Non solo: il regime non fornì mai i limiti per stabilire una definizione di “arte fascista”. Anche perché Mussolini, per riprendere una considerazione di Maurizio Calvesi, aveva piena contezza del fatto che tutto ciò che fosse uscito da tali eventuali limiti avrebbe potuto ampliare lo spettro del dissenso: “nulla è più difficilmente governabile dell’arte”, ha scritto Calvesi, “e il regime lo sapeva”.

Al di là degli artisti che aderirono al fascismo per ragioni d’opportunismo, ci furono anche coloro che invece vi aderirono in quanto motivati e mossi da forte convinzione e, dal lato opposto, chi invece manifestò aperta opposizione. Sorge quindi il secondo dei problemi cui s’accennava prima: lo spazio risicato che viene riservato agli artisti antifascisti (Mario Mafai, Carlo Levi, Ernesto Treccani, Corrado Cagli e altri), che assurgono al ruolo di protagonisti soltanto nelle battute conclusive. Del resto, non potrebbe essere altrimenti: non può esistere una documentazione sugli artisti emarginati che abbia lo stesso peso e le stesse dimensioni di quella relativa agli artisti ch’erano invece nelle grazie del regime. E questo è un altro aspetto che gioca a favore di quel rischio d’esaltazione paventato da Ester Coen. Fatte dunque queste considerazioni, è forse necessario porsi una domanda: in un’epoca in cui assistiamo a preoccupanti rigurgiti che, secondo alcuni, potrebbero prefigurare derive pericolose, in un’epoca in cui non abbiamo ancora fatto del tutto i conti col nostro passato, in un’epoca in cui sembra ancora impossibile toccare certi argomenti in maniera totalmente serena, siamo davvero pronti per un’operazione come quella di Celant, un’operazione che sospende il giudizio e affida il racconto soltanto ai documenti e ai testi figurativi?

|

| Sala della mostra Post Zang Tumb Tuuum alla Fondazione Prada di Milano. Ph. Credit Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

|

|

| Sala della mostra Post Zang Tumb Tuuum alla Fondazione Prada di Milano. Ph. Credit Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

|

|

| Sala della mostra Post Zang Tumb Tuuum alla Fondazione Prada di Milano. Ph. Credit Finestre sull’Arte

|

|

| Sala della mostra Post Zang Tumb Tuuum alla Fondazione Prada di Milano. Ph. Credit Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

|

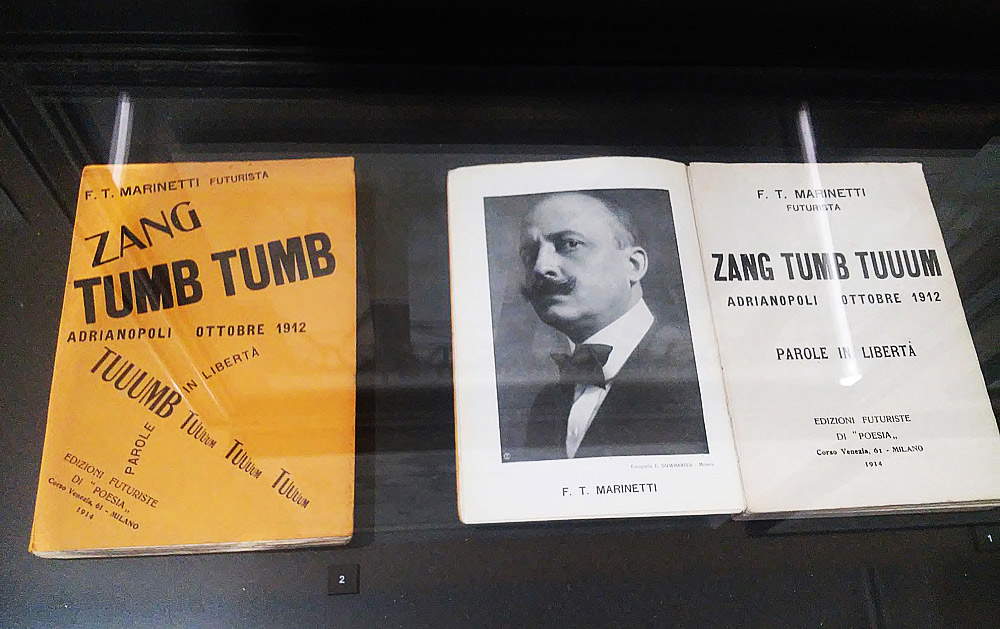

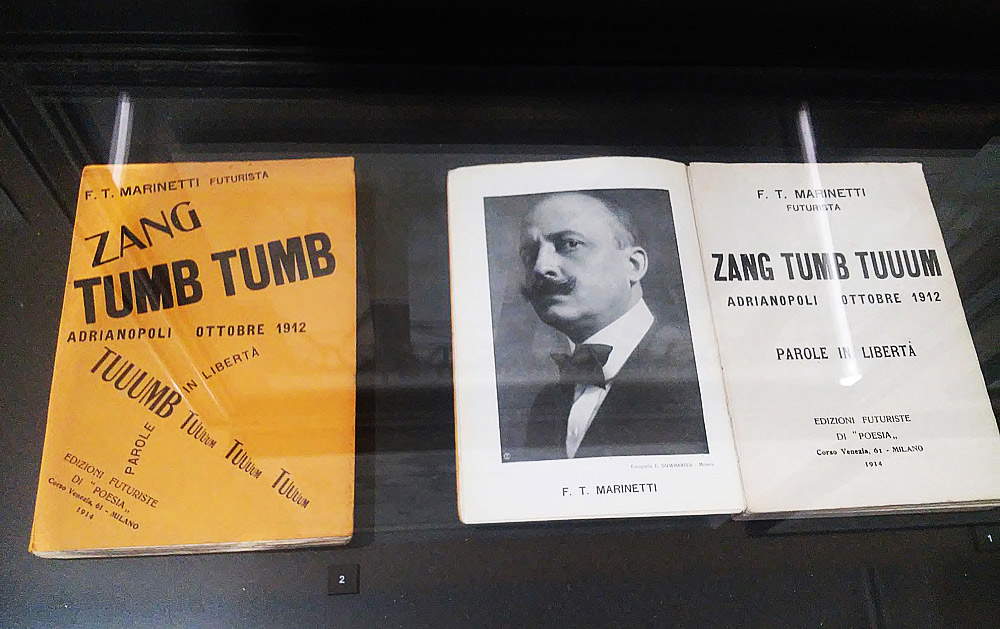

Si tratta, peraltro, d’un racconto ch’è difficilmente riassumibile, dal momento che il visitatore si trova immerso in una mostra bulimica, che quasi non lascia tregua per prender fiato, e che si dipana su spazî che tipicamente la Fondazione Prada riserva ad almeno tre esposizioni. Una mole eccezionale, pressoché impossibile da immaginare in altre sedi espositive. In questa sede si procederà dunque per sommi capi, partendo dalle prime sale che introducono il pubblico alla figura di Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto, 1876 - Bellagio, 1944), che nel 1914 pubblicava il suo poema visivo Zang Tumb Tuuum, sintesi delle sue ricerche sulle parole in libertà: un avvio coerente, anche per il fatto che, dopo la prima guerra mondiale, Marinetti fu tra i pochi dell’originario gruppo dei futuristi a portare avanti con convinzione le istanze del movimento e a non cedere a quella poetica di ritorno all’ordine che invece aveva affascinato altri come Carlo Carrà e Gino Severini. Marinetti è ritratto da Fortunato Depero (Fondo, 1892 - Rovereto, 1960) nel suo Marinetti temporale patriottico del 1924, nel quale il fondatore del futurismo è raffigurato in piedi, vestito in nero, impegnato in un appassionato discorso che gli esce dalla bocca sotto forma di lingua infuocata: un’onda rossa che va a confondersi coi fulmini bianchi e verdi che colpiscono il poeta rendendo manifesti i temi della sua orazione. Nell’immaginario collettivo si tende a identificare l’arte futurista con l’arte del fascismo, eppure i rapporti tra futurismo e fascismo si svincolano da una logica tanto rigida: basti pensare che lo stesso Marinetti, che pure aveva fondato il Partito Politico Futurista poi confluito nei Fasci di Combattimento di Mussolini, già nel 1920, in aperta polemica con le aspirazioni del futuro duce (lo avrebbe definito “Mussolini megalomane che diventerà reazionario a poco a poco”), decise d’abbandonare i Fasci. Ancora, tre anni dopo, Prezzolini affermò che le istanze rivoluzionarie del futurismo erano incompatibili con un programma politico imperniato sulla disciplina e sull’ordine, e nel 1938, anno in cui furono promulgate le leggi razziali, Marinetti non esitò a esprimere la propria disapprovazione nei confronti d’una politica di cui aveva intuito la devastante pericolosità.

Sono, tuttavia, aspetti che non emergono dalla mostra, stante il suo paradigma di mera ricostruzione storica dalla quale la figura del curatore è volutamente assente. La visione assunta da Post Zang Tumb Tuuum, piuttosto, è funzionale a calare il visitatore entro una prospettiva sincronica che gli permette d’apprezzare, su di una parete, la forza dei paesaggi urbani di Mario Sironi (Sassari, 1885 - Milano, 1961), desideroso di testimoniare i rapidi mutamenti cui stava andando incontro la periferia milanese, e poco distante una ricostruzione della sezione riservata a Giorgio Morandi (Bologna, 1890 - 1964) all’esposizione Das Junge Italien della Nationalgalerie di Berlino nel 1921, alla quale l’allora trentenne pittore bolognese si presentò con le sue composizioni di brocche e bicchieri che palesavano quella necessità di considerare tutto “con la tranquillità della natura morta”, come ebbe a scrivere nel 1918, sulle colonne de La Raccolta, un allora giovanissimo Raffaello Franchi, appena diciannovenne. E ancora, la smaccata propaganda di un’opera retorica ma contraddistinta da un linguaggio che quasi anticipa la pop art quale è Le mani del popolo italiano di Giacomo Balla (Torino, 1871 - Roma, 1958) è controbilanciata dal rappel à l’ordre del placido Meriggio, dell’idilliaco Tramonto al mare e dei tenerissimi Cavalli di Carlo Carrà (Quargnento, 1881 - Milano, 1966), dipinti nello stesso periodo, ed esposti a Milano accanto al feroce e drammatico Incendio città di Gerardo Dottori (Perugia, 1884 - 1977), opera in cui le lingue di fuoco avvolgono gli edificî scomponendone le forme.

Alla rassegna della Fondazione Prada c’è spazio anche per storie private, come quella dell’imprenditore piemontese Riccardo Gualino (Biella, 1879 - Firenze, 1964), raffinato collezionista d’arte antica e contemporanea, nonché sostenitore di uno dei maggiori artisti dell’epoca, Felice Casorati (Novara, 1883 - Torino, 1963), presente coi suoi ritratti freddi e distaccati (straordinarî quelli di Hena Rigotti e Renato Gualino), sintomi evidenti di quell’arte che reagiva “contro l’enfasi dei programmi nascosta in ragionate giustificazioni” opponendovi “l’istinto della pittura e della tradizione”, com’ebbe a scrivere nel 1923, nella prima monografia dedicata a Casorati, un allora ventiduenne Piero Gobetti (Torino, 1901 - Neuilly-sur-Seine, 1926). Casorati, Gualino e Gobetti pagarono tutti e tre, a caro prezzo, il loro fiero e coraggioso antifascismo: Gobetti con le violenze degli squadristi che minarono la sua salute già precaria (il giovane editore sarebbe scomparso a Parigi all’età di venticinque anni), Gualino con il confino e la confisca di tutto il patrimonio, e Casorati con la solitudine.

|

| Filippo Tommaso Marinetti, due edizioni di Post Zang Tumb Tuuum

|

|

| Fortunato Depero, Marinetti temporale patriottico (1924; olio su tela, 150 x 100 cm; Collezione privata)

|

|

| La redazione di Futurismo con Mino Somenzi, Filippo Tommaso Marinetti, Enrico Prampolini, Bruno G. Sanzin a Roma nel 1931. Sulla parete il dipinto di Fortunato Depero

|

|

| Mario Sironi, Paesaggio urbano con camion (1920; olio su tela, 50 x 80 cm; Courtesy ED Gallery, Piacenza)

|

|

| La ricostruzione della sezione su Giorgio Morandi alla mostra Das Junge Italien

|

|

| Giacomo Balla, Le mani del popolo italiano (1925 circa; tre pannelli a smalto su tela, 173 x 113,5 cm ciascuno; Collezione privata)

|

|

| Carlo Carrà, Il meriggio (1927; olio su tela, 88 x 69 cm; Collezione Giorgio Pulazza)

|

|

| Carlo Carrà, Tramonto al mare (1927; olio su tela, 49 x 57 cm; Venezia, Musei Civici, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro)

|

|

| Carlo Carrà, I cavalli (1927; olio su tela, 140 x 180 cm; Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| Gerardo Dottori, Incendio città (1926; olio su tela, 209 x 188,5 cm; Perugia, Museo Civico di Palazzo della Penna)

|

|

| Felice Casorati, Ritratto di Hena Rigotti (1924; tempera su tavola, 60 x 77 cm; Torino, Galleria d’Arte Moderna)

|

|

| Felice Casorati, Ritratto di Renato Gualino (1923-1924; olio su compensato, 97 x 74,5 cm; Viareggio, Istituto Matteucci)

|

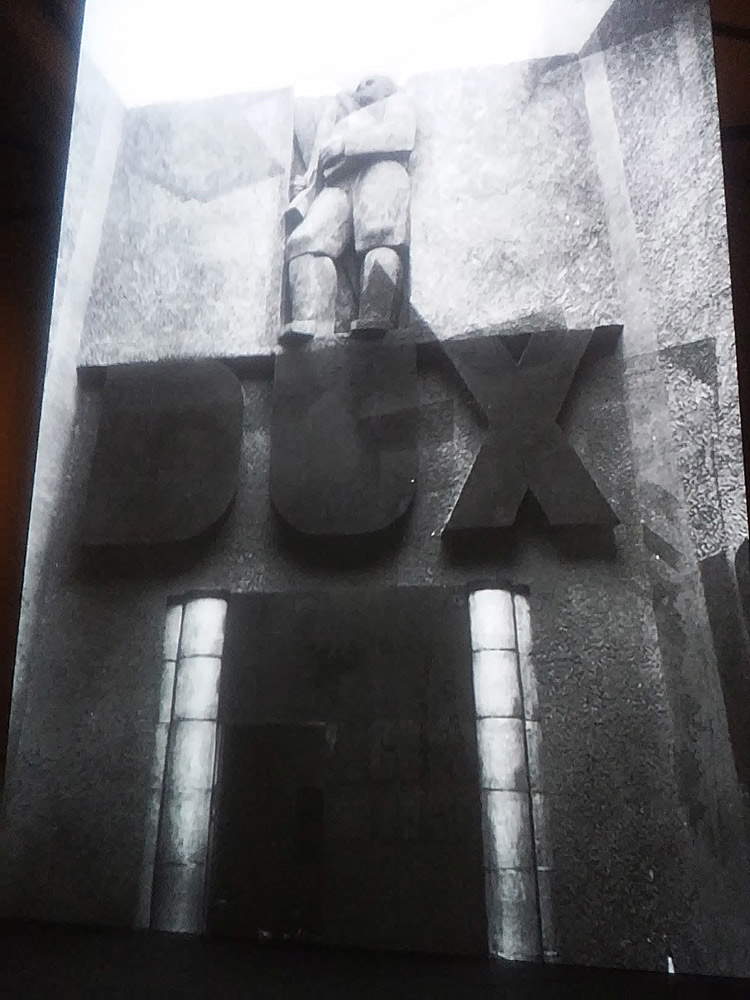

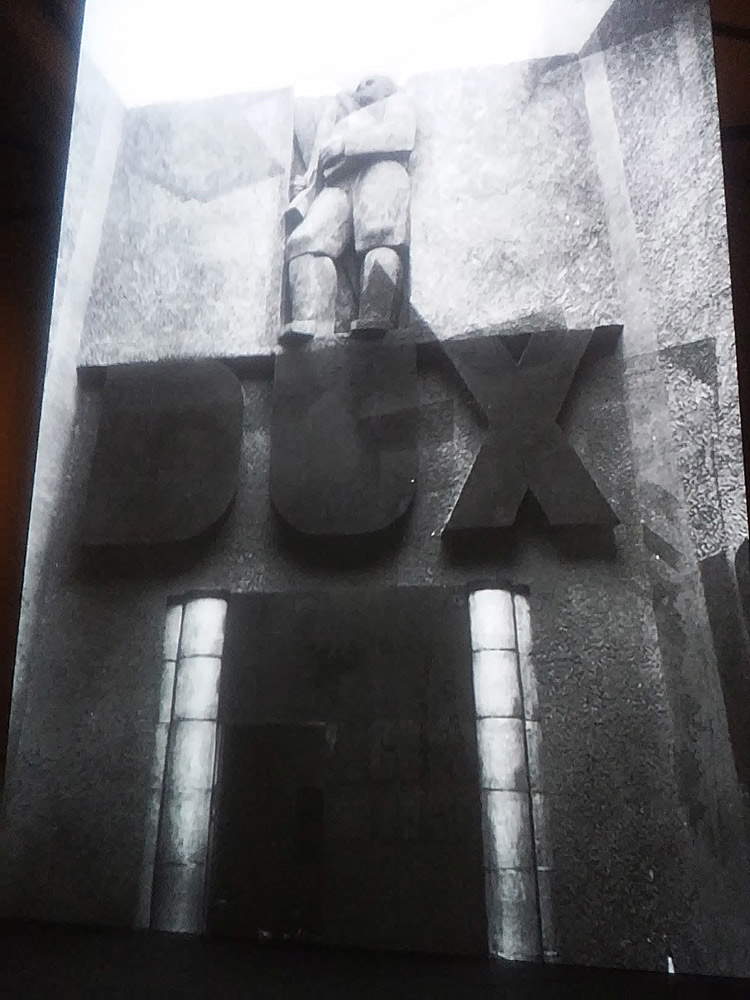

Sbrigata in maniera forse un po’ troppo frettolosa la sezione dedicata a Margherita Sarfatti, che forse avrebbe meritato più spazio dato il suo ruolo d’indiscussa protagonista della scena culturale del tempo, s’arriva allo spartiacque della rassegna milanese, il deposito della Fondazione, in cui vengono proposte al pubblico enormi proiezioni a ciclo continuo d’immagini tratte dall’Archivio Centrale dello Stato che raccontano la Mostra della Rivoluzione Fascista, tenutasi nel 1932 al Palazzo delle Esposizioni di Roma: organizzata in occasione del decennale della marcia su Roma, la mostra vide la partecipazione di tutti gli artisti “del fascismo”, come Sironi, Achille Funi, Enrico Prampolini, Giuseppe Terragni, Adalberto Libera, che esposero le loro opere su diciannove sale volte fornire al pubblico un percorso teso a esaltare la nazione e il suo culto, il fascismo stesso, la figura del duce. La mostra della rivoluzione si risolse in un enorme successo, dacché attirò quasi quattro milioni di visitatori per un incasso che, al cambio corrente, ammonterebbe a quasi sei milioni di euro. Post Zang Tumb Tuuum prosegue dunque sulla linea della retorica fascista: tornano i Depero e i Balla, tornano le ricostruzioni delle mostre promosse dal regime, arriva la sintesi scultorea di Thayaht, fanno la loro comparsa i bozzetti per gli affreschi celebrativi di Sironi, e a un certo punto compaiono anche le fotografie d’epoca dei protagonisti di allora. Ogni tanto la mostra concede spazio anche agli artisti del dissenso, ridotti però al ruolo di semplici comprimarî: sfilano qua e là opere di Carlo Levi (condannato al confino, che avrebbe raccontato nel celeberrimo Cristo si è fermato a Eboli), Aligi Sassu (arrestato), Antonietta Raphaël (colpita dalle leggi razziali), Mario Mafai (marito di Antonietta Raphaël e dunque anch’egli coinvolto). Particolarmente interessanti lo Yom Kippur nella sinagoga di Antonietta Raphaël (Kaunas, 1895 - Roma, 1975) e il Cestino di fiori di Mario Mafai (Roma, 1902 - 1965), esemplificativi del lirismo della scuola romana che si poneva in netto contrasto rispetto al classicismo retorico e monumentale di gran parte dell’arte del tempo. Tra i passaggi salienti della mostra, si registra poi la presenza del celeberrimo Dinamismo di un footballer di Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882 - Verona, 1916), esposto assieme a una ceramica di Tullio d’Albisola (Albisola Superiore, 1899 - Albissola Marina, 1971), dal momento che entrambe le opere compaiono, nel 1934, nella foto della casa di Marinetti a Roma.

La caduta del regime fascista e le atrocità della guerra costituiscono il drammatico epilogo di gran parte delle esperienze culturali del tempo, oltre che della mostra della Fondazione Prada. Un piccolo olio su tavola del 1943 di Mino Maccari (Siena, 1898 - Roma, 1989), Mussolini al Gran Consiglio, tratto dalla serie DUX, riduce il dittatore a una grottesca e squallida caricatura, mentre sullo sfondo si consumano le tragedie del conflitto mondiale raccontate e testimoniate in tutta la loro violenza da dipinti come Campo di concentramento, realizzato a Firenze da Carlo Levi (Torino, 1902 - Roma, 1975), che con sgomenta intuizione presagì una realtà allora sconosciuta ai più e che sarebbe emersa con tutto il suo orrore solo a ostilità finite, o come Guerra civile di Aligi Sassu (Milano, 1912 - Pollença, 2000), che ritrae un gruppo di partigiani fucilati, e ancora la toccante Fucilazione dell’antifascista Ernesto Treccani (Milano, 1920 - 2009), fondatore nel 1938 della rivista Corrente, soppressa appena due anni dopo. Gli avveniristici progetti dell’EUR, mai completato secondo il progetto originario e ancora allo stato di cantiere alla fine della guerra mondiale, chiudono il discorso a guisa di pallide e sbiadite ombre delle ambizioni d’un regime che finì col trascinare un’intera nazione nell’abisso più profondo. E l’immagine finale d’una mostra tenutasi al Palazzo Ducale di Genova subito dopo la Liberazione e durante la quale gli artisti cedettero le loro opere per raccogliere fondi da destinare alle vittime della guerra, è probabilmente il simbolo più evidente e lampante di una possibile rinascita.

|

| Proiezioni della Mostra della Rivoluzione Fascista

|

|

| Proiezioni della Mostra della Rivoluzione Fascista

|

|

| Thayaht, Dux (1929; metallo accaioso, altezza 35 cm)

|

|

| Antonietta Raphaël, Yom kippur nella sinagoga (1931; olio su tela, 48,5 x 64 cm; Milano, Collezione Giuseppe Iannaccone)

|

|

| Mario Mafai, Il cestino di fiori (1938; olio su tela, 69,5 x 59 cm; Collezione Augusto e Francesca Giovanardi)

|

|

| Umberto Boccioni, Dinamismo di un footballer (1913; olio su tela, 93,2 x 201 cm; New York, Museum of Modern Art - MoMA)

|

|

| La brocca in ceramica di Tullio d’Albisola

|

|

| Carlo Levi, Campo di concentramento o Le donne morte (Il lager presentito) (1942; olio su tela, 50 x 61 cm; Roma, Fondazione Carlo Levi)

|

|

| Aligi Sassu, Guerra civile (I martiri di piazzale Loreto) (1944; olio su tela, 116 x 200 cm; Roma, Galleria Nazonale d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| Ernesto Treccani, Fucilazione (1943; olio su tela, Macerata, Fondazione Carima - Museo Palazzo Ricci)

|

|

| Carles Buïgas, Studio per il progetto “Giardini Luminosi” per l’E42 di Roma (1940 circa; tecnica mista su carboncino; San Lazzaro di Savena, Fondazione Massimo e Sonia Cirulli)

|

Si varca l’uscita dalla mostra domandandosi se ciò che il pubblico ha potuto constatare nell’ultima sala sia sufficiente ad allontanare i rischi d’apologia, e se il gigantesco apparato retorico che ha mosso a stupore più d’un visitatore possa soccombere ed esser fatto a pezzi dalle immagini strazianti delle madri assassinate, dei giovani fucilati, delle vite brutalmente spezzate nei lager. Il paradigma documentaristico col quale la mostra è stata allestita lascia aperta ogni risposta, come del resto dimostrano le reazioni, spesso opposte, di quanti l’hanno visitata. Perché si può pensare che il documento, in quanto tale, possa sgonfiare la retorica col solo potere del suo valore scientifico, ma anche che la cruda immagine possa, al contrario, fornire basi per un’esaltazione. È dunque possibile osservare con distacco una materia sulla quale ancor oggi si consumano vivissimi scontri ideologici? È sufficiente proporre al pubblico una serie d’opere d’arte in allestimenti che riproducono quelli dell’epoca per permettere ai visitatori di comprendere i difficili rapporti tra arte e politica sotto una dittatura? I documenti possono davvero parlare da soli, soprattutto nel contesto d’una mostra destinata a un grande pubblico che spesso non è adeguatamente formato sui temi dell’esposizione e, anzi, s’aspetta di uscirne arricchito? Oppure, una mostra come Post Zang Tumb Tuuum si configura come un’operazione pericolosa proprio perché passibile di diverse interpretazioni, anche ambigue?

È comunque interessante il fatto che Germano Celant affermi che il suo vero ruolo critico è stato svolto, come ha scritto nel suo saggio in catalogo (un catalogo peraltro poco utile ed eccessivamente costoso: 110 euro, in mostra scontato a 90), “contro la decontestualizzazione espositiva, con la sua pratica d’isolamento, funzionale solo all’ubiquità del valore mercantile, per cui l’arte si tramuta in prodotto e in economia”. In altri termini, il critico si schiera apertamente contro gli allestimenti white cube e, quindi, contro l’astrazione delle immagini dal loro contesto. L’impatto, occorre rimarcarlo, è radicalmente diverso rispetto a quello delle mostre cui siamo e siamo stati abituati. Post Zang Tumb Tuuum si pone dunque anche come una mostra che intende rimettere in discussione la stessa pratica dell’organizzare mostre. Ed è forse questo l’aspetto su cui occorrerebbe riflettere, più su che quello contenutistico, anche in ragione del fatto che la rassegna della Fondazione Prada non aggiunge praticamente niente alle nostre conoscenze sull’arte tra le due guerre. È, in sostanza, il valore museografico di Post Zang Tumb Tuuum che continuerà a far discutere e che ha sicuramente indicato una via per nuove possibilità espositive: nel modello proposto da Celant le opere si sostengono l’una con l’altra, non ci sono pezzi che prevalgono quasi come frammenti di per sé compiuti, ma finiscono col comporre un racconto corale ch’è teso a calare il visitatore nella realtà dell’epoca, più che a spiegargliela o a interpretarla. È il trionfo dell’immersività, che passa attraverso i parziali remake, per usare un termine cinematografico, delle mostre, delle biennali e delle quadriennali degli anni Venti e Trenta. Questo, insomma, il merito principale della mostra: aver proposto un canone nuovo e differente. Probabilmente è di questo che ci ricorderemo ed è su questo che discuteremo negli anni a venire.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).