Un viaggio lungo quattro secoli di nostalgia. Com'è la mostra di Palazzo Ducale a Genova

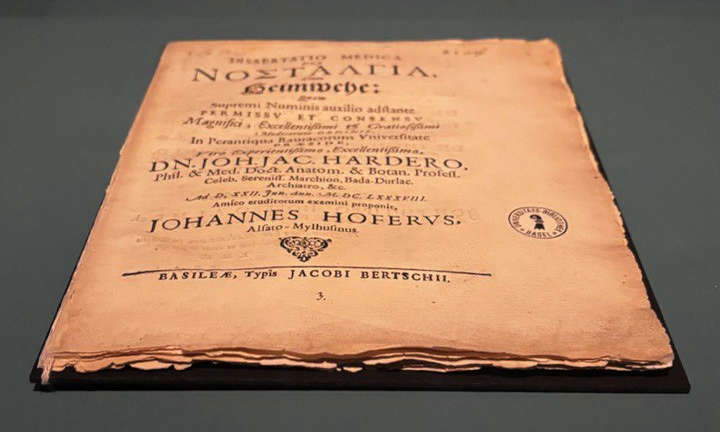

È colpa d’un ragazzo che studiava medicina nella Svizzera di fine Seicento se oggi siamo abituati ad assumere, ci piaccia o no, dosi sempre più massicce di nostalgia. È stato lui il primo a porsi il problema di codificare questo sentimento. Johannes Hofer, diciannove anni, laurea in medicina a Basilea nel 1688 con tesi su di una strana malattia che aveva studiato sui mercenarî svizzeri mandati a combattere lontano da casa. Cosa abbia fatto poi per tutta la sua carriera, il dottor Hofer, non lo sa praticamente nessuno. Il suo nome è legato a quella tesi, a quello scritto in cui il ragazzo s’inventava la nostalgia. Letteralmente: fu lui a coniare il termine, riportato in grossi caratteri greci sulla copertina della sua dissertatio stampata nella tipografia di Jacob Bertsch. Era calco pressoché letterale del tedesco Heimweh, che già esisteva. Quel termine tedesco così lagnoso, così poco suadente, che fino ad allora veniva usato al più da qualche lamentoso valligiano lontano da casa, e che Hofer aveva fatto imprimere in caratteri gotici sotto la nuova espressione, si metteva addosso un vestito nuovo per assumere un’inedita connotazione universale, oltre che una valenza scientifica. E la nostalgia nasceva così. Tra le pagine d’una tesi di laurea di quattro secoli fa. All’epoca era considerata una malattia che necessitava di cure, perché se nel 1688 eri un mercenario svizzero che invece di combattere pensava alle montagne e alle valli lontane e chissà se le avrebbe mai più riviste, allora eri un problema. Anzi, un grosso problema: nostalgia di casa significava combattere senza motivazione, combattere senza motivazione significava rischio di diserzione. E per i capitani che fornivano mercenarî elvetici ai francesi, diserzione significava perdita di soldi, perché ci rimettevano del proprio, dato che l’incombenza di armare i soldati non spettava alla committenza. L’esigenza di trovare una cura a quella malattia era dunque piuttosto avvertita.

Da qui parte la mostra che Palazzo Ducale a Genova dedica alla nostalgia. La copertina della tesi di Johannes Hofer posta nel corridoio d’ingresso è una sorta di portale, l’avvio d’un viaggio nel tempo attraverso secoli di desiderî, tormenti, partenze, ritorni, sospiri, fervori, lotte personali, invasamenti collettivi. A dimostrare che la nostalgia c’è sempre stata, è sempre esistita, spesso ha guidato le nostre azioni. Non esiste persona al mondo che non abbia provato almeno una volta un senso di nostalgia, ha scritto di recente Eugenio Borgna. “La nostalgia, e la nostalgia ferita dal trascorrere del tempo, in particolare, che la dilata e la rende sempre più acerba e dolorosa, sempre più fragile e arcana, è intessuta di ricordi, che hanno a che fare con il passato, e non con il futuro, con un passato che è luminoso e scintillante, o invece oscuro e lacerante, e che nascono e muoiono come farfalle fragili ed effimere, eteree e inafferrabili”. Chiunque ha un passato in cui nuotare per qualche bracciata in superficie o nel quale immergersi per esplorazioni profonde, lunghe, tormentate. Ecco perché non è solo un sentimento “moderno”, come ci ricorda il titolo della rassegna (Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al contemporaneo, a cura di Matteo Fochessati in collaborazione con Anna Vyazemtseva). È un sentimento sempre presente in tutte le epoche e la nostra non fa eccezione, è uno dei sentimenti più vivi, più sentiti, anzi è qualcosa in più: è un complesso di sentimenti, è un insieme intricato di emozioni che travalicano spazî, tempi, dimensioni d’ogni ordine e grandezza, un insieme che può portare alla paralisi o all’azione, al ripiegamento o alla rivoluzione.

Chi ritiene che la nostalgia sia un sentimento desueto vive forse in una dimensione che non ha mai conosciuto Johannes Hofer, che non s’è mai interrogata su quella sensazione che ci piace così tanto perché è dolce e amara allo stesso tempo. Tanto da diventare addirittura un prodotto. Chi pensa che oggi la società sia troppo veloce, troppo usa alla rapidità dei cambiamenti che l’evoluzione tecnologica c’impone, troppo impegnata a rincorrere un presente che scivola sul proprio feed di Instagram per perder tempo dietro allo struggimento per un passato impossibile da dissotterrare, forse dovrebbe, mettiamo, andare almeno una volta nella vita in Versilia. Preferibilmente in un fine settimana d’estate. E possibilmente in compagnia d’un amico che lavora in un’agenzia di comunicazione. L’amico dirà che probabilmente tutti i gestori delle discoteche della Versilia sono stati a scuola dai pubblicitarî e dagli economisti americani che verso la fine degli anni Ottanta hanno cominciato a parlare di nostalgia marketing. Qualcuno, all’epoca, dev’essersi accorto che le scelte di un consumatore possono essere pesantemente influenzate da una comunicazione che faccia leva su elementi in grado di ricordargli il dear departed past, di rievocargli il momento culminante, più eccitante e godereccio della propria esistenza, collocabile solitamente verso i venti-venticinque anni, e di conseguenza che la nostalgia è un prodotto dotato d’un infinito potenziale di vendita. La Versilia è da anni terreno d’applicazione perfetta del nostalgia marketing. Fabio Genovesi ha scritto che la nostalgia è il prodotto tipico di Forte dei Marmi: “l’affare ideale, visto che la materia prima è fornita dagli stessi consumatori, uomini e donne che arrivano per ricomprarsi le proprie estati perdute”. Eccola ovunque allora la nostalgia. Nelle discoteche della Versilia. Nelle trasmissioni televisive che il sabato sera rievocano i fasti degli anni Sessanta-Settanta-Ottanta-Novanta, e a ogni telespettatore i suoi anni d’oro. Nelle pubblicità che ingurgitiamo a getto continuo con ogni mezzo possibile, automobili, film, serie tivvù, scarpe, occhiali da sole, abbigliamento elegante, abbigliamento tecnico, abbigliamento sportivo, lavatrici, macchine fotografiche, bibite, videogiochi, panini, mobili low cost, orologi, saponi, detersivi, pasta, sughi, merendine, musica. Negli slogan con cui i capipopolo in campagna elettorale anestetizzano il senso critico delle masse che li seguono e li votano perché una volta la roba costava di meno, una volta c’era lavoro per tutti, una volta i politici rubavano per gli altri e non per se stessi, una volta non c’era l’euro, una volta non c’era la globalizzazione, una volta non c’era questo, una volta non c’era quell’altro, una volta. Ma perché siamo così attaccati a quello che c’era una volta? A Genova si cerca d’indagare il tema, con un preambolo che non parte dal Rinascimento, come il titolo lascerebbe pensare, ma da molto prima.

Venticinque secoli prima di Hofer, Omero cantava la sofferenza d’un eroe, Ulisse, che non voleva più saperne di guerre, battaglie e casini varî e voleva solo tornare a casa sua, da sua moglie, da suo figlio, nel suo isolotto in mezzo al mar Ionio, ma gli dèi cinici e avversi non glielo permettevano. Nostalgia è letteralmente il “dolore del ritorno”. E allora la personificazione dell’Odissea dipinta da Ingres racchiude, in quella figura triste, cogitabonda, colta a lacerarsi sopra un fondo cupo, tutto il senso dei tormenti di Ulisse: la nostalgia è il desiderio di tornare a trascorrere quel che gli rimane da vivere là dove ancora c’è qualche lacerto del suo passato, un passato che lo motiva, lo spinge a superare maghe e mostri e divinità vendicative per tornare là dove sono custoditi i suoi affetti, i suoi trascorsi, i suoi ricordi. È l’opposto esatto di Enea, l’altro eroe dell’antichità che la mostra pone in apertura d’itinerario per mettere subito il pubblico di fronte alle due strade che si possono imboccare davanti alla nostalgia. Ulisse voleva riconquistare quello che aveva perduto. Enea era consapevole che quello che aveva perduto non poteva tornare, perché gli stava bruciando alle spalle: nel dipinto di Pompeo Batoni dei Musei Reali di Torino la sua città è già arsa dalle fiamme, come da topos iconografico. E allora non rimane altro da fare che caricarsi sulle spalle il poco che si riesce a salvare (e che fortunatamente coincide coi familiari, al più le statuette dei lari, per ricordarsi che ovunque andremo ci sarà comunque con noi la nostra casa) e andare incontro a un altro destino.

Un destino che non è poi diverso rispetto a quello di tanti esuli elencati dalla rassegna nella sala seguente: un Dante Alighieri che si ferma davanti all’Entella, in un brano di paesaggio ligure dipinto da Tammar Luxoro, il celeberrimo Foscolo dipinto da François-Xavier Fabre, il generico esiliato dall’Italia di Andrea Gastaldi. Nostalgia di casa dunque, ma anche consapevolezza di un qualcosa che non esiste più: la stessa consapevolezza che muoveva un Byron in ottica propositiva (l’antica Grecia non c’è più, ma questo non è comunque un buon motivo per non aiutare i greci a liberarsi dall’oppressione ottomana), e Piranesi a diventare probabilmente il primo esperto di nostalgia marketing della storia, dal momento che le sue vedute della Roma antica spopolavano tra i viaggiatori del Grand Tour (anche se alcuni, come Goethe, erano rimasti delusi all’arrivo in Italia, perché dal vivo non riuscivano a riscontrare quel senso di magnifica, nostalgica grandezza in rovina che le incisioni di Piranesi erano state in grado d’ispirare quando avevano cominciato a progettare la loro discesa sotto le Alpi). I curatori pare vogliano dirci che la nostalgia può essere attiva e passiva, insomma. E subito dopo ci dicono, in una sala un poco interlocutoria, che la sensazione più adatta ad accompagnare la nostalgia può esser giusto la malinconia: una sala esplora, un poco frettolosamente, questo tema, altro argomento talmente vasto da aver già avuto la sua mostra dedicata, al Mart di Rovereto, l’anno scorso, costruita in parte attorno alla Melancholia I di Dürer ch’è esposta anche a Genova. Il bulino düreriano è peraltro uno dei due motivi che spingono il visitatore a indugiare dentro questa sala prima di seguitare nel cammino: l’altro motivo è lo Specchio d’acqua di Sexto Canegallo, pittore genovese ultimamente molto rivalutato che operò una sua particolarissima sintesi di simbolismo e divisionismo per giungere a risultati originali come quello in mostra, un’elegia dove tutta la natura sembra piangere assieme alle tre figure sedute, meste e addolorate, sulla riva di un lago (ché si sa, ogni malinconico deve per contratto guardare uno specchio d’acqua).

Le prime sale, dunque, hanno la funzione d’introdurre il resto del percorso, che è tutto, fino alla fine, un lungo catalogo di diverse forme della nostalgia. Non esaustivo, ovviamente, perché troppe sono le sembianze che può assumere questo complesso d’emozioni, il più proteiforme di tutti. Si comincia con la Nostalgia di casa che contiene alcuni dei punti più alti e commoventi della mostra: gli addii degli emigranti che lasciavano l’Italia del primo Novecento sui bastimenti che li caricavano e li portavano in America risuonano in un famoso e toccante dipinto di Raffaello Gambogi, forse il più poetico sul tema dell’emigrazione italiana del tempo, e trovano la loro eco naturale nei migranti del Centro di permanenza temporanea di Adrian Paci, la nota performance dell’artista italo-albanese durante la quale un gruppo di migranti rimane sospeso sopra la scaletta mobile d’un aereo nel mezzo d’una pista d’atterraggio, allegoria dell’angosciosa incertezza nella quale spesso son costretti a brancolare tutti coloro che si trovano nelle loro condizioni. I pannelli in sala evocano gli Stati d’animo di Umberto Boccioni, una delle opere più emozionanti della storia dell’arte, purtroppo non presente in mostra: c’è però un dipinto che ne fa in qualche modo le veci, la Partenza mattutina di Luigi Selvatico, altro lavoro che non può non toccare nel profondo chiunque, nella propria vita, sia stato almeno una volta costretto a dire addio a una persona. Magari in una stazione dei treni. Magari nella crudele consapevolezza che quella persona, una volta salita su quel treno, se ne sarebbe andata per sempre. E allora ci si abbandona alla tristezza, come la donna del dipinto di Selvatico, lasciata sola ad asciugarsi le lacrime mentre una fastidiosa nebbia invernale s’insinua tra le banchine della stazione di Venezia. La nostalgia non è solo di chi parte, è anche di chi resta.

Superati, almeno per il momento, gli abissi profondi della nostalgia intima e personale, s’entra nelle paludi della nostalgia collettiva e politica, cui è dedicata buona parte del percorso espositivo. E la prima forma di nostalgia collettiva è quella del paradiso, il sospiro per un’età dell’oro perduta, l’era della beatitudine primordiale ch’è andata, finita, sepolta sotto le coltri del disinganno, della tecnica, del progresso: è noto che il vagheggiamento d’un’età in cui l’essere umano era in perfetta sintonia con la natura (ammesso che quest’età sia mai esistita) è un altro motivo che travalica le epoche e in mostra ispira, al di là delle varie rappresentazioni del paradiso (gustosa quella di Jan Bruegel il Giovane, stracolma di animali incazzati neri: evidentemente già sentivano che la comparsa dell’uomo sulla Terra non doveva essere un ottimo affare), alcune scene campestri d’un Felice Carena o d’un Gisberto Ceracchini per i quali il paradiso è, con tutta evidenza, un prato dove riposarsi con qualche donna nuda che fa il bagno, stile concerti campestri à la Tiziano e seguaci (Manet incluso) o, per il buon padre di famiglia, una campagna dove stravaccarsi con moglie e pargoli al seguito, concedendosi al più qualche occhiata languida alla prima pecora di passaggio, chissà se nel ricordo delle età primordiali d’un Piero di Cosimo dove uomini e animali vivevano in sintonia al punto da condividere tutto, tutto, ma proprio tutto. Qualche scricchiolio s’avverte nella sala successiva, votata alla nostalgia del classico, dove il tema viene risolto nel più classico dei modi: riferimenti ai viaggiatori del Grand Tour con souvenirs d’Italie d’ordinanza (Il foro romano di Giovanni Faure, tipica veduta ‘turistica’ dell’Ottocento, potremmo dire, o il Capriccio con rovine di Michele Marieschi, talentuoso vedutista abituato a lavorare per le mandrie di stranieri che invadevano già nel Settecento la sua Venezia), ma anche con qualche dipinto dall’accento più meditativo (i ruderi di Federico Cortese, spettacolari e inquietanti, o il sinistro tempio di Segesta di Émile-René Ménard), e poi l’immancabile rappel à l’ordre, il classicismo degli anni Venti, che prende qui le forme delle figure mitologiche di De Chirico o dell’archeologo di De Pisis. Assente invece qualunque riferimento al classicismo rinascimentale, anche perché gl’intenti riformatori della classe intellettuale del Quattrocento non partivano da un senso di sofferenza nei riguardi del passato, ma semmai da una nuova sensibilità verso l’antico, da nuove sollecitazioni, dalla consapevolezza del divario temporale tra il presente e il passato, col conseguente carico di trasformazioni che i classici hanno subito nel lasso di tempo intercorso (“Il mito dell’antico e la sua invocazione precedono l’imitazione dell’antico”, ha scritto Eugenio Garin, e “la decisione di un rinnovamento non è la conseguenza ma la premessa della rinascita effettiva, ampia e corale, della classicità”).

Se però l’assunto d’uno sguardo che non trasuda nostalgia (o, quanto meno, non nelle forme che questo sguardo avrebbe assunto dal Settecento in poi) vale per il classicismo rinascimentale, dovrebbe in parte valere anche per il classicismo adoperato per costruire l’immagine del regime fascista, se si ammette che il fascismo conservava tratti di quel “nazionalismo modernista”, secondo la definizione di Emilio Gentile, ch’era tipico dei movimenti intellettuali d’avanguardia dell’Italia del primo Novecento: “la tradizione storica, per il fascismo, non era un tempio dove contemplare e venerare nostalgicamente la grandezza di glorie remote, serbandone integra la memoria consacrata dalle vestigia archeologiche: la storia era un arsenale dal quale attingere miti di mobilitazione e di legittimazione dell’azione politica” (così lo stesso Gentile), e di conseguenza “il fascismo non aveva nostalgia di un regno del passato da ricostituire, non instaurò il culto della tradizione come sublimazione del passato in una visione metafisica di ordine intangibile, da preservare integro, segregandolo dal ritmo accelerato della vita moderna”. Il passato era per Mussolini, parole sue, “pedana da combattimento per andare incontro all’avvenire”. Non era il ricordo di un’età dell’oro da rievocare, o almeno non nell’accezione più comune, quella di rievocazione come tentativo di ricerca d’un simulacro del passato che va poi preservato dai ritmi indiavolati e massacratori della società moderna. L’idea, presentata nei pannelli delle sale in mostra, che i programmi delle dittature del Novecento prevedessero una sorta d’ideologica reazione all’idea di progresso, in quanto il progresso sarebbe stato considerato una minaccia ai capisaldi della tradizione, rischia d’essere troppo sbrigativa e d’abbandonarsi a un eccesso di generalizzazione. Il fascismo non nutriva alcuna avversione ideologica nei riguardi del progresso. Tuttavia, in mostra il pubblico troverà una vasta congerie di dipinti che raffigurano i contadini presunti custodi della tradizione ai quali era rivolto il messaggio del duce (testualmente: nell’itinerario di visita è presente anche un bozzetto di Luciano Ricchetti per un quadro che vinse alla prima edizione del Premio Cremona, nel 1939, e che raffigurava una famiglia di contadini riunita per ascoltare Mussolini alla radio), e ch’erano certamente esaltati dalla propaganda fascista, ma non erano comunque in contrasto con l’ideologia modernizzatrice del regime. Diverso invece è il discorso per il regime nazista, evocato in mostra da alcuni dipinti di Ivo Saliger, esposti soprattutto per dar conto di come il nazismo avesse travisato l’estetica winckelmanniana in nome d’un improbabile ideale ariano di bellezza che fu tra i motivi capaci d’ispirare le nefaste, tetre conseguenze che tutti conosciamo.

Dopo un colpo di coda con una sala dedicata alla nostalgia per l’antico, ci s’avvia verso il finale di mostra con una parte sicuramente meglio riuscita, dai toni più intimisti: si comincia con la “nostalgia dell’altrove”, il desiderio di luoghi lontani e sconosciuti che nel percorso s’esprime attraverso dipinti che sognano terre lontane o ne ravvivano il ricordo, come il Bagno pompeiano di Domenico Morelli che fonde suggestioni orientaliste a interessi archeologici, o come la celeberrima Ora nostalgica sul Me Nam (nostalgia al quadrato, insomma) di Galileo Chini, uno dei suoi più famosi dipinti del periodo del Siam (i due anni nei quali fu chiamato a lavorare alla corte di re Rama VI), stessa terra dove soggiornò Carlo Cesare Ferro Milone, presente anche lui con un suo dipinto. C’è poi un passaggio sugli “Sguardi della nostalgia”, piccola parata di figure femminili (chissà perché solo donne: forse un contraltare ai due nostalgici maschi coi quali s’è aperto il percorso) colte in atteggiamento pensoso: è occasione per vedere un paio di pezzi di primo livello come il Fior di loto di Amedeo Bocchi o L’innamorata del mare di Pompeo Mariani, opere in cui intonazione malinconica e rimandi simbolici ordiscono un fitto tessuto sentimentale che cattura il visitatore e gli prepara il cammino verso le ultime sale, che sono tra i momenti più alti della mostra. I curatori, nel finale, vogliono colpire il cuore del pubblico riesumando ricordi d’infanzia: la Nostalgia della felicità, nell’ultima sala prima della Cappella del Doge (e quindi nella sala più raccolta dell’Appartamento Dogale) è un insieme di dipinti che cercano d’evocare le larve della gioia, dell’allegria di quando s’era bambini o ragazzi: accade nel Manhattan Beach Amphitheater di Glenn O. Coleman, veduta in controluce d’un cinema all’aperto e del suo pubblico, nella Spiaggia del lido di Ettore Tito, uno dei tanti dipinti del pittore veneto sul tema della spensieratezza delle giornate al mare, e soprattutto nel Luna Park Parigi di Giacomo Balla, una delle opere per cui vale la pena visitare la mostra, la veduta notturna d’un parco giochi vagamente offuscata dalla nebbia della memoria, le luci delle giostre sullo sfondo a rischiarare la notte, le coppie che s’affollano davanti alle attrazioni, una massa indistinta, dai volti irriconoscibili, sospesa tra sogno e ricordo, che sale dal basso come una nuvola di fantasmi che tornano da un passato felice, a scuotere per un attimo un presente che non ha più niente a che fare con tutto quello che c’è nel dipinto, con le luci, con le giostre, con la felicità. La chiusura, poi, è un piccolo campionario delle risposte che gli artisti dalla seconda metà del Novecento in poi hanno dato alla nostalgia dell’infinito: la tesi della mostra è che la nostalgia, nell’accezione moderna, sia al contempo sensazione e consapevolezza d’una perdita permanente, mista a un senso di “estraneità dal senso di assoluto dell’universo”. Nell’arte contemporanea, al contrario, esiste una continua tensione verso questo infinito, un continuo tentativo di connessione con questa dimensione, che s’esprime attraverso una gran varietà di ricerche: sorprendono le sculture di Anish Kapoor (uno dei rari interventi rispettosi della Cappella del Doge che si siano visti negli ultimi anni) per la loro capacità di sfidare la percezione del riguardante, si va al di là del tempo e dello spazio con i tagli di Lucio Fontana, e si finisce perdendosi nell’infinito azzurro di Ettore Spalletti.

Sono tra i pochi acuti d’un contemporaneo poco presente in una mostra dalla quale ci s’aspettava forse una disamina più approfondita dei linguaggi attuali, anche se quel poco contemporaneo segna alcuni dei momenti più intensi d’una rassegna movimentata, che s’aggira di epoca in epoca, tra un revival e l’altro, per restituire un compendio delle varie forme di nostalgia a un pubblico sempre più abituato, forse inconsapevolmente, a nutrirsi di questo sentimento, un pubblico sempre più indotto a sognare sui simulacri, sempre più costretto a bere il surrogato d’un intrico sentimentale che una volta muoveva le penne dei poeti e oggi muove i taccuini dei copywriter in cerca d’idee per vendere un gelato. Restituire una dignità a uno dei sentimenti più nobili: questo sembrano dire le opere appese alle pareti.

Articolata, lunga, colta, fitta di rimandi, alle volte addirittura struggente, la mostra sulla nostalgia di Palazzo Ducale ha la densità d’un libro, l’andamento d’un film, la fragranza d’un viaggio, con punte di viva intensità alternate a momenti più lenti e forse anche un po’ noiosi, pause, riprese, immersioni per terminare con una sorta di rivelazione che allarga lo sguardo verso una dimensione che non è più neppure terrena. È perché la nostalgia non ha una dimensione terrena: deve averlo ben presente un ignoto visitatore che, su uno dei post-it che vengono distribuiti al bookshop per lasciare attaccato a una parete un proprio pensiero sull’argomento, ha scritto che la nostalgia è il profumo dell’eternità. Forse anche Borges doveva aver pensato qualcosa di simile, quando ha scritto che il ricordo tende all’atemporalità: “noi racchiudiamo le felicità di un passato in una sola immagine; i tramonti variamente rossi che ammiro ogni sera saranno il ricordo di un unico tramonto. Lo stesso accade con la previsione: le speranze più incompatibili possono convivere indisturbate. In altre parole: lo stile del desiderio è l’eternità”. La nostalgia probabilmente è qualcosa di simile. Una sensazione che lega tutti i ricordi assieme, tutte le speranze assieme, passato, presente e forse anche futuro assieme, nella luce dorata e offuscata d’un tempo che non finisce mai.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).