Com'era il sesso nel Cinquecento? Fatto di orge, dildo e copule acrobatiche: chiedere a Giulio Romano e colleghi

“Il petrarchismo è una malattia cronica della letteratura italiana”, scriveva Arturo Graf al principio d’un suo memorabile saggio del 1888: e il Cinquecento è “il secolo in cui il petrarchismo galla, lussureggia, trionfa e strabocca”. Difficile, tuttavia, ragionare sul perché, proprio nel XVI secolo, si diffuse un così vasto, pervasivo e capillare interesse per la poesia di Petrarca: c’è stato chi, ritenendo il sentimento dell’amore l’unico sul quale si poteva liberamente poetare in un’epoca in cui rigido era il controllo della Chiesa sulla produzione culturale, sosteneva che Petrarca fosse una scelta sostanzialmente obbligata. Taluni individuano nel lavoro teorico di Pietro Bembo, petrarchista egli stesso (e, anzi, secondo Contini inauguratore della “stagione di un Petrarca non tradito”), che propose una sorta di canone per la classificazione dei generi letterarî, la scintilla che infiammò tutta l’Italia (e non solo) d’amore per il poeta laureato. Talaltri ritengono che il petrarchismo sia nato sulla scorta del diffondersi dei libri di rime più o meno esemplati su modello del Canzoniere. Comunque la si voglia vedere, si tratta d’un fenomeno tra i più complessi della storia della letteratura italiana, ed è arduo riassumerne le radici in poche righe, ma è funzionale a offrire un contesto per comprendere come l’ampia diffusione dell’imitazione della poesia petrarchesca (un fatto di portata europea, nel cui solco s’inserirono grandi letterati ma anche schiere di mediocri, mossi dal fatto che, privi d’ingegno brillante, per poetare non avevano altri mezzi che quello dell’imitazione), a un certo punto della storia, abbia trovato un’ampia, multiforme e agguerrita resistenza.

Se dovessimo pertanto ricercare un antefatto letterario che possa motivare l’interessante sequenza d’opere che gli storici dell’arte Barbara Furlotti, Guido Rebecchini e Linda Wolk-Simon hanno radunato per la mostra Giulio Romano. Arte e desiderio (a Mantova, Palazzo Te, dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020), avremmo agio di trovare riscontri nel vasto movimento antipetrarchista che animò diverse corti d’Italia e che, nella Mantova dei Gonzaga, ebbe i suoi due principali esponenti in Teofilo Folengo (Mantova, 1491 - Campese, 1544) e in Pietro Aretino (Arezzo, 1492 - Venezia, 1556): se la vena dissacratoria del primo s’espresse nell’ambito della poesia lirica, quella del secondo trovò invece sfogo nella lirica d’argomento amoroso. A quell’amore puro, elevato, etereo, estatico, spirituale, contemplativo cantato dai petrarcheschi, s’opponeva quello che gl’intellettuali e i filosofi, almeno dall’umanesimo in avanti, avevano collocato sul gradino più basso della scala dei sentimenti affettivi per un’altra persona, ovvero quello che Graf chiama “l’amore pratico”, quello “sensuale e brutale, senza pudore e senza velo, amore che non è altro ormai se non un rigoglio e un impeto di appetiti animali, l’istinto che si sfrena e soverchia”. E fu proprio su questo amore sensuale e brutale (“brutale”, ovviamente, da intendersi nell’accezione positiva del termine: un amore primitivo, viscerale, istintivo, impetuoso, irrazionale) che il Cinquecento avrebbe prodotto alcuni dei suoi più grandi capolavori, nella letteratura (Aretino in primis) come nell’arte.

Ci sono poi ulteriori, rilevanti aspetti culturali di cui tener la dovuta considerazione: si pensi al fatto che la rivalutazione, tipicamente rinascimentale, di tutto ciò che ricade nel novero dell’esperienze sensoriali, non poteva non condurre anche a un’indagine sugli aspetti più triviali del mondo dei sensi (“in questo contesto”, ha scritto la studiosa Mary Pardo, “la raffigurazione di soggetti erotici diventò quasi un modo per testare la ‘verità’ sensoriale dell’opera d’arte”, nel senso che “l’opera d’arte, essendo capace di diventare uno strumento di corteggiamento tra l’autore e l’osservatore, veniva anche ritenuta capace d’illuminare i meccanismi psichici dell’attrazione erotica”). In certa misura connesso a questo tema, è il fatto che diversi letterati decisero di conferire dignità artistica a quanti erano solitamente messi ai margini o esclusi tout court da qualsivoglia prodotto artistico e letterario: varrà la pena menzionare almeno le meretrici che affollano le commedie di Pietro Aretino e di Ludovico Ariosto o le novelle di Matteo Bandello. Ancora, sarà bene ricordare come nei primi del Cinquecento, come scrive anche Linda Wolk-Simon nel catalogo, “il confine tra sacro e profano era meno netto e le immagini religiose prodotte a Roma in questo periodo spesso contenevano allusioni apertamente erotiche” (una situazione cui solo il Concilio di Trento avrebbe messo ordine), e come l’attitudine indagatrice della cultura antiquaria del XVI secolo avesse reso possibile un approccio onnicomprensivo nei confronti degli oggetti che, sempre più copiosamente, venivano ritrovati nel sottosuolo di Roma e, più in generale, dei centri che avevano goduto d’un illustre passato romano: l’erotismo emanato da molte opere antiche diveniva pertanto oggetto di studio e fonte d’ispirazione per molti artisti.

|

| Sala della mostra Giulio Romano. Arte e desiderio |

|

| Sala della mostra Giulio Romano. Arte e desiderio |

Proprio con l’antico s’apre l’itinerario espositivo: la Venus Genetrix in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna (e ben nota agli artisti operativi a Roma agli albori del Cinquecento) funge quasi da introibo onde informare il pubblico circa le immagini che dovettero ispirare e modellare l’immaginario erotico degli artisti del tempo, inclusi quelli che, a Roma, frequentavano la bottega di Raffaello Sanzio (Urbino, 1483 - Roma, 1520), luogo dove molti di questi spunti trovavano terreno fertile per crescere e maturare, dato che l’urbinate lavorò per diversi committenti capaci di gradire la rielaborazione (anche in chiave smaccatamente esplicita) di motivi e immagini che giungevano dal mondo antico. Tra i colti clienti di Raffaello figurava anche il cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena (Bibbiena, 1470 - 1520), personalità che, malgrado indossasse i panni del prelato, fu all’origine d’uno dei casi più esemplari d’erotismo in pittura agl’inizî del Cinquecento: la mostra, di conseguenza, dedica una sala a questa importante vicenda che rimonta al 1516, quando il porporato commissionò a Raffaello la decorazione ad affresco d’uno stanzino da bagno (una “stufetta”, com’è universalmente nota la piccola sala: deve il nome al fatto ch’era un ambiente piccolo ma ben riscaldato) con scenette all’antica. I riquadri che decorano l’ambiente narrano le vicende amorose della dea Venere, secondo formule stilistiche le cui scaturigini sono da ricercare nella pittura parietale della Roma antica, che i pittori del Rinascimento avevano da poco cominciato a studiare e ad apprezzare.

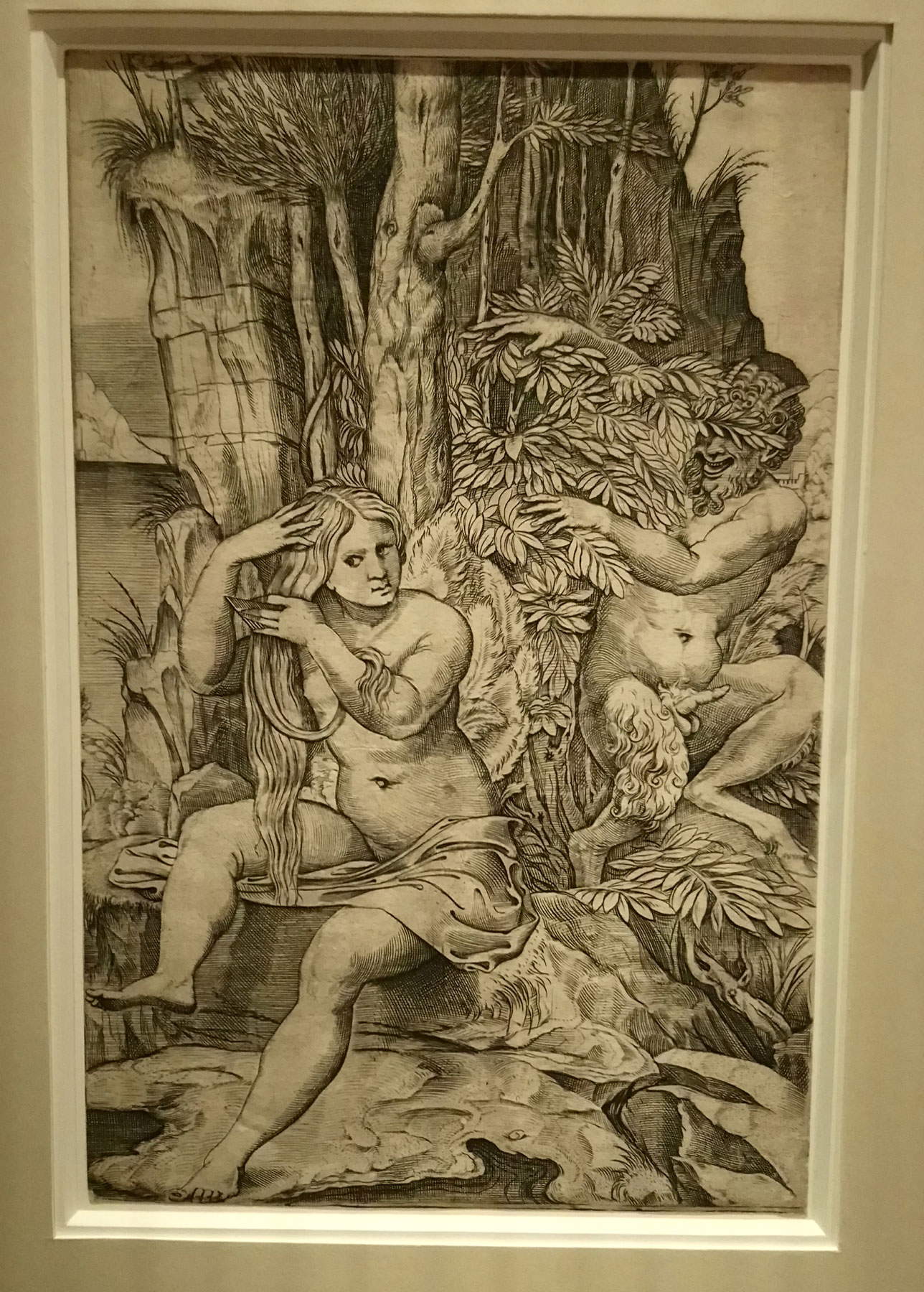

Sussisteva tuttavia un’esatta corrispondenza con la pittura antica anche a livello tematico: ad esempio la Venere anadiomene, ovvero la Venere che sorge dall’acqua, richiama l’affresco che Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis historia, includeva nell’elenco dei capolavori del pittore greco Apelle (“tra le sue opere”, scriveva Plinio, “non è facile dire quali siano le più belle: il divo Augusto dedicò una Venere che esce dal mare nel tempio di Cesare suo padre, e questa Venere è detta anadyomene”), e allo stesso modo la Venere con il satiro potrebbe esser stata ispirata dalla lettura di qualche favola antica, così come gli altri episodî del ciclo, in gran parte tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. In mostra sono state portate alcune incisioni che Marcantonio Raimondi (San Martino in Argine, 1479 circa - 1534), Marco Dente (Ravenna, 1493 - Roma, 1527) e Agostino Veneziano (Venezia, 1490 circa - Roma, 1540 circa) trassero direttamente dai disegni di Raffaello e della sua bottega. Incisioni che evidentemente presero a circolare e conobbero una certa diffusione, se ritroviamo la stessa Venere che compare nella scena di Venere col satiro in un piatto in maiolica attribuito alla bottega di Guido Durantino: si tratta, tuttavia, di modelli e formule che ebbero un vasto successo, e se ne ha un esempio proprio nello stesso Palazzo Te dove, nella Camera dei Venti, si trova la figura d’una Venere nascente (in catalogo data genericamente alla bottega di Giulio Romano, anche se da qualche anno si sa che il suo autore possiede un nome e un cognome: Anselmo Guazzi), che si pettina con ambedue le mani, piegando le braccia e ruotando la testa, i lunghi capelli che le scendono dalle spalle, con lo stesso atteggiamento che la dea assume nell’affresco della Stufetta e derivati (l’incisione e la maiolica di cui s’è detto).

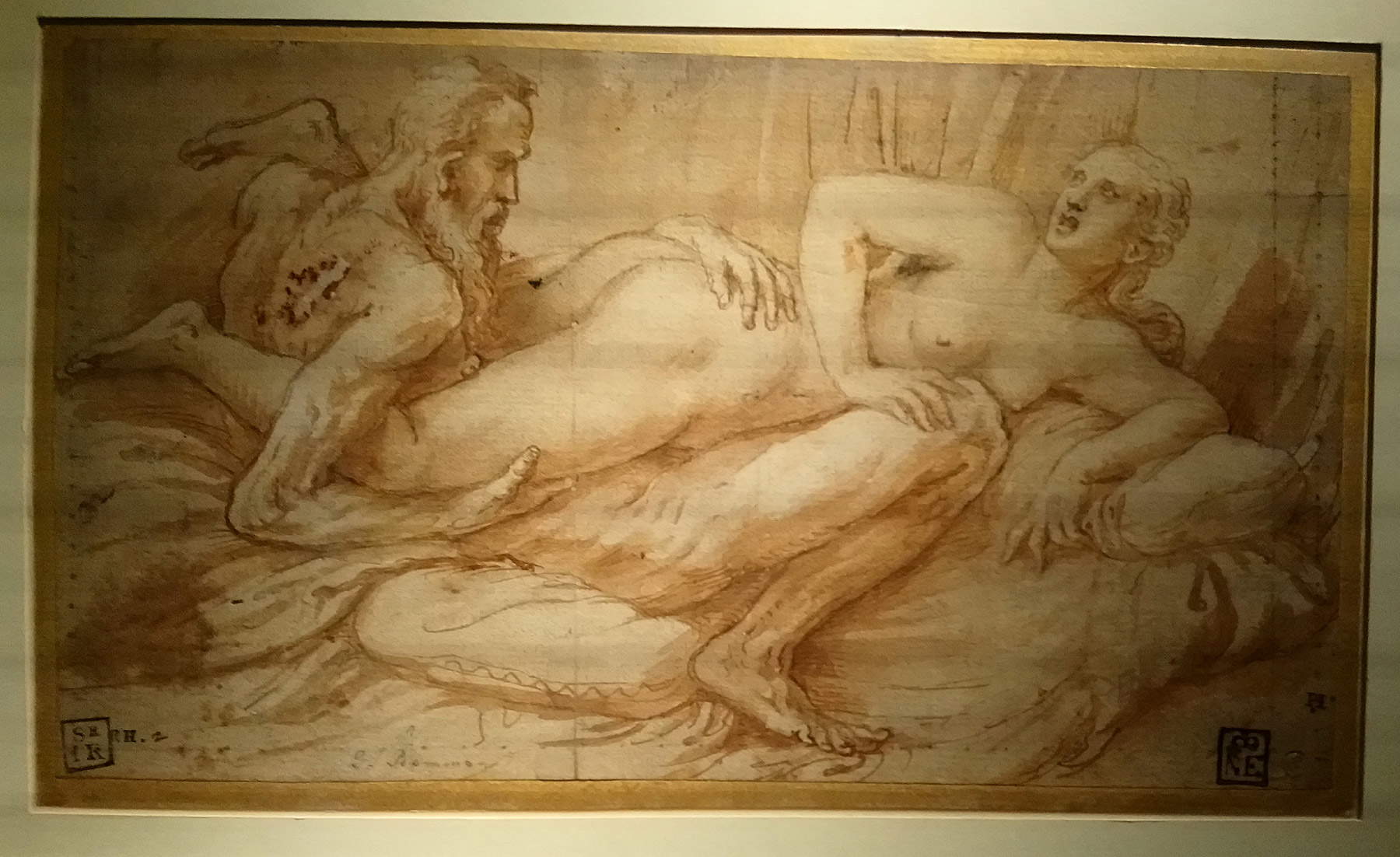

Raffaello non partecipò direttamente alla realizzazione degli affreschi della stufetta, e dei cartoni originarî non se ne conserva che uno (peraltro non presente in mostra): al contrario, abbiamo invece molti fogli raffaelleschi relativi alla decorazione della Loggia della villa Farnesina. In mostra, ad esempio, è presente uno studio che presenta sul recto un Giove e Cupido e sul verso una figura femminile nuda di profilo: benché si tratti d’una copia da Raffaello, il disegno è significativo in quanto il nudo attesta in maniera inequivocabile il carattere sensuale delle decorazioni (ed eventualmente consente anche d’inoltrarsi nel tema della presenza di modelle femminili negli studî degli artisti, appena lambito nella mostra e rapidamente toccato nel saggio di Madeleine Viljoen in catalogo). La mostra di Palazzo Te ha fornito anche un’occasione per discutere nuovamente sulla divisione dei ruoli nell’impresa per il cardinale Dovizi da Bibbiena. Linda Wolk-Simon suggerisce l’idea che le scene siano state concepite da Raffaello e poi in qualche modo rielaborate e sviluppate da Giulio Romano (Giulio Pippi de’ Iannuzzi; Roma, 1499 circa - 1546) “in veri e proprî studî compositivi”, come nel caso d’un disegno per la scena di Venere e Adone conservato all’Albertina di Vienna e presente in mostra. Un foglio che testimonia ulteriormente come il programma iconografico degli affreschi per il cardinale prevedesse un erotismo esplicito, fondato sull’uso ricorrente del nudo femminile e sull’abbondanza di gesti allusivi: tutti elementi destinati a divenir cifra tipica dell’arte erotica giuliesca.

|

| Arte romana, Venus Genetrix (I secolo a.C.; marmo, altezza 114 cm; Vienna, Kunsthistorisches Museum) |

|

| Marco Dente da Ravenna (da Raffaello), Venere Anadiomene (1516 circa; incisione a bulino, 262 x 172 mm; Vienna, Albertina) |

|

| Marco Dente da Ravenna (da Raffaello), Venere e un satiro (1516 circa; incisione a bulino, 262 x 172 mm; Vienna, Albertina) |

|

| Attribuito alla bottega di Guido Durantino, Piatto con Vulcano, Venere e amorini con lo stemma del vescovo Giacomo Nordi (1535-1540 circa; maiolica, diametro 27,6 cm; Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia) |

|

| Bottega di Raffaello, Giovane figura femminile di profilo, verso (1517 circa?; sanguigna, 362 x 256 mm; Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des dessins) |

|

| Giulio Romano, Venere e Adone (1516; disegno a sanguigna, 224 x 181 mm; Vienna, Albertina) |

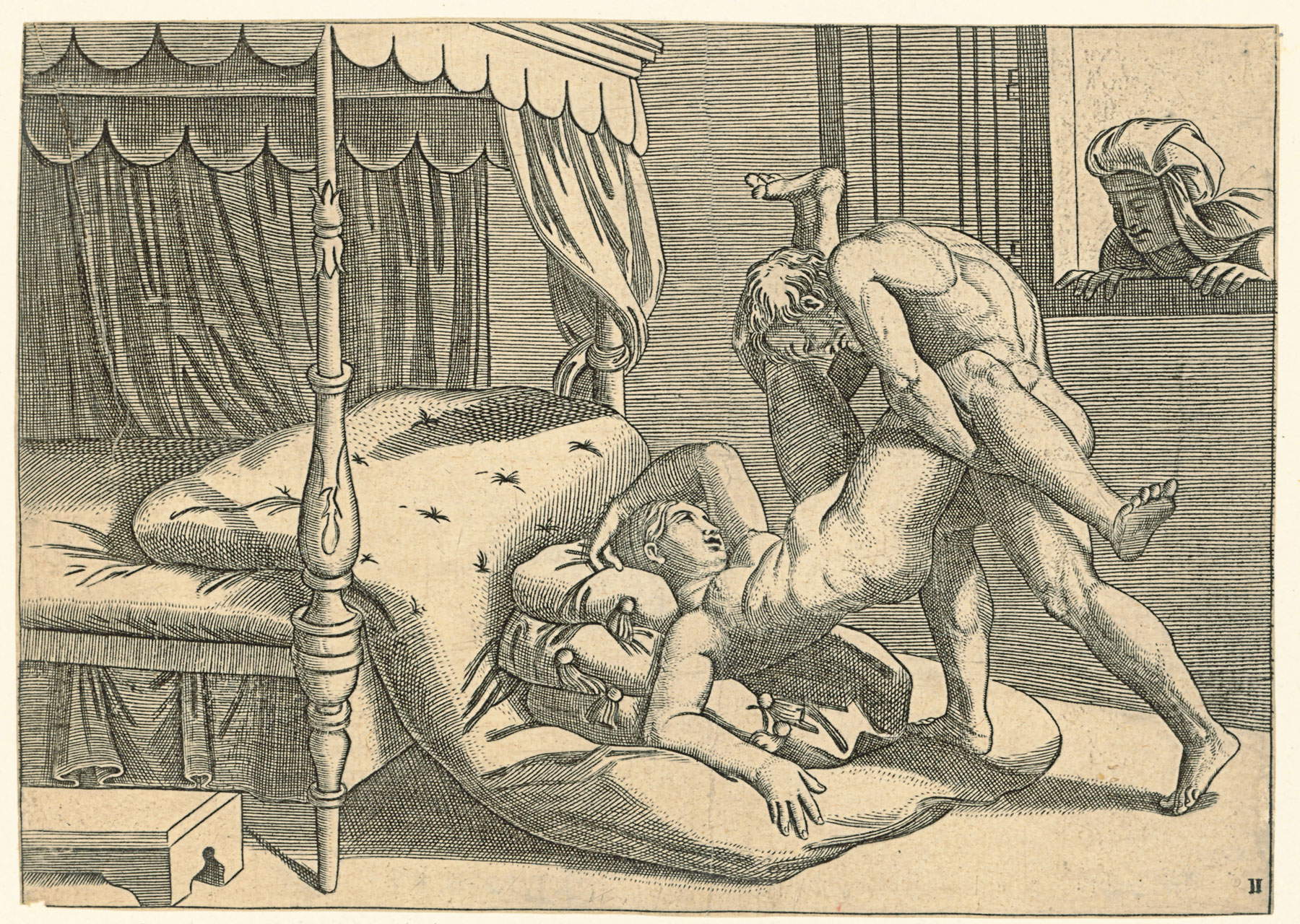

All’avventura dei Modi è dedicata (e, del resto, non poteva essere altrimenti) una consistente sezione della rassegna mantovana. La vicenda è ben nota: si tratta delle incisioni che Giulio Romano e Marcantonio Raimondi eseguirono verso il 1524 (Giulio in qualità d’ideatore, Raimondi d’esecutore), e che furono in seguito “commentate”, tra il 1527 e il 1537, dai versi di Pietro Aretino, poi passati alla storia della letteratura come i Sonetti lussuriosi. Gli originali, che andarono incontro alla censura, non sopravvivono: conosciamo i Modi soltanto attraverso copie antiche e ricostruzioni. I Modi altro non erano che raffigurazioni di rapporti sessuali: la mostra, oltre a rimarcare la possibile ispirazione che Giulio Romano poté trarre dalle spintriae, gettoni che nell’antica Roma venivano adoperati per i pagamenti all’interno dei postriboli e ch’erano decorati con scene erotiche (un gruppo di queste tessere, proveniente dalle collezioni numismatiche del Castello Sforzesco, è esposto in mostra), fornisce per questa singolare opera un’interpretazione che s’allontana dalle tradizionali associazioni con la pornografia (sempre ammesso che di “pornografia” si possa parlare, nel Cinquecento). Lo studioso James Grantham Turner, che s’è a lungo occupato di temi inerenti l’erotismo nell’arte del Rinascimento, preferisce pensare ai Modi come alla “risposta, da parte di artisti del più alto calibro, alla cultura sessuale degli antichi: i loro soggetti comprendevano Cupido, un satiro lascivo, Marte e Venere, e forse Leda e il cigno, mentre le composizioni costituivano varianti argute di quelle presenti su molti oggetti di antica fattura”. Di conseguenza, per Turner i Modi sono più un mezzo per esprimere virtuosismo che per indurre eccitazione.

Una posizione su cui si può discutere a lungo, se si ricorda che Vasari, nelle sue Vite, spese parole fortemente negative per le incisioni di Giulio Romano e Raimondi (“fece dopo queste cose Giulio Romano in venti fogli intagliare da Marcantonio, in quanti diversi modi, attitudini e positure giacciono i disonesti uomini con le donne, e, che fu peggio, a ciascun modo fece messer Pietro Aretino un disonestissimo sonetto, in tanto che io non so qual fusse più, o brutto lo spettacolo de i disegni di Giulio all’occhio, o le parole dell’Aretino agl’orecchi”), e tanto più che il mezzo della stampa, per sua natura (come del resto ricordano anche le didascalie stesse della sala), produceva opere che si diffondevano in maniera incontrollata. Non a caso, un allievo di Giulio Romano, Giovanni Battista Scultori, nel preparare una stampa che riproduceva il celeberrimo affresco di Giove e Olimpiade nella Camera di Psiche in Palazzo Te, preferì occultare il fallo del dio. Il punto sta nel comprendere cosa si voglia intendere per “pornografia”, dacché una definizione univoca, specialmente se applicata a un prodotto culturale del Rinascimento, è difficile da trovare: Bette Talvacchia, studiosa d’arte erotica del tempo, ha scritto che “non possiamo allegramente applicare i nostri discorsi sulla pornografia ai Modi, perché significherebbe trasferire su di loro i nostri valori e le nostre valutazioni, a scapito del tentativo di ricostruire la ricezione delle stampe da parte di Vasari e dei suoi contemporanei e del tentativo di comprendere di più sulle convenzioni che all’epoca potevano essere ritenute trasgressive”. Si può essere più d’accordo con Turner quando lo studioso asserisce che i Modi sono “l’espressione di quel momento unico in cui certi artisti rinascimentali, in contesti specifici, misero da parte il tabù della rappresentazione esplicita dell’atto sessuale e delle emozioni: tutte le passioni umane potevano (e per intellettuali come Aretino dovevano) essere catturate con l’elegante e potente linguaggio corporeo ereditato dalla scultura classica”.

Se pertanto la mostra fa un poco di fatica di troppo nella contestualizzazione dei Modi, si riprende con il resto della sala, tutto votato alla raffigurazione più spensierata, ironica, esplicita e gaudente del coito. S’ammicca al pubblico contemporaneo nell’adoperare l’anacronismo “dildo” per riferirsi al giocattolo con cui si trastulla una figura femminile poggiata a un’erma, e colta nell’atto di masturbarsi con un fallo finto: l’opera, un’incisione di Marcantonio Raimondi, riflette l’interesse per un argomento ancor oggi sottaciuto, quello della masturbazione femminile, ma che già all’epoca aveva incontrato la curiosità di Pietro Aretino e d’altri autori. Si passa dal sesso solitario a quello in coppia con un’acrobatica copula tra un satiro e una satiressa in un goliardico bronzetto attribuito a Desiderio da Firenze (documentato a Padova dal 1532 al 1545): una singolare scultura dove le fonti antiche (raffigurazioni di satiri tratte da bassorilievi, sarcofagi e opere varie decorate con scene erotiche: la mostra stessa ne offre un esempio con un celeberrimo rilievo marmoreo proveniente da Pompei e oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli) incontrano quelle moderne, poiché s’ipotizza che l’autore di quest’opera poté aver guardato agli stessi Modi di Giulio Romano. A giudizio del curatore Guido Rebecchini è inoltre da ricondurre all’impresa dei Modi anche un disegno con Due amanti (tono e gusto sono affini a quelli dei Modi, come nelle famose incisioni mancano dettagli che consentano d’identificare i due protagonisti con qualche divinità antica, c’è ironia nel far accoppiare un vecchio con una splendida ragazza), eseguito su carta quadrettata (particolare che ci fa supporre si tratti d’un disegno preparatorio per un dipinto o una stampa) e che si preoccupa, più che di mostrare l’atto in sé, d’“enfatizzare il piacere dei sensi, in particolare del tatto e della vista”, sottolinea il curatore. E ancora, tra le opere più curiose della sezione, va annoverato un Rinfrescatoio con gli amori degli dèi marini, opera in maiolica di Francesco Durantino (Urbania, 1520 circa - 1597 circa) che reinterpreta in chiave spiccatamente carnale le fantasie di divinità marine in voga all’epoca, dipingendo sulla ceramica una specie di grande orgia tra i flutti.

|

| Copia (speculare) da Marcantonio Raimondi (1480-1534 circa) dalla posizione 9 de I Modi, numerata “II” (1530-1540; incisione a bulino, 134 x 188 mm; Vienna, Albertina) |

|

| Produzione romana, Spintriae, tessere trionfali con scene erotiche (prima metà del I secolo d.C.; tessere in ottone, diametro 20 mm circa; Milano, Castello Sforzesco, Gabinetto Numismatico e Medagliere) |

|

| Marcantonio Raimondi, Figura femminile con dildo (1520 circa; incisione a bulino, 141 x 70 mm; Stoccolma, Nationalmuseum) |

|

| Francesco Durantino, Rinfrescatoio con gli amori degli dèi marini (1549; maiolica, 20 x 35,5 cm, diametro 48 cm; Firenze, Museo Nazionale del Bargello) |

|

| Desiderio da Firenze (attribuito a), Satiro e satiressa (1530-1540 circa; fusione in bronzo, 1530-1540 circa; Ecouen, Musée National de la Renaissance) |

|

| Giulio Romano, Due amanti (1525-1528 circa; penna, inchiostro, carboncino su carta, 130 x 226 mm; Budapest, Szépmúveszéti Múzeum) |

|

| Arte romana, Rilievo con scena erotica (50 d.C. circa; marmo, 35 x 33 cm; Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Gabinetto Segreto) |

Dopo una prima sezione in cui s’introduce il tema delle fonti antiche, s’approfondiscono le relazioni tra erotismo e ambienti colti e si delineano per sommi capi le tendenze che furono alla base dell’arte erotica del Cinquecento, e una seconda in cui protagonista è il sesso come atto fisico, come piacere e come argomento divertente su cui si può financo scherzare, con la terza si torna alla bottega di Raffaello e ci si sofferma su di un tema strettamente legato all’erotismo, quello della seduzione, che a sua volta implica ulteriori riflessioni, soprattutto nel momento in cui l’esposizione s’avvale dell’esempio della Fornarina, mostrata al pubblico in una bella copia attribuita a Raffaellino del Colle (Sansepolcro, 1495 - 1566), ed esibita a fianco del Ritratto di cortigiana di Giulio Romano, rivisitazione più quotidiana e terrena del prototipo raffaellesco. Sorvolando sulla ben nota storia della Fornarina (di cui, su queste pagine, s’è già ampiamente discettato), e tralasciando le sue eventuali implicazioni romantiche, si può guardare all’opera per ciò ch’è nella sua essenza: il ritratto d’un oggetto del desiderio, l’immagine d’una donna che, al contrario di quanto asserisce Turner a proposito dei Modi, probabilmente nasceva per accendere di passione chi la osservava. Raffaello, probabilmente, era al corrente delle considerazioni di Leonardo da Vinci, che riteneva la pittura superiore alla poesia in ragione della sua capacità d’esser più pronta a suscitare le brame del riguardante (“se il poeta dice di fare accendere gli uomini ad amare”, scriveva il genio toscano nel suo Trattato della pittura, “è cosa principale della specie di tutti gli animali. Il pittore ha potenza di fare il medesimo, e tanto più, che lui mette innanzi all’amante la propria effigie della cosa amata, il quale spesso fa con quella baciandola e parlandole quello, che non farebbe con le medesime bellezze, postole innanzi dallo scrittore. E tanto più supera gl’ingegni degli uomini ad amare ed innamorarsi di pittura, che non rappresenta alcuna donna viva”). Se Raffaello è tra i primi artisti (assieme ai veneti, assenti però dalla mostra: il focus a Palazzo Te è centrato esclusivamente sull’asse Roma-Mantova) a giocare sul filo del rapporto tra desiderio e seduzione, tra sensualità e spinte ideali (sarà a tal proposito opportuno ricordare che ci sono studiosi che leggono la Fornarina come l’allegoria petrarchesca d’una donna immaginata: una sorta di poesia in forma di pittura), Giulio Romano si spinge oltre, spogliando la sua Cortigiana di qualsiasi afflato etereo: qui, noi spettatori siamo nient’altro che dei voyeur che s’insinuano nella camera d’una prostituta d’alto bordo per divorarla con gli occhi prima che si conceda.

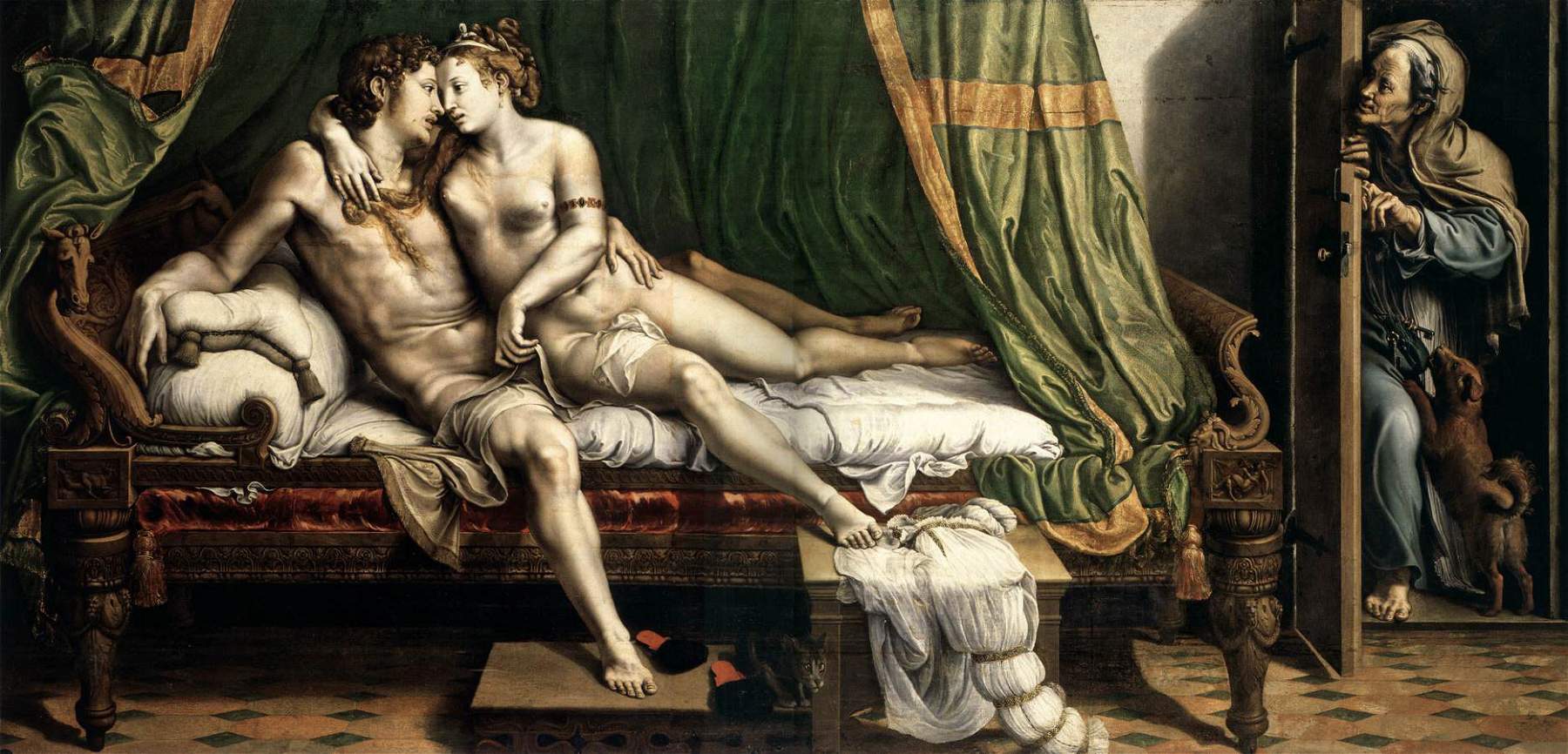

Un ulteriore scatto viene inferto dal cardine della mostra, la tela dei Due amanti di Giulio Romano, restaurata per l’occasione. Anche qui, i protagonisti non sono identificabili: il pittore raffigura una sessione di preliminari in una sontuosa alcova, e verrebbe quasi da pensare a un amore romantico, se non fosse per taluni dettagli che contribuiscono a conferire alla scena un tono fortemente sarcastico (la vecchia che entra dalla stanza per sbirciare la coppia, le raffigurazioni d’accoppiamenti animaleschi di satiri sulle decorazioni del letto). Senza dimenticare che ci troviamo nella dimensione del voyeurismo più spinto, dato che i due amanti non sanno d’essere osservati. È, insomma, un dipinto ideato per garantire piacere o, per usare le parole della curatrice Barbara Furlotti, “pensato per essere assaporato a lungo e senza sensi di colpa”. Il committente del dipinto doveva essere un personaggio altolocato, e le scoperte documentarie di Sergej Androsov, Aleksej Nicol’skij e Andrej Cvetkov, emerse proprio in occasione della mostra (è stato rinvenuto un documento secondo il quale l’opera, fino agli anni Settanta del Settecento, faceva parte delle raccolte dei reali di Spagna), hanno contribuito a gettare nuova luce sulla storia dei Due amanti: seguendo la ricostruzione di Furlotti, il dipinto fu probabilmente commissionato da Federico Gonzaga prima che Giulio Romano si trasferisse a Mantova, nel 1524 (giova rammentare che non sono rimasti documenti che attestino il nome dell’autore dei Due amanti, né quello del committente). L’opera conservata all’Ermitage si potrebbe infatti far combaciare con il “giovane et una giovane abbracciati insieme sopra un letto, in atto di farsi carezze, mentre una vecchia dietro a un uscio nascosamente gli guarda” che Vasari descrive nella collezione di Vespasiano Gonzaga, parente di Federico (anche se ad aver donato l’opera a Vespasiano fu forse il fratello di Federico, il cardinale Ercole Gonzaga). L’opera sarebbe poi passata in eredità alla figlia di Vespasiano, Isabella, andata in sposa al principe Luigi Carafa: la grande tela avrebbe quindi preso la via di Napoli per confluire nella raccolta di Anna Carafa, nipote di Luigi e Isabella Gonzaga (nell’inventario della collezione, redatto nel 1641, è elencato un quadro la cui descrizione è compatibile con l’immagine dei Due amanti), e sposa di Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, duca di Medina de las Torres e viceré di Napoli tra il 1637 e il 1644 (il dipinto potrebbe esser pertanto giunto in Spagna come donativo del duca alla famiglia reale). Ad acquisirlo dai reali spagnoli fu, in qualche modo, il grande pittore Anton Raphael Mengs, che riportò l’opera in Italia (lo apprendiamo dai documenti inediti pubblicati dai tre studiosi russi), a Roma, dove fu acquistata da Caterina II di Russia, che la condusse a San Pietroburgo, da dove la tela non s’è più mossa.

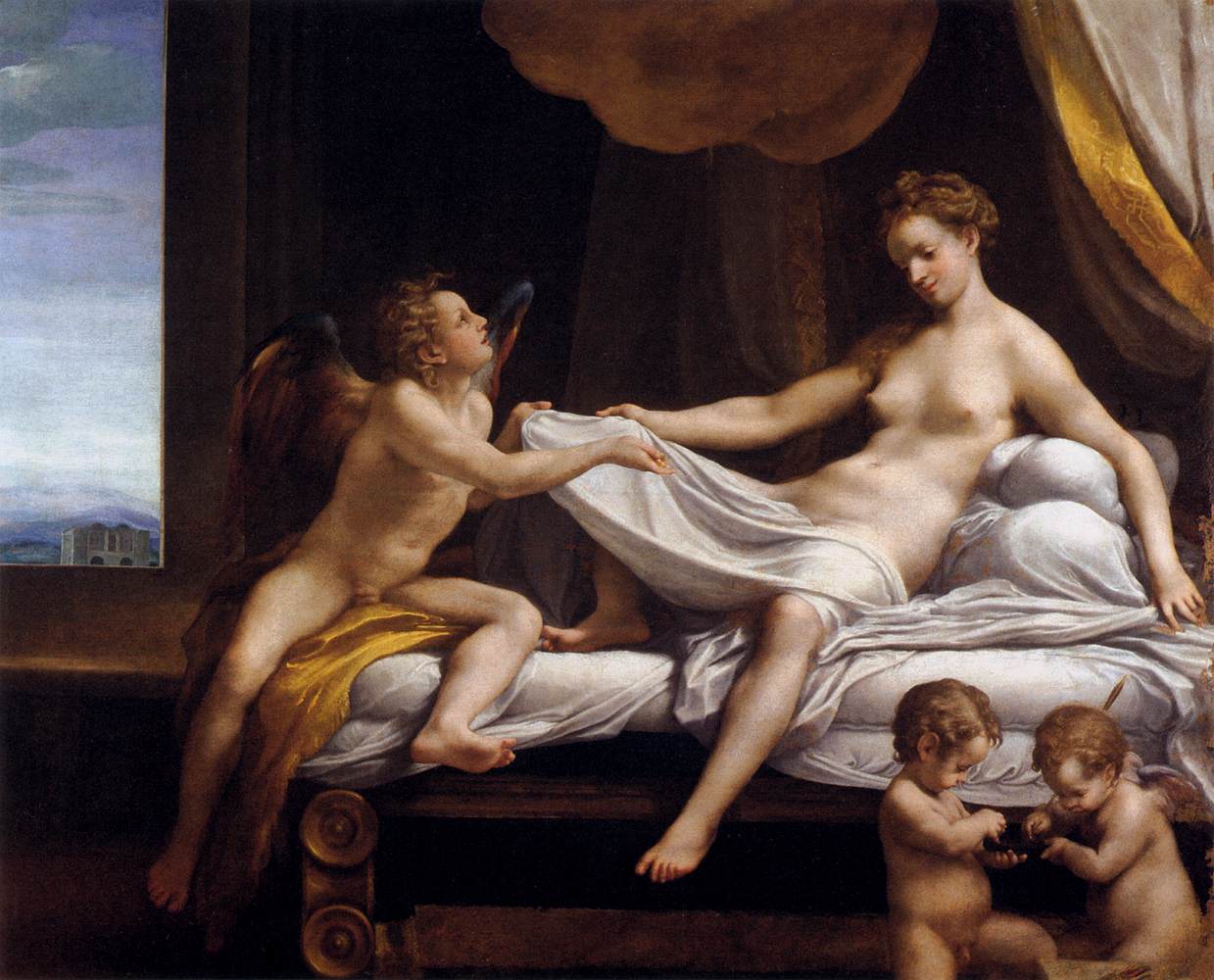

Naturale conclusione della mostra di Mantova è una sezione dedicata agli amori degli dèi, che all’epoca era forse il pretesto preferito dagli artisti per dipingere gustose scene di sesso. Tra queste spicca il ciclo ideato da Perin del Vaga (Piero di Giovanni Bonaccorsi; Firenze, 1501 - Roma, 1547) e tradotto da Giovanni Jacopo Caraglio (Verona, 1500 - Parma, 1565) in incisioni affini ai Modi, data la loro varietà di posizioni e la loro propensione a esporre i genitali senza filtri (si veda, ad esempio, la stampa con Mercurio, Aglauro ed Erse, una delle più esplicite della serie, con la dea Erse che giace senza darsi troppa pena di spalancare bene le gambe), ma meno portate a scandalizzare, dato che gli autori le presentarono con l’intento d’illustrare alcuni miti antichi (in più, s’aggiunga che Perin del Vaga e Caraglio non ebbero l’ulteriore problema dei sonetti osceni a commento). Se il Cupido dormiente d’anonimo scultore romano cinquecentesco si carica di rimandi allegorici (i dolori provocati dall’amore, la rapidità di questo sentimento, e così via), due celebri capolavori come la Leda e il cigno tratta da Michelangelo, qui nel disegno che ne fece il Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo; Firenze, 1494 - Fontainebleau, 1540), e la Danae del Correggio (Antonio Allegri; Correggio, 1489 - 1534), forniscono alla mostra un epilogo d’altissimo livello in quanto tra i più alti testi dell’erotismo nell’arte del Cinquecento: da un lato, una mirabile invenzione michelangiolesca che sottolinea la dimensione erotica del racconto mitologico con il solo movimento del potente corpo di Leda, e dall’altra un capolavoro di raffinatezza, gioia e delicatezza che, assieme alle altre opere del ciclo degli amori degli dèi che il Correggio dipinse agl’inizi degli anni Trenta, s’enumera tra i vertici della pittura erotica d’ogni tempo.

|

| Giulio Romano, Ritratto di cortigiana (1521-1522 circa; olio su tela, 111 x 92 cm; Mosca, Museo Pushkin) |

|

| Giulio Romano, Due amanti (1524 circa; olio su tavola trasferito su tela; 163 x 337 cm; San Pietroburgo, Ermitage) |

|

| Giovanni Jacopo Caraglio da Perin del Vaga, Mercurio, Aglauro ed Erse, dettaglio (1527 circa; incisione a bulino, 211 x 134 mm; Amsterdam, Rijksmuseum) |

Michelangelo Buonarroti), Leda e il cigno, (1530-1540?; disegno a carboncino, 1745 × 2538 mm; Londra, Royal Academy of Arts)

“ title=”Attribuito a Rosso Fiorentino (da Michelangelo Buonarroti), Leda e il cigno, (1530-1540?; disegno a carboncino, 1745 × 2538 mm; Londra, Royal Academy of Arts)

" /> Michelangelo Buonarroti), Leda e il cigno, (1530-1540?; disegno a carboncino, 1745 × 2538 mm; Londra, Royal Academy of Arts)

“ title=”Attribuito a Rosso Fiorentino (da Michelangelo Buonarroti), Leda e il cigno, (1530-1540?; disegno a carboncino, 1745 × 2538 mm; Londra, Royal Academy of Arts)

" /> |

| Attribuito a Rosso Fiorentino (da Michelangelo Buonarroti), Leda e il cigno (1530-1540?; disegno a carboncino, 1745 × 2538 mm; Londra, Royal Academy of Arts) |

|

| Antonio Allegri detto il Correggio, Giove e Danae (1530-1532; olio su tela, 161 x 193 cm; Roma, Galleria Borghese) |

Nel racconto dell’esposizione mantovana, le suggestioni di cui s’è fornito sopra un sunto s’intrecciano di continuo, s’intersecano su diversi piani e concorrono a formare un percorso che, pur limitato nel tempo e nello spazio (non può esserci pretesa di fornire un quadro completo sull’erotismo nell’arte del Cinquecento: ci si limita pertanto a raccontare cos’accadeva nell’entourage di Giulio Romano a Mantova e quali furono i suoi prodromi nella bottega di Raffaello a Roma), offre al pubblico un’immagine precisa d’una realtà spesso trascurata, ovvero il fatto che la rappresentazione del sesso, per usare le parole di Bette Talvacchia, era parte della produzione culturale del Rinascimento, e il suo peso storico non è poi così diverso rispetto a quello d’altri argomenti che la storiografia ha vagliato meglio e più in profondità (i gender studies sul Rinascimento sono rimasti a lungo, e in gran parte rimangono tuttora, una prerogativa del mondo anglosassone). La rassegna è in grado d’incontrare e soddisfare le aspettative del grande pubblico, grazie a un itinerario espositivo estremamente appassionato, a una selezione capace di raccontare e provocare allo stesso tempo, a una scansione rigorosa, metodica e resa coinvolgente da un allestimento, curato da Piero Lissoni e Gianni Fiore, pulito, chiaro, riposante ed elegante: è tuttavia necessario sottolineare come, alla fine della visita, rimangano due nodi più in sospeso rispetto ad altri (materiale per future occasioni espositive?).

Il primo riguarda la bottega di Raffaello: a Giulio Romano. Arte e desiderio va il merito d’aver sottolineato l’importanza dell’urbinate anche in relazione ai temi dell’eros (viene dunque giustamente dissipata quell’aura cristallina, quasi metafisica, che spesso si è soliti attribuirgli) e il fatto che fu anche grazie a Raffaello che la pittura erotica andò incontro a un certo grado di diffusione, ma non si percepiscono affondi o prese di posizione su di un tema che pure è accennato nel catalogo (nel saggio di Madeleine Viljoen): quello della bottega come “spazio erotizzato”, secondo la definizione che James Grantham Turner ne ha dato nel suo saggio Invention and sexuality in the Raphael workshop del 2013, passato praticamente inosservato in Italia. La tesi è che gli artisti del Rinascimento, più o meno imbevuti di cultura classica, pensando agli aneddoti mitologici di Frine che posava per Prassitele, di Campaspe che posava per Apelle, o di Pigmalione che s’innamorava della statua che lui stesso scolpiva, erano stati portati a pensare che la bottega fosse un luogo che poteva essere connotato anche sessualmente. Prova ne sarebbe, secondo Turner, la nota vicenda della modella Caterina che posò per la Ninfa di Cellini: lo scultore, nella sua stessa autobiografia, racconta una storia fatta di “piacevolezze carnali” che occorrevano tra una sessione di posa e l’altra, ma anche di violenze (Cellini non si faceva scrupolo d’ammettere che la picchiava). E un’altra studiosa, Jill Burke, in un suo saggio del 2016 ha sostenuto che lo sviluppo dell’arte erotica del Cinquecento va di pari passo con l’affermarsi del ruolo delle cortigiane. L’argomento è tutto sommato complesso e sarebbe interessante comprendere quanto effettivamente avesse influito, sulla produzione d’arte erotica del tempo, la disponibilità di modelle femminili (un fatto nuovo), specialmente per un’epoca in cui vedere un corpo femminile nudo non era un fatto così scontato come potremmo ritenerlo oggi, e di conseguenza poteva esser caricato di potenziale erotico (un’umanista dell’epoca, Lodovico Domenichi, ricordando alcuni episodî sull’uso di modelle da parte dei pittori antichi in un suo dialogo intitolato La nobiltà delle donne, scriveva che “io per me bella et leggiadra donna havessi havuto in casa mia, ogni altra cosa più tosto n’harei fatto, che darla in preda a un pretestuoso et temerario artefice, et per aventura giovane et lussurioso: dal quale Dio sa com’elle ritornarono intatte et inviolate”).

Il secondo potrebbe essere una domanda (d’una certa attualità, volendola porre in relazione agli studî di genere): che cos’era veramente il sesso all’epoca di Giulio Romano? Quanto le immagini rispecchiavano ciò che soleva accadere nella realtà? Come dovevano comportarsi a letto uomini e donne secondo le norme sociali dell’epoca? Per tentare di rispondere a questa domanda si potrebbe partire da un argomento ben sviluppato nel catalogo (in un opportuno saggio di Barbara Furlotti), ma poco toccato dalla mostra: il rapporto tra potere e immagini del sesso in Palazzo Te. Scartate le vecchie interpretazioni dell’edificio come esclusivo luogo di piacere, la sua funzione ci appare finalmente chiara (da ultimo la riassume Stefano L’Occaso nel suo nuovo libro Giulio Romano «universale»): Federico II Gonzaga lo pensò come una sorta di “delizia” (“né residenza né fortezza”, scriveva Gombrich a proposito di Palazzo Te), una villa extraurbana concepita sia come spazio pubblico (si ricordi che in queste sale fu ospitato anche l’imperatore Carlo V, che nel 1530 elevò Federico a duca), sia come spazio privato destinato all’otium del sovrano, al riposo, agl’incontri con l’amante Isabella Boschetti (che tuttavia di segreto avevano ben poco, dal momento che la relazione è pure citata in documenti ufficiali). In questo contesto, lo spazio più erotizzato, quello della Camera di Psiche, era parte dell’ala riservata a Federico, e aveva una sorta di doppia funzione, a metà tra salotto e sala da pranzo (in questa camera venne allestito il banchetto per Carlo V, ad esempio). Nel suo contributo, Furlotti sposa la convinzione di Maria Maurer che, in un libro uscito quest’anno (Gender, Space and Experience at the Renaissance Court) afferma che “quando Federico e i suoi ospiti maschi si riunivano nella Camera di Psiche, le decorazioni sontuose ed erotizzanti della sala facilitavano i legami omosociali, permettendo loro di identificarsi come agenti razionali e virili che agivano in accordo a norme di genere ben stabilite”.

Norme che, ad esempio, ritroviamo nel Cortegiano di Baldassarre Castiglione, quando consigliava al cortegiano d’essere “esercitato nello scriver versi, e prosa [...], che, oltre al contento che egli stesso piglierà, per questo mezzo non gli mancheran mai piacevoli intertenimenti con donne, le quali per ordinario amano tali cose”, o alla donna “che vive in corte” d’esser dotata d’una “certa affabilità piacevole, per la quale sappia gentilmente intertenere ogni sorte d’uomo con ragionamenti grati, ed onesti, ed accomodati al tempo, e luogo, ed alla qualità di quella persona con cui parlerà; accompagnando coi costumi placidi, e modesti, e con quella onestà che sempre ha da componer tutte le sue azioni, una pronta vivacità d’ingegno”, o quando sosteneva che le donne “sole levano de’ nostri cuori tutti li vili e bassi pensieri, gli affanni, le miserie, e quelle torbide tristezze che così spesso loro sono compagne” e [...] “alla guerra fanno gli uomini senza paura ed arditi sopra modo”, dal momento che secondo la concezione di Castiglione era impossibile che “nel cuor d’uomo nel quale sia entrato una volta fiamma d’amore, regni mai più viltà; perché chi ama, desidera sempre farsi amabile più che può, e teme sempre non gl’intervenga qualche vergogna che lo possa far’ estimar poco da chi esso desidera esser estimato assai”. La donna, in sostanza, oltre a esser tenuta a dare immagine di pudicizia e castità, avrebbe preferito le conversazioni facili e leggere (tanto che spesso, nel Cortegiano, le protagoniste donne interrompono le discussioni quando si fanno più complsse), lasciando agli uomini il dominio della filosofia, della politica e, ovviamente, delle virtù militari, tanto maggiori quanto più l’uomo era in grado d’amare e d’essere amato. Pertanto, se da un lato le immagini erotiche forniscono un modo per esaltare la virilità del suo committente e le sue abilità come amante e, di conseguenza, come uomo d’armi e politico, dall’altro offrono chiari esempî di ciò che la donna non doveva essere in accordo alla morale del tempo: non doveva cioè “seguire i suoi interessi amorosi se qualcun altro obiettava”, ribadisce Maurer. Ed è forse nella Camera di Psiche che meglio si comprende la concezione del sesso nel Cinquecento: da una parte la forza e lo spirito d’iniziativa del maschio, dall’altra l’estrema passività della donna.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).