di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 31/12/2019

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: Ottocento

Recensione della mostra “Giapponismo. Venti d'Oriente nell'arte europea 1860-1915”, a Rovigo, Palazzo Roverella, fino al 26 gennaio 2020.

Fu l’artista francese Philippe Burty (Parigi, 1830 - 1890) il primo a coniare, nel 1872, un termine in seguito destinato a identificare quella mania per il Giappone che, da almeno un ventennio a quella parte, s’era impossessata di molti pittori, scultori, letterati, decoratori e architetti in tutta Europa: Japonisme era il sostantivo che Burty s’era inventato per riunire, sotto un unico titolo, una serie d’articoli pubblicati in diverse uscite della rivista La Renaissance littéraire et artistique, nei quali il loro autore, di volta in volta, proponeva ai lettori una rapida rassegna di cose giapponesi: opere d’arte, lingua, libri, filosofia. Recente è invece l’accezione di “giapponismo” cui siamo abituati, e con la quale siamo soliti designare quell’interesse che gli artisti europei dell’epoca manifestarono per l’arte giapponese e che finì per modificare, indirizzare e spesso anche sovvertire i tradizionali canoni della composizione, che innescò piccole rivoluzioni sul piano dell’iconografia, che stimolò lo studio delle tecniche orientali. Un interesse del quale è difficile rintracciare con sicurezza le origini, anche perché conobbe canali di diffusione svariati, si riversò sul continente come un’onda del tutto spontanea, era declinato in forme diverse secondo i fini di chi vi s’approssimava. Giusto a titolo d’esempio, è curioso constatare che quella ch’è forse la prima espressione d’interesse per il Giappone storicamente attestata da parte d’un artista italiano, rappresenta un episodio del tutto marginale e pressoché dimenticato, e vede per protagonista un pittore sconosciuto ai più, il partenopeo Bernardo Celentano (Napoli, 1835 - Roma, 1863), che nel 1857 dipinse, per i gesuiti di Dublino, una tela avente per soggetto San Francesco Saverio che predica ai giapponesi. Essendo Celentano un pittore verista, s’era preoccupato di far sì che i suoi giapponesi fossero quanto più credibili si potesse: l’artista prese dunque a studiar da vicino stoffe importate, a documentarsi su libri e diarî di viaggio, a osservar con cura le illustrazioni ch’era riuscito a procurarsi. E tutto ciò quand’era da poco terminato il sakoku, il secolare e tradizionale isolamento del Giappone verso il resto del mondo: il risultato fu che Celentano, com’ebbe a scrivere in una sua lettera, vi prese “tanta passione, che lavoro continuamente e sogno sempre giapponesi ed ho tanto presente il loro tipo che mi sembra di essere stato al Giappone”.

Certo, la “passione” di Celentano non andò oltre, e naturalmente non ebbe di che scendere in profondità, dacché si trattò piuttosto d’un fervore momentaneo e superficiale, incapace di suscitare un benché minimo seguito. Era però questa curiosità di superficie la modalità con cui l’arte giapponese fu in un primo momento recepita in Europa: e se dapprima si trattò d’un fenomeno episodico, presto il gusto per il Giappone si tramutò in moda borghese che contagiò artisti e collezionisti, e infine divenne vague colta, in grado d’innestarsi sull’arte europea apportando sostanziali e profonde modificazioni. È questa la parabola descritta dalla mostra Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860-1915, che nelle sale di Palazzo Roverella, a Rovigo, traccia un’interessante panoramica su di un momento cruciale per le arti nel Vecchio Continente, attraverso un percorso che il curatore, Francesco Parisi, ha concepito diviso per paesi. L’esposizione vien dopo quelle che, sempre Palazzo Roverella, ha dedicato alla secessioni europee (nel 2017) e al rapporto tra arte e magia (nel 2018), a chiudere una trilogia tramite la quale Parisi ha con merito esplorato mode, motivi, temi, trasformazioni, suggestioni in grado d’animare l’arte in Europa nella seconda metà dell’Ottocento, sempre con rigore scientifico e con progetti divulgativi di alto livello, con un approccio teso a guardare a tutte le forme d’arte (solo alla mostra di quest’anno si contano dipinti, sculture, grafica, arti decorative, tessuti, libri, manifesti, mobilia), e garantendo un ruolo significativo alle incisioni (Parisi è uno dei più apprezzati incisori contemporanei). La ricognizione, data la vastità dell’argomento, vien compiuta a volo d’uccello, e sempre con focus sulla storia dell’arte, più che sulla storia del gusto o sulla storia del collezionismo, ambiti che la mostra tocca marginalmente, preferendo concentrarsi sui risvolti più incisivi e duraturi del giapponismo.

|

| Sala della mostra Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860 - 1915

|

|

| Sala della mostra Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860 - 1915

|

|

| Sala della mostra Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860 - 1915

|

|

| Sala della mostra Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860 - 1915

|

L’inizio dell’iter espositivo, chiarendo la differenze tra japonisme e japonaiserie (del primo s’è detto: col secondo termine s’intende una più generica attrazione per l’arte giapponese, che non travalica però le contingenze della moda o della pura estetica), offre al pubblico una prima carrellata d’opere d’artisti italiani che s’avvicinarono al Giappone non andando oltre la mera ripresa di motivi decorativi o l’inserimento di qualche elemento orientale per conferire un tocco esotico al dipinto. Rispondono a esigenze di questo tipo opere in cui le modelle vengono abbigliate con kimono o stoffe orientali, o dove compaiono stampe, ceramiche, oggetti d’artigianato che i collezionisti à la page comperavano nei negozî specializzati. Era l’epoca del gusto eclettico, l’epoca in cui s’entrava in casa d’un George Washington Wurts, d’un Frederick Stibbert o d’un Harold Acton e si veniva travolti da una congerie di fondi oro medievali, cassoni nuziali del Rinascimento, tele secentesche, altaroli tirolesi, porcellane cinesi, arazzi fiamminghi, avorî bizantini, icone russe, e oggettistica giapponese assortita: paraventi, ventagli, piatti, vasellame, netsuke, kakemono che i collezionisti acquistavano o direttamente in loco se avevano la fortuna di recarsi in Giappone, o nelle tante botteghe che cominciarono a commerciare in giapponeserie (una di queste era quello della “signora Beretta in via Condotti” citata da D’Annunzio nei suoi articoli per La Tribuna: e gli scritti del poeta rimangono tuttora fonte privilegiata per avere un’idea di quel gusto frivolo, leggero e disimpegnato per le giapponeserie che, in Italia, s’era diffuso soprattutto a seguito dell’arrivo a Roma, nel 1873, della missione Iwakura). Opere che ben incarnano questo gusto, e che i visitatori incontrano come prologo, sono, tra le altre, il Momento di riposo del toscano Adolfo Belimbau (Il Cairo, 1845 - Firenze, 1938), che coglie un interno borghese dove spicca un grande vaso giapponese, e la raffinata Bice. Iridescenze della madreperla, con la quale Filadelfo Simi (Levigliani, 1849 - Firenze, 1923) partecipò alla prima Biennale di Venezia nel 1895, e dove la nipote del pittore, Bice Beani, è abbigliata con preziose stoffe e con un ventaglio orientale, in un dipinto dal taglio fortemente orizzontale, come quello che caratterizzava gli emakimono, segno che forse le ricerche di Simi (artista, peraltro, ancor oggi molto sottovalutato) andavano oltre le riprese di facciata di molti suoi colleghi. Da segnalare anche l’Ingresso di un tempio in Giappone di Antonio Fontanesi (Reggio Emilia, 1818 - Torino, 1882), ricordo del viaggio dell’artista reggiano a Tokyo, dove fu chiamato per insegnare al K?bu bijutsu gakk?, la scuola statale di belle arti fondata nella capitale nel 1876 con l’intento d’ammodernare in senso moderno l’arte del paese, aggiornandola sui risultati di quella occidentale (le vicende dell’istituto sono dettagliatamente ricostruite, nel catalogo, da un bel saggio di Mario Finazzi).

Il vero viaggio nel giapponismo ha però inizio con la sezione dedicata a Francia e Belgio, paesi che per primi risposero alle sollecitazioni in arrivo dall’Estremo Oriente. Qui, Claude Monet (Parigi, 1840 – Giverny, 1926) non fu soltanto tra i precursori del giapponismo, ma addirittura volle attribuirsi una sorta di primato, affermando d’aver acquistato la sua prima stampa giapponese quando aveva soltanto sedici anni. Aneddoti a parte, al padre dell’impressionismo si devono alcune tra le più precoci sperimentazioni in chiave giapponista: la sua Passerelle à Zaandam, con quel taglio verticale ulteriormente scandito dall’albero al centro e col ponte che s’inserisce in obliquo, palesa già prematuri debiti verso gli ukiyo-e di Hiroshige, disponibili in gran quantità nella Parigi degli anni Settanta. Ma non solo: stampe giapponesi erano copiosamente disponibili anche ad Anversa, ed è nel porto belga che Vincent van Gogh (Zundert, 1853 - Auvers-sur-Oise, 1890) cominciò a conoscerle, al punto da crearsi una collezione personale (le stampe nipponiche avevano dei costi molto bassi). Dell’arte giapponese, van Gogh ammirava la facilità, l’immediatezza, la luce, “l’estrema limpidezza” di quelle opere “semplici come un respiro”, come avrebbe scritto in una lettera al fratello Theo. E ne ammirava la luce radiosa e i colori forti, al punto da desiderare a lungo un trasferimento in un luogo che potesse comunicargli quelle stesse sensazioni che l’arte del Giappone gli aveva garantito: sensazioni che l’artista olandese cercò d’incontrare nel Midi, dove dipinse Oliviers à Montmajour, l’unica sua opera esposta a Rovigo. È una carta sulla quale l’inchiostro disegna ulivi (che in realtà, volendo attenersi all’esattezza botanica, sarebbero pini di Aleppo) cercando d’imitare quella rapidità di tratto con cui gli artisti giapponesi creavano le loro figure e che van Gogh aveva dichiarato d’invidiar loro. E se van Gogh era interessato alla luminosità e alla schiettezza dei giapponesi, l’amico Paul Gauguin (Parigi, 1848 - Atuona, 1903) era affascinato dal colorismo pieno e dai tagli prospettici non convenzionali (almeno per un europeo), com’ebbe modo di dimostrare nella Fête Gloanec, una natura morta eseguita nel 1888 per il compleanno di Marie-Jeanne Gloanec, la locandiera presso la cui pensione il pittore parigino era solito trascorrere i suoi soggiorni a Pont-Aven.

È agl’impressionisti che s’attribuisce il pregio d’aver fatto evolvere il giapponismo, innalzandolo su di un piano più alto rispetto al divertito esotismo dei pittori realisti, e fu Edmond de Goncourt a facilitare il processo (benché il suo approccio al Giappone non fu dissimile rispetto a quello dei collezionisti eclettici), essendo egli al centro d’una rete di rapporti che coinvolgeva mercanti, collezionisti, artisti, letterati. E se gl’impressionisti s’accostarono al Giappone già a partire dagli anni Sessanta (attestandosi tuttavia sul livello della mera citazione), cominciando a riflettere con maggior sostanza a partire dal decennio successivo, fu con gli anni Ottanta che il giapponismo dilagò, un po’ per una maggior consapevolezza, un po’ per il ruolo esercitato dalle Esposizioni Universali e da una costante e crescente apertura del Giappone verso l’Occidente, un po’ perché cominciarono ad attivarsi fenomeni di giapponismo derivato, dal momento che per certi artisti la fonte spesso non erano opere giapponesi, ma opere di conterranei ch’elaboravano gli spunti in arrivo dal Sol Levante (Degas su tutti). Tra i più attratti dal gusto japoniste era Paul Ranson (Limoges, 1861 – Parigi, 1909), che sarebbe stato scherzosamente soprannominato dagli altri nabis “il nabi più giapponista”: i tanti temi ricorrenti dell’arte giapponese (gli animali, le cortigiane, le onde) vengono da Ranson rielaborati in una produzione dai filoni cronologicamente ben distinti da Marc Olivier Ranson Bitker nel saggio dedicato proprio a Ranson in catalogo (un disegno a matita e carboncino su carta, Danseuse à l’eventail, è delineato con la stessa prontezza che animava le stampe giapponesi, ma è risolto in linee più sinuose, che precorrono l’art nouveau: inoltre, è desunto dall’arte giapponese l’utilizzo d’un contorno molto marcato). Il Giappone ispira altresì la produzione d’oggetti di gusto orientale, come ventagli (“per molti impressionisti e postimpressionisti”, scrive in catalogo Tobias Kämpf, “il ventaglio diventa un paradigma del loro operare estetico, enfatizzando il loro orientamento verso le culture dell’Estremo Oriente in generale e del Giappone in particolare”) e paraventi: dei primi sono esposti in mostra numerosi esempî, tra i quali spicca il paesaggio al tramonto d’un giovane Paul Signac (Parigi, 1863 - 1935), che nel 1890 visitò una mostra d’arte giapponese all’Accademia di Belle Arti di Parigi e ne rimase immancabilmente sorpreso, mentre fa parte dei secondi la Promenade des nourrices di Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947), altro nome di primo piano dei japonisants. È poi oltremodo interessante osservare come il giapponismo venga declinato dai pittori simbolisti (su tutti, quelli del gruppo della Rose+Croix, per un avvincente rimando alla mostra su arte e magia del 2018): per loro, scrive Jean-David Jumeau-Lafond in catalogo, l’arte giapponese fornisce, “al di là del puro gioco formale” e “oltre al suo sostrato spirituale”, una dimensione esotica funzionale a “evocare mistero, estraneazione e sorpresa in modo da dare voce alle loro visioni interiori”. Ed è una visione interiore quella cui Alexandre Séon (Chazelles-sur-Lyon, 1855 - Parigi, 1917), esponente tra i più attivi della Rose+Croix, dà forma nell’inedita coppia d’olî su tavola La mer - Rochers dans la mer e La mer. Île de Bréhat. Soir calme, dove la resa del paesaggio riflette una conoscenza dell’arte orientale riletta soprattutto in virtù delle sue valenze immateriali. La mostra assegna un ruolo non secondario alle stampe di Henri Rivière (Parigi, 1864 - Sucy-en-Brie, 1951), che dei francesi fu forse il più fedele a stili e tecniche giapponesi: i suoi paesaggi (come L’entrée du port de Ploumanac’h) abbinano scenarî della Francia settentrionale all’estetica delle stampe d’Hokusai.

|

| Adolfo Belimbau, Momento di riposo (1872; olio su tela, 34,6 x 22,3 cm; Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti)

|

|

| Filadelfo Simi, Bice. Iridescenze della madreperla (1895; olio su tela, 60 x 178 cm; Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti)

|

|

| Antonio Fontanesi, Ingresso di un tempio in Giappone (1878-1880; preparazione a chiaroscuro su tela, 114 x 145 cm; Reggio Emilia, Musei Civici)

|

|

| Claude Monet, Passerelle à Zaandam (1871; olio su tela, 47 x 38 cm; Mâcon, Musée des Ursulines)

|

|

| Vincent van Gogh, Oliviers à Montmajour (1888; inchiostro su carta, 480 x 600 mm; Tournai, Musée des Beaux-Arts)

|

|

| Paul Gauguin, Fête Gloanec (1888; olio su tavola, 36,5 x 52,5 cm; Orléans, Musée des Beaux-Arts)

|

Una teoria d’eleganti vasi di Émile Gallé e d’altri importanti ceramisti conduce il pubblico verso la sezione della rassegna rodigina dedicata a Germania, Austria e Boemia, aperta da Die Japanerin di Hans Makart (Salisburgo, 1840 - Vienna, 1884), una sorta di rivisitazione in chiave orientale della storia di Cleopatra (la tavola era stata concepita assieme ad altri due dipinti raffiguranti il suicidio della regina d’Egitto): morte, eros e fascino orientale si sommano in un dipinto dai forti accenti teatrali e inquieti, dove il Giappone è poco più che un pretesto. Tuttavia, al di là di quest’episodio che va probabilmente letto come un riflesso del richiamo esercitato dal padiglione del Giappone alla Weltausstellung tenutasi a Vienna nel 1873, la ricezione delle novità nipponiche in Germania e nell’impero austro-ungarico fu alquanto tardiva, e questo ritardo, ipotizza Parisi, si può motivare con l’“attitudine poco incline alle ‘rivoluzioni’ degli stessi artisti viennesi”: la Secessione viennese non ebbe “la sua nota distintiva nella ribellione e nella forzosa ricerca della novità tale da allacciarsi senza remore ai principî sostanzialmente diversi che costituviano l’essenza dell’arte giapponese”: di conseguenza, fu solo sul finire del secolo che i modelli di quest’ultima “divennero determinanti per la modulazione stilistica del gusto secessionista con la loro destrutturazione dell’impianto tradizionale contraddistinta dalla ricerca di una nuova relazione tra figura e ambiente e dalle nuove formule decorative”. Se il decorativismo secessionista è ben rappresentato da un’opera come Schwämme (“Funghi”), tessuto disegnato da Koloman Moser (Vienna, 1868 - 1918) e tradotto in cotone, lana e seta dalla manifattura Johan Backhausen & Söhne, dove il gusto per i pattern fitomorfi di derivazione orientale tocca uno dei suoi apici, è già un ricordo nel Sous-bois à Semmering di Carl Otto Czeschka (Vienna, 1878 - Amburgo, 1960), che riduce nei suoi elementi essenziali i boschi delle alpi austriache con un gusto già déco e operando attraverso una tecnica che s’avvale di soli due colori (il verde e il nero) per creare contrasti coi quali l’artista ottiene un effetto che fa sembrara la sua tempera simile a un’incisione. In Gustav Klimt (Vienna, 1862 - 1918) gl’influssi giapponesi si leggono tra le righe, nelle forme stilizzate, nei contorni spessi, nella mai sopita sensualità, mentre diverso è il caso di Emil Orlik (Praga, 1870 - Berlino, 1932), capofila dei giapponisti della Boemia, terra particolarmente recettiva nei confronti dell’arte giapponese in quanto, pur non avendo forti rapporti con l’Oriente come quelli d’altre nazioni, nutriva il desiderio di stare al passo (ne sortì una fitta schiera di giovani artisti in grado d’aggiornarsi anche con esiti sorprendenti): Orlik fu tra gli europei più vicini ai giapponesi, e per studiare al meglio le tecniche di questi ultimi si recò egli stesso in Giappone (fu tra i rarissimi artisti che riuscirono nell’impresa di andarci di persona): da questa sintesi scaturirono opere come il trittico di litografie composto da Der Maler, Der Holzschneider e Der Drucker (“Il pittore”, “L’intagliatore”, “Lo stampatore”), col quale Orlik palesa l’interesse non solo per le pratiche orientali, ma anche per i soggetti egli usi, o come Landschaft mit dem Fuji im Hintergrund (“Paesaggio con il monte Fuji in lontananza”), ispirato a una veduta cara agli incisori giapponesi, e realizzata con grandi campiture piene.

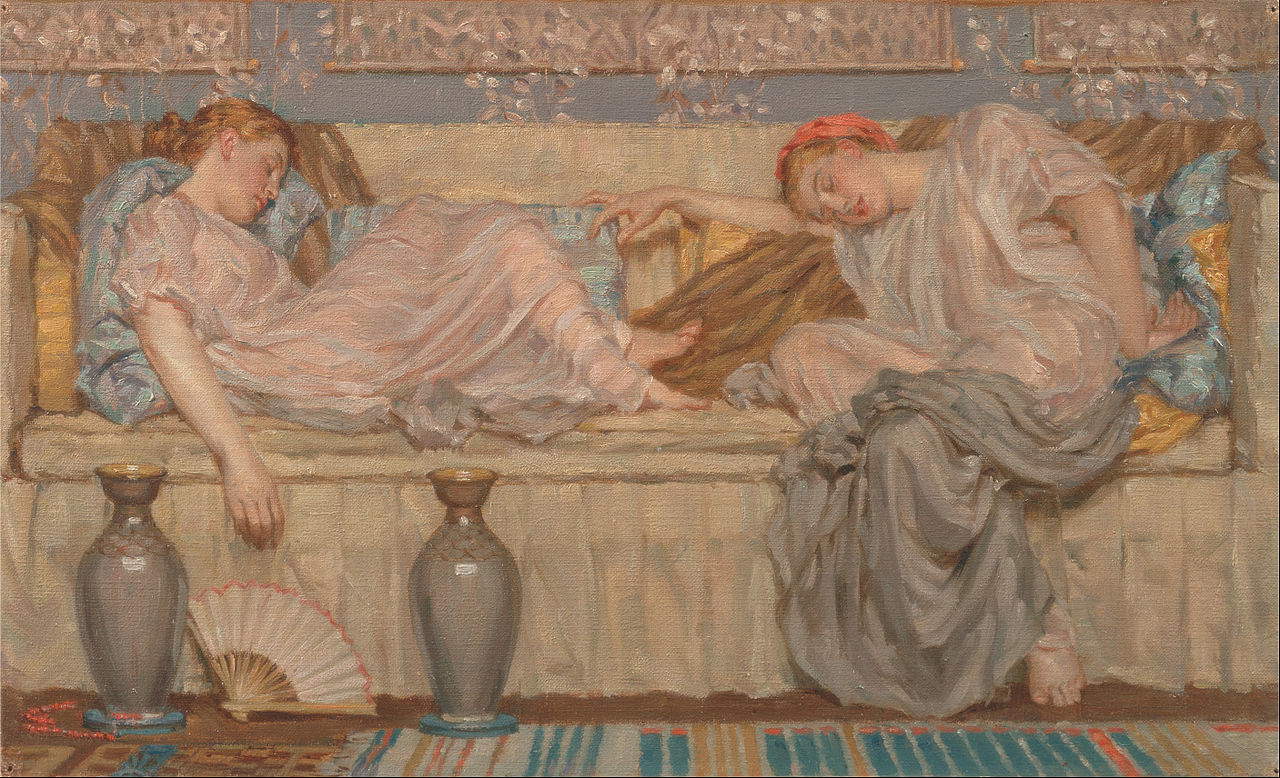

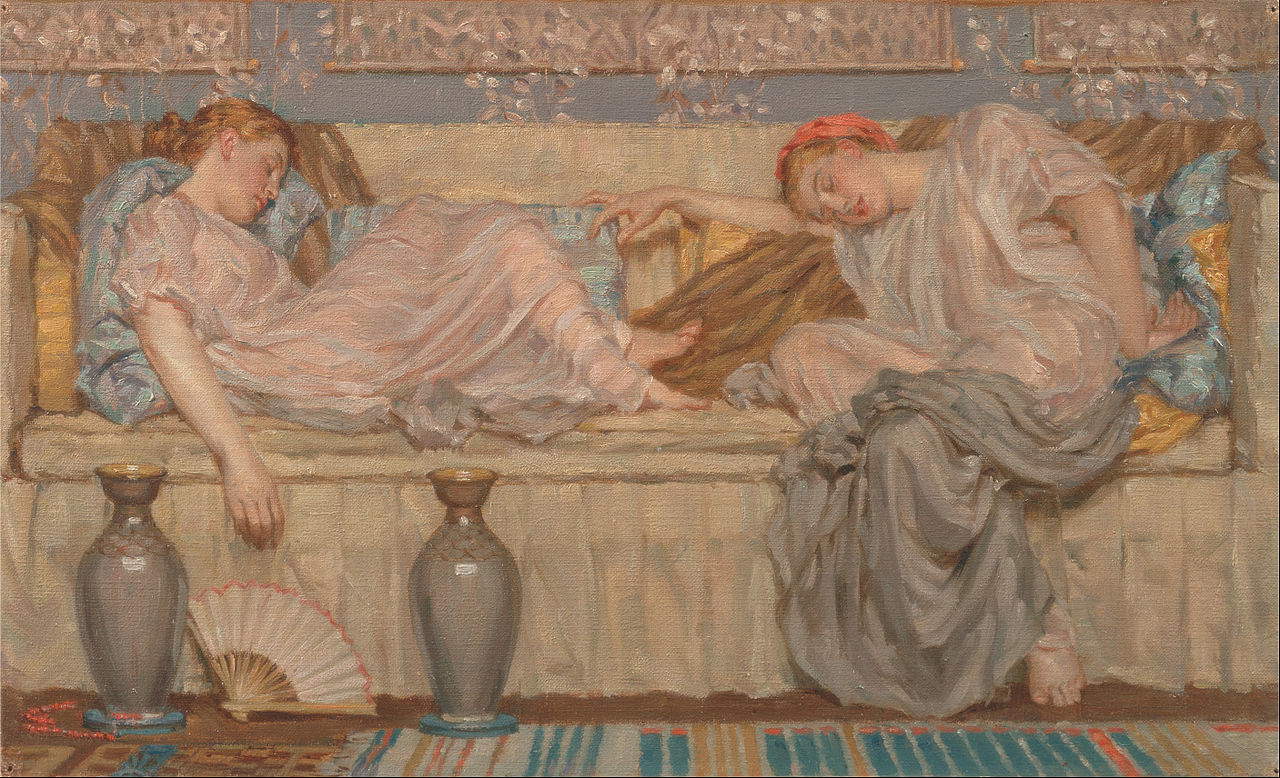

Il giapponismo inglese, cui è votata la sezione seguente (assieme a un saggio in catalogo di Manuel Carrera), attecchì Oltremanica anche grazie al fertile humus dal quale germogliarono il preraffaellitismo e l’Aesthetic Movement: e poiché in Inghilterra l’arte giapponese era più congeniale alle istanze dell’accademia che a quelle dei movimenti d’avanguardia, si verificò l’inverso rispetto a ciò che stava accadendo in Francia. Se dunque nella produzione d’artisti accademici come Albert Joseph Moore (York, 1841 - Londra, 1893) l’elemento giapponese si fonde con l’immaginario classicheggiante del pittore al fine d’accentuare la fantasiosa eccentricità narrativa delle scene (si guardi a come, in Beads, Grecia antica e Giappone riescono a trovare una bizzarra, insolita sintesi), occorre attendere un pittore in contatto con la Francia quale James Abbott McNeill Whistler (Lowell, 1834 - Londra, 1903) per trovare uno dei pochi artisti attivi nel Regno Unito capaci di cogliere nel profondo certi motivi dell’arte giapponese: Carrera individua gli elementi peculiari del Whistler giapponese nelle prospettive schiacciate, nell’ambientazione essenziale “spesso ridotta a uno sfondo monocromo”, “nella scelta di far occupare alla figura la quasi interezza della tela”, nell’idea di “incentrare il senso dei dipinti sull’accordo armonico di due o più toni” (un’opera come The Thames rivela un’evidente vicinanza alle stampe ukiyo-e di Hokusai e Hiroshige: per taglio compositivo, inquadratura, scelte iconografiche).

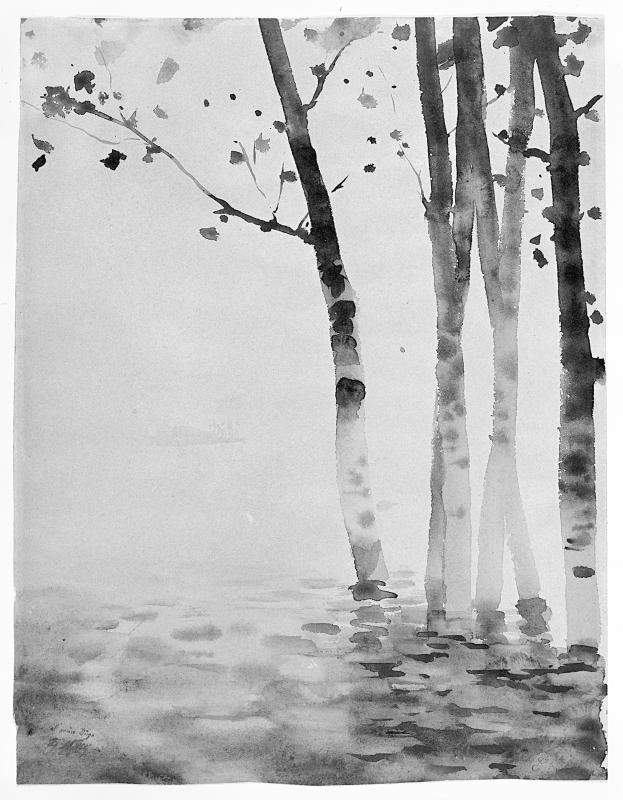

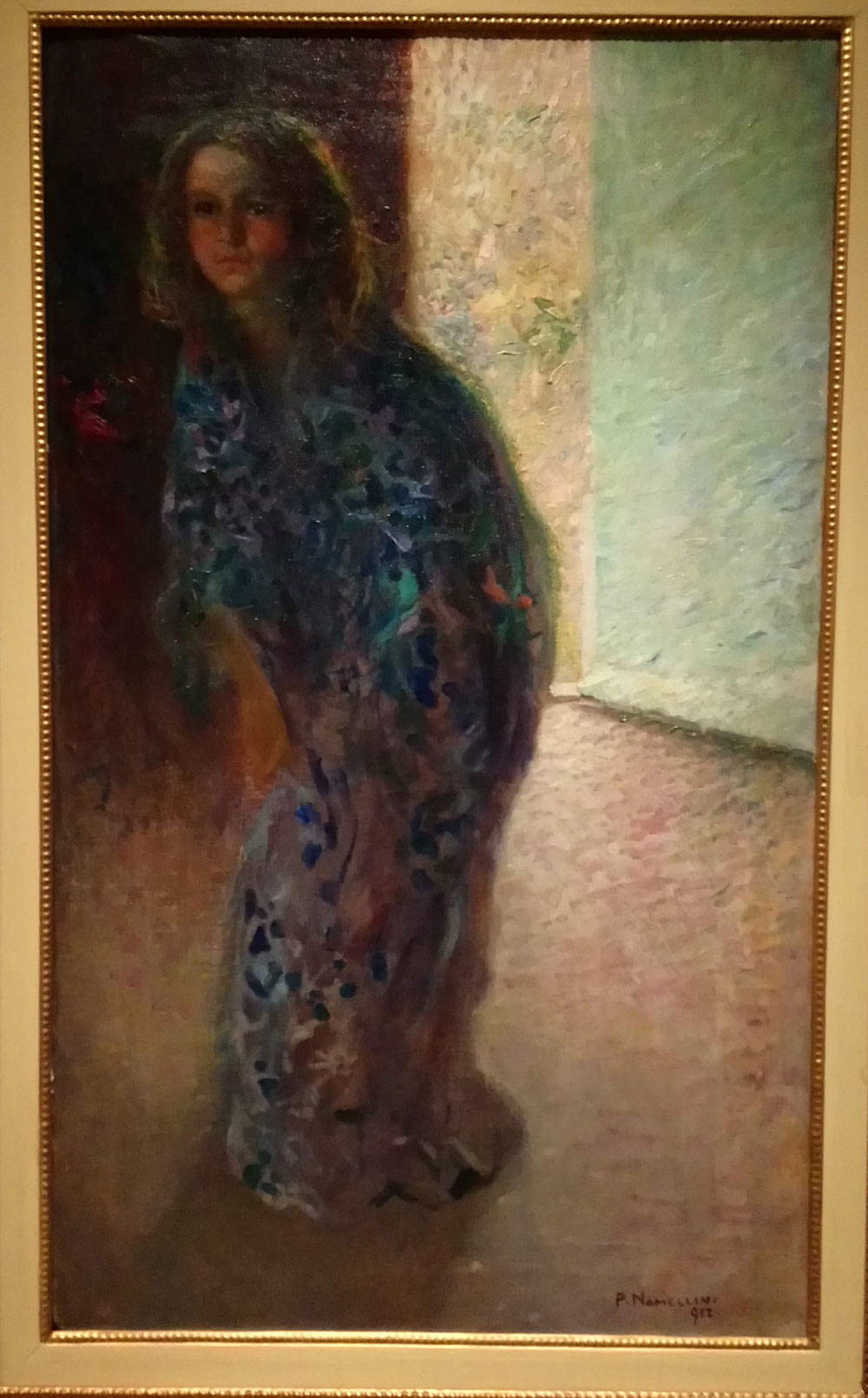

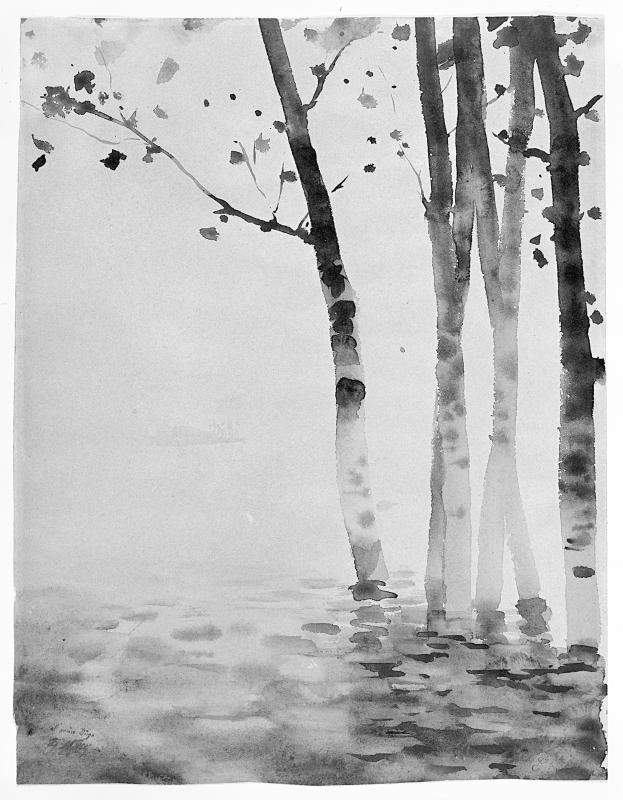

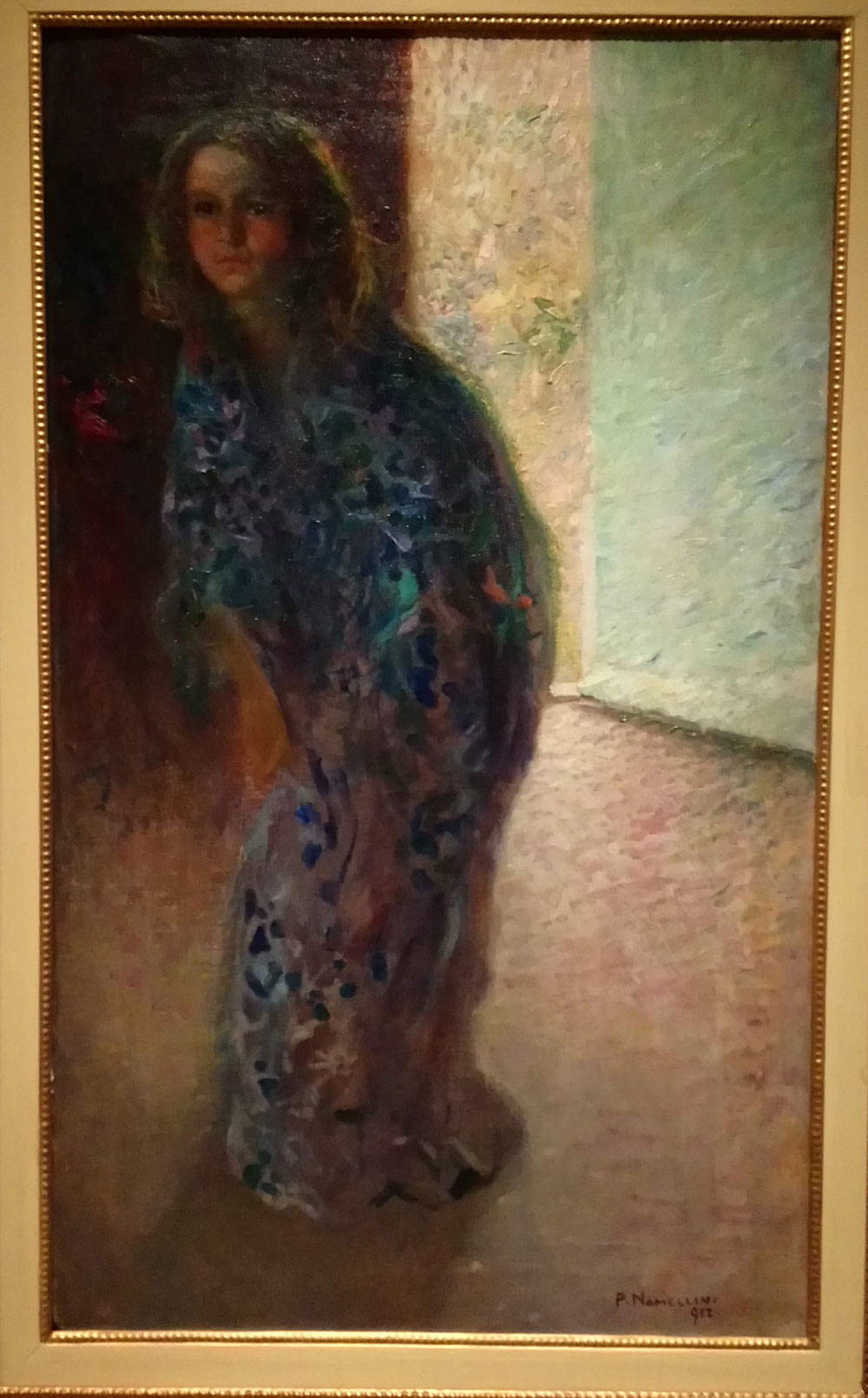

Dopo due sale finalmente dedicate all’arte giapponese che ispirò gli artisti europei (si susseguono xilografie, volumi illustrati, rotoli, sculture e sculturine, else di spada, vasellame, coppe) e una sui “prestiti” del giapponismo alla pubblicità e all’editoria (compaiono le affiches di Henri de Toulouse-Lautrec, altra figura chiave), s’arriva alla conclusione, e si riprende da dove la mostra aveva cominciato: la ricezione dell’arte giapponese in Italia. Scrive Parisi che “seppure lontano dai grandi circuiti internazionali, il Giapponismo italiano ebbe comunque modo di svilupparsi con la stessa diversificazione tra Japonaiserie e Japonisme che aveva accompagnato le fasi evolutive di questo gusto a livello internazionale”. Non mancano, anche al termine del percorso, giapponeserie di maniera come la gru attribuita a Umberto Bellotto, imitazione delle omologhe sculture d’importazione che tanto piacevano ai borghesi fin de siècle (uno di questi oggetti è descritto anche ne Il Piacere), ma il percorso, nelle battute finali, si concentra sugli esiti più innovativi dell’arte italiana, a cominciare da quelli toccati da Giuseppe De Nittis (Barletta, 1846 - Saint-Germain-en-Laye, 1884), primo artista a condurre una meditazione seria e ponderata sulle pratiche giapponesi: la sua Lezione di pattinaggio, con visuale rialzata, forte riduzione della gamma cromatica, le figure di sinistra che occupano la superficie del dipinto quasi per intero, dimostra che l’artista ha già assimilato le xilografie di Hiroshige, e forse ancor più vicino alla grafica giapponese è l’evocativo acquerello Pioppi nell’acqua, che cerca di restituire non soltanto l’estensione del paesaggio secondo le modalità tipiche della stampa ukiyo-e, ma anche l’atmosfera ovattata attraverso una tecnica simile al tarashikomi, che consisteva nell’applicare un secondo strato di pittura quando il primo non è ancora asciutto, allo scopo di dar vita a sfumature casuali. A De Nittis s’ascrive anche il merito d’aver avvicinato all’arte giapponese l’abruzzese Francesco Paolo Michetti (Tocco da Casauria, 1851 - Francavilla al Mare, 1929), presente a Rovigo con La raccolta delle zucche, dove il taglio prospettico e la resa dei vegetali (che stupirono anche l’amico D’Annunzio) rimandano, ancora, alle stampe giapponesi. Un Giappone ch’è insieme interiore e decorativo è invece quello alla base dei paesaggi di Vittore Grubicy de Dragon (Milano, 1851 - 1920), per tramite del quale l’interesse per il lontano Oriente sarebbe arrivato a Segantini. La chiusura della mostra è affidata alle declinazioni giapponiste dei primi del Novecento: tolta l’eccezione di Galileo Chini (Firenze, 1873 - 1956), capace d’una nuova fusione tra liberty e Giappone (si guardi il suo Paravento con Damigelle di Numidia), per gli altri artisti gli elementi nipponici tornarono a esser buoni soprattutto in chiave scenografica, come s’evince da certi manifesti pubblicitarî dell’epoca, a cominciare da quello per gli abbonamenti al Corriere della Sera ideato da Vespasiano Bignami (propongono invece formule più originali artisti come Adolf Hohenstein o Marcello Dudovic), o da diverse prove pittoriche, come la Bambina in kimono di un grande artista quale Plinio Nomellini (Livorno, 1866 - Firenze, 1943), dipinto nel quale l’abbigliamento tradizionale rappresenta niente più che un occasionale accesso d’esotismo orientaleggiante.

|

| Hans Makart, Die Japanerin (1875; olio su pannello in legno di mogano, 141,5 x 92,5 cm; Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum)

|

|

| Gustav Klimt, Donna sdraiata sulla destra (1916-1917; matita su carta, 316 x 493 mm; Vienna, Galerie Sylvie Kovacek, Spiegelgasse)

|

|

| Emil Orlik, Landschaft mit dem Fuji im Hintergrund (1908; olio su tela, 120,5 x 154 cm; Monaco di Baviera, Daxer & Marschall Gallery)

|

|

| Albert Joseph Moore, Beads (1875; olio su tela, 29,8 x 51,6 cm; Edimburgo, National Gallery of Scotland)

|

|

| Giuseppe De Nittis, Lezione di pattinaggio (1875 circa; olio su tela, 54 x 73,7 cm; Milano, Galleria d’Arte Le Pleiadi)

|

|

| Giuseppe De Nittis, Pioppi nell’acqua (1878 circa; acquerello nero su carta bianca ingiallita, 326 x 251 mm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe)

|

|

| Francesco Paolo Michetti, La raccolta delle zucche (1873; olio su tela, 78 x 98 cm; Napoli, Collezione privata)

|

|

| Vittore Grubicy de Dragon, Trittico. Ai laghi o Contralto e due bassi, Sera Mattino d’inverno, Miazzina. Sera d’estate a Fiume Latte (1889-1919; olio su tela, 32 x 25, 36 x 45, 32 x 25 cm; Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| Galileo Chini, Onde, damigelle di Numidia e scorfano (1910-1915 circa; paravento a quattro pannelli, olio su tavola, 200 x 240 cm; Pisa, Palazzo Blu)

|

|

| Plinio Nomellini, Bambina in kimono (1912; olio su tela, 100 x 60 cm; Collezione privata)

|

La spinta delle avanguardie, i radicali cambiamenti subiti dal gusto e dal collezionismo dopo gli stravolgimenti economici che seguirono il primo conflitto mondiale, il naturale esaurirsi della moda per tutto ciò che arrivava dall’Oriente, il fatto che l’arte giapponese, a una cinquantina d’anni dalla sua “scoperta”, non rappresentava più una novità, e la progressiva occidentalizzazione degli artisti nipponici contro la quale un D’Annunzio ventiduenne già si scagliava nel succitato articolo per La Tribuna (peraltro preconizzando tempi duri per i bibeloteurs, dal momento che l’elevata richiesta d’oggettistica giapponese avrebbe provocato impennate dei prezzi), furono tra i motivi che condussero l’onda giapponista ad affievolirsi sempre più. Cala così il sipario sul racconto d’una mostra che, beninteso, non è la prima dedicata al tema, ma che ha il pregio di fornire al pubblico (e peraltro senza trascurare la presenza di qualche interessante inedito) una veduta d’insieme sulle varie flessioni cui il giapponismo andò incontro nelle varie aree d’Europa, sostenuta da un ricco catalogo che ne sonda gli aspetti principali (oltre all’introduzione di Parisi e ai contributi di Jumeau-Lafond, Ranson Bitker, Carrera e Finazzi di cui s’è fatta menzione, i lettori vi troveranno un sunto di Rossella Menegazzo sulla produzione artistica nel Giappone d’epoca Edo e Meiji, un saggio di Marco Fagioli sui rapporti tra impressionismo e Japonisme, una veduta di Giovanni Fanelli sul giapponismo nell’illustrazione simbolista, e uno scritto di Anna Villari sui debiti della cartellonistica verso il Giappone).

A Palazzo Roverella, Parisi ha ordinato una mostra colta (cui, per fortuna, non preme evidenziare la presenza dei soliti grandi nomi, che pure non mancano) e contraddistinta da un percorso di qualità, fondato su di un approccio antologico, che comporta tagli (un esempio su tutti: Telemaco Signorini), ma ch’è teso a far risaltare le anime dei vari paesi che recepirono ed elaborarono il giapponismo (e sempre tenendo presente che il ruolo dell’Italia non fu marginale), con una selezione estremamente varia, esattamente come varia e tutt’altro che organica fu la risposta al giapponismo: il taglio curatoriale scelto per la rassegna rende benissimo quest’idea. Una mostra che, infine, sottolinea segnatamente i caratteri estetici del giapponismo, più che quelli filosofici o politici (dei quali comunque il catalogo in certa misura dà conto): e questo per il fatto che il giapponismo fu anzitutto una rivoluzione estetica, motivata per lo più da ragioni estetiche, nell’epoca dell’avvento della macchina fotografica, che avrebbe radicalmente mutato le esigenze degli artisti e il loro stesso approccio nei confronti del loro mestiere, delle loro motivazioni, delle loro aspirazioni.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).