Avanguardie da Philadelphia a Pisa. Pregi e limiti della mostra di Palazzo Blu

Quando e come inizi la storia dell’arte contemporanea è un quesito che presenta non poche ambiguità. In ambito accademico, secondo convenzioni piuttosto diffuse, la si fa coincidere in concomitanza con le periodizzazioni storiografiche che situano le origini dell’era contemporanea con la Rivoluzione francese. Pensare però a un quadro come il Marat assassinato di Jacques-Louis David nella stessa partizione temporale che vede l’Orinatoio di Duchamp o persino la Nona ora di Cattelan pone più di un dubbio. Per tale motivo, questo ordinamento viene non di rado criticato, e di tanto in tanto si propongono varie riorganizzazioni. C’è chi vorrebbe far risalire l’arte contemporanea alla metà del XIX secolo con l’apparizione di Courbet e dei realisti, mentre c’è chi preferisce attendere l’entrata in scena del movimento impressionista. Altri ancora, forse in maniera più convincente, come ad esempio Renato Barilli, vedono nella compagine francese una continuità con i movimenti artistici precedenti e propendono per riconoscere in Cézanne il padre della contemporaneità, e nelle Avanguardie i figli che si inerpicarono per primi su questa strada. Seguendo questa teoria, è quindi il XX secolo a salutare l’arte contemporanea (ad eccezione di Cézanne che si muove solitario nei decenni prima), un’istanza che non nasce “per via evolutiva dall’arte dell’Ottocento”, come sosteneva Mario De Micheli, ma al contrario “da una rottura dei valori ottocenteschi”, ponendo fine quindi al processo di progressione artistica battezzato dalla celebre parabola vasariana.

Secondo Argan infatti, l’Avanguardia è un movimento che investe nell’arte un interesse ideologico e “prepara ed annuncia un radicale rivolgimento della cultura e del costume, negando in blocco tutto il passato e sostituendo alla ricerca metodica un’audace sperimentazione nell’ordine stilistico e tecnico”. Si potrebbe obiettare, e a giusta ragione, che anche nel termine “avanguardia” sia insita una certa ambiguità, poiché se è vero che taluni movimenti che la compongono si stagliano, quantomeno nelle dichiarazioni, in aperto contrasto con l’arte che li ha preceduti, nessuno ha potuto fare a meno di partire dalle esperienze pregresse, anche se in forme e misure diverse. Ciononostante, la deliberata conflittualità che questi artisti ostentano contro canoni e convenzioni, e l’ostinazione e la smodata prolificità con cui sperimentano nuove modalità di espressione, caratterizzano quei movimenti che nei primi decenni del XX secolo decidono di portare avanti una battaglia “in prima linea”, guadagnandosi il ruolo di innovatori e indicando una strada che avrebbe avuto gigantesche ripercussioni per tutta l’arte da lì a venire. Ed è a Pisa, presso Palazzo Blu, che le opere di alcuni di quei protagonisti sono esposte dal 28 settembre fino al 7 aprile 2024 presso la mostra Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art.

Sono infatti poco più di quaranta le opere, in gran parte pittoriche, che sono arrivate dall’importante museo degli Stati Uniti, l’austero tempio neoclassico che vanta una collezione di oltre 225.000 pezzi, di cui più di 12.000 in esposizione. Questa istituzione domina la metropoli americana dall’alto di quella scalinata divenuta iconica anche grazie ai celebri film di Rocky Balboa. Lo stesso pugile al termine del capitolo V della saga si spinge all’interno del museo che fino a quel momento aveva ignorato, grazie alle esortazioni del figlio: “non è mai troppo tardi per imparare, vedrai Picasso ti piacerà”. Proprio con Autoritratto con tavolozza del pittore spagnolo inizia l’esperienza di visita a Pisa, che si attesta come un itinerario strettamente cronologico.

L’opera, realizzata nel 1906, si pone come un esplicito omaggio a Paul Cézanne, fu dipinta infatti poco tempo dopo la morte del maestro di Aix-en-Provence, avvenuta il 23 ottobre, peraltro confrontandosi con un suo dipinto dal medesimo tema, come a voler esternare la volontà di Pablo Picasso di farsi erede della sua esperienza. La sintesi formale del dipinto va a vantaggio dell’esaltazione della monumentalità della figura, denotando soluzioni compositive desunte anche dall’arte primitiva, in una direzione che di lì a poco sarebbe stata declinata nella sua più compiuta espressione nel quadro simbolo che battezza il movimento cubista, Les demoiselles d’Avignon.

L’avventura cubista è senz’altro quella più rappresentata dai brani in mostra, e forse l’unica in maniera soddisfacente, benché non vi sia alcun intento di periodizzarla o analizzarla. Si va dalla sua applicazione in una direzione appena accennata, come nell’architettura ancora prospettica della chiesa gotica del dipinto Saint-Séverin di Robert Delaunay, o in quel compromesso piuttosto ruffiano di Jean Metzinger ne L’ora del tè, che non a caso fu accolto come “Monna Lisa del Cubismo”, poiché la solida figura femminile è ben riconoscibile, lisciando così il gusto del pubblico. Continuando si trovano dipinti ben più ortodossi, tra cui Uomo con violino di Picasso, che mostra già alcune delle declinazioni più estreme del cubismo analitico, dove la figura umana si riconosce a malapena, decostruita in innumerevoli sezioni; e Cesta di Pesci di Georges Braque, l’artista che maggiormente insieme allo spagnolo sperimentò la portata d’azione del cubismo, che in questa natura morta presenta il soggetto come sfaccettato in molteplici visioni, mentre luci e ombre sono distribuite senza la ricerca di nessun naturalismo, bensì orientandosi verso un trattamento astratto. Si dirada invece la complessità delle geometrie e la tavolozza diviene sempre più brillante nei saggi di Juan Gris, mentre i volumi scomposti si fanno scultura, nei bronzi del lituano Jacques Lipchitz.

La linfa del cubismo servì anche ad alimentare operazioni, che si discostarono dall’algido piglio analitico, come nel dipinto Yvonne e Magdeleine ridotte a brandelli di Marchel Duchamp. Il pittore, tra i protagonisti dell’arte Dada e tra gli artisti più influenti della storia, si servì della scomposizione cubista per frammentare l’immagine delle sorelle, in un dipinto che però si fa grottesco e caricaturale, in anticipo su certi esiti surrealisti. Ma del resto il geniale pittore francese in tutta la sua vita fu un precursore dei tempi e così nel Ritratto della madre di Gustave Candel dipinto tra 1911 e 12, delineò con piglio realistico la sommità del volto e del corpo di una vecchia signora che si innesta su un piedistallo, in un’opera certo espressionista, ma che sembra già conoscere i celebri manichini della metafisica e quel gusto del nonsense del surrealismo. La Macinatrice di cioccolato (n1), dipinta nel 1913, mostra un saggio pittorico di gelido tecnicismo, quasi fosse un progetto meccanico, illustrando lo strumento che catturò l’attenzione dell’artista nella vetrina di una pasticceria; nell’opera volle includere anche un inserto prestampato in pelle con il titolo della macchina, dando vita così a una prima sperimentazione di quei ready-made, intrusione nel mondo dell’arte di oggetti reali i quali senza subire alcuna modifica rivendicano il titolo di capolavori, che avrebbero cambiato per sempre il corso della storia dell’arte.

Dopo l’acme che si incontra con i quadri di Duchamp pare tutto un po’ più tiepido: non fraintendiamoci, ci sono altri capolavori, ma sono comunque opere più stereotipate, dove certo si riconosce la cifra più tipica degli avanguardisti, ma niente di particolarmente sorprendente. E anche l’asettica organizzazione delle sale non pare granché valorizzarle. Forse il confronto più interessante si consuma nella piccola sezione “Tradizioni millenarie o novità rivoluzionarie?”, dove al dipinto Purim di Marc Chagall con rimandi alla cultura ebraica ma anche alle tradizioni popolari russe fa da controcanto Il tipografo di Fernand Léger: inno non solo alla modernità del mondo del lavoro, ma anche della pittura, ancora smaccatamente cubista, e della grafica.

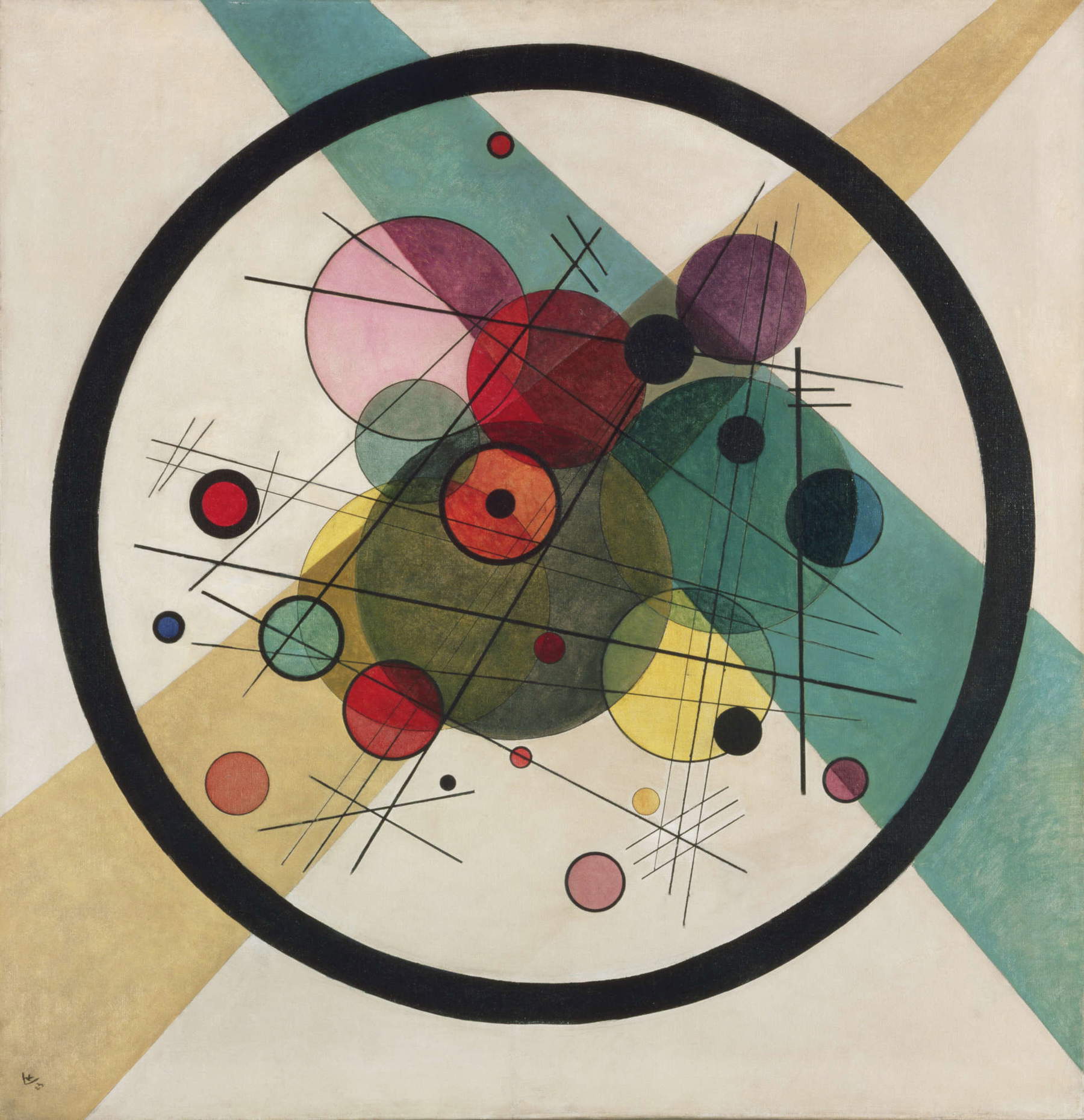

Il capitolo successivo della mostra presenta le ricerche verso l’astrazione, e la scarna stanza è dominata da Cerchi in un cerchio di Kandinsky, opera di cui lo stesso pittore russo scrisse: “è il primo mio quadro a portare in primo piano il tema dei cerchi”. Qui, una galassia di forme e di colori interagiscono in una composizione lirica. In questa sezione sono presenti anche le belle teste di Alexej von Jawlensky, dove attraverso il colore e pochi segni grafici, il pittore sonda le derive spirituali della pittura; si trovano inoltre un quadro in bilico tra futurismo e cubismo di Lyonel Feininger e un dipinto di Léger, che il dogmatico allestimento cronologico ha disposto qui, anche se di astratto ha ben poco. Ed è solo la cronologia ad avvalorare la sezione successiva che pone accanto Max Ernst e le sue opere surrealiste, ai fiabeschi dipinti di Marie Laurencin, alle poetiche composizioni bagnate di calda luce mediterranea di Henri Matisse, comunque tra i dipinti più belli in mostra.

Al piano superiore, la selezione dei Surrealisti, la compagine che aprì la porta dell’inconscio e dell’onirico all’arte, è anticipata da quel divoratore dell’arte contemporanea che è Picasso, l’artista che è riuscito lungo tutta la sua vita a mettere a profitto influssi diversi, in una personalissima visione, raggiungendo risultati sempre sorprendenti, come in Bagnante, progetto per un monumento. In questa tela lo spagnolo associa oggetti casuali, rispondendo alla poetica surrealista, ma con forme ancora memori del cubismo. Tra i surrealisti, l’ultima vera Avanguardia del primo Novecento, in mostra sono presenti Joan Miró, con i suoi immaginifici alfabeti; le energie primigenie eternate da Paul Klee, André Masson e Hans Arp, che evocano figure biomorfe, come quelle che popolano anche l’universo quasi da fondale marino di Yves Tanguy, e che ricordano Bosch. Tra le intrusioni si segnala invece il solito Braque e le astrazioni geometriche di Jean Hélion.

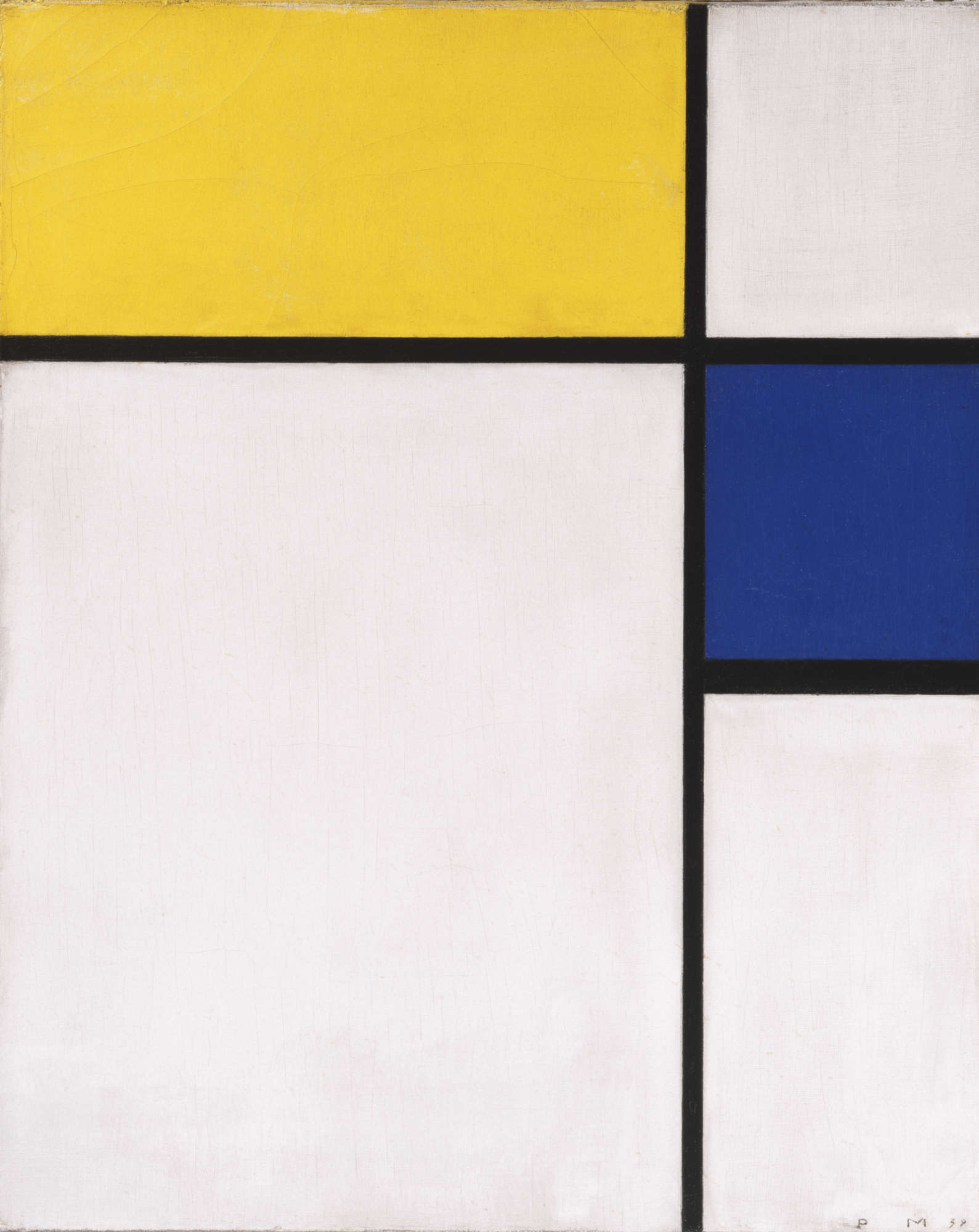

Le opere che concludono la mostra sono quelle realizzate negli anni che precedono la Seconda guerra mondiale, con la quale praticamente l’esperienza delle Avanguardie si esaurisce. Tra queste, figurano due composizioni di Piet Mondrian, l’artista che fondò la corrente dello stile neoplastico, con cui svincolò la pittura da qualsiasi elemento legato al mondo naturale, costruendo le sue opere su tre elementi cardine: la linea, il piano e il colore (limitato a quelli primari e quelli neutri). Le sue opere aspirano verso una continua ricerca di equilibrio, quasi come se il pittore trovasse il peso specifico di ogni colore e lo riuscisse a bilanciare nelle sue solide rette. “Un blu non pesa forse due volte un giallo?”, sembra suggerire il pittore. Va purtroppo notato che la forza delle sue opere oggi risulta in parte compromessa se vista da vicino, poiché la compattezza dei suoi bianchi in particolar modo, ma anche degli altri colori, è venuta meno, il pigmento invecchiando si è scolorito e ingrigito, e la trama del supporto emerge, di fatto alterando quelle minuziose proporzioni che tanto avevano impegnato il pittore olandese.

Le ultime due opere che troviamo sono una scultura di Lipchitz, non più cubista ma che sembra debitrice del celebre dipinto di Picasso Due donne che corrono sulla spiaggia, e un crocifisso di Chagall. I due artisti ebrei, e con loro tantissimi altri, furono costretti a scappare dalle atrocità del Nazismo, disperdendo alcune delle migliori energie d’Europa, e cambiando ben presto le coordinate dell’arte, che vide spostare il proprio epicentro da Parigi a New York, decretando così la fortuna dell’arte oltreoceano.

La mostra di Palazzo Blu si attesta come un evento certo gradevole ma che non regge il confronto con le ultime grandi mostre che l’istituzione pisana ha inanellato. La selezione di opere non si rivela certo sufficiente per esaurire un discorso così complesso come quello delle Avanguardie, che risulta infatti monco, privato di alcune delle esperienze più interessanti, come il Futurismo e il Dada per fare un esempio. Inoltre, il rigido criterio cronologico coniugato alla volontà però di dividere le sezioni per movimenti artistici fa emergere queste lacune ed evidenzia alcune inspiegabili semplificazioni. Sarebbe stato forse meglio svincolarsi dall’ordine temporale, per costruire invece nuclei tematici come accade ad esempio nel solo confronto tra Chagall e Léger.

Va invece segnalato positivamente, che stavolta, lo spazio di visita che si offre al visitatore è più piacevole del solito, poiché gli intricati e non ampi spazi del palazzo pisano sono meno affastellati, con un rado allestimento curato da Cesare e Carlotta Mari, e rendono il display delle opere gradevole, valorizzato anche dalle scelte grafiche che connotano le sezioni, vivaci ma di buon gusto. Insomma, una mostra che certo non dispiace aver visto, anche grazie a una decina di capolavori assoluti, ma nel caso si fosse persa forse non avremmo avuto grandi rimpianti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea, alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio.