Continuando a riscoprire Anselmo Bucci. La significativa mostra del Vittoriale

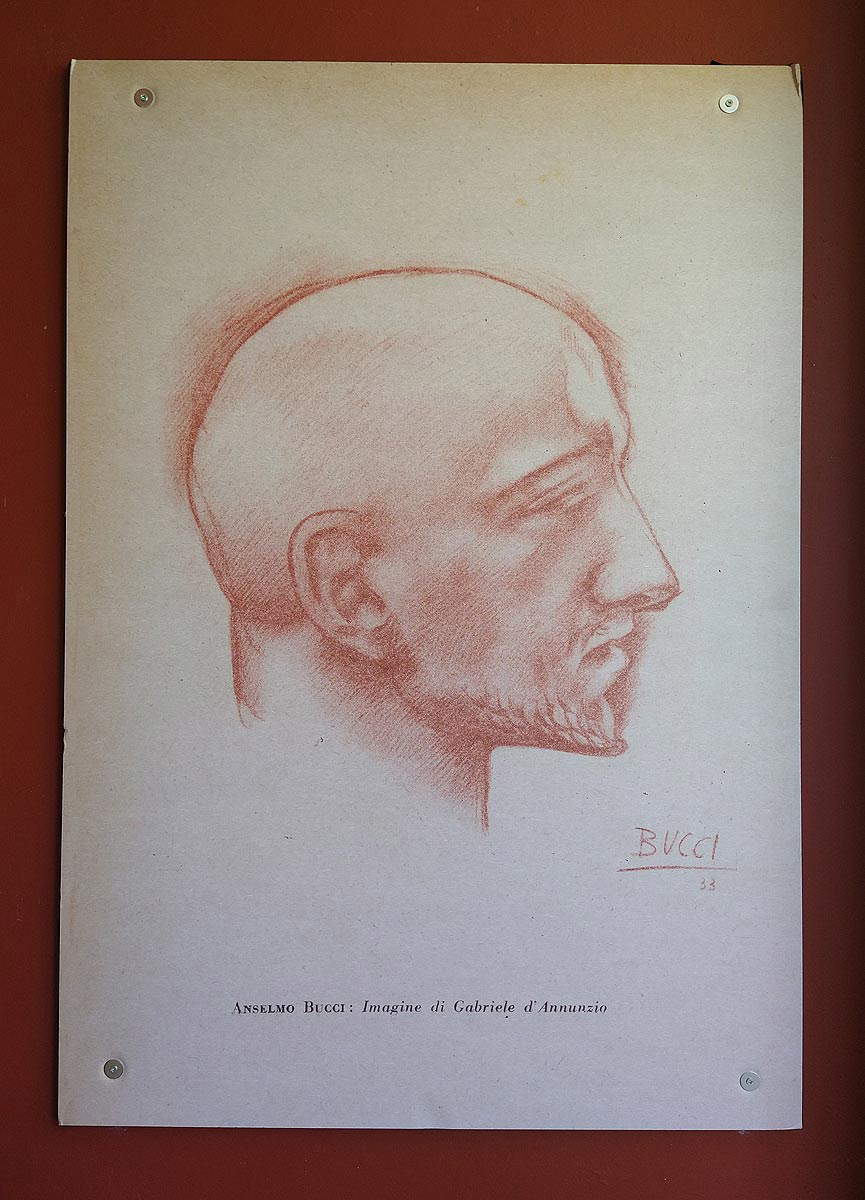

Un volumetto pubblicato nel 1943 serba la memoria sbiadita della visita che Anselmo Bucci riservò al Vittoriale dieci anni avanti: lo diede alle stampe Giorgio Nicodemi, storico dell’arte, infaticabile collaboratore di Emporium, legato a Gabriele d’Annunzio da una solida amicizia e da un lungo e intenso rapporto epistolare. S’intitolava Testimonianze per la vita inimitabile di Gabriele d’Annunzio e accoglieva disegni di Guido Cadorin, che del Vate fu tra gli artisti preferiti, tanto da ricevere dal poeta l’incarico di decorare la stanza del lebbroso, ovvero l’ambiente più intimo e raccolto del Vittoriale, e dello stesso Bucci, che contribuiva con un’immagine di D’Annunzio, un ritratto di Eleonora Duse, una riproduzione della statua della Vittoria di Napoleone Martinuzzi sistemata sopra una delle colonnine dell’Arengo (Et haec spinas amat Victoria), e un’allegoria dello stesso Vittoriale. Al di là degli appunti che Bucci tracciò sul suo taccuino aggirandosi per la dimora di Gardone Riviera, nessun’altra evidenza ci consente d’esplorare più nel profondo eventuali, ulteriori legami tra il poeta e il pittore. Il direttore d’orchestra Adriano Lualdi, altro personaggio che conosceva bene D’Annunzio, in un convegno dichiarò di non avere idea di quanto il Vate fosse recettivo nei riguardi della pittura, ma il solo fatto d’aver “scelto a collaboratori” Cadorin e Bucci al Vittoriale poteva esser ritenuto un “fatto sintomatico eloquentissimo”.

Bucci ebbe dunque modo di collaborare in maniera più continua e stretta con D’Annunzio, se Lualdi lo paragonava a Cadorin che certo ebbe un ruolo tutt’altro che secondario nel progettare gli apparati del Vittoriale? Per ora, possiamo contentarci di vederlo tornare sulle rive del lago di Garda: la mostra Anselmo Bucci. Ritorno al Vittoriale, che la casa di D’Annunzio accoglie fino al 21 settembre, rievoca la visita dell’estate del 1933 per portare un significativo nucleo di Bucci negli spazî di Villa Mirabella, l’edificio dei primi del Novecento ai margini del parco che D’Annunzio acquistò nel 1924 per farne dapprima una foresteria e poi residenza di sua moglie, Maria Hardouin di Gallese. La mostra, ch’è curata dal presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, coadiuvato da Elena Pontiggia e Matteo Maria Mapelli e con un comitato scientifico che, oltre allo stesso Mapelli, include i nomi di Valentino Rubetti e Angelo Rampini, si propone fin da subito come tentativo di ricollocazione critica dell’opera di Bucci. Per adoperare le parole dello stesso Guerri, Bucci “merita di ritrovare il posto che gli spetta tra i grandi del Novecento” e di conseguenza “il Vittoriale degli Italiani è fiero di contribuire a questa impresa”.

Non sussistono grossi dubbî sul fatto che Anselmo Bucci sia estremamente sottorappresentato nelle collezioni pubbliche del nostro paese: molti tra i suoi capi d’opera sono sparsi tra raccolte private, e i nuclei più importanti d’opere visibili sono divisi tra la natia Fossombrone (ma anche qui il merito è d’un collezionista particolare, Giuseppe Cesarini, che donò al Comune la sua abitazione, dov’eran conservate diverse opere dell’artista marchigiano) e le collezioni civiche di Monza, la città dove Bucci trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. Anselmo Bucci è rimasto sostanzialmente dimenticato per decennî: sarà sufficiente ricordare che dalla data della sua scomparsa sarebbero passati quasi cinquant’anni prima che il pubblico potesse aver occasione di visitare una mostra dedicata al suo lavoro, tolte naturalmente le comunque poche rassegne di respiro locale. E poche anche le collettive in cui siano stati proposti suoi dipinti. Si potrebbe motivare quest’oblio rammentando la damnatio memoriae nella quale incorsero molti artisti più o meno vicini al fascismo, ma si potrebbero trovare le ragioni della mancanza d’attenzione nei suoi confronti anche nella sua stessa arte, data la sua indole a soffermarsi poco sui risultati acquisiti: lo avevano soprannominato il “pittore volante” per la sua propensione a non piantare radici in un luogo, e lui aveva usato quel nomignolo come titolo della sua autobiografia, pubblicata nel 1930 e apprezzata al punto da valergli la vittoria alla prima edizione del Premio Viareggio. E un’altra ragione potrebbe essere individuata nel volontario isolamento in cui si ritirò nel dopoguerra, data la distanza siderale che lo allontanava da entrambi gli schieramenti della diatriba astratto-figurativa che s’era imposta in quegli anni.

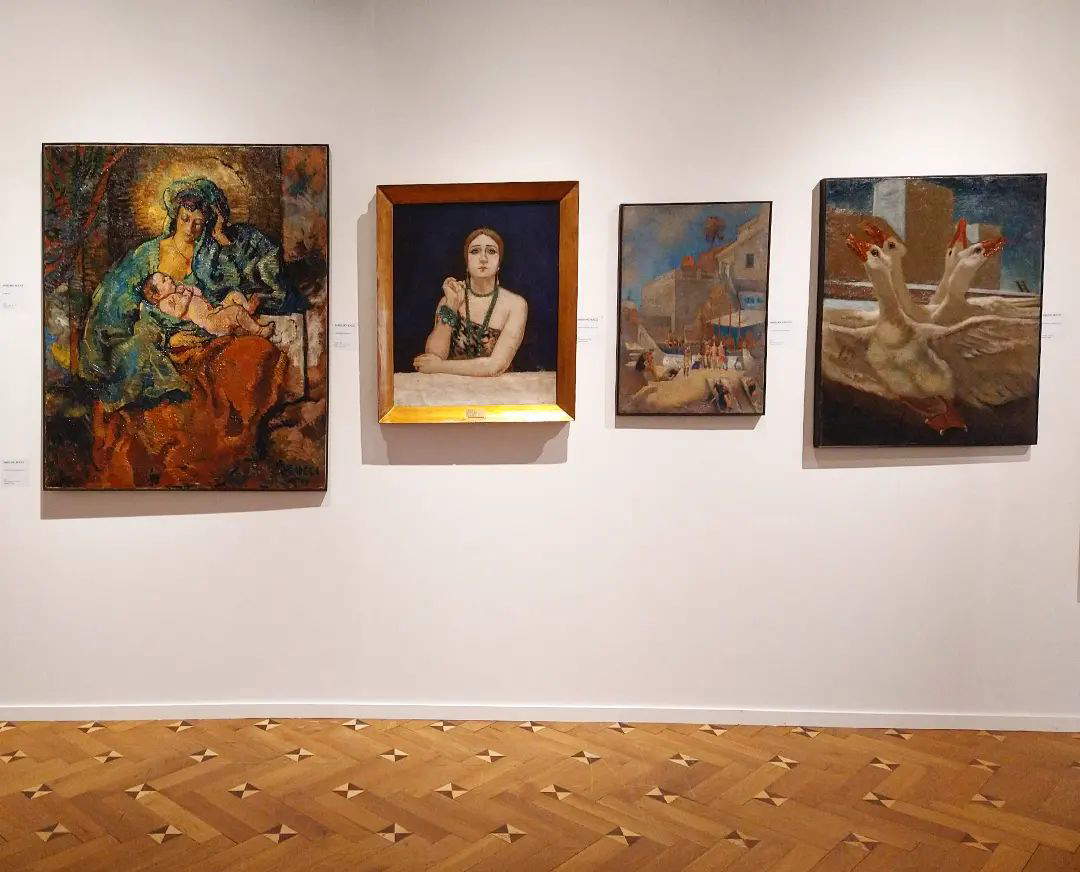

Naturale, dunque, che capiti raramente d’imbattersi in un’opera di Bucci in un museo pubblico, stante la scarsa considerazione riservata a questo pittore, che fu tuttavia l’anima più originale, irrequieta, versatile e ironica del gruppo Novecento (fu lui, peraltro, a inventare il nome del movimento tenuto a battesimo da Margherita Sarfatti), e stanti anche le politiche d’acquisizione dei musei pubblici italiani dal dopoguerra, notoriamente poco accorte nei riguardi dell’arte contemporanea e dell’arte del Novecento, come se le vicende delle arti in Italia si fossero chiuse dopo il romanticismo. Eppure, già nel 2003, a margine d’una delle prime ricognizioni sull’arte di Bucci, una studiosa come Rossana Bossaglia s’era premurata di sottolineare che “il ruolo ricoperto da Bucci nel panorama artistico italiano del ventesimo secolo è assai più significativo, come testimonianza e come stimolo, di quanto non venga abitualmente ricordato”. Un ruolo ch’emerge con somma evidenza percorrendo il grande salone di Villa Mirabella che ospita la parte più significativa della rassegna, quella in cui sono allineati i dipinti, suddivisi in quattro momenti fondamentali, ognuno dei quali occupa una parete: gli anni dei primi esperimenti e del primo soggiorno parigino, quelli del gruppo Novecento, le ricerche degli anni Trenta, i dipinti della guerra. Quattro momenti per dar conto al visitatore dell’estrema varietà d’una carriera errabonda e proteiforme.

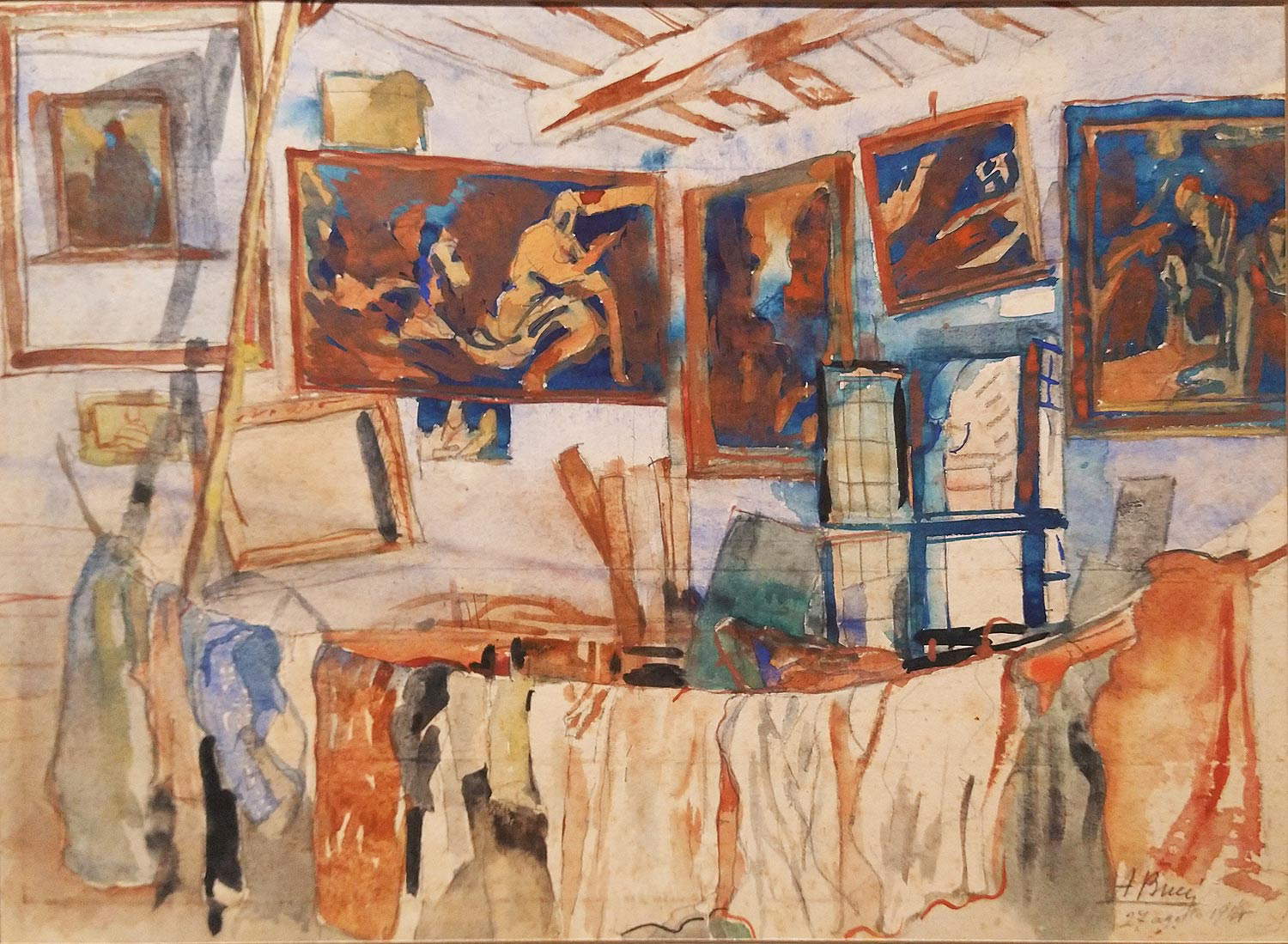

Il percorso comincia dagli anni di Parigi, quelli tra il 1906 e il 1914, coi primi dipinti orientati verso gli esiti dell’arte francese del tempo: in apertura di mostra ecco palesarsi La gola del Furlo, originale e inedito paesaggio in bilico tra impressionismo e poetica del sublime, ecco l’acquerello con l’Interno dello studio di Parigi, anch’esso inedito, che guarda alla pittura corsiva d’un Degas declinandola però in termini d’ulteriore immediatezza, ecco una veduta come lo Studio di Bretagna, sorta di di sintesi tra l’impressionismo della prima ora, sebbene declinato secondo quel linguaggio “troppo volumetrico e solido rispetto all’en plein air ortodosso” (così Elena Pontiggia nel suo saggio in catalogo) che tendeva ad allontanarlo dal gusto dei francesi, e le nuove ricerche su forme e volumi inaugurate da Cézanne.

Il rientro in Italia coincide con le vicende che conducono alla prima guerra mondiale: Bucci, interventista, s’arruola nel battaglione Volontari Ciclisti Automobilisti dove aveva trovato un entusiasta manipolo di futuristi (Marinetti, Boccioni, Russolo, Sant’Elia e altri) e prende parte alle ostilità, tanto come soldato quanto come pittore di guerra, attività cui si concedeva nelle pause tra i combattimenti. I risultati di questo suo lavoro s’osservano lungo la parete che porta verso il grande finestrone che dà sul giardino: Il funerale dell’eroe è un dipinto ancora solidamente impressionista, dal quale emerge un’amarezza profonda e dove, scriveva già il summenzionato Nicodemi nel 1941 in un suo articolo su Emporium dedicato al Bucci soldato-pittore, “sembra gravarlo come di un suo dolore l’indifferenza delle case e delle strade deserte per le quali passa il convoglio funebre”. La vicinanza a Boccioni, col quale Bucci avrebbe poi stretto amicizia (una fusione delle Forme uniche della continuità nello spazio che chiude la sala intende evocare questo legame e le suggestioni che poté fornire al pittore marchigiano) lo porta a compiere un isolato esperimento di stampo futurista, l’Addio del 1917, opera in cui s’osserva una donna (che altri non è che Juliette, fidanzata di Bucci all’epoca) che, sventolando un fazzoletto bianco, saluta le truppe in partenza: Bucci s’avvicina ai futuristi in maniera superficiale, la sua idea di movimento si limita alla ripetizione del profilo della mano per suggerire il gesto della giovane, ma non ci sono scomposizioni di piani, né compenetrazioni d’oggetti, e il suo linguaggio rimane del tutto alieno alle “linee-forza” ch’erano invece il cardine della poetica dell’amico. Bucci, al più, s’accontenta di confondere il paesaggio con l’abitino della ragazza, anche se il contorno marcato dei volumi stabilisce inequivocabilmente che l’organizzazione di spazio e figure risponde ancora a criterî tradizionali. Nella sua produzione si conterà, nel 1920, un ulteriore punto d’avvicinamento, in cui Bucci sfiora appena il futurismo, cui s’accosta più per scelte tematiche che per elaborazione di soluzioni formali: è il dipinto In volo, che anticipa di qualche anno gli esordî dell’aeropittura futurista, ed è assente però dalla mostra poiché esposto in concomitanza alla rassegna sugli aeropittori che s’è tenuta al Labirinto della Masone di Fontanellato. Il ritorno dalla guerra segna un deciso cambio di passo, dimostrato da Millenovecentodiciotto, forse una delle sue opere più note, dov’è raffigurato un gruppo di soldati fermi davanti alle macerie d’un’abitazione distrutta (con tanto di slogan “Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora”): lo sguardo di Bucci abbandona l’avanguardia e s’appresta a rileggere la tradizione.

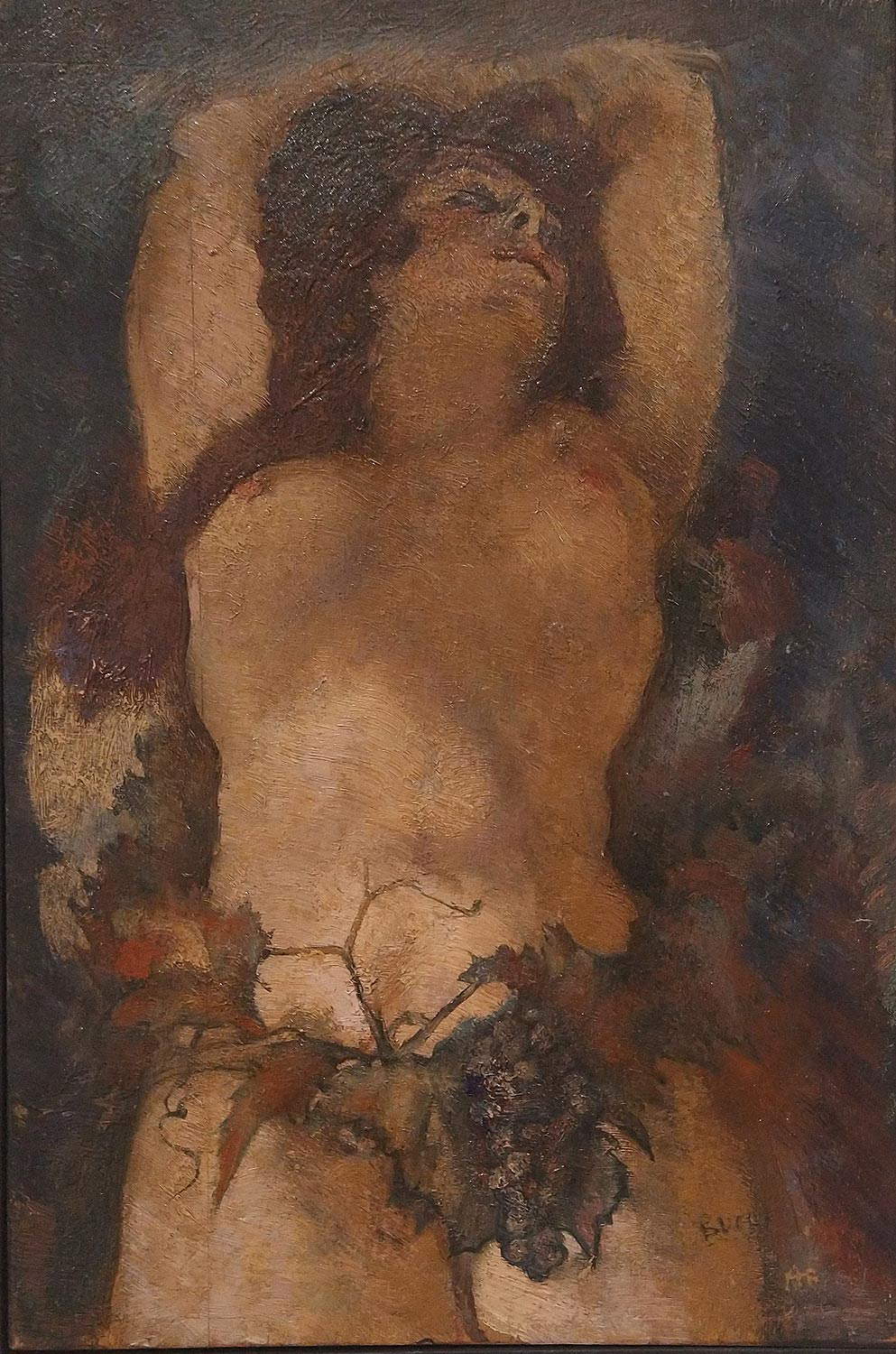

È l’Anselmo Bucci che, dopo aver trascorso qualche tempo a Venezia, s’innamora dell’arte di Tiziano e produce un capolavoro come Gli amanti sorpresi, con una scena che, scrive Pontiggia, “si ispira liberamente alle grandi composizioni del Cinquecento veneziano, riprese anche nei secoli successivi, che rappresentano gli amori adulterini di Marte e Venere, scoperti da Vulcano”. Il colorismo veneto e la trasposizione moderna d’un soggetto classico s’uniscono ai ricordi della pittura spagnola del Seicento, che Bucci doveva aver visto al Louvre, e al virtuosismo compositivo che dà luogo allo schema forse più ardito di tutta la pittura del marchigiano per restituire il fisico morbido e pieno d’una splendida donna, nuda, che viene posseduta con enfasi dal suo amante, colto a stringerle il seno, mentre più indietro il consorte tradito (il “signor Celestino” che “ha perso il treno”, come si legge nell’ironica scritta autografa sul verso del dipinto) scosta la tenda e s’abbandona a una bovina espressione di stupore. La passione per il corpo femminile s’apprezza anche nella Baccante del 1921, altra opera presentata per la prima volta al pubblico, densa di ricordi art nouveau, anche se mai quanto il ritratto di Rosa Rodrigo, noto anche come La bella, dipinto due anni più tardi: la ritrattistica tizianesca, con tanto di citazione letterale (il parapetto tale e quale a quello della Schiavona o del cosiddetto Ariosto, incluso il gomito appoggiato), fornisce a Bucci lo spunto per dipingere una sorta di ritratto archetipico della femme fatale degli anni Venti, con lo sguardo fisso ed enigmatico, le sopracciglia sottili e accuratamente depilate, gli occhi marcati con kajal abbondante, le labbra accentuate dal rossetto applicato a formare un cuore, la chioma raccolta all’indietro con scriminatura nel mezzo e un abito vedo-non vedo indossato per solleticare gli appetiti del maschio.

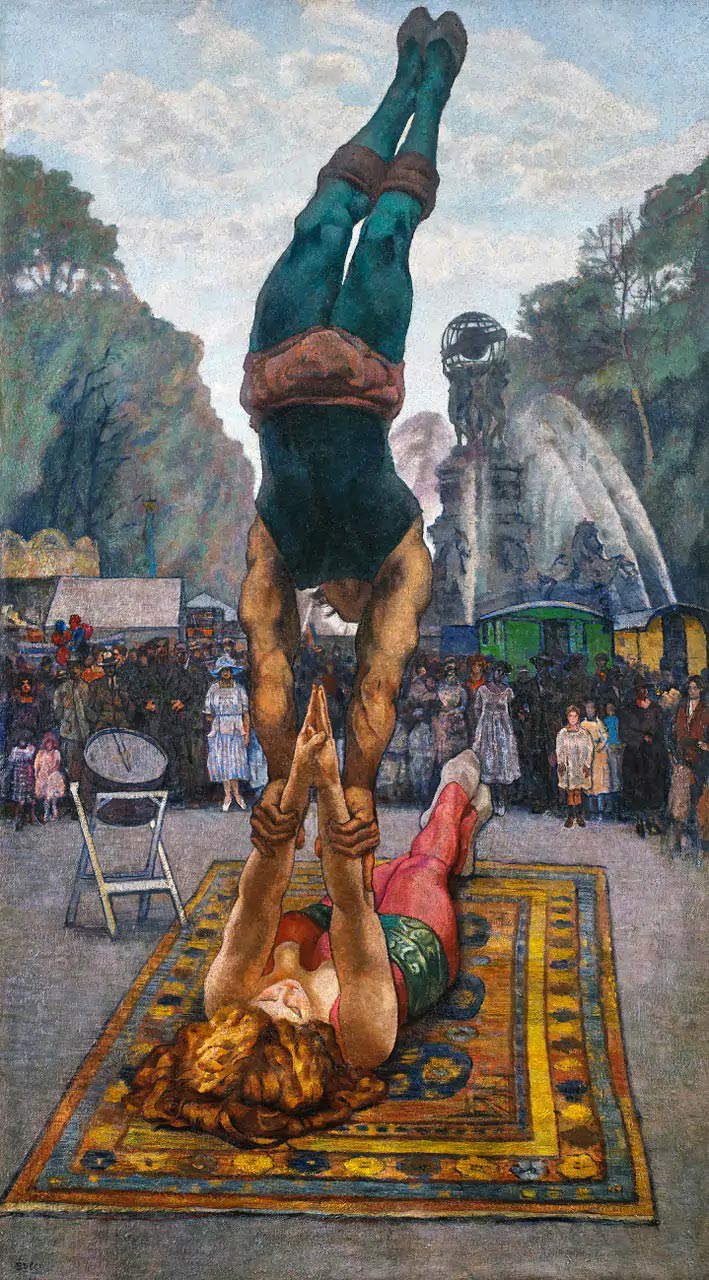

La vita moderna entra invece in dipinti come Odeon o I giocolieri, che son tra i manifesti più autentici e alti della pittura di Bucci degli anni Venti: nell’animata visione che sottende il primo, Bucci dichiara implicitamente quali sono gli elementi attorno ai quali ruota la sua poetica novecentista, ovvero il vigore del disegno (si noti ancora il contorno), il solido plasticismo, la centralità della figura umana, il rifiuto d’ogni punta estrema che potesse giungere dalle avanguardie, i richiami all’arte del passato, e in particolare a quella del Rinascimento. Capita talvolta che l’arte del passato sia citata semplicemente per ragioni che niente hanno a che fare coi valori formali del dipinto, come accade nei Giocolieri, dacché si nota sullo sfondo, in lontananza, il profilo della Fontana delle quattro parti del mondo di Jean-Baptiste Carpeaux, inserita per stabilire un legame visivo e simbolico tra i saltimbanchi e le donne che, nella scultura di Carpeaux, reggono la volta celeste, come a dire, secondo Pontiggia, che le nostre esistenze poggiano su basi fragili. La preminenza della figura umana caratterizza anche un capolavoro come I pittori, altra flagrante dichiarazione di poetica, dove antico e moderno s’incontrano in uno dei capisaldi della produzione di Anselmo Bucci. Sullo sfondo della Fossombrone che gli diede i natali (vi si riconoscono con facilità il ponte della Concordia e il Palazzo Ducale), Bucci ritrae se stesso con un pennello in una mano e nell’altra una sigaretta: la sua figura si staglia imperiosa contro il paesaggio, la posa è di tre quarti com’era d’uso per gli autoritratti degli artisti antichi, ma senza mancar d’ironia il pittore si ritrae in ambiti da lavoro e con un bicchiere di whiskey mezzo pieno appena sotto i pennelli. La nettezza del paesaggio, i suoi colori terrosi, i contorni robusti e la puntuale separazione tra cielo e terra denotano il riferimento alla pittura del Quattrocento e sanciscono il definitivo allontanamento dalle avanguardie, mentre in basso il cartiglio con la scritta “Vera immagine di Anselmo Bucci da Fossombrone” riporta alla mente il modo in cui i pittori veneti del Quattro e del Cinquecento erano usi firmare le loro opere. Bucci s’autoritrae assieme a un garzone, che gli dà modo di citare nuovamente Tiziano: il vassoio è quello della Ragazza con vassoio di frutti, probabile ritratto della figlia Lavinia, conservato ai Musei Statali di Berlino.

I primi segni d’una nuova espressività s’avvertono a cominciare dalla metà degli anni Venti: si prenda, per esempio, il Cedro del Libano, ch’è lecito considerare opera di rottura, un dipinto ch’è possibile accostare alla veduta d’un bosco di cui aveva parlato il critico Luigi Serra, affermando che quadri simili, con la visuale dal basso e i rami che si stagliano sul cielo seguendo quasi forme geometriche, “mirano tutti all’effetto e cercano di sbalordire più che di commuovere”. È una pittura che si fa decisamente più sintetica, come ci s’avvede osservando il Mezzogiorno marino, che segna il ritorno verso una ricerca su luce, forme e volumi, cui toccherà d’impegnare Bucci per buona parte del quarto decennio del secolo. Il mio studio a Parigi, altro inedito, del 1935, si disvela al riguardante con la sua gamma cromatica bigia, che contraddistingue la produzione di Bucci in questi anni, con una sintesi formale memore delle ricerche post-impressioniste, e con delicati effetti di chiaroscuro che diventano ulteriormente protagonisti nella Primavera, veduta d’interno con figura e bouquet di fiori sul tavolo, probabile ricordo vangoghiano. Il percorso tra i dipinti si chiude con un’ultima opera inedita, Tetti di Milano, “paesaggio meravigliato espresso in una miriade di segni” (Pontiggia), e con lo Studio per il violoncellista Crepax, dipinto potente e risoluto, dal vago sentore espressionista, e che chiude peraltro il cerchio, dacché Gilberto Crepax, il musicista ritratto da Bucci, conosceva Gabriele d’Annunzio e aveva un fratello che faceva parte del quartetto del Vittoriale.

La mostra si conclude nella sala attigua, dove i curatori hanno esposto, a mo’ di gustosa appendice, fotografie, dediche, cartoline: da menzionare, in particolare, una fotografia dello Spasimo, dipinto di cui si son perse le tracce, e che ben documenta la genesi degli Amanti sorpresi. Fa parte del percorso, infine, anche una vetrina che espone per la prima volta al pubblico alcuni documenti inediti della Curia, associazione goliardica (i visitatori se n’accorgeranno semplicemente leggendo i testi) che Bucci e Dudreville avevano costituito nel 1920 assieme allo scultore Enrico Mazzolani e al poeta Diego Valeri. Uno dei meriti più alti della rassegna del Vittoriale consiste proprio nella presentazione di una gran quantità di materiale mai pubblicato, tanto nella mostra quanto nel catalogo: nel volume a corredo dell’esposizione, per esempio, si dà conto d’un singolare pastiche del 1910 (purtroppo non esposto in mostra), un intervento eseguito da Bucci sopra un dipinto secentesco della scuola di Pietro Liberi, nel quale il pittore aggiunge il proprio autoritratto a un’allegoria, sostituendosi alla figura d’un cane.

Tanta copia di materiale inedito dà peraltro un segno preciso di quanto studio sia ancora da dedicare alla figura di Anselmo Bucci, che del resto si può dire sia stato riscoperto solo negli ultimi vent’anni, con tante mostre di livello soprattutto locale, ma ancora con sporadiche occasioni di più ampio richiamo: la rassegna del Vittoriale, oltre a essere uno degli eventi espositivi più notevoli che si sian tenuti quest’estate in Italia, segna sicuramente un salto in avanti nel percorso di rivalutazione critica del pittore di Fossombrone. Ci sono, certo, alcuni aspetti rivedibili (mancano infatti apparati di sala in grado di portare il pubblico non esperto a una più piena comprensione della poetica di Bucci), ma l’itinerario espositivo, che s’offre al visitatore nella chiarezza del suo sviluppo diacronico attraverso l’arte del marchigiano e che si presenta con alcuni dei capolavori fondamentali, è stato sapientemente costruito per offrire una significativa antologia, e di conseguenza consente di ricavarsi un’idea piuttosto completa dell’attività multiforme di Anselmo Bucci e delle sue visioni sull’arte e sulla vita. Il tutto sostenuto da un catalogo che si pone come utilissimo strumento di studio, data la presenza d’una ricognizione bibliografica completa e dell’elenco di tutte le mostre, personali e collettive, cui Bucci ha preso parte. Non c’è dubbio che la mostra del Vittoriale sia da vedersi come un nuovo punto di partenza, una nuova e notevole tappa nel lungo e continuo percorso di riscoperta del pittore marchigiano, che immaginiamo prenderà nuovo slancio. Con l’ulteriore speranza che iniziative come la rassegna di Villa Mirabella contribuiscano ad accendere ancora più luci su una delle più interessanti stagioni delle arti del XX secolo in Italia.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).