Inferno alle Scuderie del Quirinale, forse la mostra più potente e visionaria degli ultimi anni

In uno dei suoi libri più recenti, L’hiver de la culture, Jean Clair ricordava una visita alla chiesa di Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, in compagnia d’un giovane storico dell’arte canadese, conservatore d’un museo, che attraversava l’Atlantico per la prima volta: in quel tempio così antico, era rimasto sbalordito dalla messa che il sarcedote stava officiando. Per il giovane studioso, che arrivava dalle lande ghiacciate del Saskatchewan e che considerava antico un edificio tirato su cinquant’anni prima, era non soltanto un fatto meraviglioso la possibilità d’ammirare per la prima volta un monumento in piedi da secoli, ma era quasi inconcepibile vedere che quel tempio era ancora destinato alla funzione per cui era nato. L’apologo è interessante perché dalle righe di Jean Clair, in questo come in altri suoi scritti, emergono lampi di quella continuità tra arte e vita che spesso l’odierna industria culturale fatica a leggere, a interpretare, a far arrivare al pubblico. La storia dell’arte, scriveva Jean Clair nel suo saggio Méduse del 1989, altro non è che la storia dell’uomo, e la mostra Inferno che s’è aperta lo scorso 15 ottobre alle Scuderie del Quirinale, curata dallo stesso Jean Clair assieme alla moglie Laura Bossi, ci sorprende, in certa misura ci disorienta, ci sconvolge e di sicuro ci colpisce, pure con una certa violenza, in parte proprio perché stiamo perdendo l’abitudine a trovare tracce di questa continuità e di questa storia dell’arte intesa come riflesso della storia dell’uomo negli spazî destinati ad accogliere grandi rassegne espositive, e in parte perché alle Scuderie del Quirinale quella che va in scena è forse più che una mostra.

È al contempo un’esposizione, una pièce di teatro, un viaggio, financo un’opera d’arte concettuale. Prescinde da qualsiasi logica meramente descrittiva o illustrativa (anche perché occorre ribadirlo con franchezza: non avrebbe avuto senso ordinare l’ennesima mostra didascalica sulla Commedia di Dante nell’anno del settecentenario) e procede per accostamenti raffinati, talvolta più evidenti talaltra più arditi, in un crescendo sontuoso, spettacolare fin dalla scelta delle opere e dal loro posizionamento negli allestimenti (si comincia con una specie di “limbo” introduttivo e s’entra in mostra oltrepassando il calco in gesso a grandezza naturale della Porta dell’Inferno di Rodin, giusto per riassumere la partenza), arrivando sino a un finale che cattura il pubblico con la stessa carica drammatica del finale d’un film.

E poi è una mostra che colpisce perché costringe il pubblico a fare i conti col rimosso, foss’anche per la sola durata della propria permanenza alle Scuderie. S’intravede tra le opere la verve critica del curatore, che riaffiora dalle pagine del catalogo: “come ormai non esiste più la morte”, scrive Jean Clair, “così non esiste più il male allo sguardo dell’uomo moderno. Credendo di avere acquisito un diritto alla salute perpetua, egli si crede potenzialmente immortale. Il cadavere che lascia dietro di sé quindi non è più niente. Più niente che lo riguardi ancora, niente per cui abbia qualche rispetto”. E ancora: “Allo stato totale che abbiamo conosciuto nel secolo scorso sarebbe succeduto oggi l’individuo totale. E al culto del sangue, che ha fondato la società totalitaria [...] sarebbe succeduto il culto dell’escrementizio, in cui si afferma la potenza dell’individuo totale. Una civiltà di natura fecale, nella quale ogni individuo ritiene di non dovere più niente alla società ma di potere, da essa, esigere tutto”. Che posto può avere l’inferno in un mondo simile? E che cos’è l’inferno? La discesa nell’abisso può iniziare.

L’avvio è, come detto, una sorta di limbo che rende chiare le premesse e che prepara il visitatore al suo viaggio: l’antefatto, la caduta degli angeli ribelli, vive in un mirabolante confronto tra la Caduta di Andrea Commodi, da poco tirata fuori dai depositi degli Uffizi ed esposta nelle nuove sale del Cinquecento, e il minuzioso lavoro in marmo attribuito da Francesco Bertos (in passato dato ad Agostino Fasolato), proveniente dalle collezioni di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, una vertiginosa piramide di sessanta figure scolpite da un unico blocco di marmo. Il nugolo di corpi che s’attorcigliano, s’avvinghiano e cadono, tanto nel dipinti di Commodi quanto nella scultura veneta, richiama visivamente la porta dell’Inferno, cui s’arriva dopo la morte e il Giudizio, come ci ricordano l’orrorifica scultura in legno dello spagnolo Gil de Ronza, una spaventosa Morte a grandezza naturale, e il Giudizio finale del Beato Angelico, in una sala che scuote fin da subito il pubblico col suo forte impatto scenografico.

Varcata la soglia dell’oltretomba, ecco una delle prime rappresentazioni dell’inferno secondo Jean Clair: una bocca enorme e lorda, intenta a fagocitare anime brulicanti per l’eternità. “L’inferno”, scrive il curatore, “è un budello interminabile, pozzo senza fine, ‘puteus abyssi’, latrina ultima, piena di odori insopportabili, le fetide fogne in cui sono imprigionate le potenze infernali e si ammassano i mortali che hanno rifiutato Dio. Nel II secolo Tertulliano, il primo Padre della Chiesa, designerà col termine ‘puteus’ quell’abisso infernale e ghiottone, quel ventre sempre inappagato, quella caverna brulicante di mostri, quella grotta, quell’antro boccale e anale allo stesso tempo”. L’“antro boccale” che Jean Clair ha in mente forse somiglia all’Orco del Bosco di Bomarzo, presente in una foto del 1949 di Herbert List, che non è poi così distante dall’animale mostruoso che inghiotte le anime nel dipinto di Jacob Isaacszoon Van Swanenburg, o a quella specie di drago al quale Cristo apre la bocca, scendendo nel limbo, in una chiave di volta della chiesa di Saint Maurice de Vienne, che a Roma arriva traslata in un calco del 1913 di Charles Édouard Pouzadoux: dentro, s’agitano le anime che popolano le visioni allucinate di Pieter Huys, dell’Anonimo portoghese che ha dipinto un Inferno dove i dannati bollono dentro grosse marmitte, o di Monsù Desiderio che s’immagina una sorta di mondo sotterraneo dominato da Ade e da Proserpina, con antri profondi incorniciati però da architetture classiche, colmo di scheletri e anime che s’aggirano da tutte le parti.

Non c’è solo l’inferno di Dante, s’apprende scopertamente dalla mostra: la sala degli “abitanti dell’inferno” è una sorta di campionario dell’immaginazione, è una selva di dipinti i cui autori son stati ispirati dalle fonti più disparate, e che Laura Bossi ben riassume nel suo saggio in catalogo: l’antro fiammeggiante dei testi biblici, la strana terra ai confini del mondo che popola le visioni dei monaci medievali (san Brandano lo immaginava zeppo di edifici dalle forme più inusitate e di animali bizzarri, e con un Giuda che viene tormentato coi modi più sadici e atroci per sei giorni alla settimana, mentre la domenica, per sua fortuna, viene lasciato riposare), e ovviamente il luogo d’immani torture per le anime dei peccatori dannati.

![Gil de Ronza, Muerte [La Morte] (1522 circa; legno policromo, 169 x 62 x 48 cm; Valladolid, Museo Nacional de Escultura, inv. CE0057)

Gil de Ronza, Muerte [La Morte] (1522 circa; legno policromo, 169 x 62 x 48 cm; Valladolid, Museo Nacional de Escultura, inv. CE0057)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/gil-de-ronza-morte.jpg)

![Auguste Rodin, La Porte de l’Enfer [La porta dell’Inferno] ([1880-1917], calco in gesso del 1989 in due parti, 298 x 399 x 122 cm parte bassa, 312 x 374 x 135 cm parte alta, altezza totale 610 cm; Parigi, Musée Rodin, inv. E33)

Auguste Rodin, La Porte de l’Enfer [La porta dell’Inferno] ([1880-1917], calco in gesso del 1989 in due parti, 298 x 399 x 122 cm parte bassa, 312 x 374 x 135 cm parte alta, altezza totale 610 cm; Parigi, Musée Rodin, inv. E33)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/auguste-rodin-porta-inferno.jpg)

Si rischia il déjà-vu nelle sezioni ch’esplorano l’Inferno di Dante, perché lo schema non si discosta molto da quello d’altre mostre che si son tenute quest’anno (su tutte quella di Forlì): eccoci dunque ancora a vedere le illustrazioni di Federico Zuccari, di Giovanni Stradano, di William Blake, ecco che di nuovo arrivano le pene di Paolo e Francesca e quelle del conte Ugolino, ecco l’Inferno di Filippo Napoletano, i ritratti di Dante, a partire da quello, sempre immancabile, di Domenico Petarlini. Occorre però sottolineare che il rischio è ben scansato, per diversi motivi: intanto, le chiavi di lettura sono diverse da quelle che ci s’attende. Sull’episodio del V canto i curatori hanno accuratamente evitato ogni accenno di romanticismo (fatta eccezione per pochi episodî, come la grande tela di Giuseppe Frascheri dove i due innamorati riescono addirittura a tenersi per mano, o come il solito Ary Scheffer che s’era già visto ai Musei San Domenico), perché Paolo e Francesca sono anzitutto due anime che bruciano tra le fiamme infernali (si veda il Paolo e Francesca aux enfers di Henri-Jean-Guillaume Martin, sempre che si riesca ad aver ragione della pessima illuminazione che, purtroppo, ne impedisce una visione senza disturbi: evenienza purtroppo non così sporadica in mostra), e che sono travolte dalla stessa bufera che tormenta migliaia di altri peccatori che nella vita si sono dati ai piaceri carnali: i Voluptueux di Victor Prouvé cancellano ogni residuo di sentimentalismo e ci fanno ripiombare in quella dimensione di carnalità, sozzura e bassi istinti su cui Jean Clair e Bossi hanno costruito l’impalcatura della loro mostra, fin dal momento in cui la bocca dell’inferno ci ha risucchiati nel suo gorgo. Lo stesso vale per Ugolino della Gherardesca: nessuna pietà, nessun riferimento alla sofferenza interiore del personaggio e alla sua travagliata vicenda personale. Non c’è l’Ugolino di Diotti, chiuso nella Torre della Muda a meditare sul suo tremendo destino, non ci sono neanche i bambini gementi e imploranti di Reynolds davanti a un Ugolino muto e impassibile (per quanto l’opera dell’inglese sia quella che sancisce l’inizio della fortuna moderna di Dante): alle Scuderie del Quirinale c’è solo l’immagine bestiale di un uomo conficcato nel ghiaccio, che con ferocia disumana divora e scarnifica la testa sanguinolenta del suo avversario, arrivando persino a provocare, nel dipinto di Gustave Courtois, lo sgomento d’un Dante atterrito, che si nasconde dietro un Virgilio adolescente e serafico.

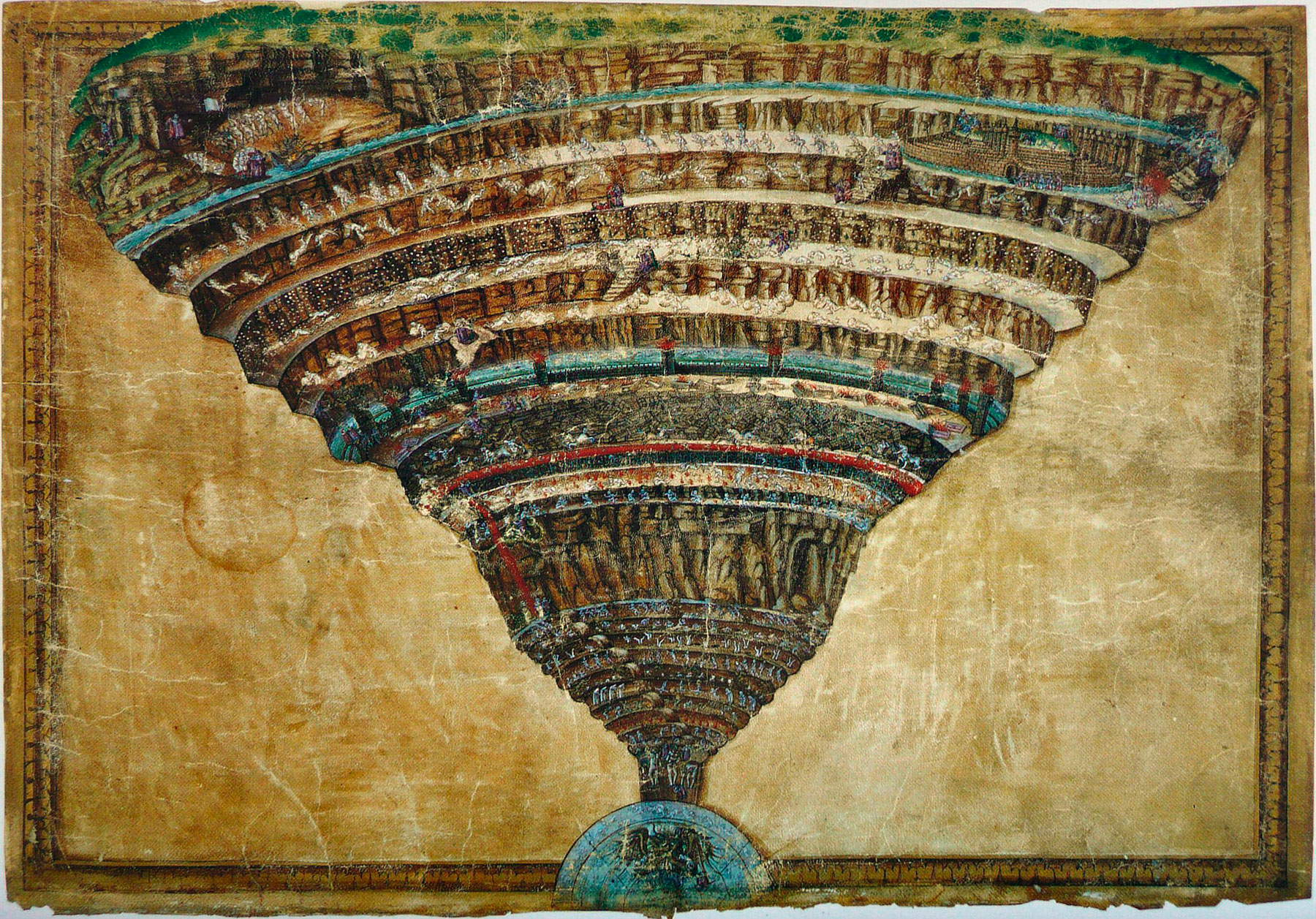

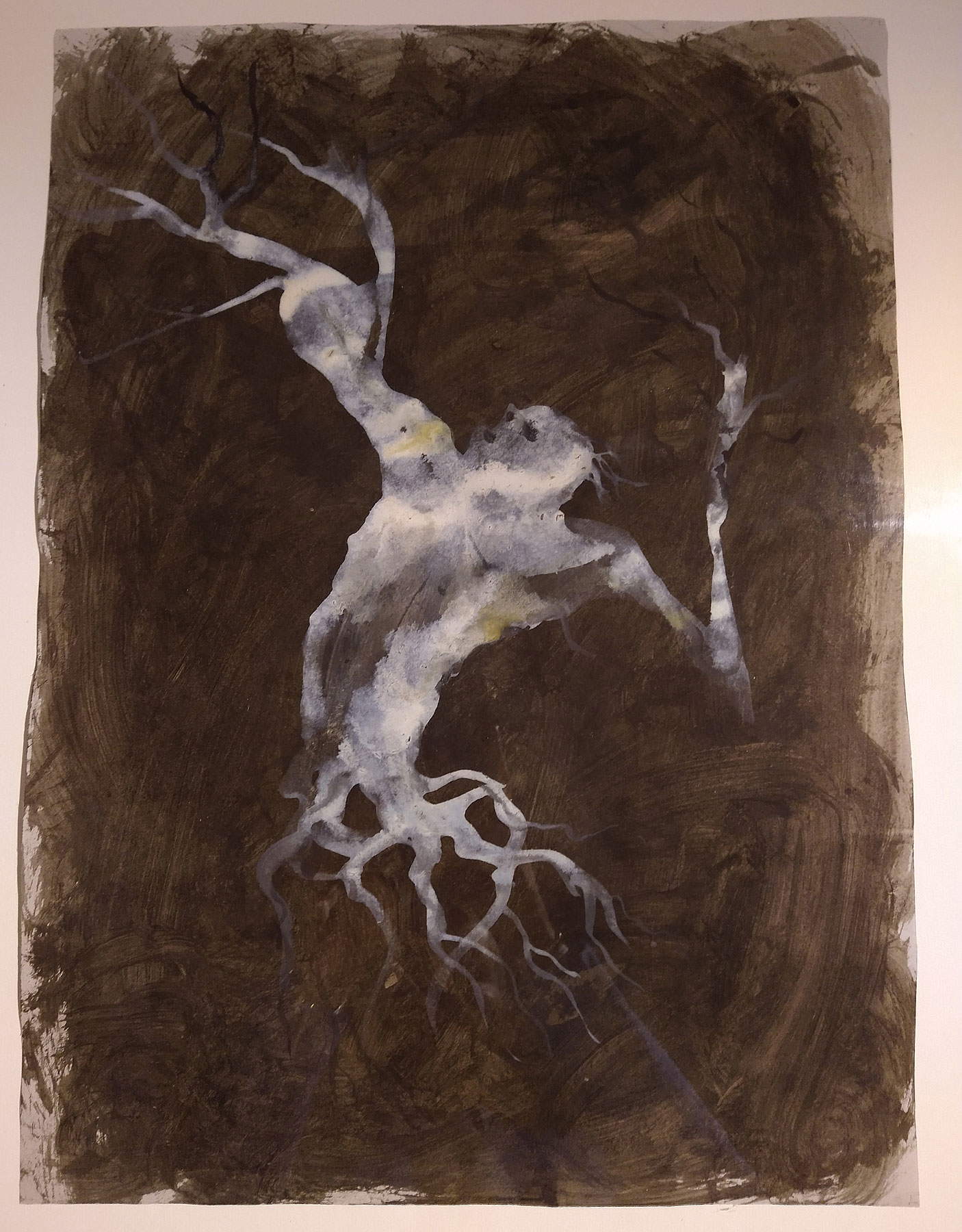

La sezione su Dante, apparentemente quella più scontata della mostra, ha comunque altri caratteri d’originalità. C’è, intanto, il focus sulla topografia dell’inferno, che s’apre col prestito eccezionale della Voragine infernale di Botticelli, in arrivo dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, e prosegue sino alla bizzarra (e non comprovata, ma comunque in certo modo affascinante) teoria di Roland Krischel, autore nel 2010 d’un ampio saggio in cui avanzava l’ipotesi che il Teatro Anatomico di Padova sia stato ispirato dalla forma a cono rovesciato dell’inferno, e che Galileo Galilei abbia avuto un ruolo nella progettazione. “Immaginato come soggiorno comune delle ombre o delle anime dei morti, poi come luogo della giustizia dell’Aldilà”, scrive Laura Bossi, “l’Inferno è ‘impensabile, indicibile, infigurabile’... ma il pensiero umano è irrimediabilmente ancorato nello spazio, e i poeti non hanno mai rinunciato a ‘spazializzare’ il destino dell’anima, a descrivere l’indescrivibile, a immaginare l’oltretomba come un ‘luogo’, dotato di una geografia, di una topografia e di un’architettura”. Si susseguono, nella sezione più rapida della rassegna romana, immagini che provano a misurare l’inferno, a ricostruirne l’idrografia, a ipotizzarne collocazioni più o meno verisimili. E poi, altro motivo d’interesse sono le illustrazioni della Divina Commedia di Miquel Barceló, che ben si collocano accanto ai varî Zuccari, Stradano, Blake, Doré e altri, a testimoniare, col loro espressionismo garbato ma non trattenuto, le suggestioni che l’immaginario dantesco ancora esercita oggigiorno: “è uno dei grandi capolavori di sempre”, raccontava due anni fa Barceló in un’intervista sulle pagine di Finestre sull’Arte on paper, “è un’opera incredibilmente attuale: basta cambiare i nomi dei personaggi per trovare molte fotografie dell’attualità. È impressionante come un poema così antico riesca a mantenere intatta la sua attualità”.

![Gustave Doré, Virgile et Dante dans le neuvième cercle de l’Enfer [Virgilio e Dante nel nono girone dell’Inferno] (1861; olio su tela, 315 x 450 cm; Bourg-en-Bresse, Centre des Monuments Nationaux – Musée du Monastère Royal de Brou, inv. 982.234)

Gustave Doré, Virgile et Dante dans le neuvième cercle de l’Enfer [Virgilio e Dante nel nono girone dell’Inferno] (1861; olio su tela, 315 x 450 cm; Bourg-en-Bresse, Centre des Monuments Nationaux – Musée du Monastère Royal de Brou, inv. 982.234)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/gustave-dore-ix-girone.jpg)

Saliti al piano superiore, dopo una sezione interlocutoria sugl’inferni della cultura popolare, si ripercorre la storia della rappresentazione del diavolo, dall’essere demoniaco dei secoli più antichi all’angelo caduto dei romantici e dei simbolisti, e di quella della sua manifestazione in terra, la tentazione, che assume le sembianze più disparate cercando di sedurre o spaventare sant’Antonio, ora coi terrificanti mostri delle Tentazioni di Salvator Rosa, uno dei testi più allucinanti di tutto il Seicento, in arrivo dalla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi a Sanremo, ora coi diavoli armati di clave di Bernardo Parentino, oppure con la disinibita e procace tentatrice della singolare tela di Cézanne che giunge in prestito dal Musée d’Orsay. Nessuno però oggi crede più al diavolo, sentenzia Jean Clair. “La Chiesa stessa non osa più nominarlo, come ormai non osa più parlare dei Male o dell’Inferno”. Oggi abbiamo più da temere dagl’inferni umani che dal diavolo: ed ecco quindi che s’apre la grande aula degl’inferni in terra, l’apoteosi dell’orrore.

Il male fa parte della storia dell’umanità. Per chi ci crede, il primo uomo nato da una coppia umana è un tizio che ha assassinato suo fratello. E, come c’informano i pannelli in sala, benché le immagini che si moltiplicano davanti ai nostri occhi siano del tutto autoesplicative, nella società moderna anche il male s’è aggiornato. Ha preso, intanto, la forma di carceri che somigliano a fabbriche e di fabbriche che somigliano a carceri: le intricate e oscure prigioni di Piranesi sfilano accanto alle tetre ciminiere di Pierre Paulus e alle enormi acciaierie di Anders Montan, fino ad arrivare agli oscuri meandri d’una grande città industriale che s’affaccia sul mare, quella di Georges-Antoine Rochegrosse, dove un uomo piange la morte della poesia mentre in lontananza corrono i treni sulle rotaie, l’aria si riempie dell’esalazioni dei fumaioli, baracche s’addensano ai margini della metropoli. È l’inferno in terra del lavoro alienante che ha trasformato gli umani in schiavi. Sulla parete attigua l’inferno degli ultimi, degli emarginati, che corrispondono ai poveri pazienti degli ospedali psichiatrici dipinti da Signorini e disegnati da Paul Richer, sempre con un richiamo, nell’opera del contemporaneo spagnolo David Nebreda, al tema dell’immondo, che è forse il più sottile leitmotiv della mostra. Sul lato opposto della sala, ecco invece l’inferno dei migranti, rappresentato da un’angosciante tela di Previati (Gli orrori della guerra: l’esodo, eseguita mentre infuriava la prima guerra mondiale), che in un quadro insolito per la sua produzione non esita a sbattere davanti al muso dell’osservatore una delle conseguenze più tristi e tragiche per chi è riuscito a scampare ai massacri. Tutto il centro della grande aula del piano superiore è occupato dalle più cupe e fosche visioni della guerra, la “pazzia bestialissima”, secondo definizione di Leonardo da Vinci, che mai ha smesso di perseguitare l’umanità. Si prova quasi un senso di soffocamento davanti ai cadaveri martoriati e agli scheletri abbandonati nelle trincee della prima guerra mondiale, nelle incisioni di Otto Dix messe tutte l’una a fianco dell’altra. Si vorrebbe tentare la fuga quando ci si trova dinnanzi ai calchi dei soldati feriti in quello stesso conflitto, che sembrano quasi osservarci. Ci s’impressiona quando si vede una delle incisioni della serie The Dance of Death di Percy Delf Smith, La morte è sbalordita, dove la mietitrice stessa è incredula di fronte alle carneficine provocate dalla follia dell’essere umano. È sconcertante vedere quanto il campo di battaglia dipinto da Georges Leroux nella sua opera L’enfer somigli alle visioni apocalittiche dei pittori del Cinque e del Seicento al piano di sotto: solo che questa non è una visione, è la realtà.

E poi, quando si pensa d’aver toccato il climax della mostra, arriva il peggior inferno mai comparso sulla terra, quello dei campi di sterminio nazisti. Si legge l’originale della bozza di Se questo è un uomo di Primo Levi e si osservano le tele di un altro deportato, Zoran Mušič, prima di volgersi a vedere la più terribile delle visioni in mostra: il Memoriale Dachau di Fritz Koelle, un bronzo che raffigura un sopravvissuto all’inferno nazista colto con espressione afflitta mentre indica al riguardante il cadavere di un bambino che tiene tra le sue braccia, di fronte al massacro di Le petit camp à Buchenwald di Boris Taslitzky, artista che conobbe in prima persona Buchenwald, poiché vi fu internato nel 1944. “Se andrò all’inferno, ne farò dei disegni”, ebbe a dire Taslitzky. “D’altronde ne ho fatto l’esperienza. Ci sono già stato, e ho disegnato”. Non c’è altro da aggiungere. O forse sì: le ultime due inquietanti immagini, Twin Towers Ablaze di Raymond Mason e Nein! Eleven dei fratelli Chapman dimostrano che dell’inferno non ci siamo ancora liberati, e che non abbiamo di che star tranquilli.

![Georges-Antoine Rochegrosse, La mort de la pourpre [La morte della porpora] (1914 circa; olio su tela, 219 x 298 cm; Musée d’arts de Nantes, inv. 203)

Georges-Antoine Rochegrosse, La mort de la pourpre [La morte della porpora] (1914 circa; olio su tela, 219 x 298 cm; Musée d’arts de Nantes, inv. 203)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/georges-antoine-rochegross-morte-porpora.jpg)

![Georges Leroux, L’Enfer [L’Inferno] (1921; olio su tela, 114,3 x 161,2 cm; Londra, The Imperial War Museum, inv. IWM ART)

Georges Leroux, L’Enfer [L’Inferno] (1921; olio su tela, 114,3 x 161,2 cm; Londra, The Imperial War Museum, inv. IWM ART)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/georges-leroux-l-enfer.jpg)

![Percy Delf Smith, The Dance of Death: Death awed [La Danza della Morte: La Morte è sbalordita] (1919; acquaforte e puntasecca su carta, 275 x 332 mm; Londra, The Imperial War Museum, inv. IWM ART 16640-2)

Percy Delf Smith, The Dance of Death: Death awed [La Danza della Morte: La Morte è sbalordita] (1919; acquaforte e puntasecca su carta, 275 x 332 mm; Londra, The Imperial War Museum, inv. IWM ART 16640-2)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/percy-smith-morte-sbalordita.jpg)

![Boris Taslitzky, Le petit camp à Buchenwald [Piccolo campo a Buchenwald] (1945; olio su tela, 300 x 500 cm; Parigi, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle, inv. AM 2743 P)

Boris Taslitzky, Le petit camp à Buchenwald [Piccolo campo a Buchenwald] (1945; olio su tela, 300 x 500 cm; Parigi, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle, inv. AM 2743 P)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/boris-taszlitzky-buchenwald.jpg)

![Gerhard Richter, Sternbild (Constellation) [Costellazione] (1969; olio su tela, 200 x 150,4 cm; Londra, Ben Brown Fine Arts, inv. RIC00059)

Gerhard Richter, Sternbild (Constellation) [Costellazione] (1969; olio su tela, 200 x 150,4 cm; Londra, Ben Brown Fine Arts, inv. RIC00059)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2021/1802/gerhard-richter-sternbild.jpg)

Possiamo però alzare lo sguardo: la risalita a “riveder le stelle”, coi lavori di due grandi contemporanei, Anselm Kiefer e Gerhard Richter, a chiudere il percorso dopo esser scesi nell’abisso più profondo come in una sorta di viaggio dantesco che sul finale ha però ben poco d’irreale e d’immaginifico, è speranza di liberazione e rinascita, per adoperare la coppia di sostantivi che Matteo Lafranconi utilizza nel suo saggio sull’uscita dall’inferno. Quasi che, dopo averci fatto passare due ore a toccare il peggio dell’essere umano, i curatori vogliano offrirci una possibilità di redenzione. Si passa dall’immondo al “mondo” nell’accezione originaria del termine, il mundus “figura dell’ordine e della bellezza” che ha la stessa valenza del cosmos greco. Come Dante, alla fine della mostra siamo risaliti. L’inferno però non s’è fermato: continua alle nostre spalle. Per quanto la fede e le religioni possano essere in crisi, l’inferno è una realtà che rimane ben presente sulla terra: quelle immagini che ci hanno turbato sono lì che lo attestano. E ci hanno turbato proprio perché la storia dell’arte è storia dell’uomo.

Jean Clair ha già pubblicamente dichiarato che Inferno sarà la sua ultima mostra: si conclude così la sua carriera di curatore, con la concretizzazione d’un progetto da tempo rincorso e agognato. Forse non sarà la mostra più scientifica degli ultimi tempi (non è però questo il suo scopo), qualcuno dirà che non sarà neppure la mostra più necessaria, ma forse non s’è lontani dal vero se s’afferma che è la più potente e la più visionaria tra quelle che si son viste in Italia almeno negli ultimi dieci anni. Inferno trascende il concetto stesso di “mostra”. È una catabasi che ha la struttura del viaggio di Dante (quante mostre riescono a essere così coinvolgenti?), è anche un itinerario nella mente del curatore, ed è soprattutto un dramma che descrive l’umanità affidandosi al solo potere delle immagini, che a loro volta diventano specchio di quella “società edonista, pragmatica, o tradizionalista, o positivista, o progressista” che è la società odierna, perché una società così pragmatica come la nostra non può essere altro che una società che si riduce ai suoi elementi organici, alla pura materia, al dominio della pura biologia. Il nostro inferno non è più quello delle bolge e dei gironi danteschi, ha semplicemente mutato il suo aspetto.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).