Le conquiste di un uomo che viveva nel futuro. La mostra su Lucio Fontana alla Magnani Rocca

Entrare nel processo creativo di Lucio Fontana, nei suoi pensieri e nelle sue idee, per cogliere la seducente complessità della sua opera, la lucidità teorica che sostiene la bellezza dei suoi lavori, le motivazioni dietro alle sculture, ai buchi, ai tagli. Farsi guidare tra i suoi lavori seguendo il filo delle sue ragioni, espresse con quella vivacità d’eloquio e quel sarcasmo che spesso, o quasi sempre, infiammavano le sue parole ogni volta che si trovava a dover discutere delle basi del suo operato. Seguire Fontana mentre parla con Carla Lonzi, in quella celebre conversazione poi confluita nell’altrettanto famoso Autoritratto, la raccolta d’interviste con gli artisti che la grande critica pubblicò nel 1969, e trovare riscontro nelle opere. Si potrebbe riassumere così, con semplici parole, la mostra Lucio Fontana. Autoritratto, il bel progetto curato da Walter Guadagnini, Gaspare Luigi Marcone e Stefano Roffi che la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo dedica al padre dello spazialismo. L’idea è interessante: ripercorrere la carriera di Lucio Fontana attraverso le sue parole, sistemate lungo tutto il percorso di visita, in mezzo a una cinquantina d’opere, per indirizzare il visitatore alla comprensione delle scaturigini di quei lavori che hanno marcato in maniera indelebile e decisiva la storia dell’arte. Senza forzature, senza costrizioni: lasciare che sia l’artista a parlare.

Ne emerge, di conseguenza, una mostra che sorprende per il taglio intimo che il percorso si trova ad assumere. È come se il pubblico venisse invitato a quella conversazione a due tra Fontana e Lonzi, il cui audio integrale, registrato il 10 ottobre del 1967, viene riprodotto in una prima saletta che introduce alla visita. Un dialogo “maieutico per entrambi”, scrive Marcone nel catalogo della mostra, che “ha la forma di una ‘spirale’ con argomenti introdotti o accennati poi ripresi o approfonditi con parentesi e divagazioni” ed è centrato su alcune “certezze” con le quali “l’artista riscrive o riracconta la sua storia guardando al passato, al presente e al futuro”. Un dialogo che rappresentava un atto critico nuovo, una modalità innovativa di porsi in relazione con l’artista. Lonzi ebbe modo di conoscere l’arte di Fontana per la prima volta nel 1959, ricostruisce Lara Conte nel catalogo: quell’anno si tenne una personale dell’artista italo-argentino alla Galleria Notizie di Roma, presentata da Enrico Crispolti, che scriveva per l’occasione il primo contributo su Fontana. Lonzi avrebbe scritto per la prima volta di lui in una recensione sull’edizione di quell’anno di Documenta, dove Fontana era presente con alcuni dei suoi primi Concetti spaziali: la critica chiamava “pittura di tagli” l’arte di Fontana, indicandola come “un rapporto conciso tra la purezza dell’architettura spaziale, la sensività dell’epidermide pittorica e l’eleganza limpida eppure violenta del colpo di lama”.

Di lì innanzi, Lonzi avrebbe ulteriormente studiato e approfondito lo spazialismo di Fontana, e avrebbe avuto anche l’opportunità di presentare una sua mostra. E la sua conversazione, pubblicata in forma ridotta in Autoritratto e adesso riportata in via integrale (compresa l’interruzione a cui Fontana fu costretto per rispondere a una telefonata) nel catalogo della mostra, costituisce uno dei contributi fondamentali per comprendere l’arte di Fontana. E l’originalità della mostra non consiste tanto nella novità della proposta, benché sia un fatto incontrovertibile che si tratti di una tra le più complete retrospettive su Fontana che si sian viste negli ultimi anni in Italia (la selezione tocca pressoché tutto il percorso dell’artista, con pochi prestiti ma tutti estremamente significativi: per il pubblico è dunque un’importante occasione di conoscenza e approfondimento), quanto nella scelta di sottolineare la centralità dell’intervento di Carla Lonzi e nell’elevarlo a “guida” di fatto della rassegna.

Il visitatore incontra per prima una Testa di ragazza in terracotta, che viene collocata nella sala che ospita le opere rinascimentali della collezione Magnani Rocca (la scultura di Fontana è posta davanti alla Sacra Conversazione di Tiziano) per rimandare il visitatore alla primissima stagione di Fontana, dacché la scultura è del 1931, dà conto degli esordî in senso quasi espressionista dello scultore e soprattutto, sottolinea Paolo Campiglio, “evidenzia [...] che la messa in discussione dei mezzi e del linguaggio della scultura poteva essere condotta anche in seno alla scultura stessa, nel seducente ritratto realistico”. Si passa quindi alla prima sala che dà ampio spazio all’attività teorica di Fontana, con la ripresa di uno dei suoi scritti più rilevanti, il Manifiesto Blanco che l’artista vergò nel 1946 a Buenos Aires assieme a Bernardo Arias, Horacio Cazeneuve, Marcos Fridman, Pablo Arias, Rodolfo Burgos, Enrique Benito, César Bernal, Luis Coll, Alfredo Hansen e Jorge Roccamonte. Il primo manifesto dell’arte di Fontana fissa alcuni punti fermi che avrebbero poi condotto ai manifesti dello spazialismo: primo, l’arte è una “necessità vitale della specie”. Secondo, “le idee non si rifiutano”. Terzo, la proposta è il “superamento della pittura, della scultura, della poesia, della musica” nel segno di “un’arte più strettamente in accordo con le esigenze del nuovo spirito”. Infine, tempo e spazio sono gli elementi fondanti dell’arte nuova. Il richiamo all’arte barocca, imprescindibile per Fontana e presente fin dalle prime battute del Manifiesto Blanco, in mostra è esplicitato dalla presenza di una Trasfigurazione del 1949, ceramica in arrivo dalla collezione Cagnin di Parma, oltre che dai bozzetti per la Minerva in bronzo dell’atrio dell’Università Statale di Milano, del 1956. Ma è soprattutto dalla ceramica, coi suoi vuoti e coi suoi pieni, con la luce che si rifrange sulle superfici smaltate, con la sua tensione verticale che comincia a esprimersi la voglia di conquista dello spazio. E la ceramica in avvio di percorso è anche un preciso richiamo alla conversazione con Carla Lonzi, che s’apre con una riflessione sulla tecnica: “la materia più logica era la ceramica”, racconta l’artista, perché passibile d’essere plasmata e modellata in maniera diretta e senza passaggi intermedî che, secondo la visione di Fontana, avrebbero potuto alterare l’intento iniziale dell’artista.

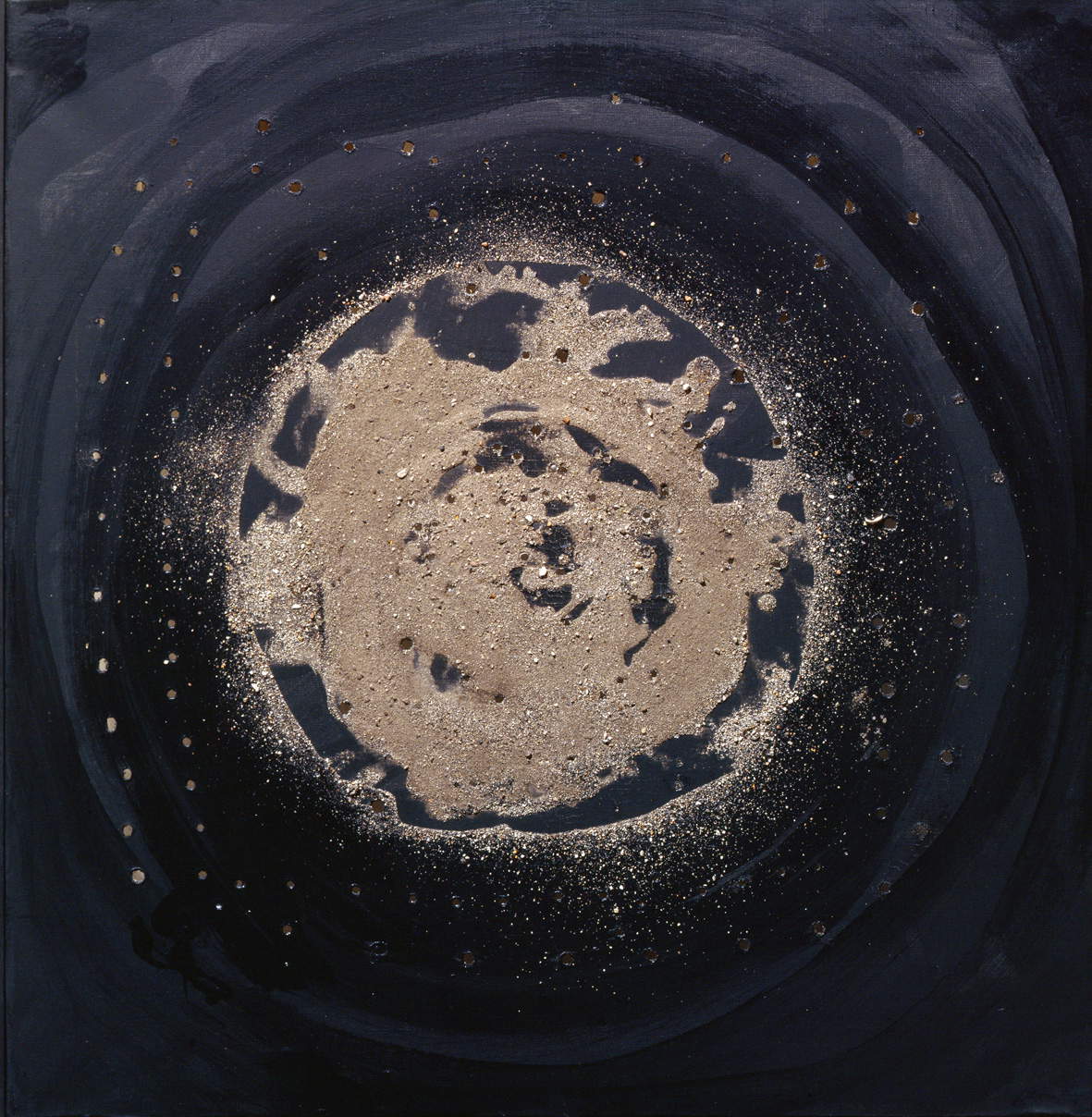

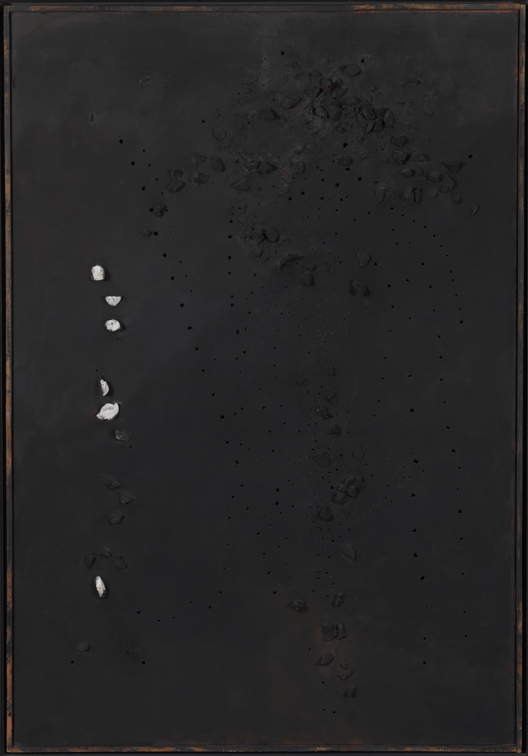

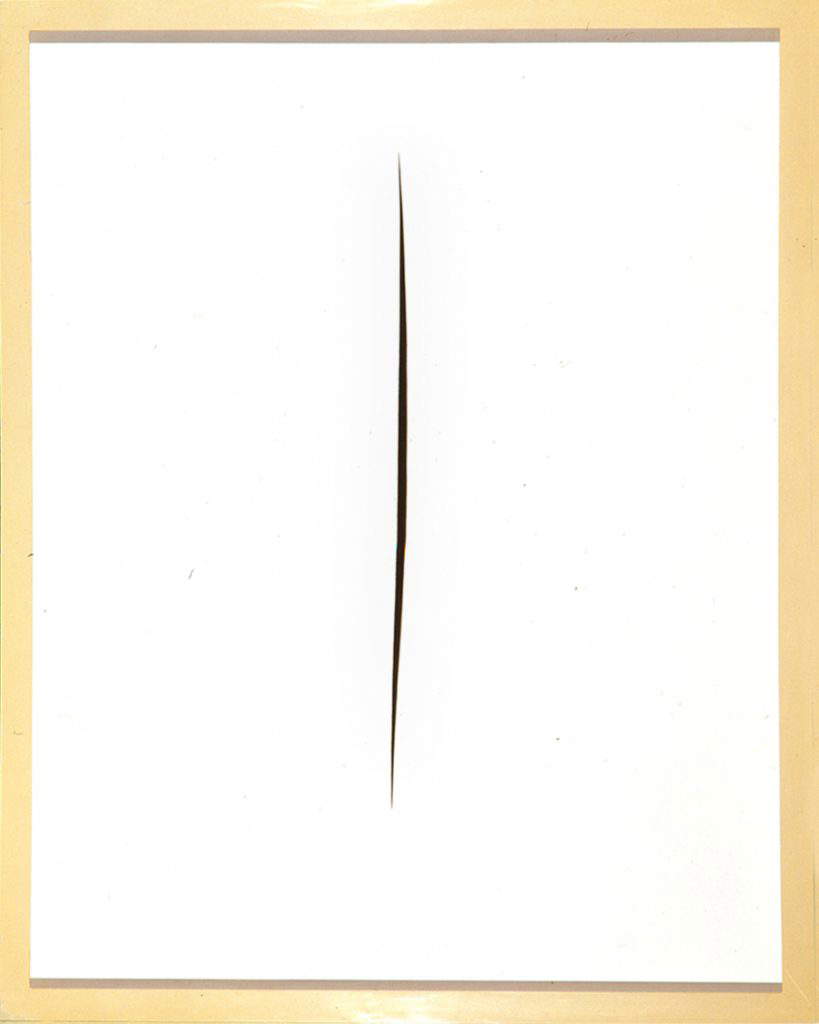

Ai “buchi” e ai “tagli” Fontana sarebbe giunto per gradi, e la mostra di Mamiano di Traversetolo ben attesta questo processo d’avvicinamento che dalle carte forate conduce, sulle prime, a opere di grande immediatezza, come il Concetto spaziale (il pane), una terracotta del 1950, in prestito dalla collezione della Fondazione Fontana (così come buona parte delle opere esposte), dove i primi buchi sconvolgono una superficie che ricorda la forma d’un pane, nel modellato e nei colori, e che trasformano un oggetto che rimanda a un elemento del quotidiano in un varco aperto sul cosmo. Quello di Fontana non è peraltro un percorso lineare, e la mostra intende dar prova anche di questo aspetto: la sua ricerca è stata irta d’ostacoli, di ripensamenti, di passi indietro. Un Concetto spaziale del 1955, con buchi e pezzi di vetro applicati alla tela, in prestito dal Mart di Rovereto, ne è la più evidente dimostrazione: “quando mettevo le pietre”, raccontava Fontana a Lonzi, “era per vedere se potevo superare, e invece ho fatto un passo indietro, capisci... perché fai delle cose anche sbagliate, credendo di andare avanti... invece, credendo che con le pietre passasse la luce, creasse più l’effetto del movimento, così. E invece, ho capito che io devo stare proprio con la mia semplicità pura, perché è pura filosofia, più che altro... chiamala anche filosofia spaziale, si può chiamare cosmica, no?”. Eccoli allora quei buchi che si spogliano per giungere a una dimensione più semplice (un Concetto spaziale del 1960-1961, sempre dal Mart: le uniche concessioni adesso sono la disposizione dei fori e il colore) per arrivare poi alla poesia del taglio.

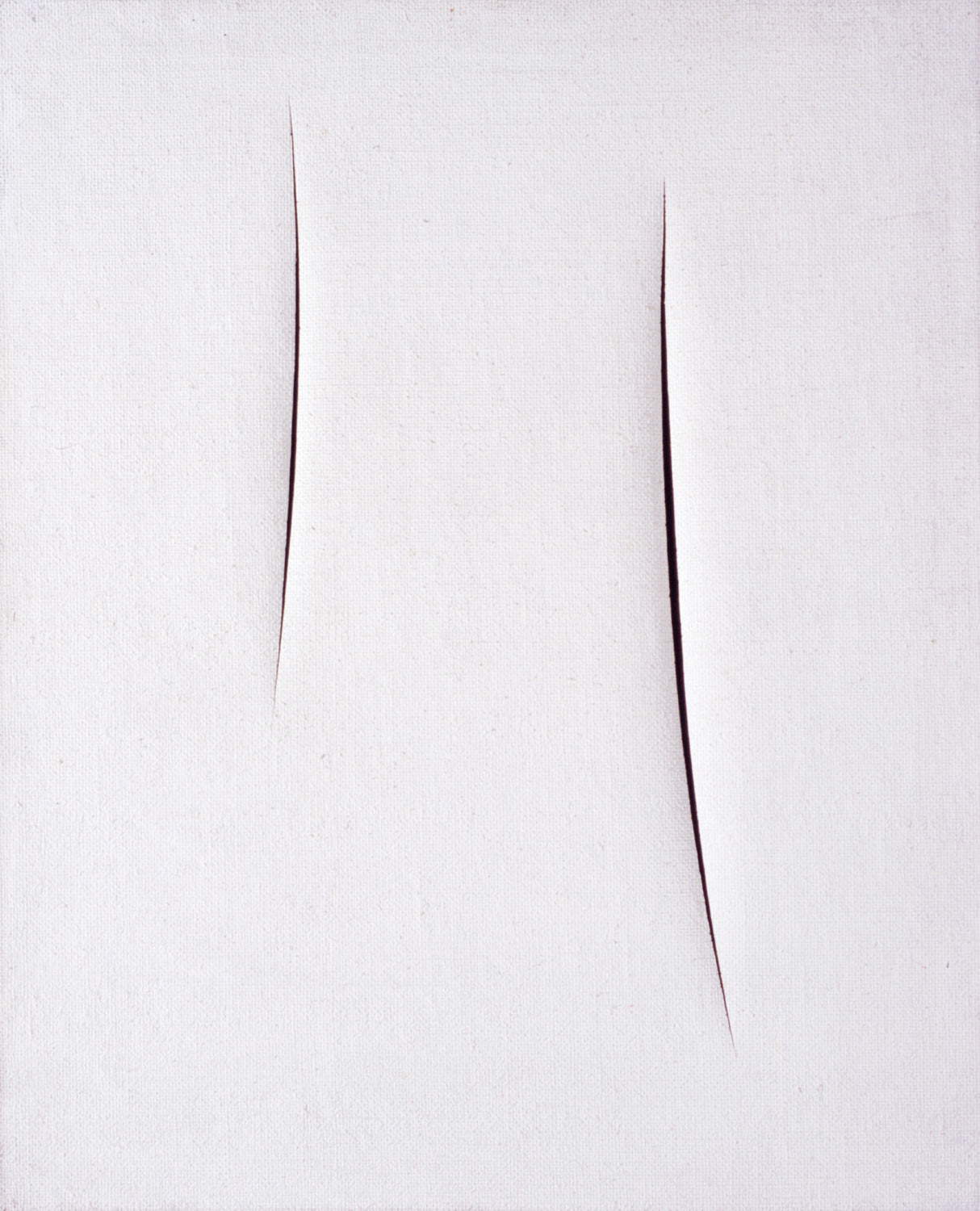

Nella seconda sala della mostra sono allineati quattro tagli, a dimostrare la varietà di soluzioni immaginate da Fontana ma anche, volendo vedere il rovescio della medaglia, la loro ripetitività (l’artista avrebbe poi ammesso senza mezzi termini che avrebbe prodotto una gran quantità di tagli non per ragioni artistiche, ma perché elevate erano le richieste dei collezionisti, che volevano avere una sua Attesa, come Fontana aveva chiamato i suoi tagli). Fontana conferiva una nuova direzione a quella conquista (il buco, prima ancora che il taglio) che dava senso alle ricerche d’una vita: “La mia scoperta è stata il buco e basta: io son contento anche di morire dopo quella scoperta... mentre, prima, non mi sentivo niente, non riuscivo mai a... tutte queste mie ricerche... ‘Fontana scherza, piglia in giro’... era proprio quest’inquietudine, no? Proprio di trovare... di trovare una cosa che avevo sempre in testa, no?”. Coi suoi buchi e coi suoi tagli, Fontana ha aperto le porte all’infinito. Non solo: ha invitato tutti ad andare oltre la superficie dell’opera per cominciare un viaggio nella realtà. Ha ottenuto quel “cambiamento nell’essenza e nella forma” che andava cercando fin dal Manifiesto Blanco. Un’arte “basata nell’unità di tempo e dello spazio”, avrebbe scritto nel Manifesto tecnico dello spazialismo. Un’arte che sottolinea la necessità d’un’azione.

Per arrivare ai tagli partendo dai buchi, Fontana avrebbe impiegato un decennio almeno. La carica istintiva, quasi violenta dei buchi, trovava nei tagli un senso di rilassatezza, “di calma spaziale” e di “serenità nell’infinito”, volendo riprendere le parole che Fontana utilizzò per descrivere le sue Attese in un’intervista rilasciata a Giorgio Bocca. In mostra, il compito di sottolineare le differenze tra buchi e tagli è affidato a un’altra guida ideale, Ugo Mulas (le celeberrime fotografie che ritraggono Fontana mentre esegue un taglio, che com’è noto eran state ideate con l’intento di farlo sembrare un gesto naturale e istantaneo quando in realtà ogni taglio richiedeva un procedimento tecnico né immediato né semplice), per il quale i tagli rilevavano una sorta di duplice natura in Fontana, una quasi primitiva e una invece calcolatrice: “questa sua forza proprio fisica, istintiva diciamo, quasi automatica e il suo grande desiderio di controllarla, di dominarla, di arrivare a una chiarezza concettuale; insomma era un pittore fra due momenti, fra due mondi; cioè un pittore che ha sentito molto forse tutti i motivi che sono stati alla base del rinnovamento”. Nei suoi tagli, in breve, c’è anche la vita dell’essere umano con le sue contraddizioni.

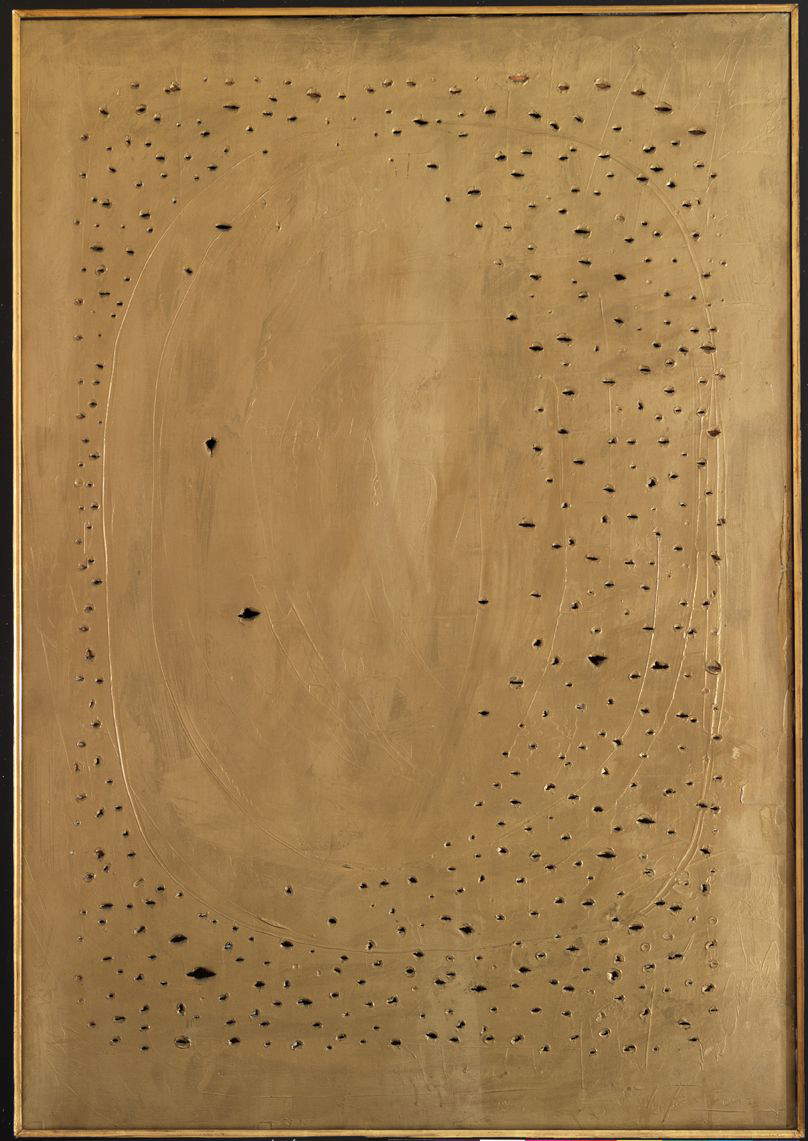

Le sale seguenti concedono al pubblico altri affondi su ulteriori aspetti del lavoro di Fontana. Una sezione è dedicata alla scultura: assume un rilievo particolare il Fiocinatore, gesso colorato del 1933-1934 che si pone agl’inizî della carriera di Fontana e dimostra la sua confidenza coi linguaggi della tradizione ma anche la volontà di superarli fin da subito (la patina dorata che ricopre la figura del pescatore, scrive Maria Villa, “sancisce un passaggio importante nella definizione di un linguaggio nuovo”, poiché “conferisce all’opera una valenza antinaturalistica, quasi astratta, che respinge ogni intento mimetico” e in realtà si pone già in rottura con la tradizione). Ecco poi le Nature, grandi sfere tagliate (Fontana “rompe le palle”, dicevano i suoi detrattori) che alludono alla semplicità della natura (la forma sferica) ma anche alla sua imperfezione (lo squarcio che altera la materia), e sulla parete centrale il famoso Concetto spaziale. New York, grande opera della serie dei Metalli maturata durante un soggiorno neyworkese di Fontana, che incidendo una grande lastra di rame offre al riguardante la suggestione dei grattacieli della città americana. Dopo un passaggio in cui vengono esposte alcune sculture che esplorano le possibilità dei buchi su superfici tridimensionali, s’arriva all’ultima sala che allinea due opere, un Teatrino e una Fine di Dio, per indagare gli sviluppi estremi dell’arte di Fontana. I Teatrini, eseguiti tra il 1963 e il 1966, sono studî sullo spazio dove alcune figure si muovono sullo sfondo di quinte delimitate per creare ipotesi di “spazialismo realistico”, adoperando un’espressione di Fontana, “forme che l’uomo immagina nello spazio”. La fine di Dio appartiene a una serie di tele ovali bucate che, avrebbe detto Fontana in un’intervista a Carlo Cisventi del 1963, “per me significano l’infinito, la cosa inconcepibile, la fine della figurazione, il principio del nulla”. La conquista dello spazio, diceva Fontana a Carla Lonzi, aveva reso evidente che la fede è un fatto di coscienza. L’essere umano scopriva l’infinito e l’eternità: e allora, gli esseri umani avrebbero dovuto abbandonare “l’ambizione materialistica di essere rappresentati in materie, marmo, bronzo, credendo di essere ricevuti dai posteri”. La Fine di Dio non ha dunque intenti provocatorî, come molti han pensato all’epoca e come pensano tuttora: è un’opera che Fontana voleva si prendesse sul serio per la serietà dei temi che affronta, a cominciare dall’idea di una nuova rappresentazione dell’infinito (per Fontana, la parola “Dio” non era da intendersi in senso religioso: era semmai un modo per esprimere la fine della figurazione) e dalla necessità di riconsiderare le origini della vita (molti, a partire da Gillo Dorfles, hanno notato come la forma a uovo della Fine di Dio rimandi proprio all’iconografia della nascita, financo dell’Immacolata Concezione se si vuol dare a questa serie un significato religioso).

Lucio Fontana. Autoritratto si conclude con una selezione di opere di diversi artisti (da Giulio Paolini a Enrico Baj, da Alberto Burri a Enrico Castellani, da Piero Manzoni a Luciano Fabro) che si muove in due direzioni: la prima, dar conto delle ricerche condotte dai contemporanei di Fontana e dimostrare parallelamente come la sua lezione sia stata recepita dai più giovani (l’arte di Castellani, per esempio, sarebbe inconcepibile senza le indagini di Fontana), e la seconda dimostrare quanto Fontana fosse attento ai giovani, nei confronti dei quali nutriva grandi attese e speranze, ritenendo che l’arte italiana fosse molto vitale, e reputando la scena italiana anche superiore a quella degli Stati Uniti, e questo non per mero sciovinismo (il giudizio negativo su Vedova, al quale Fontana riserva parole affilatissime nella conversazione con Carla Lonzi, dimostra che non guardava alla nazionalità), ma perché riteneva che le conquiste sue e di Manzoni (ma anche di Yves Klein, per citare un artista non italiano) fossero (e lo sono state) decisamente più importanti rispetto a quelle di Pollock e degli espressionisti astratti americani. Alcune delle opere in mostra sono anche citate nella conversazione.

Alla Fondazione Magnani Rocca continua dunque il percorso di conoscenza sulla grande arte del XX secolo, per la quale il museo parmense è diventato ormai un punto di riferimento sempre più ineludibile, con una mostra dall’impostazione spiccatamente divulgativa ma che trova le ragioni del suo interesse anche nell’aver elevato un intervento critico profondamente innovativo, quello di Carla Lonzi, a momento centrale attorno al quale costruire una rassegna. Un intervento che rappresentò una novità importante, adeguatamente rimarcata da Lara Conte: “Lonzi vuol abolire la distanza, quel filtro che si istituisce fra l’atto critico e il pensiero dell’artista, per attingere una maggiore aderenza al vissuto esistenziale, e meglio comprenderne il processo creativo, le tecniche di lavoro, evitando che la pratica critica possa esercitare una problematica e discutibile azione interpretativa”. Il suggerimento è quello di non saltare la sala introduttiva con l’audio della conversazione, come spesso si fa quando si visita una mostra (sarebbe interessante conoscere la percentuale di pubblico che si sofferma ad ascoltare le introduzioni multimediali), ma di fermarsi ad ascoltare le parole di Fontana, che riecheggeranno per tutta la mostra: sembrerà di avere l’artista al proprio fianco, di essere in sua compagnia mentre s’osservano le sue opere (la mostra della Fondazione Magnani Rocca riesce a dare questa meravigliosa suggestione ai visitatori, e solo per questo meriterebbe d’esser visitata).

Si tornerà nel rigoglioso giardino della Magnani Rocca con la sensazione d’aver conosciuto un uomo che non solo ha segnato un momento fondamentale della storia dell’arte mondiale, ma ch’era in grado di vedere oltre, che suggeriva una filosofia del “niente della creazione”, un’arte della liberazione dalla materia. L’essere umano esisterà sempre, secondo Lucio Fontana, ma tra centinaia o migliaia di anni “diventerà un essere semplice, come un fiore, una pianta, e vivrà solo della sua intelligenza, della bellezza della natura, e si purificherà del sangue”. Vivrà delle conquiste della scienza, diventerà un essere evoluto, smetterà di avere pensieri di predominio sul suo simile e sugli altri esseri viventi, “finiranno le guerre”. Lucio Fontana aveva immaginato una forma d’arte che in qualche modo anticipa questo essere umano del futuro. Probabilmente perché anche lui era un uomo che viveva nel futuro.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).