Anche Picasso era un migrante. Com'è la mostra di Milano

La storia delle Demoiselles d’Avignon, ch’è tra i capolavori fondanti dell’arte del Novecento, può esser presa a eloquentissimo esempio dei danni che, nel campo delle arti, possono essere provocati dal nazionalismo più becero, più ottuso, più retrivo. È noto che il dipinto, inizialmente, non fu capito: venne tacciato d’immoralità e per lungo tempo non trovò acquirenti, tanto che la tela dovette giacere arrotolata nello studio di Pablo Picasso per otto anni dalla sua prima mostra. Era il 1916 quando le Demoiselles vennero esposte per la prima volta, al Salon d’Antin, e il pittore fu costretto ad aspettare fino al 1924 per trovare un compratore, grazie al tramite e all’interessamento di André Breton e Louis Aragon. Picasso, negli anni Venti, era già diventato un pittore ricco e famoso, e aveva trovato un accordo con Jacques Doucet, uno dei padri della moda francese, gran collezionista d’arte, per una somma non altissima: 25mila franchi francesi, grosso modo 26mila euro attuali. L’opera valeva almeno dieci volte di più: lo storico dell’arte John Richardson, studioso di Picasso, ha ritenuto che l’artista avesse accettato una vendita a prezzo ribassato a seguito d’una promessa di Doucet, ovvero quella di destinare le Demoiselles, per volontà testamentaria, alle raccolte del Louvre. Doucet si considerava, almeno stando a quanto diceva Breton, l’unico collezionista in grado di persuadere il più grande museo francese ad accettare un’opera d’avanguardia. Il problema però è che alla fine Doucet non incluse le Demoiselles nel suo testamento, col risultato che il dipinto venne poi venduto dalla vedova alla galleria Seligmann di New York. E venne infine acquistato dal MoMA, dove oggi milioni di persone lo ammirano. Lontano dalla Francia, lontano dalla terra in cui l’opera venne realizzata, lontano dal paese che aveva avuto l’occasione di trattenere in un suo museo pubblico uno dei capisaldi della modernità.

Perché l’opera non venne lasciata al Louvre malgrado le promesse? L’idea di Jean-Hubert Martin, curatore che ha lavorato per tanti anni nei musei nazionali francesi, è che la Francia non fosse disposta ad accogliere le Demoiselles. C’è un passaggio delle memorie di René Gimpel in cui lo storico mercante dei cubisti lamenta il fatto che “il Louvre ha rifiutato il suo Picasso, che è il più bel quadro del mondo. Al Louvre, al Luxembourg, nessuno del gruppo dirigente ufficiale vuole sentir parlare di Picasso. È odiato”. Dobbiamo immaginare che, negli abboccamenti tra Doucet e la dirigenza del museo, il collezionista avesse percepito la totale mancanza d’interesse nei confronti delle Demoiselles, e si fosse reso conto che un eventuale lascito sarebbe stato respinto. Martin, nel catalogo della mostra Picasso lo straniero, è esplicito: “La partenza di Les Demoiselles d’Avignon per gli Stati Uniti è indicativa del conservatorismo artistico dilagante in Francia. In nome del nazionalismo e del genio francese, le istituzioni, sotto la tutela dell’Académie des Beaux-Arts continuarono tale politica tradizionalista”. Non è un’idea formulata tramite il filtro d’un facile presentismo: è un’ipotesi storicamente suffragata, legata a un clima che si respirava non soltanto in Francia, ma anche in Italia (ci si domandi perché, nei nostri musei pubblici, è rarissimo trovare dei Cézanne, dei Van Gogh, degli impressionisti, degli stessi Picasso: la classe dirigente che governò i musei in Italia nei primi decennî del Novecento non era certo più acuta di quella francese), un’ipotesi che ben s’attaglia anche alla storia personale di Picasso, raccontata nei dettagli più scomodi dalla mostra di Palazzo Reale, terza tappa d’un progetto nato da uno studio della curatrice Annie Cohen-Solal, partito nel 2021 al Musée National de l’Histoire de l’Immigration di Parigi, proseguito poi a New York da Gagosian, e infine giunto in Italia, al Palazzo Reale di Milano.

Quello di Annie Cohen-Solal è un progetto teso a far emergere un Picasso poco o per niente raccontato, un Picasso che, per quasi tutta la sua esistenza, anche quand’era all’apice del successo, anche quando i suoi guadagni gli avevano consentito di comprare un castello in Normandia, ha dovuto vivere, anche con certa sofferenza, la condizione di straniero all’epoca dei nazionalismi, in una società, quella della Francia d’inizio Novecento, fortemente xenofoba. Lo stigma che aveva marchiato Picasso, anzi, era triplo: straniero, estremista di sinistra, e artista d’avanguardia. E il paradosso è che Picasso continua a subire tormenti anche da morto, dacché oggi la sua figura è offuscata da un’altra macchia, che ha a che vedere col suo rapporto col sesso femminile: “un mostro”, lo definiva senza mezzi termini Adrian Searle, critico del Guardian, in un’inchiesta che il suo giornale aveva condotto proprio su Picasso, chiedendo a diversi studiosi se oggi sia il caso di riconsiderare l’arte del padre del cubismo alla luce dei suoi lati umani meno edificanti. Un mostro, sì: un macho mosso da un irrefrenabile istinto predatorio, un manipolatore, un narcisista: eppure, “il fatto che fosse un essere umano orribile fa parte della sua complessità”, concludeva Searle, col risultato che “non è possibile avere Picasso senza Picasso”. C’è allora da domandarsi quanto i suoi trascorsi biografici, quanto il suo passato da emarginato attenzionato dalla polizia, quanto la sua condizione di apolide de facto inviso pure alla madrepatria all’epoca della dittatura franchista abbiano inciso sul suo temperamento, sulla sua sfera emotiva. Le debolezze riprovevoli di Picasso sono frutto della sua fragilità? Domanda interessante, che attiene più alla psicologia che all’arte, eppure ineludibile qualora ci si voglia chiedere fino a che segno l’essere umano debba prevalere sull’artista. Non è, ovviamente, maldestro giustificazionismo: si tratta, semplicemente, di sondare tutti i lati di quella complessità che dev’essere riconosciuta dietro ogni opera di Picasso.

La mostra di Palazzo Reale diventa allora una sorta di racconto biografico che, per espressa volontà della curatrice, tralascia quasi del tutto ogni analisi formale. Benché, naturalmente, sia logico legare ai trascorsi personali di Picasso non soltanto le scelte dei soggetti, che specie nelle prime fasi della carriera sono condizionate dalla sua vita poco inquadrata, ma anche le sue sperimentazioni, che sono riflesso dei suoi interessi. La storia di Picasso è, fondamentalmente, la storia d’un migrante, d’un giovane che a diciott’anni lascia il suo paese per trasferirsi in un paese che non conosce, dove si parla una lingua che non conosce, e dove non ha punti di riferimento se non alcuni suoi connazionali, un gruppo d’anarchici catalani (i più famosi sono i pittori Santiago Rusiñol e Ramón Casas, gli altri sono Carles Casagemas, Pere Romeu, Hermen Anglada-Camarasa, Frederic Pujulà, Joaquim Mir, Ramon Pichot) che lo accolgono a Montmartre, oggi quartiere residenziale buono e tirato a lustro, in alcune aree ovviamente turistico, ma all’epoca periferia degradata, quartiere dalla nomea poco simpatica, una specie di ghetto senza barriere per immigrati, sbandati, delinquenti, poveri, dove diventava pericoloso aggirarsi una volta calata la sera. Per un immigrato, la Parigi d’inizio Novecento è una città respingente, ostile (Maurice Barrès, che all’epoca era ancora il leader del nazionalismo francese, nel 1898 scriveva che “lo straniero, come un parassita, ci avvelena”), tant’è che a Picasso serviranno quattro soggiorni prima della decisione di stabilirsi definitivamente qui, nel 1904, anno in cui prende alloggio al Bateau-Lavoir, palazzina cadente alle pendici della collina di Montmartre, una sola fonte d’acqua potabile per trenta unità abitative. Parigi, assieme a Picasso, è forse la vera protagonista d’una mostra dove spesso le opere passano in subordine rispetto al racconto. Città seducente e arcigna, metropoli rumorosa e plurale, vivace e impaurita, divisa tra una periferia dove brulica un folto, fecondo frascame d’artisti provenienti da ogni parte d’Europa (e qualcuno anche da più lontano) che stanno scrivendo le basi dell’arte moderna, e un centro borghese che niente ha da spartire con quei margini sfilacciati dove la vita si muove tra gli atelier fatiscenti degli artisti, i café dove si ritrovano poeti, cantanti, pittori, le strade dove i poliziotti sono impegnati tutti i giorni a rincorrere ubriachi, ladruncoli, migranti che bivaccano dove possono.

Ecco allora che la produzione di questi anni abbonda dei soggetti che con più facilità vengono associati al primo Picasso: i poveri, gli arlecchini, i saltimbanchi, ovviamente gli amici, i ritratti della Parigi che il giovane artista spagnolo frequenta (su tutti Max Jacob, uno dei suoi pochi amici francesi, forse il primo autoctono disposto a dargli una mano). Sono i primi soggetti che s’incontrano in mostra, traduzione visiva del primo impatto di Picasso con la città. Tutti disegnati in maniera sommaria su carta, tracciati con segno scarno ma preciso e sicuro sopra fogli di carta modesta, appunti che Picasso annota semplicemente guardandosi attorno. È soprattutto coi saltimbanchi che il giovane Picasso tende a identificarsi, e non solo perché girovaghi ed emarginati come lui: i circensi della Parigi d’inizio Novecento erano soprattutto italiani e Picasso era d’origini italiane (il cognome con cui avrebbe scelto d’identificarsi, il cognome con cui è passato alla storia, non è quello paterno: è quello della madre, ed è ligure), anche se i suoi acrobati non sono connotati, non hanno un’identità e neppure potrebbero averla, dacché lo stesso Picasso è difficile a definirsi. Non sono neanche un modo per portare avanti una sorta di contestazione antiborghese, ragione per cui altri artisti e letterati del tempo dedicano attenzione ai saltimbanchi: i giocolieri di Picasso, ha scritto Emily Braun, “fanno parte di una mitologia poetica, ma in realtà […] sono non-cittadini: un gruppo di vagabondi nell’era dei moderni stati-nazione”. Si potrebbe dire che anche le prime sperimentazioni cubiste, che in mostra s’incontrano subito dopo, sono il prodotto del continuo girovagare, fisico e ideale, di Picasso: la decisiva estate di Gósol, villaggio sperduto in mezzo ai Pirenei dove pure lo Stato faticava ad arrivare, connette l’artista a una semplicità archetipica che affonda le sue radici tanto nell’arte romanica quanto nella modestia, nella frugalità, nell’estrema parsimonia ch’è tipica delle popolazioni di montagna. La frequentazione delle periferie parigine mette l’artista nella posizione d’aprirsi senza pregiudizî all’arte africana e alle produzioni degli outsider: nota è, del resto, la stima, ironica e sincera allo stesso tempo, che Picasso nutriva per Henri Rousseau. La lontananza dalle accademie e dai suoi ambienti gli libera la mente, lo priva di qualunque condizionamento, gli consente di guardare con sommo interesse a tutti quegli artisti che venivano tendenzialmente esclusi dagli eventi istituzionali, ma che stavano introducendo nuovi modi di vedere la realtà. Ecco come nasce il cubismo.

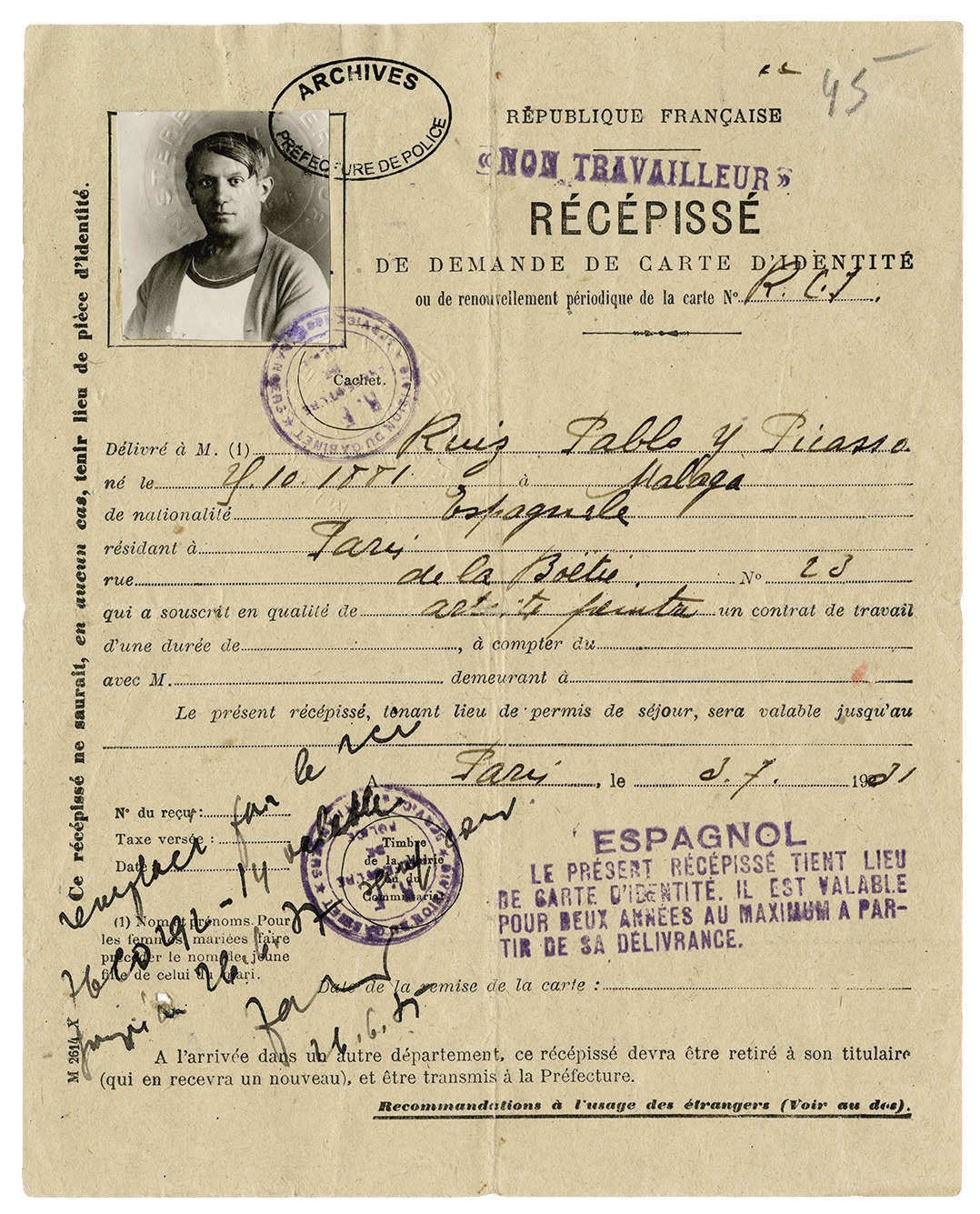

L’evoluzione dell’arte di Picasso viene seguita dalla mostra in parallelo agli accadimenti privati che segnano la sua vita da immigrato: la confisca massiccia (circa settecento opere di Picasso) ai danni del suo gallerista, il tedesco Daniel Kahnweiler, allo scoppio della prima guerra mondiale (Francia e Germania sono su due fronti opposti), la necessità di reinventarsi e di tentare esperimenti da scenografo in collaborazione coi Balletti Russi di Djagilev, l’impegno politico coi repubblicani spagnoli e l’impresa di Guernica, il successo tra i collezionisti americani, tedeschi, russi, il trasferimento da Montmartre ai quartieri della Parigi borghese (ci sono anche i disegni nei quali Picasso aveva ritratto il suo nuovo appartamento di rue La Boétie), il rifiuto della richiesta di naturalizzazione presentata nel 1940 al ministero della Giustizia della Francia, fino ad arrivare agli anni del dopoguerra, durante i quali Picasso, forse per la prima volta nella sua vita, può godere d’un riconoscimento pieno, soprattutto all’indomani dell’ingresso di un nucleo di sue opere al Musée National d’Art Moderne: è il 1947 e finalmente l’artista può dire d’essere adeguatamente rappresentato in un museo francese di primo livello. Nel percorso, capita d’avere la sensazione che le opere siano un accessorio, alle volte s’avverte quasi uno scollamento tra il racconto e le immagini (sarà allora utile specificare che la tappa americana della mostra è stata realizzata con opere americane, mentre a Milano s’ammira un unico blocco di lavori provenienti dal Musée Picasso di Parigi, circostanza tuttavia resa possibile dal fatto che Picasso è stato uno degli artisti più prolifici della storia): s’è detto del resto che la curatrice, sociologa e storica, ha messo in secondo piano gli aspetti formali e questo è probabilmente il principale difetto d’una mostra che s’apre al visitatore come le pagine d’un libro di storia più che come un itinerario nell’arte di Picasso. Un libro di storia tuttavia necessario per sondare in profondità la complessità d’un artista che, nella sua condizione di “straniero”, non aveva mai avuto occasioni d’approfondimenti tanto verticali sul proprio status. Rilevante comunque l’accento, verso il finale, su di una produzione meno indagata, quella di Vallauris e del sud, dove l’artista, c’informa la curatrice, “ritrova la profondità storica e culturale di quello spazio mediterraneo del quale ha sempre fatto parte”. È forse la parte più solare del suo lavoro: appartiene a questa fase il Plat aux trois visages ch’è stato scelto come immagine-guida della rassegna, una stampa in cui Picasso inserisce, all’interno d’un tondo, tre volti. Sulla sinistra un profilo che pare quasi allucinato, interpretato come lo straniero. Sulla destra un viso dal profilo più classico, quello del “cittadino autoctono” nella lettura di Annie Cohen-Solal. E al centro un beffardo diavolo con le corna, il métoikos, il meteco, lo straniero libero che però non poteva partecipare pienamente alla vita attiva del paese che l’ospitava. Métèque, in francese: era anche il nome con cui la comunità degli artisti stranieri a Parigi talvolta usava per definire se stessa. Pare che Modigliani, una volta, si fosse domandato cosa sarebbe stata Parigi, senza i métèques.

Chi era allora Picasso? Come lo si potrebbe definire? Un artista spagnolo, francese, catalano, andaluso, europeo? Uno straniero, come da titolo della mostra? Certo, lo si può inquadrare in maniera così sommaria per dargli un’etichetta (del tutto legittimo), ma la questione è decisamente più complessa: la realtà è che Picasso sovverte ogni tipo di “identificazione rigida avvicinandosi alle frontiere e attraversandole, come aveva imparato a fare durante gli anni di formazione e di peregrinazione ai confini della Catalogna” (così Peter Sahlins). Legare la figura di Pablo Picasso al problema dell’identità significa passare dalla storia dell’arte alla mitografia. L’identità, ha scritto qualche anno fa il sociologo Francesco Remotti, “è un mito”, e “rendersi conto che davvero l’identità è in nessun senso a portata di mano, e che è folle volerla afferrare e conquistare essendo essa fuori della banda delle possibilità, significa prendere le distanze da questo mito della modernità e in questo modo guadagnare un posto da cui poterlo meglio osservare e analizzare”.

Pablo Picasso è stato un artista aperto, un artista che ha saputo muoversi in diversi contesti, ha saputo attingere da diverse fonti, un artista che era legato certo ad alcuni luoghi (l’infanzia andalusa, la giovinezza in Catalogna, la maturità a Parigi), ma che ha avuto esperienze talmente diverse, talmente contraddittorie da diventare una figura lontana da qualunque tipo di fissità. E la mutevolezza, si sa, è quanto di più distante dal tradizionale concetto di “identità”. Siamo allora disposti a rinunciare a considerare la figura di Picasso legandola al problema dell’identità? Questa, forse, l’istanza ultima della mostra di Palazzo Reale.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).