Le immagini reinventate: come gli artisti contemporanei ri-usano, citano, s'appropriano

Uno dei casi più noti di ri-uso di un’immagine antica nell’arte contemporanea è la celeberrima Mimesis, opera del 1975 di Giulio Paolini che apparentemente consiste in una semplice coppia di calchi della Venere de’ Medici messi uno di fronte all’altro. S’è voluto sottolineare come l’opera sia semplice soltanto in apparenza, perché in realtà il messaggio che si cela dietro alle copie della Venere de’ Medici è piuttosto complesso. Non siamo in presenza d’una citazione che si limita a omaggiare, come spesso accade, l’arte del passato. Né, tanto meno, ci troviamo davanti a un emulo di Duchamp che ci presenta un ready made quale potrebbe essere il calco già bell’e pronto d’una statua antica. Il discorso di Giulio Paolini è ben più raffinato: “l’intento”, aveva spiegato l’artista stesso in un’intervista pubblicata nel 1985 su Tuttolibri, supplemento de La Stampa, “è di cogliere, lasciandola intatta, la distanza che ci separa da quelle immagini, ma che, al tempo stesso, ce le rende visibili”. Con la sua operazione Paolini, oltre a dar corpo all’assunto hegeliano secondo il quale l’arte sarebbe ein Vergangenes, ovvero qualcosa di passato, rende l’osservatore consapevole dell’impossibilità ontologica di ricreare un certo tipo d’arte, della convenzionalità degli schemi che adottiamo per leggere l’arte, del fatto che l’opera d’arte è tale in quanto inserita in una rete di rapporti (con altre opere, con chi la crea, con noi che la osserviamo).

Giulio Paolini, in altri termini, si appropriava concettualmente di un’opera d’arte del passato, affinché la nostra attenzione si focalizzasse non tanto sul calco stesso (che di per sé ha poco valore), bensì su quanto gravita attorno al calco. Un’immagine che conosce una nuova vita, uno spostamento di significato, un’immagine che guarda al passato ma che è in realtà saldamente proiettata sul presente, per il fatto che il tema del ri-uso (nelle sue varie declinazioni: citazione, rivisitazione, appropriazione... ) implica spesso, nell’arte contemporanea, un più o meno cosciente inserirsi entro una discussione. È proprio questo l’argomento al centro di un’interessante mostra in corso al Centro Arti Plastiche di Carrara, Le immagini reinventate, dalla portata fortemente attuale in quanto s’inserisce all’interno d’un dibattito recente e sul quale in molti hanno voluto esprimersi: la curatrice Lucilla Meloni, attenta al tema della citazione nell’arte contemporanea al punto da dedicargli uno dei suoi ultimi lavori (Arte guarda arte. Pratiche della citazione nell’arte contemporanea, Postmedia Books, 2013), porta nella città dei marmi uno spaccato di questo dibattito, ovvero le opere di quattordici artisti che si sono posti il problema (chi più, chi meno consapevolmente) di come affrontare le immagini del passato. “L’arte è sempre stata un guardare e un guardarsi”, scriveva Lucilla Meloni nel libro sopraccitato, e citando Didi-Huberman sottolineava che “l’opera d’arte è un’immagine sempre anacronistica perché contiene al suo interno vari e mescolati differenziali di tempo”, che “nell’opera d’arte vanno a convivere diversi tempi e diverse forme”, e che “la stessa condizione della lettura dell’opera affonda nello sfasamento temporale”.

Se si opta per seguire Didi-Huberman fin dal suo punto di partenza, ovvero le osservazioni di Aby Warburg e il suo concetto di Nachleben (“Sopravvivenza”), grazie al quale s’è sovvertita l’idea d’uno sviluppo lineare ed evoluzionistico della storia dell’arte (un modello che per il filosofo francese è incarnato da storici dell’arte come Vasari e Winckelmann), si giungerà ad affrontare necessariamente il problema di come rileggere le immagini alla luce del fatto che le immagini stesse assommano “memorie spettrali”. Per Didi-Huberman occorre dunque accettare l’anacronismo, ovvero la simultanea presenza di due epoche, come modello per chi studia la storia delle immagini: questo perché le immagini sono “uno straordinario insieme di tempi eterogenei”, e di conseguenza la storia dell’arte necessita di configurarsi come disciplina fondata su d’una temporalità che tenga conto del fatto che passato, presente e futuro non sono tre entità distaccate, ma convivono unite da forti vincoli.

|

| Le immagini reinventate: una sala della mostra. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

Per rendere più chiara questa visione dell’arte e della storia dell’arte, la mostra carrarese s’apre intelligentemente con un’opera significativa come Verifica incerta di Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) e Alberto Grifi (Roma, 1938 – 2007). Un montaggio di materiali di scarto di film americani degli anni Cinquanta e Sessanta che si presentava al pubblico con svariati livelli di lettura e che oltrepassava le conseguenze logiche del senso dei film di cui era composto, spezzava la linearità delle loro trame, rendeva evidente l’assunto secondo il quale la storia dell’arte (e, in questo caso, del cinema) non è narrazione continua, mostrava come certi schemi, certe situazioni, certi modi sopravvivessero a distanza di tempo, e in contesti diversi: interessante, peraltro, notare come lo stesso Didi-Huberman, nel suo Devant le temps, avesse adoperato proprio il termine montage per indicare quell’“insieme di tempi eterogenei” di cui le immagini sono composte. Il cinema è stato, del resto, ambito di sperimentazione di molta arte contemporanea, anche in virtù del fatto che, asseriva il videoartist Douglas Gordon in un’intervista a Flash Art, i film “sono icone d’uso comune”, e lo diventano a tal segno che, citando nuovamente Lucilla Meloni, gli artisti li “bloccano nella fotografia”, come succede in Still Here di Gea Casolaro (Roma, 1965), altra opera in mostra particolarmente icastica nel farsi carico del problema della simultaneità dei tempi.

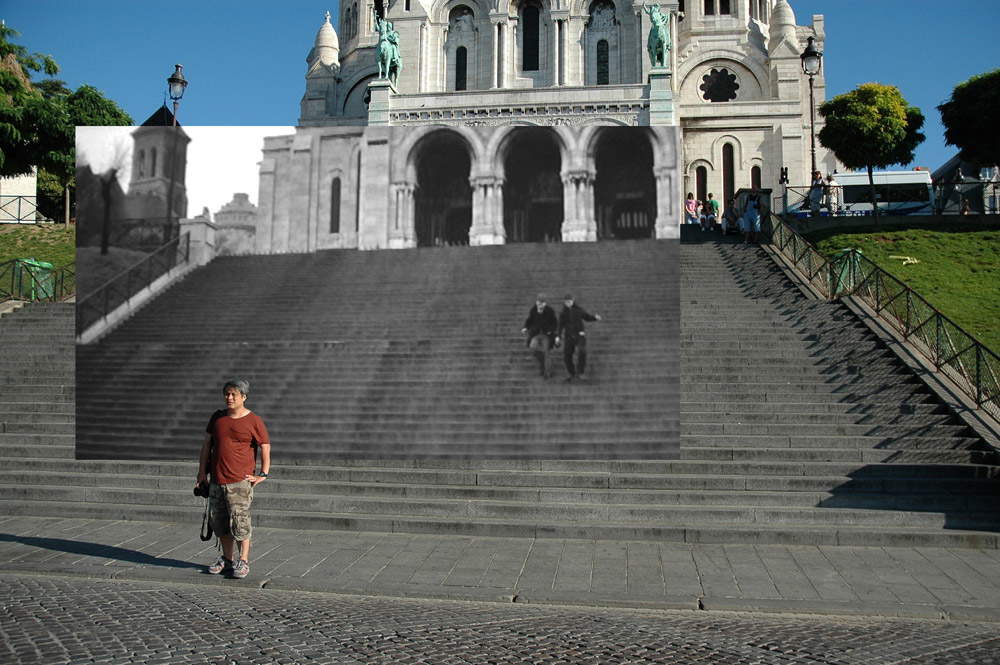

L’artista romana ha bloccato alcune scene di film girati a Parigi, s’è recata nella capitale francese per cercare i luoghi nei quali le scene erano ambientate, ha scattato fotografie che li ritraevano, adottando un punto di vista identico (o quasi) a quello della macchina da presa e ha poi inserito il fotogramma della pellicola nell’immagine catturata in loco. Questa operazione “da un lato annulla”, spiega la curatrice, “e dall’altro potenzia la differenza di tempo e l’identità di luogo e mette in atto una fittizia coesistenza tra passato e presente, tra realtà e finzione, tra luoghi della vita e set cinematografici”. Anche quella di Gea Casolaro è un’opera che si presta a letture di diverso tipo, perché non sussiste unicamente quella riflessione su un tempo in cui presente e passato coabitano, ma c’è anche la volontà di allacciarsi a un discorso sulla memoria, anch’essa di natura molteplice, perché è allo stesso tempo collettiva (quella dei film come icone d’uso comune) e personale, intima, sentimentale (dove per memoria “personale” si può tranquillamente intendere anche la memoria delle singole storie che nei luoghi indagati da Gea Casolaro si sono svolte).

|

| Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi, Verifica incerta (Disperse Exclamatory Phase) (1964-1965; film 16 mm da pellicola 35 cinemascope, colore, durata 35’; Roma, Courtesy Archivio Gianfranco Baruchello) |

|

| Gea Casolari, alcune immagini del ciclo Still Here. Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Gea Casolari, Still Here_L’air de Paris - Quai d’Orléans (2009-2013; stampa inkjet su alluminio, tiratura unica, 64 x 100 x 2 cm; Courtesy l’artista e The Gallery Apart) |

|

| Gea Casolari, Still Here_Le quatre cents coupes - Escalier du Sacre Coeur (2009-2013; stampa inkjet su alluminio, tiratura unica, 46,5 x 70 x 2 cm; Courtesy l’artista e The Gallery Apart) |

|

| Gea Casolari, Still Here_Seul two - Rue Pierre Semard (2009-2013; stampa inkjet su alluminio, tiratura unica, 46,5 x 140 x 2 cm, dittico; Courtesy l’artista e The Gallery Apart). Ph. Credit Finestre sull’Arte |

Il tema della memoria è, del resto, uno dei principali di Le immagini reinventate, ed esplode in tutta la sua potenza nella seconda sala, dove troviamo il frammento Untitled di Cyprien Gaillard (Parigi, 1980), che fa parte della collezione permanente del CAP: non è di per sé un’opera d’arte, dacché si tratta semplicemente d’un lacerto dell’atrio in marmo del World Trade Center di New York, recuperato dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. L’opera sta semmai nella capacità di reinventare quel frammento come testimone in grado di farsi portatore d’una memoria ch’è anch’essa, di nuovo, intima e collettiva (talmente intima che, quando Untitled fu presentato per la prima volta, alla Biennale di Scultura di Carrara del 2010, fu inserito in una specie di vaschetta affondata nell’erba d’un giardino), ma anche nel suo assurgere a simbolo d’un degrado innescato dal tempo che determina l’avvicendarsi delle trasformazioni storiche e culturali: centrale, nella produzione di Cyprien Gaillard, è la ricerca sulle rovine, sulla decadenza delle società, che l’artista svolge quasi con occhio clinico, semplicemente presentando all’osservatore i resti d’un passato più o meno prossimo.

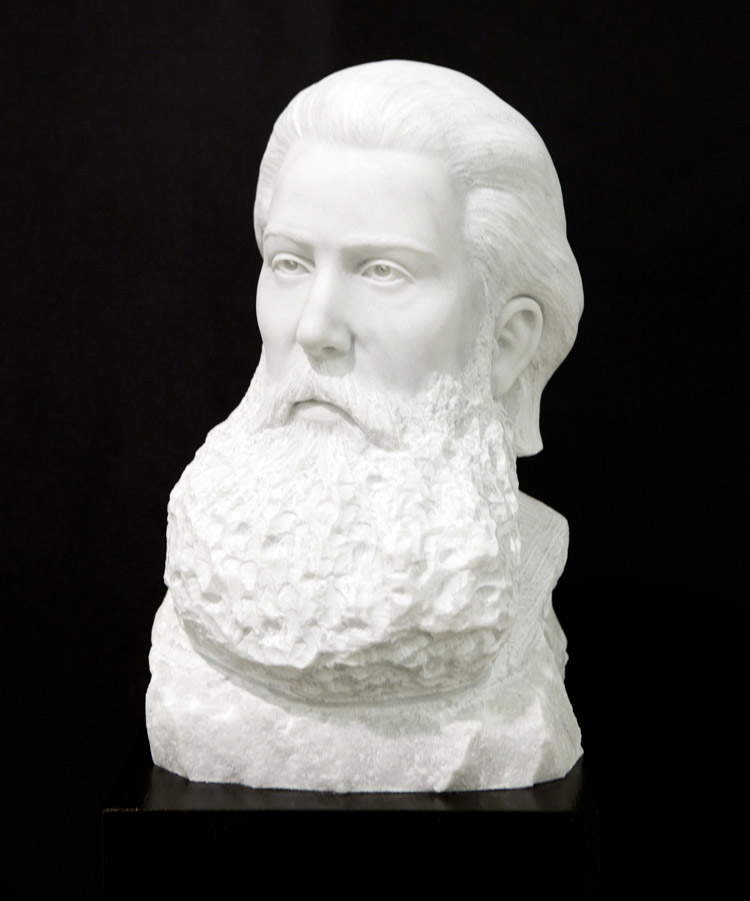

Altro artista che da tempo incentra la sua ricerca sulla memoria è l’americano Sam Durant (Seattle, 1961), di cui in mostra si ripropongono le opere realizzate in occasione del progetto Propaganda of the deed (“Propaganda del fatto”) del 2011: sono busti ritratto di sei anarchici (in ordine di come sono esposti al CAP: Francesco Saverio Merlino, Marie-Louise Berneri, Errico Malatesta, Carlo Cafiero, Renzo Novatore, Gino Lucetti) che si stagliano sulle grandi bandiere nere che dànno il titolo all’opera (Black Flag, Unfinished Marble). L’artista, da sempre socialmente impegnato, ritorna a un tipo di figurazione tradizionale per omaggiare la città di Carrara, storica capitale internazionale dell’anarchismo, e alcuni dei protagonisti della storia del movimento anarchico, componente fondamentale della memoria carrarese. Nell’opera di Durant la citazione (in questo caso i ritratti degli anarchici desunti da fotografie) assume apparentemente i contorni dell’omaggio che non mette in dubbio la precedenza ontologica dell’originale: in realtà, una lettura più profonda rivela un lavoro concettuale denso e raffinato che si cela dietro l’apparenza. I busti, intanto, sono sei, e sono separati, ma fanno parte di un’unica installazione: pare quasi un riferimento alla dimensione collettiva del movimento anarchico che si nutre delle fondamentali esperienze dei singoli. E poi, fondamentale è il non finito che caratterizza tutti i sei ritratti. Quando Delacroix affidava al suo Journal il giudizio sul non finito michelangiolesco, scriveva che questo procedimento dà senso e valore alle parti compiute. Si potrebbe dire lo stesso di Sam Durant. Il suo non finito è il “varco” che “li colloca in una dimensione stretta tra presenza e assenza” e in cui “i dati della storia e le biografie dei personaggi vengono riattualizzati”, è il terreno intangibile entro cui trova spazio quella memoria di cui l’opera cerca di farsi carico: l’impossibilità di stabilire confini precisi e stabili per definire l’anarchismo, l’incompiutezza d’un ideale che la storia ha visto trovar concretezza soltanto nella Spagna del ’36 (e per pochi mesi), le lotte di quanti si sono battuti, si battono e si batteranno per una società più giusta.

|

| Cyprien Gaillard, Untitled (New York Marble Sculpture) (2010; frammento di marmo bianco, 3 x 15 x 15 cm; Carrara, Centro Arti Plastiche) |

|

| Sam Durant, alcuni ritratti della serie Black Flag, Unfinished Marble (2011; marmo di Carrara; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions). Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Sam Durant, Black Flag, Unfinished Marble (Carlo Cafiero) (2011; marmo di Carrara, 45 x 29 x 28 cm; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions) |

|

| Sam Durant, Black Flag, Unfinished Marble (Marie-Louise Berneri) (2011; marmo di Carrara, 45 x 28 x 23 cm; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions) |

|

| Sam Durant, Black Flag, Unfinished Marble (Gino Lucetti) (2011; marmo di Carrara, 45 x 28 x 20 cm; Courtesy Franco Soffiantino Contemporary Art Productions). Ph. Credit Finestre sull’Arte |

La storia dell’arte entra invece ne Le immagini reinventate con il Diorama penetrable di Mauricio Lupini (Caracas, 1963), chiaro riferimento ai Penetrables di uno degli esponenti di spicco dell’arte cinetica, Jesús Rafael Soto, inventore di queste bizzarre architetture capaci di alterare il punto di vista dell’osservatore agendo da schermo che frammenta ciò che si trova al di là della struttura, ma anche di coinvolgerlo direttamente in quanto opera aperta nella quale il pubblico può entrare (da cui il nome) per vedere la realtà alterata dalle lamelle che compongono l’opera, con tutto ciò che concettualmente ne può conseguire (si pensi soltanto alla capacità dell’opera di annullare la distanza tra arte e realtà: un argomento ch’è ancora di urgente attualità). Lupini, con la sua opera, intende storicizzare il lavoro del connazionale Soto, e intende farlo a livello concettuale, perché nelle caratteristiche fisiche e strutturali l’opera è perfettamente identica a quella di Soto, non fosse per il fatto che, in Lupini, le lamelle sono create a partire da fogli di giornali e riviste selezionati con cura e scopi precisi, e che all’aggettivo “penetrable” s’aggiunge il sostantivo “diorama”, che indica le vetrine con le quali, nei musei di scienze, si ricostruiscono ambienti naturali. Lupini, in sostanza, si pone quasi più come storico che come artista, e vuol offrire al visitatore un “diorama” in cui osservare la “ricostruzione” dell’opera di Soto: si comprende, dunque, anche la ragione per cui l’autore ha fatto uso esteso di pagine di riviste di scienze.

Nell’ambito della storia dell’arte si muove anche l’opera del brasiliano Vik Muniz (San Paolo, 1961): è una fotografia della serie Pictures of dust, che Muniz realizzò nel 2000 creando delle immagini fatte letteralmente di polvere raccolta da sacchetti usati di aspirapolvere, e che riproducevano una serie di opere minimaliste di artisti come Donald Judd, Robert Morris e Richard Serra, conservate presso il Whitney Museum di New York, al quale era peraltro destinata la serie. Il titolo della mostra del Whitney, The Things Themselves, riecheggiava una constatazione di Edward Weston, che nel 1924 scriveva che “la macchina fotografica dovrebbe essere utilizzata per registrare la vita, per rendere la sostanza e la quintessenza delle cose stesse, siano esse acciaio lucidato o carne palpitante”. Di fronte alla fotografia di Muniz ci si potrebbe domandare quale possa essere “la cosa stessa”. Le opere d’arte dei minimalisti? La polvere? Oppure la fotografia stessa, dal momento che il risultato finale dell’operazione di Muniz scaturisce da un ulteriore passaggio, ovvero dall’ingrandimento della fotografia scattata all’immagine realizzata con la polvere? Ne consegue che la lettura di Muniz è tutt’altro che ironica, anzi: è una riflessione, anche piuttosto complessa e inserita entro una lunga tradizione storica, sulla complessità della visione e della percezione, sulla necessaria infedeltà della fotografia, ma anche sul corso stesso dell’arte, con la solidità delle masse minimaliste che, riprodotte in polvere, assumono contorni fumosi e sfuggenti (ottenuti peraltro con un elemento sfuggente par excellance), quasi a voler comunicare l’idea che non esistono stili destinati a perdurare e che ogni movimento è transitorio.

Merita infine una menzione il lavoro di Debora Hirsch (San Paolo, 1967), intitolato donotclickthru (Santo Expedito), un olio su tela composto da una serie di immagini di sant’Espedito di Melitene, raffigurato nella classica posa solenne, mentre regge la croce con la scritta “Hodie” (“oggi”) e schiaccia il corvo che tiene il cartiglio con l’iscrizione “Cras” (“Domani”). Testimoni d’una viralità “social” ante litteram, i santini di Debora Hirsch dànno evidenza di come il nostro appetito per le immagini e, soprattutto, per la loro condivisione, travalichi le epoche: se prima erano i santini da distribuire quando il fedele riceveva una grazia da sant’Espedito, adesso sono i meme che circolano su Facebook.

|

| Mauricio Lupini, Diorama Penetrable (Domus 1954-1961) (2014; pagine di rivista ritagliate e incollate; Courtesy l’artista). Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Mauricio Lupini, Diorama Penetrable (Domus 1954-1961) (2014; pagine di rivista ritagliate e incollate; Courtesy l’artista). Ph. Credit Finestre sull’Arte |

|

| Vik Muniz, Pictures of dust, 2000. Donald Judd, Untitled, 1965, Barnett Newman, Here III, 1965-66, and Carl Andre, Twenty-Ninth Copper Cardinal, 1975, installed at the Whitney Museum in “Sculpture from permanent collection”, July 14 - September 5, 1982 (2000; stampa al bagno di sbianca, 132 x 163 cm; Roma, Collezione privata) |

|

| Debora Hirsch, donotclickthru (Santo Expedito) (2015-2016; olio su tela, 102 x 140 cm; Milano, Galleria PACK) |

Le immagini reinventate è una mostra attuale e forte, raffinata e sofisticata, organizzata e illustrata anche con una certa chiarezza, che prova a rispondere a una domanda che la curatrice da anni si pone, ovvero come la pratica del reimpiego, in tutte le sue accezioni (e l’esposizione non manca d’esempî applicabili a ogni situazione), si collochi nel contesto dell’arte contemporanea, lasciando aperte una serie di riflessioni circa la perdita del principio di autorialità, le dislocazioni di significato, la rivisitazione dei media (e il loro passaggio da strumento a linguaggio), il valore della memoria, i tempi della storia dell’arte. Una mostra del tutto coerente con gli studî di Lucilla Meloni e che sembra dar corpo al suo libro del 2013, nei confronti del quale il catalogo di Le immagini reinventate (Edizioni ETS) allo stesso tempo riassume ed estende il contenuto. Una mostra, verrebbe da aggiungere, da grande città, allestita in un museo che ha enormi potenzialità: il Centro Arti Plastiche è un museo in crescita, dotato d’una collezione permanente di rilievo e ospitato in uno spazio, quello dell’ex convento di San Francesco, funzionale, coerente e riorganizzato secondo criterî moderni. Ci s’augura che questa importante esposizione possa far comprendere quanto sia importante riflettere sul CAP (a cominciare da alcuni nodi fondamentali, come quello della direzione scientifica e quello della promozione) e investire su un museo che è davvero dotato d’ogni requisito per mantenere stabilmente il ruolo di protagonista del contemporaneo in Italia.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).